|

|

|||||||||||||||||||||

| 西陣、応仁・文明の乱戦跡 Nishijin,ruins of War of Onin |

|||||||||||||||||||||

| 西陣、応仁・文明の乱戦跡 | 西陣、応仁・文明の乱戦跡 | ||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

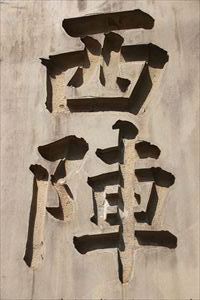

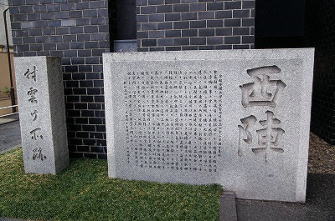

「山名宗全旧蹟」の碑、上京区堀川通上立売下ル一筋目西入北側  「山名宗全邸址」の碑、上京区堀川通上立売下ル一筋目北西角、この地に山名町という地名が残っている。  「応仁の乱勃発地」の碑、上京区御霊前通烏丸東入ル 上御霊神社西鳥居脇、11年間にもわたる戦乱はこの境内から始まった。  巨大な「西陣碑」、上京区今出川通大宮東入北側(京都市考古資料館前、旧西陣織会館   碑文   「西陣」の碑、西陣織会館、上京区堀川通今出川南入  「従是東北 足利将軍室町第跡」の碑、上京区室町通今出川東北角、室町第とは足利将軍家の邸宅をいい、室町殿(将軍)、室町第(居所)とも呼ばれた。応仁・文明の乱でも焼失している。なお、「室町時代」という時代区分もここから生まれた。  百々橋跡、小川通、東西軍の戦闘が行われた。   百々橋跡、京都市洛西竹林公園  千本釈迦堂内陣の柱に残る応仁・文明の乱の矢跡、刀跡。 |

室町時代、11年にもわたる応仁・文明の乱(1467-1477)に都は巻き込まれた。その原因は、室町幕府内での内紛にあった。将軍を補佐する管領家・畠山家と斯波家の家督の地位をめぐる争いに、管領家・細川勝元(1430-1473)と四職の一つ山名宗全(持豊、1404-1473)の対立が絡んだ。さらに、足利将軍家の家督争いも巻き込んで戦になる。 「西陣」の地名は、山名宗全が応仁・文明の乱に際して、堀川の西の屋敷内に陣を敷いたことに由来する。堀川東にあった「東陣」の地名は残らなかった。 ◆歴史年表 室町時代、1459年、8代将軍・足利義政(1436-1490)は、正室・日野富子(1440-1496)との間に生まれた男児を失うと、その後は嫡子に恵まれなかった。 1464年、実弟の足利義視(1439-1491)に将軍職を譲ることにし、後見人に細川勝元を推す。 1467年、富子が義尚(後の9代将軍、1465-1489)を産む。富子は息子の義尚を将軍にするため、後見人の細川に敵対していた山名宗全に後見を依頼した。このため、両家の争いが、将軍家の家督争いへと飛び火、拡大する。 上御霊神社に立て篭もる細川方の管領・畠山政長(1442-1493)を、山名宗全方の武将・畠山義就(よしひろ/よしなり、1437?-1491)が襲い、戦いの火蓋が切られた。ちなみに両者は従兄弟の間柄だった。双方に各地の守護大名が加勢したため、戦乱は一気に地方にも拡大していった。 都での両軍の兵力は27万人ともいわれ、堀川を挟んで対峙した。堀川西の山名宗全方は、山名邸(堀川通上立売下ル)に陣が置かれたため、西陣と呼ばれた。東陣は堀川東の花の御所(南は北小路、北は上立売通、西は烏丸通、南は室町通内)に布陣していた。 当初は激戦で、その後こう着状態となった。戦乱中、将軍・足利義政は終始政治的傍観者の立場をとり続け、終始、趣味的な生活に逃避した。 1473年、両陣の勝元、宗全ともに相次いで死去する。この年、足利義政は、実子・義尚に将軍職を譲り、自らは隠棲した。その後も戦乱は続く。 1477年、畠山義就が河内に兵を引き、大内政弘も本拠地周防に戻った。諸大名も領国に引き揚げる。 応仁・文明の乱(1467-1477)後、避難していた堺から帰京した職工たちは、東軍本陣跡の白雲村(現在の新町通今出川上ル付近)で練貫を織る練貫座を組織した。西軍本陣跡(大宮付近)には大舎人座が組織され、明の新しい綾法を都に伝え、西陣織の起こりになる。 1485年、山城国国人の一揆により、畠山義就、畠山政長の戦いも終結した。同年、「西陣」の地名が記されている。(『蔭涼軒日録』) 江戸時代、1685年、西陣は「一条より北、大宮より西」と記されている。(『京羽二重』) 1717年、西陣の範囲が東は堀川、西は北野七本松、北は大徳寺・今宮旅所、南は一条か中立売通内とされた。北、南へ拡大している。(「京都御役所向大概覚書」) 1730年、西陣焼けにより西陣108町(134町とも)が罹災する。 1788年、天明の大火があり、西陣は衰微する。 近代、1868年以降、東京遷都に伴い西陣は次第に衰微する。 ◆山名 持豊 室町時代前期-中期の武将・守護大名・山名 持豊(やまな-もちとよ、1404-1473)。男性。幼名は小次郎、法名は宗峰、宗全(そうぜん)、崇峰、号は遠碧院、俗称は、赤ら顔だったため赤入道。右衛門佐(うえもんのすけ)、弾正少弼(だんじょうのしょうひつ)。父・時煕(ときひろ、常熙[じようき])、母・山名師義の娘の次男。持煕の弟。1413年、正月に元服し、4代将軍・足利義持から偏諱を与えられ持豊と改名した。1421年-1422年、初陣で備後国人を討伐した。1431年、兄・持煕は6代将軍・足利義教に疎んじられ廃嫡になる。1433年、父・時煕から家督を譲られ、但馬・備後・安芸・因幡の4カ国の守護に就任した。1437年、家督相続に不満を持つ持熙が備後で挙兵し、鎮圧する。惣領権を確立する。1439年、正四位下左衛門佐に任じられ、1440年以前、侍所頭人・山城守護を兼任し、幕閣では細川・畠山両氏に次ぐ地位を占めた。1441年、赤松満祐が将軍・義教を殺した嘉吉(かきつ)の変で、持豊は追討軍総大将に指名された。播磨(兵庫県)白旗城に籠城した満祐・義雅を自殺に追い一族を滅ぼした。その功により、山名氏は播磨守護を兼帯し9カ国を領した。明徳の乱(1391)で失った領地を回復する。1442年、出家し宗峯と称した。東播磨3郡を得て赤松満政が不満を抱き、持豊は播磨へ下向する。1445年、満政を討つ。1450年、入道して宗全と号した。南禅寺に塔頭 ・真乗院を創建する。遠碧軒・棲真軒・柳月軒などを開いた。1454年、畠山持国を失脚させ、娘婿・管領・細川勝元と共に幕政の頂点に立つ。赤松遺族の則尚を討とうとして、8代将軍・足利義政と対立した。隠居し家督を嫡子・教豊に譲り但馬へ下国した。一族の実権は握り続ける。1455年、則尚が播磨で山名政豊を攻め、これを駆逐する。1458年、赤松政則が三種の神器の一つ、神璽(しんじ)奪回の功により赦免され幕政に復した。勝元との対立は決定的になる。1465年、足利義政正室・日野富子は、実子・義尚の将軍職を望み宗全に接近する。1467年、将軍家、管領・斯波(しば)・畠山家の家督争いで、当初、勝元と組み畠山氏の内紛に介入した。勝元が赤松氏再興を助けたため対立する。勝元・伊勢貞親が政長を、持豊は畠山義就(よしなり)を支持した。斯波家内紛では、勝元らが斯波義敏(よしとし)、持豊は斯波義廉(よしかど)を支持した。1月、持豊は義政に迫り、勝元の政長支援を止めさせた。義視(よしみ)を奉じた挙兵を恐れ義視を京都に移した。5月、持豊は西軍総帥(西陣・山名邸)、勝元は東軍総帥(東陣・花の御所)になり、応仁・文明の乱(1467-1477)が勃発した。西軍には大内政弘が加わる。出石此隅山城に集結し挙兵し、京都へ進軍する。東軍は禁裏・幕府を擁し優勢だった。山名一族も対立し、持豊の子・是豊(これとよ)は東軍に加わる。足利将軍家後継問題では、持豊は義政の弟・義視を嫌う富子、富子の実子・足利義尚を支持した。晩年、和平に傾く。1473年、大乱の最中に自邸・西陣陣中で病没した。70歳。 墓は南禅寺・真乗院の遠碧軒(左京区)にある。邸跡(上京区山名町)がある。 ◆細川 勝元 室町時代中期-後期の武将・幕府管領・細川 勝元(ほそかわ-かつもと、1430-1473)。男性。幼名は聡明丸、通称は六郎、法名は竜安寺宗宝、右京大夫、武蔵守。父・右京大夫・細川持之(もちゆき)。1441年、嘉吉の変の後、山名持豊(宗全)の女婿になる。1442年、父の病死により13歳で家督を継ぐ。叔父・細川持賢が後見した。1445年-1449年、畠山持国の後を受け管領になる。摂津、丹波、讃岐、土佐国守護になった。1452年-1464年、2度目の管領になる。1458年、赤松家再興問題で、嘉吉の乱後に没落した赤松氏を再興し、領国を接する山名氏を牽制しようとした。1460年、畠山義就を失脚させる。1465年、持豊の女婿・斯波(しば)義廉を退け、斯波義敏を立て持豊と対立した。将軍家の跡目を巡り、勝元は足利義視、持豊は足利義尚を支援し、応仁・文明の乱(1467-1477)の一因になる。勝元は東軍総帥になる。京都の東北に陣取り、畠山政長・義敏らを後援し、8代将軍・足利義政、第103代・後土御門天皇、第102代・後花園天皇を奉じ、西陣総帥・持豊と戦った。1468年-1473年、3度目の管領になる。乱の陣中に病没した。44歳。 従四位下、管領には3度、21年間在任した。妙心寺の義天玄承、特芳禅傑に帰依する。京都・龍安寺、丹波・竜興寺を創建する。和歌、絵画、鷹狩、武芸の犬追物(いぬおうもの)、医術にも通じ医書『霊蘭集』を著した。 墓は龍安寺(北区)にある。 ◆畠山 政長 室町時代中期の武将・畠山 政長(はたけやま-まさなが、1442?-1493)。男性。幼名は弥二郎、次郎、法名は実隆寺、号は勝仙院。尾張守・左衛門督。山城(京都府)の生まれ。父・持富(もちとみ)。叔父・畠山持国(もちくに)の養子になる。持国に実子がなく、1448年、父・持富を家督後継者にした。直後に持国は生まれた実子・義就(よしなり)に家督を改めた。反義就派の家臣らは、政長の兄・弥三郎を擁立して対抗した。1454年、畠山家を二分する抗争に発展する。持国・義就により処罰された弥三郎派は、細川勝元の支持を得る。持国を隠居させ、義就を伊賀に没落させた。将軍・足利義政は義就を復帰させ、弥三郎は没落する。1459年、弥三郎は病死し、弟・政長が擁立された。1460年、政長は、勝元らの援助により、持国父子を追払い家督相続した。政長は河内・紀伊・越中守護になる。1463年、河内嶽山(だけやま)城に籠城した義就を攻め、大和・吉野に追う。1464年、管領に就任した。1466年、勝元と対抗する山名持豊(宗全)により、河内より義就が迎えられて入京する。1467年、政長は管領を罷免され、自邸を焼き上御霊社に陣した。義就と戦う。応仁・文明の乱(1467-1477)になり、政長は東軍に属した。義就は南山城を掌握し、1477年、乱後に河内に下向し支配した。1478年、政長は山城守護になり、1484年、1485年、義就と南山城で対陣する。山城国一揆により両軍は撤兵する。1493年、政長は将軍・足利義材(義稙)を擁し、死去した義就の嫡子・基家(もといえ)を攻め河内に出陣した。細川政元による政変で基家は赦免になる。政長は、政元・山名・一色の軍に攻められ、嫡子・尚順(ひさのぶ)を紀伊に逃した後、河内正覚寺城で自害した。52歳。 家督をめぐる畠山氏二派・義就との抗争は、応仁の乱の一因になった。 ◆畠山 義就 室町時代後期の武将・畠山 義就(はたけやま-よしなり/よしひろ、?-1490)。男性。義夏。父・室町幕府管領・畠山持国(もちくに)の長男。持国に嫡出の実子がなく、弟・持富(もちとみ)を家督後継者にしようとし、その子・政長(まさなが)を養子に迎えた。1450年、妾との間に生まれた義就に家督を譲る。畠山氏は、持国・義就派、政長を支持する有力家臣派に分裂した。領国河内を中心に、国人領主を巻き込み戦いを繰り返した。1454年、弥三郎に家督を奪われる。将軍・足利義政、細川勝元、山名持豊(宗全)が政長を支持した。1464年、政長は管領に就任し家督を継ぐ。一時、義就は政長に追われて各地に逃れた。1466年、義就は持豊を頼り入京し義政に謁した。勝元と対立した持豊の支持を得て、1467年、政長を解任させた。義就は、勝元の支持を受けた政長との間に戦いが起こり、応仁・文明の乱(1467-1477)の発端になった。乱で義就は西軍に属した。乱後も畠山両派の争いは続き、1477年、義就は講和後は河内に下向し、河内大和、南山城の国人を巻き込んで転戦している。54歳。 ◆応仁・文明の乱 室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)は、将軍家とそれを補佐する管領の継嗣争いが絡み合っている。以後、10年以上にわたり抗争が続いた。ただ、現実にとしての戦闘とは、小規模な戦いが断続的に繰り返されている。 管領・畠山持国に子がなく、弟・畠山持富に家督を譲る。だがその後、持国に義就が生まれたことから子・義就に家督を継がせようとした。また、畠山持富の子・政長を擁立する動きもあり抗争になる。 管領に就いた細川勝元は畠山政長を支持し、幕府・山名宗全は畠山義就側について対立になる。細川勝元により畠山政長が家督を継がせることに成功し、畠山義就は河内国へ落ちのびた。他方、管領・斯波義健にも嗣子がなく、義歳が選ばれ、ここにも細川、山名の対立が生じる。 7代将軍・足利義勝が10歳で没後、1449年に8代将軍・足利義政は8歳で将軍職に就く。これを管領・畠山持国、細川勝元が支えた。当時は、飢饉、悪疫、土一揆が相次いでいた。1455年、足利義政は日野富子を正室に迎える。だが、嗣子がなく、1464年に弟の義尋を還俗させ後継にした。翌1465年、富子は義煕(義尚)を産む。富子は次期将軍にわが子・義煕を願い、山名持豊を補佐につける。このため足利義視を推す細川勝元との対立が始まる。 1466年、畠山義就が上洛、1477年旧1月、山名宗全の進言により将軍・足利義政は義就の畠山家惣領復帰を認めたため、畠山政長は管領を辞する。後任に山名方の斯波義廉が就く。1467年旧1月18日、畠山政長は畠山義就への明け渡しを迫られた畠山邸に火を放つ。畠山政長は御霊神社の森に布陣した。これに畠山義就の軍が攻め、一晩の戦闘「御霊合戦」に勝利する。細川勝元は将軍により止められたため参戦しなかった。畠山政長は神社拝殿に火をかけて逃走した。 戦勝した畠山義就方の宗全は兵の大半を領国に帰した。勝元方は逆に兵を集めた。旧5月26日、勝元は室町殿を制圧し、将軍家の保護を名目に一族を拘束した。百々橋付近では、東軍・細川勝元方16万(室町殿・相国寺)と西軍・山名宗全方11万(堀川西)の軍勢がしばしば戦闘を繰り広げた。旧10月3日、東軍の布陣した相国寺内から火が出て、境内の一部で激戦となる。その後、戦闘は膠着状態となる。 1473年、山名宗全、細川勝元が相次いで亡くなる。足利義政は将軍職を辞し、東山山荘(銀閣寺)の造営に傾注する。9代将軍には義尚が就いた。畠山義就と長政の小規模な戦闘はその後も続いた。1477年、畠山義就の兵が河内に引き上げ、西軍・大内政弘も撤兵した。義就と畠山政長の戦闘は続いた。 山城国では、畠山政長、畠山義就の対立が続いていた。各地で合戦が繰り返され、1485年旧10月以来、宇治川を挟んで両軍が戦闘を続ける。旧12月、綴喜、相楽、久世の南山城3郡に国一揆が起こる。「国人」達が両軍が退陣しない場合には、国衆として攻撃を加えるとした。このため、両軍は退陣し戦は終結する。その一揆は内部対立から弱体化し、1493年に解体している。 乱後、足利義政と富子・義尚の不仲、対立は決定的となる。1489年の義尚の死により、義政の政務復帰も富子により反対された。義政は、亡命していた足利義視と一転和睦し、1490年、足利義視の嫡男・義材(義稙、1466-1523)を10代将軍に指名して決着した。その後も後継を巡る争いは終わらず、義材は、1493年の明応の政変により将軍職を追われ、富子らの推す義澄(1481-1511)が11代将軍に就任した。 晩年の義政は、1483年に東山山荘(銀閣寺)へ移り住むが、1490年にその完成を待たずに亡くなる。 この11年もの戦乱により、都は灰燼に帰したといわれる。近年の研究では、焼失したのは上京と周辺山麓(東山、西山)の武家天公家の邸宅、社寺であり、室町殿(東軍の本陣)の周辺だったともいう。庶民が住していた下京はあまり焼失していないともいう。この間に、それまでの守護大名に変わり、国人、守護代が力をつけ戦国大名が台頭するという戦国時代、下克上が顕著になった。 ◆西陣織 織の技術は平安時代以前、4世紀頃に渡来系豪族、秦氏によりもたらされたといわれている。平安時代前期、794年の平安京遷都以降、奈良から移った大蔵省の織部司(おりべのつかさ)が大内裏東領域に設置され、高級品の綾錦(あやのにしき)を織り、染物も行っていた。 平安時代末、律令制度の崩壊により織部司は廃止になる。私営(荘園制度)の機織が各地で隆盛になった。織職人による生産が始まり、職工は大舎人(おおとねり)町(現在の猪熊通下長者町付近)に移り住んだ。ここでは、宋の綾織技法を模した唐綾を貴族の装飾用に生産した。大舎人(おおとねり)座を組織し、大舎人綾手師と呼ばれたという。当初は宮廷などの高級品を織り、その後、次第に富裕町人層にも普及する。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の頃には、堀川東の東陣では練貫方(ねりぬきがた)という座が白絹の生産を始める。羽二重(平織りと呼ばれる経[たて]糸と緯[よこ]糸を交互に交差させた織り方)や練貫(生糸を経、練糸を緯として織った絹布)を織った。堀川西(「五辻道大宮東」、堀川以西・一条以北)の西陣では、大舎人方(おおとねりかた)という座が綾を生産した。 戦の間、職工は堺などに一時疎開する。当時の堺は、幕府遣明船の初着の港であり、海外貿易により栄えた。戦乱後、堺から帰京した織職工たちは東軍本陣跡の白雲村(現在の新町通今出川上る付近)で練貫を織る練貫座を組織した。西軍本陣跡(大宮付近)には大舎人座が組織され、明の新しい綾法を都に伝え、西陣織の起こりになる。 その後、1513年に両座の間で綾織の権利を巡る争いがあり、1514年に東陣で織ることが禁じられる。以後、西陣大舎人方の31家が独占して生産することになり、東陣は衰退した。 安土・桃山時代、天文年間(1532-1554)/1548年、九舎人座中の31人が足利家の保護を受けて組織された。1571年、そのうちの井関家ら6人が内蔵寮織物司の補になり、御寮綾物司(おんりょうおりものつかさ)と呼ばれた。ここでは、宮廷装束を製作したという。この6人が西陣の機業を発展させた。 天正年間(1573-1593)、豊臣秀吉は、白雲村の水質が不良になったとして、新在家に移させたという。この頃、インド、中国より高機(たかはた)が取り入れられ、紋織(もんおり)が可能になる。西洋の織物も伝えられた。野本氏は金襴、俵屋が唐織を織った。西陣の機業は隆盛を迎える。 江戸時代、西陣の範囲は、東は現在の堀川通、西は七本松通、北は今宮神社御旅所、南は一条通か中立売通で囲まれた一帯とされた。幕府の保護下、糸割符により中国よりの輸入糸の割当てを得た。ただ、18世紀(1701-1800)初頭以来、安価な桐生織物、丹後織物に押される。江戸時代中期、1730年の西陣焼け、江戸時代後期、1788年の天明の大火により西陣は打撃を受けた。天保の大飢饉(1833-1839/1836)、その後の改革の影響もあった。1841年、絹織物禁止令により衰微する。 近代以降、東京遷都に伴い西陣はさらに衰微する。このため、1869年に京都府は西陣物産会社を創立する。1873年、フランス・リヨンへの研修生3人の派遣、ヨーロッパからのジャガードなどの機械導入により再生を図った。第二次世界大戦後は、化繊織物、機械化も進んだ。1990年以降は次第に出荷額が減少傾向にある。 応仁・文明の乱(1467-1477)

応仁・文明の乱の初戦略年表 月日は旧暦 1467年正月、畠山政長が館に城郭を構える。 1月18日、上御霊神社で闘いが始まる。 5月26日、一条大宮で戦闘がある。行願寺、知恩寺、民家などが焼ける。 6月7日、祇園会が中止になる。 6月11日、合戦があり、上京の多くが焼けたという。 6月22日、金閣寺に西軍が陣をしく。 8月22日、山名方は下京に火を放つ。 8月22日、大内政弘の軍が東寺に陣をしく。 9月1日、三宝院(内裏東方)で合戦があり、院は焼失する。 9月18日、東山、東岩倉で合戦がある。南禅寺、青蓮院が焼失する。 10月2-4日、相国寺の東軍を西軍が攻める。寺内部で放火があり、伽藍塔頭などが焼失する。 12月19日、建仁寺塔頭、祇園社の多宝塔、大門が放火により焼ける。 1468年3月18日、東軍・骨皮道賢の徒党が七条の町に火を放つ。 3月21日、西軍は稲荷山を攻め、骨皮を殺し、稲荷山を焼く。 7月4日、西軍は吉田社、浄蓮華院、吉田村などに火を放つ。 8月4日、西軍は青蓮院、民家を焼く。 8月5日、西軍は聖護院、法勝寺を焼く。 8月7日、西軍は清閑寺を破壊する。 8月13日、光明峯寺が焼失する。 8月24日、西軍は上御霊社を焼く。 8月26日、東軍は泉涌寺、妙法院を焼く。 9月4日、東軍は仁和寺を焼く。 9月7日、西軍は嵯峨の寺、民家を焼く。天龍寺、臨川寺、宝幢寺を焼く。 1469年、4月22日、西軍は松尾の谷の城を落とす。西芳寺、峰ヶ堂、民家を焼く。 7月10日、東軍は清水寺、珍皇寺、建仁寺を焼く。 1470年、6月14日、西軍は下鴨神社を焼く。東軍は祇園社を焼く。 7月19日、西軍は勧修寺を焼く。 7月20日、西軍は醍醐寺、民家を焼く。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の歴史と文化 3 乱 伸びゆく町衆』、『京都の地名検証 2』、『洛中洛外』、『意外と知らない京都』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『古社名刹巡拝の旅 42 御所界隈 京都』、『古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||