|

|

|

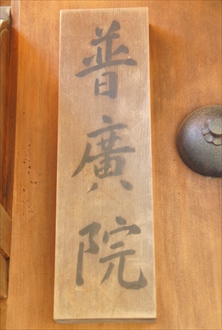

| 普廣院 〔相国寺〕 (京都市上京区) Fuko-in Temple |

|

| 普廣院 | 普廣院 |

|

|

|

相国寺境内の南西に塔頭・普廣院(ふこう-いん、普広院)がある。 臨済宗相国寺派。 ◆歴史年表 室町時代、1400年、足利義政は相国寺7世・観中中諦(かんちゅう-ちゅうたい)の寿塔として創建した。当初は乾徳院(けんとくいん)と呼ばれた。 1441年、6代将軍・足利義教が亡くなり、当院を香火塔頭の影堂(位牌所)と定め、義教の法号「普廣院殿善山道恵禅定門」に因み普廣院と改めた。 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 1473年、足利義教の33回忌に際し、8代将軍・足利義政が再建した。 1510年、冷泉家は旧邸地、藤原定家の墓所を寄進した。当院に冷泉家の墓管理を委託し、その祠堂料に相当する敷地を寄せ、寺地を広げる。 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失する。 1814年、再建が始まる。 1848年、再建が成る。 近代、1920年、現在地(旧鹿苑院跡の一部)に移転した。 ◆観中 中諦 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・観中 中諦(かんちゅう-ちゅうたい、1342-1406)。男性。俗姓は日奉(にちぶ)、諡号は性真円智(しょうしんえんち)禅師。阿波(徳島県)の生まれ。1350年、9歳で夢窓疎石に師事し、その法嗣になる。1351年、師没後、義堂周信、春屋妙葩に師事した。1373年、元に渡るが、紅巾の乱(1351-1366)後の混乱によりまもなく帰国した。1391年、等持寺、1400年、相国寺9世になる。足利義満の帰依篤く、相国寺に退隠所・塔所として禅室・乾徳院(後の普廣院)を与えられた。著『碧巌抄』。65歳。 ◆足利 義教 室町時代前期-中期の室町幕府第6代将軍・足利 義教(あしかが-よしのり、1394-1441)。男性。父・室町幕府3代将軍・義満、母・三宝院坊官安芸法眼の娘・慶子。義持の同母弟。1403年、青蓮院に入室した。1408年、得度して義円と称した。1411年、受戒、大僧正に上り准后の宣下を受ける。1419年-1421年、天台座主になる。1428年、義持が嗣子なく急死し、遺言による後継指名で義持が拒否したため、石清水八幡宮の宝前で、くじにより義円が後嗣と決定した。還俗して義宣と名乗った。従五位下左馬頭に叙任した。1428年、北畠満雅の蜂起を鎮圧し、第101代・称光天皇没後、伏見宮貞成の子を迎えて、第102代・後花園天皇に擁立するなど幕権の威を示した。1429年、元服し、将軍宣下を受けた。1432年、左大臣、淳和・奨学両院別当を兼ね、源氏長者に補された。1435年、山門を弾圧した。1438年、関東公方足利持氏の挙兵(永享の乱)に際して鎮圧した。守護家の家督にも積極的に介入する。専制は「万人恐怖」と恐れられた。1440年、一色義貫、土岐持頼を暗殺、1441年、畠山持国を追放。赤松満祐により自邸に招かれ、宴席中に斬殺された。(嘉吉の変)。48歳。 以後、将軍の権力は失墜し、細川、山名氏ら守護台頭の契機になる。 ◆藤原 定家 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・歌人・古典学者・藤原 定家(ふじわら-の-ていか/さだいえ、1162-1241)。男性。初名は光季、季光、京極黄門、京極中納言、法名は明静(みょうじょう) 。父・歌人・藤原俊成、母・美福門院加賀(藤原親忠の娘)の次男。1178年頃、賀茂別雷社の歌合に出詠した。1180年/1179年、内昇殿が認められる。この頃、漢文日記『明月記』を記し始めた。1181年、親しく仕えていた第80代・高倉天皇が亡くなる。1183年、父が後白河上皇(第77代)の命により編纂した『千載和歌集』を手伝う。1185年、殿上での闘乱事件により除籍される。父のとりなしにより、1186年、摂政・九条兼実に仕えた。1200年、百首歌を企画し、後鳥羽上皇(第82代)に見出される。1201年より、和歌所の寄人に選ばれ、『新古今和歌集』の編纂に加わる。1202年、中将、1211年、公卿になる。1220年、内裏二首御会での作が、後鳥羽院の逆鱗に触れ閉門を命じられた。1232年、権中納言に昇る。第86代・後堀河天皇の勅により『新勅撰和歌集』を単独で編じた。1233年、病を得て出家する。晩年、古典研究に没頭する。日記『明月記』(1180-1235)、和歌自選集『拾遺愚草』、歌論『近代秀歌』、『源氏物語奥入』 、物語『松浦宮物語 』など多数。80歳。 正二位権中納言。鎌倉時代初期の歌壇の中心になる。最上の歌体とされる「有心(うしん)体」を提唱し、新古今調を大成した。九条良経、慈円、女房大輔、徳大寺家、西行などと交流した。源実朝から和歌の指導を求められた。後世、歌道の師とされる。墨蹟は「定家風」と呼ばれた。邸宅は京内に数カ所あり、晩年は一条京極に移る。嵯峨に山荘を営み『小倉百人一首』を編んだ。 墓は相国寺・普広院(上京区)にある。 ◆歴代 当院の3世・仲芳中正(中正蔵主)は、禅宗様と和様との折衷的な書風(五山様)を、義堂周信、絶海中津らとともに広めた。室町時代前期、1401年、最初の遣明使に従い入明、3代皇帝・成祖(永楽帝)の命で「永楽通宝」の銭文を書いたといわれている。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、4世・文林永集(慶集)は「普廣院封境絵図(ほう きょうえず)」(本山に現存)という再建復興計画図を制作した。 8世・清叔寿泉(?-1576)は冷泉家出身であり、当院と冷泉家の関係は密接だった。朱子学者・藤原惺窩(1561-1619)の叔父にあたり、惺窩が清叔を頼って上洛している。 ◆鹿苑院 鹿苑院は、南北朝時代、1383年に、室町幕府3代将軍・足利義満の小御所から名を改められた。相国寺の塔頭の一つであり、修禅道場として開創された。義満の位牌が祀られていたという。院主が歴代僧録に任じられた。近代、廃仏棄釈で廃寺になる。 旧境内の場所は特定されていない。現代、2010年、遺構とみられるものが相国寺境内に隣接する同志社構内で見つかっている。 ◆墓 鎌倉時代前期の公卿・歌人・藤原定家の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都禅寺散歩』、ウェブサイト「普広院」、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|