|

|

|

| * | |

| 圓(円)光寺 (京都市左京区) Enko-ji Temple |

|

| 圓光寺 | 圓光寺 |

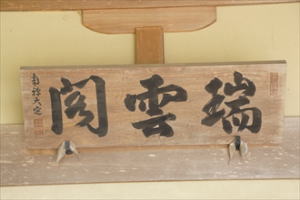

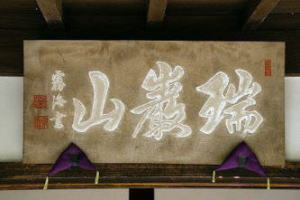

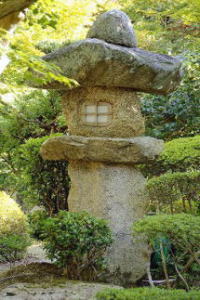

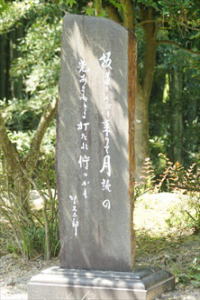

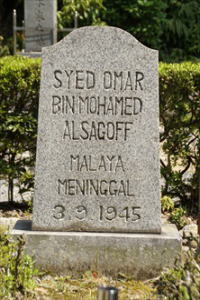

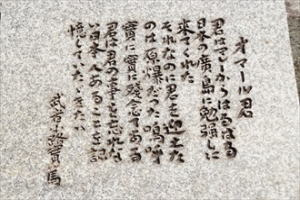

瑞雲閣  奔龍庭     地蔵尊  玄関  「琳派彩還 四季草花図」、渡辺章雄  庫裏     瑞厳山の扁額   蟠龍窟   鐘楼    庭園    巨石「臥牛石」             ひようたん形の古池   水琴窟               「日おもてに空を透かせて冬もみぢ 伊佐」  「坂道をのぼり来たりて月読の 光あまねきに打たれ佇つかも 望久太郎」    東照大権現(徳川家康)の墓  惕斎先生仲君之墓(右)、鵜飼石斎墓  ヤマフジ  たか女の墓、法名清光素省禅尼。   サイド・オマールの墓、武者小路実篤(1885- 1976)の追悼文がある。  山腹からの眺望   ミツバツツジ |

洛北の圓光寺 (えんこう-じ)は、「十牛(じゅうぎゅう)の庭」が知られている。号は瑞厳山(ずいがん-ざん)という。 臨済宗南禅寺派、本尊は千手観世音坐像。 京都洛北・森と水の会。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1601年、徳川家康は文治政策をとる。伏見指月(しげつ)に学問所の伏見学校(伏見区桃山立売町付近)を開く。下野足利学校の庠主(ようしゅ、校長)で僧の三要元佶(かんしつ げんきつ)を招いた。 その後、三要を開基として学校を寺に改め、圓光寺と称した。 江戸時代、1603年、圓光寺は相国寺の境内に移される。 1620年、相国寺の大火により、圓光寺は類焼している。 1623年、大名・細川忠利により縮小して再建された。以後、相国寺と圓光寺の間に寺地を巡る対立が生じた。 1667年、幕命により、沢雲住持の時、現在地の愛宕郡修学院村に移転している。「洛陽学校」とも呼ばれたという。異説もある。 1684年、相国寺の末寺、幕府直轄の独立寺院を経て南禅寺末寺になる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、無住になり荒廃した。 1906年、廃寺になりかけた。尼僧・南嶺尼(なんれいに)により整備され、12代住持に就く。その後、南禅寺唯一の尼衆専門道場として引き継がれる。 1909年、円光尼衆僧堂が開単する。 1917年、婦人修養道場が開かれた。 現代、1961年、マレーシア(旧マラヤ)人留学生・オマールの命日に氏の墓が円光寺墓地に改葬された。 1988年、円光尼衆僧堂が閉単した。 近年、尼寺は廃されている。 ◆三要 元佶 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三要 元佶(さんよう-げんきつ、1548-1612)。男性。閑室(かんしつ)元佶。肥前国(佐賀県)の生まれ。父・野辺田伝之助/晴気城主・千葉胤連ともいう。幼少で円通寺で得度、金庭口菊に師事、その法嗣になる。足利学校の九華老人・玉崗瑞與に学ぶ。1587年、足利学校の9代庠主になる。1591年、小田原の後北条氏滅亡に伴い、豊臣秀次に従い京都に移る。1600年、関ヶ原の戦いでは、徳川家康の陣中に随行し、易の占筮によって功績をたて、南禅寺の坐公文(いなりくもん、入寺せずに官銭を得る)を得た。1601年、家康の建立した伏見・円光寺の開山、学校の主宰。1603年、家康の命により円光寺は相国寺に移る。三要は寺社訴訟など政務を行う。1609年、家康建立の駿府・円光寺に移る。佐賀・三岳寺の開山。駿府・円光寺で亡くなる。 四書五経に通じた。家康に与えられた木活字により慶長古活字本の伏見版を手がけた。帰依した家康には禅、政治諮問、武術兵法も授けた。金地院崇伝、西笑承兌、板倉勝重らとともに、寺社奉行、行政訴訟、朱印状の事務取扱、外交文書起草の任にも関わる。65歳。 ◆細川 忠利 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・細川 忠利(ほそかわ-ただとし、1586-1641)。本姓は源、初め長岡氏、幼名は光、光千代、初名は忠辰。父・細川忠興、母・・ガラシャ(明智光秀の娘)の3男。1600年、人質として江戸に送られた。徳川秀忠より1字を与えられて忠利と改め内記と称した。1604年、父・忠興の希望で嫡子になる。1605年、従五位下侍従に叙任された。1609年、秀忠の養女・千代姫(小笠原秀政の娘)を妻に迎える。大坂の陣では徳川秀忠に従った。1620年、家督を相続し豊前小倉藩第2代藩主になる。1632年、加藤忠広改易後に肥後熊本藩初代藩主に転封になった。1637年-1638年、天草・島原の乱では、子・光尚と共に出兵し戦功をあげた。56歳。 ◆円山 応挙 江戸時代中期-後期の画家・円山 応挙(まるやま-おうきょ、1733-1795)。男性。字は僊斎、仲選、号は一嘯、夏雲、通称は主水。父・丹波国桑田郡穴太村(亀岡市)の農業・丸山藤左衛門の次男。1740年頃、近くの金剛寺に小僧として入る。1747年、15歳で呉服屋「岩城」、後に高級玩具商「尾張屋」に入る。13-14歳で上京したともいう。17歳頃(15歳とも)、狩野派・石田幽汀に絵を学ぶ。1759年、西洋渡来の覗き絵(浮絵)を制作する。1763年頃、宝鏡寺の蓮池院尼公を知る。1765年頃、円満院門主祐常と親交する。1766年頃、「応挙」と改名し、「応挙」の落款を用いる。1773年頃、「雲龍図」(東寺観智院旧蔵)を描く。1775年、「平安人物志」に画家部第一位で記載され、京都四条麩屋町西入に住んだという。1786年、紀州無量寺の障壁画を描く。1787年、一門とともに大乗寺(兵庫県香住町)障壁画を描いた(第一期)。1790年、禁裏造営で一門により障壁画を制作する。 1795年、一門とともに大乗寺障壁画を描く(第二期)。63歳。 悟真寺(四条大宮西入)に葬られる。 ◆鵜飼 石斎 江戸時代前期の儒学者・鵜飼 石斎(うかい-せきさい、1615-1664)。男性。名は信之、字は子直、別号に心耕子。江戸の生まれ。子に鵜飼錬斎、称斎。那波活所(なば-かっしょ)に学ぶ。1646年、摂津尼崎藩・青山幸利に仕え、1660年、致仕し、京都油小路で私塾を開く。山崎闇斎、毛利貞斎と並ぶ。著『明清闘記』、編著『本朝編年小史』など。50歳。 墓は圓光寺(左京区)にある。 ◆中村 惕斎 江戸時代前期の儒学者・中村 惕斎(なかむら-てきさい、1629-1702)。男性。名は之欽(しきん)、字は敬甫、通称は七左衛門、仲二郎。京都の生まれ。父・呉服屋。独学で朱子学を修め、天文、地理、度量衡、音律を究め、伊藤仁斎と並び称された。徳島藩の儒官を務めた。著『四書示蒙句解』『訓蒙図彙』など。程朱(ていしゅ)学派。74歳。 墓は圓光寺(左京区)にある。 ◆村山 たか女 江戸時代後期-近代の尼僧・村山 たか女(むらやま-たかじょ、1809-1876)。女性。たか、可寿江(かずえ)。 近江(滋賀県)の生まれ。父・多賀大社・般若院の社僧・尊勝院主、母・彦根の芸妓・巫女・藤山くに子、般若院の娘ともいう。すぐに養女に出された。美貌の人であり、三味線、歌、茶、華道も嗜んだ。江戸幕府の大老で、井伊直弼の兄・井伊直亮(1794-1850)の侍女、祇園の芸妓・可寿江(かずえ)として名を馳せた。後に金閣寺住職・北澗承学(ほっかん-しょうがく)に囲われる。1831年、帯刀(たてわき)を産む。一時、その坊官・多田一郎の妻になる。近江彦根藩第15代藩主・大老・井伊直弼(1815-1860)の愛人、後に国学者・井伊参謀・長野主膳(1815-1862)の妾になった。第121代・孝明天皇の女官になり、直弼、主膳の隠密として尊攘派志士の情報を流した。1858年、尊攘派らを弾圧した安政の大獄に協力し、貢献する。1860年、桜田門外の変で直弼が暗殺される。1862年、その報復のために、たか女は長州と土佐藩士により洛西で捕らえられる。主膳は彦根で斬首、たか女は荒縄で縛られ、三条大橋に尼姿で晒された。子・帯刀は粟田口で斬られた。3日後、たか女は宝鏡寺の尼僧により助けられる。その後、彦根・清凉寺、洛北・圓光寺(左京区)を経て、金福寺に寺守として入る。尼になり妙寿と称した。金福寺(左京区)で晩年の14年間を過ごした。直弼の菩提を弔い、日々戒名を書き綴ったという。金福寺で亡くなる。67歳。 生涯は、舟橋聖一『花の生涯』、諸田玲子『奸婦にあらず』に描かれている。金福寺境内には、寄進した弁財堂が建つ。遺品も展示されている。 墓は圓光寺(左京区)にある。金福寺に詣り墓がある。 ◆サイド・オマール 近代のマレーシア人留学生・サイド・オマール・ビン・モハメッド・アルサゴフ(Syed Omar,1926-1945)。男性。イギリス領マラヤ(現・マレーシア)のジョホール州の王族(サルタン)の出身。祖父は州の首相になった。1943年、日本による東南アジア占領地の「第1期南方特別留学生」として日本の国費により来日した。東条内閣の要請による親日の指導者養成を目的にしていた。東京での日本語研修後、広島文理科大学(現・広島大学)で教育学を学ぶ。1945年8月6日、東南アジアからの留学生寮「興南寮」(爆心地から1.5km/900m)で原子爆弾により被爆する。半身を大火傷する重症を負いながら、大学構内で野宿し大八車を用いて市民救護にあたった。8月中頃まで広島にとどまる。帰国するために東京に向かう途中の電車内で発症し、京都で下車した。京大付属病院に入院し、当院での被爆者第1号になる。輸血の治療を受けている。9月3日/4日、急性放射線障がいにより急逝した。18歳/19歳。 学業優秀で、日本語も堪能だった。遺骸は当初、京大留学生により大日山墓地に葬られる。1961年、命日(9月3日/4日)に円光寺墓地(左京区)に遷された。 1974年、「オマール君の墓を守る会」が結成され法要を続けた。2008年、会が解散する。2019年、新たに「圓光寺に眠る被爆南方特別留学生サイド・オマールさんを語り継ぐ会(圓光寺オマールさんの会)」が発足している。 ◆建築 禅堂は、12代・南嶺尼(なんれい-に)により建立され、尼僧の専門道場とされた。 ◆文化財 ◈ 徳川家康寄進の木活字(伏見・圓光寺版)5万個(重文)が現存する。日本最古の活字になる。家康寄進の朝鮮文書、書籍、朝鮮の木活字10万。伏見版による『貞観政要』『武経七書』などがある。 ◈ 安土・桃山時代の絹本著色「元佶和尚像」一幅(重文)。 ◈ 江戸時代中期、1776年、円山応挙(1733-1795)筆の紙本墨画「雨竹風竹林図屏風」六曲一双(各160.3×353.3㎝)(重文)がある。墨の濃淡により、遠近を取り入れて雨にかすみ、風に揺れる竹林風景を描く。 ◆庭園 方丈前の「十牛(じゅうぎゅう)の庭」は、枯山水式庭園になる。「十牛の庭」「昇龍の庭」「古池」の3つからなる。面積は5500㎡ある。 ◈「古池(栖龍池、せいりゅう-ち)」は、洛北で最も古い庭池、庭といわれ、高野川産の川石を使って石が組まれている。 十牛の庭は、江戸時代に作庭されたという。庭の風景空間を切り取る「生け捕り」の手法が用いられている。「十牛」とは、仏道入門から悟りに至る10の道程を、童子と牛に喩えて表した。苔庭の東に巨石「臥牛石」が据えられている。これを主石、起点とし、大小10石の伏せ石が牛に喩えられ配されている。左手に燈籠が立てられ、その左手に2石、右手奥には3石がある。 サツキの刈り込みとイロハモミジの疎林で構成されている。ほかに、百日紅、皐月、芍薬、円山応挙に因んだ応挙竹林などの植栽がある。 ◈東南のひょうたん形の栖龍池にある「昇龍の庭」は、現代、1969年に大改修された。滝口、中島が造られている。 ◈近年作庭の枯山水式庭園「奔龍庭(ほんりゅう-てい)」は、白砂に龍を表す石が伏せられ、稲妻を表す石柱が立てられている。砂紋の雲海より姿を現した龍の姿という。方形の切石が組石を緩やかに迂回している。枝垂桜が植えられている。 ◈方丈上り口に、水琴窟が置かれている。 ◆十牛図 画集の「十牛図(じゅうぎゅう-ず)」は、禅の公案集をまとめたものであり、中国の宋代に生まれた。いくつかの異本がある。12世紀宋の廓庵師遠(かくあんしおん)のものは、もっとも知られている。円相内に牛(本来の自己)と修行者(自身を表す童子)が、10の絵で描かれている。童子は逃げた牛を追い捕え飼い慣らそうとするなかで、自己を見出し、やがて禅の悟りに至る過程を描いている。 1.尋牛(じんぎゅう)は、 童子が牛を捜し、見失った自己を回復しようとする。2.見跡(けんせき)は、牛を捜す中でその足跡を見出し、童子は自己回復の手掛かりを得る。3.見牛(けんぎゅう) は、小蔭に隠れていた牛を見つけ、童子は修業の中で自己の姿を垣間見る。4.得牛(とくぎゅう) は、牛を捕まえようとして、まだ自己が己のものでないことに気づく。5.牧牛(ぼくぎゅう)は、 牛をてなづけ、悟りのための修行を表す。6.騎牛帰家(きぎゅうきか)は、 童子が牛の背に乗り家へ帰る。自己を手に入れ悟りが得られる。7.忘牛存人(ぼうぎゅうぞんにん) は、 童子が家に戻り牛のことも忘れる。悟りを得たと思うことは実はまだ迷いから脱していない。その思いを消し去り、本来の自己の姿に気づく。8.人牛倶忘(にんぎゅうぐぼう) は、円相内に何も描かれていない。悟りも修行者もない空、無、非思量(すべての相対的な観念を捨てた無分別の境地)を意味している。9.返本還源(へんぽんげんげん) は、美しい 原初の自然が描かれている。あるがままの自然世界、悟りの境地を示している。10.入鄽垂手(にってんすいしゅ)は、童子は僧になり里へと向かう。悟りとは最後ではなく、最終は人々を救い導くことを教えている。仏になり菩薩になることを説いている。 ◆伏見学校・伏見版 徳川家康は文治政策により、足利学校庠主、第9世・三要元佶を招き、安土・桃山時代、1601年に学問所の伏見学校(圓光寺、円光寺)を開いた。 僧俗を問わず門戸が開かれ、儒学者・藤原惺窩(せいか、1561-1619)、朱子学派の林羅山(1583-1657)も講じた。 元佶は、伏見城に近い指月に学問所を開き校主になった。家康は、朝鮮文書200部、日韓書籍、木製活字10万の管理に当たらせた。活字は、文禄・慶長の役 (1592-1593・1597-1598)によりもたらされた。 一角にあった圓光寺では、家康から贈られた木活字版(圓光寺活字)による活字印刷が行われた。和漢書の出版は「伏見版」、「圓光寺版」ともいわれた。『孔子家語』(1599)、『七書』(1606)まで6種の漢籍が刊行されている。 なお、圓光寺は、伏見のほかに、江戸時代前期、1606年には駿河に移された。 ◆墓 ◈ 東の裏山に、東照大権現(徳川家康、1543-1616)、江戸時代・近代の村山たか女、江戸時代前期の儒学者・鵜飼石斎、江戸時代前期の儒学者・中村惕斎の墓がある。 ◈ マレーシア人のサイド・オマール(Syed Omar Bbin Мohamed Alsagoff,1926-1945)のイスラム式の墓がある。 当初、遺骨は大日山(だいにちざん、左京区)に、2本の棒杭が打たれる状態で埋葬されていた。現代、1958年に雑誌報道を契機として園部健吉が奔走し、円光寺の当時の尼僧が墓地提供を快諾する。1961年9月3日の命日に当寺に改葬された。全国の市民の募金があった。石碑は、嵯峨・石寅が提供した。 墓碑には、作家・武者小路実篤(1885-1976)の追悼文が刻まれている。「君はマレーからはるばる日本の廣島に勉強しに来てくれた それなのに君を迎えたのは原爆だった 嗚呼 実に実に残念である 君は君の事を忘れない日本人あることを記憶していただきたい」。 「母を遠くはなれてあれば 南にながるる星のかなしかりけり」、サイド・オマール、1945年8月25日。被爆後、野宿しながら母を思い詠んでいる。 なお、オマールとともに被爆死した同じく南方特別留学生にニック・ユソフ・ビン・ニック・アリ(1925-1945)がいる。8月7日に亡くなったと見られている。19歳。墓は光禅寺(広島市)にあり、法要(8月6日)が営まれている。 ◆花暦 新緑の「緑紅葉」、ツツジ、紅葉の庭がある。 ◆修行体験 暁天坐禅会(毎週日曜日6:00-7:20、坐禅・粥座・朝食)。 ◆年間行事 サイド・オマール法要(9月第1日曜日)。 *年間行事などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『禅僧がめぐる京都の名庭』、『京都大事典』、『京都案内 歴史をたずねて』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『事典 日本の名僧』、『京都の寺社505を歩く 上』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京を彩った女たち』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都 四季の庭園』、『秘密の京都』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 37 リアルに描く円山応挙』、『京のみどり 87号』、『オマールさんを訪ねる旅』、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|