|

|

||

| 知恩寺 (百萬遍知恩寺) (京都市左京区) Chion-ji Temple |

||

| 知恩寺 | 知恩寺 | |

|

|

|

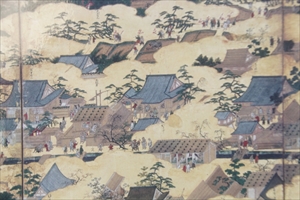

山門  山門、「百万遍念仏根本道場」の石標  西門   圓光大師霊場石標  西門、「鳥居彦右衛門尉元忠主の墓当山内にあり」の石標  西門、「贈正五位日乗上人墓アリ」の石標    本堂(御影堂)    本堂  本堂  本堂「利剱名號」  阿弥陀如来立像  本堂、法然上人像  本堂  本堂  本堂、大念珠  本堂  賓頭盧尊者    本堂 本堂 本堂  本堂  阿弥陀堂(念仏堂)   釈迦堂  釈迦堂、後柏原天皇の宸翰「知恩寺」の篇額  勢至堂      庫裡  庫裡   玄関  玄関  玄関  玄関   大方丈  大方丈  大方丈      茶室  茶室          手水舎  鐘楼  鐘楼     仏足跡  阿弥陀経石  猫間塚  圓光大師7百年記念塔    地蔵菩薩  加茂明神  加茂明神  百萬弁財天  百萬弁財天  百萬弁財天   百萬弁財天   地蔵尊  地蔵尊  地蔵尊  吉祥前  吉祥前  吉祥前  開山圓光大師御本廟、念持門  開山圓光大師(法然)御本廟  鳥居元忠の墓  右より、後西天皇皇女・香久宮墓、同皇女・満宮墓、同皇子・凉月院墓     【参照】「百万遍」の地名板  【参照】小川(黒い線)、中央に革堂、その左下に風呂、右端に誓願寺、左端に知恩寺、「上杉本洛中洛外図屏風」、東陣プロジェクト実行委員会の説明板より |

百万遍の大本山百萬遍知恩寺 (ひゃくまんべん-ちおん-じ)は、「百万遍(ひゃくまんべん)」、「百山(ひゃく-さん)」とも呼ばれている。号は長徳山功徳院(ちょうとく-ざん-くどく-いん)という。 浄土宗開宗後に初めて創建された寺院になる。かつて、浄土宗四本山(ほかに知恩院、清浄華院、金戒光明寺)の一つ、浄土宗七大本山の一つに数えられた。 浄土宗、本尊は釈迦如来。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第22番。 ◆歴史年表 かつては、上賀茂社の神宮寺(神宮堂、上京区今出川通、相国寺北付近)だったという。(『知恩寺歴志略』)。平安時代の円仁(慈覚大師、794-864)作という丈六釈迦如来像を安置し、「今出川の釈迦堂」、「賀茂の河原屋」とも呼ばれたという。(『法然上人行状絵図』)。天台宗であり、円仁の開創ともいう。 平安時代、1175年、法然は比叡山を下り、西山の広谷、東山吉水の辺りに移った。賀茂社を崇敬し、加茂宮司の懇請により、神宮堂、河原屋の草庵に住んだ。法然は念仏道場として布教を行い、庵は、「加茂河原屋」、「加茂禪房」、「加茂の釈迦堂」となどとも呼ばれた。 鎌倉時代、1234年、法然の弟子で2世・源智(げんち)は、その地に御影堂を建て、法然の御影(えみ)を安置した。師恩に報いるために、「功徳院知恩寺」と名付けて再興した。(『雍州府志』)。寺は、浄土専修念仏道場になる。今出川(今小路、北小路)高倉にあり、「今出川の釈迦堂」とも呼ばれる。 1331年、都で疫病が流行する。8世・善阿空円(ぜんあ-くうえん)は、宮中で七日間、百万遍念仏を唱え、疫病退散を行う。その効験により、第96代・後醍醐天皇はこの後、弘法大師筆「利劔名號(りけんみょうごう)」と「百萬遍」の寺号、大念珠を贈る。(『知恩寺歴志略』『雍州府志』)。以後、百萬遍知恩寺と号した。災厄の際に百萬遍念仏の法が定められる。(『知恩寺歴志略』『山州名跡志」)。以後、百万遍念仏が恒例になる。 南北朝時代、1382年、室町幕府3代将軍・足利義満による相国寺建立にともない、一条通小川(一条通油小路北、現在の上京区元百万遍町付近)に移転した。 第9世・大誉慶竺の時、第102代・後花園天皇(1419-1471)の帰依を受け、「浄土一宗第一寺」とされる。 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。(『大乗院寺社雑事記』)。付近が乱の最初の合戦地といわれ、行願寺、誓願寺も焼失する。以後、再興が続けられ、法誉聖然は第102代・後花園上皇の臨終知識を勤める。伝誉慶秀は第104代・後柏原天皇の帰依を受けた。 1479年、本堂が再建される。(『十輪院内府記』) 1508年、足利義尹・大内義興勢と細川澄元・三好之長の合戦により焼失する。 1519年、幕府により再建されている。(「知恩寺文書」) 1520年、三好之長は細川高国勢に捕えられ当寺で自刃する。 1522年、第104代・後柏原天皇は、書写した一枚起請文を与えた。 1523年、百万遍知恩寺による別院の動き(本家争い)が起きる。浄土宗僧侶の香衣綸旨の執奏をめぐり知恩院と争い、青蓮院、延暦寺も加わる。 1526年、境内西方で手猿楽渋谷が能の勧進興行を行う。 1536年、延暦寺宗徒が京都日蓮宗寺院21寺を襲った天文法華の乱により焼失する。(『続史愚抄』) 1565年、ポルトガル人の宣教師のルイス-フロイスは、当寺の参詣の様子を記した。(『日本史』) 1566年、御霊通大火により焼失した。(『言継卿記』) 安土・桃山時代、1585年、羽柴秀吉は山城国深草村の30石を朱印地として寄進した。(「知恩寺文書」) 1590年/1591年、羽柴秀吉の都市改造により、現在の梨木神社付近(京極土御門、現上京区寺町荒神口北)に移された。(『州名跡志略』) 江戸時代、1627年、諸宗出世法度で「小本寺」に落とされる。 1661年、二条殿(二条光平第)の出火により類焼する。総門だけが焼失から免れる。(『京都日々記』) 寛文年間(1661-1673)、塔頭・了蓮寺の水落地蔵は、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 1662年/寛文年間(1661-1673)、39世・光誉満霊の時、現在地(愛宕郡田中村)に移る。(『知恩寺歴志略』)。総門も移される。 1664年、現在の釈迦堂が、本堂(祈祷堂)として建立された。 1679年、再興が完成する。仮御影堂が建立される。 1753年、御影堂が再建された。 1756年、御影堂が改築になる。 1810年、勢至堂、方丈、納骨堂が移された。 1811年、阿弥陀堂(念仏堂)が建立される。 1828年、阿弥陀堂(念仏堂)が茶所火災で類焼する。 1832年/1831年、現在の阿弥陀堂が再建された。 1863年、旧10月頃、尾張藩は境内南側の土地(現・京都大学本部構内の一部)を購入し藩屋敷を造営した。このため、正門から南の参道・白川の道は廃絶している。 近代以降、寺領、寺地は上知になる。 1926年、朝山日乗の墓が無縁墓中に発見された。 1944年、林霊法が知恩寺法主になる。 現代、1982年、法然上人坐像胎内より、法然の遺髪、遺骨が発見される。 1995年、御影堂、釈迦堂、阿弥陀堂は、京都府指定文化財に指定される。 2008年、西脇檀安置の阿弥陀如来立像が快慶作であることが確認された。 ◆法然 平安時代後期-鎌時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事、1147年、皇円の下で出家受戒。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り黒谷報恩蔵で20年に渡り『一切経』を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場となる。1186年/1189年、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。翌1212年ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著す。80歳。 法然は末法の世においては、浄土門により人々は救われるとした。浄土門では阿弥陀仏の本願力、他力により極楽浄土に至るとした。易行門であり、誰もが念仏を唱えることを説いた。既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。 墓は知恩寺(左京区)などにある。 ◆源智 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土宗の僧・源智(げんち、1183-1239)。男性。妙法院法印、号は勢観房(せいかんぼう)。父・武将・平師盛(もろもり)(平清盛の5男)、母・秘妙。1185年、平家滅亡後、源氏の探索から逃れ、母・秘妙は密かに源智を法然の弟子・真観房感西に託した。1195年、13歳で法然の門に入り、円頓戒を受けた。源智は終生身分を隠し、感西、法然両師に仕えたという。後に慈円により出家する。その後、18年間、法然に近侍し、本尊、大谷の坊舎、円頓戒の道具などを譲り受ける。1212年、法然の臨終の際に、法然が書いた遺訓『一枚起請文(きしょうもん)』を授けられた。同年、法然没後、勧進し阿弥陀仏像を造立した。胎内に源智自筆の願文、4万数千人の結縁者交名(けちえんしゃ-きょうみょう)を納めた。(滋賀・玉桂寺)。その後、賀茂社の傍ら神宮寺・功徳院(知恩寺の基)に住し、隠遁生活を送る。念仏衆の紫野門徒を擁していた。1234年、東山大谷の法然廟を修理し、知恩院の基を築く。著『選択(せんちゃく)要決』、醍醐寺本『法然上人伝記』。56歳。 墓は百万遍知恩寺(左京区)にある。 ◆善阿 空円 鎌倉時代後期の浄土宗の僧・善阿 空円(ぜんな-くうえん、 ?-?)。詳細不明。男性。智恵の法孫にあたる。知恩寺8世。1331年、第96代・後醍醐天皇の命により、流行していた疫病を鎮めるための七日念仏百万遍を修した。 ◆藤原 清隆 平安時代後期の公卿・藤原 清隆(ふじわら-の-きよたか、1091-1162)。詳細不明。男性。猫間(ねこま)中納言。父・因幡守・藤原隆時、母・藤原貞職の娘。1149年、権中納言、兼大宰権帥、1152年、正二位、1155年、出家した。父・隆時は白河院の近臣であり、清隆は鳥羽天皇の乳母父になり、晩年に破格の昇進を遂げた。白河院以来、7天皇に仕え、院政期に勢力拡大した。71歳。 知恩寺(左京区)に猫間塚がある。 ◆鳥居 元忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・鳥居 元忠(とりい-もとただ、1539-1600)。男性。通称は彦右衛門。三河国(愛知県)の生まれ。父・伊賀守忠吉(徳川家康の重臣)の次男。1551年、駿河今川氏の人質になっていた松平竹千代(徳川家康)に仕える。1558年、家康の初陣に従う。1560年、桶狭間の戦、1561年、大高城兵糧入れ、1569年、遠江掛川城攻略、1570年、姉川の戦に加わる。1572年、家督を継ぐ。三方(味方)ヶ原の戦で太股に銃弾を受け片足が不自由になった。1575年、長篠の戦、諏訪原城攻めなど出陣した。長篠の戦で銃弾により負傷したともいう。1582年、天正壬午の乱の戦功により、家康は甲斐国の谷村城主に任じた。1584年、小牧・長久手の戦で甲斐の守りを固めた。1586年、家康に供奉して上洛する。豊臣秀吉の推挙による諸大夫の叙任は、徳川氏臣として固辞した。1590年、小田原の役の武蔵岩槻城攻めで功をたてる。家康の関東入封に伴い、下総国矢作(やはぎ)城主になる。1600年、家康の会津出兵後、伏見城の留守居を命じられる。旧7月25日、五奉行中の石田三成らが家康に対して挙兵した伏見城の戦が始まる。西軍4万の大軍に対し、元忠は1800人の兵力で城に立て籠もる。旧8月1日、13日間の攻防の末、鈴木重朝との一騎打ちにより討死した。また、雑賀孫市に討たれたともいう。首は大坂京橋口に晒された。その際の血染めの床板は、「血天井」として各所に残る。戦は関ヶ原の戦いの前哨戦になった。62歳。 墓は知恩寺・龍見院(左京区)などにある。 ◆朝山 日乗 室町時代後期-安土・桃山時代の天台宗の僧・朝山 日乗(あさやま-にちじょう、?-1577)。男性。俗名は善茂。出雲(島根県)/美作(岡山県)の生まれ。1555年、上洛し、三千院で出家した。1563年、毛利・大友間の和平調停を行う。皇居の修理の勧進上奏により、第105代・後奈良天皇から上人号の宣下を受ける。1567年、三好三人衆の部将・篠原長房に咎められ摂津西宮の獄に入る。1568年、勅許により赦免された。織田信長の上洛後、織田氏・朝廷間に周旋し、内裏修造奉行になった。信長により伊勢国内に領地を与えられる。1569年、キリスト教排斥のため、信長の前でのイエズス会士・ルイス.フロイスとの宗論に敗れた。後、キリシタン保護の武将・和田惟政を陥れ失敗する。1573年、失脚した。 墓は知恩寺(左京区)にある。1926年、無縁墓中に墓が発見された。 ◆竹中 半兵衛 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・竹中 半兵衛(たけなか-はんべい、1544?-1579)。男性。初名は重虎、重治、通称は半兵衛、半兵衛尉重虎、法号は水徹。父・美濃菩提山城主・竹中重元。当初は稲葉山城主・斎藤竜興に仕えた。1564年、義父・守就とともに龍興の居城・稲葉山城を奪い、すぐに龍興に返した。1567年、織田信長が斎藤氏を滅ぼすと、豊臣秀吉の誘いにより信長方に付く。1570年、姉川の戦の頃に秀吉の与力になり、「秀吉の軍師」と呼ばれ、軍事面で貢献した。1577年、中国攻めに黒田孝高らと加わり「知将」といわれた。1579年、播磨・三木城攻めで、向城の平山陣中で病没した。36歳。 後に子孫は竹中流軍学を興した。後世講談などで軍師として知られた。墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆織田 冬姫 室町時代後期-江戸時代前期の織田 冬姫(おだ-ふゆひめ、1561-1641)。詳細不明。女性。父・織田信長の3女。信長の人質になっていた蒲生氏郷(がもう-うじさと)と9歳で結婚した。1男1女を生む。1595年、氏郷の没後、豊臣秀吉から側室にのぞまれ尼になる。蒲生家滅亡を見とどけた。81歳。 墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆日野 輝子 安土・桃山時代-江戸時代前期の女官・日野 輝子(ひの-てるこ、1581-1607)。詳細不明。女性。父・日野輝資(てるすけ)。第107代・後陽成天皇の典侍になり、後に藤大典侍局と称した。1602年、尊性入道親王を生む。27歳。 墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆土佐 光起 江戸時代前期の画家・土佐 光起(とさ-みつおき、1617-1691)。詳細不明。男性。堺の生まれ。父・土佐光則。1634年、父に従い京都に移る。1569年、宮廷の絵所預として土佐家再興を果たし、剃髪して常昭と号した。1681年、法橋、1685年、法眼になる。精緻な「鶉図」を得意とした。「北野天神縁起絵巻」(京都・北野天満宮蔵)などの作品が残る。75歳。 土佐派中興の祖。墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆原 芸庵 江戸時代前期-中期の医師・初代・原 芸庵(はら-うんあん、1643-1716)。詳細不明。男性。名は永貞。播磨(兵庫県)の生まれ。京都で医術をおさめ、伊藤仁斎に儒学を学ぶ。中国の医書・著・張仲景(ちゅうけい)の『傷寒論』を研究し、治療法を実践した。74歳。 墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆日野 資枝 江戸時代中期-後期の歌人・公卿・日野 資枝(ひの-すけき、1737-1801)。詳細不明。男性。父・烏丸光栄(からすまる-みつひで)。日野資時の養子。1763年、参議になる。後、権大納言、従一位になる。著『歌合目録』『詠歌一体抄』など。65歳。 宮廷歌壇で活躍し、茶道も嗜んだ。墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆柚木 太淳 江戸時代後期の眼科医・柚木 太淳(ゆのき-たいじゅん、1762-1803)。男性。字は仲素、尭民、号は鶴橋。近江国(滋賀県)の生まれ。父・法眼の太玄(たいげん)の長男。家は代々眼科医だった。江村北海に経書を学び、荻野元凱(おぎの-げんがい)に内科、賀川玄悦の孫・満定に産科を学ぶ。1797年、官許を得て京都西郊刑場近くで男の刑屍を解剖した。2年後、『解体瑣言(さげん)』を刊行した。眼の解剖所見は『眼科精義』に載せたという。42歳。 眼科領域に西洋医学を導入した。墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆高階 枳園 江戸時代後期の医師・高階 枳園(たかしな-きえん、1773-1844)。詳細不明。男性。名は経宣、字は子順。京都の生まれ。1817年、典薬大允(てんやく-の-たいじょう)になる。71歳。 医師・福井榕亭(ようてい)と並び称された。墓は知恩寺(左京区)にある。 ◆林 霊法 近現代の僧・学者・林 霊法(はやし-れいほう、1906-2000)。男性。名古屋市の生まれ。生家は浄土宗・養林寺。1913年、得度した。1927年、第八高等学校文科を卒業後、1930年、東京帝国大学文学部哲学科を卒業し、大正大学の研究生になる。1932年、友松円諦師の仏教法制経済研究所主事、新興仏教青年同盟入会、野依秀市の仏教思想普及協会で働く。1933年、新興仏教青年同盟書記長・中央執行委員になり、国際反戦平和運動を進めた。1937年、新興仏教青年同盟中央執行委員長に就任し、治安維持法違反で検挙された。1938年、保釈され、養林寺住職に就任した。1944年、知恩寺法主になる。1948年、明生保育園を開設する。1950年、東海高等学校校長(-1964)になる。1956年、中国副主席・郭抹若の要請により、愛知県教育文化宗教界代表として中国を訪問した。1958年、東海印度学仏教学会理事、1965年、東海印度学仏教学会会長、1968年、東海学園女子短期大学学長、1969年、浄土宗大本山百万遍知恩寺第72世法主を歴任した。ソ連・ヨーロッパなどを歴訪し、1980年以来、百山インド仏跡巡拝団(浄土宗知恩寺仏跡巡拝団)に10回参加した。1990-2000年、知恩寺法主に就く。著『妹尾義郎と新興仏教青年同盟』。93歳。 ◆仏像・木像 ◈御影堂正面須弥檀上宮殿に安置の本尊「法然上人坐像」は、法然43歳時の自作と伝えられていた。現代、1982年、その胎内より、法然の遺髪、遺骨が発見される。 ◈御影堂西脇檀厨子内安置の「阿弥陀如来立像」(98.9㎝)は、近代、1878年までは存在せず、1912年頃までに遷された。現代、2008年に鎌倉時代初期の仏師・快慶作と確認される。宋の仏画を手本としており、髪際の中心が下がり、口髭が彫り出されている。手の爪が長い。顔立ちは引き締まり、目元はやや吊り上がっている。金泥、衣文に截金文様が施されている。木造、ヒノキ材、一木造/寄木造、截金文様、玉眼入。 ◈阿弥陀堂(念仏堂)に「阿弥陀如来立像安置」を安置する。 ◈釈迦堂(本堂)に「釈迦如来坐像」を安置している。 ◈勢至堂に「勢至堂菩薩像」を安置している。 ◆大念珠 鎌倉時代後期、1331年、都で疫病が流行した際に、8世・善阿空円は宮中で七日間、百万遍念仏を唱え、疫病退散を行った。その功により第96代・後醍醐天皇は、「百万遍」の寺号と大念珠を与えている。以後、百萬遍知恩寺と号した。災厄の際に百萬遍念仏の法が定められた。 現在、宝物館には天皇に贈られた大念珠が納められている。御影堂には、近代、1930年作の大念珠が普段は外陣の柱に吊られている。長さ110m、重さ320/350㎏。 ◆建築 御影堂、釈迦堂(本堂)、阿弥陀堂、御廟所、総門(表門)などの主要な建物は広場の周囲に配されている。京都府指定文化財(1995)、重要文化財(2016)になっている。 ほかに方丈、御廟(開山廟)、勢至堂、鎮守堂、鐘楼、手洗所などが建つ。 ◈「御影堂」(重文)は、江戸時代中期、1753年/1756年に建てられた。禅宗様、近世仏堂を代表する建築とされ、七間堂(しちげんどう)としては日本最大になる。東西29m、南北25m。 ◈「阿弥陀堂(念仏堂)」(重文)は江戸時代後期、1811年に建立されたともいう。1828年に焼失した。1831年に再建される。禅宗様仏殿様式であり、花頭窓、床は磚、板床は一段高い。桟瓦葺。 ◈「釈迦堂(本堂)」(重文)は、江戸時代前期、1664年に建立された。本堂(祈祷堂)として建立され、京都三大釈迦堂の一つ「今出川釈迦堂」として信仰された。 ◈「勢至堂」(重文)は 江戸時代前期、1670年に建てられた。その後、数回の移築後、現代、2000年に現在地に移された。 ◈「御廟所(ごびょうしょ、開山廟)」(重文)は、寺町より移転後に再建されたとみられている。現在の建物は、江戸時代中期、1731年に建立された。開山・法然、2世・源智を祀る。周囲には歴代の墓石が立てられている。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1703年に建てられた。近年に解体修理された。 ◈「念持門」は、御廟所前に立てられている。鳥居形の石門であり、「念」の字を意匠化している。 ◆賀茂明神 賀茂(鴨)明神分社が境内に祀られている。浄土宗寺院としては珍しいという。 ◆庭園 大方丈庭園は、枯山水式になる。砂紋の引かれた白砂に苔地の州浜が延びており、深い曲線の切れ込みが入る。曲線による苔の2つの島は中央で細く繋がり、それぞれの島に景石、刈込が配されている。 竹の間前庭は、枯山水式の坪庭になる。苔地に白砂・砂紋、苔に景石が置かれている。苔地、白砂に低い四方竹が植えられ涼を演出している。 ◆文化財 ◈絹本著色「蝦蟆鉄拐図(がまてつかいず)」2幅(重文)は、元時代の願輝筆による。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「善導大師像(重文)、恵心僧都(源信)筆は、鎌倉時代作になる。現存大師像の中で最も古い。奈良国立博物館保管。 ◈絹本著色「十体阿弥陀如来像」1面(重文)は、13世紀後半作になる。定印ほか10種の印を結び、雲に乗る阿弥陀仏(九品阿弥陀仏)が描かれている。着衣、台座、光背がすべて異なる珍しい例になる。十方世界(東西南北の四方八方、上下)に住むという衆生を表す。123.4×80.3㎝。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「仏涅槃図」1幅(重文)は鎌倉時代作になる。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「浄土曼荼羅図」1幅(重文)は鎌倉時代作になる。京都国立博物館寄託。 ◈「浄土五祖図」(重文)。 ◈本堂に掲げられている「利剱名號(りけん-みょうごう)」は、平安時代の第52代・嵯峨天皇の勅により、魔軍退治のために、弘法大師が書いたという。紺紙に金泥を溶かし、「南無阿弥陀仏」六字の名号を利剱の形に書いた。字画末端を剣様に鋭く尖らせた書であり、悪縁を断ち切るという意味が込められている。 かつて宮中に秘蔵されていた。鎌倉時代の第92代・後醍醐天皇により、当山8世・善阿空圓に贈られたという。鎌倉時代後期、1331年に、京都を襲った地震で蔓延した疫病を鎮めた功績によるという。 ◈「松陰(蔭)硯(まつかげの-すずり)」と呼ばれる硯が伝えられている。 平安時代の武将・平清盛(1118-1181)の五男・武将の平重衡(たいら-の-しげひら、1157-1185)は、平安時代後期、1184年の一ノ谷の合戦で捕らえられ、八条堀川堂に幽閉された。南都焼討の咎により、南都衆徒の要求により木津川河原で斬首された。その前に、法然に戒を授けられ、重衡は形見として硯を渡したという。かつて、父・清盛が宋皇帝に砂金献上した返礼に贈られた硯という。 ◈「梵鐘」は、江戸時代前期、1703年に鋳造された。朝鮮半島の形式に倣った。釣り手の部分に空気を抜く工夫があり、音色をよくしている。 ◆阿弥陀経石 御影堂の南に「阿弥陀経石」が立つ。宗像神社(福岡県)にあった原碑(重文)を江戸時代前期、1714年に写した。原碑は12世紀末に宋より贈られた。 ◆猫間塚 「猫間(ねこま)塚」は、釈迦堂前に立つ。平安時代-鎌倉時代の公卿・猫間中納言藤原清隆(1127-1201)の墓という。この地には、同家の菩提寺だった浄蓮寺があったという。緑泥片岩製。 ◆鳥居元忠の墓 安土・桃山時代、1600年に伏見城で自害した鳥居元忠(1539-1600 )の首級は、当初、大坂方に落ち京橋口に晒される。鳥居家出入だった京都の呉服商・佐野四郎右衛門(?-?)は元忠の首を盗み出す。当時、元忠の弟は僧になっておりその縁で知恩寺(京極寺町)に葬られた。 後、元忠の子・忠政(1566-1628)は、父菩提のためにその院号より、塔頭・龍見院を建立したという。江戸時代前期、1661年の大火により知恩寺は焼失し、寺も墓地も移転した。1701年、元忠4世の孫・忠英(1665-1716)が墓を改修している。 元忠の墓は龍見院墓地にある。 ◆墓地 ◈平安時代後期-鎌倉時代前期の法然(1133-1212)、鎌倉時代の法然弟子・源智(1183-1239)の廟、室町時代の朝山日乗(日乗上人、?-1577)がある。 ◈江戸時代の第107代・後陽成天皇後宮・日野輝子(1581-1607)、後陽成天皇皇女・香久宮(かくのみや、1667-1668)、第111代・後西天皇皇女・満宮(みつのみや、放光院宮)、後西天皇皇子・凉月院(りょうげついん)の墓がある。 ◈室町時代-安土・桃山時代の武将・鳥居元忠(1539-1600)、江戸時代の画家・土佐光起(1617-1691)の墓がある。 ◈医家として江戸時代の原芸庵(1643-1716)、高階枳園(1773-1844)、柚木綿山(1762-1803)、解剖学の柚木太淳(1762-1803)、百々鳩窓(?-1878)の墓がある。 ◈室町時代-江戸時代の蒲生氏郷夫人・織田信長次女・冬姫(1561-1641)、武将・竹中重定、歌人・日野資枝(1737-1801)、鹿野安兵衛(菊屋峯吉)、画家・三輪晁勢(1901-1983)、下御霊神社社家・郷土史家・出雲路敬和(1908-1978)などの墓がある。 ◆樹木 ◈クロマツがある。 ◈しだれ桜は、本堂前脇に植えられている。現代、2024年4月に法然上人浄土宗開宗850年記念樹として植樹された。円山公園(左京区)のしだれ桜の孫にあたり、第16代・佐野藤右衛門が実生により育てたという。 ◆ ◈ 法然忌日法要の「法然上人御忌大会(ぎょき-だいえ)」(4月下旬)で、御影堂での法要後に日本一の大きさという「大念珠繰り(長さ110m、重さ350kg)」が知られている。 鎌倉時代後期、1331年の疫病鎮めのための七日念仏百万遍に始まる。災厄に対して、結衆10人が1080珠 [108個の数珠が10連] の大数珠を100回繰ることで100万遍修されることになる。 ◈ 「御忌大会」では、3年に1度「二十五菩薩練り供養」が営まれる。来迎を再現するもので、阿弥陀如来が25の菩薩を伴い紫雲に乗り極楽往生を願う念仏者のもとへ顕れる。当日は、阿弥陀堂から御影堂までを25菩薩が練る。 誕生寺(岡山県久米南町)の練り供養出開帳にあたるもので、当寺から装束・道具を借りて行われている。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、勢観忌(源智の遺徳を偲ぶ。)(1月12日)、不断念佛会(1月24日-25日)、浄焚式(2月5日頃)、涅槃会(2月15日)、春季彼岸会(3月17日)、花まつり(4月8日)、法然上人御忌大会開白法要(4月22日)、法然上人御忌大会(百萬遍大念珠繰り)(4月23日-25日)、夏の集い(6月15日)、暁天講座(7月上旬)、盂蘭盆施餓鬼会(7月下旬)、秋季彼岸会(9月19日)、納骨堂総回向会(9月26日)、古書法要・秋の青空古本まつり(10月末-11月3日)、十夜法要・秋の集い(11月1日)、成道会(12月8日)、御身拭式(12月15日)、御影堂開扉・除夜法要・鐘楼法要(御影堂での法要後の大念珠繰りが行われる。22:30より大殿開扉後に鐘撞の整理券が配布される。0 :00より除夜の大鐘が開放される。甘酒接待がある。)(12月31日)。 写経会、大念珠繰り法要(毎月15日、8月は25日)、手づくり市(450店以上の店が出る)(毎月15日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『拝観の手引』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『京都大事典』、『京都隠れた史跡100選』、『洛中洛外』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 24 下鴨』、『週刊 日本の美をめぐる 45 平等院と極楽往生』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||