|

|

|

| 笠置寺・笠置山 (京都府笠置町) Kasagi-dera Temple |

|

| 笠置寺 | 笠置寺 |

|

|

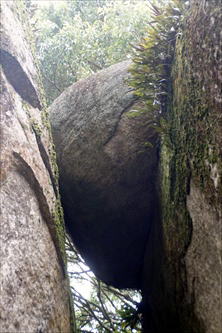

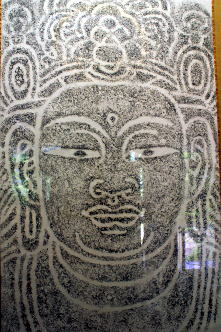

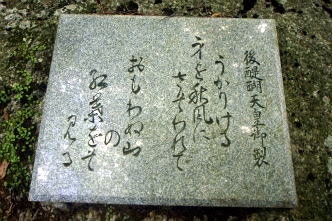

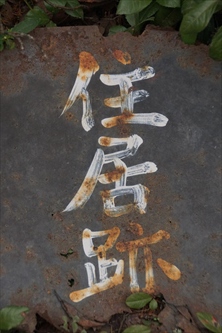

山門   笠置型灯籠  本尊仏香櫨  本坊、旧福寿院を本坊とし笠置寺とした。  本坊  鐘楼  解脱鐘   椿本護王宮(椿本神社)    笠置山の全景、掲示板より  毘沙門堂  毘沙門堂  毘沙門堂   稲荷社(稲荷堂)   舎利殿  舎利殿  大師堂  大師堂  大師堂  手水舎    正月堂、懸崖造  正月堂  正月堂、内陣  本尊・弥勒磨崖仏、鎌倉時代、1331年の元弘の乱で焼かれ、彫りくぼみだけが残る。  2010年にデジタル技術により復元された弥勒磨崖仏。掲示パネルより。中央に大きく如来形弥勒菩薩がある。  宝篋印塔  左に薬師石(12m)、右に文殊石(7m)、その間に地名の元になったという笠置石。  笠置石   十三重石塔(重文)  石川義純の五輪塔    笠やん追悼碑、野良猫「笠やん」の碑。   金剛界石(12m)、胎蔵界石(15m)  千手窟、修行場  千手窟  虚空蔵磨崖仏  虚空蔵磨崖仏  虚空蔵磨崖仏、宝相華状花葉の文様  収蔵庫にある虚空蔵磨崖仏の拓本の顔の一部。  胎内くぐり、岩をくぐり抜けることで滝で身を清める代わりにした。   ゆるぎ石   平等石、眼下に見える木津川に架かる笠置橋  平等石からの眺望  蟻のとわたり(戸渡り)  二の丸跡  貝吹岩  貝吹岩  貝吹岩、谷間に木津川の流れが見える。  宝蔵坊跡(もみじ公園)  もみじ公園  もみじ公園  ツツジ  大岩に半肉彫りの小仏。  「行在所遺址」の石標  行在所跡への石段  行在所跡、笠置山山頂にある。  行在所跡  行在所跡、後醍醐天皇の歌碑の石板「うかりける 身を秋風にさそわれて 思わぬ山の紅葉をぞ見る」(『増鑑』)  収蔵庫、十一面観音立像  収蔵庫、銅造誕生釈迦仏 |

京都府の南東、笠置町に笠置寺(かさぎでら/かさいでら)はある。境内は笠置山(289m)の山崖にあり、山は木津川の流れにより南北に隔てられている。 巨岩に刻まれた磨崖仏で知られ、鎌倉時代の元弘の乱の舞台になった。最盛期には山内49院を有した大寺院で、総称して「笠置寺」と呼ばれた。「笠置山寺(かさぎさんじ)」とも呼ばれる。山号は鹿鷺山(しかさぎさん/ろくろざん)という。 新義真言宗智山派、本尊は喪われた石造磨崖の弥勒仏。 京都南山城古寺の会に参加。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 弥生時代、笠置山には磐座信仰があったとみられる。古くより修験道の道場になっていた。 飛鳥時代、大友皇子(648-672)が、笠置山で鹿の狩猟の際に、断崖で進退きわまり山神に救われた。後に弥勒菩薩を彫り本尊として創建したともいう。(『今昔物語』) 661年、本尊・弥勒磨崖仏が造顕される。役行者が参詣し、千手窟で修行したという。(寺伝) 682年、大海人皇子(第40代・天武天皇)の創建ともいう。(『笠置寺縁起』) 683年、役行者が来山し、笠置窟に籠り書写したともいう。(『一代峯縁起』) 奈良時代、第45代・聖武天皇(在位:724-749)の時、東大寺造営にあたり、良弁(ろうべん)が千手窟(せんじゅのいわや)に籠り、千手の秘法を行ったとの伝承がある。(『笠置寺縁起』) 751年、実忠が竜穴に籠り、弥勒の都率之内院に至るという伝承がある。 752年、実忠は正月堂(本堂)で十一面観音侮過法を感得したという。日本初の御水取りが行われたという伝承がある。 平安時代、798年、法華八講が行われる。 818年/弘仁年間(810-824)、空海は虚空蔵の宝前で求聞持法を修したという。 822年、弥勒磨崖仏が造顕される。(寺伝) 879年、「笠置寺八講始行」とあり、笠置寺の文献初見ともいう。(『東大寺要録』、同年条)。 898年、第60代・醍醐天皇が参詣する。 908年、日蔵(道賢)が千手窟に参籠し、護法善神を勧請したともいう。椿本大明神の始まりになる。(『笠置寺縁起』)。弥勒信仰が高まり、笠置山は修験道の道場になる。 955年、東大寺西塔建立に伴い、用材運搬の筏を流すために、笠置渓谷の掘削が行われたという。 987年、花山院の行幸がある。(『百錬抄』)。円融院の行幸ともいう。 1007年、藤原道長が参詣する。(『御堂関白記』) 1052年、末法に入ったとされる末法思想流布により、笠置寺の弥勒仏信仰が高まる。 1103年、藤原宗忠が参詣する。 天仁年間(1108-1110)、僧・永真が宣旨を賜り、弥勒石仏の前崖に数間の礼堂を建立する。(『笠置寺住僧等解』) 1118年、藤原宗忠と一族が参詣し、弥勒菩薩に対して法要を行う。(『中右記』)。歌人・藤原定家が参詣する。(寺伝) 1130年、礼堂が焼失した。 1154年、本尊・弥勒仏が彩色される。(寺伝) 1175年、第80代・高倉天皇が参詣する。(寺伝) 安元年間(1175-1177)/1176年、後白河法皇(第77代)が臨幸する。(『笠置寺縁起』) 平安時代末、末法思想の流布により、弥勒信仰が盛んになる。 鎌倉時代、1191年、解脱房貞慶が当寺より宗教改革の運動を展開する。(寺伝) 1192年、解脱が般若台院に住した。(『玉葉』同年条)。解脱は中興の祖になり、以後、弥勒信仰が隆盛する。 1194年、第82代・後鳥羽天皇の勅宣により、解脱は般若台を建立した。大般若経を安置する六角堂になる。 1196年、重源により現存の梵鐘、現在は喪われた宋版大般若経が施入される。八条院により伊勢蘇原御厨地頭職の寄付がある。 1198年/1196年、解脱により木造瓦葺の十三重塔が、現在の十三重石塔建立地に建てられた。大般若経、釈迦如来などが塔中に納められる。 1204年、源頼朝が弥勒磨崖仏を礼拝するための礼堂の再興費として、砂金を寄進した。 1206年、藤原定家は、藤原良経の菩提のために、『法華経』『弥勒上生経』などを弥勒石仏前で供養した。 1214年頃、東大寺末寺になる。(『東大寺続要録』) 1230年/1235年、東大寺の学僧・宗性が入寺した。 1331年、鎌倉幕府打倒を企てた後醍醐天皇は、京都御所を脱し笠置山の行在所に籠り挙兵した。この元弘の乱により、笠置山は幕府軍に攻められ落城し、天皇は逃亡するが翌日捕えられ、隠岐国へ流罪になる。笠置寺は放火炎上し、弥勒磨崖仏も石の表面が剥離した。(『太平記』)。千手堂、六角堂、大湯屋が残る。 南北朝時代、1339年、再興される。 1343年、一部復興した。(寺伝) 1355年、本堂、薬師堂が焼失する。 1381年、本堂が再興される。 1383年、落雷により礼堂が焼失した。(寺伝) 室町時代、1398年、籠所より出火、伽藍を焼失する。(『笠置寺縁起』、「再興勧進状」・笠置寺文書) 文明年間(1469-1486)、現在の正月堂、毘沙門堂、大師堂などが再建される。 1482年、貞盛により再興の発願が行われる。(「再興勧進状」・笠置寺文書)。正月堂が再建される。 1483年、貞盛により現在の礼堂が再興される。(寺伝) 1541年、木沢長政が城郭を構えた。この時、弥勒石仏上方に石櫃(小塔、鍍金釈迦仏)を発見した。 江戸時代、1619年、笠置は伊勢国津藩の所領になった。 慶安年間(1648-1652)、伊勢国津藩藩主・藤堂高次は、弥勒殿を再興した。後に護法善神社(椿本社)も再興する。 1682年頃、藤堂家は寺領15石を寄進し、三院(不動院、知足院、多聞院)に分置する。 1686年、藤堂家は竹木伐採の制札を出し保護する。寺は境内の竹木を収入としていた。(『笠置寺起』) 1691年頃、山内に五坊(不動院、知足院、多聞院、文殊院、福寿院)があり、真言宗に属した。(『笠置寺起』) 江戸時代末、衰退した。かつて山内に49院があった。この時、福寿院、多聞院、文殊院、知足院の4院のみが残された。 近代、1868年、無住になり一時、檀徒が寺を維持する。 1876年以来、住職・大倉丈英により復興される。現在の伽藍が再建された。文殊院、知足院は破却される。旧福寿院を本坊とし笠置寺とした。多聞院の本堂を毘沙門堂とした。 1897年、関西鉄道(関西本線)開通に伴い、笠置駅にあった大師堂を山内の旧正月堂跡に移築し大師堂とした。 1947年、笠置山、山内が府立笠置山自然公園に指定される。 現代、1975年より2年、笠置町により般若台六角堂跡の発掘調査が行われる。 1979年、山門、収蔵庫が建立される。 1984年、虚空蔵磨崖仏より拓本「磨崖仏拓本図」(80m、10m)が取られる。 2004年、毘沙門堂が建立される。 2010年、文化財復元センターにより、弥勒磨崖仏のデジタル画像が復元された。 2016年、春日大社(奈良市)の摂社・本宮神社旧社殿が当寺に遷され、春日大社として祀られる。 ◆役行者 飛鳥時代の山岳呪術者・役行者(えん-の-ぎょうじゃ、634?-?)。役小角(えん-の-おづぬ/しょうかく)、役の優婆塞(えん-の-うばそく)、役君(えのきみ)。大和国に生まれた。賀茂一族(高賀茂朝臣)の出身ともいう。生駒山、葛城山、大峰、熊野で修行した。吉野金峰山を開く。32歳の時、葛城山で孔雀明王の像を岩窟に安置し、持呪観法したという。699年、弟子・韓国広足(からくに-の-ひろたり)は、役行者が妖言を吐いたと密告し、伊豆国に流罪にされる。701年、赦された。数多くの呪術的な伝承が残された。富士山、九州の山々で苦行し、前鬼、後鬼の二鬼を従えたという。神仏調和を唱え、真言密教の呪法を使う仏道修行者、呪術に優れた神仙、道教の医術方術に習熟した行者とさる。修験道の開祖になる。 平安時代初期-中期以降、山岳信仰、密教と結びつき伝説が生まれた。江戸時代、1799年、朝廷より神変大菩薩の勅諡号が贈られた。 ◆大友皇子 飛鳥時代の皇族・大友皇子(おおとも-の-みこ、648-672)。弘文天皇、伊賀皇子。第38代・天智天皇の子。伊賀皇子と呼ばれた。671年、初の太政大臣に任じられた。672年、天智天皇没後、近江朝の政務をとる。天智天皇の弟・大海人皇子(おおあまおうじ、第40代・天武天皇)は吉野を脱出し大友皇子の近江朝廷側と対立した。672年、壬申の乱で両者は皇位継承を争う。大友皇子が敗れ自死した。文武に優れ漢詩集『懐風藻』に収められた。25歳。 1870年、天皇号が追贈された。大津市に陵墓、長等山前陵がある。 ◆実忠 奈良時代-平安時代初期の華厳宗の僧・実忠(じっちゅう、726?-?)。天平年間(729-749)後半、東大寺・良弁の側近になる。763年以降、東大寺の造営修理に携わる。773年、師・良弁の没後、東大寺の造営、財政を担当し修理別当になる。技術者として東大寺造営に関わった。難波の海中から十一面観音像をえて、二月堂の十一面悔過(けかえ、修二会、お水取り)に長く奉仕し、実忠が始めたともいう。東大寺少鎮、西大寺、西隆寺造営にも関わる。権別当。 ◆日蔵 平安時代前期-中期の伝説的な修験者・日蔵(にちぞう、905?-967?)。法名は道賢、通称は飛天大師。三善清行の子、弟ともいう。12歳で出家し、金峰山の椿山寺、東寺で修行した。941年、金峰山での修行中に息絶えたという。金峰山の浄土と地獄をめぐり、執金剛神の化身と名のる僧が現れ冥府六道に導かれた。太政威徳天神(菅原道真)になり、地獄で苦を受ける第60代・醍醐天皇の姿を見て蘇生したという。62歳。 ◆重源 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・重源(ちょうげん、1121-1206)。字は俊乗坊、号は南無阿弥陀仏。紀氏の出身、紀季重の子。1133年、醍醐寺に入り、出家する。のち、浄土宗の開祖・法然に学ぶ。四国、熊野など各地で修行、中国(南宋)を3度訪れ、建築を学んだともいう。異説もある。1180年、平重衡の南都焼打により東大寺が焼失した。1181年、東大寺勧進職に就き、再興に尽力する。1185年、大仏の開眼供養、1195年、大仏殿を再建し、1203年、総供養を行う。大和尚の称号を贈られた。東大寺に俊乗堂があり、「重源上人坐像」(国宝)が安置されている。『南無阿弥陀仏作善集』(1203年頃)を記した。86歳。 ◆宗性 鎌倉時代前期-中期の華厳宗の僧・宗性(そうしょう、1202-1278)。俗姓は藤原。藤原隆兼の子。1214年、13歳で東大寺に入寺、華厳、因明学、天台、法相などを修める。1222年、御斎会に参じ、1230年、笠置寺に入る。1241年、権律師、1243年、権少僧都、1246年、権大僧都、東大寺尊勝院院主、華厳宗貫首を歴任した。1260年、東大寺別当、1269年、権僧正になる。弥勒信仰の信者で、1233年、『弥勒如来感応抄』を著す。1260年までに5冊の同書を編纂する。77歳。 ◆後醍醐天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の第96代(南朝初代)・後醍醐天皇(ごだいご-てんのう、1288-1339)。諱は尊治(たかはる)、別名は吉野院。京都の生まれ。大覚寺統の第91代・後宇多天皇の第2皇子、母は参議・五辻(藤原)忠継の娘・談天門院忠子(ちゅうし)。1302年、親王宣下。1304年、大宰帥になり帥宮(そちのみや)と呼ばれた。1308年、持明院統の第95代・花園天皇の皇太子に立つ。1318年、大覚寺統の尊治(後醍醐天皇)が即位した。1321年、後宇多法皇の院政を廃し親政を始める。記録所を再興し吉田定房、北畠親房らを集め、諸所の政治改革・専制政治を展開する。1324年、鎌倉幕府打倒の正中(しょうちゅう)の変で、側近多数が逮捕され失敗した。1327年、皇子・護良親王を天台座主に就け、比叡山勢力を引き入れた。1331年、元弘の変で、京都を脱し東大寺に逃れ、笠置山に立て籠もる。諸国武士、寺社勢力などに蜂起を呼びかけ、幕府は大軍で包囲し、天皇は捕らえられる。1332年、隠岐島に流された。1333年閏2月、護良親王、楠木正成の蜂起に呼応し隠岐を脱出した。船上山で兵を集め、足利尊氏の内応を得る。5月、幕府は滅亡し、6月、京都に帰る。幕府擁立の持明院統・北朝第1代・光厳天皇を廃し、天皇独裁の建武新政を始めた。1335年、新政に失望した尊氏は、北条残党討伐のため関東に下り、後醍醐天皇に謀反を起こす。尊氏は西上し、天皇は比叡山延暦寺に逃れた。尊氏は九州に落ち、再度入京を果たし、天皇を花山院に幽閉した。1336年、建武親政は短期間に崩壊する。尊氏は北朝第2代・光明天皇を擁立し、室町幕府を開く。12月、後醍醐天皇は吉野に逃れ、吉野朝廷が開かれた。以後、1336年-1392年、南北朝併立時代に入る。1339年、子・義良親王(第97代・後村上天皇)に譲位し、翌日、悲運のうちに吉野で亡くなる。著『建武年中行事』『建武日中行事』。和歌は『新葉集」入集。52歳。 室町幕府・北朝に対抗した。楠木正成、赤松円心、名和長年ら悪党的武士団勢力を組織し、鎌倉幕府を滅ぼした。宋学に傾倒し、君主独裁政治を目指し武将・貴族・僧侶らの反発にあった。遺詔により、自撰の後醍醐と諡号した。朱子学、真言の教義、儀式典礼、和歌などにも通じた。20人前後の女性との間に40人近い子女があった。 陵墓は塔尾陵(とうのおのみささぎ)(奈良県吉野町)になる。 ◆貞慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の法相宗僧・貞慶(じょうけい、1155-1213)。号は解脱房、諡号は解脱上人。貞憲の子、通憲(信西)の孫。解脱房貞慶ともいう。8歳で南都へ行き、11歳で剃髪した。醍醐寺・実運より虚空蔵菩薩求聞持法を受法する。以後、各経典の研学、講師、論義を通じた学僧になる。1182年、大般若経600巻の書写を完成させる。『興福寺奏状』(1205)を起草し、浄土宗開祖・法然の専修念仏停止を求めた。59歳。 笠置寺隆盛に尽力し、その後は寺に隠棲した。最晩年、1208年、海住山寺に移り当寺で没した。 ◆足助重範 鎌倉時代後期の武士・足助重範(あすけ-しげのり、1292?-1332) 。通称は次郎(二郎)、三郎。三河加茂郡の在地領主。源満政の子孫。一族は清和源氏足助氏であり、代々皇室との関係が深かった。1285年、一族は霜月騒動に連座して所領没収され、反北条氏の立場を貫く。1331年、元弘の乱で、後醍醐天皇の討幕計画に、錦織俊政らと加わった。天皇が笠置山に逃れた際に従う。笠置城の東口を守り、一の木戸で攻め登る幕府方六波羅軍を射た。荒尾行忠、弟・弥五郎、山田重綱らを倒した。落城後に捕らえられ、1332年、京都・六条河原で斬首された。32歳/41歳。 ◆藤堂高次 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・藤堂高次(とうどう-たかつぐ、1602-1676)。父は高虎、母は長連久の娘。伊予国(愛媛県)に生まれた。侍従兼大学頭。伊勢国津藩の2代藩主。1630年、津藩を継ぐ。藩政の確立、津城下町を整備した。江戸城の普請役にも参加した。西河川堤防の築造、修復、新田開発、兵制の整備も実施した。茶陶の藤堂焼を伊賀丸柱で焼かせる。文学などにも通じた。76歳。 ◆磨崖仏 境内には巨岩の「薬師石」、「文殊石」、「弥勒石」、「金剛界石(両界曼荼羅石)」、「胎蔵界石」、「虚空蔵石」が立ち並んでいる。すべての石には、かつて線刻の仏像があった。なお、薬師石と文殊石の間に、挟まる形で「笠置石」がある。 ◈ 本堂(正月堂)前に聳える花崗岩の「弥勒石」(高さ20m、幅15.6m)には、かつて笠置寺本尊の「弥勒大磨崖仏」が刻まれていた。奈良時代、8世紀作とみられている。日本では、平安時代後期、11世紀より立体的な摩崖仏が造られた。花崗岩は硬く加工が難しいため、鎌倉時代以降に花崗岩への造仏が始まった。 当時、笠置寺は東大寺の影響下にあった。中央に如来形弥勒菩薩、左右に羅漢像があったとみられている。鎌倉時代、1331年の元弘の乱で焼かれ、石の表面が剥離した。いまは挙身光式の彫り窪みだけが深く残る。 天人彫刻像といわれ、寺では中国山西省雲崗の磨崖仏と同形式ともいう。伝承では、飛鳥時代の大友皇子(648-672)が刻んだとされる。狩りの途中で崖から転落しかけ、山神に祈念し助かったため、その報恩により造仏したという。渡来系石工の手によるとされている。 現存する鎌倉時代、彩色の絹本著色「笠置曼荼羅図」(大和文華館所蔵)(重文)にも摩崖仏は描かれている。朱色に彩色された衣の弥勒の立像、羅漢像がある。また、磨崖仏前には舞台様の大掛かりな施設が付属している。磨崖仏左手には朱塗りの十三重塔が建てられていた。鎌倉時代の「覚禅鈔」にも磨崖仏が描かれている。 近年、2010年に最新のデジタル技術により磨崖仏の復元図が完成した。それによると、中央に大きく如来形弥勒菩薩がある。踏割蓮華座に立ち、顔は向かって左を向いた立像になる。右手は下げ、左手は上げた与願印・施無畏印、菩薩の足元左右に小さく2つの羅漢像が控え三尊像になる。 2020年の文化財サービスによるレーザー光線での3次元計測では、磨崖仏は線彫りではなく最大厚さ20㎝の立体像である可能性が判明した。光背部分が最も深く彫られ、腹部が最も盛り上げられていた。 なお、磨崖仏の摸刻として、鎌倉時代、1209年の「大野寺弥勒磨崖仏」(大野石仏)があり、興福寺僧の手によるという。鎌倉時代、1274年の「辻弥勒磨崖仏」(加茂町岩船)もある。 ◈ 東端に「虚空蔵石」がある。線刻の「虚空蔵菩薩磨崖仏」(像高355.3㎝)は、ほぼ完全な形で現存している。社殿から離れており戦乱の際の焼失を免れた。 制作時期は、平安時代前期・中期(11-12世紀)、奈良時代後期作ともいう。平安時代、弘仁年間(810-824)、弘法大師が満願に記憶力が増長するという求聞寺法を修し、一夜で刻んだという。(『笠置寺縁起』)。奈良時代の渡来系石工の作ともいう。現存する線彫り磨崖仏の中でも傑作の一つに数えられている。 南面の花崗岩の断崖にあり、二重光背彫凹み、大蓮華座上に坐している。右手を挙げ、左手を膝上に置き、施無畏印・与願印風の菩薩像が線刻されている。頭に宝冠、瓔珞(二重環、宝珠)を胸に飾り、手首に腕訓を通し、着衣は上半身のみの条帛、左足を前に出した結跏趺坐の像で、弥勒菩薩像、如意輪観音ともいう。池中より生じた形の、蓮座の下の宝相華状花葉の文様があり、美しい線刻が鮮明に残っている。磨崖仏の高さ13m、幅7m。 現代、1984年、虚空蔵磨崖仏より拓本「磨崖仏拓本図」(80m、10m)が取られた。日本最大の拓本とされている。 ◈ 境内には複数の花崗岩の巨岩がある。薬師石(12m)、文殊石(7m)、両界曼荼羅石(金剛界石[12m]、胎蔵界石[15m])などにも、かつて線刻の仏像(磨崖仏)や曼荼羅図が刻まれていたという。兵火により、現在はすべて失われている。 ◈ 薬師石と文殊石の間に、挟まる形である「笠置石」(1.5m)は、笠置寺の創建に関わる石とされる。 ◆仏像・木像 ◈ 毘沙門堂の本尊は「毘沙門天像」(50㎝)になる。鎌倉時代作であり、楠木正成(?-1336)の念持仏という。戦勝、福徳、財宝の神として信仰されている。 ◈大師堂に、石仏・弘法大師を安置する。 ◈ 銅製「釈迦誕生仏」(8.35㎝)は、奈良時代、8世紀の作という。インド伝来のものという。裸形に半身に裙をまとう。銅製、鍍金。収蔵庫に保管されている。 ◈ 「木造十一面観音立像」(175㎝)は、平安時代作になる。当初、奈良時代、750年、実忠が正月堂の建立に際して十一面観音を安置した。鎌倉時代、1331年の元弘の乱で焼失後、1482年に貞盛により正月堂が再興された際に、本尊として東大寺より遷されたという。ただ、3度の修復が行われ改変されている。収蔵庫に保管。 ◆創建伝承・笠置地名由来 創建の伝承がある。 ある時、天智天皇の子・大友皇子(弘文天皇)は、笠置山で鹿狩りをした。山は「鹿住処」、「鹿背山」、「鹿鷺」とも呼ばれ、鹿が多く生息していた。騎乗した皇子の眼前に、13叉の角のある鹿が現れた。馬はたじろぎ、断崖絶壁で進退きわまる。その時、皇子は山の神に祈った。もしも、助けてくれるのであれば、岩に弥勒仏の像を刻むと誓願した。山の神により無事だったことから、皇子は目印として自らの笠をその場(笠置石)に置いて帰った。以後、山を「鹿鷺山」と呼び、寺号を「笠置寺」としたという。その後、皇子が再び山を訪れ、崖に弥勒の像を刻もうとした。だが、険しい絶壁で思うにまかせない。そこへ天人が現れ、その助力により、本尊の弥勒磨崖仏を刻むことができたという。(『今昔物語集』巻11)。 目印の笠を置いたことから「笠置(かさおき)」と呼ばれ、後に「笠置(かざぎ)」に転訛したともいう。「鹿鷺(かさぎ)」とも記された。宮中御用立の箸竹の料地に「鹿鷺園」があった。(『延喜式』)。 ◆元弘の乱 鎌倉時代、1331年9月、2度目の鎌倉幕府倒幕を企てた後醍醐天皇は、密告により幕府六波羅探題に計略が露顕した。天皇は幕府による捕縛を避け、9月26日(新暦)、三種の神器を持ち、側近とともに御所を脱出した。陽動のため、天皇に変装した花山院師賢は比叡山へ向かう。天皇は東大寺の別当・聖尋を頼り、千種忠顕、四条隆資らとともに東大寺、さらに鷲峰山の金胎寺に向かう。だが、寺が要害の地ではなく、9月29日に笠置山に移る。 山には笠置城が構築されていたともいう。ここを行在所(行宮)とした。本堂を皇居にした。僧徒、聖尋下の実祐法眼家従、御内衆らが籠城軍として集まる。その数3000ともいう。10月4日、鎌倉幕府の足利尊氏、大仏貞直らの軍勢は、笠置山を包囲し攻撃を開始する。戦局は幕府軍に有利には働かなかった。幕府軍の陶山義高の一族50人は、風雨をついて夜襲をかけ、北面の絶壁を登り、伽藍に放火した。笠置城の一の木戸では、砦の中央上で後醍醐天皇方の三河国の武士・足助次郎重範が弓を射た。般若寺の僧本性房は、砦上から巨岩を投げたという。後醍醐天皇の勢は総崩れになり、10月30日、城は陥落した。この際に、本堂ほか大部分の伽藍を焼失、本尊も剥落、仏像なども埋没した。 後醍醐天皇は木津川を越え山中に逃亡した。和束の白栖(しらす)、井手の有王山(ありおうざん)まで落ち延びた。天皇は、多賀郡で捕えられ、隠岐国へ流罪になる。(『太平記』『笠置寺縁起』) ◆東大寺・お水取り 笠置寺と東大寺の関わりは深い。 東大寺・良弁、その弟子・実忠に関した伝承も残されている。良弁は笠置山の千手窟に籠り修法を行い、千手観音の秘法を修し、東大寺再建を期したという。実忠は笠置山の龍穴に入り、弥勒菩薩の住む兜率天に至り、内院四十九院を巡った。その行法を人間界に伝えたのが東大寺御水取りともいう。 良弁は、東大寺大仏殿再建に際して、筏による用材運搬のために、笠置渓谷の運搬に支障になる巨岩を破砕したという。また、筏流しに必要な水量を得るために、雨乞いの修法により成就したという。以後、大仏殿修造に際しては、当寺で祈願法要を取り行ったという。実忠はこの地の土で、19万枚の瓦を焼き、東大寺僧堂の再建に使ったという。 なお、修二会が笠置寺の修正会より始まったとの説は確定されていない。東大寺の影響力下にあった当寺と結びつけるための伝承ともいう。また、虚空蔵石には竜穴があるとされ、雨水の神である竜神信仰とも習合している。 笠置山山上の石仏は造東大寺司の石工集団の手によるともいう。鎌倉時代、1214年頃には、東大寺末寺になった。 ◆建築 現在は、山門、本坊、鐘楼、収蔵庫、椿本護王堂、正月堂、大師堂、毘沙門堂などが建つ。 ◈ 「十三重塔」は、現在の十三塔重石塔の付近に建てられていた。木造本瓦葺だったという。解脱(1155-1213)が建立したという。鎌倉時代の絹本著色「笠置曼荼羅図」(重文)(大和文華館所蔵)には、朱塗りの十三重塔が本尊の磨崖仏の高さを凌いで建つ様が描かれている。鎌倉時代、1331年の元弘の乱で焼失した。 ◈ 「正月堂」は、室町時代に建立された。前部は平地よりはみ出し、後部は懸崖造になる。現在の正月堂付近には、かつて、本尊の弥勒磨崖仏の礼拝、祈祷のための「礼堂(らいどう)」、懸崖造があった。 ◈ 「大師堂」は、奈良時代、751年、実忠により建立された正月堂跡になる。鎌倉時代、1331年の元弘の乱により焼失した。近代、1897年、関西鉄道の開通に伴い、笠置駅にあった大師堂を旧正月堂跡に移築した。正月堂の名は礼堂にとどめるとされ、そのため東大寺にも正月堂は建立されなかったという。 ◈ 「毘沙門堂」は、多聞院の本堂を移した。現代、2004年改築される。 ◆文化財 平安時代後期、末法思想の広まりの中で、弥勒霊場の当寺には、藤原道長、後白河上皇も参詣した。付近の山中には、仏との結縁のために経塚が多く作られた。磨崖仏の下でも、平安時代後期-鎌倉時代初期の経塚関係遺物(銅製経筒、和鏡、白磁椀)が発見されている。 室町時代、1225年の『笠置寺縁起』3巻(京都府指定文化財)。絵巻25段であり創建より元弘の乱までを描く。『太平記」の記述を踏襲し、一部、元弘の乱の記述は新しい。縦31.8㎝、横24.6㎝。 東福寺の明兆(1352-1431)筆とされる室町時代の絹本着色「仏涅槃図」(228×223cm)。府立山城郷土資料館所蔵。 鎌倉時代の「十巻抄」、明恵(1173-1232)筆という鎌倉時代の『夢記』断章。 紙本著色「解脱上人像」1幅。 「後醍醐天皇宸筆」「楠木正成真筆」「楠木正行真筆」。室町時代、1482年の「笠置寺再興勧進状 付笠置寺縁起」(京都府指定文化財)。 鐘楼にかかる「梵鐘」(重文)は、鎌倉時代、1196年作になる。重源(ちょうげん)が笠置寺の般若台院の鐘として寄進したという。かつては高所に掲げられていた。重源は中国より持ち帰った鐘と紺紙金泥の「大般若経」600巻を解脱に寄進したとされている。その後、1331年の元弘の乱で全山焼失し、この鐘だけが残されたという。鐘は駒爪を造らず、最下部を六葉形とした中国様式になっている。銘文を各葉底面に刻み珍しいものという。高さ1.4m、口径67㎝、口縁の厚さ5.5㎝。 鎌倉時代、1196年の紙本墨書「地蔵講式」(重文)、「弥勒講式」(重文)。いずれも貞慶(解脱)筆という。異説もある。奈良国立博物館寄託。 紙本著色「解脱上人像」、解脱所持の金剛鈴。 鎌倉時代、1319年の宝篋印塔。鎌倉時代、1295年の手水鉢。 寺より流出したとみられている鎌倉時代の絹本著色「笠置曼荼羅図」(重文)(大和文華館所蔵)には、焼失前の本尊・弥勒大磨崖仏が描かれている。図によると磨崖仏、左右の羅漢図も朱の衣に彩色されており、その左手には朱塗りの十三重塔が磨崖仏の高さを凌いで建つ様が描かれている。 ◆石造物 ◈ 「石造十三重塔」(重文)は、室町時代前期作とも、鎌倉時代後期作ともいう。鎌倉時代、1331年の元弘の乱に焼失した解脱建立の木造本瓦葺十三塔の跡地に、鎌倉時代後期にこの石塔が建てられた。石塔は解脱が母の供養ために建立したとも、1331年の元弘の乱の戦死者供世のためのものともいう。初重軸部に薬師・釈迦弥陀・弥勒の四方仏が半肉彫りされている。軸部に薄く蓮座。請花、宝珠を失う。花崗岩製。高さ4.35m(4.7mとも)。 ◈ 「五輪塔」は、十三重塔石塔の左にある。鎌倉時代の武士・石川義純(いしかわ-よしずみ、?-1331)の墓という。義純は、元弘の乱の際に、後醍醐天皇の勅に応じて参戦し、敗れて9月27日(29日とも)に自害した。 ◈「本尊仏香櫨」は、室町時代作になる。かつて磨崖仏の前に置かれていたという。江戸時代に手水鉢に転用したという。 ◈ 「笠置型灯籠」は、笠置山山頂に至る道標として参道に立てられていた。橋などの擬宝珠柱の上部に火袋を設けている。形は炎が燃え上がるさまを表したという。庭園にも用いる。起源は平安時代まで遡るといわれ、現物、史資料もなく、幻の灯籠といわれていた。近年、愛知県岡崎市の石材業者組合が近代、大正期(1912-1926)に発行した本に記載されていたことが判明し、復元された。高さ130㎝、直径25㎝。 ◆般若台六角堂跡 「般若台六角堂」は、鎌倉時代、1194年に後鳥羽天皇の勅宣により解脱が建立した。同年、解脱はここで「地蔵請式」1巻、「弥勒請式」1巻を起草した。解脱は、宗教改革を標榜し「我れゆかん、ゆきて守らん般若台釈迦の御法のあらん限りは」と記したという。確定していないが、1331年に焼失したともいう。 1975年より2年をかけて笠置町により般若台六角堂跡の発掘調査が行われた。亀腹の盛土に、正六角形の40個ほどの礎石が発見された。内陣(238.4㎝)、外陣(521.5㎝)、縁(700.3㎝)の三層から成っていた。 ◆鎮守社 ◈ 境内に「椿本護王宮(椿本神社)」が祀られている。総鎮守社になる。平安時代、908年に吉野・金峯山より勧請された。鎌倉時代、1331年に元弘の乱で焼失した。その後、安土・桃山時代、豊臣氏により再建されたとみられている。 ◈ 「春日明神社」が祀られている。貞慶(1155-1213)は当寺への入寺に際して、春日明神を勧請し、般若臺に建立した。鎌倉時代、1331年の元弘の乱で焼失する。その後、再建はされなかった。2016年に奈良・春日大社の第60次式年造替に際して御蓋山(みかさやま)山頂に祀られていた摂社・本宮社殿を当地に移した。高さ1.8m、幅0.7m。奥行1m。 ◈ 「稲荷社(稲荷堂)」の祭神は、茶吉尼天(だきにてん)になる。寺鎮守、夢告、福神稲荷、稲荷巫女、商売繁盛・家内安全の信仰がある。 ◆行宮遺址 後醍醐天皇の「行宮(あんぐう)遺址」は、行在所址の北西、笠置山の中腹にある。近代、1889年に崖の巨石に彫られた碑がある。高さ7.6m、幅6m。 行在所跡は、笠置山山頂にある。本丸跡とされ、北に二ノ丸跡があり、間に空堀も残されている。鎌倉時代、1331年の元弘の乱では、風雨の際に50人の奇襲を受けた。『太平紀』中に、後醍醐天皇の霊夢があった。また楠木正成と倒幕の計画を練った場所として登場する。 ◆笠置城 境内に二の丸跡が残されている。鎌倉時代、1331年の元弘の乱の際には本格的な築城はなかったともいう。室町時代以降に二の丸跡と呼んだ。本丸は行在所とされた。ただ、異説もある。 築城年は、南北朝時代、1331年とされている。室町時代、天文年間(1532-1555)、山城守護代・木沢長政が城郭(500m、600mの規模)として築城した。笠置山全体が山城として構築され、空堀、土塁、土橋、堅堀の遺構がある。主郭は山頂南北方向にあり、北の端が行在所に当たる。南の般若台の尾根筋に二重堀切があり、柳生からの行く手を遮っている。南の尾根筋より主郭に至る西方斜面に堅堀、中央北西に六段の削平地、その先に五段の削平地などある。 ◆文学 笠置山、笠置寺は、文学の舞台にもなる。『枕草子』には、「寺は、壷坂、笠置。」と記されている。 平安時代末の『今昔物語集』に、笠置の地名は、天智天皇の皇子が仏に助けられ、報恩の目印に笠を置いたことに因むという。 『太平記』には、元弘の変(笠置合戦)について描かれている。 江戸時代、1827年、1831年に頼山陽が訪れた。 近代以降、川田順、与謝野礼厳、陳舜家臣、永井路子、窪田空穂らも訪れ、作品を残した。 ◆奇岩めぐり 境内には花崗岩の大岩や旧跡が数多く残されている。行場めぐり(奇岩めぐり)順路(全長800m、約30分)としては、薬師石、笠置石、文殊石、弥勒石、金剛界石、千手窟、胎蔵界石、虚空蔵磨崖仏がある。 胎内くぐりは、岩をくぐり抜けることで滝で身を清める代わりにした。山中に滝がなく、修験者が山に入る前に通り抜けた。江戸時代、1854年の安政の地震で天井岩が落下している。その後、現在の切石の天井が載せられ代わりにしている。 続いて、太鼓石、ゆるぎ石(展望所)がある。 ゆるぎ石は、鎌倉時代、1331年の元弘の乱で、笠置山に幕府の奇襲攻撃があった。このため、石が武器用に山頂近くのこの地に運ばれという。石の重心が中央にあり、人の力で動くという。ただ、現代、1995年の阪神淡路大震災後は、石が移動したためか動きにくくなったという。 平等石(東の覗き、展望所)、蟻の戸渡りは、岩と岩の間の狭路を抜ける。二の丸跡、貝吹石(西の覗き、展望所)がある。 貝吹岩は、鎌倉時代、1331年の元弘の乱で、兵の士気を高めるために、岩上よりほら貝が吹かれた。また、修験者も岩上でほら貝を吹いたという。この場所は西に視界が開けており、眺望がきく。谷間に木津川の流れが見える。 宝蔵坊跡(もみじ公園)は、鎌倉時代、1331年の元弘の乱の際に、夜襲で最初に焼かれた処という。宝物・資料が焼失した。 行在所跡は、後醍醐天皇が「さして行く笠置の山をいでしより天が下には隠家もなし」と詠んだという。その後、鎌倉幕府軍に捕縛され、隠岐に流された。 ◆碑 行在所跡に、後醍醐天皇の歌碑石板「うかりける 身を秋風にさそわれて 思わぬ山の紅葉をぞ見る」(『増鑑』)が立つ。 「笠やん追悼碑」がある。1990年代に笠置寺に住み、参詣者の案内をしていた野良猫「笠やん」の追悼碑になる。 ◆自然 笠置山は、1997年の京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「笠置山」として選定された。 桜(4月上旬)、ヤマブキ、ミヤマツツジなどが花開く。 ◆墓 解脱上人の五輪塔が谷を隔てた東の山林内に立つ。鎌倉時代作で、八角の石積壇上に立つ。高さ1.7m。 ◆体験修行 一日修行が体験できる。仏教講話、坐禅、読経、観法、写経、昼食、入峰(にゅうぶ)修行などがある。「胎内くぐり」では、平等岩の裂け目を抜ける。「西ののぞき」では、磨崖仏の上から身を乗り出して崖下を覗く。(料理、修行衣、天然温泉入浴券付)。不定期開催。 ◆相場の峰 木津川に架かる笠置橋の北、切山集落東方の尾根上に、「相場の峰」(200m)と呼ばれる山がある。かつて旗振り通信のための旗振山の一つだった。 江戸時代中期-大正期(1912-1926)初期に、大坂堂島の米相場を、昼は旗、夜は松明による火振り(火の旗)で相互に伝達し、投機的な空米取引を行っていた。堂島、奈良、伊賀上野間には、大阪側より天照山、高安山、笠置山地の国見山(680m)、上笠間の相場取山、高旗山などがあった。この地の相場の峰は中継点であり、国見山との連絡に用いられていたとみられている。 ◆笠置橋 木津川に笠置橋が架かる。 川は東大寺造営の際の用材運搬の筏が利用していた。「木津」という地名は建築材、材木の集積する港を意味している。 現在の橋は、現代、1959年に架橋された。画家・和田三造の提案によりトラス外面に緑色、内面に赤色の配色になっている。橋長220m、主要部200mの三径間ゲル式鋼トラス、主支間長74.6m。 ◆年間行事 笠置もみじまつり(11月)、除夜の鐘(鐘が撞ける。ご祈祷米、お札授与。)(12月31日)。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *笠置山にサクラは多くありません。山麓の木津川河畔、周辺の支流には多くのサクラが植樹されています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『笠置山と笠置山』、『笠置山の景勝と史跡』、『京都府の地名』、『京の石造美術めぐり』、『京都古社寺辞典』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『学叢 第28号』、『図説中世城郭事典 二』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『旧版 古寺巡礼京都 29 法界寺』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都の地名検証』、『古代地名を歩くⅡ』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京の橋ものがたり』、『相楽歴史散歩』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『週刊 京都を歩く33 南山城』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

収蔵庫、経筒 弥勒磨崖仏宝前より出土したものという。そのほか数多くの遺物が出ている。 |

収蔵庫、奈良時代の第45代・聖武天皇宸翰集字 般若経版木 |

般若台六角堂跡 |

般若台六角堂跡、礎石 |

般若台六角堂跡 |

中興の祖、解脱上人の墓がある山へ向かう案内板。 |

解脱上人の住居跡 |

解脱上人の住居跡 |

【参照】境内の南にある尾根道は、柳生、大和国、河内国に抜けることができる。参道は柳生へ向かう峠に続いている。 |

【参照】柳生の里へ向かう峠付近 |

【参照】一の木戸跡 |

【参照】一の木戸跡、鎌倉時代、1331年、元弘の乱の戦の様子。掲示板より。 |

【参照】麓のサクラ |

|

【参照】木津川、右は笠置山、また山の東に布目川、西に白砂川が流れて笠置山は三方を河川に囲まれた要害の地になっていた。 |

【参照】笠置山のサクラ |

【参照】笠置山山麓の木津川河畔のサクラ |

【参照】笠置山山麓の木津川周辺はクライミング、ボルダリングの練習場になっている。左右の大岩はボルダリング用。 |

【参照】木津川に架かる笠置橋 |

【参照】笠置橋 |

|

|

| |

|