|

|

|

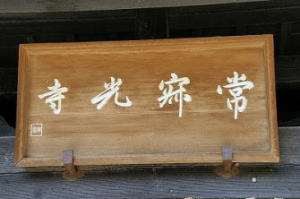

| 常寂光寺 (京都市右京区) Jojakuko-ji Temple |

|

| 常寂光寺 | 常寂光寺 |

|

|

山門     仁王門       カンアオイ  「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」貞信   本堂  ハナグルマ  庫裏  多宝塔    開山堂  妙見堂  歌遷(仙)祠  鐘楼  展示場と枝垂れ桜  時雨亭跡  シャクナゲ  ボタン  タケノコ  小倉百人一首旧跡地  女の碑「女ひとり生きここに平和を希う」     境内からの市街地の遠景、比叡山、東山が望める。  孟宗竹の竹林  滝 |

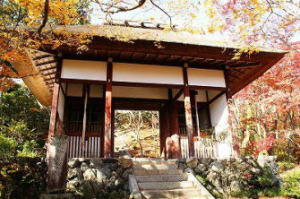

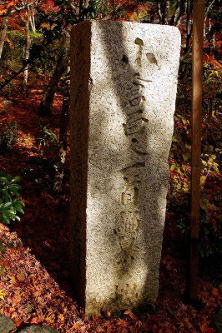

小倉山(293m)東麓に位置する常寂光寺(じょうじゃくこう-じ)は、「軒端(のきば)寺」とも呼ばれた。「花の寺」として知られている。境内を囲む「塀のない寺」ともいわれる。山号を小倉山という。 日蓮宗、本尊は十界大曼荼羅、釈迦如来とも。 妙見堂の妙見尊は、洛陽十二支妙見めぐりの第10番、酉(とり、西)、「酉の妙見宮」「小倉山の妙見宮」とも呼ばれている。水商売関係の信仰を集めている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1596年/1596年頃/1595年、日禛(日禎、にっしん)の隠棲地として角倉了以の岳父・栄可より、小倉山の土地の寄進を受ける。日禛は、藤原定家の山荘跡に草庵を結び、退隠後、寺に改めたという。(寺伝)。小早川秀秋、瑞竜院日秀尼(豊臣秀吉の姉)の外護を得た。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、2世・日韶(にっしょう)が小早川氏の助力により、伏見城の客殿を移し本堂とする。(寺伝) 江戸時代、1604年/寛永年間(1624-1644)、日禛が天龍寺の弘源寺を譲り受け、退隠所、隠棲地として開創したともいう。当初は「常寂寺」「軒端(のきば)寺」ともいった。天台四土にいう「常寂光土(最高のもの、仏の悟りである真理そのものが具現している世界、寂光土、寂光浄土)」により、「常寂光寺」の寺号がつけられたという。開山時に、創建以前より祀られていた小祠を山上へ移転し、歌遷祠(謌遷祠)とする。 1615年、日蓮宗の寺院になったともいう。 1616年、大本山本圀寺の客殿南門を移し、仁王門とする。安置された仁王像を遷して安置する。 1620年、日奥の実家、辻藤兵衛尉直信の寄進により多宝塔を建立する。釈迦如来、多宝如来を安置した。 寛永年間(1624-1644)、寺基を整備する。 1641年/1642年、鐘楼を建立する。 1715年、一道院日法が入山する。 1715年/1712年、第112代・霊元天皇より多宝塔に「並尊閣」の勅額を贈られる。本堂に伏見常照院宮の「御祈祷処」の扁額を贈られる。 享和年間(1801-1803)、22世・日報の時、境内に妙見菩薩が遷された。 1868年、禁門の変の際に、天龍寺より裏山に敗走した長州兵は、当寺に隠れたという。幕軍・薩摩軍は32世・日仁を追求し、山門脇の歓喜天堂に火を放った。本堂も焼こうとしたため、日仁は縊死(絞首)してこれを逃れたという。 幕末まで、古松庵、春照庵の二院があった。 近代、1890年、歌遷祠を改築する。扁額は富岡鉄斎による。 1892年、大本山本圀寺の永代金襴二等格寺院になる。 1928年、妙見堂拝殿が建立される。 現代、1952年、長尾憲彰が寺を引き継ぐ。 1964年、一般拝観が始まる。 1973年、戦時供出で失われていた梵鐘が復元される。 1974年、妙見堂の本殿と拝殿の大改築が行われた。 1979年、独身婦人連盟の会員が中心になり「女の碑」を建立する。 1990年、女の碑の会の納骨堂「志縁廟」を建立する。 1994年、歌遷祠を改築する。祠内に藤原定家、家隆室町時代の坐像を安置した。 2004年、本立寺院首・野口泰信僧正と政子夫人により開山堂、日法上人墓を建立する。堂内に江戸時代作の日禛像を安置する。 2006年、妙見堂の屋根瓦の葺き替え、格天井の修復がされた。 ◆究竟院日禛 室町時代後期-江戸時代前期の僧・究竟院日禛(くっきょういん-にっしん、1561-1617)。日禎。父・京都の権大納言・広橋国光。幼くして本圀寺15世・日栖(にっせい)の門に入寺する。18歳で同寺16世になる。宗学、歌道の造詣深く、瑞竜院日秀(豊臣秀吉実姉)、その夫・三好吉房、歌人・木下長嘯子、その実弟の大名・小早川秀秋、武将・大名・加藤清正、武将・小出秀政、京都の町衆など多くの帰依者を出した。1595年、豊臣秀吉による方広寺大仏殿建立に伴う千僧供養会の際に、「不受不施」の宗制により応じなかった。法華宗の中では、妙覚寺・日奥とこれに賛同した日禛だけだった。1596年、本圀寺を出て常寂光寺の地に隠棲したという。1600年、徳川家康に大坂城に呼び出される。出仕の当否について討議させられ、出仕を約束した。56歳。 歌を好み藤原定家ゆかりのこの地で亡くなった。墓は常寂光寺(右京区)にある。 ◆日韶 安土・桃山時代-江戸時代の僧・日韶(にっしょう、?-? )。詳細不明。通明院日韶。父・大納言・日野輝資(1555-1623)の息男。常寂光寺2世。慶長年間(1596-1615)、小早川氏の助力により、伏見城の客殿を移し、常寂光寺の本堂とした。 ◆一道院日法 江戸時代前期-中期の僧・一道院日法(1659-1719/1720)。身延山久遠寺31世、立本寺第22世・一圓院日脱の法嗣。鴨川での千日の荒行を厳修し人々の信仰を集めた。1712年、堀川・本蔵寺で霊元上皇(第112代)の病気平癒祈祷の霊験により、大験者・上人号を授けられる。以後、寺は勅願所一道院と称された。1715年、常寂光寺に入山、14世。当山で亡くなったという。60歳/61歳。 一道院は1945年、太平洋戦争中の堀川の建物強制疎開により取り壊された。本尊、什宝は本立寺(日禛開山、開基・小笠原秀政生母延壽院)に遷された。 ◆長尾憲彰 近代-現代の僧・長尾憲彰(ながお-けんしょう、1926-2012)。京都の生まれ。父は42世・日憲。父、兄を相次いで喪い、1952年、京都大学心理学科卒業後、常寂光寺住職になった。その傍ら、大阪市大学、大阪児童相談所、花園大学、龍谷大学などで教鞭をとる。1975年より、「美しい嵯峨野をまもる会」を立ち上げた。85歳。 ◆仏像 ◈ 本堂に本尊「法華題目」、「釈迦多宝仏」を安置している。 ◈ 仁王門安置の「仁王像」は、歌人・木下長嘯子(1569-1649)が若狭守時代に、長源寺の仁王像を本圀寺に遷した。身の丈七尺(2.12m)、鎌倉時代の仏師・運慶(?-1224)の作と伝えられる。像は目と足腰の病にご利益があるとされ、草鞋を奉納して病気平癒を祈願する。 ◆寺号 ◈ 当初は「常寂寺」「軒端(のきば)寺」ともいった。軒端とは、藤原定家(1162-1241)の「忍ばれむ物ともなしに小倉山軒端の松ぞなれてひさしき」に因んでいるという。 ◈ 「常寂光寺」の寺号とは、寺域が小倉山の中腹を占め、天台四土にいう「常寂光土(最高のもの、仏の悟りである真理そのものが具現している世界、寂光土、寂光浄土)」により名付けられたという。 ◆角倉家・牛窓 小倉山一帯は、保津川の開削を行った角倉了以(1554-1614)、その一族の所有地だった。安土・桃山時代、1596年、日禛の隠棲地として角倉了以の岳父・栄可より土地の寄進を受ける。 江戸時代、1606年、了以の保津川の開削の際に、日禛も関わる。日禛は、備前伊部・妙国寺で千部経読誦会を修した際に、末寺・牛窓の法蔵寺の檀徒に舟夫が多いことを知る。了以の大堰川開発にあたり、牛窓から18人の舟夫を呼び寄せた。その時、大檀那の瀬戸内水軍旗頭・来住(きす)一族、豪商・来住法悦が協力したという。法悦は熱心な日蓮宗信者だった。来住配下の船大工、船頭衆が京都に召集された。彼らは了以に従い舟夫となる。この時、備前の吉井川などで使われていた平底舟が、後の高瀬舟の原型になったといわれる。また、舟夫は丹波保津村・山本村、世木村人などに操船の術を教えた。 舟夫らは、毎年開河期の8月-翌年4月まで京都に滞在し、当初は当寺を止宿所とした。後に角倉家の計らいで、天龍寺小字大雄寺の荒地を開き小屋を建て、牛窓より集団で移住する。その地は小屋町といい、後に角倉町と改称したという。今も常寂光寺の檀家には、牛窓出身者が多いという。 ◆小笠原家 日禛は、江戸時代前期、1615年の大坂夏の陣で戦死した小笠原秀政、忠脩父子、その後亡くなった、忠真の位牌を裏山に葬ったという。 秀政、忠脩は、二条河原で荼毘に付され、松本城に送られた。忠真は、後に亡くなり同じく葬られ、3人の霊は小笠原家先祖三翁本廟に祀られた。以後、近代以前まで、小笠原藩より30石の扶持米が降りていた。 武士・小笠原秀政(1569-1615)は小笠原貞慶の嫡男になる。人質先の徳川家を去り、羽柴秀吉に付し信濃守を称した。安土・桃山時代、1589年、家督を継いで信濃松本城主になる。徳川家康孫女(松平信康娘・登久姫)を娶る。小田原征伐後、下総古河城主、1601年、信濃飯田城主、江戸時代前期、1608年、再び松本城主。1615年、大坂夏の陣で戦死した。 武士・小笠原忠脩(ただなか、1594-1615)は秀政の長男になる。信濃松本城主。江戸時代前期、1614年の大坂冬の陣で出陣した。1615年の夏の陣では留守役に従わず天王寺の戦いで負傷、自刃した。 江戸時代前期の大名・笠原忠真(ただざね、1596-1667)は、秀政の次男になる。小笠原下総国に生まれた。豊前国小倉藩藩主。大学頭、右近将監、侍従。遺領の信濃国松本を継ぐ。播磨国明石、豊前国小倉と加増移封、江戸時代前期、1662年に長崎警備の指揮を命じられた。1665年、黄檗宗即非如一を開祖に福聚寺を建立、菩提寺とした。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊「釈迦如来」を安置している。 ◈開山堂に、「日禛上人坐像」を安置する。 ◈塔婆(多宝塔)に「釈迦」、「多宝」の二仏を安置する。 ◈妙見堂のご神体は「妙見菩薩神像」になる。能勢妙見を分祀した。北極星、北斗を象徴した菩薩であり、妙見尊星王、北辰妙見菩薩などといわれる。「小倉の妙見さん」と親しまれている。 日禛開眼の「鬼子母神」、「十羅刹女」、「大黒天像」が安置されている。 ◈「仁王門」には、運慶作という「仁王像」(丈7尺)がある。若狭小浜の長源寺から遷された。 ◈歌僊祠(かせんし)には、鎌倉時代初期の公家・歌人・「藤原定家の木像」、公家・歌人・「藤原家隆の木像」、「徳川家康の木像」を安置している。 ◆建築 山門、総門、仁王門、本堂、開山堂、多宝塔、鐘楼、妙見堂などが建つ。 ◈「山門」は、江戸時代後期に改修されている。太い角材を格子に組んで造られた。江戸時代中期には、袖に土塀をめぐらした薬医門があったという。 ◈「仁王門」は、南北朝時代、貞和年間(1345-1350)の建立という。かつて本圀寺客殿の南門であり、江戸時代、1616年に移転された。境内建築物の中で最も古い。朱塗り、茅葺。仁王像(丈7尺)がある。茅葺。 ◈「本堂」は、安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1614)に、その頃建立された伏見城客殿の一部を2世・通明院日韶(にっしょう、日野大納言輝資の子)により移転、修造したものという。これには、小早川秀秋(1582-1602)が協力した。かつて本瓦葺、二層屋根だった。1932年の改修により平瓦葺になる。 ◈「塔婆(多宝塔)」(重文)は、桃山時代建築になる。江戸時代前期、1620年、京都町衆の辻藤兵衛尉直信の寄進による。棟梁は藤原岡田仁助宗直による。亀腹上に建ち、四方に縁高欄を廻らす。初層は二重繁垂木、斗拱は出組、柱は上下層とも円柱。斗拱、柱などは唐様、斗拱間の中備など和様になっている。軒回り出組斗拱に蟇股、軒桁下に蛇腹形の支輪、木鼻の装飾細部に優れる。下層中央に桟唐戸、左右に連子窓、擬宝珠勾欄付き縁を廻らす。 内部は、後寄りに来迎柱、来迎壁、前に須弥壇が設けられている。折上小組格天井、内陣と外陣の間はさらに折上げている。須弥壇は唐様の高欄、壇は和様の形式と折衷になる。内部に釈迦、多宝二仏を安置し、「並尊閣(へいそんかく)」とも呼ばれている。小督局の遺品などが安置されている。前面には、第112代・霊元天皇の勅額を掲げる。内部は非公開。総高12m。方三間、重層、宝形造、檜皮葺。 ◈「妙見堂」は、能勢妙見を分祀した。江戸時代、享和年間(1801-1803)、現在地に移された。妙見尊星王、北辰妙見菩薩などといわれる。 ◈「歌僊祠(かせんし)」は、近代、1890年、富岡鉄斎により、定家650年祭に命名された。かつて、現在の仁王門北にあり、寺の建立の際に山上に移転したという。現在の建物は、1994年に改築された。扁額は富岡鉄斎による。 ◈「開山堂」は、2004年、明石本立寺院首・野口泰信僧正と政子夫人により開山堂を建立する。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1642年に4世・光照院日選の建立による。寛永年間(1624-1644)ともいう。梵鐘は太平洋戦争中の金属供出により失われていた。1973年に青木一郎博士の音響設計により、古律黄鐘調の新鐘として鋳造された。毎日、正午と夕方5時に撞かれている。 ◆時雨亭 藤原定家の小倉山荘・「時雨亭(しぐれてい)」は、小倉山山麓にあったという。定家はここで詞華集「小倉百人一首」を編纂した。時雨亭の場所は確定されていない。当寺の仁王門北、またニ尊院、厭離庵の三か所にあったともいう。当寺の仁王門北から二尊院南付近に確定されたともいう。能「定家」中では、庵は「時雨の亭(ちん)」と呼ばれた。 寺によると、時雨亭跡は常寂光寺の仁王門北から二尊院の南にあり、境内には室町時代以来、定家の神像を祀る小祠(定家社)があったという。常寂光寺創建の際に、日禛が祠よりも上に寺の庫裏を建てるのは畏れ多いとして、現在地、山手の仁王門西に移されたという。(『山州名跡志』) 近代、明治期(1868-1912)、ここには小さな祠があった。1890年に祠は改築され、歌遷祠と呼ばれる。正面には富岡鉄斎筆による扁額が掛けられていた。南隣の時雨亭跡には、江戸時代中期以前の建立とみられる庵が戦前まで建っていた。その後、台風により倒壊したという。現在は、跡地に石碑のみが立つ。石碑の北にある古井戸からは、定家の念持仏とされる鎌倉時代の仏像も見つかったという。 歌に通じていた日禛は、定家ゆかりの地に寺を建立し、軒端(のきば)寺と名付けた。定家の「忍ぶれむ物ともなしに小倉山 軒端の松ぞなれてひさしき」(『拾遺愚草』)に因んでいる。また、歌仙堂が庫裏より下にあるのは畏れ多いとして山上に移している。 ◆妙見堂 本堂南に建つ妙見堂には、能勢妙見の分体という妙見菩薩が安置されている。安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1610)、保津川洪水の際に上流から流れ着いた神像を祀ったという。菩薩は角倉町の檀家の一船頭が拾い揚げ、集会所に安置していた。享和年間(1801-1803)、22世・日報の時に常寂光寺境内に遷された。 以後、御所の西に当たることから、京都十二支の酉の妙見菩薩として、昭和期(1925-1989)初期まで関西一円よりの参拝者で賑わった。 26世・日選の時に妙見堂を建立する。前机は、歌舞伎役者の寄進による。「妙見」が「麗妙なる容姿」とされ、役者や花街の信仰を集めた。江戸時代、文政年間(1818-1829)-弘化年間(1844-1847)に隆盛期を迎える。近代以降、1928年に妙見堂拝殿が建立される。1974年に本殿と拝殿の大改築、2006年には屋根瓦の葺き替え、格天井の修復がされた。 ◆文化財 平安時代の小督が第80代・高倉天皇より賜ったという「車琴」がある。 ◆庭園 本坊庭園がある。 ◆女の碑 女の碑「女ひとり生きここに平和を希う」が立つ。 第二次世界大戦に、200万人という若者が犠牲になった。若者たちと結ばれるはずの多くの女性が、戦後に独身のまま生きざるをえなかった。その数は50万人ともいう。碑は、戦争を二度と繰り返さないという願いにより、独身婦人連盟の会員が中心になり、1979年に建立された。1990年に共同納骨堂の「志縁廟(しえんびょう)」が建立された。 「血の縁」ではなく「志の縁」のもとに、共に眠るという意味で名づけられたという。1100人の位牌が納められている。2001年、会は解散した。 ◆歌碑 百人一首「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」の歌碑が立つ。(貞信公(藤原忠平、26番)、『拾遺集』雑集・1128年)。 安土・桃山時代-江戸時代の小早川秀秋の実兄・長嘯子(ちょうしょうし、1569-1649)の歌碑がある。武将・大名、歌人であり、北政所の兄・木下家定の嫡男になる。 江戸時代前期、1689年12月下旬、芭蕉は落柿舎の去来を訪ねている。24日、去来とともに近くの常寂光寺に行き、茶筅売りの鉢敲きに出遭う。この時、旧暦の11月13日の空也の命日から大晦日にかけ、念仏和讃を唱えて空也ゆかりの墓所などを巡る信者の一行があった。芭蕉は「長嘯の 塚もめぐるか 鉢叩き」と詠んだ。 ◆碑 門前に角倉家一族で江戸時代の和算家・吉田光由(1598-1673)の『塵劫記』刊行350年記念として、1977年に立てられた顕彰碑がある。 境内に角倉資料館もある。 ◆映画 現代劇映画「美しさと哀しみと」(監督・篠田正浩、1965年、松竹)の撮影が行われた。 時代劇映画「時雨記」(監督・澤井信一郎、1998年、セントラル・アーツなど)では、紅葉の頃、偶然に再会した重役の壬生孝之助(渡哲也)と未亡人・堀川多江(吉永小百合)は時雨亭跡のある寺を訪れる。 ◆墓 小笠原秀政、その子・忠脩、忠真。 日禛、国学者・秋山光彪(あきやま みつたけ、福堂、1775-1832)、長嘯子の墓がある。俳人・高桑義正の墓がある。 2004年、本立寺院首・野口泰信僧正と政子夫人により日法上人墓が建立された。 ◆花暦 境内にはヤマザクラ、シダレザクラがある。約200本のイロハモミジ、ヤマモミジがあり、秋には紅葉(11月中下旬)、散紅葉の名所として知られている。 山草園には、100種余りの野草が植えられている。3月上旬に盆梅展、5月上旬に牡丹展、7月下旬に花蓮展などが催されている。 2月(ウメ、ツバキ、マンサク、ロウバイ)、3月(サンシュユ、ミツバツツジ、アセビ、ボケ、バイモ)、4月(サクラ、アセビ、シャクナゲ、ドウダンツツジ、ヤマブキ、ユキヤナギ、ガマズミ、ジュンラン)、5月(サツキ、キンシバイ、ウノハナ、ヒメシャガ、ミヤコアオイ)、6月(アジサイ、アマチャ、ヤマボウシ、ナナカマド、ツユクサ)、7月(ニッコウキスゲ、レンゲショウマ、ソバナ、ツリガネニンジン)、8月(イワタバコ、キキョウ、花蓮展)、9月(ハギ、フジバカマ、ミカエリソウ、ギボウシ)、10月(リンドウ、ミズヒキソウ、キブネギクホトトギス)、11月(サガギク、コウヤボウキ、カエデ)、12月(ツワブキ、ナンテン、マンリョウ)。 ◆年間行事 星祭(2月3日)、大文字送り火望拝(8月16日)、除夜の鐘(23:45より鐘撞ができる。)(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『常寂光寺』、『京の古都から 8 常寂光寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、当寺ウェブサイト、『京都古社寺辞典』、『常寂光寺の四季』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『洛西探訪』、『京都府の歴史散歩 上』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、『京都歩きの愉しみ』、『女たちの京都』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『週刊 京都を歩く 35 嵯峨野』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|