|

|

||

| ニ尊院 (京都市右京区) Nison-in Temple |

||

| ニ尊院 | ニ尊院 | |

|

|

|

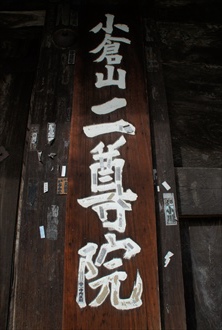

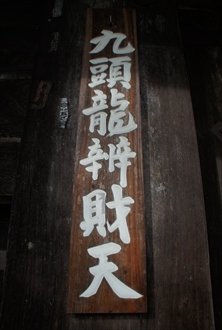

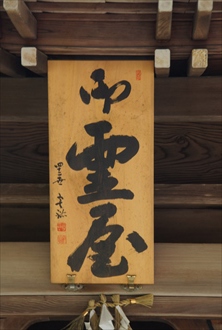

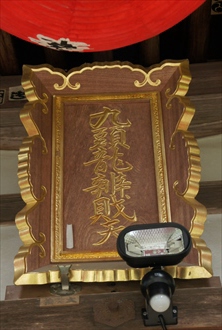

総門(京都市文化財)          紅葉の馬場(100m)、サクラ   紅葉 紅葉 「西行法師庵の跡」の石標、「我が物と秋の梢を思ふかな小倉の里に家居せしより」西行  高浜虚子句碑「散紅葉こゝも掃きゐる二尊院」、京都トトギス會  黒門  黒門 黒門  唐門   唐門   勅使門(唐門)  勅使門(唐門)  竜神遊行の庭  二尊院垣  本堂(京都市有形文化財)  本堂、扁額は室町時代の第105代・後奈良天皇筆による。   本堂  本堂、鷹司家寄進  本堂裏の六道六地蔵の庭    位牌堂  位牌堂、扁額「御霊屋」  弁財天堂  弁財天堂  鐘楼  鐘楼、梵鐘(しあわせの鐘)  旧梵鐘   角倉了以翁像  「藤原定家卿七百年祭記念」の碑   湛空上人廟(法然上人御廟)  湛空上人廟  湛空上人廟、「空行状記」 湛空上人廟、「空行状記」 時雨亭跡、藤原定家、百人一首選定の遺蹟  時雨亭跡 時雨亭跡 時雨亭跡  時雨亭跡よりの東の景観  八社宮(京都市指定文化財)

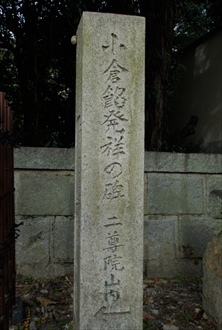

三帝陵、鎌倉時代後期作。  十三重塔の鎌倉時代、第88代・後嵯峨天皇(1220-1272)、第52代・嵯峨天皇(786-842)とも。  五重塔(重美)、鎌倉時代の第83代・土御門天皇(1196-1231)  宝篋印塔(重美)は鎌倉時代の第90代・亀山天皇(1249-1305)、また室町時代、第105代・後奈良天皇(1497-1557)の墓という。  鷹司家墓  角倉了以の墓  角倉家の墓  右より、室町時代の公家、三條西実隆(さんじょうにし さねたか、1455-1537)、その子・内大臣、右大臣の三條西公條(1487-1563)、実隆の孫・戦国時代の公家・歌人・古典学者の三條西実枝(1511-1579)の墳墓。  伊藤東涯(1670-1736)の墓、江戸時代中期の儒学者、儒学者・伊藤仁斎の長男。  伊藤仁斎(1627-1705)の墓、江戸時代の儒学者・思想家、京都生まれ。  江戸時代前期の和算家・吉田光由の墓。  平安時代中期の公卿・藤原斉信(967-1035)の墓。  二條家蔵跡  嵯峨家の墓  映画俳優・阪東妻三郎の墓  「小倉餡発祥之地」の石碑  四條流包丁塚  扇塚  小倉山   境内から見える五山送り火の鳥居形 |

嵯峨野の小倉山の東麓に二尊院 (にそん-いん)はある。5万坪(16万5000㎡)の境内を有している。 「嵯峨三名跡」(ほかに大覚寺、天龍寺)のひとつ。皇室、公家とのゆかりが深い。近代以前は、「御黒戸四箇院」と呼ばれ、宮中の仏事を司る寺院四寺(ほかに廬山寺、般舟三昧院、遣迎院)の一つになっていた。 正しくは二尊教院華台(けだい/かだい)寺、阿耨(あどう)菩提寺ともいう。山号は小倉山という。 天台宗山門派(延暦寺)。本尊は釈迦如来、阿弥陀如来の二如来を安置する。本尊の発遺(はっけん)の二尊より二尊院の号となった。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第17番札所。御朱印(3種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 平安時代、承和年間(834-848)/841年、第52代・嵯峨天皇の勅願により、円仁が開山した華台寺(かだいじ)という寺があったという。二尊教院華台寺と称したともいう。また、同年間、嵯峨天皇により同地に、本尊が阿弥陀如来の華台寺と、本尊が釈迦・弥陀の二尊教院(にそんきょういん)の2寺を建立したともいう。 鎌倉時代初期、法然(1133-1212)が九条兼実の協力により中興する。(『雍州府志』) 約30年後、法然の弟子・湛空(?-1179)によりに再興されたともいう。(『嵯峨記』)。湛空は、第83代・土御門天皇、第88代・後嵯峨天皇にも戒を授けたという。二条家、鷹司家、三条家の菩提寺になる。 天台宗の僧・叡空(?-1179)の時、第89代・後深草天皇、第90代・亀山天皇、第91代・後宇多天皇、第92代・伏見天皇の帰依を受けて隆盛を極めた。天台、真言、律、浄土宗4宗の兼学になった。 1227年、嘉禄の法難では、比叡山衆徒により法然御廟破却から逃れた法然の遺骸は、門弟により当院に運び込まれ隠された。湛空は雁塔を建て、法然の分骨を納めたという。後に、専修念仏の中心地になる。 南北朝時代(1333-1392)、焼失する。足利義教(1394-1441)が再興した。 1233年、法然の遺骨は、湛空により粟生・光明寺より嵯峨・二尊院に遷されたともいう。(『法然上人絵伝』) 1339年、足利尊氏の天龍寺建立に伴い、亀山殿内仏院・浄金剛院が山内に移された。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。その後、荒廃する。第104代・後柏原天皇(1464-1526)、第105・後奈良天皇(1497-1557)が受戒する。 永正年間(1504-1521)、僧・広明恵教が三条西実隆父子の協力により再興した。 1518年、諸国勧進が許される。(二尊院文書「室町幕府奉行人奉書」) 1521年、16世・恵教の時、本堂、唐門が再建された。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、豊臣、徳川の寄進が続く。 江戸時代、徳川幕府より、寺領320石を寄進される。 1613年、総門が角倉了以により寄進された。 近代、1868年以前、天皇の名代として勅使参詣が行われ、御所でのすべての仏事を司っていた。そのため、公家との交流も深まる。 1868年以降、天台宗山門派(延暦寺)に属している。三条実美(1837-1891)が本堂、庫裏を修理する。 現代、1988年、唐門が再建された。 ◆叡空 平安時代後期の天台宗の僧・叡空(えいくう、?-1179?)。男性。号は慈眼房。父・太政大臣・藤原伊通(これみち)ともいう。良忍から円頓戒(天台宗での大乗菩薩の戒法)を受け、授戒の師になる。密教、浄土教を学び、比叡山西塔黒谷に住した。1150年、法然が入門し、『往生要集』を講じて浄土教を授け、円頓戒の奥義も授けた。後に、法然の弟子になる。晩年、法然に本尊、聖教、房舎を譲った。大乗戒律、密教についても比叡山随一の学僧とされ、大乗戒律では黒谷流の祖とされる。著『円頓戒法秘蔵大綱集』。 法然の浄土教成立に影響を与えた。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事、1147年、皇円の下で出家受戒。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場となる。1186年/1189年、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪となる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著す。80歳。 法然は、善導に傾倒し、一時、二尊院(右京区)に移り住み、寺を再興した。 ◆西行 平安時代後期-鎌倉時代前期の真言宗の僧・西行(さいぎょう、1118-1190)。男性。佐藤義清(のりきよ、憲清、則清、範清)、別号は大宝房、大本房、大法房、法名は円位。秀郷流武家藤原氏の出自。父・検非違使・左衛門尉佐藤康清、母・監物(けんもつ)源清経の娘。16歳頃、徳大寺家に仕え、1135年、兵衛尉(左兵衛府の第三等官)に任ぜられる。1137年、鳥羽院(第74代)の下北面(げほくめん)の武士になる。1140年、妻子を捨てて出家し、円位、後に西行とも称した。鞍馬山、1141年、東山の双林寺、長楽寺などに草庵を結んだ。1144年頃/1147年、奥羽、1149年頃、高野山に庵を結ぶ。1156年、鳥羽法皇の葬送に参り、保元の乱に敗れ仁和寺に籠った崇徳上皇に参じた。1168年/1167年/仁安年間(1166-1169)、讃岐の崇徳院の墓陵参拝、弘法大師の遺跡巡礼を目的とし、中四国を巡る。1172年、平清盛主催の千僧供養に参加した。その後、高野山で聖生活に入り上人になる。1177年、高野山の蓮華乗院の移築に関わる。治承年間(1177-1181)、伊勢国二見浦に移る。神祇信仰を深め、内宮祠官荒木田氏と交わった。1186年、俊乗房重源に委嘱され、東大寺再建のため平泉での砂金勧進を奥州藤原氏に行う。この2度目の奥州、伊勢国の漂泊で多くの歌を詠む。途中、鎌倉で源頼朝に初対面する。1189年、河内国・弘川寺(大阪府河南町)に庵を結ぶ。弘川寺で亡くなる。73歳。墓は弘川寺にある。 和歌に秀でた。平清盛、平忠盛、平時忠、待賢門院、崇徳院、徳大寺実能らと交わる。大原三寂(寂念、寂然[藤原為業])、寂超)、藤原俊成、待賢門院堀河、上西門院兵衛と親しくした。家集に『山家集』、勅撰集の『千載集』、『新古今和歌集』には94首が入集。恋歌が多く鳥羽上皇皇后との禁断の恋に破れたともいう。桜を愛で多くの歌を残した。故実に通じ、武芸、蹴鞠も秀でた。 二尊院(右京区)に庵を結んだという。その跡に碑が立つ。 ◆湛空 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土宗の僧・湛空(たんくう、1176-1253)。男性。号は正信房。公家・徳大寺実能の孫。比叡山の実全に師事した。法然に帰依し、1207年、流罪にも従った。1212年、法然の死後、死を慕い二尊院で教えを広め、門下は嵯峨門徒とよばれた。第83代・土御門天皇、第88代・後嵯峨天皇の戒師になる。78歳。 ◆藤原 定家 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・歌人・藤原 定家(ふじわら-の-ていか/さだいえ、1162-1241)。男性。初名は光季、季光、京極黄門、法名は明静。父・歌人・藤原俊成、母・藤原親忠の娘の次男。。1178年頃より歌人となる。1180年、内昇殿が認められる。1183年、父が後白河上皇の命により編纂した『千載和歌集』を手伝う。1185年、殿上での闘乱事件により除籍された。1186年、摂政・九条兼実に仕えた。良経、慈円の知遇を受けた。後鳥羽上皇(第82代)に見出される。1201年より和歌所の寄人に選ばれ、『新古今和歌集』の編纂に加わる。1202年、中将、1211年、公卿、1220年、内裏二首御会での作が後鳥羽院の逆鱗に触れ閉門を命じられた。1232年、権中納言に昇る。第86代・後堀河天皇の勅により『新勅撰和歌集』を編じた。19歳よりの漢文日記『明月記』(1180-1235)を著す。邸宅は京内に数か所あり、晩年は一条京極に移る。嵯峨に山荘を営み百人一首を編んだ。 後世、歌道の師とされる。墨蹟は「定家風」と呼ばれた。79歳。墓は相国寺・普広院(上京区)にある。 ◆藤原 斉信 平安時代中期-後期の公卿・漢詩人・藤原 斉信(ふじわら-の-ただのぶ/なりのぶ、967-1035)。男性。父・太政大臣・藤原為光、母・藤原敦敏の娘の次男。蔵人頭、従兄・道長の娘・中宮彰子の中宮大夫。981年、叙爵、994年、従四位上左近衛中将で蔵人頭になる。990年、美作守、996年、参議になった。1001年、兄の誠信を越えて権中納言になり、誠信を憤死させたという。1020年、大納言に進む。正二位。 道長の信篤く、外孫・敦成親王(第68代・後一条天皇)下の四納言の一人。道長の娘・彰子、威子の中宮大夫、敦成親王の東宮大夫を務めた。和歌、漢詩、管絃などにも通じた。清少納言とも交流した。『後拾遺和歌集』に入集。69歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。 薬物の輸入に尽力した。土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。61歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆角倉 素庵 室町時代後期-江戸時代前期の豪商・文化人・角倉 素庵(すみのくら-そあん、1571-1632)。男性。名は光昌、玄之(はるゆき)、字は子元、通称は与一、別号に貞順・三素庵。父・角倉了以、母・吉田栄可の娘の長男。父の朱印船貿易、河川開発事業を継承した。1588年、藤原惺窩より儒学を学ぶ。後に林羅山を知り、二人を引き合わせる。本阿弥光悦より書を習う。後に「寛永の三筆」の一人とされた。1599年、『史記』の刊行以降、1601年頃まで、光悦の協力を得て嵯峨本を刊行する。1603年から、父・了以の安南国東京(インドシナ半島)との朱印船貿易に関わり、日本国回易大使司を称し、角倉船を海外派遣した。父の大堰川、富士川、天竜川の開削、鴨川水道、高瀬川の運河工事を補佐した。1606年-1609年、甲斐、伊豆鉱山の巡視、1614年-1615年、大坂の陣で船便による物資運搬に貢献した。1615年、幕府より高瀬船、淀川過書船支配を命じられ、山城の代官職に就く。1627年、隠棲した。61歳。 歌、茶の湯、書は角倉流(嵯峨流)を創始した。近世の能書家の五人の一人。 墓は化野念仏寺(右京区)、二尊院(右京区)にもある。 ◆吉田 光由 安土・桃山時代-江戸時代前期の和算家・吉田 光由(よしだ-みつよし、1598-1672/ 1673)。男性。幼名は与七、通称は七兵衛、号久庵。京都の生まれ。角倉氏の一族であり、角倉了以は光由の外祖父にあたる。初め和算家・算盤の始祖・毛利重能に数学を学ぶ。角倉素庵から中国・明の算術書『算法統宗』を学ぶ。1627年、『塵劫記(じんこうき)』を著し、掛算割算の「九九(くく)」を庶民に初めて紹介した。算盤、比例算、検地算、ねずみ算、百五減算も解説し人気を博した。仕官はせず、熊本藩主・細川忠利に招かれた。1641年、忠利の没後、京都に戻る。晩年、失明し、素庵の子・玄通に養われる。門人に横川玄悦がいる。著『古暦便覧』など。75歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆阪東 妻三郎 近現代の歌舞伎俳優・映画俳優・阪東 妻三郎(ばんどう-つまさぶろう、1901-1953)。男性。阪妻(ばんつま)。東京府の生まれ。1916年、尋常小学校高等科卒業後、11代目・片岡仁左衛門の内弟子、1918年、沢村宗五郎、吾妻市之丞らの一座を経て、歌舞伎座に戻り、1920年、松竹キネマ、国活に戻るなどして、1921年、阪東妻三郎大一座旗揚げ、1922年、一座解散。1923年、マキノ・プロダクションに入り、「鮮血の手型 前・後篇」で主演する。1925年、阪東妻三郎プロダクションを太秦に設立、代表作「雄呂血」が大ヒットとなる。1926年、阪妻プロの太秦撮影所落成、アメリカ合衆国のユニバーサル社と配給提携。1930年、阪妻プロ撮影所を解散。1931年、松竹と絶縁し、撮影所を荒谷千葉県谷津海岸に移す。新興キネマと配給提携し、アメリカ合衆国のパラマウント社のために、大日本自由映画プロダクションを設立、「落陽餓ゆ」を制作した。1935年、阪妻プロは新興キネマと合流、1936年、プロは解散し、1937年、日活に移る。1942年、日活再編成により大映に合流、「維新の曲」は大ヒットとなる。1943年、「無法松の一生」、1944年、日華合作映画「狼火は上海に揚る」を製作。 1948年、「王将」などに出演した。1949年、松竹京都に移籍した。近代的ニヒリズムを演じきった。51歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆仏像・御影 本堂に本尊は、向かって右に「釈迦如来立像」(79/78.8㎝)(重文)、左に「阿弥陀如来立像」(79/78.8㎝)(重文)の二尊が安置されている。鎌倉時代作になる。現世と来世の安寧を得られるとされ、唐の僧・善導の思想といわれる。仏師は春日仏師(奈良の仏師総称)、快慶ともいう。 ◈釈迦如来立像は、「発遣(ほっけん/はつけん)の釈迦」といい、右手を上げる施無畏印、左手は下げた与願印を結ぶ。人が誕生し、人生の旅路に出る際に送り出すことを意味する。 ◈阿弥陀如来立像は、「来迎の弥陀」といわれ、ほかに例を見ない左手を上げる九品相の印相、来迎印を示す。人が寿命を全うした際に出迎えることをいう。二体は、ほぼ左右対称だが、印相、衣文の襞、二飛天舞う光背などに違いがある。いずれも木造、寄木造、漆箔、金泥塗、截金、玉眼。 ◈本堂に安置の黒衣の法然肖像は、「足曳きの御影」(重文)といわれている。配流前の法然を描き、最も古い肖像画になる。鎌倉時代前期、1207年の法然流罪(承元の法難)の際に、九条兼実(1149-1207)が別れを惜しみ、宅磨派絵仏師・宅磨(宅間)法眼(宅磨法眼良賀)に描かせたものという。伝承がある。法然は、描かれることを嫌った。そのため法眼は、法然の湯上り姿を簾中よりひそかに描いた。このため、足が投げ出された姿だったという。だが、法然が持念すると絵の足が曳き、端坐(正座)になり、「法然上人足曳きの御影」といわれた。 ◆黒戸四ヵ院 近代以前まで、「御黒戸四箇院(黒戸四ヵ院)」と呼ばれる4寺院があった。宮中の仏事を司り、仏殿を守った。4寺院は廬山寺(上京区)、二尊院(右京区)、般舟三昧院(上京区)、遣迎院(北区)で、南北朝時代-近代以前まで続いた。住職晋山の際には参内し、紫の衣を贈られるのを慣例とした。 御内仏殿に黒戸を用いていたために「黒戸」、「黒戸の御内仏」ともいう。京都御所内には「黒戸の間」が残されている。 ◆建築 総門、書院、庫裡、本堂、鎮守社、鐘楼、二条家赫礼堂、弁財天、鷹司家奉礼堂、堪空廟、三帝塔などがある。 ◈「総門」(京都市文化財)は、江戸時代前期、1613年、豪商・角倉了以により、伏見城薬医門の遺構を移築した。室町時代末期の建築という。薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「唐門」は、室町時代後期、1521年に創建され、現代、1988年に再建された。 ◈「本堂」(京都市指定文化財)は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。1510年に三條西実隆により再建された。1521年ともいう。京都御所の紫宸殿を模し、内陣も紫宸殿のお内仏と同じになっている。外陣は「うぐいす張り」になる。南北朝時代以来、御所の仏事を司った。二尊像(釈迦如来、阿弥陀如来)、法然肖像が祀られている。入母屋造、銅板葺。 ◈「湛空廟」(京都市指定文化財)は、室町時代末期に建立された。湛空上人廟、法然上人御廟とも呼ばれた。 ◈「鐘楼」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に建立された。 旧梵鐘が置かれている。吊られている梵鐘(しあわせの鐘)は、現代、1994年に再鋳造された。 ◆茶室 本堂南の茶室「御園(みその)亭」は、江戸時代、第108代・後水尾天皇の第5皇女・賀子(がし)内親王の「御化粧の間」を二条家に移築した。その後、江戸時代前期、1697年に境内に再移築した。違棚天袋に狩野永徳筆の腰張りがある。1間の床の間、1間の違棚。 ◆庭園 本堂前庭は、「竜神遊行の庭」と呼ばれている。かつて、当院の正信の説法により、竜女が昇天したことから名づけられたという。 「二尊院垣」という円形の低い垣があり、蛇腹を表すという。内側に白砂、苔、植栽がある。 ◆鎮守社 ◈「弁財天堂」がある。かつて境内の東にあった池に住みいていた鬼女がおり、夜な夜な境内を歩いていたという。その鬼女が祀られている。 ◈「八社宮」(京都市指定文化財)は、表鬼門封じのために、室町時代末期に建立された。右より松尾神社、愛宕神社、石清水神社、伊勢皇大神宮、熱田神宮、日吉神社、八坂神社、北野神社が祀られている。 ◆文化財 ◈室町時代の絹本著色「逍遙院実隆像」(重文)、室町時代の絹本著色「称名院公条像」(重文)、南宋時代の絹本著色「浄土五祖像十王像」(重文)、元時代の絹本著色「釈迦三尊像」(重文)、鎌倉時代の「法然上人七ヶ条制法附蒔絵箱」(重文)、いずれも京都国立博物館保管。平安時代の「法門名義巻第一」(重文)は奈良国立博物館保管。「二尊院縁起」2巻などがある。 ◈長思恭筆の「釈迦如来、文殊・普賢菩薩」3幅、巨勢金岡筆「十王図」10幅、土佐行広画「二十五菩薩像」、「三条西実隆・西公条・西実枝像」3幅。 ◈室町時代の第104代・後柏原天皇宸筆の「法華経方便品」、室町時代・戦国時代の第105代天皇・後奈良天皇宸筆「地龍脱苦蓮華名号」「六時名号」、室町時代の第106代・正親町天皇宸筆「十七世本源和尚像賛」、安土・桃山時代-江戸時代の第108代・後水尾天皇「六字名号」。 ◈室町時代、再興の際の、本堂に掛る後奈良天皇勅額「二尊院」は本堂、唐門の再建時に贈られた。後柏原天皇の唐門勅額「小倉山」がある。 ◈「七箇条制誡」(重文)原本がある。鎌倉時代前期、1204年、比叡山の僧徒による専修念仏の停止を迫る蜂起に際し、法然は門弟の自粛自戒を求める「七箇条制誡」を草した。沙門源空(法然)、信空、証空、源智、住蓮房、遵西(安楽房)、僧綽空(そうしゃっくう、親鸞)などの門弟190人の署名を添え延暦寺に送った。だが、興福寺の奏状により念仏停止の断が下された。 ◈湛空廟に鎌倉時代中期、1253年作の「空行状記」が刻まれた碑がある。「空行」とは、「湛空」を意味した。かつて「源空(法然)」とも解釈された。大宋国慶元府の石匠・梁成覚の作による。漢文により湛空の経歴行状を刻んでいる。基壇に複弁反花座、側面に格狭間、反花座蓮弁。1.37m、花崗岩製。 ◈「旧梵鐘」には、江戸時代前期、「慶長九年(1604年)九月吉日 大工天命 大川忠右衛門」の銘がある。 ◆二尊院垣 白砂に竹垣の「二尊院垣」が組まれている。曲線を描く低い垣で、蛇腹をかたどったという。縦と横の竹に斜めに1本入る。 ◆小倉山・時雨亭 境内西には小倉山がある。小倉の語源は「小暗」の意という。藤原定家(1162-1241)が、百人一首を撰んだ山荘「時雨亭(しぐれてい)」は、この小倉山の山腹にあったとされる。その場所についてはほかに常寂光寺、厭離庵、二条墓付近も挙げられる。能「定家」中では「時雨の亭(ちん)」と称された。 現在、境内には、「時雨亭跡」が残されている。定家は、鎌倉時代初期の公家・歌人で書家、政治家としても知られた。当院には定家の江戸時代作の御影が安置されている。冷泉家では、定家の遠忌を当院で営んできた。 本堂前庭に「軒場の松」がある。定家は「志のばれむものともなしに小倉山 軒場の松になれてひさしき」と詠んだ。 ◆三帝塔 境内墓地西北隅に三帝塔が立つ。三天皇が分骨されている。 ◈「宝篋印塔」(重美)は、鎌倉時代の第90代・亀山天皇(1249-1305)、また当院では室町時代、第105代・後奈良天皇(1497-1557)の墓という。基礎に格狭間、塔身月輪に金剛界四仏の梵字、笠石下に2段、上に6段、隅飾突起輪郭付、三弧。2.6m。 ◈「五重塔」(重美)は、鎌倉時代の第83代・土御門天皇(1196-1231)の墓という。基礎に格狭間、塔身に四方仏、舟光背。この後山の石塔が陵所にされたこともあった。現在は、金原陵(長岡京市)とされている。 ◈「十三重塔」は、当院では鎌倉時代、第88代・後嵯峨天皇(1220-1272)、また、第52代・嵯峨天皇(786-842)ともいう。笠石が失われ、現在は十重塔になり、相輪もない。 ◆墓 墓地は1万㎡を有している。 ◈法然廟がある。湛空により中興された際に、法然の遺骨は分骨され、雁塔に納められたという。湛空廟とも呼ばれ、鎌倉時代中期、1253年作の「空行状記」が刻まれた碑がある。「空行」とは、「湛空」を意味し、「源空(法然)」ではないともいう。 ◈公家との関係も深い。二条家、三条家、香川家、四条家、香道創始の三条西家、鷹司(たかつかさ)家などの菩提寺になっている。 鷹司家は鎌倉時代中頃よりの公家、五摂家の一つ。鷹司和子(1929-1989)の菩提寺、今上陛下と常陸宮正仁親王の姉で、鷹司平通との結婚で話題になった。 ◈第107代・後陽成天皇皇女・貞子内親王墓(二条康通正室墓)(五輪塔)、第108代・後水尾天皇皇女賀子内親王墓(二条光平正室墓)(宝篋印塔)、第112代・霊元天皇皇女栄子内親王墓(二条綱平正室墓)(宝篋印塔)、伏見宮家第19代・邦家親王王女恒子女王墓(二条斉敬正室墓)(角石)、久邇多嘉王王女・恭仁子女王墓(二条弼基正室墓)(二条家)(五輪塔)・第30代当主・二条基敬建碑(墓誌)・第29代神徳院殿室(勲二等宝冠章慈徳院恭仁子淑霊)、閑院宮家初代・直仁親王王子・鷹司輔平墓(長方柱)、第124代・昭和天皇第3皇女・和子内親王(鷹司平通正室墓、鷹司家之墓)(長方柱、墓誌)。 ◈急進的攘夷派の公卿・政治家・三条実美(1837-1891)の墓がある。 ◈豪商・角倉了以(1554-1614)、医師・吉田宗恂(1558-1610)、角倉素庵、角倉家一族の和算家・吉田光由の墓がある。 ◈儒者・伊藤仁斎(1627-1705)の墓に、門人・北村可昌撰の碑文が立つ。その子・伊藤東涯(1670-1736)、その母・里村の墓がある。仁斎の高弟・医師・香川修庵(1683-1755)、その養子・南洋(1714-1777)、典医・福井需(榕亭)(1753-1844)夫妻、典医・福井晋(1782-1849)夫妻、福井憲夫妻、大聖寺宮侍医・白井惟徳などの墓がある。 ◈日本画家・富田渓仙(1879-1936)、俳優・坂東妻三郎の墓がある。 ◆塚・碑 ◈「扇塚」は、山内流始祖、2代、吉村流開祖、2代、3代を供養する。吉村流47世・吉村雄輝などの寄進による。 ◈「四條流包丁塚」がある。 ◈「小倉餡発祥之地」の石碑は、現代、2002年に嵐山保勝会・京菓子の業界団体などによる「小倉餡顕彰世話人会」により立てられた。 平安時代初期(9世紀)に、空海(774-835)は中国から小豆の種子を持ち帰ったという。小倉山の麓で菓子職人・和泉和三郎が栽培し始めた。その後、小豆を砂糖とともに煮詰めて餡を作り、朝廷に献上したのが小倉餡の始まりという。 近年、亀岡市で小豆の原種が発見された。小倉の地に里帰りさせて栽培・収穫し、その記念として碑が建立され、毎年春に式典も開催している。 ◆桜楓 総門から続く参道は、紅葉(11月下旬-12月初旬)の名所として知られ、「紅葉の馬場」と呼ばれている。200本の楓がある。なお、春には桜が咲き「桜の馬場」とも呼ばれる。 小倉山も古くより紅葉の名所として知られていた。「小倉山 峯のもみじ 葉心あらば 今一度の 御幸またなん」、平安中期の貴族、藤原忠平(880-949)、百人一首にある。 ◆花暦 サクラ、モクレン、ハナミズキ、アジサイ、ハンゲショウ、サルスベリなどが咲く。 ◆映画 時代劇映画「薄桜記(はくおうき)」(監督・森一生、1959年、大映)の撮影が行われた。復讐劇であり丹下典膳(市川雷蔵)は妻とともに墓参りする。紅葉の馬場、墓が登場する。 現代劇映画「炎上」(監督・市川崑、1958年、大映京都)では、総門が「驟閣寺」の門として使われた。 ◆アニメ ◈アニメーション『ハイスクールD×D』(原作・石踏一榮、監督・柳沢テツヤ(第1期-第3期)・末田宜史(第4期)、制作・ ティー・エヌ・ケー(第1期-第3期)、パッショーネ(第4期) 、第1期2012年1月-3月、第2期2013年7月-9月、第3期2015年4月- 6月、第4期2018年4月-7月、第1期全12話 ・ OAD2話、第2期全12話・OAD1話、第3期全12話・OAD1話、第4期全13話)の舞台になった。 ◆年間行事 小豆奉納(3月27日)、除夜の鐘(23:45より鐘が撞ける。甘酒接待がある。)(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 1 二尊院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『平安京散策』、『京都古社寺辞典』、『京都の仏像 入門』、『日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『洛西探訪』、『洛西歴史探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都府の歴史 上』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』『京都・美のこころ』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都はじまり物語』、『京の寺 不思議見聞録』、『龍馬&新選組 京都幕末案内 』、 『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 京都を歩く 35 嵯峨野2』、ウェブサイト「陵墓 陵印 掲示板」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||