|

|

|

| 厭離庵 (京都市右京区) Enri-an Temple |

|

| 厭離庵 | 厭離庵 |

|

|

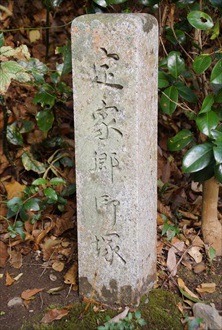

本堂  本堂、扁額  本堂  本堂  本堂   時雨亭   時雨亭  時雨亭  時雨亭   時雨亭  時雨亭  時雨亭  時雨亭  時雨亭  時雨亭  時雨亭                           定家卿御塚  定家卿御塚           柳の井(柳の水) |

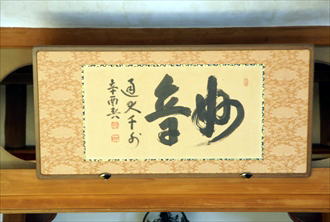

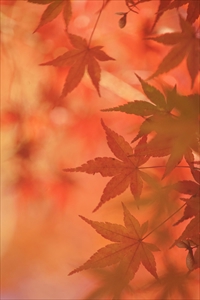

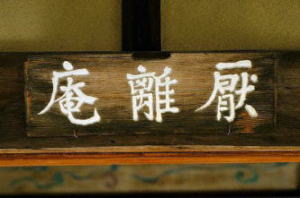

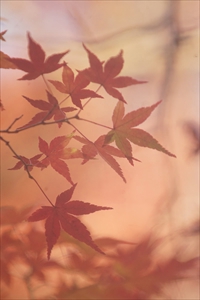

嵯峨野小倉山麓に厭離庵(えんり-あん/おんり-あん)はある。この地は、鎌倉時代の歌人・藤原定家の山荘「小倉山山荘」が営まれた地であるという。山号は如意山という。 臨済宗天龍寺派、本尊は如意輪観世音像。 御朱印(予約時、特別公開時)が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代-鎌倉時代(年代不詳)、この地には、公家・歌人・藤原定家(ふじわらの-さだいえ、1162-1241)の小倉山荘があったともいう。定家は、ここで『小倉百人一首』を撰したともいう。 鎌倉時代、1234年頃、宇都宮頼綱(蓮生)は、定家山荘の敷地の一部を譲り受けた。頼綱は山荘「中院山荘」を営んだという。 その後、女婿・藤原為家(1198-1275)に贈与したという。 その後、荒廃する。 室町時代、1426年、現在の厭離庵付近に、天台系真言宗の白雲寺の中院が描かれている。 (『山城国嵯峨諸寺応永釣命絵図』) 江戸時代中期、安永年間(1772-1781)、冷泉家が修復した。第112代・霊元法皇により、「厭離庵」の庵号を贈られる。開山は霊源慧桃(れいげん-えとう)による。当初は、真言宗大覚寺派に属した。 1772年より、臨済宗天龍寺派になる。 その後、庵は再び荒廃した。 近代、明治期(1867-1912)、山岡鉄舟の娘・素心尼が住職になり再興される。以後、尼寺になる。 1910年、実業家・大村彦太郎により、仏堂と庫裡が建立された。 現代、1950年、ジェーン台風により本堂が倒壊する。 2006年より、男僧が入山している。 ◆藤原 定家 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・歌人・古典学者・藤原 定家(ふじわら-の-ていか/さだいえ、1162-1241)。男性。初名は光季、季光、京極黄門、京極中納言、法名は明静(みょうじょう) 。父・歌人・藤原俊成、母・藤原親忠の娘(美福門院加賀)の次男。1178年頃、賀茂別雷社の歌合に出詠した。1180年/1179年、内昇殿が認められる。この頃、漢文日記『明月記』を記し始めた。1181年、親しく仕えていた第80代・高倉天皇が亡くなる。1183年、父が後白河上皇(第77代)の命により編纂した『千載和歌集』を手伝う。1185年、殿上での闘乱事件により除籍される。父のとりなしにより、1186年、摂政・九条兼実に仕えた。1200年、百首歌を企画し、後鳥羽上皇(第82代)に見出される。1201年より、和歌所の寄人に選ばれ、『新古今和歌集』の編纂に加わる。1202年、中将、1211年、公卿になる。1220年、内裏二首御会での作が、後鳥羽院の逆鱗に触れ閉門を命じられた。1232年、権中納言に昇る。第86代・後堀河天皇の勅により『新勅撰和歌集』を単独で編じた。1233年、病を得て出家する。晩年、古典研究に没頭する。日記『明月記』(1180-1235)、和歌自選集『拾遺愚草』、歌論『近代秀歌』、『源氏物語奥入』 、物語『松浦宮物語 』など多数。80歳。 正二位権中納言。鎌倉時代初期の歌壇の中心になる。最上の歌体とされる「有心(うしん)体」を提唱し、新古今調を大成した。九条良経、慈円、女房大輔、徳大寺家、西行などと交流した。源実朝から和歌の指導を求められた。後世、歌道の師とされる。墨蹟は「定家風」と呼ばれた。邸宅は京内に数カ所あり、晩年は一条京極に移る。嵯峨に山荘を営み「小倉百人一首」を編んだ。 墓は相国寺・普広院(上京区)にある。 定家はこの地で、御家人・歌人の宇都宮頼綱(蓮生、1172-1259)(為家の岳父)の依頼により、襖を飾るための和歌を色紙に書いたといわれ、それが、『小倉百人一首』のもとになったという。 ◆藤原 為家 鎌倉時代前期-中期の公家・歌人・藤原 為家(ふじわら-の-ためいえ、1198-1275)。男性。別称は中院禅師、民部卿入道、法名は融覚。父・藤原定家、母・内大臣・西園寺実宗(さねむね)の娘の長男。妻は宇都宮頼綱の娘。1205年、元服し伯父・西園寺公経の猶子になる。当初、蹴鞠に執心し父を嘆かせた。蹴鞠により後鳥羽院(第82代)、順徳院(第84代)の寵を受ける。建保年間(1213-1219)、歌作に努め「為家卿千首」を詠じた。1221年、後鳥羽上皇による討幕である承久の乱で、順徳天皇の佐渡配流の供奉者に応じなかったという。乱後、1223年、「為家卿千首」を詠じる。後嵯峨院(第88代)歌壇の中心になる。1226年、参議として公卿に列した。1236年、権中納言、1241年、父の死後に後継者になる。権大納言に昇る。後嵯峨院の撰集下命により、1251年、『続後撰(しょくごせん)和歌集』を単独で撰じた。1252年頃、阿仏尼(安嘉門院四条)と知り合い嵯峨に同棲した。1256年、出家する。1263年、後妻・阿仏尼が為相を産み溺愛した。1265年、『続古今和歌集』を藤原基家ら4人と共撰する。慈円より励まされる。知家蓮性、光俊(真観)らの抵抗にあう。実際には嫡男・為氏に一任したという。勅撰集に入集、家集『為家集』、歌論書『詠歌一体 』など。78歳。 権大納言・民部卿、正二位。 父の歌風を継ぎ、二条派、御子左家(みこひだりけ)を確立し、後嵯峨院歌壇歌人として活躍した。鞠道、絵画にも秀でた。没後、遺領相続の件で御子左家は、子・為氏(ためうじ、1222-1286、二条家の祖)(母は宇都宮頼綱の娘)、為教(ためのり、1227-1279、京極家の祖)(母は宇都宮頼綱の娘)、為相(ためすけ、1263-1328、冷泉家の祖)(母は阿仏尼)により歌道家の3家分立になる。 墓は厭離庵(右京区)にある。 ◆冷泉家 冷泉家は、鎌倉時代以来、和歌の家の一つに数えられた。御子左(みこひだり)家から分かれた三家の一つになる。藤原為家の孫・為相(ためすけ、1263-1328)を祖とする。当初は京極家の勢力内にあり、後に鎌倉を中心に活動した。為相の子・為秀(?-1372)より、京都の歌壇に影響した。 二条、京極、冷泉の三家に分かれた。さらに室町時代中期、上冷泉家と下冷泉家に分かれる。上冷泉家の屋敷は現存している。 ◆霊源 慧桃 江戸時代中期の臨済宗の僧・霊源 慧桃(れいげん-えとう、1721-1785)。詳細不明。男性。丹後(京都府)の生まれ。丹後・全性寺で出家し、白隠慧鶴の印可をうける。全性寺を中興、鎌倉・円覚寺、京都・臨川寺、鹿王院などに住した。白隠風の仏画を遺す。64歳。 ◆素心尼 近代の尼僧・素心尼(?-?)。詳細不明。女性。武士・政治家・思想家の山岡鉄舟(鐵舟)(1836-1888)の娘。 ◆大村 彦太郎 近代の実業家・10代・大村 彦太郎(1869-1927)。詳細不明。男性。父・近江(滋賀県)の小間物・呉服問屋白木屋の9代店主・大村彦太郎の長男。1887年、イギリスに留学した。1895年、帰国し家業を継ぐ。大阪、京都に支店を開く。1918年、貴族院議員。東京銀行、日本織物の役員。茶道に造詣があった。58歳。 ◆仏像・木像 ◈本堂内に本尊「如意輪観世音像」(38㎝)を安置する。上宮太子(聖徳太子)作とされる。定家の念持仏ともいう。江戸時代中期、冷泉家が寺として再興した際に遷されたという。右手は肘を曲げ頬に当て、左手は肘を曲げて天を指し示す。右に軽く小首を傾げ、幼く穏やかな表情を見せる。顔から胴にかけては平安時代後期の作という。ヒノキ材、一本造。 ◈「霊源禅師木像」、「西行法師木像」、「藤原家隆木像」、「紀貫之木像」がある。 ◈藤原定家、子・為家、孫・令泉為相の位牌を安置している。 ◆建築 ◈「本堂」は、現代、1950年にジェーン台風で倒壊した。 現在の本堂は、1953年に数寄屋大工・岡田永斉により建立されている。天井に、仏師・西村公朝(1915-2003)筆による「飛天」の文字がある。 ◈「書院」がある。 ◆時雨亭 茶席「時雨亭」は、定家の「時雨亭」に因み、近代、1923年に復元された。数寄屋大工・岡田永斉による。 四畳桝床の変形であり、桝席に框を入れ、小半間広い。床前、窓側に出書院がある。天井は化粧屋根裏、手前座の上は小丸竹を並べて編む。平屋建て、四帖向切の席、広縁(二畳大の吹き放し、東側に腰壁、正面に手摺、化粧屋根裏)、三帖の水屋付。茅葺。待合がある。 ◆定家の山荘 境内付近に藤原定家の別荘があり、「三月より嵯峨を以て本所とす」(『明月記』、1207年)と記したとされる。この地で、『小倉百人一首』を撰じたという。定家は「むすびおきし秋の嵯峨野のいほりより床は草葉の露にぬれつつ」(『拾遺愚草』)、「露霜の小倉の山に家居して干さでも袖の朽ちぬべきかな」(『続古今』)、「忍ばれんものともなしに小倉山軒端の松ぞ馴れて久しき」(『風雅集』)などと詠んだ。 定家の山荘「小倉山山荘」「時雨亭」については、ほかに常寂光寺の仁王門北、二尊院の山中、二条墓付近、二尊院と愛宕路の三叉路の北付近、両寺の間の低地ともいう。当庵には定家の子・為家(1198-1275)の墓跡とされる一株の柳が伝えられる。『明月記』中の宇都宮頼綱の山荘「嵯峨中院」の跡とされた。近年、定家への献詠法要会「小倉山会」が発足した。 冷泉家では、「時雨亭」の地を当庵の地としている。 ◆庭園 書院南庭は、生垣、その背後の竹林で閉じられている。苔地に直線に向かい途中で途切れた飛石がある。織部燈籠、蹲踞があり、数本の真紅の楓の枝が、庭面全体を覆うように植えられている。 紅葉、落ち紅葉で知られている。左手の中門より廻遊路が付けられている。 時雨亭の露地庭は、苔地に飛石が配されている。 ◆文化財 定家の御影が伝わる。 ◆柳の水 現在も湧水している「柳の水(柳の井、硯の水)」は、定家が和歌を書く際に使い、為家も愛した井水とされている。 ◆文学 谷崎潤一郎『細雪』に、厭離庵を訪れた際に、入口の桜が姉妹の袂に散ったとの描写がある。 ◆墓 定家の墓は、嵯峨小倉山一帯とみなし、当庵裏にある遥拝石から山の方角を拝する。また、定家塚という五輪塔がある。 遥拝石の隣に為家の墓がある。 ◆年間行事 特別公開(11月1日-12月7日)。 *公開は事前予約制。秋に特別公開があります。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の地名検証 3』、『洛西探訪』、『京都大事典』、『洛西歴史探訪』、『平安京散策』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『名庭 5 京都尼寺の庭』、『京の尼寺 こころの旅』『古都の尼寺』、『京都秘蔵の庭』、『平成29年度 春期 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|