|

|

|

| 青蓮院 (京都市東山区) Shoren-in Temple |

|

| 青蓮院 | 青蓮院 |

|

|

「親鸞聖人得度聖地 青蓮院門跡」の石標  御幸門(四脚門)   御幸門を境内から見る。  「史蹟 青蓮院旧仮御所」の石標  大玄関(車寄せ)   長屋門  クスノキ      薬医門  薬医門  薬医門    大玄関北面   療病院址の石標、大玄関の北西隅   枯山水式の庭  寺務所  華頂殿  華頂殿  華頂殿  華頂殿(客殿、白書院)、襖絵は「蓮-青の幻想」     華頂殿、相阿弥の庭     華頂殿、手水鉢   相阿弥の庭、華頂殿南に広がる。   相阿弥の庭、滝口、洗心滝  相阿弥の庭、止め石  相阿弥の庭、龍心池に石の反り橋、跨龍(またぎりゅう)橋が架かる。  相阿弥の庭、池中の中島は巨石が沈めてある。           小御所へ向かう回廊  回廊途中にある「一文字手水鉢」     小御所西面  小御所東面  本堂の北面、右手に熾盛光堂、左に不動堂  本堂(熾盛光堂)  本堂扁額「冨春」  本堂  本堂  宸殿の東面  宸殿南面  宸殿(お得度の間)   宸殿西面  宸殿    宸殿    宸殿、障壁画「浜松図」  大玄関  大玄関、第121代・孝明天皇御常用の板輿  大玄関  宸殿、庭園  宸殿前には左近の桜、右近の橘が植えてある。  左近の桜  左近の桜  左近の桜  右近の橘  右近の橘  霧島の庭  叢頂殿   霧島の庭   霧島の庭    霧島の庭、キリシマツツジ     楓の巨木   神輿型燈籠  茶室「好文亭」  茶室「好文亭」  茶室「好文亭」、露地庭  茶室「好文亭」、露地庭、袈裟型燈籠と蹲踞  茶室「好文亭」、南にある庭   日吉社、十禅師社   日吉社    稲荷社  稲荷社  秋葉社  右より恭仁子女王御胞衣、珖子女王御胞衣、賀彦王御胞衣、發子女王御胞衣、家彦王御胞衣、徳彦王御胞衣。  竹林     オオクス  鐘楼  鐘楼  鐘楼     親鸞聖人童形像  植髪堂(うえがみどう)  「粟田陶隠木米記念碑」、植髪堂と薬医門の間にある。  粟田神社の祭礼(10月)の時、四脚門を通る神輿、もとは、後陽成天皇の女御・中和門院の旧殿から移築されたという。 |

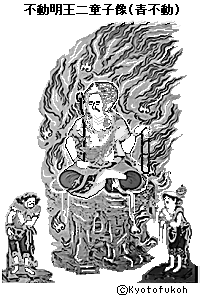

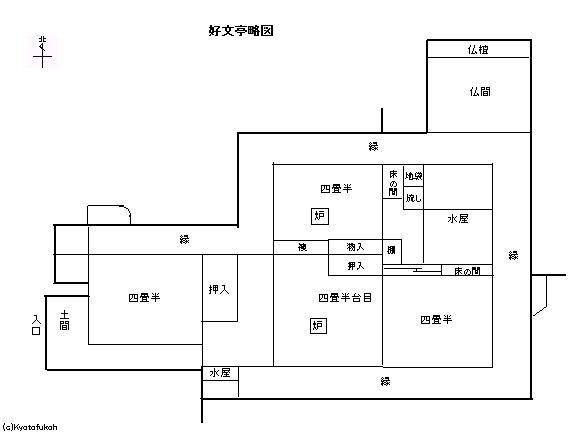

東山の華頂山麓にある青蓮院(しょうれん-いん/しょうれん-にん)は、「粟田御所」、「粟田口御所」、「東山御所」、「青蓮院門跡」、「粟田門跡」、かつて「十楽院(じゅうらく-いん)」とも呼ばれた。山号はない。 「天台三門跡」(ほかに三千院・妙法院/三千院・蓮華王院[三十三間堂])の一つであり、天台座主が選ばれていた。「天台宗京都五箇室門跡」(ほかに妙法院・三千院・曼殊院・毘沙門堂)の一つに数えられた。 天台宗延暦寺派。本尊は熾盛光如来が安置されている。 かつては、神仏霊場会第115番、京都第35番。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一つ星観光地(庭園も一つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、比叡山東塔南谷(現在の大講堂南の崖下付近)にあった天台三千坊の一つ、僧侶の住居の青蓮坊が前身になる。最澄、円仁、安恵、相応、琳豪、勝豪ら高僧が住した。近くに小池の青蓮池(青蓮水)があったため、「青蓮坊」と呼ばれた。(『門葉記』『華頂要略』) 1142年、鳥羽法皇(第74代)が一時滞在する。 1150年、旧10月、1144年とも、青蓮坊は天台座主第12代・行玄(ぎょうげん)に譲られる。鳥羽法皇女御・美福門院の止雨祈願の賞として、その御願により御祈願所(御祈願寺)になった。「東塔南谷之御本坊」とされた。(『華頂要略』)。青蓮坊を「青蓮院」に改め、行玄は初代門主になる。最澄を始祖とした。 1152年、鳥羽法皇皇子・覚快法親王を2世にした。行玄の松ノ坊(三条白川坊)を里坊とし常住した。比叡山山上の青蓮院は「山上御本坊」と称し、門主の山上での勤めの際の住坊になる。 1153年、鳥羽法皇の命により、粟田口に里坊・金剛勝院が建立され、「三条白川房」と呼ばれたともいう。仙洞御所に準じた。 1167年、3世に慈円が就く。慈円は、青蓮院の基礎を築く。 1169年、覚快親王が東塔青蓮院での天台座主・行玄による得度に際して、小白川(里坊・三条白川房、東山区)に新青蓮院が建立されたともいう。院の御所に準じた。(『青蓮院御門跡略伝』) 1176年、宣命を発した。(『門葉記』) 1177年、2世・覚快親王(鳥羽上皇題皇子)が天台座主になり、青蓮院2代門跡になる。以後、門跡寺院になる。比叡山山麓に御所(里坊)が用意され青蓮院と名付けられた。また、比叡山山上の青蓮坊は青蓮院山上御本坊として室町時代まで存在し、門主の山上勤めの際の住坊として使われた。また、比叡山東塔・無動寺、明王院などの葛川領も青蓮院に属した。 1181年、親鸞は9歳で青蓮院・慈円の許で出家得度し、範宴(はんねん)と称した。以来、本願寺門主は青蓮院で得度する。脇門跡として門跡号も許された。 鎌倉時代、1192年、慈円は天台座主に就き、3世・青蓮院門跡になる。寺運隆盛になる。 1194年、旧9月、比叡山山上の本坊の青蓮院が焼失している。(『門葉記』) 1205年、旧4月、慈鎮(後の天台座主・慈円)により、後鳥羽上皇(第82代)の白河(三条白川坊の地)の仙洞御願寺である最勝四天王院建立に伴い、慈鎮は上皇に献じた。鎌倉幕府の呪詛のためだった。(『門葉記』)。三条白川から吉水(大谷)(吉水大弁財天付近、祇園東・十楽院の地)に吉水坊が移される。熾盛光堂、鎮守新宮社が建立される。 1206年、慈円は熾盛光堂で大熾盛光法を修した。この頃、最も栄えたという。 1208年、慈円により大懺法院が建立された。 1212年、慈円により比叡山南谷の勝地房跡に房舎が再建される。「新青蓮院」と名づけられた。(『門葉記』) 1216年、焼失している。(『門葉記』) 1219年、旧1月、第3代将軍・源実朝が暗殺され、後鳥羽上皇の呪詛が成就したことから、最勝四天王院は穢れがあるとして破却された。旧地(三条白川坊)は慈円に返還された。 1220年、焼失した。(『門葉記』)。最勝四天王院は取り壊され、三条白川坊に移ったともいう。 また、1237年、最勝四天王院の西五辻東町(上京区)への移転に伴い、三条白川(現在地)に再び戻され、白川房になる。 1242年、旧12月、十禅師社が焼失した。(『百錬抄』) 1248年、後鳥羽天皇皇子・道覚親王が6世になる。以後、入道入寺の寺になる。 1255年、10世・道玄は、十楽院門跡を兼任した。十楽院の勢力が拡大する。(『門葉記』) 1311年、伏見天皇皇子・尊彦親王は17世・青蓮院門跡・尊円入道親王に就く。 嘉暦年間(1326-1329)、比叡山山頂の青蓮院は転倒している。(『門葉記』) 南北朝時代、1346年、比叡山山頂の青蓮院本坊は焼失後に再建された。旧10月、東山大谷の青蓮院院家・十楽院(花園天皇廟所・十楽院上陵)に移された。(『門葉記』)。白川房、十楽院が青蓮院に合した。 室町時代、1392年、3代将軍・足利義満の子・義教は入室した。 1396年、脇門跡・東南院尊玄が追放された。(『兼宣日記』) 1403年、義教は義円に改め青蓮院門跡に就く。 1429年、6代将軍・足利義教が、花の御所御会所と御会所泉殿を増築し、青蓮院の石を花の御所に運ばせた。 1465年、足利義政は青蓮院を訪れ、花頂山で花見をした。(『花頂要略』) 1468年、旧8月、1467年とも、応仁・文明の乱(1467-1477)の際に、西軍により焼かれている。(『碧山日録』) 1526年、鷲尾隆康は、青蓮院の池中で催された茶会に招かれた。(『二水記』) 安土・桃山時代、1592年、十禅師社が再建された。 1595年、十禅師社が焼失した。 1596年、熾盛光如来が作られ、秘仏になる。 江戸時代、1608年、徳川家康による知恩院拡充に伴い、寺域を接取されている。 1630年、十禅師社が再建された。 1633年、第109代・明正天皇の中和門院の旧殿の門を移築し、御幸門、長屋門とした。 1639年、知恩院造営に伴い、寺地の一部接取に対して加増が行われた。 1648年、3代将軍・徳川家光により加増があった。 1699年、東大谷廟(大谷祖廟)の再興に寺地が削られた。 1759年、植髪堂が建立される。 1772年、好文亭が建てられる。 1788年、旧1月、天明の大火で内裏が焼亡した。後桜町上皇(第117代)は一時、仮御所(仙洞御所)として当院に避難し、粟田御所と呼ばれた。その後、上皇は修学院、女院は白川宮に移る。 1852年、伏見宮邦彦皇子・尊応親王は、門跡になり尊融法親王と改めた。 1854年、旧4月、皇居炎上では、皇女・敏宮、皇女・和宮、第121代・孝明天皇の生母・新待賢門院の仮御所になる。 1867年、王政復古の大号令が発せられ、尊融法親王は謹慎になる。 近代、1868年、第122代・明治天皇の江戸行幸に際して、宸殿に玉座が設けられ小休所になる。神仏分離令後の廃仏毀釈により、粟田神社の本地仏・薬師如来が撤去になり当院に祀られた。上知令により境内は五分の一(9900坪)に減じた。境内に西の金蔵寺が廃寺になる。 1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃される。 1872年、12月、宸殿大玄関付近に、京都府立療病院(粟田口療病院)、医学校が開かれる。当初はドイツ人・ヨンケルが診療、教育に当たる。 1876年、療病院にオランダ人・マンスフェルトが赴任する。 1877年、療病院にドイツ人・ショイベが赴任した。 1880年、京都府立療病院、医学校が閉じられる。阿弥陀堂(植髪堂)が境内に移された。 1882年、陶工・青木木米が、青蓮院宮の命により、この地で陶磁器を焼いた。 1885年、旧門跡は復称を許された。 1893年、9月、大半の伽藍を焼失した。 1909年、庭師・小川治平衛が庭園の手入れ、改修に関わった。 現代、1993年、放火により好文亭が焼失する。 1995年、好文亭が再建される。 2000年、再び粟田神社の神輿は青蓮院の四脚門を通るようになった。 2005年、3カ月間のみ、創建以来初めて本尊・熾盛光如来が開帳される。 2009年、青不動明王二童子像が開帳される。京都文化協会は、国宝「青不動明王二童子像(青不動)」の高精細複製を制作し奉納する。 ◆行玄 平安時代後期の天台宗の僧・行玄(ぎょうげん/こうげん、1097-1155)。男性。父・関白・藤原師実、母・源師房の娘。寛慶により比叡山に上り、理智坊、三昧院検校、無動寺別当、青蓮坊を経て良祐から灌頂を受ける。1138年、12世・天台座主になり、鳥羽上皇(第74代)の帰依を受け大僧正になる。法勝寺、尊勝寺、最勝寺などの別当を兼任した。1150年、住房の比叡山青蓮房を美福門院の御願寺とし、青蓮院と改称し1世に就く。粟田口の里坊・三条白川房を再建し、弟子・覚快法親王に譲った。59歳。 ◆覚快 法親王 平安時代後期の天台宗の僧・覚快 法親王(かくかい-ほうしんのう、1134-1181)。男性。法名は行理、円性。 父・第74代・鳥羽天皇、母・美濃局(石清水八幡宮祀官家・田中勝清の実妹)。13歳で比叡山に上り、行玄大僧正に師事して出家し、顕教・密教を兼学した。1150年、権律師、1151年、行玄により伝法灌頂を受ける。法印に任じられた。1160年、宮中で日蝕の祈祷を行い効験があったという。1170年、無品親王となり、1177年、延暦寺座主に就任し、法性寺座主も兼任した。病いにより、1180年、青蓮院に隠退し、1181年、亡くなる。48歳。 ◆慈円 平安時代後期-鎌倉時代前期の天台宗の僧・慈円(じえん、1155-1225)。男性。慈鎮、吉水僧正、無動寺法印。父・摂政関白・藤原忠通、母・藤原仲光の娘。九条兼実の弟。1165年、11歳で延暦寺の 青蓮院に入り、1167年、覚快法親王の室に入って出家し、道快と称した。1181年、慈円と改名した。1192年、権僧正、天台座主、護持僧になった。1193年、座主を辞し、東山の吉水の祈祷道場大懺法院に住む。1196年、座主の地位を追われ、1201 年、再び座主になり、都合4度座主になった。1203年、大僧正になり、後鳥羽上皇(第82代)の護持僧になった。1221年、承久の乱後、新たに大懺法院を整備した。無動寺検校、四天王寺別当などを務めた。71歳。墓は比叡山東坂本にある。 公武協調した史書・史論書の『愚管抄』を著した。歌人として知られ、『新古今和歌集』、家集『拾玉集』にも多くの歌が収められている。 慈円は天台座主でありながら、当時の新興宗教だった浄土宗開祖・法然、浄土真宗開祖・親鸞に理解を示し、延暦寺の圧力から庇護した。慈円が法然に与えた院内一坊跡に、法然没後、門弟の源智により勢至堂が建立され、知恩院の起こりになる。親鸞は、1181年、9歳の時に、伯父の日野範綱に伴われ青蓮院を訪れ、慈円のもとで得度した。 ◆道玄 鎌倉時代中期-後期の天台宗の僧・道玄(どうげん、1237-1304) 。男性。父・公卿・二条良実(よしざね)。延暦寺の最守(さいしゅ)に学び、灌頂を受けた。1269年、10世・青蓮院門跡になる。天台座主を2度務めた。後宇多天皇(第91代)の護持僧になる。大僧正。准三宮。67歳。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の天台宗の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。見真大師、法名は範宴、綽空、善信。京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷・大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子の一人として連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許した。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)に伴い、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 親鸞が得度した場所は、青蓮院の宸殿「親鸞聖人得度の間」として遺されている。境内の植髪堂(うえがみどう)に祀られている親鸞の童形像には、親鸞が当院で得度した際に、剃り落したという髪が植え付けてある。 没後、院内大谷に墓と影堂が造られ、これが本願寺の始まりになる。近代以前は、本願寺法主は当院で得度する慣わしであり、当院の脇門跡として門跡を号することが許されていた。 ◆尊円 法親王 鎌倉時代後期-南北朝時代の天台宗の僧・尊円 法親王(そんえん-ほうしんのう、1298-1356)。男性。父・第92代・伏見天皇の第6皇子。持統院統。1308年、青連院に入り、1310年、親王宣下を受ける。1311年、法門に入り、尊円と改め17世・青連院門跡に就任した。1314年-1329年、門跡管領を止められる。再び門主になり、1331年、天台座主になる。都合4回の天台座主隣、四天王寺別当を歴任した。著『入木抄』『門葉記』。58歳。 書の青蓮院流(尊円流、粟田派、後の御家流)を創始した。和歌を世尊寺行房、その弟・行尹に学んだ。小野道風・藤原行成などの上代様の書法に、南宋の張即之を加味した。江戸時代には、御家流(おいえりゅう)になり、公文書の書体に用いられる。 ◆義円 室町時代前期の天台宗の僧・義円(ぎえん、1394-1441)。義教(よしのり)。男性。父・室町幕府第3代将軍・足利義満の子1403年、青蓮院に入り、1408年、得度して義円と称した。大僧正、准后の宣下を受ける。1419年、天台座主に就く。1428年、義持の急死により、籤(くじ)により義円が後嗣になる。1428年、還俗して義宣と名乗り、1429年、6代将軍・義教になる。次第に専制の道を進み、最期は大名・赤松満祐により斬殺された。47歳。 ◆相阿弥 室町時代後期の足利将軍家同朋・相阿弥(そうあみ、?-1525)。詳細不明。男性。祖父・能阿弥、父・芸阿弥。父を継ぎ、国工相阿と呼ばれた。書画、書画鑑定、詩文、茶の湯、墨蹟、座敷飾、作庭などにも関わったとされている。 ◆尊鎮 室町時代後期の天台宗の僧・尊鎮入道親王(そんちん-にゅうどう-しんのう、1504-1550)。男性。尊猷(そんゆう)、法号は桂蓮院。父・第104代・後柏原天皇の皇子。1512年、青蓮院に入る。1513年、親王になり出家した。東山知恩院と百万遍知恩寺の本末争いに関わり門跡を一時離れた。後、帰住し天台座主になる。著『愚問賢註聞書』など。47歳。 青蓮寺の復興に尽力した。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫、遠州は通称。近江国(滋賀県)に生まれる。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園(しゅんおく-そうえん)に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いで徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1614年、1615年、大坂冬の陣、夏の陣に関わる。1616年、幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き、以後、26年間にわたった。1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり多くの建築、作庭、茶席の建築・作庭に携わる。1642年、徳川家光の茶道師範となる。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」(近代以降の呼び名)を確立した。建築の構造美、庭園の直線美などが特徴とされる。号は孤篷庵大有。69歳。 墓所は大徳寺・孤篷庵(北区)にある。 ◆尊純 安土・桃山時代-江戸時代前期の天台宗の僧・尊純法親王(そんじゅん-ほうしんのう、1591-1653)。男性。父・応胤(おういん)法親王、母・福正院。1598年、青蓮院門跡、1607年、良恕(りょうじょ)法親王から灌頂を受けた。1612年、親王。後、天台座主。和歌、書に優れた。著『尊純親王御自記』。63歳。 青蓮寺の復興に尽力した。 ◆大森 有斐 江戸時代中期の茶人・大森 有斐(おおもり-ゆうひ、1721-1785)。詳細不明。男性。名は重厚、号は清閑斎。 父・大森杖信(じょうしん)。遠州流の茶の湯を父に学ぶ。茶道・煎茶道流派の玉川遠州流(玉川流)3代。号は清閑斎。64歳。 ◆朝彦 親王 江戸時代後期-近代の久邇宮(くにのみや)初代・朝彦 親王(あさひこ-しんのう、1824-1891)。男性。幼名は富宮、親王宣下、名は成憲、一乗院入室、法諱は尊応。父・伏見宮邦家親王、母・女房・鳥居小路信子。8歳で本能寺に入り、興福寺一乗院門跡、興福寺別当になる。14歳で得度し、興福寺一乗院門跡門主になる。1852年、28歳で青蓮院門跡の第47世門主に就き、法諱を尊融(そんゆう)に改める。青蓮院宮、粟田宮と呼ばれた。第121代・孝明天皇の護持僧になり、攘夷派の親王として「今大塔宮」といわれた。1858年、日米修好通商条約に反対し、将軍に一橋(徳川)慶喜を推した。将軍継嗣問題で慶喜擁立に動き、1858-1859年、安政の大獄で天台座主剥奪、青蓮院退隠になり相國寺塔頭・桂芳軒で永蟄居処分になる。還俗し、粟田宮・中川宮などと称した。その後、赦免される。国事御用係に就く。幕末、親幕派公武合体派として、西郷隆盛、清水寺成就院・月照と親交があった。1863年、八・一八政変の中心になる。長州藩、尊王攘夷派公卿を京都より追放した。賀陽宮に宮号を改める。長州征伐は失敗し、1866年、将軍家茂、1867年、孝明天皇を失う。小御所会議では、長州派、尊攘派公卿らが復権し、親王は広島藩へ移された。1868年、維新後に復権し、久邇宮家を創設した。伊勢神宮の祭主を務める。1882年、伊勢に神宮皇學院(後の皇學院大学)を創設した。68歳。 墓は泉涌寺内(東山区)にある。 ◆ユンケル 近代のドイツ人医師・ユンケル/ヨンケル(Junker von Langegg, Ferdinand Adalbert [Edelbert] 、1828-1901?) 。男性。日本名は永克、萬郎愛格、伊傑児。オーストリアのウィーンの生まれ。1854年、ウィーン大卒、イギリスのサンマリタン病院に勤務した。産科学会会員になる。1866年/1867年、小型携帯のユンカー麻酔器を発明する。1870年-1871年、普仏戦争に参加し、ザールブリュッケンの騎兵隊軍医長を勤めた。1872年、来日し、木屋町療病院(木屋町二条下ル)で診療する。その後、青蓮院内の京都府療病院(粟田口療病院、京都府立医科大学の前身)で診療にあたる。西洋式病院であり、麻酔学、解剖学、外科学、内科学、精神医学も講義した。在任中6体の剖検を行う。1876年、更迭され帰国した。後にイギリスに移り、帰化した。日本の民俗・歴史を記した著『瑞穂草』、茶の歴史を記した著『扶桑茶話』(1884) がある。 京都府に高額で雇われた。土手町に庭園付の家をもち人力車で通勤していた。 ◆木村 英輝 現代の絵師・木村 英輝(きむら-ひでき、1942-)。男性。大阪府泉大津市の生まれ。1961年、京都市立美術大学図案科に入学し、卒業後、1966年、同大講師を務める。1967年 、山形不可止らと広告企画会社 "RR (Representative Result)"を設立した。日本のロック黎明期に、オルガナイザーとして数々のイベントをプロデュースした。1987年、世界歴史都市博覧会、1994年、建都1200年記念広場をプロデュースした。2001年、還暦より絵師になり、壁画制作は国内外200カ所を超える。 「ロックな壁画絵師」と称されている。作品集に『生きる儘』『無我夢中』など。 ◆仏像・仏画・木像 ◈本堂・熾盛光堂に、種子(しゅじ)曼荼羅の本尊の絹本著色「熾盛光如来(しじょうこう-にょらい)」(200.1㎝×143㎝の掛け軸)が安置されている。本尊として安置するのは日本には類例がない。熾盛光如来は、大日如来の仏頂尊であり、大日如来の頭の中にあり、仏の智慧と光を発する。仏を意味する梵字(種字)「ボロン」を中心にして、その外に八葉蓮弁(金色の一時金輪仏頂、観自在、金剛手、毘倶胝、赤色の仏眼仏母、不思議童子、文殊、救護慧の各菩薩)、さらにその外に八月輪、四隅に四明王(金剛夜叉、降三世、軍荼利、大威徳)が描かれている。背景は青色の顔料・群青で彩色され、虚空(宇宙)を表すという。豊臣秀吉により寄進され、安土・桃山時代、1571年(1596年とも)、絵師・狩野左京(1581-1658、佐久間修理)筆による。 熾盛光如来は国家繁栄、皇室安寧、天変地異沈静を祈念する。裏堂の不動堂に青不動明王(現在は不動明王童子像複製)を安置し、個の幸福健康を祈る。二つの仏は一体になり、世界すべてを守護している。 「種子曼荼羅」(掛け軸)。右脇壇に「不動明王坐像」、「二童子像」、左に「兜跋毘沙門天立像」を安置する。御前立は糸魚川産の翡翠原石の宝珠になる。 ◈本尊・熾盛光如来の裏の本堂(不動堂)に「青不動明王」(絹本著色「不動明王二童子像」)(国宝)が祀られている。 「日本三不動画」(ほかに三井寺の黄不動、高野山明王院の赤不動)の一つに数えられる。比叡山の安然が説いた不動十九観想相中、台密系不動二童子像形式の典型であり、彩色では最古例といわれている。肉身は青黒く彩色されていることから、「青不動」と呼ばれている。平安時代中期(11世紀?)、円心作とされる。巨勢弘高、延円ともいう。4枚の絹布で繋ぐ。この時代の不動明王画像としては最高傑作といわれている。縦203.2㎝、横148.5㎝。 不動明王は、熾盛光如来の化身とされ、大日如来の使者であり、人々の救済のために盤石に座し、揺るぎない不動心と憤怒の姿をしている。五色(青不動、黄不動、赤不動、目白不動、目黒不動)ある不動明王の中でも、青不動は最高位、中心にある。この肉身の青い色は調伏力を表す。当初は朝廷に祀られ、天台高僧により国家安泰、皇室の安寧を祈願されてきたものが、平安時代末期に当院に贈られた。 不動明王は背後が紅蓮の火炎光背に包まれている。炎と本身は一体化し、火光になる。炎には、迦楼羅(かるら)という7羽の神鳥の姿がある。不動明王の髪は金泥により巻き毛、頭上に髻(もとどり)の七莎髻(しちしゃけい)、右に弁髪を垂らしている。右目は地を、左目は天を睨む天地眼になる。口に見える牙も上下に互い違いに生える。右手の突き立てた三鈷剣には、具利伽羅(くりから)龍が巻きつく。降魔(ごうま)剣は、魔を退散させ、煩悩を断ち切る。龍は、不動明王の変化身の龍王という。掲げた左手の羂索(けんさく)という縄により、悪を練りあげ、煩悩を断ち切れない人々に仏徳を気づかせ救いあげる。 火炎の迦楼羅(かるら)という鳥は、三毒、1.貪、貪欲(とんよく)。2.瞋(しん)、瞋恚(しんに)という怒りの心。癡(痴・ち)、3.愚癡という無知を喰らう意味がある。御前立は青不動尊の写しになる。 ◈本尊右の脇侍「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」は合掌し、左の「制多迦童子(せいたかどうじ)」は棒を構える様が描かれている。二童子は、中尊の変身後の姿であるという。描かれた特徴は、平安時代、9世紀の天台宗の僧・安然(あんねん、841?-915?)の著した『不動明王の十九観』に基づくという。 ◈右脇壇に「薬師如来坐像」、「日光・月光菩薩立像」、「十二神将」、左脇壇厨子内に「歓喜天像」が安置されている。歓喜天像は、象玉人身の男女双身の秘仏であり、「聖天さん」と呼ばれている。 ◈熾盛光堂に、「兜跋毘沙門天立像」(重文)(121.5㎝)を安置する。鎌倉時代(南北朝時代とも)作という。平安京の羅城門楼上(現在は東寺に安置)にあった像を模刻している。木造彩色、漆箔。 ◈植髪堂には、「童形像」が安置されている。親鸞得度の際に、真髪を植えたという。 ◆建築 ◈「御幸門(四脚門)」は、江戸時代前期、1633年に第107代・後陽成天皇皇后・中和門御殿の門を移したという。切妻造、本瓦葺。 ◈「唐門」は、江戸時代前期、1638年、中和門院よりの寄進という。 ◈「長屋門」は江戸時代前期、1633年に中和門院の御所旧門を移した。江戸時代後期、1788年の天明の大火でも類焼をまぬがれた。 ◈「大玄関(車寄せ)」は、軒唐破風、杮(こけら)葺。 ◈「本堂」は、熾盛光堂(しじょうこう)とも呼ばれている。清水・竹林院(東山区)の一堂を移築した。天皇の不例(ふれい、病)の際には修法により祈願した。3間4面。 かつての本堂は、豊国神社(東山区)の御供所が移されたものだった。1893年に焼失している。 ◈「宸殿」は、江戸時代の第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(徳川和子、1607-1678)の常御所、または後水尾天皇の仙洞御所が移築されたという。狩野永徳(1543-1590)の障壁画で飾られていた。近代、1893年に焼失し、1895年に再建された。6室あり、玄関の間、使者の間、浜松の間、水鳥の間、帝艦の間、玉座の間がある。 宸殿(お得度の間)は、天皇、歴代門主の尊牌を祀る。親鸞も慈鎮によりこの間で得度した。近代以前は、門主の天台座主任命の際に、ここで宣明使により宣命を受けていた。入母屋造、12間8間、桟瓦葺、本瓦葺。 ◈「小御所」は、近代、1893年に焼失し、その後、兵庫県より移築された。欄間に竹製によるものがある。太い横と縦の竹、斜めの細い竹を組み合わせている。襖絵は狩野派による。入母屋造、本瓦葺。 ◈「書院」は、華頂殿とも呼ばれる。 ◈「叢華殿(そうかでん)」は、世尊融親王の明治維新政変に際して、勤皇の志士と謀議を行った殿舎という。 ◆茶室 ◈茶室「好文亭」は、江戸時代中期、1772年、34代門主・尊真親王(1744-1824)が学問所として建立した。1788年、御所炎上の際には、青蓮院が女帝・後桜町上皇(第117代)の仮御所になり、好文亭は学問所になった。近代以降は、茶室として使われる。近代、1893年の火災前には黒書院と続いていた。1993年に放火により焼失する。現代、1995年に再建される。花鳥図の障壁画は上村淳(1933-)による。 玄関土間などは付加されている。瓦葺軒先銅板葺、かつては杮(こけら)葺。南の縁側4間に柱はなく、東側2間半は、軒桁を桔木で保持する。 四畳半台目(次の間)、四畳半3室(西の四畳半、北の四畳半、主室東の四畳半)、後に付加された水屋、仏間からなる。西の四畳半は寄付になる。深い庇内の土間は敷瓦を貼る。舞良戸4枚、障子2枚が立てられている。 北の四畳半はかつて仏間だった。炉が切られている。 四畳半台目(次の間)は四畳半切炉。主室との間の襖を外して、広い茶室として利用できる。 主室東の四畳半の床の間は、浅い台目床、落掛は桜皮付、花明窓、床脇(天袋、違棚、地袋)、地板(高さ5寸の蹴込板)、鳥の子の貼壁(山水絵)、天井は竿縁天井、面皮柱に面皮長押、障子は二子桟障子。 北、東、南に縁を廻す。 露地は江戸時代の茶人・大森有斐(1721-1785)作庭とされる。苔地に富士形の蹲踞、袈裟形の燈篭などがある。 ◈茶室「富春亭」がある。 ◆庭園 庭園は、当院が室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)に焼失し、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に改修されている。近代、1893年にも焼失したため、その後に修復された。 四つの庭により構成されている。近代、1909年、「植木屋政殿」、小川治平衛が手入れ、改修に関わった。 ◈主庭「泉水庭(せんすい-てい)」は、室町時代後期、1144年に相阿弥(?-1525)の作庭と伝えられる。粟田山を借景とし、山裾を背景としている。南北に細長い龍心池を取り巻く廻遊式庭園になる。山紅葉が多く植えられた山裾に続く。東南隅に高く石組された滝口の洗心滝を中心とし、半円形に反る反り橋(切り石2枚)、跨龍(またぎりゅう)橋(花崗岩)、池の中央には巨石が沈められ中島にしている。 滝口向かいの池の対岸(西岸)には、巨大な礼拝石(紀州の青石)が置かれている。池泉は東山の麓にあり、池が流砂により埋まらないため、山を抑える自然石の止め石が池辺に据えられている。石は京都近郊と紀州より集められたという。東北部の築山は山裾を利用した。池の岬部分(出島)にもう一つの築山が造られている。築山、大池の構成には、室町時代の作庭の名残があるという。 小御所付近には、豊臣秀吉(1536/1537-1598)寄進という自然石を刳った「一文字手水鉢」が据えられている。室町時代、1526年、池の中島で茶人・村田宗珠( ?-? )も参加して茶会が催された。 ◈叢華殿の東に、江戸時代の小堀遠州(1579-1647)作という庭がある。別名「霧島の庭」と呼ばれ、5月初旬には樹齢数百年というキリシマツツジの老木が真紅に染まる。クチナシ、アセビなどが植えられている。秋には紅葉が見られる。 ◈茶室「好文亭」の前庭(露地庭)は、江戸時代の茶人・大森有斐(1721-1785)の作庭とされる。豊臣秀吉寄進という六角の「御輿形燈籠」が据えられている。朝鮮出兵に伴い持ち帰られ、寄進したという。宝珠に、笠の下がり棟に縦の溝が彫られ、火袋は2面が開けられる。中台は勾欄造、竿は二条中節、基礎は笹目文様が彫られている。 宸殿前の苔の庭に、右近の橘、左近の桜がある。楠の大木も植えられている。本来は白砂の南庭だったが、現在はスギゴケの庭が広がる。 ◆院号 「青蓮院」とは青蓮華(しょうれんげ)に因む。ハスの一種であり、葉が長く広く、あざやかな青白色をしている。仏陀の眼に形容される。 ◆門跡 「門跡」という名称は時代で変遷している。青蓮院では、1世・行玄の弟子で、鳥羽法皇第7皇子・覚快法親王が2世になり、以後、近代まで歴代門主は、皇族か五摂家子弟に限られていた。これを「門跡寺院」という。また、主僧のことを「門跡」という。このように皇親に限定した門跡の用法は、平安時代末期の事であり、それ以前の門跡とは一般名詞だったという。 当院と法然、親鸞の関係により、近代まで、浄土宗各派の朝廷への願い事は、すべて青蓮院の介添に依った。本願寺、その他の門跡号も青蓮院院家(門跡寺院の仏事、世俗の援助)になり、門跡に許された。門主は各宗僧への紫衣と三緒袈裟の着用についても承認していた。 近代までの門主の内訳は、皇子は12人、皇族は13人、摂関家子弟は13人、足利家は1人になる。 ◆書道 書の大家・世尊寺行房に学んだ鎌倉時代の第92代・伏見天皇皇子・尊円法親王により、書道院流、粟田流が起こり、後の御家流のもとになった。 ◆十楽院 「十楽院(じゅうらくいん)」は、東山大谷の青蓮院近く、やや南にあった。天台宗門跡であり、無動寺谷・大乗院、飯室谷・妙香院と並ぶ三院家の一つだった。平安時代末に創建されたという。 室町時代前期、1393年、北朝第5代・後円融天皇没後、足利義満は同い年で親交のあった天皇のために、当院の尊道に命じ、普賢延命法を修させている。 なお、道玄法親王以下、「十楽院」「十楽院宮」と名乗る者が複数存在した。その後、寺は廃絶する。寺跡の東に、山門東陽坊別院東陽坊があった。 ◆車止め松・童形像 玄関車寄せ前に「親鸞車止め松」があり、親鸞得度の際に、この松に馬を繋いだという。現代、1955年頃に枯死した。 現在は、「親鸞聖人童形像」があり、親鸞得度の姿という。昭和期(1926-1989)初め、大阪の信徒により寄進された。 ◆文化財 ◈奈良時代、749年-765年に写経の「解深(げんし)密教巻第四」(重文)、平安時代の書写『観音応験記』(重文)、平安時代の「円仁自筆書状」(重文)、平安時代前期、840年「円仁入唐請来書目録」(重文)。平安時代後期、1091年「八家秘録及諸真言目録」(重文)は入唐八家(最澄、空海など)の請来書物の目録、平安時代後期、1048年「皇慶附嘱状」(重文)、平安時代後期、1048年「皇慶起請」(重文)、平安時代後期、1070年、1071年書写の『往生要集』、鎌倉時代前期、1224年「慈円自筆四天王寺聖霊院願文案」(重文)、平安時代後期-室町時代前期に至る叢書「門葉記」(重文)、南北朝時代、1356年「後光厳院宸翰御消息」(重文)、平安時代の能書家・藤原伊行(1139?-1175?)の書論「夜鶴庭訓抄」(重文)、江戸時代後期、1813年、第119代・光格天皇の「大灌頂光明真言」(重文)など。 ◈尊円親王自筆の『拾玉集』は、8代将軍・足利義政が取り上げた。門主・尊應准后が嘆き悲しんだとして代わりの5冊本を贈った。それに尊應が奥書したものが遺されている。尊円親王の原本は還されることはなく失われた。 ◈「青蓮院吉水蔵聖教類」(重文)に、平安時代以来の聖教類(天台教学)、1622種が納められている。かつて吉水蔵と呼ばれた聖教蔵に納められていたことからこの名が付いた。 ◈大玄関に、第121代・孝明天皇(1831- 1867)常用だった板輿がある。江戸時代末のもので、久邇宮家寄進による。 ◆石造物 ◈「一文字手水鉢」は、小御所渡廊下の傍らにある。豊臣秀吉寄進とされ、聚楽第より移されたという。6尺7寸(2m)。台石、景石が支えている。 ◈茶室「好文亭」の露地庭に「袈裟型燈籠」、「蹲踞」がある。 ◈茶室「好文亭」の西北に六角の「神輿型燈籠」が立つ。安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1593、1597-1598)に伴い持ち帰られ、後に寄進されたという。宝珠に、笠の下がり棟に縦の溝(本瓦葺様)が彫られ、火袋は2面が開けられる。中台は勾欄造、竿は二条中節、基礎は笹目文様が彫られている。 ◆障壁画 ◈宸殿内に、金地著色「浜松図」17面(重文)がある。狩野光信の長男・貞信(1597-1623)筆とみられている。金箔に金雲の間に、群青の水辺に常盤の松林が広がる。優品とされている。 ◈大玄関に「日月松桜百鶴図」、茶室「好文亭」に上村淳之(1933-)の襖絵がある。 ◈華頂殿(客殿、白書院)に現代の絵師・木村英輝(1942-)がアクリル絵の具により3種の蓮を描く。現代、2005年の作品になる。 淡い青色の蓮を描く「青の幻想」、生き物(カエル・カニ・カメなど)を描く「生命賛歌」、阿弥陀経を題材として蓮(青・赤・黄・白色)を描く「極楽浄土」の全60面がある。 ◆鎮守社 ◈「日吉社」は、慈円(1155-1225)が信仰し、勧請した。三条岡崎広道にあり、十禅師社(じゅうぜんじしゃ)と称したという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、江戸時代前期、1605年に再興された。 祭神の日吉山王は天台宗の守護神として祀られている。かつて、建物を覆う鞘堂があったという。 なお、「十禅師社(じゅうぜんじしゃ)」は、本堂の北東にあった。平安時代後期、永久年間(1113-1118)、天台座主・忠尋(1065 -1138)が近江・日吉社から勧請したともいう。後に、十楽院鎮守社も合祀している。鎌倉時代中期、1242年、焼失し、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、安土・桃山時代、1592年に再建された。1595年に焼失する。江戸時代前期、1630年に再建された。その後、廃絶した。この付近の粟田口は、東海道の道筋にあたり、東国へ向かう旅人は、十禅神社に旅の安全を祈願して旅立ったという。 ◈稲荷社、秋葉社が祀られている。 ◆十楽院 「十楽院(じゅうらくいん)」は、境内南にあった。平安時代末に創建された。1176年に新御堂が上棟されている。「青蓮寺三院家」(青蓮院・十楽院、無動寺谷・大乗院、飯室谷・妙香院)の一つに数えられた。その後、廃寺になる。 ◆金蔵寺 「金蔵寺(こんぞう-じ)」は、境内西にあった。平安時代、永久年間(1113-1118)、東陽坊忠尋(とうようぼう ちゅうじん、1065-1138 )の開基による。本尊は地蔵尊(米地蔵)を安置した。境内には、三猿堂、山王社、蛭子社などがあった。 近代、1868年の廃寺に伴い、三猿堂は尊勝寺(東山区)に移されている。 ◆療病院址 大玄関の北西隅に「療病院址」の石標がある。現代、1954年に立てられた。 療病院は京都府立医科大学附属病院の前身として、蘭学医・明石博高(1839-1910)が資金を募って創設した。近代、1871年に設立許可を受ける。 1872年10月17日(新暦)、木屋町療病院は、仮屋の公舎(木屋町二条下ル)に開院された。当初は、ドイツ人医師・ヨンケル(ユンケル)が診療した。医師の新宮凉閣、新宮凉民、百々一郎、大村達斎、江馬権之助らが日勤、宿直に当った。学生への教育も行われ、寄宿生、通学生がいた。11月24日までの39日間にわたり仮屋で診療が行われている。 その後、同年12月1日に、粟田口青蓮院宮旧邸(東山区)を修築し、青蓮院の宸殿大玄関付近に、京都府立療病院(粟田口療病院)が開かれる。資金は、寺院などの寄付金、芸娼妓への冥加金(みょうがきん、営業税)が充てられた。療病院の語源は、聖徳太子(厩戸皇子、574-622)が四天王に開設した施設に因んでいる。 1873年に書院西側に病室が設けられる。粟田口の日ノ岡刑場の裏に建てられた解剖所(山科区)は、療病院所轄になっている。 1874年に4年制の医学予備校・医学校(校長・萩原三圭)が開設された。学生はヨンケルが講義した解剖学のほか、生理学、病理学、薬物学、内外科、産科、眼科、整骨科、口中科を学ぶ。通弁には山田文友、大井玄洞があたった。同年に梶井町に移転している。 1872年-1876年、療病院に熊本医学校からオランダ人・マンスフェルト(1832-1912)が赴任する。1877年-1881年、ドイツ人・ショイベ(1853-1923)が赴任した。1880年7月、療病院が閉じられる。 1881年、療病院は広小路病院(河原町広小路梶井町、元日光宮里坊・二条旧邸・正親町旧邸跡)に移転した。ライプチッヒ大学病院に倣い、ヨンケルが設計している。1903年に、京都府立医学校が京都府立専門学校(現京都府立医科大学)に改編された際に附属病院になった。 ◆碑 「粟田陶隠木米記念碑」が、植髪堂と薬医門の間にある。江戸時代の絵師・京焼の陶工・青木木米(あおき-もくべい、1767-1833)は、近代、1882年、青蓮院宮の命により、この地で陶磁器を焼いた。 ◆草木 ◈青蓮院、華頂山付近は、かつて桜の名所だったという。室町時代中期、1465年、6代将軍・足利義政は花見に訪れている。歴代将軍も度々訪れたという。 ◈境内には、クスノキ(京都市指定天然記念物)の巨木5本が植えられている。築地塀の大土堤には北面に2本、西面に2本、宸殿前庭に1本ある。いずれも樹齢数100年-800年といわれ、幹の途中から大枝を四方に伸ばす。12世紀末に親鸞による手植ともいう。鎌倉時代の作庭の頃に植えられたともいう。実際には、青蓮院の現在地への移転が13世紀以降であり、クスノキが現在の境内地割に沿って生育しており、それ以降に植栽されたとみられる。最長のものは樹高20-26m、幹周り6m。 ◈境内には、「立田山の楓」が小御所と池を隔てた地にある。僧・歌人・西行(1118-1190)が慈円(1155-1225)に贈ったという。ほか30本の楓があり、紅葉が楽しめる。 ◈「宮城野の萩」(華頂殿東南角)がある。西行が慈円に贈ったという萩は夏から秋にかけて2回花をつける。 ◆文学 現代、1922年、作家・永井荷風(1879- 1959)は京都を訪れ、青蓮院の大楠について深く心打たれ記した。「粟田御所の堀外に蛟龍の如く根を張っている彼の驚くべき樟の大木は十年前に見た時と変りがなかった。」(『十年振』) 作家・芥川龍之介(1892-1927)は、当院の庭について「昔の日本の茶人が夢みた、青磁の器のような美しさ」と表現した。詩人・小説家・室生犀星(1889-1962)への手紙で「襖画張つけ等もよろしく夜も小じんまりとしてよろし」(1924)と勧めている。 ◆映画 時代劇映画「続・赤穂城」(監督・萩原遼、1952年、東映)の撮影が行われた。雪の門前に大石内蔵助(片岡千恵蔵)が登場する。 現代劇映画「華の乱」(監督・深作欣二、1988年、東映京都)では、与謝野晶子(吉永小百合)が波多野秋子(池上季美子)の遺書を燃やす。 時代劇映画「四十七人の刺客」(監督・市川崑、1994年、東宝など)では柳沢吉保(石坂浩二)の屋敷の門として使われた。 ◆花暦 キリシマツツジ・アセビ・サクラ・フジ・サツキ・シャクナゲ(3-5月)、ハギ(9-11月)、紅葉(11月)。 ◆華頂山・花頂院 青蓮院の背後に華頂山(かちょうざん、210m)が聳えている。花頂山、花鳥山とも書かれる。東山三十六峰の一つに数えられている。上の台(頂上に将軍塚)、中の台、下の台があり、古くより花の名所として知られた。 かつて、華頂山北麓に、天台宗寺門派園城寺別院の花頂院(かちょういん)があったという。このため、山名の由来になった。寺院の創建、変遷の詳細は不明という。中世には粟田口華頂町付近にあり、大寺だった。鎌倉時代中期、1230年に五重塔が焼失し、廃寺になる。 現在の将軍塚大日堂の本尊・大日如来は花頂院の遺仏ともいわれている。 ◆胞衣 境内に江戸時代末期-近代の皇族・久邇宮朝彦親王(1824-1891)の子の「胞衣(えな/ほうい)」がある。胞衣とは、後産で体外に排出された胎児を包んでいた膜・胎盤をいう。朝彦親王は伏見宮邦家親王の第4王子だった。 朝彦親王第1王女・発子女王(1911-1915) 、第2王女・珖子女王(1913-1918) 、第1王子・賀彦王(1912-1918) 、第3王女・恭仁子女王(1917-2002)で伊勢神宮大宮司二条弼基に降嫁した。第2王子・家彦王(1920- )、第3王子・徳彦王(1922-2007)になる。 ◆年間行事 修正会(熾盛光法が修される。平安時代前期、850年に円仁が天変地異・疫病鎮静、鎮護国家、皇室安寧・外敵防御のために修した。平安時代-鎌倉時代にかけて、当院でも修された)(1月1日)、青不動明王初護摩供(1月満月の日)、節分会(2月節分)、夜の特別拝観(3月)、茶室「好文亭」特別拝観(春分の日-5月5日の週末、祝日)、夜の特別拝観(4月初旬-5月初旬)、五山送り日(将軍塚大日堂での送り火鑑賞、回向法要)(8月16日)、地蔵盆(8月下旬)、熾盛光如来大法要(10月第2日曜日)、粟田神社神輿祭青蓮院参詣儀式(10月体育の日)、茶室「好文亭」特別拝観(11月1日-30日)、夜の特別拝観(11月初旬-12月初旬)、除夜の鐘(23:45に開門される。0:00より僧侶に続いて先着順で撞くことができる。新年の読経お勤めにも参列もできる。)(12月31日)。 青不動明王護摩供(毎月28日)。月護摩(満月の日)。 *一般的な拝観の順路に従って案内しています。一部の建物内は撮影禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 30 青蓮院』、『京の古都から 27 青蓮院』、『庭を読み解く』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『足利義満と京都』 、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京の医学』、『京都の寺社505を歩く 上』、『新選組と幕末の京都』『日本の名僧』、『京都大事典』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 23 知恩院周辺』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 東山ふもと道』、ウェブサイト「日本の麻酔を導いた府立医大の先駆者たち-ヨンケル、革島彦一、尾見薫、並川力-京都府立医科大学」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|