|

|

|||||||||

| * | |||||||||

| 下鴨神社 (賀茂御祖神社)・糺の森 (京都市左京区) Shimogamo-jinja Shrine |

|||||||||

| 下鴨神社 | 下鴨神社 | ||||||||

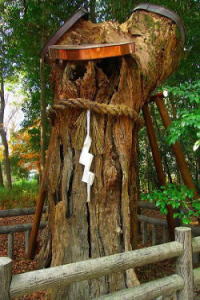

「世界文化遺産」碑  下鴨神社境内、 OpenStreetMap Japan  表参道、全長は1㎞近くある。  表参道  表参道     樹冠  表参道  表参道       あけ橋、瀬見の小川に架かる。  御手洗(手水舎)、南鳥居口に近くにある。桶は森の主だった樹齢600年のケヤキを利用し、舟形磐座石(いわくらいし)も用いている。  御手洗(手水舎)  御手洗-三本杉(手水透堀)  南口鳥居        生石(いきいし)、伝説の「さざれ石」、アセビ  相生社(あいおいやしろ)  相生社  相生社  相生社、懸花(かけはな)  相生社    相生社   相生社、連理の賢木(れんりのさかき)、縁結びの御神木  相生社、御生曳の綱  相生社   楼門    楼門 (重文)

楼門  楼門   楼門   楼門   楼門、西廻廊に「剣の間」    舞殿(まいどの)(重文)   橋殿(重文)    供御所     遥拝所  神服殿(しんぷくでん)(重文) 神服殿(しんぷくでん)(重文)      摂社・出雲井於(いづもみいのへの)神社(重文)、拝殿  出雲井於神社、拝所、本殿  摂社・出雲井於(いづもみいのへの)神社(重文)、拝殿  出雲井於神社、拝所、本殿  供御所(くごしょ)(重文)  解除所(げじょのところ)、天皇の行幸、御幸、官祭に解除(お祓い)をした。当社のみが常設となっているという。   マツ科のヒメコマツ(媛小松)  ヒメコマツ(媛小松)

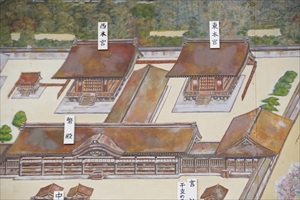

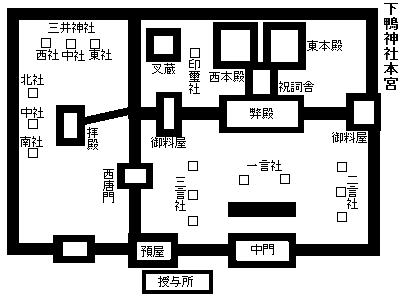

本殿の中門 (ちゅうもん)(重文)  中門  中門  中門  中門  中門  中門  中門    預屋  大炊殿、案内板より  本宮北門、案内板より  幣殿(重文)  東御料屋  幣殿(重文)  御垣内の印璽社(いんじしゃ/おしでのやしろ)(重文)  東本殿(右)、西本殿  東本殿(上段右)、西本殿(中)、叉蔵(右)、幣殿(その下)、境内図より  境内図より  二言社(ふたことしゃ)、大国主神(おおくにぬしのかみ)。  二言社、大物主神(おおものふしのかみ)。  一言社(ひとことしゃ)、大国魂神(おおくにたまのかみ)  一言社、顕国魂神(うつしくにたまのかみ)  三言社(みことしゃ)、八千矛神(やちほこのかみ)  三言社、大己貴神(おおなむちのかみ)  三言社、志固男神(しこおおのかみ)  言社権地(ことのやしろごんち)  唐門(重文)  唐門の欄間に葡萄の紋様  御料屋(ごりょうや)(重文)  預屋(あずかりや)(重文)  御料屋(ごりょうや)(重文)、唐門  拝殿   摂社・三井(みつい)神社(重文)  末社・北社・諏訪社(重文)、中社・小杜社(こもりのやしろ/こもりしゃ)(重文)、南社・白髭(しらひげ)社(重文)  葵殿  「水ごしらえ場」

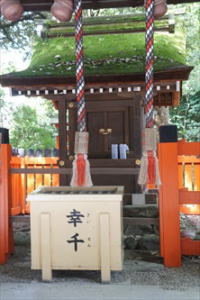

細殿(ほそどの)(重文)  解除所(げじょのところ/げじょしょ)    直会(なおらい)殿泉聲  輪橋(そりばし)     光琳の梅 光琳の梅 光琳の梅  光琳の梅    サクラ  サクラ  イチョウ    サクラ  イチョウ  井上社(御手洗社)  井上社(御手洗社)   井上社(御手洗社)  井上社(御手洗社) 井上社(御手洗社) 井上社(御手洗社)  井上社(御手洗社)  井上社(御手洗社)   井上社(御手洗社)     御手洗池(神池、みたらし川)   御手洗池(神池、みたらし川)        サクラ  ヤマブキ      賀茂斎院御所旧跡  賀茂斎院御所旧跡  賀茂斎院御所旧跡、大炊殿(上)、御車舎(下)  賀茂斎院御所旧跡 賀茂斎院御所旧跡 賀茂斎院御所旧跡 賀茂斎院御所旧跡 祈祷所、鴨社禮殿 祈祷所、鴨社禮殿 末社・愛宕社(おたぎのやしろ)( 末社・愛宕社(おたぎのやしろ)( 末社・愛宕社(東社、右)、稲荷社(西社、左)  末社・印納社(いんのうのやしろ)  末社・印納社(いんのうのやしろ)  末社・祓社(はらいのやしろ) 末社・祓社(はらいのやしろ) 末社・祓社(はらいのやしろ)  垂水  垂水  雑太社(さわたしや) 雑太社(さわたしや) 雑太社 雑太社  賀茂斎院歴代斎王神霊社 賀茂斎院歴代斎王神霊社 賀茂斎院歴代斎王神霊社  二十二所社  二十二所社  河崎社(こうさきのやしろ)  河崎社(こうさきのやしろ)  竜ガ池  無社殿神地・唐崎社紅葉橋遥拝所 無社殿神地・唐崎社紅葉橋遥拝所  唐崎社前の解除、説明板より

祭祀遺構復元  糺の森にある舩島(ふなしま)

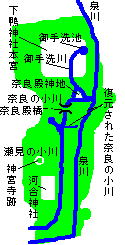

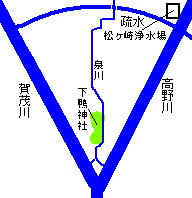

井上社、本殿下より湧水している。  御手洗池    御手洗池  輪橋、御手洗川  奈良の小川   奈良殿橋、奈良の小川   奈良殿橋  亀島  古の奈良の小川  復元された古の奈良の小川  奈良の小川の遺構(中央の溝)、説明板より  瀬見の小川(中央)、下鴨神社境内図より  瀬見の小川 「石川や せみの小河の清ければ 月も流れを 尋ねてやすむ」(鴨長明、新古今和歌集)  泉川、「きみがため 今日のみそぎに 泉川の 万代すめと 祈りつるかな」(藤原俊成、続新古今和歌集)

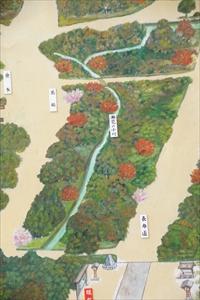

糺の森の開放地「神の游庭」(かんあそひのゆにわ)  糺の森に植えられているフタバアオイ  【参照】フタバアオイの花、葉  奈良殿神地(ならどのんみのにわ)、葵祭の解除(お祓)の神事が行われていた古の祭場  散策路、泉川(右)。散策路はかつて「烏の縄手」と呼ばれた。昔は境内に参道はなく、参拝者は思い思いに糺の森を抜けて参拝していたという。烏は祭神・賀茂建角身命の象徴八咫烏を意味している。その人道が、縄のように細く長いという意味で縄手と付けられた。2007年にこの「烏の縄手」が整備され、公開された。  泉川、例年6月初旬より、この付近ではゲンジホタルの群舞を見ることができる。  糺の森のゲンジボタル   糺の森にある神宮寺(観音堂)、竜ガ池跡  復元整備された竜ガ池    馬場、鎌倉時代から江戸時代中期まで使われていた。現在、流鏑馬神事の際には、南から北へ馬が疾走する。   西の古馬場。古馬場は奈良時代以前から平安時代後期まで使われていた。       糺の森に河合神社境内より移設された方丈の庵  糺の森、「いかにしていかに知らまし偽りを 空に糺の上 なかりせば」、『枕草紙』中宮定子の歌  「第一蹴の地」の石碑  糺の森に架かる虹   葵祭の申餅

大晦日、新年  蹴鞠始(1月4日)   流し雛(3月3日)  御手洗池のホタル(6月7日)  御手洗祭(足付け神事)(7月27日-30日)、当日奉仕されるご神水  御手洗祭(足付け神事)(7月27日-30日)  御手洗池で行なわれる夏越神事の矢取神事(8月6日)  【参照】江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」(京都市歴史館蔵)の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  【参照】六条御息所の牛車、江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  【参照】光源氏、江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  賀茂祭(葵祭)のステンドグラス

加茂みたらし茶屋、こちらで、みたらし団子がたべられる。下鴨神社の西、下鴨本通 京都市左京区下鴨宮崎町17 電話 075-781-1460   加茂みたらし本舗・亀屋粟義、下鴨神社の西 上新粉を使い、蒸して、焼く。これに黒砂糖と醤油のタレを付ける。  【参照】泉川町の町名板 |

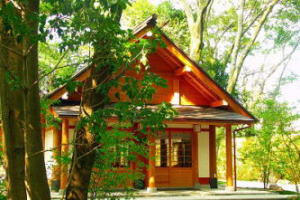

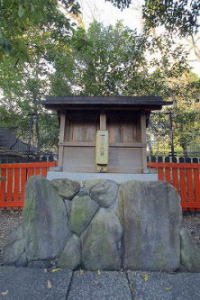

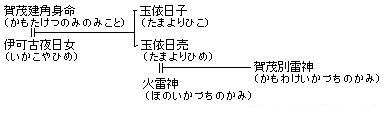

下鴨神社(しもがも-じんじゃ)は、鴨川(賀茂川)と高野川が合流する三角州に位置する。境内は12万4000㎡を有している。かつては495万㎡あった。境内は国史跡に指定されている。 正式には「賀茂御祖神社(かも-の-みおや-の-やしろ)」という。「御祖(みおや)さま」「下鴨さん」「鴨さん」と親しまれている。平安時代以来、「賀茂皇大神宮」「賀茂御祖皇大神宮」などと呼ばれ、近代以降は現在の呼称になった。上賀茂神社と総称し「賀茂社」、上賀茂神社「上社(かみのやしろ/じょうしゃ)」と区別し、「下社(しものやしろ/げしゃ)」、「賀茂下社」とも呼ばれた。「下賀茂(下鴨)」とは、中世後期より呼ばれるようになる。かつて、二社は一社として扱われていた。旧官幣大社。 祭神は東本殿に賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、西本殿に玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祀る。 神仏霊場会第101番、京都第21番。京都洛北・森と水の会。 式内社。平安時代の『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)記載の「愛宕郡 二十一座 大八座 小十三座」の「賀茂御祖神社二座」に比定されている。平安時代、1081年に確定した二十二社の制の上七社の一つ。 世界平和、五穀豊穣、殖産興業、身体病難解除、方除、厄除け、入学、合格、就職、交通・旅行・操業の安全、玉依姫命は安産・育児、水を司る神などの信仰がある。霊璽社(印社、印璽社)は印鑑・契約を守る神。相生社(あいおいやしろ)は、縁結び、安産・子育、家内安全の信仰がある。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 弥生時代、初代・神武天皇の時(前660-前582)、賀茂建角身命が比叡山西麓の御現山(みあれやま、現在の摂社・御蔭神社付近)に降臨したという。(社伝) 前658年、当社の記述がある。(『続日本紀』) 前96年、神社の瑞垣(みずがき)を修造した。 第10代・崇神天皇の頃(前90-前30)、社の瑞垣(みずがき)の修造が行われたとの伝承がある。 飛鳥時代、第29代・欽明天皇の時(539-571?)、上社とともに山城国で祭祀を行ったという。 544年、葵祭が始められる。(社伝) 677年、旧2月、官営神社になる。「賀茂大神宮(かも-の-おほかみ-の-やしろ)」と称された。(社伝) 678年、社殿造営される。(社伝) 698年、賀茂祭で騎射は人出により禁じられ、その後も度々禁止された。(『続日本紀』) 奈良時代、735年、「鴨県主黒人」が仏教と関わり始める。(「正倉院文書」) 中頃(740-750、750頃とも)、下社(下鴨神社)が上賀茂神社より分立したともいう。また、750年、賀茂御祖大社に御戸代田(みとしろた、神田)一町を充てて奉ると記され、下社記述の確実な初例になる。(『続日本後紀』、848年の条) 765年以前、摂社の三井八代に仕えた下級神職・白髪部氏に「鴨禰宜白髪部」の氏姓が与えられ、上社からの分立が朝廷により認められたという。神封20戸(山城10戸、丹波10戸)を寄せられた。(『新抄格勅符抄』) 781年、旧4月、「賀茂神二社の祢宜や祝(ほふり)らをして始めて笏を把らしている」の表記がある。賀茂神二社の初見になる。(『続日本後紀』) 784年、旧11月、式年遷宮が行われる。本殿の修理が行われる。(『続日本紀』)。旧11月、第50代・桓武天皇は、長岡京遷都に伴い紀船守(きのふなもり)を遣わし告文、上下社に奉幣、従二位を授けた。(社伝、『続日本紀』) 785年、旧11月、愛宕郡封戸各10戸が両社の神領になる。(『続日本紀』) 793年、平安京遷都により告文。(社伝) 平安時代、794年、平安遷都後は上社とともに王城鎮護の社になった。第50代・桓武天皇は平安遷都のために行幸した。正二位勲一等に叙せられ、山城国の一宮になる。 806年、賀茂祭が勅祭になる。 807年、正一位に叙せられる。「御祖」と記されている。(『日本紀略』) 第52代・嵯峨天皇(809-823)により、境内河合神社の北に神宮寺が建てられたという。 809年、奉幣に関して「御祖」と記されている。(『日本紀略』) 810年、賀茂斎院の制が始まる。(『一代要記』)。賀茂の斎院が置かれた。嵯峨天皇皇女・有智子(うちこ)内親王が仕える。神宮寺が建立される。(社記) 819年、賀茂祭が中祀になる。 844年、四至制定。(社伝)。旧11月、鴨上下大神宮の禰宜・賀茂県主・広友らが北山での王臣家、百姓らの鹿彘(ろくてい)解体により、鴨川の水に汚穢の祟りがあると卜にでる。禁制を出しても守らないと申し出た。(『続日本後紀』)。下鴨神社は、出雲郷、蓼倉(たでくら)郷、来栖野郷、粟田郷の領主になる。 862年、式年遷宮が行われる。(『下鴨社遷宮記』) 880年、平安京大極殿完成により告文。(社伝) 昌泰-延喜年間(898-923)、朝廷より格別の崇敬を受けた十六社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 939年、天慶の乱(平将門の乱・藤原純友の乱)では、第61代・朱雀天皇が乱の平定祈願のために行幸する。その先例になる。 951年、旧10月、弊殿が焼失する。(『永昌記』) 958年、都で疫病による死者があり、当社を含む平安京内外の社寺で仁王般若経の輪読が行われた。(『類聚符宣抄』) 971年、関白賀茂詣定例の制。(社伝) 989年、旧6月、中門内御殿前の大樹が倒れた。(『日本紀略』) 1005年、旧4月、「賀茂下御社神宮寺是例也」とあり、神宮寺の記述が増える。(『小右記』) 1017年、愛宕郡4郷の寄進がある。(「太政官符」類聚符宣符、『小右記』) 1031年、式年遷宮の制が敷かれる。(社伝) 1036年以来、式年遷宮の制により、建物は建替えられる。途中、戦乱、経済状況により遅滞したこともあった。 1039年以降-室町時代中期、「二十二社奉幣の制」中の「上七社」に列せられた。 延久年間(1069-1074)、播磨国鞍位荘などが社領になる。 1076年、行幸式目の制。(社伝) 1077年、以来式年遷宮が執り行われる。 1081年、確定した二十二社の制の上七社の一つになる。 1084年、院、上皇、法皇御幸の制。(社伝) 1089年、播磨国伊保早輝崎などの寄進がある。(『賀茂御祖略誌』) 1090年、遠江国河村荘など15町が寄進される。(『賀茂御祖略誌』) 1110年、藤原忠実が尾張五烟など封戸寄進する。(「藤原忠実寄進状案」) 1119年、旧11月、神殿内外廻廊、外門、楼門などを焼失する。焼失を免れた下鴨神社のご神体が一時、境内の出雲井於(いずもいのうえ)神社に遷されている。(『中右記』『小右記』『長秋記』) 1128年、神宮寺の東塔が建てられた。 源頼朝(1147-1199)が25カ所の荘園を安堵した。 鎌倉時代、1197年、宇治の網代について、「宇治こい取」との間に相論が起こる。(「鴨御祖社司申状」、観修寺家本永昌記裏文書) 1217年、奈良・東大寺との間に摂津国長洲御厨の開発田をめぐり相論になる。 1212年、最後の賀茂斎院に後鳥羽皇女・礼子(いやこ)内親王が仕える。 1221年、承久の乱で、社家が上皇方に馳せ参じた。乱により焼失した。 1322年、1036年以来当年まで、20年毎の式年が間断なく行われる。これ以後、乱れる。 1131年、神宮寺の西塔が建てられる。 南北朝時代、1336年、旧1月、建武の乱(1331-1336)で、足利尊氏は糺の森に布陣し、第96代・後醍醐天皇側の兵3000騎が攻め、出雲路付近に火を放つ。社殿は焼失した。(『太平記』) 室町時代、1441年、旧9月、賀茂で土一揆が起き、出雲路口に武装した農民が陣を構えた。(『東寺執行日記』) 1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火により社殿、糺の森の7割を焼失した。斎院御所、解除御所、神舘御所、神宮寺、公文所なども失われる。宝物などが略奪された。祭事も中断された。(『賀茂史略』) 1502年、賀茂祭、御蔭祭が中絶する。 1536年、天文の乱により糺の森など被害を受ける。祀官、氏人らの里亭の館が壊滅する。 1568年、近江半国守護・佐々木(六角)常禎が河合神社南に下鴨城を築いたという。(『室町殿日記』、『陰徳太平記』) 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1536/1537-1598)は荘園を没収し、540石を寄せた。 江戸時代、一般人の参拝ができるようになる。 1628年、舞殿、橋殿、細殿、楼門が造替される。 1629年、旧4月、式年遷宮が再興される。(『孝亮宿祢日次記』)。現在の建物の多くが造営された。 1645年、勧進相撲が糺の森で興行され京都相撲の始まりという。 1679年、式年遷宮が行われる。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1694年、賀茂祭、御蔭祭が復興する。(「賀茂御祖神社明細取調書」)。幕府は祭りのために下鴨村に下行米を与えた。 1701年、勧進相撲が糺の森で興行され、番付が残る最古のものという。 1712年、式年遷宮が行われる。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1720年、雨乞いのため農民が神社前に水槽を置き水を撒いた。 1741年、式年遷宮が行われた。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1777年、式年遷宮が行われる。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1788年、天明の大火で、第119代・光格天皇は夜半に御所を輿に乗り脱し、下鴨神社に避難した。 1801年、式年遷宮が行われる。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1810年、糺の森は納涼場として知られた。下鴨神社は、茶店の営業を規制した。 1835年、式年遷宮が行われた。(「賀茂御祖神社明細取調書」) 1850年、旧4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、賀茂社など七社七寺に命じた。 1854年、旧4月、京都の嘉永の大火により内裏は焼炎上する。孝明天皇は、下鴨神社に一時避難した。下鴨神社は一時期、仮の御所になる。 1861年、和宮が降嫁を前に賀茂両社を参詣した。 1863年、式年遷宮が行われる。現在の本殿が造替されている。(「賀茂御祖神社明細取調書」)。旧3月21日、孝明天皇行幸に従い、将軍・徳川家茂、慶喜は当社、上賀茂神社に攘夷祈願する。家茂に対して、長州の高杉晋作が野次る。 近代、1868年、国家の神社になり「賀茂御祖神社(かも-の-みおや-の-やしろ)」と称される。神仏分離令後の廃仏毀釈により神宮寺が廃された。秋の勅祭、賀茂の臨時祭(北祭)は中絶した。 1871年、官国幣社の制により、官幣大社に指定された。上知令により境内地が減じる。 1877年、第122代・明治天皇の関西行幸が行われた。2月3日、上賀茂神社・下鴨神社に行幸した。 1934年、室戸台風で国宝建築物に被害が出る。糺の森は壊滅的な打撃を受ける。 現代、1956年、賀茂祭に斎王代、女人列が加わる。 1989年、糺の森は、国の史跡に指定された。 1991年、境内の発掘調査が行われる。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。瀬見の小川が復活した。 2003年、祭祀遺構が復元された。 2009年、糺の森に舩島(ふなしま)の石組み井戸が復原された。 2014年、表参道脇でのマンション建設計画について、世界遺産バッファーゾーン(緩衝地帯)に当るとして景観問題になる。 2015年、式年遷宮が行われる。 2018年、9月、台風21号により、糺の森などでの倒木被害(230本)、社殿の損壊、3日間の停電被害などがあった。 ◆式子内 親王 鎌倉時代前期の皇女・式子内 親王(しょくし/しきし-ないしんのう、?-1201)。女性。父・第77代・後白河天皇、母・成子(高倉三位)(藤原季成の娘)の第3皇女。1159年、賀茂斎院の卜定を受け11年間仕えた。1169年、病気を理由に退下、三条高倉殿に移る。藤原定家が何度か訪れたという。1185年、准三宮宣下を受ける。1192年、法皇没後、戒師・法然により出家した。藤原俊成に和歌を学び、俊成の『古来風体抄』(1197)は内親王の求めに応じて執筆された。家集に『式子内親王集』。 代表作の「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」(『小倉百人一首』)の相手とは、法然ともいう。法然は八条殿で女人往生を説いた。内親王が病により余命わずかになり、法然に逢ってほしいと乞う。法然は長い手紙を返してそれを制した。二人の逢瀬の場所は、下鴨神社境内だったといわれている。 ◆梨木(鴨) 祐之 江戸時代前期-中期の神道家・国学者・神官・梨木 祐之(なしのき-すけゆき、1659/1660-1723)。男性。鴨祐之、本姓は賀茂県主、通称は左京権大夫、号は桂斎。山城国愛宕郡(京都市)の生まれ。父・祐永。1681年、比良木社禰宜、1687年、河合社禰宜、1688年、本宮・下鴨神社権禰宜になる。1694年、下鴨神社の衰微を嘆き朝廷に請い、16世紀初めから中断していた葵祭を再興した。1723年、勅許を得て禰宜を辞した。山崎闇斎に学び、垂加神道の第一人者とされた。著書『大八洲記』『神代和解』など。65歳。 正三位に叙される。和歌・国史に通じ、『日本後紀』の残欠を復元しようと『日本逸史』40巻を著す。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆梨木 祐為 江戸時代中期の神職・歌人・梨木 祐為(なしのき-すけため、1740-1801)。男性。鴨祐為、幼名は栄丸(さかえまる)。代々続く下賀茂神社祠官・鴨祐之(すけゆき)の孫。正四位下上総介。庭に梨木が多くあり、梨木氏を名乗った。幼少から和歌を作り絵も描く。和歌を学ぶ。線香3寸を立て燃え尽きる間に50首を詠じたという。一日1000首を詠む早吟(そうぎん)でも知られ、生涯10万首を詠じたという。歌集『祐為県主(あがたぬし)集』『藻芥(そうかい)集』、著『かひの雫』『祐為歌訓』など。62歳。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆貫名 海屋 江戸時代後期の儒者・書家・画家・貫名 海屋(ぬきな-かいおく、1778-1863)。男性。本姓は吉井、名は苞(しげる)、直知、字は子善、君茂、通称は政三郎、省吾、泰次郎、別号は海客、海屋、海叟(かいそう)、海仙、菘翁拾翠(すうおう-しゅうすい)、菘翁、摘菘翁、菘叟、林屋、方竹山人、須静主人、三緘主人など。阿波(徳島県)の生まれ。藩家老・稲田淡路守の弓術指南・吉井直幸/直好の2男。書は徳島・西宣行(双渓)、絵(狩野派)は藩の絵師・祖父・矢野典博(やの-のりひろ)に学ぶ。壮年の頃、伯父を頼り高野山に登り、空海の真跡に心酔した。下山後、大坂の儒者・中井竹山の「懐徳堂」に入り塾頭になる。書画研究のため諸国を遊歴し、長崎で日高鉄翁(鉄翁祖門)に南画を教授される。東海道、中山道、江戸を経て、のち京都に「須静塾」を開き儒学を講じた。1856年頃、秀穂舎塾主宰・鴨脚秀静は、公文所・学問所に貫名を招く。秀穂舎塾の子らに書・歴史を教え、宮中での神道・古典の講義なども行う。神社の西に「蓼倉(たでくら)文庫」を建て住し、蔵書の中から神社に納めた。最晩年、中風を患い「中風様」と呼ばれる傑作を残す。書作品「白玉井銘」、著『須静堂詩集』など。86歳。 晋・唐の古碑法帖(こひ-ほうじょう、書道の手本)を学ぶ。書家として京都第一とされ、「幕末の三筆(ほかに市河米庵[いちかわ-べいあん]、巻菱湖[まき-りょうこ])」の一人に数えられた。 ◆建築 現在の建物の大半は、江戸時代前期、1629年に再建された。南より社殿はほぼ一列に配されている。南の南鳥居、楼門、舞殿(まいどの)、本宮が続き、それらを結ぶ中心線は、左右に向きが少しずつ外してある。本宮に祀られている祭神を直視し、本宮に向うことを避けるためという。 主な社殿の配置は、楼門の左右に西廻廊、東廻廊があり、その奥(北)中央に舞殿、西に神服殿(しんぷくでん)、供御所(くごしょ)がある。東に御手洗川の上に橋殿(はしどの)、その近くに細殿(ほそどの)がある。 舞殿の北に中門(ちゅうもん)が開き、門を入ると前方に透垣が行く手を遮る。迂回して入ると、3社の「言社(ことしゃ)」が祀られている。左右に西楽屋、東楽屋が繋がり、その東西は中門廻廊になっている。東廻廊は北へ繋がり東御料屋(ごりょうや)、西廻廊も北に繋がり預屋(あずかりや)がある。東西廻廊は中央の幣殿(へいでん)に繋がり、その北に祝詞舎(のっとりや/のりとや)で繋がり、その奥の東西に東本殿、西本殿がある。西本殿の西に印璽社(いんじしゃ)、その西隣に叉蔵(あぜくら)が祀られている。 西に西唐門がある。唐門より入ると拝殿、西に北社、中社、南社が並び、北に摂社・三井神社の東社、中社、西社が建つ。 ◈「楼門(ろうもん)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。西廻廊に「剣の間」があり、賀茂祭(葵祭)の際の勅使が、剣を解く場になる。入母屋造、桧皮葺、左右に廻廊。高さ13m。 ◈「舞殿(まいどの/ぶでん)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。賀茂祭(葵祭)では、勅使が紅紙(べにがみ)に書かれた御祭文(ごさいもん)を奏上し、東游(あづまあそび)が奉納される。御所の被災の際には、臨時の内侍所になった。殿上に宣命座がある。4間3間、吹き放し、入母屋造、檜皮葺。 ◈「橋殿(はしどの)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。御手洗川の上に跨いで建てられている。古くは、御戸代会(みとしろえ)神事、奏楽、里神楽、倭舞(やまとまい)が披露され、行幸の際には、公卿、殿上人の控え所になった。御蔭祭では、御神宝を奉安する。神事、芸能の奉納(名月管弦祭)なども行われる。吹き放し、4間3間、入母屋造、檜皮葺。 ◈「細殿(ほそどの)」(重文)は、江戸時代前期、1629年の式年遷宮時の造替による。歴代天皇の行幸、上皇、法皇、院、関白の賀茂詣の際に、歌会などが行われた。江戸時代の第112代・霊元天皇、江戸時代中期、享保年間(1716-1735)の行幸の際の歌会、江戸時代後期、1788年の天明の大火による御所被災の際には、内侍所(賢所、かしこどころ)の奉安所になった。文久回禄(火災、?)の際には、祐宮(第122代・明治天皇、1852-1912)の安座所になる。1863年の第121代・孝明天皇の行幸では、徳川家茂の侍所として使われた。向拝付流造、内部は二重格天井、吹き放し、入母屋造、檜皮葺、向拝付。 ◈「直会(なおらい)殿泉聲」は、平安時代より、歴代天皇の即位の際の大嘗祭後、饗応殿が移築され、直会殿として建てられた。ここでは神撰、神に奉納した供え物を飲食する直会式が行なわれる。直会とは「居直る」の意味になる。平安時代より式年遷宮ごとに建替えられた。近代、1948年以来、再建されなかった。第4回式年遷宮事業の一環として、現代、2007年に59年ぶりに再建される。建材は伊勢神宮社殿の式年遷宮(1993)で取り払われた内宮、五丈殿(ごじょうでん)のヒノキを再利用している。庭には、平安時代からの紫極(帝の座)に因み、紫珠(ムラサキシキブ)が植栽され、「紫式部の庭」も復元された。 ◈「神服殿(しんぷくでん)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。かつて、御神服の奉製をする御殿であり名の由来になる。近世以降は、勅使殿、着到殿になり、行幸の際には玉座になった。北西に格天井の「開けずの間/開かずの間」があり、御所被災の時には、臨時の御座所(ござしょ)になった。江戸時代後期、1854年の大火の際には、第121代・孝明天皇が移った。1863年の賀茂社行幸では行在所になる。なお、1854年の大火の際に、祐宮は細殿、内待所は舞殿へ移っている。5間4間、入母屋造、檜皮葺。 近世以降、着到殿として勅使が控え、斎王代が使用する。 南に植えられている媛小松は、東游(あずまあそび)中の、求子(もとごめ)で歌われる藤原敏行の歌「ちはやぶる鴨の社のひめ小松 よろずよふとも色はかわらじ」に因む。祭神・玉依媛命より「媛」の字を充てる。 ◈「供御所(くごしょ)」(重文)は、本宮の西に位置している。「大炊所」ともいう。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)では1470年に焼失している。江戸時代前期、1629年に建立された。現在、大炊殿(おおいどの)のみが再興されている。神饌(しんせん)調理のための施設だった。御料を煮炊き、調理して熟饌(じゅくせん)を用意した。かつて、大炊殿では、ご飯・餅・ぶと・まがり(お菓子)などの穀物類が調理された。ほかに酒殿があった。 東の間、中の間、西の間の3室に分かれている。東の間(供御所)は、神饌を調理する。中の間は、「贄(にえ)殿」ともいわれ、魚介類を調理した。材や用具を洗う。西の間は、「侍所」と呼ばれ、神官が直会(なおらい)、勧盃(かんぱい)の儀などを行う場所として使われた。手前1間半に竈(かまど)、奥に板敷の水屋、御膳所がある。3間5間、切妻造、本瓦葺。 東に御井、西に御車舎などが建つ。北に葵の庭がある。 ◈「中門 (ちゅうもん) 」(重文)は、玉垣に囲まれている。本宮弊殿にいたる。左右に楽屋(がくのや)があり、雅楽を奏した。また、本殿昇殿の際の最初の祓所になる。葵祭や遷宮の際の宮司、神官の座になる。切妻造、四脚門、檜皮葺。 ◈「預屋(あずかりや)」(重文)は、かつては神事の際の神官の控室として使われた。現在は儀式殿として使われている。入母屋造、檜皮葺。 ◈「御料屋(ごりょうや)」(重文)は、神饌の準備や盛り付けを行う社殿になる。 ◈「幣殿(へいでん)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。宮中よりの幣帛(へいはく)を奉る。葵祭では幣物を捧げる。東西端に神饌の盛り付け準備に使う東西御料屋(ごりょうや)がある。ただ現在、東は祓殿になっている。それぞれは両側に廻廊で繋がる。正面中央に軒唐破風、入母屋造、檜皮葺。 ◈「祝詞屋(のっとのや/のりとや)」(重文) は、奥の本殿と弊殿の間を繋ぐ廻廊になる。祝詞屋で宮司は祝詞を奏上する。5間1間。 ◈「東西本殿」(国宝)は、いずれも江戸時代後期、1863年に遷宮が行われ造替された。東本殿に玉依姫命、西本殿に建角身命が祀られている。同じ形、規模の東西本殿が並立する。本殿の流造は、本殿の規模が小さく、土台立の柱になっており、神の降臨を迎える際に移設し建てられた様式が残されている。切妻造の正面軒が長い流造になっており、平入屋根を葺き下し、前側を長くした流造様式の起源になる。高床式造、亀腹基壇の上に井桁を組む。廊下の橋掛りをつける。正面中央間に板扉、ほかは板壁になる。四面に縁、庇にも低い床を張る。庇、身舎の柱上に舟肘木、身舎に繁垂木、庇に疎垂木。国宝指定以後は、式年遷宮の際に造替はされず、修復のみが施されている。高欄、階段は主漆塗、正面両脇間は白木板壁、前に獅子狛犬を置く。正面に3間の向拝、3間2間、三間社流造、檜皮葺。 上賀茂神社の本殿、権殿とほぼ同規模・構造であり、三間社流造の典型とされている。ただ、上賀茂神社は高欄、階段が白木造になっている。正面両脇間に獅子・狛犬が描かれている。 ◈「叉蔵(あぜくら)」(重文)は、本宮内にある。ご神宝を保管している。入母屋造、校倉造、瓦葺。 ◈「唐門(西唐門)」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。欄間に葡萄の紋様があり、葡萄門ともいわれる。門を潜る人をお祓いする意味がある。古くは、エビカズラ(野生の葡萄)といい、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が黄泉国から逃げ帰った時、追いかけてきた鬼に、髪飾りを投げつけるとエビカズラの実に変わったという。唐破風屋根。 ◈「氷室(ひむろ)」は、現代、2022年に葵の庭に再建された。当社では古くより神饌(しんせん、神供[みけ])は、生饌(せいせん、生もの)ではなく、調理済みの熟饌(じゅくせん)で捧げていた。水・酒・穀類・魚・野菜・果実などの食材は、冬季に氷・雪を入れた氷室に保管されていた。近代、太平洋戦争(1941-4945)下で防空壕に改造され、戦後に地下は埋められていた。 合掌造、高さ4.5m、地下の深さ2m。 ◈摂社「三井神社」は、本殿、拝殿、棟門、東西廊下がある。いずれも重文指定されている。 ◈末社「井上社(御手洗社)」は、大瓶束の左右に牡丹を彫刻した笈形がある。向唐破風を持つ覆屋、一間社、流造、檜皮葺。 ◈ほかに、幣殿廻廊(へいでんかいろう)(重文)、楽屋(がくのや)(重文)、井戸屋(いどや)(重文)、楼門廻廊(ろうもんかいろう)(重文)、手水舎(ちょうずしゃ)、御車舎(おくるまや)などがある。 ◆摂社・末社 ◈境内南西の「三井社(みついしゃ)」は、中社に祭神の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、西社に伊賀古夜日賣命(いかこやひめのみこと)、東社に玉依媛売命(たまよりひめのみこと)の三柱を祀る。 ◈境内南西に第一摂社「河合神社(かわいじんじゃ)」がある。 ⋄摂社「任部社(とうべのやしろ)」は、八咫烏命(やたからすのみこと)を祀る。賀茂建角身命の化身であり、食物を司る神になる。当社の創祀以来祀られており、古名を「専女社(とうめのやしろ)」という。例祭日(11月15日)。 後に「小鳥社(こがらすしゃ)」が合祀されている。サッカー必勝祈願の社になる。近代、1931年に日本サッカー協会が八咫烏命をシンボルとしたことによる。 ⋄摂社「貴布禰(きふね)神社」は高籠神(たかおかみのかみ)を祀る。 ⋄摂社「六社(むつのやしろ/ろくしゃ)」の摂社「諏訪社(すは/すわしゃ)」は、建御名方神(たけみなかたのかみ、諏訪大神)を祀る。 ⋄六社の「衢社(みち/ちまたしゃ)」に、八衢毘古神(やちまたひこのかみ)、八衢毘賣神(やちまたひめのかみ)を祀る。 ⋄六社の「稲荷社(いなりしゃ)」の祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を祀る。 ⋄六社の「竈神社(竈神)」の祭神は、奥津日子神(おくつひこのかみ)、奥津比賣神(おくつひめのかみ)を祀る。 ⋄六社の「印社(いんしゃ)」に、霊璽(れいじ)を祀る。 ⋄六社の「由木社(ゆうきしゃ)」に少彦名神(すくなひこなのかみ)を祀る。 ◈「相生社(あいおいやしろ)」は、神皇産霊神(かみむすびのかみ)を祀る。縁結び、安産子育、家内安全の信仰がある。 願い事を絵馬に書いて念じながら社の周りを3周する。女性は右回り、男性は左回りで、3周目の途中で絵馬掛けに絵馬を奉納し、社の正面で二礼二拍手一礼する。 近くに植えられている「連理の賢木(れんりのさかき)」は、縁結びの御神木になる。相生社の縁結びの神の神徳により、2本の木が1本に結ばれたことから、縁結び、安産子育て、家内安全の神徳があるという。現在は4代目になる。 「あいおい」の意味としては、 一緒に生育すること。 1つの根元から2つの幹が分かれて伸びること。また、2本の幹が途中で一緒になっていること。同意の 「相老(あいおい)は、夫婦が仲よく連れ添って長命であることなどの意味がある。 ◈「井上社(いのうえしゃ)」は、瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)を祀る。井戸の井筒の上に社殿があることから呼ばれた。御手洗社(みたらいしゃ)ともいう。かつては唐崎社といわれた。(『三代実録』、879年の条)。賀茂斎院の御伽、解斎、関白賀茂詣の解除に参拝した。 かつては、高野川と鴨川の合流点の東岸に鎮座していたという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により、1470年に焼失した。その後、安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)に、この場所に再興される。江戸時代前期、1629年の寛永度式年遷宮により、官営神社になった。 賀茂祭(葵祭)斎王代の御禊は、この御手洗池で行われる。流し雛、土用の丑の日の御手洗祭、夏越祓の後の矢取の神事なども行われる。御手洗祭では、神水に足をつけると無病息災が得られるという。 ◈十二支の守り神を祀る言社(ことしゃ)七社が本殿前にある。いずれも神名は異なるが大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。神名により各々神徳、神威が異なる。 「二言社(ふたことしゃ)」(東側、南)に大国主神(おおくにぬしのかみ)を祀る。ね歳(子孫、財の繁栄)生守護神になる。 「二言社(ふたことしゃ)」(東側、北)に大物主神(おおものぬしのかみ)を祀る。うし歳(堅実)・ゐ歳(安産、勤勉)生守護神になる。 「一言社(ひとことしゃ)」(中央、東)に大国魂神(おおくにたまのかみ)を祀る。み歳(生命力)・ひつじ歳(安泰)生守護神になる。 「一言社(ひとことしゃ)」(中央、西)に顕国魂神(うつしくにたまのかみ)を祀る。うま歳(豊作)生守護神になる。 「三言社(みことしゃ)」(西側、南)に八千矛神(やちほこのかみ)を祀る。たつ歳(正義)・さる歳(防災)守護神になる。 「三言社(みことしゃ)」(西側、中)に大己貴神(おおなむちのかみ)を祀る。とら歳(才知、事の始まり)・いぬ歳(安産、勤勉)守護神になる。 「三言社(みことしゃ)」(西側、北)に志固男神(しこのおのかみ)を祀る。う歳(飛躍、成長)・とり歳(収穫)守護神になる。 ◈末社「印璽社(いんじしゃ/おしでのやしろ)」(重文)は、御本殿間近の御垣内に古くから祀られている。祭神は霊璽(れいじ)になる。印璽とは、「しるし」「おして」「印形」のことで、中国で「印影」「印章」、日本では「判」「印形」「印判」ともいわれている。印影は、聖徳太子(574-622)の時に渡来し、宮廷や社寺において貴重な秘印として扱われ、後に神格化された。 印章守、誓願、契約の護神になる。大切な契約の時、物事を成功裏に結び付けたい時などに参拝する。秋に印章祈願祭がある。 ◈「三井神社」の東社に伊賀古夜日賣命(いかこやひめのみこと)、中社に賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、西社に玉依媛売命(たまよりひめのみこと)を祀る。 ⋄「日吉神社(さわだしゃ)」に大山咋神(おおやまぐいのみこと)を祀る。 ⋄末社「沢田社(さわだしゃ)」に御歳神(みとしのかみ)を祀る。 ◈摂社の北社「諏訪社(すわしゃ)」に建御方神(たけみなかたのかみ)を祀る。軍神、農耕、狩猟神。 ◈摂社の中社「小杜社(こもりのやしろ/こもりしゃ)」に水分神(みくまりのかみ)を祀る。水の分配、水を司る神、田の神、山の神になる。 ◈摂社の「白髭社(しらひげしゃ)」に猿田彦神(さるたひこのかみ、大伊乃伎命[おおいのきのみこと] )を祀る。道案内、導き、蹴鞠の神になる。 ⋄南社「河崎社(こうさきしゃ)」に猿田彦神(さるたひこのかみ)を祀る。 ⋄南社「斎王神霊社(賀茂斎院神霊社)」に初代斎王・嵯峨天皇皇女有智子内親王より35代の後鳥羽天皇皇女・礼子内親王の神霊が祀られている。 ◈摂社「出雲井於(いづものいのえ)神社」(重文)の祭神に、建速須佐乃男命(たけはやすさのおのみこと、須佐之男命[すさのおのみこと])を祀る。出雲氏の神が賀茂氏祭祀内に包摂れたとも考えられている。かつて、この社の下から湧水があったという。 飛鳥時代『日本書紀』の661年の条によると、葛野主殿県主部(かずぬのとものりのあがたぬしべ)という氏族の祖神として祀られていた。氏族は、古代山代北部に勢力があり、鴨氏と同じ祖先ともいう。奈良時代、700年以降、山代国葛野国は4分割された。鴨川の西方から東山までは、愛宕郡、鴨川の東岸は、たで倉郷、西岸が出雲郷になった。出雲井於神社は、出雲郷に祀られ、「井於」は川の畔を表すという。井泉の神ともいう。 「正倉院文書」(726年)中の「山背国愛宕郡出雲郷雲上、雲下里計帳」にも記載されている。雲上里の産土神として出雲高野神社、雲下里の産土神として出雲井於が祀られていた。 平安時代前期の大政官符(844)によって制定された鴨社領出雲郷の総社であり、氏神社、地主社として信仰された。859年、従五位を授けられた。(『三代実録』)。『延喜式』神名帳(927)にもその名があり、愛宕郡「出雲井於(いづものいのへの)神社」とある。井泉を祀る神社として、摂津国・井於神社、和泉国・井上神社とともに知られていた。平安時代後期、1119年、下鴨神社の焼失に際して、ご神体が一時遷されたという。(『中右記』) 「比良木(ひらき)神社」、「柊社(ひいらぎしゃ)」とも呼ばれた。地域では「下鴨の氏神さん」と呼ぶ。南北朝時代、1344年に柊木(ひいらぎ)社は、下鴨神社末社であり社域の開き神(開拓神)として位置付けられた。(『師守記』)。また、この「ひらき」について、本宮の御蔭祭(御生神事)が行われていた大柴社の祭神と、愛宕郡粟田郷藪里総社柊社の祭神が同じであり、合祀されたことに由来するともいう。社の周辺に植える木はことごとく柊になるとされた。このため「何でも柊」といわれ「京の七不思議」の一つとされている。旧4月、旧11月の上申日に、賀茂社の神官が幣を捧げていた。 ⋄摂社の「橋本社(はしもとしゃ)」(重文)の祭神は、玉津島神(たまつしまのかみ)になる。和歌神であり、かつては、鴨社領栗栖野郷松ヶ崎里(松ヶ崎海道町)総社椙尾社に祀られていた。 江戸時代前期、1629年に現在の社殿が建立された。安土・桃山時代、1581年の式年遷宮で建て替えた本殿本宮が移築されている。地主神であり、厄除け神でもあり、開運、茶道上達の神になる。祈願成就すれば柊を献じた。祭日は10月14日になる。 ⋄摂社の「岩本社(いわもとしゃ)」(右)に住吉神(すみよしのかみ)を祀る。和歌神になる。かつては鴨社鎮祭場(一条戻橋)に住吉社として祀られていたという。 ◈末社「祓社(はらいしゃ)」に賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、玉依媛売命(たまよりひめのみこと)、祓戸神(はらえどのかみ)を祀る。旅行、交通安全、災難除けのお祓いの神になる。 ◈末社「印納社(いんのうしゃ/いんのうのやしろ)」は、御璽大神(おしでのおおかみ)、倉稲魂神(くらいなだまのかみ)を祀る。かつては、本宮御垣内の印璽社(おしでのやしろ)の祭神を祀り、古院を納め、守護する神になる。 現在地には、平安時代-室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)まで賀茂斎院御所が置かれていた。 ◈末社「愛宕社(おたぎしゃ/おたぎのやしろ)」に火産霊神(ほむすびのかみ)を祀る。古くは賀茂斎院御所の守護神として、御所内に祀られてたという。古名は、魚介鳥類を調理する贄殿(にえどの)神、酒を調理する酒殿神、器物の奈良殿神だった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。その後、稲荷社とともに相殿として祀られた。 ⋄摂社の「稲荷社」に宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を祀る。五穀豊穣を司る神になる。古名は専女社(とうめのやしろ)といった。賀茂斎院御所内の忌子女庁屋(いんこのめのちょうや)の守護神として、庁屋の池庭の中島に祀られていた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。その後、愛宕社とともに相殿として祀られた。 ◈摂社「三井(みつい/みい)神社」(重文)は、本殿の左手にある。江戸時代前期、1628年に建立された。祭神は東殿(右)に、伊賀古夜日売命(いかこやひめのみこと)、中殿に賀茂建角命(かもたけつみのみこと)、西殿に玉依日売命(たまよりひめのみこと)を祀る。三井とは三身、三柱神を意味した。 『山城国風土記』逸文には、「三柱の神は蓼倉里(たでくら/たてくら)の三井社に座せり」とある。山城国蓼倉の「三身社(みいのやしろ)」とは当社という。「三井ノ神社(みいのやしろ」(『延喜式』)ともいわれた。本殿祭神の若宮になっている。祭礼は3月7日。 ◈糺の森に末社「雑太社(さったしゃ)」が祀られている。祭神は神魂命(かんたまのみこと)、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)を祀る。かつて、鴨社神舘(かもしゃかんだち)御所内の雑太(さった)に祀られ、御所の鎮守社になっていた。例祭は4月1日。 奈良神社、平安時代には各地に分霊された。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により、1470年に鴨社神舘とともに焼失する。その後、現在地に遷される。 近代、1877年、当社の末社に制定される。1910年、社殿は特別保護建造物に指定された。 神魂命は球に通じるとされ、糺の森で日本初のラグビーの練習が行われた。 ◈糺の森に摂社「二十二所社(にじゅうにしょしゃ)」が祀られている。祭神は、鴨氏二十二譜始祖神になる。賀茂建角身命の系譜を始祖とする氏、その祖神魂命(みたまのみこと)、第9代・開化天皇皇子・彦坐命(ひこいますのみこと)の系譜、第1代・神武天皇、第10代・崇神天皇より賜った姓の氏祖の神々を祀る。 創始年代は不明。かつて、下鴨神社境内の旧鴨社神宮寺境内に祀られていた。江戸時代中期、1711年の第23回式年遷宮により造替され、末社・雑太社(さったしゃ)と相殿になる。近代、1877年3月に摂社7社の内の第6社として制定された。1910年4月に、本殿が四角いお堂様の特異な様式の社殿により特別保護建造物に指定されている。遷宮の際に開帳されていた。第32回式年遷宮で、社殿復興が出来ず、三井神社に合祀された。現代、2015年の第34回式年遷宮で造替され、2020年に建立さた。 社名は一時「日吉社」と呼ばれた。江戸時代の禰宜・俊春、その子・俊永は、「山王ヲ遥拝ノ所也。二十一庚申サン伝アリ」(『鴨縣纂書(鳥邑縣纂書)』、1770)と記している。日吉大社(大津市)にも玉依媛命(たまよりのひめのみこと)が祀られ、二十二所社を遥拝所としていたため呼ばれた。この「二十一庚申」とは鴨氏始祖神であり、氏神神の雑太社を相殿に祀ったため二十一になった。 21年ごとの式年遷宮で開帳される。例祭日は4月22日になる。 ◈糺の森に末社「河崎社(こうさきのやしろ)」が祀られている。祭神は賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)系譜の始祖神になる。神魂命(かんたまのみこと)、賀茂建角身命、玉依彦命(たまよりひこのみこと)、大伊乃伎命(おほいのきのみこと)、大屋奈世命(おおやなせのみこと)、馬伎命になる。 社の元地は、現在の知恩院(東山区)付近にあり、その境内にはいまも鴨神社が祀られている。平安時代前期、844年に、賀茂御祖神社領は太政官符により判定され、河崎社は山城国粟田郷にあった。880年に上下の郷に分けられている。(『三代実録』)。当社は、下粟田郷河崎里に祀られており河崎社と呼ばれた。 鎌倉時代前期には、田中神社(左京区)一帯にあった。鴨氏の集落の社であり、鴨長明(1155-1216)一族の鴨村だった。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により河崎集落は略奪、放火にあい、1474年旧8月に防御壁の「田中の構(かまえ)」が築かれた。(『親長卿記』)。1530年旧5月にも、乱により集落が襲われ兵火にみまわれた。(『実隆公記』)。1530年旧12月には、襲撃により集落がことごとく焼討ちにあい、壊滅状態になる。(『二水記』)。1536年旧7月にも、天文法華乱で法華衆の攻撃を受けて炎上し、構、河崎社も壊滅する。(『鹿苑日録』)。 その後、度重なる戦渦により集落は崩壊し、下鴨神社糺の森の西方、乱で焼亡した鴨社神舘御所跡へ氏人の村ごと移住した。江戸時代中期、1785年に河崎社も遷御される。近代、1921年9月に京都市都市計画法により河崎社境内が下鴨本通になり、鴨神宮寺跡の三井神社末社の賀茂斎院歴代斎王神霊社に合祀された。現代、1958年の遷宮事業により社殿造替に際し、社殿は撤去されたままになる。2015年の第34回式年遷宮事業の一環として、2020年に現在地に再興された。 例祭日は7月7日。 ◈糺の森に「賀茂斎院御歴代斎王神霊社(かものさいいんの-ごれきだいの-いつきのみやの-たのまおやしろ)」が祀られている。祭神は、有智子内親王ほか35代斎王御神霊を祀る。賀茂祭(葵祭)の斎王を御神霊社になる。例祭は7月4日。 近代、1894年の『賀茂御祖神社御事歴調記』に当主が記されている。河崎社、斎院鎮守御社が合社し、祭神は大伊伎命(おほいぎのみこと、猿田彦大神)、賀茂斎院御代代神霊社の2社が合祀されたという。平安時代前期、第52代・嵯峨天皇(在位809-823)の頃に勧請され、本社の西南2町半(270m)にあったという。 賀茂斎院の制は、平安時代前期、810年旧4月、嵯峨天皇の皇女・有智子(うちこ)内親王(807-847)が卜定めされ、831年旧12月に退下した。(『一代要記』)。鎌倉時代前期、1212年旧9月4日、後鳥羽天皇皇女・第35代・禮子(れいし/いやこ)内親王(1200-1273)が退下した。 平安時代後期、1151年旧7月4日、鴨社頭賀茂斎院御所について記されている。糺の森にあった御所の池庭に歴代斎王の神霊社の御供養が行われ、鳥羽法皇(第74代)が祭祀したという。室町時代後期、1470年旧6月14日、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。(『親長卿記』)。その後、旧跡に鴨氏の祖先・河崎社と相殿になり再興されている。 現代、1957年、第32回式年遷宮により、摂社・三井社の末社に仮遷宮され社殿は撤去された。2015年、第34回式年遷宮によりで再興された。 ◈無社殿神地「唐崎社紅葉橋遥拝所(からさきのやしろ-もみじばし-ようはいしょ)」の祭神は瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)になる。唐崎社は解除(げじょ、御祓い)の神社だった。例祭は立秋の前日になる。 平安時代前期、879年旧9月25日夜、鴨川の辛橋(唐橋)で火災があり大半が焼失したという。(『三代実録』)。939年旧4月14日、賀茂祭は大雨になった。第13代・賀茂斎王・韶子(しょうし)内親王(918-980)は、鴨川の氾濫で渡河できず社参できなかった。(『西宮記』)。平安時代後期、1107年旧4月17日、賀茂祭を白河院(1073-1087、第72代)が見学しており、唐橋まで御幸したという。(『永昌記』)。 1035年旧4月25日、第16代・賀茂斎王・選子(せんし/のぶこ)内親王(964 -1035)の女房が斎院を去る際に、辛前社(からさきのやしろ、唐崎社)で御祓いがあったという。(『左経記』)。1091年旧10月15日、第22代・齋子内親王(?-?)の賀茂祭王退下の解齋(げさい、御祓い)があった。(『中右記』)。1134年旧9月25日、第29代・禧子内親王(1122-1133)の賀茂斎王退下の解齋の神祭について記されている。(『中右記』)。 1161年旧9月26日、唐崎社には拝殿、庁屋、着倒殿、鳥居2基、瑞雛付中門、橋2所が建てられていた。(『山槐記』中『御鴨祖神殿等事) 室町時代後期、1470年旧6月14日、応仁・文明の乱(1467-1477)により、賀茂御祖神社の宝殿、舎屋、文物などとともに唐崎社も焼失している。 唐崎社は、御手洗池の氏神・御祓いの井上社と同祭神になる。江戸時代前期、1694年旧4月18日、官祭の解除の社として、賀茂祭行粧再興により合祭される。氏神の祭・夏越神事には、井上社で御祓いの神事を行っていた。 近代、1871年、唐崎社は上知令の対象になり、紅葉橋から逍拝していた。現代、1956年、葵祭斎王代の禊の儀執行に伴い、井上社前で行う。2015年、第34回式年遷宮に際して、唐崎社紅葉橋遥拝所として復興整備された。 ◆祭神 賀茂(鴨)氏とゆかりのある下鴨神社の祭神・賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)は、当社の東神殿(東本殿)に、玉依姫命(たまよりひめのみこと)は西神殿(西本殿)に祀られている。 賀茂建角身命は、上賀茂神社の祭神・賀茂別雷命(かもわけいかづち)の外祖父にあたる。賀茂別雷命の母が玉依姫命であり、下鴨神社は、賀茂別雷命の外祖父と母を祀るため、「御祖(みおや)神社」ともいわれる。 烏伝(うでん)神道(鴨神道)という信仰を持つ。祭神・賀茂建角身命、八咫烏(やたがらす、きんし、金鵄)が伝えるとされる。森羅万象に生命が宿り、呼吸し、それらの相互の作用によって生命が生まれることを「御生(みあれ)」とする。初代・神武天皇の頃(前660-前582)、賀茂建角身命は、比叡山西麓の御現山に降臨したという。その後、第10代・崇神天皇の頃(前97-前31)、神社の瑞垣(みずがき)が造営されたという。(社伝) 古代の京都を拓いた氏族・葛野主殿県主部は、賀茂建角身命の先代、天神玉命を祖神とし、鴨氏と同じ氏族であったとされる。また、賀茂建角身命の子孫が鴨建角身命社を奉斎していたとされ、始源の社の一つと見られている。 摂社には、出雲氏の祖神だった出雲井於神社(比良木神社)などがある。 ◆賀茂伝説 上賀茂神社の祭神・賀茂別雷神(かもわけいかづち)の父は、火雷命(ほのいかずちのみこと)、母は下鴨神社の祭神・玉依姫命(たまよりひめのみこと)になる。賀茂別雷神の外祖父は祭神・賀茂建角身命になる。 賀茂建角身命は、大倭(やまと)の葛城(かずらき)より、山代(やましろ)国岡田の賀茂を経て、葛野河(かどのがわ)との合流点から賀茂河(石川の瀬見の小川)に遡る。久我(こが)の国の、北の山基(やまもと)に鎮まる。娘の玉依姫命は、貴布祢神の本殿から流れ出る貴布祢川を水源とする、瀬見の小川(鴨川)で川遊びした。その時、丹塗(にぬり)の矢が流れ着いたのを見つける。これを持ち帰り、床に差しておいたところ、やがて孕み、男児が生まれた。子は賀茂別雷神と名づけられたという。(『山背国風土記』逸文) ◆賀茂氏 豪族の賀茂氏(鴨氏)は、かつて大和葛城にあり、大和政権(大和朝廷)の京都への伸張に伴い、古代の京都の北部へ進出した。愛宕郡賀茂郷を本拠地とし、下鴨神社、上賀茂神社の神事に奉仕した。ただ、異説もある。 一族には賀茂県主(かもあがたぬし)氏、鴨禰宜(かもねぎ)氏があり、前者は後世、宮廷の陰陽家を世襲していた。 なお、社家は、賀茂県主の姓を持ち、賀茂建角身命の末裔とされている。 ◆分立 上社(上賀茂神社)と下社(下鴨神社)の分立について詳細は不明。いずれも古代豪族・賀茂氏の氏神を祀っている。また、両社は当初から二つの独立した社だったともいう。 奈良時代中頃(740-750、750頃とも)、下社が上賀茂神社より分立したともいう。また、750年、賀茂御祖大社に御戸代田(みとしろた、神田)一町を充てて奉ると記され、下社記述の確実な初例になる。(『続日本後紀』、848年の条) 奈良時代、765年以前、摂社の三井八代に仕えた下級神職の白髪部氏に「鴨禰宜白髪部(かもねぎしらかべ)」の氏姓が与えられ、上社からの分立が朝廷によって認められた。 また、780年、下社の祠官である「鴨禰宜真髪部(白髪部氏)」に賀茂県主の賜姓が行われた。 781年、「賀茂神二社」の表記があり、その初見になる。(『続日本後紀』) 785年、白髪部は第49代・光仁天皇の御諱(白壁王)を避け、真髪部に改姓したという。 (「京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報 2001-12」) 平安時代には、ともに「賀茂社」と呼ばれ、「上社」、「下社」と区別されていたともいう。 江戸時代に、幕府の要請により両社の区別のため、賀茂別雷神社(上賀茂神社)、賀茂御祖神社(下鴨神社)になったともいう。 ◆式年遷宮 下鴨神社では約20年毎の式年遷宮(造替)の制がある。式年遷宮は、平安時代中期-後期(980年代-1010)に始まったという。この頃の京都は、天候不順、鴨川の氾濫、農作物の不作、政情不安、飢饉、疫病などが蔓延していた。 朝廷は、下鴨神社で祈願し鎮静したことから、「成就した報養」として、平安時代後期、1036年に式年遷宮の宣旨が奉じられ、1077年以来執り行われている。平安時代後期-鎌倉時代前期、1036年-1322年は間断なく行われていたともいう。その後は戦乱や災害により乱れ、20年ではなく、30年-40年の間隔で行われたこともあったという。 近世、下鴨神社、上賀茂神社ともに、20年-30年間隔で造替が行われている。 ◆賀茂斎院 境内に、賀茂斎院御所旧跡が遺されている。 飛鳥時代-奈良時代に賀茂大社には、巫女「斎祝子(いむこ)」が仕えていた。平安時代に「忌子」も奉仕した。 平安時代に当社に、女性神職の制度、「賀茂斎院御所」が置かれた。この賀茂斎院の制により、本殿の西から鴨川までが宮域になった。大炊殿付近に、斎院御所の穀類調理のための贄殿(にえどの)が置かれた。 賀茂の斎王(いつきのひめみこ)は、平安時代前期、810年の第52代・嵯峨天皇の第8皇女・有智子(うちこ)内親王から始まる。その後、鎌倉時代前期、1221年の第82代・後鳥羽天皇皇女・礼子(いやこ)内親王まで、35代、400年にわたり紫野の賀茂斎院に置かれた。賀茂の斎王は、賀茂社の賀茂祭祭などの祭事に奉仕し、斎院御所は参向し、滞在する御座所として使われた。 天皇によってト定された斎王は、鴨川での潔斎を行い、大内裏内の初斎院で3年、さらに鴨川での潔斎の後、紫野の斎院(本院)で3年の禊を行った。斎王は葵祭の際に斎院御所に滞在した。斎王は、糺の森・鴨川近くに建てられた「神館(こうだち)」に入る。鴨の河原に設けられた「行宮(かりのみや、河原屋)」では、「河原祓」が行われた。 その後、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により多くの殿が焼失している。後に、殿は、供御所の一間に移された。 現在、賀茂斎院御所旧跡敷地内に「葵の庭(カリンの庭)」が再興されている。かつて庭には、二葉葵が自生していた。ほかに薬草のカリン、ヌルデ、クチナシ、ヤマウコギ、ニシキギなども植えられ、かつては御薬酒が醸造されていた。 井戸の「御井(みい)」(重文)は、神饌の御水、若水神事などの御水の祭事が行われている。井筒(井戸屋形)の上に上屋の井戸屋(いどや)が設けられている。 御井の前には「水ごしらえ場」、式内末刀社(まとのやしろ)の祭神が降臨するという石(橋)がある。12月12日に御薬酒(おやくしゅ)神事、若水を汲む古代様式の神事が行われる。 西端に「御車舎(おくるまや)」がある。かつて、湯屋(ゆや)、神馬屋が建てられていた。現在は葵祭の牛車が置かれている。 ◆賀茂斎院歴代斎王 賀茂斎院歴代斎王は、賀茂斎院御歴代斎王神霊社に祭神として祀られている。 初代・有智子(うちこ)内親王(807-847)、2代・時子(ときこ)内親王(?-847)、3代・高(亮)子(たかこ)内親王(?-866)、4代・恵(慧)子(さとこ)内親王(?-881)、5代・述子(じゆつし)内親王(?-897)、6代・儀子(ぎし)内親王(?-879 )、7代・敦子(あつこ)内親王(?-930)、8代・穆子(ぼくし)内親王(?-903)、9代・直子(なおこ)女王(?-892)、10代・君子(きみこ)内親王(?-902)、11代・恭子(きょうし)内親王(902-915)、12代・宜子(のぶこ)内親王(902-920)、13代・韶子(しょうし)内親王(918-980)、14代・婉子(えんし)内親王(904-969)、15代・尊子(たかこ)内親王(966-985)、16代・選子(せんし)内親王(964-1035)、17代・馨子(けいし)内親王(1029-1093)、18代・娟子(けんし)内親王(1032-1103)、19代・禖子(ばいし)内親王(1039-1096)、20代・正子(せいし)内親王(1045-1114)、21代・佳子(かし)内親王(1057-1130)、22代・篤子(とくし)内親王(1060-1114)、23代・斉(斎)子(さいし)女王(?-?)、24代・令子(れいし)内親王(1078-1144)、25代・禛(禎)子(しんし)内親王(1081-1156)、26代・官子(かんし)内親王(1090-?)、27代・悰子(そうし)内親王(1099-1162)、28代・恂子(じゅんし)内親王(1126-1189)、29代・禧子(きし)内親王(1122-1133)、30代・怡子(いし)女王(?-?)、31代・式子(しきし)内親王(?-1201)、32代・僐子(ぜんし)内親王(1159-1171)、33代・頌子(しょうし)内親王(1145-1208)、34代・範子(はんし)内親王(1177-1210)、35代・礼子(れいし)内親王(1200-1273)。(『賀茂斎院記』、下鴨神社) *読み方は複数ある場合もあります。 ◆社家 社家は、神社に代々仕えた神職の家柄をいう。下鴨神社の社家は、かつて相国寺、百万遍付近に住んだ。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、神社の西(松原町、森本町、西林町付近)に社家町が形成された。下鴨神社にはかつて340家があった。 近代、明治期(1868-1912)初期、社家制度が廃止になり、旧社家の多くは東京に移転する。また、境内付近の道路建設などに伴い、多くの旧社家が解体された。 現在、下鴨神社の社家町(しゃけまち)の名残として、鴨脚(いちょう)家、浅田家の2軒だけがある。 ◆そのほかの史跡 ◈「言社権地(ことのやしろごんち)」は、東御料屋近くにある。21年ごとの式年遷宮の際には、社殿造替の権地として仮殿が設けられた清浄地であり、禁足地になっている。 ◈マツ科の「ヒメコマツ(媛小松)」は歌にも詠まれている。「ちはやぶる 鴨の社のひめこ松 よろずよふとも 色はかわらじ」(『古今和歌集」、藤原敏行)、媛小松の媛の表記は、玉依媛命による。 ◈「解除所(げじょのところ/げじょしょ)」は、天皇の行幸、官祭などの際に解除(祓い)をした場所になる。葵祭では、斎王代御契の場として禊(みそぎ)が行われる。 歌にも詠まれている。「こひせしと御手洗川にせし御禊神はうけつぞなりにけらしも」(平安時代『古今和歌集』)、「禊せし御手洗川の清き瀬に今朝たちかはる秋の初風」(鎌倉時代『大納言為家集』、藤原為家)、「祈るとも袖やはうけん影をのみ御手洗河の深き思ひを」(南北朝時代『太平記』、尊良親王)、「禊祓する麻の葉涼し今夜より秋や糺の森の下風」(室町時代、『沙玉集』、後祟光院貞成親王)。 ◈「馬場」は南北方向に走り3つある。河合神社の西にある古馬場(こばば)は、奈良時代以前-平安時代後期に使われていた。 現在の表参道(500m)は江戸時代、1863年の北朝第2代・光明天皇行幸に際して新たに造営された。近代、明治期(1868-1912)中期まで使用された。 2つの間にある現在使われている馬場は、鎌倉時代-江戸時代中期とさらに近代以降に再び使われている。 ◈「第一蹴の地」の石碑が、現代、1969年に建立された。近代、1910年9月、旧制第三高等学校の学生が慶應義塾大学の学生の指導のもとに、日本初のラグビー試合が糺の杜で行われた。また、ラクビーボールを初めて蹴った地という。第三高等学校ラグビー部発祥の地とされている。 ◈糺の森の開放地「神の游庭」(かんあそひのゆにわ)は、表参道の両側に設けられている。参拝者が緑と触れ合い、対話することができるようになっている。クスノキ、ケヤキ、カシ、ヤマアジサイ、キキョウ、フタバアオイなども植栽される。 フタバアオイ(双葉葵)は当社の神紋であり、「あふひ」の「あふ」は「会う」、「ひ」は神の力を表す。神の力にあうことを意味していると神社には伝えられている。 ◆橋 ◈「あけ橋」は、瀬見の小川に架かる。 ◈「輪橋(そりはし)」がある。 ◆神宮寺 近代以前は、限定的ながらも下鴨神社でも神仏習合が成立していた。現在の社務所の北には護摩堂、読経所、河合神社に小経所、供僧詰所などがあった。糺の森には神宮寺が建てられ、竜ガ池辺には観音堂が建てられていた。神宮寺は、各時代による変遷がある。 奈良時代、735年に、「鴨県主黒人」が仏教と関わり始めたと記されている。(「正倉院文書」) 平安時代前期、794年の長岡京よりの平安京遷都以降に、神域、殿舎、神舘、神宮寺などの修造に収納物を充てるようになる。(「太政官符」・『類従三代格』)。810年に「神宮寺造立せられる」とある。(『社記』)。長岡京からの遷都後、下鴨神社には、初めて第50代・桓武天皇(735-806)の行幸親齋(『日本後紀』)があり、賀茂斎院の制(『一代要記』)を設けられるなど官制神社として整えられた。833年に岡本堂(神宮寺の前身)が建立される。844年旧11月14日付に、「神域、殿舎、神舘、神宮寺などの修造」に収納物を充てるようにと記されている。(「太政官符」・『類従三代格』) 平安時代中期、1005年旧4月20日、「賀茂下御社神宮寺是例也」と記されている。(『小右記』)。諷誦(経文を読み唱える)を修めた。以後、神宮寺は史料に登場し始める。 9世紀(801-900)、第52代・嵯峨天皇(786-842)?の勅願寺として、現在の河合神社の北、糺の森に神宮寺が建てられたともいう。天台系の寺院であり、本尊は、最澄(767-822)作という十一面観音、また、円珍(814-891)作という不動明王立像を安置したという。 境内には、護摩堂、読経所、神宮寺・観音堂などが建ち並んでいた。ほか、愛染明王座像、庚申本尊の青面金剛立像、脇立には二童子、夜叉4体、申3匹、読経所本尊の普賢菩薩、十羅刹女10体、護摩堂本尊の不動、脇立2体、愛染明王、五大尊、十二天絵像12体、大般若本尊絵像、不動絵像、明神影向所(本宮祭神・賀茂建角命の遥拝所)、舎利塔、前庭に竜ガ池などがあった。(『鴨社遷宮記』) 「鴨社古図」は平安時代後期、1095年頃に成立か、鎌倉時代に制作された。その後、近代、明治期(1868-1912)に模写されている。この古図にも境内伽藍が描かれている。境内地は、現在の河合社の北側に位置していた。西側・北側は、屋根を上土とした築地塀により囲まれ、東・南は生垣か樹林になっていた。西辺の築地塀は、檜皮葺であり、西面が正面とみられる薬医門の表門が開いていた。北面の築地には、簡易な穴門があった。境内中央には、低い基壇の上に、南面した本堂(桁行7間)があり、屋根は入母屋造の檜皮葺だったとみられている。建物中央5間は桟唐戸の扉が開き、その左右に連子窓が設けられていた。本堂の東に食堂(じきどう)があり、東西3間・南北2間で南に庇が付き、切妻造の板葺だった。本堂の西側、表門を入った北側に、袴腰(はかまごし)造の鐘楼が建ち、入母屋造の檜皮葺だった。南側には多宝塔が建立されていた。本堂の正面南には、大池(竜ガ池)があり、北岸の汀は、緩やかな出入をし、西岸は中央部が東へ半島状に突き出ていた。 平安時代後期、1120年に東御塔(東塔、旧東林町、下鴨中学校付近)の木作が始まっている。1128年に鴨神宮寺東塔が完成した。 これは、下鴨神社本社の本殿のやや北東に位置した。第75代・崇徳天皇(1119-1164)が供養する。(『百錬抄』)。1131年には崇徳天皇の母・待賢門院(1101-1145)御願による西塔(出雲路橋東詰、宮崎町、旧塔の壇町、下鴨郵便局付近)が建てられている。(『百錬抄』)。これは、本社本殿の西に位置していた。1138年には、神宮寺・西塔が焼失した。1152年に、禰宜惟文は多宝塔(西塔?)を供養する。平安時代末に、河合神社の北に神宮寺が描かれている。(「賀茂御祖神社社頭図」) 中世(鎌倉時代-室町時代)の史料は確認されていない。なお、室町時代後期、1470年に応仁・文明の乱(1467-1477)による兵火で糺の森が焼失した。 江戸時代前期、1675年に、大火により河合社、鴨社神宮寺も類焼した。 1678年の『賀茂県主社家文書』中の 「延宝六年(1678)下鴨神社造営記」は、下鴨神社境内外各建物の修復・新造に関する記録になる。観音堂はこの時に新造され、構造形式・規模などが中井家の絵図(後述)と合致していた。さらに、部材の寸法、屋根、建具・造作、飾り金具などの仕様も記述されていた。柱の太さ6尺4寸(182㎝)、軒の出は茅負外まで5尺1寸(152㎝)、屋根は瓦葺、壁は白土塗、須弥壇は擬宝珠が逆蓮という禅宗様の形状で真塗(黒色の漆塗) 、 南面の建具は蔀戸で蝉樞(せみちゅう)という金具が付いていた。これは、江戸時代初期に建てられた大覚寺宸殿(右京区)、仁和寺御影堂(右京区)、清水寺本堂(東山区)、知恩院御影堂(東山区)などの文化財建造物にも用いられている。 江戸時代前期-後期の1679年-1741年頃に、観音堂(本堂)が描かれている。(「下賀茂河合社堂舎絵図」)。絵図は、江戸幕府の京都御大工頭・中井家に伝わる文書の中の一つになる。下鴨神社境内・河合社を含む全体図、御蔭神社境内図が描かれていた。各建造物の名称、配置、 形状、規模、 柱位置、 建具の種類、建造物毎に屋根葺材は色分けされていた。神宮寺周辺では、池(竜ガ池)に2つの中島が造られていた。その北側の練塀(ねりべい)内に観音堂(本堂)があり、須弥壇(しゅみだん)が設けられていた。建具・壁、天井の形式なども具体的に記入されていていた。背後(北側)には廊下で繋がった次之間・臺(台)所、湯殿・雪隠(せっちん)、東端に雑舎、離れの下部屋などが建てられていた。 南西に井土(井戸) 屋形、西雪隠があった。 1708年に、神宮寺・摂社・日吉社が炎上する。日吉社は後に相殿になった。 江戸時代後期、1728年に「御祖社社参図」中に境内が描かれている。1864年旧7月の蛤御門の変(禁門の変)では、当神社の宮侍、一乗寺・渡辺の鄕士、奈良・十津川の鄕士が、御所と当神社警固のため神宮寺本堂・雑舎を宿舎にしている。 近代、1868年の神仏分離令以後、明治新政府は宗教政策の一つとして神道国教化をめざした。神仏習合を否定し神仏分離を実施する。このため、神宮寺の伽藍もすべて破却になる。仏教色は一掃され、平安時代後期から続いた1000年の下鴨神社と神宮寺との関係は終焉した。竜ガ池のみは残され、近代以降は「新糺池(しんただす-いけ)」と改称された。昭和期(1926-1989)初期になり、地下水の低下により竜ガ池は枯渇している。その後は、池跡(空池)のみが残される。 現代、2019年まで、河合社の北方に大きな窪地(竜ガ池跡)があった。2021年より、神宮寺跡、竜ガ池が整備され、2024年7月1日より、神宮寺旧跡として拝観・公開が行われる。 ◆神宮寺・社僧 「社僧(しゃそう)」は、宮僧(くそう)、供僧(ぐそう)、神僧(じんそう)などとも呼ばれた。神仏習合の時代に神社に所属した。社僧は、境内の神宮寺に住居し僧形により仏事をとり行ない、神社に奉仕した。寺は別当寺(べっとうじ)とも呼ばれた。神宮寺は、奈良末期に始まったとされ、平安時代に一般化する。その後、近代、1868年の神仏分離令によって廃止された。 社僧には階級があり、別当(神宮寺の長官)の下に、検校(けんぎょう、衆僧の総括・事務監督)、勾当(こうとう、別当補佐)、専当(せんとう、勾当の下で社務担当)、学頭、執行などになっていた。社僧は、本地垂迹(すいじゃく)説の流通に従い勢力拡大し、神職の上位に立ち一社を支配する場合もあった。 下鴨神社神宮寺の社僧の社家は、中世以来、計九口が一統とされる。松林院、本寿院、満徳院、渓広院、乗林坊、最楽坊、随了庵、山崎土佐守、山崎伊予守、山崎讃岐守の10家が記されている。(『鴨神殿舎屋並びに名所旧跡』) ◆賀茂祭 「賀茂祭(かもまつり)」(5月15日)は、「御阿礼(みあれ)祭」、江戸時代以降には「葵祭(あおいまつり)」と呼ばれた。参列者の挿頭(かざし)、社殿、用具などに葵鬘(あおいかずら)を飾り、物忌(ものいみ)の印としたことに因んでいる。 賀茂祭は、天皇の勅使が賀茂別雷神社(上賀茂神社、北区)、賀茂御祖神社(下鴨神社、左京区)両社に奉幣する祭礼だった。宮廷から賀茂社に発遣される勅使行列だった。平安時代の祭りとは賀茂祭を意味していた。祭日は、近代以前は旧4月の「中の酉(なかのとり)の日(二の酉の年は下の酉の日)」だった。近代、1884年以降は5月15日になる。 賀茂祭は「北祭」、石清水八幡宮(八幡市)の祭りは「南祭」とも呼ばれた。現在も「三大勅祭(ほかに石清水祭、春日祭)」の一つに数えられている。 賀茂祭の起源は、第29代・欽明天皇(在位539?-571?)の頃という。暴風雨により被害があり、勅命が下り賀茂の大神を敬う伊吉若日子(いき-わかひこ)が占った。賀茂神の祟りによるとされ、旧4月吉日を選び、馬に鈴をかけ走駆させた。その後、五穀成就豊年になった。賀茂祭の走馬(はしりうま)の起源になったともいう。(『本朝月令』中の「秦氏本系帳の説」)。飛鳥時代、698年に山城国司は賀茂国祭を行ったという。(『続日本紀』)。平安時代前期、806年に官祭になり、810年に斎院が置かれ第52代・嵯峨天皇皇女・有智子内親王が斎王として奉仕した。819年、嵯峨天皇により初めて中祀(ちゅうし、祭りの前3日間を潔斎して行う祭祀)に列せられた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で祭りは中止になる。以後の途絶期に両社は、賀茂祭で使う葵桂(きっけい)を宮中に献上し、その祭礼は「葵御祭(あおいのおんまつり)」と呼ばれという。その後、江戸時代前期、1694年/元禄年間(1688-1740)にようやく祭りは再興された。以来、「葵祭」と呼ばれるようになる。復興に尽力した徳川家・その家紋「葵紋」への配慮があったともいう。近代、太平洋戦争などでも祭礼は中断している。 賀茂祭前儀の流鏑馬(やぶさめ)がある。賀茂祭に先立つ5月12日には、下鴨神社では「御蔭祭(みかげまつり)」、上賀茂神社では「御阿礼神事(みあれしんじ)」が行なわれる。いずれも神霊が生まれ変わる。 賀茂祭は3種の行事からなる。「宮中の儀」は、京都御所で行なわれる勅使の出発の儀式をいう。「路頭の儀」は、行列が御所建礼門を発し、下鴨神社を経て上賀茂神社に参詣に向かう。勅使を中心に検非違使(けびいし)、山城使、内蔵使、舞人、輿、牛車、馬、風流傘など500人が8kmの行程で行う。「社頭の儀」は、行列が両社に到着し、社頭で行われる儀式をいう。勅使による御祭文の奏上、御幣物の奉納、神馬の引き回し、走馬(はしりうま)、舞人による舞「東游(あずまあそび)」が奉納される。現在行われているのは「路頭の儀」、「社頭の儀」になる。夕刻御所に帰還する。なお、斎王代などの女人列は 、現代、1956年に始められた。 ◆流鏑馬 葵祭は、飛鳥時代、第29代・欽明天皇(在位539-571)の時代に、天候不順で五穀が実らず、疫病が流行した際に、賀茂大神の祟りを鎮めるために行われるようになったともいう。(『日本書紀』) また、天皇は賀茂社に使いをやり、馬を馳せ(騎射、流鏑馬)、神人が面、葛をつけて走り、豊饒祈願の祭りを行なったことに始まるともいう。この騎射は、あまりの人出に、飛鳥時代、698年に禁じられ、その後も度々禁止された。 ◆狛犬・狛獅子 本殿階段上に向って右に金色の獅子、左に銀色の角が生えた狛犬が置かれている。狛獅子は陽、太陽、金、左、東を象徴する。狛犬は陰、月、銀、右、西を象徴する。さらに、御扉の両側にも2対が置かれている。彩色があるものは、日本に渡来した際の古式を残すという。 ◆糺の森 境内に自然遊園・糺(ただす)の森(国指定史跡)が広がる。森は現在、約12万㎡の原生林を形成している。 清水の湧く森として、鴨川水源の神の地とされてきた。湧水と切芝の森自体が磐座であり、神の鎮まる地とされた。平安時代には「神の游庭(かんあそひのゆにわ)」として、神と人との交感の場になった。森は、古代山背原野にあった原生樹林と同じ植生がいまも見られるという。ただ、森の植生にも変遷がある。 糺の語源として、「直澄」(ただす、清泉が涌く州)、「只州」(ただす、川の合流する三角州)、神の御座する地神が顕れる地(顕、たつ、出顕、たづ)、神が偽りを糺す地、蓼(たで)の群生地で蓼(たで)巣とする説、河合神社の祭神・玉依姫玉より「多々須」とする説がある。また、「河合(ただす)の森」ともいわれた。『新古今集』には「糺の森」の記載がある。太秦木島坐天照御魂神社(蚕の社)境内には「元糺の池」があり、下鴨神社との関わりがあるという。上賀茂神社との間にも森が広がり、二社は繋がり、糺の森は南限だったという見方もある。 古くより、神域として樹木の伐採が制限されてきた。糺の森は、平安時代には150万坪(4 95万㎡)の広大な敷地を有し、境内には200以上の社殿が建っていた。西は鞍馬口西岸、北は植物園北部、松ヶ崎、高野川辺りまで広がっていたと推定されている。安土・桃山時代、1583年の検地)では、151万㎡が確認されている。近代の上知令(1871)以前でも、現在の2倍以上という広大な森が存在していた。 森では、七瀬の霊場として禊祓が行われた。中世以降は戦場にもなった。南北朝時代、1336年の建武の乱では、足利尊氏は森に布陣した。室町時代後期、1536年の天文の乱、応仁・文明の乱(1467-1477)などの際に、本殿、糺の森も焼失する。その後、勧進猿楽の興行も行われた。近世(安土・桃山時代-江戸時代)では「糺の納涼(すずみ)」と呼ばれ、御手洗川に床が出され、庶民の憩いの場になった。近代、明治期(1868-1912)まで冬場の寒冷を利用し、この地で寒天を作っていた。 現在の森の構成は、落葉樹30%、針葉樹20%になる。特に、落葉広葉樹のケヤキ、エノキ、ムクノキなどのニレ科樹林は、かつて山城原野によく見られた樹種であり、いまはここにしか残されていない貴重な森という。これらは、鴨川と高野川の度重なる洪水による氾濫原に植生として適していた。ただ、山城原野の森の植生については異説もある。 近代、1934年の室戸台風被害の後にクスノキが植栽された。ブナなどの巨木、ヒノキ、シイ、アラカシ、シラカシ、イチイガシ、ヒサカキ、マサキ、ネズミモチ、アオキ、ヤブツバキ、イロハモミジ、カツラ、シリブカガシなど40種、4700本の樹木が見られる。樹齢200年-600年の大木も600本ある。 昆虫は、ヒオドシチョウ、ゴマダラチョウ、オオムラサキ、テングチョウ、アオスジアゲハなどの蝶、タマムシ、ウバタマムシなどの甲虫がいる。1982年に森で新種のオオツカヒメテントウムシが発見された。イチイガシに付くイチイガシコムネアブラムシを捕食する。ほかにミカドテントウも見つかっている。 近代、1934年の室戸台風で、森は壊滅的な打撃を受けた。また、現代、1965年頃からの周辺の開発、河川の改修工事、排気ガスなどの影響により、森は衰微しつつある。1989年に糺の森は、国の史跡に指定された。1997年に「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「糺の森」として選定された。山城原野であった頃の植生が今に残る森としている。 境内の参道にコジイ、そのほか、シリブカガシ(連理の榊)、ツガ(相生社)、楼門両脇にオガタマノキ、神服殿近くにヒメコマツ(ヒメコマツ)、比良木社の近くにチャがある。社は「柊さん」と呼ばれ疱瘡神になる。所願成就に際して、お礼に木を植えるとヒイラギになると伝わる。比良木社の近くにユズリハがある。トベラ、モッコク、本殿前にツバキ(擬雪)、橋殿近くにトチノキがある。井上社近くにタラヨウがあり、木の下では、斎王代の禊の儀(樹下神事)が行われる。神官は木下に座したお祓いをするとされる。 オガタマノキなどがある。ほかにイチョウの大木、カツラ、コジイ、ホオノキ、葵の庭にザクロなどがある。 ◆源氏物語 ◈紫式部の『源氏物語』第9帖「葵」巻には、賀茂祭(葵祭)の御禊の日に、一条大路での葵の上と六条御息所(みやすどころ)の牛車の位置争い、「車争い」の場面が描かれている。 葵祭で、光源氏は三役の一人として行粧に「斎王御禊」に供奉した。懐妊した葵の上(光源氏の正妻)と愛人・六条御息所との確執が起こる。一条大路で葵の上と、六条御息所の牛車が鉢合わせになる。参列した光源氏を見ようと車の止める位置を巡って争う。御息所の車は隅に退けられる。見物人の中で恥をかかされた御息所は、生霊になり葵の上に取り憑く。葵の上は病に伏し、息子・夕霧を産み息絶える。夕霧もすぐに亡くなる。 ◈第41帖「幻」巻では、紫の上を失った光源氏は悲しみ、賀茂祭当日に召人の語らいに寂しさを紛らわす。 ◈第12帖「須磨」巻では、光源氏は、右大臣の娘・朧月夜(おぼろづきよ)と逢瀬を重ねた。だが、朧月夜は朱雀帝の寵愛を受けていた。ある時、光源氏は右大臣に見つかり、須磨へ旅立つ前に糺の森が登場する。「うき世をば 今ぞ離るる 留まらむ 名をばただすの 神にまかせて」と無念のうちに詠んだ。 ◈第3帖「帚木」巻-第4帖「若菜」巻に登場する朝顔の姫君は、賀茂斎院の設定になっている。 ◆文学 ◈糺の森は、王朝歌人の諷詠の地になった。清少納言『枕草子』など、文学の舞台としても登場する。 ◈谷崎潤一郎『夢の浮橋』(1959)では、主人公・乙訓糺ーが、当社の御手洗会の禊について語る。谷崎は境内東に住み、邸宅も「五位庵」として登場する。 ◈夏目漱石『京に着ける夕べ』(1910)では、近代、1907年3月28日に漱石は糺の森近くの友人宅を訪ねた。 夜に京都駅に降り立ち、人力車に乗り加茂川の橋を渡り下鴨に就いた。主人は「加茂の森がわれわれの庭だ」という。細雨降る冷えた夜で、森の高い梢の上では烏が鳴き夢を破った。 ◆光琳の梅 「光琳の梅」は、輪橋たもとにある。江戸時代前期-中期の絵師・尾形光琳(1658-1716)がこの辺りを描いたとされ「紅白梅図屏風」(国宝)は最高傑作とされる。18世紀前半作であり、絵には金地に2本の梅の木、白銀の曲線の流水のみが描かれている。構図として、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」が意識されているという。 梅は、2月中旬-3月上旬に開花する。 ◆能 世阿弥作とされる能「班女(はんじょ)」では、糺の森も登場する。美濃国野上の宿の遊女・花子は、投宿した京の吉田少将と恋に落ちる。互いに扇を交して別れた。以来、花子は恋患いになり宿を追われた。東国からの帰途、少将は宿を訪れるが花子はない。少将は下鴨神社に参詣し、糺ノ森を訪れると、一人の班女(狂女)が現れた。女は扇を手に舞い始める。少将は女の持つ扇を見せるよう頼む。それは互いに交した扇であり、女は心乱した花子だったと知れる。 ◆不思議 不思議(鴨の七不思議)といわれる伝承がある。 「相生社の連理の賢木」は、2本の木が途中で一つになっており、「縁結びの木」といわれる。「夫婦の木」ともいう。/「御手洗池」は、足つけ神事で足を浸すと水泡がでる。/「赤椿」が境内に植えられた。当社の神主は位が高く、他から来る使いは、位の低い者が多かった。衣装の色により位が分けられ、赤色は地位の低い者の色とされた。そのため気遣い、赤い色の花弁の椿を植え、赤い装束の参拝者を目立たなくした。/「何でも柊」は、摂社・比良木神社に伝わる。かつて一乗寺西北、柊の森に祀られていた。平安時代後期、1119年に現在地に遷される。以来、疱瘡平癒の信仰を集めた。御礼には柊を献納した。社近くに植えたすべての木が、柊の葉のように棘のある葉に変ったという。/「泉川の小石(烏繩手)」は、紅葉橋の袂にかつて、こがらし社が祀られていた。雨乞い祈願が成就すると泉川の小石が飛び跳ねた。/「船ヶ島・奈良社」は、日照り、戦乱の際に流れを掻き回すと、小石が跳ねて願いが成就した。/「切芝」は、糺の森の臍であり、古代からの祭場になっていた。御蔭祭では東遊(切芝の神事)が催される。/「乳の清水」は、本社前に湧く水であり、旧6月20日-30日に詣で清水に浸ると夏痩せしないとされた。(『京羽二重』) ほかに、「御代ヶ原」「亀島」「いなの笹原」「千早振」などがあり詳細は不明。 ◆水・川 下鴨神社は西の賀茂川と東の高野川の合流地点に祀られている。伝承として、この地の三角州が鴨脚のような形に見えることから、鴨の字を用いて下鴨神社の通称が生まれたともいう。 境内の糺の森には、森を育てる泉が湧き、川が流れている。かつては、つねに清水の湧き出る水源地として崇められていた。現在でも、境内には20あまりの井泉が湧くという。 境内の流路は時代で変化しているとみられる。「賀茂御祖神社社頭絵図」は、鎌倉時代の原図を室町時代に描いたという。現在の泉川付近に南流する流路と、その西に別の南流路がある。二つの流れを東西に結ぶ小川があり、その中央は馬場の西端を南流していた。 御手洗池はかつて自噴していたという。この湧水も、現代、1950年代に枯れたため、現在は井戸から水を汲み上げている。御手洗池からの流れは、「御手洗川(みたらしがわ)」と呼ばれ南流する。橋殿の下を潜り南流し、本殿を出て「奈良の小川」と名前を変える。かつては周囲にナラの林があり、奈良殿といわれる社殿が建っていたという。祭神の奈良殿神は、御供え物、器を祀る神だった。 川は、無社殿神地の「舩島(ふなしま)」の周囲を一周して流れる。奈良の小川は南流し西へ向かう。表参道に架かる奈良殿橋からは、「瀬見の小川(せみのおがわ、鴨川の支流)」として、亀島の周囲を一回り、糺の森を南流している。河合神社の東を経て鴨川に合流する。 近年、奈良の小川の南に、復元された「古の奈良の小川(平安期流路)」が、東より西へ引かれ奈良の小川に合流している。 瀬見の小川は、かつて馬場の西を流れていたという。(『鴨社古図』)。「狭小くあれど、石川の清川(すみかは)なり」(『山城国風土記』逸文)と記されている。このため、鴨川の異名として「石川の瀬見の小川」とされた。この「清川(すみかは)」の「すみ」が「せみ」に転訛し、「瀬見」になった。また、川の浅「瀬」が「見える」ほど水のきれいな川として「瀬見」になったともいう。 源順は「みそぎする瀬見の小川の清き瀬に君が齢をなほ祈るかな」(群書類従本『源順集』)と詠んだ。鴨長明は、清らかな流れを「石川やせみのをがわの清ければ月も流れをたづねてぞすむ」(『新古今和歌集』)と詠んでいる。 境内東には、水量のある「泉川」も流れている。高野川の支流で全長2kmある。かつては松ヶ崎村に水源があり、鴨川に注いだ。泉川とは、木津川の古名ともいわれている。また、川近くにあった和泉式部の家に由来するともいう。 泉川は、京都の河川の中で唯一、自然に近い河川として貴重な存在になっている。川にゲンジホタルを甦させる試みも行われている。なお、毎年6月初旬の夜には、「蛍火の茶会」が催され、糺の森で集められたホタルが闇に放たれる。 近年の試掘調査(2000)により、「古の小川(奈良の小川)」の旧流路が発見され、祭祀遺跡など多数が出土した。その後、古の小川は復元される。この奈良の小川は、平安時代末-鎌倉時代に造られ、その後一度埋まる。江戸時代に現在の位置に移設された。当時の奈良の小川は、祭祀の川だった。泉川と瀬見の小川を結んでいたとみられている。 ◆あけ橋 「あけ橋」は、瀬見の小川に架かる橋をいう。この橋を渡ることでお祓い、禊としていた。祓い清め、身を改めることからあけ橋という。平安時代末の「鴨社古図」に記載があるという。『祐直卿記』(? )にも「赤井橋」と記されているという。 ◆御手洗池・みたらし団子 「御手洗池(神池、みたらし川)」は、『京羽二重』(1685)では「糺清水」とある。現在は地下水が汲み上げられている。年間を通じて17度の水温という。 かつて泉は自噴し、底からは大きな水泡が湧いた。この泡をかたどって、「みたらし団子」が生まれたともいわれている。みたらし団子は、5個の団子が竹串に刺してある。一番上の団子はやや大きく、ほかの4個と離れて刺される。一番上が人の頭を、ほかは四肢を表しているという。厄除けの人形を象ったともいう。また、第96代・南朝初代・後醍醐天皇(1288-1339)が行幸の際に、池の水をすくったところ、泡の出方が初めに1つ浮かび、続いて4つ連続して浮かんだ。天皇は健康長寿の吉兆として喜び、境内の茶屋に命じ、みたらし団子を作らせたという。江戸時代前期、1638年に「みたらしだんご」の名が見られる。(『毛吹草(けぶき-ぐさ)』) 境内西にある加茂みたらし茶屋(左京区)の名物「みたらし(御手洗)団子」がある。 御手洗池では、葵祭の斎王代による御禊儀、樹下(じゅげ)神事(御祓)などの神事が斎行される。御禊儀では、上賀茂神社を流れる御手洗川と、下鴨神社の摂社・御手洗神社前の御手洗池で、隔年交代で執り行われる。 ◆御手洗 御手洗の三本杉(手水透堀)は、西参道の西口にある。 水は、古くより糺の森の三本杉から湧いていたという御神水になる。平安時代後期、1161年の『治承遷宮記』に、御手洗の御井に日照りの際に降雨を祈ったと記されている。それ以来、湧水が続いているという。 ◆遺跡 ◈現代、2003年に祭祀遺構が復元された。平安時代後期(12世紀後半)に造られた方状形の祭壇遺構であり、糺の森に復元された二つの石敷き遺構は、河原石の上に黄褐土が固められ、水に関する祭祀が行われていたと推定されている。 2009年に糺の森にある「舩島(ふなしま)」に、石組井戸が復原された。平安時代後期、奈良小川に土を盛り上げて造られたとみられている。川と島頂部との高低差は約1.6m、井戸の直径約1.8m、深さ1.7mある。井戸は、雨乞いや雨止みの神事に使われる祭祀用だったと推定されている。 ◈旧神宮寺前庭にあった竜ガ池は、「真竜」と称され、古代信仰の根拠にされてきたという。 竜ガ池の発掘調査では、平安時代後期-鎌倉時代まで遡り、かつては中島があった園池とみられている。江戸時代には、汀は直線的に整備されていたとみられている。 池の北側では、東西方向の道路遺構(幅員2m、長さ27m)が見つかり、かつての観音堂、二十二所社・雑太社に通じた参道とみられている。(『下賀茂河合社堂舎絵図』) ◆加茂人形 加茂人形(高さ5㎝-15㎝)は、木目込人形、やなぎ人形とも呼ばれた。柳の木を彫り、衣服(縮緬、金襴)を貼り付け、賀茂祭り、七福神、大名行列などの作品があった。 江戸時代に賀茂社に仕えていた職人が、祭りに使った柳箱の残木で細工したという。上賀茂神社の宮大工・高橋忠重、その孫・大八郎は名作を残した。下鴨神社の社職は、河合神社付近に住し、副業として人形を制作していたともいう。 ◆鴨・賀茂 カモには「鴨」「賀茂」「加茂」「可茂」などの当て字がある。賀茂氏が下鴨に入り、下鴨付近は「カモ」と呼ばれていた。 「しもかも」は、南北朝時代、1354年に記されている。(『大徳寺文書』)。室町時代後期、1568年に、織田信長の入京の際には、「しもかも」の人々に宮廷警固をさせたという。(『御湯殿上日記』)。 後に、下鴨は「鴨」、上賀茂は「賀茂」と使い分けるようになる。江戸時代に下鴨は「下鴨」が正式な地名になった。伝承として、この地の三角州が鴨脚のような形に見えることから、鴨の字を用いて下鴨神社の通称も生まれたともいう。 ◆蓼倉 平安時代に出雲郷は、鴨川を挟み出雲郷と蓼倉郷(たでくら-ごう)に分かれる。蓼倉里は、下鴨神社の荘園になった。 平安時代前期、844年に、下鴨神社は4郷(出雲・蓼倉・来栖野・粟田)の領主になり、農民は年貢を納めた。 ◆結婚式 神前結婚式が挙げられる。 ◆お御籤 当社のお御籤には「平」が出る。 ◆映画 時代劇映画「眠狂四郎殺法帖」(監督・田中徳三、1963年、大映京都)の撮影が行われた。 糺の森では、時代劇映画「座頭市地獄旅」(監督・三隅研次、1965年、大映)、現代劇映画「日本の首領 野望編」(監督・中島貞夫、1977年、東映)では、旧華族令嬢(岸田今日子)と実業家(松方弘樹)が乗馬する場面で使われた。現代劇映画「華の乱」(監督・深作欣二、1988年、東映)では、与謝野晶子(吉永小百合)と有島武郎(松田優作)の両家族がピクニックする。時代劇映画「女帝・春日の局」(監督・中島貞夫、1990年、東映)、時代劇映画「浪人街」(監督・黒木和雄、1990年、山田洋行ライトヴィジョンほか)では、クライマックスシーンで、荒巻源内(原田芳雄)ら浪人と旗本の大立ち回りが繰り広げられた。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の舞台になった。 糺の森、相生社、紅葉橋、「明石さん」、「私」も登場する。 ◈ドラマCD『がんばれ!消えるな!!色素薄子さん』(原作・水月とーこ、2010年10月)に当社が登場する。 ◈劇場版アニメーション『ハル』(監督・牧原亮太郎、制作・WIT STUDIO、2013年6月8日)の舞台になった。糺の森、あけ橋付近が登場する。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。「下鴨家」は、糺の森に暮らす狸の名門だった。第1期第3話で御手洗池に「下鴨矢三郎」が足をつける。細殿もある。第4話に楼門東、第13話に初詣、焚火、楼門、言社、舞殿、本殿などが登場する。第2期第4話に御手洗社、御手洗池がある。第8話にもシーンがある。第12話で矢三郎と「南禅寺玉瀾」が婚礼式をあげる。舞殿階段の人物シーン、鳥居、楼門、相生社、細殿、泉川の橋など数多い。 ◈アニメーション『 長門有希ちゃんの消失』(原作・谷川流、監督・和田純一 、制作・サテライト、2015年4月-7月、16話・OVA1話)の第13話に糺の森、下鴨納涼古本まつりなどが登場する。 ◈アニメーション『夜は短し歩けよ乙女』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・サイエンスSARU、2017年4月)の舞台になった。糺の森、「黒髪の乙女」、下鴨納涼古本市が登場する。 ◆祭礼 ◈「蹴鞠(けまり)はじめ」(1月4日)は、新春恒例であり、平安時代の球技を伝えている。 蹴鞠(しゅうきく)保存会の会員は、烏帽子を被り色とりどりの水干・袴姿のいでたちで、鞠を落とさないように蹴り合う。鞠は白く鹿革製(直径20㎝、重さ150g)である。青竹を四隅に立てた「まり庭」の中で、男女8人が輪になり、独特の掛け声「アリ」「ヤァ」「オゥ」とともに、右足のみを使い蹴り上げていく。勝敗はなく、相手が受けやすい球を蹴るのが賞賛される。 ◈「紀州梅道中」(6月6日)では、現代、2006年より紀州梅の会(梅干組合など)が初物の青梅(10㎏)を奉納している。平安装束の女性・白装束の担い手・雲水・奉行など50人の行列が本殿近くまで道中を行う。その後、神前に梅を奉納する神事などが行われる。 故事によれば、室町時代後期、1545年旧4月17日(6月6日)に、第105代・後奈良天皇が賀茂社(下鴨神社・上賀茂神社)に梅を奉納し降雨を祈願した。この時、雷鳴とともに大雨が降り、旱は終息し五穀豊穣をもたらしたという。以来、人々は恵の雨を「梅雨」と呼んだ。梅に感謝し、災い・疫病を除き、福を招く梅を「梅法師(うめほうし)」といい贈り物にするようになったという。 ◈「御手洗祭(足付け神事)」(7月27日-30日)は、7月の土用の丑の日に催されている。境内の井上社に祀られている瀬織津比売命(せおりつひめのみこと)は罪、穢れを祓う神という。神池(かみいけ)に足をつけ、燈明に供え、御神水を飲むと諸病にかからず、延命長寿の霊験あらたかといわれている。江戸時代から始まった風習という。 また、御手洗川(神池)で取れる黒石「鴨の神石」は、子どもの疳虫封じの効果があるとされ、この日に限り授与される。 かつては井泉からの湧水があったがその後涸れ、いまは新たな井戸水が池に引かれている。 ◈「矢取神事」(8月6日)は、御手洗池で行なわれる夏越神事になる。賀茂伝説の丹塗矢に由来する。池の中央に立てられた50本の斎串(いぐし)は竹に御幣を挟んであり、矢に見える。斎串は、厄よけ、開運、長寿などの御利益があるという。かつて、田に斎串をさして、田の神を祀ったところに起源があるという。参拝者の名前を記した人形(ひとがた)がまかれると同時に、矢を激しく奪い合う。 ◆年間行事 元旦・歳旦祭(0時開門、20時閉門)(甘酒接待)(1月1日)、蹴鞠はじめ(1月4日)、成人祭(1月中旬)、御粥祭(1月15日)、節分祭(2月3日)、祈年祭(2月17日)、天長祭(2月23日)、流しびな(3月3日)、流鏑馬神事・鳴弦・蟇目神事(5月3日)、斎王代禊の儀・古武道奉納(5月4日)、歩射(ぶしゃ)神事(5月5日)、御蔭祭(5月12日)、賀茂祭(5月15日)、献花祭(5月中旬)、献茶祭(5月中旬)、煎茶献茶祭(5月中旬)、紀州梅道中(6月6日)、蛍火の茶会(6月中旬)、みたらし祭(7月土用の丑の日、前後4日間)、夏越神事(8月立秋の前夜)、古本まつり(8月中旬)、結納祭(9月9日)、名月管絃祭(9月仲秋の名月の日)、繁昌大国秋祭(10月9日)、神嘗祭(10月17日)、七五三まいり(11月)、明治祭(11月3日)、新嘗祭(11月23日)、お火焚祭(11月28日)、御薬酒神事(12月12日)。大絵馬奉納奉告祭並清祓式(舞殿正面に干支大絵馬が設置される。日本画家・塩谷栄一作、高さ1.5m、幅1.8m。)(12月中旬-翌年の1月末)、大晦日(除夜、大祓)(12月31日)。 月次祭(毎月1日)。 *年間行事は中止、日時、内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『賀茂御祖神社』、『日本の古社賀茂社 上賀茂神社・下鴨神社』、『鴨社の絵図』、『京都古社寺詳説 平安前期編』、『下鴨神社と糺の森』、『下鴨神社今昔 甦る古代祭祀の風光』、『下鴨神社と糺の森』、『神の游庭』、『史跡賀茂御祖神社境内』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都』、『京都・世界遺産手帳 下鴨神社』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『賀茂文化 第5号』、『賀茂文化 第11号』、『京都学問所紀要 第二号』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『日本映画と京都』、『京のしあわせめぐり55』、『源氏物語を歩く旅』、『紫式部と平安の都』『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京の怪談と七不思議』、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『親と子の下鴨風土記』、『お参りしたい神社百社』、『京都 神社と寺院の森』、『古寺名刹巡礼の旅3 賀茂川の道 京都』、『京都はじまり物語』、『週刊 京都を歩く 24 下鴨』、『京都の災害をめぐる』、「朝日新聞 2025年5月1日付」、京都市平安京創生館 、下鴨神社の各種説明文・解説文、ウェブサイト「糺の森神宮寺跡の整備事業について 2022年3月31日-糺の森財団、」、ウェブサイト「延宝度神宮寺観音堂の復元について 2022年12月12日-糺の森財団」、ウェブサイト「下鴨神社」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」 |

||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| |

|||||||||