|

|

|

| 龍源院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Ryogen-in Temple |

|

| 龍源院 | 龍源院 |

|

|

庫裏     四方蒔絵の碁盤  火縄銃  阿吽の庭  阿吽の庭  阿吽の庭、阿の石  阿吽の庭、吽の石  阿吽の庭  東滴壷  東滴壷    方丈  唐門  檀那の間  方丈  方丈   方丈   方丈  室中(しつちゅう)  南庭  南庭  開祖堂、開祖の塔所、一重入母屋造、檜皮葺、昭和に造られた唐様。   方丈前庭にある桃山型石燈籠、もとは大宮御所にあったという。  上間(じょうかん)、衣鉢間(えはつのま)  眠蔵(みんぞう/めんぞう)  眠蔵(みんぞう/めんぞう)  下間(げかん)、書院の間、狐窟  下間(げかん)、書院の間、狐窟、「白蔵主(はくぞうす)」の屏風  下間(げかん)、書院の間、狐窟  北庭  北庭  茶室「参雨軒」  茶室「参雨軒」  茶室「参雨軒」、「滴菴」の額  茶室「参雨軒」 茶室「参雨軒」 門前の石畳参道 |

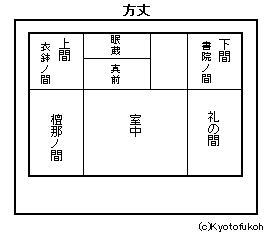

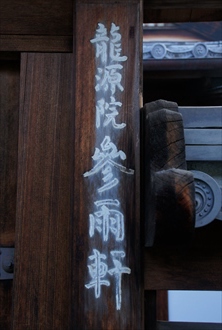

大徳寺塔頭の一つ龍源院 (りょうげん-いん/りゅうげん-いん)は、「洛北の苔寺」といわれる。大徳寺山内で最も古い寺とされている。龍源寺派(大徳寺南派)の拠点になる。 南派の法源地本院、大徳寺南派本庵(院)。本尊は釈迦如来像。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 室町時代、1502年/1504年/1506年、大徳寺72世・東溪宗牧(とうけい-そうぼく)を開祖とする。能登の領主・畠山義元、近江の佐々木氏、豊後の大友義長(大友宗麟の祖父)、周防国守護・大内義興らにより創建された。(『都林泉名勝図会』)。この東溪の退居庵は、徳禅寺の西の現在地にあり、「霊山一枝軒(庵)」と称した。 また、永正年間(1504-1520)、能州大守・畠山修理大夫義隆により、龍源院として建立されたともいう。(『龍宝山大徳禅寺志』『都林泉名勝図会』)。同年間、客殿が建てられる。 1517年、東渓宗牧が亡くなり、2世・悦溪宗忢(えっけい-そうご)が継ぐ。 後に龍源院に改めた。山号より「龍」と、臨在禅で唯一の意味の「松源一脈」の「源」から成る。「松源」とは、中国臨済宗松源派の祖・松源崇岳をいう。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、御朱印配当37石8斗4升5合を有した。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、大阪住吉神社内・慈恩寺と、岐阜高山城主・金森長近が大徳寺境内に創建した金竜寺を合併した。 ◆東渓 宗牧 室町時代中期-後期の僧・東溪 宗牧(とうけい-そうぼく、1455-1517)。男性。何似生(かじせい)、閑々子(かんかんし)。筑前(福岡県)の生まれ。博多・妙楽寺で出家する。春浦宗煕に師事し、鐵牛の号を授かる。亡くなる際に春浦は鐵牛を実伝宗真に付託し、その法嗣になり東溪に改めた。1505年、大徳寺72世、大徳寺南派、1512年、第104代・後柏原天皇より仏恵大円禅師の号を贈られる。大徳寺・龍源院、近江・龍松山大雲寺、近江・円覚山中興寺、伊勢・拈華山正法寺などを創建した。62歳。 龍源院(北区)に塔された。 ◆松源 崇岳 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・松源 崇岳(しょうげん-すうがく、1139-1203)。詳細不明。男性。中国・臨済宗松源派の祖とされ、仏果円悟下5世、密庵下2世に当る。64歳。 ◆行心 鎌倉時代中期の仏師・行心(?-?)。詳細不明。男性。快慶の弟子という。1250年、大徳寺・龍源院の釈迦如来坐像を造仏した。 ◆大友 義長 室町時代後期の周防・長門両国の戦国大名・大友 義長(おおとも-よしなが、1478-1518)。男性。晴英。父・豊後(大分県)の大友氏の第20代当主・大友義鑑の次男。叔父・大内義隆の猶子になる。後に解消されるが、1551年、大寧寺の変により義隆が殺されると、大内氏の新当主になる。毛利元就との戦に敗れ自刃し、西国周防の大内氏は滅亡した。40歳。 ◆悦溪 宗忢 室町時代中期-後期の臨済宗の僧・悦溪 宗忢(えっけい-そうご、1464-1525)。男性。宗悟、諡号は仏照大鏡禅師。近江(滋賀県)の生まれ。東溪宗牧に参じ、その法嗣になる。1515年、大徳寺79世になる。龍源寺2世になった。龍源寺に参雨軒、晶光庵を創建した。1514年、五ヶ条法度、1515年、十誓文を制した。参雨軒に塔された。64歳。 ◆鍋島 岳生 近現代の作庭家・鍋島 岳生(なべしま-がくしょう、1913-1969)。詳細不明。男性。佐賀鍋島藩の末裔、本名は雄男、号は岳生。東京農業大学出身。重森三玲らによる全国一斉古庭園実測調査(1936-1938)で全国200の庭園の実測製図を担当した。大徳寺実測調査を行う。的確な実測、製図には定評があり、実測に基づいて龍源院の壺庭「東滴壺」が作庭された。その遺作になった。57歳。 ◆仏像 方丈に本尊の美仏「釈迦如来坐像」(重文)(52/51.8㎝)が安置されている。鎌倉時代の快慶弟子、行心の作による。 胎内に鎌倉時代中期、「建長二年(1250年)」の墨書銘があった。気品に満ちており、右手は施無畏印、左手は与願印を結ぶ。京都八釈迦の一つに数えられている。 木造、漆箔、玉眼。 ◆建築 ◈「方丈」(重文)は、室町時代後期、1502年/永正年間(1504-1520)の建立ともいう。日本最古の方丈建造物になる。禅宗方丈建築の様式を完全に残した唯一の遺構とされている。 方丈正面中央の「室中(しつちゅう)」は住持が禅を説き、問答、儀式法要などを行う場になる。その奥の「真前(しんぜん)」には祖師、開祖を祀る。 その裏に「眠蔵(みんぞう/めんぞう、侍眞寮)」があり、僧は二畳の暖席(敷物の畳)で休んだ。江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)には仏間として造営されたものを、現代、1964-1966年に創建時の様式に復元した。 左奥の「上間(じょうかん、正位、衣鉢間、室銘は狸窟)」は、衣鉢(三衣の五条、七条、九条袈裟)を納める所であり、日常生活を行う居間になる。 その前の次の間の「檀那ノ間(だんなのま)」は、寺の檀越、檀家と住持が歓談する部屋になる。 室中右の奥の間に「下間(げかん、客位、書院の間、室銘は狐窟)」があり、公式の賓客と応対相見した。 その下手の間の「礼ノ間」は、住持、修行僧が公式の茶礼、香礼などを行う場であり、古くは大名公家のお供の控所になった。 当院の特徴として、他院では真前を仏間形式とし客殿様式とする。当院にはそれが見られない。当院には、上間に敷物の畳である暖席(2畳)があり、高貴な人々が使用した。下間には暖席が「コ」の字形に5畳ある。眠蔵脇にも暖席(2畳)があり、ほかの間には用いていないなどが挙げられる。 現代、1964-1966年の方丈解体修理に際して、室町時代後期、1548年の古文書などが発見された。その際に、創建時の様式に復元された。現在、真前には開祖、師らの頂相を掛けている。一重入母屋造、檜皮葺。桟唐戸は禅宗様、外定付。平面積175.014㎡、桁行14.795m、軒面積299.349㎡、梁間11.836m、屋根面積370.535㎡。 ◈「唐門」(附玄関、重文)も方丈と同じく、室町時代後期、1502年/永正年間(1504-1520)の建立という。日本最古になる。一重、切妻造、檜皮葺。 ◈「表門」も方丈と同年の建立による。四脚門、切妻造、檜皮葺。 ◆茶室 「参雨軒(さんう-けん)」(8畳、6畳、8畳)がある。 ◆庭園 庭園は方丈四方に5つある。北庭の「龍吟庭(りょうぎんてい)」、南庭の「一枝坦(いっしだん/いっしたん)」、東の壺石庭の「東滴壷(とうてきこ)」、「阿吽(あうん)の石庭、滹沱底(こだてい)」、「開祖堂前庭」になる。 ◈北庭「龍吟庭」は主庭になる。室町時代、相阿弥(そあみ)作庭によるという。須弥山式の枯山水式庭園であり三尊石組、全面を覆う杉苔からなる。苔地は大海、石組は陸地を表す。中央の石組が須弥山で、主石の立石は右にやや傾く。その天端は水平に切られる。その左右に二つの石が組まれ三尊石になる。その前に円い板石「遥拝石(礼拝石、座禅石)」がある。 また、須弥山を滝組、臥石を水分石(みくまりいし)とするともいう。また、宝珠を追う雲間から現れた青龍の頭であり、点在する石組はその背鰭(せびれ)ともいう。クロガネモチなどわずかな植栽がある。 ◈臥石の南庭は「一枝坦」という。開祖・東渓宗牧禅師が、師・実伝和尚より贈られた室号「霊山一枝之軒」より名づけられたという。現代、1980年、喝堂和尚住持の作庭による。白砂と石組、苔地で構成され、白砂は大海を表す。東(左)に楕円形の苔山(苔島)に亀島があり二石が配されている。西に鶴島、奥に蓬莱山、その脇に板石の「一枝坦」が据えられている。 なお、庭はかつて、石燈籠と苔庭で構成されていた。樹齢700余年という中国種の山茶花「楊貴妃」が植えられ、11月中旬-4月に深紅の花をつけたという。1980年に枯死し、枯山水式に作庭し直された。 ◈東の壷庭「東滴壷」は、日本最小の石庭であり、「4坪(13.2㎡)の宇宙」と呼ばれる。白砂に3石と2石の2群5個の石のみで構成されている。一水滴が渓流になり、やがて大河、大海になる様を描く。日々の行いを大切にすることが説かれているという。現代、1960年、鍋島岳生(1913-1969)の作庭による。重森三玲を中心に行われた全国一斉古庭園実測調査(1936-1938)に基づき、石の選定、組み方などに無駄がないとされている。「東滴壷」が鍋島の遺作になった。かつては、榊、南天などの植栽があったという。幅2m、奥行き7.5m。 ◈庫裡南軒先の「滹沱底(こだてい)」は「阿吽(あうん)の石庭」ともいわれる。名は、宗祖が住んだ中国河北鎮州城南を流れる「滹沱河」による。 白砂に、秀吉が建立した聚楽第の基礎石が東西に配され、西の穴の空いた石を「阿の石」、東を「吽(うん)の石」という。 ・西の「開祖堂前庭」には、鶏足山(けいそくざん)に、苔地に石畳、灯籠などが配されている。 ◆文化財 ◈室町時代後期、1515年の「東溪宗牧頂相賛」。 ◈「龍源院」の額は、明・方梅崖の書による。 ◈方丈襖絵に室町時代、等春筆「列仙の図」。鈴木松年筆「城蔵主と月にむら雲」一双。室中に江戸時代初期の襖絵「龍と波」。 ◈豊臣秀吉、徳川家康が対局した四方蒔絵の碁盤、安土・桃山時代、「天正十一年」(1583年)の在銘のある日本最古の種子島銃。 ◈楊茂「玻瑠龍文様堆朱大香合」。 ◆白蔵主の屏風 方丈東の間の隅に「白蔵主(はくぞうす)」の屏風が立てられている。逸話が残る。 かつて堺・南宗寺の塔頭・松林寺に、一人の雲水僧があり修行を積んだ。僧は時折、こっそりと市中に出ては、貧者を助けた。やがて和尚に成り、思い悩む人々を救済する。この雲水とは、実は山内の耕雲庵に住していた古狐だったという。 現代、1960年、突然に当院を訪ねる者があった。大阪の某人であり、その理由を尋ねた。その人は、当院の門前まで来て、先に足が一歩も進めなくなったという。やむなく、意を決して山門を叩いたという。某氏によれば、近頃家業振るわず、家庭に不幸も続いた。ある行者に見てもらうと、家に狐の軸か屏風がないかと問う。もしも、狐の絵があれば、その狐はまだ修業の身であり、行を積みたいと願っているという。一日でも早く絵を寺に納める方がよいと進言した。それも、大阪の北、京都の寺で、どこか絵を望む所がないかという。そのため、行者らとともに京都に向い、当院に辿り着いたという。 当院方丈東の間には、大徳寺180世・禅海宗俊筆の「狐窟」の扁額が掛けられていた。その縁により、屏風は当院に寄進されいまも飾られている。某氏はその後、平穏無事に暮らしたという。 松林寺では、狐亡き後、耕雲庵の裏山に祠を建て狐を祀ったという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京の庭』、『京都 名庭を歩く』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都・山城寺院神社大事典』、『推賞 日本の名園 京都・中国編』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都の仏像』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『古都歩きの愉しみ』 『京都古社寺辞典』、『京都の名園 庭』、『京都 四季の庭園』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』 、「レファレンス協同データベース-国立国会図書館、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|