|

|

||||||||

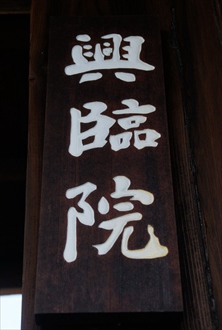

| 興臨院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Kourin-in Temple |

||||||||

| 興臨院 | 興臨院 | |||||||

|

|

|||||||

表門  表門             唐門  唐門 唐門 唐門、波形の連子窓 唐門、波形の連子窓 庫裏  本堂(方丈)禅宗の方丈(本堂)間取

本堂(方丈)の扁額  中央扉の唐草模様の彫刻   茶室「涵虚亭(かんきょてい)」   庭園、方丈前庭  方丈北の庭   琴心塔   貝多羅葉  門前の石畳参道 |

大徳寺境内南東に、塔頭の興臨院(こうりん-いん)はある。 臨済宗大徳寺派大本山、龍源門下、本派南派に属する。本尊は、釈迦如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、大永年間(1521-1528)/天文年間(1521-1533)/1533年/1520年、能登の守護・畠山左衛門佐義総(畠山義総)が、自らの法名「興臨院殿伝翁徳胤大居士」を寺号として建立した。開祖は、大徳寺86世・小渓紹怤(しょうけい-じょうふ、仏智大通禅師)による。(『龍宝摘撮』)。以後、畠山家の菩提寺になる。 創建直後、本堂は焼失している。(『龍宝摘撮』) 1532年、再建された。 天文年間(1532-1555)、畠山義綱が建立したともいう。(『龍宝摘撮』)。1544年に没した畠山義綱が法名「興臨院殿伝翁徳胤」により塔頭名にしたともいう。(『龍宝山大徳寺誌』) 1533年、興臨院納所の天啓宗歅(てんけい-そういん)が大徳寺常住より境内地(東西六丈五尺、南北四丈)を得る。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)/1581年、加賀の前田利春?、前田利家により屋根が修復された。以後、前田家の菩提寺になる。 現代、1978年、本堂の解体修理が行われた。庭園が作庭される。 ◆畠山 義総 室町時代後期の武将・畠山 義総(はたけやま-よしふさ、1491-1545)。男性。父・畠山慶致(よしむね)(清和源氏の一家系、能登畠山氏、第5代当主)。1515年、伯父・畠山義元の跡を継ぎ、能登の守護になる。7代当主になり、父と共同統治を行なう。七尾城主として一向一揆鎮圧、商人、手工業者、文化人への保護政策により、七尾城下町は栄え、名君と呼ばれた。古典、和歌、漢詩文などに親しむ。能登畠山文化の全盛期を築いた。55歳。 義総没後、畠山氏は急速に衰退し、1577年、上杉謙信により畠山氏は没落した。その後、江戸幕府高家になり、後に畠山家を復興する。 ◆小渓 紹怤 室町時代後期の臨済宗の僧・小渓 紹怤(しょうけい-じょうふ、1474-1536)。男性。仏智大通禅師。美濃(岐阜県)、菅氏の出身。東溪宗牧(とうけい-そうぼく)に参じた。1520年、悦溪宗忢(えっけい-そうご)により「小溪」の号を与えられ、法嗣になる。1525年、大徳寺に入寺、86世。1528年、龍源院に住した。1532年、第105代・後奈良院により仏智大通禅師の号を贈られた。62歳。 興臨院(北区)が塔所になる。 ◆畠山 義綱 安土・桃山時代の戦国大名・畠山 義綱(はたけやま-よしつな、?-1594)。男性。父・第8代当主・畠山義続。能登畠山氏の第9代当主。1551年、父・義続が前年の能登天文の内乱の責により隠居し、家督を継ぐ。1555年-1560年、弘治の内乱で、義綱軍は温井・三宅連合軍を鎮圧し、大名専制支配を確立した。1566年、長続連、遊佐続光、八代俊盛などの重臣による永禄九年の政変で、義続・義綱父子らは追放され、縁戚の六角氏領地、近江坂本に逃れた。1568年、義綱らは、六角氏、上杉謙信、神保長職らにより能登に反攻し敗退した。近江伊香郡余吾浦で死去した。 ◆前田 利春 室町時代後期の武将・前田 利春(まえだ-としはる、?-1560)。男性。別名は利昌(としまさ)、通称は蔵人、縫殿助。父・前田利隆。子・前田利家。尾張愛知郡荒子(あらこ)に2000貫を領した。荒子・観音寺に葬られる。 ◆前田 利家 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 利家(まえだ-としいえ1538-1599)。男性。幼名は犬千代、孫四郎、又左衛門尉、筑前守、加賀大納言、異名は槍(やり)の又左衛門。尾張国(愛知県)の生まれ。父・前田利昌(利春)、母・竹野氏の4男。織田信長に近侍し、1551年以後、従軍した。1556年、美濃の斎藤道三征伐に加わる。1558年、まつ(芳春院)と結婚した。1559年、信長の勘気を受け一時蟄居した。1560年、桶狭間の戦いに加わる。1569年、信長に許され、その命で兄・利久に代り家督を継ぎ、赤母衣衆(あかほろしゅう)になる。1570年、姉川の戦い、1575年、長篠の戦いに加わる。信長から越前を与えられた柴田勝家の監視役として、佐々成政・不破光治と府中(武生市)に配され、府中三人衆として施政に当たる。1581年、能登七尾城主になり国持大名になる。1582年、本能寺の変の後、越中の前線から撤退し、石動山天平寺の僧徒、温井・三宅などの反乱を討伐した。1583年、賤ヶ岳の戦で、当初、柴田勝家に加担し、後に豊臣秀吉に降伏した。勝家の自害・柴田氏の滅亡後、加賀金沢城主になり、北陸を制する大大名になった。1584年、小牧の戦いに成政を末守城で破り、加増された。1585年、秀吉の越中征伐後、長男・利勝(利長)が越中3郡を領し、北陸の雄藩としての基礎を固める。秀吉の信頼を得て、1586年、羽柴姓と秀吉の旧官名筑前守を譲られた。1587年、九州征伐で京都・大坂を守護した。1590年、小田原征伐で北関東から進撃し、奥羽征伐にも従い秀吉の全国統一に参加する。参議になる。1592年、文禄の役で、名護屋に駐留し徳川家康とともに漢城(ソウル)陥落後の秀吉渡海を止めた。1593年、秀吉に秀頼誕生後、傅役(守り役)に任じられる。1596年、秀吉・秀頼父子の参内に供奉した。1597年、権大納言になる。1598年、五大老の一員になった。秀吉没後、秀頼とともに大坂城に入り、後見した。1599年、家康を追及する先頭に立ちすぐに和解する。直後、妻・まつに遺書を代筆させる。大坂城内で病没した。62歳。 加賀藩の始祖。かぶき者で知られた。計算上手で民政・理財に優れ、茶の湯・和歌にも長じた。豊臣氏とは織田配下の同輩であり、秀吉の室・北政所(高台院)と利家の室・芳春院とは幼なじみだった。利家の3女・摩阿(加賀殿)は秀吉の側室、4女・豪、6女・菊は秀吉の養女になっている。利家の没後、石田三成の失脚、嫡男・利長の加賀帰国など、1600年、関ヶ原の戦へと展開した。 墓は利家の遺言に従い金沢野田山にある。 ◆中根 金作 近現代の作庭家・中根 金作(なかね-きんさく、1917-1995)。男性。静岡県生まれ。静岡県立浜松工業学校、一時は企業に就職した。東京高等造園学校(現、東京農業大学造園科学科)卒業後、1943年、京都府園芸技師に任用された。文化財保護課課長補佐などを歴任した。後、裏千家学園茶道専門学校講師などを務める。1966年、中根庭園研究所設立した。大阪芸術大学学長、浪速短期大学学長などを歴任した。78歳。 足立美術館庭園、大仙公園日本庭園、城南宮楽水苑、退蔵院余香苑、ボストン美術館天心園など、国内外300近い庭園を作庭した。1982年、第7回日本公園緑地協会北村賞など受賞多数。「昭和の小堀遠州」といわれた。 ◆仏像・木像 ◈本堂仏間に、開山の「小渓紹怤(仏智大通禅師)木像」を祀る。 ◈その脇に、本尊の「釈迦如来」、歴代住職、畠山家、前田利家など前田家の位牌を安置する。 ◆建築 現代、1975年より3年にわたり、本堂・唐門・表門などの解体修理が行われた。創建当時の姿に復元された。この際に、庫裏も新築されている。 ◈「表門」(重文)は、室町時代後期、創建当時(大永年間、1521-1528)/1520年/1533年頃の唯一の遺構になる。大徳寺山内でも有数の古い門という。2本の門柱の頭が高く出ており、蟇股(かえるまた、二つの横架材の間にあり、上方の材を支える部材)を左右から挟む。縣魚(あがたうお、棟木の端を隠し風化から守る部材)の唐草模様の中が透し彫りになっている。 平唐門、一間一戸、檜皮葺。 ◈「本堂(方丈)」(重文)は、室町時代後期、1533年頃に再建された。安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)/1581年/1532年-1569年とも、前田利家により屋根が修復されている。 6室あり、南面中央に「室中」、その奥に「仏間」、さらに奥(北面)に「眠蔵(めんぞう)」、南東に「礼の間(西の間)」、その奥(北面)に「書院の間」、南面西に「檀那の間(東の間)」、その奥(北面)に「衣鉢の間」がある。「仏間」とその裏の「眠蔵(めんぞう)」は、室町時代の建築様式の特色を残している。 屋根は、近代の建物より低く造られている。内部も簡素で、民家住宅への過渡期の特徴がみられるという。書院の間には、日本最初という一間の床の間が見られる。これは、畳の床の間になっており、上下2本の框(かまち、床の間などの端に渡す化粧横木)が設けられ、下は少し奥まった「蹴り込み框」になっている。室中の上部は、「響き天井」になっており、下で手を叩くと音が反響する。中央扉の唐草模様の彫刻は、室町時代典型の左右対称式から移行しつつあり、乱れが見られるという。 桁行14.8m、梁間12.1m、方丈形式、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈「唐門」(重文)は、室町時代の禅宗様式を表す。波形の連子窓、客待の花頭窓などの特徴がある。 唐破風、檜皮葺。 ◆庭園 方丈南の前庭(方丈庭園)は、現代、1978年に中根金作(1917-1995)により復元された。『築山庭作伝』中、畠山氏の「越前大守書院庭園図」を参考にしている。 蓬莱山形式の禅院式枯山水であり、地割は東西に細長い。白砂、築山、安土・桃山時代の豪放な石組、石橋、松などが配されている。白砂敷に奥に2つの低い苔の築山がある。山の間に谷があり、石橋が架かる。橋の手前の白砂に2石が立てられ、そのさらに前右に波分石、左に水分石があり、2立石とともに相似する形で置かれている。 中国、唐代、浙江省天台山の国清寺には、伝説的な僧・寒山と捨得が暮らしていた。彼らの生活していた蓬莱世界を表しているという。 ◆茶室 茶席「涵虚亭(かんきょ-てい)」は、中国北宋代の政治家、詩人の蘇東坡(蘇軾、1036-1101)の詩から名付けられた。茶人・古田織部(1544-1615)好みの四帖台目になっており、「隅板」(格子組を補強するために四隅に付ける三角形の力板)を加えた。1928年に山口玄洞の建立による。 「貴人口」のほか、「給仕口」(給仕人の出入り口)を入ったところが板敷きになっている。さらに、給仕口のすぐ右が床の間になる。「洞床」(ほらどこ、床の間内部の隅柱や天井を塗り壁で隠し、塗り回しに仕上げた、床の間から袖壁が出て、中が空洞のように見える)になる。 三つの様式の天井、平天井、掛込天井、落天井が見られる。 ◆文化財 ◈「椿尾長鳥模様堆朱(ついしゅ)盆」(重文)は中国元時代の長成作、刻名「張成造」がある。 ◈「後奈良院女房奉書」(重文)など。 ◈本堂室中にかつて、狩野元信の「墨画山水」、東間に元信の「彩色花鳥香猫」、西間に土佐光信の「彩色旦人の風俗画」などがあったという。幕末-近代にかけた混乱により失われた。 ◆寮舎 ◈「玉雲軒」は、室町時代後期、天文年間(1532-1555)に、大徳寺101世・雲叔宗慶(うんしゅく-そうきょう)が、師・天啓宗歅(てんけい-そういん)を開祖として創建した。南派輪住の寮舎になる。 ◈「真常軒」は、室町時代後期、永禄年間(1558-1570)、また、安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)に、大徳寺121世・明叔宗哲(みょうしゅく-そうてつ) が玉雲軒の北に創建したという。江戸時代後期、文化年間(1804-1818)に廃された。 ◈「臨流軒」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)初めに、大徳寺136世・心溪宗安(しんけい-そうあん)により創建された。南派兼帯で護持される。江戸時代、文政・天保年間(1818-1844)に廃された。 ◈「威徳院」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に俊叟座元を開祖として創建された。天瑞寺の北の寮舎・甘棠院(かんどういん)を改めたものという。号は秀吉幼子・甘棠院殿(織田信雄の娘で豊臣秀吉の養女)に因るという。威徳は、檀越・宗対馬守義智の室の法号に因る。江戸時代後期、文化年間(1804-1817)欠住、黄梅院が代行し、1854年に廃された。同年に廃された月心院は、威徳院住持の寝室であり、開基は不詳。 ◆貝多羅樹 境内には、貝多羅葉(ばいたらよう、貝多羅樹)が植えられている。ヤシ科のオウギヤシ(ウチワヤシ)で、葉の裏に竹筆や鉄筆などで文字を書くと、跡が黒く残る。このため、古代インドでは写経の際に紙の代用にした。貝多羅は梵語(サンスクリット語)で、「葉」を意味している。 なお、同じような用途の樹に、モチノキ科の常緑樹、多羅葉(たらよう)がある。「葉書」の語源になった。 ◆墓 畠山家歴代、浅野幸長夫人(池田恒興の娘)、久我大納言夫妻(?)の墓などがある。 ◆年間行事 秋に特別公開される。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都秘蔵の庭』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||

|

|

|||||||

| |

||||||||