|

|

|

| 孤篷庵 〔大徳寺〕 (京都市北区) Koho-an Temple |

|

| 孤篷庵 | 孤篷庵 |

|

|

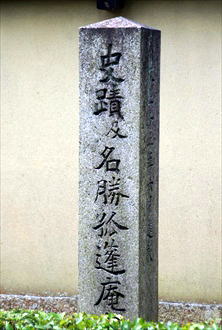

門前の参道  門前の参道         敷石、寄敷石の延段       玄関  玄関「孤篷庵」の扁額       方丈   奥(南)の敷石、寄敷石の延段   瓦による雨落    空濠と石橋、二径間の板橋、橋脚は四角のものが2本立つ。櫛形高欄付。濠は唯一、小堀遠州作庭遺構となっている。   手前の敷石、石橋、門を隔てて奥の敷石と、中心線があえてわずかながら右(西)に外してある。  石橋の櫛形切石欄干は、内側にわずかに傾斜させてある。地覆石も緩やかな曲線を描く。  自然石の割石による橋のたもとで欄干を押さえる橋挟み石(橋添石)、川の流れに対して欄干などを補強する意味があり、のちに意匠の一つに変化した。  欄干下に開けられたわずかな隙間部分、櫛形に抉られている。  大徳寺垣、山門脇の石垣上   遠州辞世の歌「きのふといひ 今日とくらして なすことも なき身の夢の さむるあけぼの」  大徳寺塔頭・「瑞源院跡」「大行院跡」の石標。孤篷庵近くに立つ。 |

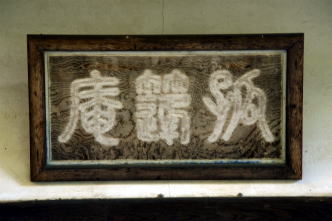

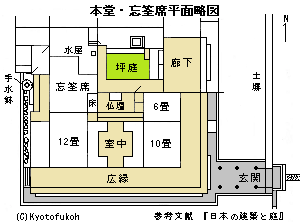

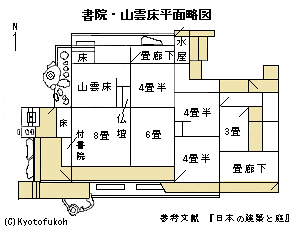

大徳寺塔頭・孤篷庵(こほう-あん)は、境内の最も西、坂の途中に位置する。小堀遠州が造営し、最晩年の2年余り棲んだ。遠州の隠居寺であり菩提寺になった。 臨済宗大徳寺派。 孤篷庵庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 江戸時代、1612年、当初は大徳寺塔頭・竜(龍)光院内に、小堀遠州が自らの菩提所として小庵を建立した。大徳寺156世・江月宗玩(こうげつ-そうがん)を開祖とする。 1643年、境内地が狭いため、孤篷庵を竜(龍)光院より現在地(瑞源院隣地)に移転した。大徳寺184世・江雲宗龍(こううん-そうりゅう)を迎える。 1647年、遠州が伏見奉行屋敷で亡くなる。孤篷庵に葬られる。 1793年、焼失している。 1797年、大徳寺415世・孤篷庵7世・寰海宗晙(かんかい-そうしゅん)の時、出雲松江城主・松平治郷(不昧)により、古図に準じて方丈が再建された。茶室、茶道具類も寄進する。末寺3、孫末寺2があった。 1800年、治郷は書院を再建した。茶室「山雲床」が設けられる。 ◆江月宗玩 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・江月宗玩(こうげつ-そうがん、1574-1643)。男性。諡号は大梁興宗禅師号は欠伸子、慒袋子、赫々子など。父・和泉堺(大阪府)の茶人・商人の津田宗及(そうぎゅう)。小堀遠州の甥。9歳で大徳寺に入り、後に春屋宗園(しゅんおく-そうえん)の法嗣になる。1610年、大徳寺156世になる。1612年、龍光院2世になり院内に「寸松庵」を創建した。1619年頃、大徳寺・大仙院の輪番住持になる。1621年、黒田長政の招きにより博多・崇福寺79世、その後、堺・南宗寺第13世、松浦肥前守隆信の招きで平戸・正宗寺の住持になる。大徳寺・総見院住持になる。1627年、紫衣(しえ)事件では一人赦された。1636年、大徳寺法堂を再建する。70歳。 大徳寺・龍光院に塔された。 詩文茶道、書画、墨跡鑑定に優れた。茶の湯は父・宗及、小堀遠州に学び、千家の復興を助けた。千宗旦、小堀遠州、松花堂昭乗らと親交した。 ◆小堀遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫、遠州は通称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園(しゅんおく-そうえん)に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いで徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1614年、1615年、大坂冬の陣、夏の陣に関わる。1616年、幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き、以後、26年間にわたった。1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり多くの建築、作庭、茶席の建築・作庭に携わる。1642年、徳川家光の茶道師範となる。69歳。 墓所は孤篷庵にある。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」(近代以降の呼び名)を確立した。生涯に400回の茶会を開き、多分野の人々と交流した。東南アジア、中国、朝鮮、オランダなど西洋文化にも関心を示した。水琴窟の原点になる洞水門、サイフォン式の手水鉢を考案した。建築の構造美、庭園の直線美などが特徴とされる。 ◆江雲宗龍 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・江雲宗龍(こううん-そうりゅう、1599-1679)。男性。号ノヘ子、罔両子。円恵霊通禅師。京都の生まれ。父・小堀遠州のその兄弟・池田七左衛門ともいう。江月宗玩(こうげつ-そうがん)の法嗣。1643年、江月より孤篷庵を付与される。1648年、大徳寺184世、同年再住開堂した。福岡・崇福寺80世、近江・孤篷庵を開創したともいう。筑前・金嵯山西光寺、博多・永寿院・望雲庵を創建する。1653年、品川・東海寺輪番住持、1666年、大徳寺仏殿を再建する。81歳。 ◆松平治郷 江戸時代中期-後期の大名・茶人・松平治郷(まつだいら-はるさと、1751-1818)。男性。幼名は鶴太郎、治好(はるたか)、治郷、号は不昧(ふまい)、宗納、斗門、蘭室、笠沢(りゅうたく)、一閑子(いっかんし)、一々斎、法名は大円庵など。父・松平宗衍(むねのぶ)の次男。夫人は仙台藩主・伊達宗村の9女。1767年、出雲松江藩主・松平(越前)家7代になる。佐渡守、出羽守になる。家老・朝日丹波による御立派(おたては)の改革により、藩財政立直しが成功する。1782年、朝日の隠居後、再び財政悪化した。1796年から、治郷自身が親政したが好転しなかった。1806年、隠退した。江戸品川の別邸「大崎園」に茶室を営む。著『古今名物類聚』18巻、『贅言(むだごと)』など。68歳。 藩校を明教館と改称し、藩政改革を行い、貢租の引上げ、治水砂防、人参栽培、漆器などを奨励した。将軍御数寄屋頭3代・伊佐幸琢(いさ-こうたく、? -1808)に茶を学び、石州流不昧派の祖になる。好んだ茶室は松江の「菅田庵」、「明々庵」がある。茶器名器収集は「不昧公御好み」といわれ、江戸時代後期最大の収集者になった。小堀遠州を崇敬し、酒井宗雅・酒井抱一兄弟に影響を与える。大徳寺・孤篷庵を再興し、菩提所の大円庵を建立した。 墓は江戸・天徳寺、後に松江・月照寺に移された。大徳寺・孤篷庵(北区)にもある。 ◆寰海宗晙 江戸時代中期-後期の臨済宗の僧・寰海宗晙(かんかい-そうしゅん、1752-1817)。男性。号は一瓢子、随縁道人、諱は宗唆、敕謚は円応妙運禅師。京都の生まれ。孤篷庵6世・肅巌宗敬(しゅくがん-そうけい)の法嗣。1793年、焼失した孤篷庵を再興する。1802年、大徳寺415世になる。筑前・崇福寺88世、その後、孤篷庵7世として開堂した。1803年、品川・東海寺の輪番を務めた。1806年、孤篷庵に移り、不昧居士牌堂茶室を建立した。禅徳菴を改め、大円庵を興し居したという。大仙門下三玄派。66歳。 ◆小堀政方 江戸時代中期の大名・小堀政方(こぼり-まさみち、1742-1803)。男性。初名は政弥、通称は金次郎。近江国(滋賀県)の生まれ。備中守。父・若年寄・小堀政峯の7男。父は小堀正一(遠州)の子孫。1761年、遺領を継ぎ小室藩主になる。大番頭を経て、1778年、伏見奉行になり和泉守に叙任された。在任中、自藩の財政立て直しなどで多額の御用金・重税を伏見の町人に課した。1785年、伏見町民文珠九助らにより暴政を幕府に越訴され、伏見奉行を罷免される。1788年、改易になり領知没収、藩は取り潰された。身柄は相模国(神奈川県)小田原藩主・大久保忠顕に永預けになる。1789年、播磨国(兵庫県)赤穂藩主・森忠賛に預け替えになる。62歳。 墓は大徳寺・孤篷庵(北区)にある。 ◆小石元俊 江戸時代中期-後期の医者・解剖家・小石元俊(こいし-げんしゅん、1743-1809)。男性。名は道、字は有素(ゆうそ)、通称は元俊、本姓は林野、号は大愚、碧霞(へきか)山人。京都の桂村の生まれ。父・若狭小浜藩主・酒井家家臣・林野市之進(李伯、のち小石姓)。子に元瑞。1750年、父に従い大坂に移り、大坂の九州柳河藩医・淡輪元潜(たんのわ-げんせん)、後に元潜友人・長門の永富独嘯庵(ながとみ-どくしょうあん)に漢洋医学を学ぶ。1764年、父の没後、西国を歴遊し『西游再功』を著す。1769年、大坂に開業し、1777年、京都に移り開業し、皆川淇園(きえん)に漢学を学ぶ。河内の高僧・慈雲(飲光[おんこう])に参禅した。『元衍(げんえん)』60巻を著し、陰陽五行説が益ないとした。1783年、橘南谿らと伏見で解剖を行い、解剖絵巻『解体図平次郎解剖』を作成した。1786年、『解体新書』に触発され、江戸の大槻玄沢宅に寓居し、玄沢・杉田玄白に師事し蘭学を学ぶ。前野良沢、石川玄常らと親交した。1787年、帰京後、京坂で『解体新書』を講義した。1788年-1796年、大坂で「衛生館」を開業する。火災にあう。1790年、山片蟠桃、間重富(はざま-しげとみ)と協同で、傘屋・橋本宗吉を支援し、玄沢に学ばせ、後に蘭書を翻訳させた。子・元瑞も師事させる。1796年より、京都釜座通竹屋町に住み、医学塾「究理堂」を開く。1798年、三雲環善らの解剖を主宰した。1799年、1800年、江戸に行く。1801年、京都に医学館「究理堂」を設立した。著『元衍略義』『衛生堂医訣』など。66歳。 関西への蘭学を導入した。木村蒹葭堂と交わる。築造術・造船術なども学ぶ。 墓は大徳寺・孤篷庵(北区)にある。 ◆小石元瑞 江戸時代中期-後期の蘭医・小石元瑞(こいし-げんずい、1784-1849)。男性。名は龍、字は元瑞、号は檉園(せいえん)、蘭斎、秋巌(しゅうがん)仙史、拙翁。京都の生まれ。父・元俊(げんしゅん)。1799年、父に従い江戸に行き、杉田玄白、大槻玄沢らから蘭方を学ぶ。帰京後、父の私塾「究理堂」を継ぎ、塾「龍門楼」で医生を指導した。50歳で隠居した。著「東西医説析義』『薬性摘要」『梅毒秘説』、詩文稿、随筆、茶・香などの著作もある。66歳。 内科に詳しく、新宮凉庭(しんぐう-りょうてい)とともに「京都の二大医家」と称された。皆川淇園(きえん)に漢学を学び、慈雲(飲光[おんこう])に参禅した。篠崎小竹、頼山陽、田能村竹田らと親交した。 墓は大徳寺・孤篷庵(北区)にある。 ◆孤篷 孤篷庵は、小堀遠州の号「孤篷庵大有」に因み、その師・春屋宗園(1529-1611)により贈られた。「容膝安閑孤掩篷…」(『建立之記」) とある。「篷(とま)」とは、「苫(とま)」の意であり、菅 (すげ) 、茅 (かや) などを菰(こも)のように編み、舟、家などを覆い、雨露をしのぐのに用いる。孤篷とは、孤舟を意味する。 また、方丈南に見える借景としての船岡山を孤舟に見立てたともいう。また、小堀遠州は湖国長浜に生まれた。庵自体が琵琶湖に喩えられ、茶室や庭園も湖に浮かぶ孤舟に由来するともいう。 ◆建築 客殿(重文)、書院(重文)、茶室「(ぼうせんせき)」(重文)も小堀遠州の遺構になる。一度焼失した。その後、松平治郷(不昧公)が古図に基づき忠実に再建したという。その正確さについては異説もある。 ◈「方丈(本堂)」(重文)は、江戸時代後期、1797年に大徳寺の雲林院客殿を移築した。方丈建築、7間3間、単層、入母屋造。桟瓦葺。 ◈「書院」(重文)は「直入軒(じきにゅうけん)」といわれる。八畳に付書院がある。江戸時代後期、「寛政十一年(1799年)」の棟札がある。江戸時代後期、1800年に再建ともいう。 ◈玄関の屋根は富士山型に造られている。さらに、左手の袖壁は富士山型に切り取られ、富士型編笠門が通して見える。笠門屋根もまた緩やかな山形になる。遠州の故郷・近江富士の姿を表したという。表玄関に唐門袖壁吹き流しに、富士形の意匠が見られる。 ◆茶室 ◈書院式茶室「忘筌(ぼうせん)席」(重文)は、遠州により建てられ、書院造の構えだけで茶室を完成させた。西面しており、4間3間、一重、切妻造、桟瓦葺。その後焼失し、松平治郷が古図に基づき再建した。「京都三名席」の一つ(ほかに金地院の八窓席、曼殊院の八窓席)に数えられる。客座八畳に一間床、手前座一畳、相伴席三畳。 宗国の思想家・荘子(前369-前286、そうじ)の「筌者所以在魚 得魚而忘筌 得兎而忘蹄」(筌 [せん] は魚を得る所以 [ゆえん]に、魚を得て筌を忘れ、蹄 [てい] は兎を得る所以なれば、兎を得て蹄を忘る)(『荘子 外物篇』)に因む席名という。 「筌(せん)」とは細竹で編んだ漁具、「蹄(てい)」とは兎取りの罠のことという。獲物を獲るという目的が達せられると不要物になる代物をいう。功なり遂げた遠州はそれをもはや不用とし、すでに一切の俗事から離れた自らの境地に喩えている。隷書体で遠州により書かれた「忘筌(ぼうせん)」の額が、床脇長押に掲げられている。 客座八畳と三畳の相伴席があり、十二畳の広間の書院式茶席になる。床脇の一畳を手前座とし、二本襖の茶道口、給仕口を矩折りに開く。客は正面(西)より入室する。一間幅の壁貼付の床、床脇の手前座の壁は、腰に明かり障子を嵌めている。床前の落とし掛けは、長押が同じ高さで廻されている。これは珍しい例という。面取角柱、床は張付壁、狩野探幽(1602-1674)の水墨画が描かれている。天井は高く角柱、天井の杉板は胡粉で白く塗られていた。白川砂の砂摺り天井になっており、川砂と胡粉(貝殻、にかわ)を混ぜて摺り上げていた。生垣を通った西日の光線が天井に当たると、波が揺らぐように見えたという。現在は一部退色しているが、かつては、襖、張付壁、長押上の白壁など白色が室内全体の基調になっていた。 西側の縁側「舟入板の間」は、広縁と落縁(おちえん)があり、二重の板敷になっており、西日を室内に反射させる。南、北、東に窓はなく、ただ、西の縁先、中敷居の上にのみ明かり障子がある。ただ、下半分が吹き放しになっている。見通すことできる空間をほぼ三分の一に絞り、西日を避ける工夫がある。また、上部を切られた額縁を通して、露地を眺める趣向になっている。これは。雪見障子の原型になったという。北東隅に炉を切り、亭主の位置より愛でる庭が最も重視されているという。たたきには飛石、沓脱石が配され、縁先右手に立手水鉢「露結(ろうけつ)」が置かれている。縁石、銘は櫛形に抉られている。この中敷居は、躙り口(潜り)の趣向も併せている。なお、手水鉢右手の下地窓は八角形に開けられている。 ◈茶室「山雲床(さんうんじょう)」は、書院の北に接する。四畳半台目の茶室で、大徳寺龍光院の茶席「密庵(みったん)」の写しといわれている。席名は「話尽山雲海月情」(『碧巌録』)による。なお、遠州の「密庵」は、千利休「待庵」、織田有楽「如庵」とともに国宝三名席といわれている。 山雲床は当初からはなく、江戸時代後期、1800年の書院再建の際に建てられ、不昧の趣向が反映しているとみられている。近衛家河原御殿より移したともいう。密庵と異なるのは、違棚、書院床がなく、墨跡窓、小壁の下地窓が新たに加わった。上がり口の縁もない。 軒露地に「布泉(ふせん)」の蹲踞が据えられている。石は加賀前田家より贈られた戸室石を使う。「布泉」とは周書『鋳銭文曰布泉』より、布は行なうこと、泉は蔵するの意という。中国古銭形の噴泉式手水鉢になっている。これは、噴水の原理を利用しており、水鉢から水が噴くサイフォン式という。 ◆庭園 本堂(方丈)南庭、忘筌前庭、書院前庭、露地庭(山雲床前庭)がある。小堀遠州の作庭により国の史跡、名勝に指定されている。 ◈平庭の「本堂南庭」は、長方形の庭面による借景庭園になる。かつては南東に船岡山が望めた。現在は植栽などにより借景が失われている。方丈手前の広縁に続き、落縁、地面の敷瓦、低く抑えられた緑の直線帯状の植込、赤土にS字曲線に引かれた砂紋は押し寄せ広がる波頭を表す。 その奥にある籬(まがき)は二段の高さに変化を付けた直線的な刈込で、波(水平線)を表すという。寄せ垣でツバキ、クチナシ、ドウダンツツジ、サザンカなどが混じる。さらに刈込の間の松、背後の植栽、また遠景の船岡山は孤舟を表していたという。 庭の東端の檜の刈込「牡丹刈」は丈が低い。土中に瓦を敷き詰め、根と幹の成長を止めてある。冠雪すると牡丹の花のように見えることから名付けられた。幾層もの直線と植栽、左(東)に編笠門、右の中門などにより構成されている。 西向きの忘筌席は、一艘の舟を意味し、舟内から外の景色を愛でる趣向になる。西側の縁側「舟入板の間」は、下は広縁とその先に落縁(おちえん)が設けられている。西日、風を避けるため、敷居上の大半は4枚の障子を引き違いにし、下半分が低く吹き抜かれる。この極端に横長に切り取られた枠を通して庭園を見る。障子下軒露地に置かれた露結は、水面に日差しを反射させ、室内の砂摺り天井に波紋を照らし出す工夫が施されている。 低く据えられた臼型の露結は、宝塔の塔身に見立て、枠取りは櫛形の縁石になる。篆書体で正面に刻まれた「露結」とは、兎を意味する露結耳に由り、荘子の「筌者所以在魚 得魚而忘筌 得兎而忘蹄」の最後の一文に呼応する。また、臼型も、餅つく兎からの連想による。露結までは、たたき中に飛石が一直線に続き沓脱石につながる。切石を隔てて黒い玉石が全面に霰敷されている。 そのほか、名石、飛び石、奥に小ぶりの笠など、丸みを帯びた寄灯籠が据えられている。複数の灯籠の部材を寄せ集めて一基の灯籠とした。笠石は朝鮮、火袋は唐、竿石は天竺伝来ともいう。また、中台は五輪塔火輪、火袋は宝篋印塔台座、竿は五輪塔水輪、宝珠は五輪塔風輪と空輪によるともいう。灯籠の裏面には、竿に朱色の仏像が彫られているという。もとは奈良京終(きょうばて)町にあったという。灯籠手前に火上げ石がある。灯籠の背後に富士山形の後石がある。 庭は遠州故郷の近江の風景を表しているという。赤土のたたきは琵琶湖、灯籠の右手奥籬前に、近江富士・三上山を表す三角の石が据えられている。遠州作庭といわれる庭には同様の石が置かれている。庭面には黒い丸石が敷き詰められる。さらに奥には直入軒(じきにゅうけん)の南庭の一部が見えている。 ◈方丈西の書院「直入軒」前庭(南庭)は、赤土の叩きを敷き詰め水を表現する。景石、石橋、植栽、特に刈り込みにより蕭湘(しょうしょう)八景(江天、遠浦、洞庭、漁村、煙寺、平沙、山市、蕭湘)を、近江八景(比良・暮雪、矢走・帰帆、石山・秋月、瀬田・反照、三井・晩鐘、堅田・落雁、粟津・青嵐、唐津・夜雨)にそれぞれ対比させた。これらは水景を表し、遠州の故郷・長浜、琵琶湖の景色を再現しているといわれている。手前に前景の松の刈込、奥に遠景として瀬田の唐橋を表したという石橋も架けられている。橋には傾斜が付けられており、視点が一点に集まる。 ◈方丈、礼の間前の庭には、苔地、飛石、近江八景の浮御堂に由来する最古といわれる雪見灯篭が据えられている。 ◈直入軒の北にある茶室「山雲床(さんうんじょう)」の露地庭は、飛石、石橋、植栽などで構成される。中国の古銭である銅銭、「布泉(ふせ)」を模した蹲踞(手水鉢)は周りを円形に石などで囲い、底面を一段掘り下げて置かれている。蹲踞の奥に二段の平天石、さらにその背後に織部灯籠が線上に据えられている。苔にカシ、アセビの植栽がある。 ◆寮舎 かつて「大円庵(だいえんあん)」という孤篷庵の寮舎があったという。創建年は不明ながら以前には禅徳庵と称した。 江戸時代後期、1819年、松平不昧が孤篷庵の西に再興し、法名により大円庵に改めた。寰海宗晙(かんかい そうしゅん)が居し、牌堂、茶室もあった。1852年に焼失、1854年に位牌堂が建立された。その後、廃絶した。 ◆大徳寺垣 石垣の上に大徳寺垣が組まれている。太い切竹の矢来子を斜めにたてた菱矢来に、横に竹二本を通して重ね縄で縛る。 ◆石橋・敷石 門前の空濠(堀)には遠州唯一の遺構になる石橋(2m)が架かる。「京都名橋」の一つとされている。櫛形高欄は内側にやや傾斜させてあり、下部も丁寧に櫛形に抉る。四隅に割石の橋挟み石を置く。橋の床に矩形の切石を敷く。 奥の敷石は、橋と門の間に多角形の切石の石畳、門を入ると短冊形の切石、丸い自然石を組み合わせた乱貼りの延段になっている。延段の折れ曲る部分では、切石の内がやはり櫛形に抉られている。これらは、延段の真・行・草といわれる形式で、加工した切石、切石と自然に丸みを帯びた石の組み合わせ、自然に丸みを帯びた玉石などを使う。 ◆文化財 ◈小堀遠州の31歳の肖像画という「小堀遠州像」(1609)があり、師・春屋宗園の賛「安眠、几ニ凭リテ青山ニ対ス」がある。狩野探幽が描いたともいう。 ◈室町時代中期の禅僧・墨谿(?-1473)の筆「達磨図」。 ◈「紙本墨書大燈国師(宗峰妙超)自筆書状(綸旨無相違云々/八月八日) 」(重文)。 ◈喜左衛門銘「井戸茶碗(喜左衛門井戸)」(国宝)は、15世紀/15-15世紀/14世紀の朝鮮王朝時代の作という。詳細は不明であり、朝鮮半島南部・釜山よりやや西の窯で作陶されたともいう。高麗茶碗は、本来、粗末な朝鮮の食器であり、民衆のための日用雑器として用いられていた。祭器だったともいう。 日本では、侘びにふさわしい茶碗として高く評価された。江戸時代に、「大井戸(名物手)」、「青井戸」、「小井戸(古井戸)」と分類した。大井戸は、大振りな井戸茶碗であり、内面の見込みが非常に深い碗形をしている。底の高台(こうだい)部分には竹節状の段差(突起物)があり、「梅花皮(かいらぎ)」と呼ばれた。この景色は、釉薬の縮れにより浮き出てくる。 簡素な美しさがあり、枇杷色の釉薬、胴に残るろくろ目も加わり垂涎の名器とされた。「一井戸、二楽、三唐津」と謳われた。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に、大坂商人・竹田喜左衛門は、落ちぶれ死ぬまで茶碗を手放さずその銘で呼ばれた。その後、豊臣秀吉(1536-1598)、古田織部(1544-1615)、徳川家康(1543-1616)、江戸時代後期には、出雲松江藩の第7代藩主・茶人・松平不昧(ふまい、治郷、1751-1818)などの手に次々に移った。不昧の茶道目録『雲州蔵帳』には「大名物」として記されている。ただ、所持者だった不昧・その子息にも腫物が相次いで出たという。不昧の死後、江戸時代後期、1822年に孤篷庵に寄進されたという。 作者不詳。材は粘土。口径15.5/15.4㎝、高台径5.35/5.3㎝、高さ9.1/9.8㎝。 ◆墓 笠門奥に五輪塔の小堀遠州夫妻がある。遠州の五輪塔は、基礎が薄い円形で塔身が球形に近く、笠が半円、請花も円柱に造られている。「孤篷庵大有宗甫居士」と刻む。 小堀家、近江小室藩第6代藩主・小室藩小堀家7代・小堀政方(1742-1803)、松平治郷(1751-1818)。 医師・小石元俊(1743-1808)、医師・小石元瑞(1784-1849)、小石家の墓がある。 ◆アニメ ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーション、第1弾2011年12月、第2弾2012年8月-12月、第1弾全1話・第2弾全5話)の舞台になった。第3話で「コト」と「鞍馬」が茶室庭の手水鉢について語る。 *普段は非公開、建物内、庭園の大部分は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』、『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『拝観の手引』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『京の橋ものがたり』、『京都・美のこころ』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都秘蔵の庭』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『今月の寺』、『日本の建築と庭』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』、『週刊 仏教新発見 28 大徳寺 妙心寺』、『週刊 日本庭園をゆく 29 小堀遠州の庭 遠州ゆかりの名庭紹介』 、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|