|

|

|

| * | |

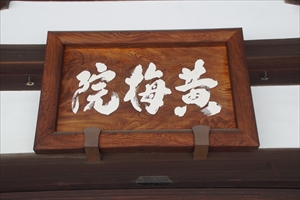

| 黄梅院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Oubai-in Temple |

|

| 黄梅院 | 黄梅院 |

|

|

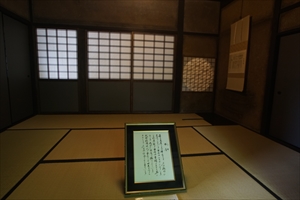

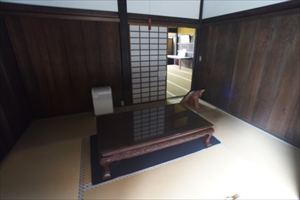

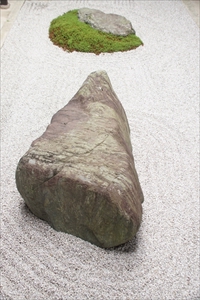

門前の石畳参道 門前の石畳参道 表門 表門     右から、「萬松院殿・織田信秀公霊所、洞春寺殿・毛利元就公家一門霊所、小早川隆景卿墓所、蒲生氏卿公墓地」の石標          庫裏           唐門       鐘楼        水子地蔵尊  水子地蔵尊   茶室「向春庵」  茶室「向春庵」  茶室「向春庵」     茶室「関(關)庵」        茶室「玄徳軒」      茶室「鳳來庵」           茶室「一枝庵」    直中庭  直中庭  直中庭  直中庭  直中庭、井桁  直中庭、瓢箪池  回廊  直中庭   直中庭、不動石、礼拝石  自休庵  自休庵  自休庵  自休庵、扁額「自休」  自休庵、大徳寺山門楼門上の「利久居士木像」のパネル  自休庵  自休庵        本堂  本堂  本堂、檀那の間  本堂、扁額「黄梅院」  本堂、室中  本堂、室中、雲谷等顔筆の障壁画(複製)  本堂、礼の間  本堂、書院の間  本堂、眠蔵  本堂、眠蔵  本堂、衣鉢の間  本堂、昨夢軒、水屋  本堂、昨夢軒  本堂、昨夢軒  本堂、 本堂、  本堂、唐門 本堂、唐門 破頭庭  破頭庭  破頭庭  破頭庭  破頭庭  破頭庭  破頭庭、「光格天皇御下賜之椿」の石標  破頭庭、ツバキ  庫裡  庫裡、韋駄天  庫裡  庫裡  庫裡  庫裡  庫裡、典座寮  庫裡、納所寮(副司寮)  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  閑坐庭  本堂  本堂  本堂  本堂  作仏庭  作仏庭  作仏庭  作仏庭  作仏庭  作仏庭  茶室「東禅軒」  茶室「東禅軒」 茶室「東禅軒」 茶室「東禅軒」、露地  茶室「東禅軒」、露地  書院の北庭  書院北 書院北 書院の西庭  書院の西庭  書院の西庭  書院の西庭  書院の西庭、多賀社  書院の西庭、多賀社 |

大徳寺境内の南東に塔頭の黄梅院(おうばい-いん)はある。織田信長、冬姫、豊臣秀吉、小早川隆景、蒲生氏郷、千利休、武野紹鷗らとのゆかりがある。 臨済宗大徳寺派大本山。本尊は釈迦如来。 御朱印(特別拝観時)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 室町時代、1562年、織田信長は初めて上洛した。父・信秀の追善菩提のために、京都所司代・羽柴(豊臣)秀吉に命じ、小庵の「黄梅庵」を建立させた。開祖は、大徳寺98世住持・春林宗俶(しゅんりん-そうしゅく)による。庵名は、弘忍(ぐにん)大満ゆかりの中国黄梅県破頭山東禅寺に由来する。 また、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、小早川隆景が宗俶を開山として創建したともいう。没後、その法名により院号としたともいう。(『都林泉名勝図会』)。また、大徳寺112世・玉仲宗琇(ぎょくちゅう-そうしゅう)が、隆景の帰依により再興し、隆景の法号に因み「黄梅院」に改めたともいう。 1582年、本能寺の変で自刃した信長の密葬は大徳寺で執り行われた。その塔所として黄梅庵が改築される。同年、秀吉は、主君・信長の塔所としては「小なり」とし、大徳寺山内に総見院を建立した。秀吉により黄梅院の本堂、唐門が造営される。 1586年、2世・玉仲宗琇の時、秀吉により本堂、唐門が改修されたともいう。同年を創建年ともする。隆景の協力があったともいう。 1588年、隆景を開基、宗俶を開祖として創建されたともいう。黄梅庵が落成する。 1589年/1588年、黄梅庵より院号の黄梅院に改称されたともいう。宗琇が辞し、師・宗俶が勧請開祖になる。隆景の普請奉行のもとで庫裏、表門が改築され、本堂(客殿)が建てられたともいう。以後、小早川家の塔頭所になり、毎年寺領100石が寄進される。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、南派独住により護持される。 慶長年間(1596-1615)、小早川家宗家の宗家・毛利氏が外護した。 江戸時代、元和年間(1615-1624)、5世・旧嶽宗容溪(きゅうがく-そうよう)は法系が絶え、藍溪宗瑛(らんけい-そうえい)を嗣法し、大慈院下になる。 1652年頃、書院が建てられたという。 現代、1977年、本堂が解体修理される。 1985年、庫裏が解体修理になる。 1999年、茶室「一枝庵」が完成した。 ◆春林 宗俶 室町時代後期の臨済宗の僧・春林 宗俶(しゅんりん-そうしゅく、1488-1564)。男性。号は咄々斎、諡号は仏通大心禅師。丹後(京都府)の生まれ。大徳寺の悦溪宗忢(えっけい-そうご)、小溪紹怤(しょうけい-じょうふ)に参じ、91世・徹岫宗九(てっしゅう-そうきゅう)を嗣ぐ。1536年、養徳院に居した。1544年、大徳寺98世になる。但州に円通寺を創建し、織田信長の帰依を受け、泉州堺に禅通寺を再興する。1553年、第105代・後奈良天皇より仏通大心禅師の諡号を贈られる。77歳。 黄梅院(北区)が塔所になる。 ◆織田 信秀 室町時代後期の武将・織田 信秀(おだ-のぶひで、1508-1551/1549/1552)。男性。通称は三郎、弾正忠(だんじょうのちゅう)、備後守、法名は桃厳道見。尾張国(愛知県)の生まれ。父・信定、子・信長。尾張国守護代・清洲(きよす)の織田大和守敏定の三奉行の一人で、当初は勝幡(しょばた)城を本拠城にした。1533年/1538年頃、今川氏豊を那古野(なごや)城から追い、尾張で勢力拡大する。1534年、熱田の北の古渡に城を築く。1542年、駿河・今川義元と三河・小豆坂(あずきざか)で戦い勝利した。1543年、禁裏築地修理料4000貫文を献上した。1547年、斎藤道三を美濃・稲葉山城下まで攻め大敗する。1548年、道三の娘・濃姫を子・信長に娶らせ道三と和議を結ぶ。1549年、犬山城の織田信清(信秀の弟・信康の子)が反乱し、三河・安祥城が義元に奪回された。末森(すえもり)で没した。41歳?。 三河松平氏を抑え、織田氏発展の基礎を築く。墓は万松寺(名古屋市)にある。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前の3男。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣する。1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆弘忍 隋-唐時代の中国禅宗の五祖・弘忍(ぐにん/こうにん、602/601-675)。男性。俗姓は周氏、諡号は大満禅師。蘄州(きしゅう)(湖北省)黄梅県/淮左潯陽(江西省)の生まれ。7歳で蘄州双峰山の禅宗第四祖・道信(どうしん、580-651)の弟子に入る。師の没後、双峰山の東の憑茂(ひょうも)山(東山)に移り、700人の会下を擁した。著『修心要論』1巻。73歳。 中国禅宗の第五祖。禅風は東山法門と呼ばれ、中国禅宗の下地を作った。門下に十大弟子の北宗禅の神秀(じんしゅう)、南宗禅の慧能(えのう)などがいる。後者から後に多くの宗派が分かれた。 ◆宗峰 妙超 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・宗峰 妙超(しゅうほう-みょうちょう、1282-1337)。男性。俗姓は浦上、諡号は興禅大灯国師、高照正灯国師など。播州(兵庫県)の豪族・浦上氏の生まれ。11歳で書写山円教寺の戒信律師に学ぶ。1303年、鎌倉・万寿寺で夢窓疎石の師・高峰顕日により出家、宋から帰国した洛西・韜光庵(とうこうあん)の南浦紹明(大応国師)に師事し、26歳の時に印可を受けた。1309年、東山の雲居庵で隠棲し、五条大橋の下で寝起きしたという。1315年頃、洛北の紫野の大徳庵(大徳寺とも)を開山する。帰依した赤松則村の寄進による。1325年、清涼殿での正中の宗論に侍者として参席し、諸宗派を論破した。1326年、大徳寺法堂を開堂する。1335年、大徳寺で寺規を制した。第96代・南朝初代・後醍醐天皇、第95代・花園天皇が帰依し、それぞれ正燈高照国師(1333)、興禅大燈国師(1337)の号を贈る。著『大灯国師語録』など。56歳。 1337年、死に臨んで、長年足を患い足が組めないにもかかわらず、無理に座禅を組んだため左膝を傷折したという。流血により衣は赤く染まった。最期は結跏趺坐し、遺偈を書き終えて逝ったという。修行の中で自己を見つめることを説き続けた。遺言により遺骨は方丈内に安置された。法嗣に徹翁義亨、関山慧玄、門派より一休、沢庵などが出ている。 ◆玉仲 宗琇 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・玉仲 宗琇(ぎょくちゅう-そうしゅう、1522-1604)。男性。号は闡提子、休々子。日向(宮崎県)の生まれ。春林宗俶(しゅんりん-そうしゅく)の法嗣になる。1570年、大徳寺112世になる。小早川隆景、今井宗久らと親交した。豊臣秀吉の信により、1588年、山内に秀吉の母・大政所(1513-1592)のために天瑞寺を開く。和泉・禅通寺2世になる。1581年、第106代・正親町天皇から仏機大雄禅師の号をおくられた。著『玉仲遺文(いもん)』。83歳。 墓は大徳寺・天瑞寺(北区)にある。 ◆織田 冬姫 室町時代後期-江戸時代前期の織田 冬姫(おだ-ふゆひめ、1561/1558-1641)。女性。相応院。尾張国(愛知県)の生まれ。父・織田信長の3女。1569年、信長の人質になった蒲生賢秀の子・鶴千代(後の蒲生氏郷)と9歳で結婚した。1583年、蒲生秀行、後に娘(前田利政室)を産む。1595年、夫没後、豊臣秀吉から側室を望まれ拒んで尼になる。1612年、秀行、1627年、跡を継いだ孫・蒲生忠郷も相次いで死去した。忠郷の弟・忠知が家督を継ぐことを許される。1634年、忠知も早世し、蒲生氏は断絶した。晩年、嵯峨で過ごした。81歳。 墓は知恩寺(左京区)、大徳寺・黄梅院(北区)にもある。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆蒲生 氏郷 室町時代後期-安土・桃山時代の武士・蒲生 氏郷(がもう-うじさと、1556-1595)。男性。幼名は鶴千代、初名は賦秀(やすひで)、実名は教秀、通称は忠三郎、洗礼名はレオン、法名は昌林院高岩忠公。近江国(滋賀県)の生まれ。父・日野中野城主・蒲生賢秀(かたひで)の長男。1568年、13歳の時、人質として岐阜の織田信長のもとに送られる。1569年、信長に従い伊勢を攻める。才を買われ信長の次女・冬姫を娶り、日野に帰城した。以後、信長に従い、1573年、朝倉攻め、小谷城攻め、1574年、長島の合戦、1575年、長篠の戦などに参加した。1582年、本能寺の変で明智光秀の勧誘を退け、安土の信長夫人・生駒吉乃を日野城に迎え父と籠城した。秀吉は光秀の欠所地を与えた。1583年、柴田勝家と戦う。飛騨守に補任される。秀吉は氏郷の妹・とら(三条殿)を夫人に迎えた。1584年、小牧・長久手の戦いで戦功をあげる。松坂城を築き移った。1585年、大坂でキリスト教に入信する。信長は自らの弾正忠の官名の1字を与え、元服し忠三郎賦秀と称した。1588年、従四位下侍従、羽柴姓を許される。1590年、小田原討伐に従軍し、秀吉より会津転封になる。大崎葛西一揆、1591年、九戸政実の乱鎮圧に出陣した。利休切腹後、その養子・少庵を会津に匿い、徳川家康とともに千家再興に尽力した。黒川城に入り、1592年、黒川を若松と改名し、城・城下町の建設を進めた。文禄の役に加わる。1593年、肥前・名護屋(なごや)に参陣中に病む。若松城本丸が完成し、城下町建設に着手した。1594年、秀吉を京都・伏見邸に迎えた。従三位参議に叙任される。大大名になる。40歳。 武勇に優れ名将であり、楽市・楽座令で知られる。キリシタン大名であり、。茶を千利休に習い、利休七哲の一人になる。和歌もよくした。 墓は大徳寺・昌林院にある。現在は、黄梅院(北区)が管理する。 ◆小早川 隆景 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・小早川 隆景(こばやかわ-たかかげ、1533-1597)。男性。幼名は徳寿丸、又四郎、左衛門佐(さえもんのすけ)、従三位(じゅさんみ)、権中納言、法名は泰雲紹閑。安芸(広島県)の生まれ。父・毛利元就(もうり-もとなり)、母・吉川国経の娘の3男。1544年、竹原・小早川家の養子になり家を継ぐ。1550年、沼田(ぬた)小早川家の正平の娘を室として嗣いだ。1551年、沼田荘の高山城に移る。1567年、三原城(広島県)を築く。弟・市正(秀包[ひでかね])を養子にした。1582年、本能寺の変で信長が死去し、毛利軍の中で豊臣秀吉と講和を進めて秀吉の信を得る。1585年、長宗我部(ちょうそがべ)氏を討った功により、秀吉から伊予、1587年、島津氏を討伐し筑前、筑後、肥前を与えられる。筑前・名嶋(なじま)城に移る。1590年、小田原攻めに加わる。1591年、太閤検地により旧領安芸・備後、筑前国、筑後・肥前を与えられた。1592年、文禄の役で朝鮮に出陣した。1593年、碧蹄館(へきていかん)の戦いで明の李如松軍を破り、病により帰国した。1594年、秀吉の猶子・秀秋を嗣子にした。1595年、従三位・権中納言に任じられ、家督を秀秋に譲る。1597年、三原城で亡くなる。65歳。 豊臣家五大老の一人として秀吉に重用された。元就の次男で吉川(きっかわ)家を嗣いだ兄・元春とともに、元就の甥・輝元を助け「毛利両川(りょうせん)」と呼ばれた。三原を中心に瀬戸内海に水軍を編成した。学問を好み、名島学校を興し、禅を修した。 ◆加藤 清正 室町時代後期-江戸時代前期の武将・加藤 清正(かとう-きよまさ、1562-1611)。男性。幼名は虎、虎之助。尾張(愛知県)の生まれ。父・清忠の次男。豊臣秀吉と同郷の縁により9歳より秀吉の台所方に仕える。元服し加藤虎之助清正と名乗る。1580年、播磨国神東郡120石を給せられる。1581年、鳥取城攻め、備中国冠山城攻め、1582年、山崎の戦い、丹波亀山の戦いに勝利した。1583年、賤ヶ岳の戦いで七本槍の一人に数えられた。1585年、従五位下主計頭に叙せられる。亡き父のために大坂に本妙寺を建てた。1587年、九州征伐には後備、肥後宇土城番を勤める。1588年、肥後北半国領主を任じられ熊本城主になる。1592年-1593年、文禄の役に出兵する。李朝の2王子を捕縛し、兀良哈(オランカ)まで攻めた。講和派の石田三成らと対立した。1596年、一時蟄居を命じられ、徳川家康の後援で解除される。1597年-1598年、慶長の役に再出兵し、蔚山(ウルサン)城で苦戦した。1598年、肥後熊本城主25万石の大大名になる。1599年、清正・福島正則・黒田長政ら6人で大坂の三成邸を襲撃し、三成に伏見の徳川家康の屋敷に逃れられた。1600年、関ヶ原の戦いで小西行長らと確執し東軍に付く。行長の居城・宇土城、柳川・立花宗茂を攻めた。行長滅亡後、家康は清正を肥後54万石に倍増させた。没した母のため、本妙寺を熊本城下に移し、両親の菩提所にした。1603年、従四位下肥後守に叙任した。その後、江戸城、1610年、名古屋城の普請工事を行う。1611年、旧3月、二条城で淀殿を説得し、秀吉遺児・秀頼と徳川家康を会見させ、豊臣家の存続を念願した。その後、熊本に帰着後、病急死した。50歳。 本妙寺(熊本市)に葬られる。 日蓮宗の熱烈な信者で、大坂・本妙寺(後に熊本城下)、本圀寺に番神堂・経蔵、塔頭・勧持院の再建などを行う。キリシタンを弾圧した。治水、築城、築堤の名手として知られた。 ◆村田 珠光 室町時代前期-後期の茶人・村田 珠光(むらた-じゅこう/しゅこう、1423-1502)。男性。幼名は茂吉、別号は香楽庵、珠光庵、独盧(どくろ)軒、休心法師など。大和(奈良県)の生まれ。父・奈良・杢市検校という。11歳で奈良の浄土宗・称名寺の了海の徒弟になり、出家する。法林庵を預かる。出家を厭い、寺役を怠たり寺から追放された。両親からは勘当を受けた。20歳の頃、還俗し、諸国放浪し、連歌師、闘茶の判者などをした。上京し茶人になり、六条左女牛(さめうし)に住んだという。大徳寺・一休宗純に参禅し、印可の証として圜悟克勤(えんご-こくごん)の墨蹟を与えられ、初めて茶掛に用いたことから墨蹟開山と称せられる。禅味を加えた点茶法を始めた。茶禅一味の境地に達し、佗茶(わびちゃ)を創始した。能阿弥に立花と唐物目利きを学ぶ。能阿弥の推薦で足利義政の同朋衆、茶道師範になったともいう。1493年、大徳寺・真珠庵の「一休和尚十三回忌奉加帳」に一貫文を寄付した。80歳。 茶道の祖、茶道の開山、侘茶の創始者とされる。和漢の混融を説いた。武野紹鷗、古岳宗亘、大林宗套、宗長、志野宗信らとも親交があった。貴族向きの書院茶に対し、庶民向きの数寄茶を創案し、、茶器類の鑑定にもすぐれ「珠光名物」と呼ばれる名物道具十数種を所持した。弟子・宗珠(そうしゅ)を後嗣にした。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せん-の-りきゅう/せん-りきゅう、1522/1521-1591)。男性。本姓は田中、幼名は与四郎、法名は宗易(そうえき)、別号は抛筌斎(ほうせんさい)。父・堺の魚問屋田中与兵衛。祖父・千阿弥は、足利義政の同朋衆であり、堺に移ったという。父は納屋衆(なやしゅう)になり、千阿弥より「千家」と称したという。書院台子の茶を北向道陳(きたむき-どうちん)に学ぶ。1540年頃、10歳代で武野紹鷗(たけの-じょうおう)に茶の湯を学ぶ。堺・南宗寺に参禅し、宗易(そうえき)と改めた。その後、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。21歳で家督を継ぎ、1542年、宝心妙樹(ほうしん-みょうじゅ)と結婚した。1544年、初の茶会記録が残る。1574年/1573年、織田信長の茶頭の一人になる。先妻没後、1578年、堺の宗恩(そうおん)と再婚する。1582年、本能寺の変後、1583年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年/1585年、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1589年、大徳寺山門の二層部分を寄進した。住持により利休の木像が安置された。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍する。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、堺に蟄居になる。その後、秀吉に京都へ呼び出され、切腹を命じられた。京都葭屋(よしや)町聚楽の屋敷内で茶を点てた後に自刃した。妻・宗恩がその遺骸に白い小袖をかけたという。首は一条戻橋で晒首された。前田利家、古田織部、細川忠興らの助命嘆願はかなわなかった。なお、利休は切腹せず、逐電(逃げ失せる)したとの説がある。70歳。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らした。茶の湯の典型を示した。墓所は大徳寺・聚光院(北区)にある。 ◆今井 宗久 室町時代後期-安土・桃山時代の豪商・茶人・今井 宗久(いまい-そうきゅう、1520-1593)。男性。名は兼員(かねかず)、通称は彦右衛門、号は昨夢斎、昨夢庵寿林、法号は宗久(宗休) 。近江(滋賀県)/大和(滋賀県)の生まれ。大和今井に住む。後に本願寺門徒として堺に入り、納屋宗次の家に寄宿した。倉庫・金融で納屋衆(なやしゅう)随一になる。茶を武野紹鴎(たけの-じょうおう)に学ぶ。その女婿になり、紹鴎名物の多くを伝領した。1568年、上洛した織田信長が堺の町に矢銭を課したため、抗戦の気運高まる。津田宗及(そうきゅう)と講和に働く。信長に接近し、紹鴎伝来の名物「松島の茶壺」、「紹鴎茄子」などを献上した。1569年、岐阜に下り歓待され。以後、多くの権益を与えられ政商になる。宗及、千利休らと信長の茶頭(さどう)になる。1582年、本能寺の変後、豊臣秀吉の茶頭になった。次第に秀吉に疎んじられ、1587年、北野大茶会頃より表立たなくなる。晩年、仏門に入る。茶会記『今井宗久茶湯日記書抜』2巻(1554-1589、81回、偽書とも)。74歳。 近江から東海で納屋業(倉庫・金融業)のほか、堺五ケ庄の代官職、淀川今井船の関銭免除、生野銀山経営、鉄砲鍛冶、火薬調達、火薬などで巨万の富を得た。天下三宗匠(ほかに千利休、津田宗及)の一人。15代将軍・足利義昭に茶を指導した。 墓は臨江寺(堺)にある。 ◆毛利 元就 室町時代後期の武将・毛利 元就(もうり-もとなり、1497-1571)。男性。幼名は松寿丸、次郎。治部少輔、右馬頭、陸奥守。安芸国(広島県)の生まれ。父・吉田郡山城主・毛利弘元(ひろもと)、母・福原広俊の娘の2男。幼少時に父母を失う。1516年、兄・興元の没後、家督は甥・幸松丸に譲られる。1523年、幸松丸の夭折により、老臣に擁立され家督を継ぎ郡山城に入る。初め尼子晴久に属した。1525年、大内義興の配下に入り、安芸中央部を統一した。1529年、安芸石見(いわみ)国人(こくじん)領主連合を率い高橋氏を滅ぼす。1537年、長男・隆元を大内義隆に質子として差し出す。1540年、尼子晴久に郡山を包囲され籠城後、1541年、尼子軍を敗走させた。1542年-1543年、義隆の尼子攻めに従軍する。1546年、隆元に家督を譲る。1550年、重臣・井上氏一族誅伐(ちゅうばつ)を契機に家中支配権を確立した。3男・隆景を小早川家の入婿とし、次男・元春を吉川(きっかわ)家督とした。 1551年、義隆が陶晴賢に滅ぼされる。1553年、石見の吉見正頼の反陶蜂起に呼応し、晴賢と断交した。1555年、陶の大軍を小早川・村上水軍の支援を得て全滅させた。(厳島の戦)。1557年、陶の傀儡主・大内義長(大友宗麟の弟)を山口に滅し、支配を防長芸石備に拡大する。第106代・正親町天皇即位の費用を献じて朝廷に接近した。1566年、出雲富田(とだ)城(島根県)の尼子義久を降伏させ、支配は中国10カ国に及ぶ。1569年、尼子勝久は出雲に、大内輝弘は山口に侵入し、いずれも撃退し、蜂起した国人層を討伐した。歌集『春霞集(しゅんかしゅう)』。75歳。 信仰篤く、自筆の教訓状で知られる。吉川家の養子の二男・元春、小早川家の養子三男・隆景の「毛利両川(りょうせん)」に、嫡子・隆元への協力を諭し、3本の矢の逸話になる。 墓は大通院跡(広島県)、洞春寺(山口県)、大徳寺塔頭・黄梅院(北区)にある。 ◆大綱 宗彦 江戸時代中期-後期の臨済宗の僧・大綱 宗彦(だいこう-そうげん、1773-1860)。詳細は不明。男性。京都の生まれ。1820年、大徳寺435世に就く。黄梅院14世。日記『空華室日記』77巻。『黄梅院大綱日記』。89歳。 歌、書画に秀でた。茶の湯に堪能で、10代・千宗左、11代・千宗室らと親交した。 ◆雲谷 等顔 室町時代後期-江戸時代前期の僧・画家・雲谷 等顔(うんこく-とうがん、1547-1618)。男性。名は治兵、直治、兵衛直治。肥前国(佐賀県)の生まれ。父・能古見城主・原豊後守直家の次男。家門絶え、上京して狩野派に入門した。天正年間(1573-1592)末、安芸・毛利輝元に召し上げられた。1593年、輝元より雪舟系再興のため、雪舟の「山水長巻」、旧居雲谷軒を拝領する。出家し、雲谷等顔と改めた。1600年、関ヶ原戦後、毛利氏削封の際に、毛利氏に従い萩に移る。1611年、法橋、のち法眼になる。72歳。 雲谷派の祖。水墨を多く残した。京都では大徳寺・黄梅院、東福寺・普門院に作品がある。連歌、茶の湯もよくした。雲谷派は山口で幕末まで続いた。 墓は大徳寺・黄梅院(北区)にある。 ◆雲谷 等益 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・雲谷 等益(うんこく-とうえき、1591-1644)。男性。名は元直、別号は友雲。雪舟4代と称した。父・雲谷等顔の次男。父と安芸(広島県)から長門(山口県)萩に移り、毛利家に仕えた。1615年、兄・等屋の没後、1618年、跡目を継ぐ。作品「楼閣山水図屏風」など。54歳。 雲谷派の維持に尽力した。墓は大徳寺・黄梅院(北区)にある。 ◆小田 海僊 江戸時代中期-後期の画家・小田 海僊(おだ-かいせん、1785-1862)。男性。名は贏(えい) 、字は巨海、通称は良平、号は百谷、海僊、茂林外史など。長州(山口県)の染工の生まれ。1806年、上洛し、初めは円山四条派・松村月渓(呉春)に学ぶ。中年以降、頼山陽の助言により、中国元・明の古蹟などに学び、南画に転じた。5年間、頼と九州に遊歴し、帰京する。作品「桐下美人図」。著『海僊画譜』、78歳。 文人画に優れ、中林竹洞、浦上春琴らと並び称せられた。墓は大徳寺・黄梅院(北区)にある。 ◆大曽根 辰保 近現代の映画監督・大曽根 辰保(おおそね-たつほ、1904-1963)。男性。千葉県の生まれ。横浜高商中退。1925年、奈良・市川右太衛門プロダクション宣伝部に入る。1929年、松竹京都撮影所に移り助監督になり、衣笠貞之助らの下で修行した。1934年、「石井常右衛門」で初監督。1935年、高田浩吉主演の「大江戸出世小唄」、「お静礼三」(1937)、1938年の川浪良太郎主演物、「闇太郎懴悔」、「美女桜」「荒木又右衛門」などの秀作を監督する。戦後、1948年、鶴田浩二の「遊侠の群れ」、1951年以降、嵐寛寿郎、美空ひばり主演の「鞍馬天狗」3部作、「花の生涯」など忠臣蔵物、幕末物の「大江戸の鐘・風雲編、開花編」(1958)などを監督した。59歳。 墓は大徳寺・黄梅院(北区)にある。 ◆建築 ◈「表門」は、安土・桃山時代、1589年に小早川隆景の寄進による。現代、2005年に修理された。兜型門。 ◈「唐門」(重文)は、本堂南の前庭東にある。安土・桃山時代、1586年に建立されている。檜皮葺。 ◈「玄関」(重文)は、安土・桃山時代に建てられた。彫刻が施されている。 ◈「本堂(客殿)」(重文)は、安土・桃山時代、1586年/1588年に豊臣秀吉により建立された。小早川隆景の寄進によるともいう。現代、1977年に解体修理が行われた。 この時期の客殿、庫裏が揃い残る例はきわめて少いとされる。禅宗塔頭庫裏の典型であり最古に属する。部材の残りもよい。室中(しつちゅう)・仏間、檀那の間、衣鉢の間、礼の間、大書院などがある。前に広縁、落縁、側背面にも広縁が付く。彫刻が施される。切妻造、妻入。 ⋄室中・仏間は、「室中の間」とも呼ばれる。仏壇に織田信長の父・信秀、信長、豊臣秀吉の生母・天瑞院(大政所)、秀吉、秀吉の正妻・高台院、毛利元就夫妻、毛利輝元、元就の子・小早川隆景、高台院の兄・木下家定の子・小早川秀秋、毛利家一円、信長の娘・冬姫、冬姫の夫・蒲生氏郷などが祀られている。 ⋄檀那の間は、室町時代-江戸時代に、大名・役人の公式訪院時に住持と対面する部屋だった。「上間の間」とも呼ばれる。 ⋄礼の間は、住持が客人と対面する際に使われた。通称は「下間の間」と呼ばれる。 ⋄書院の間は、机の台があり、住持が書見・書簡・文筆などをする際に用いた。出書院は安土・桃山時代に初めて設えられ、後に書院建築にも用いられるようになる。客殿で初めて畳を敷き詰めている。 ⋄眠蔵(みんぞう)は、住持の寝室として用いられた。 ⋄衣鉢の間は、印可証明伝授の際に用いられた。「衣」とは袈裟、「鉢」とは持鉢(食器)であり、修行僧が悟りを開いた際に、師は証として衣鉢を与えた。釈迦(前565-前486/前465-386)に伝法された唐代の僧・慧能(えのう、638-713)の故事に因んでいる。(伝記『六祖檀経』) 方丈様式、方7間、桁行14.8m/19.1m、梁間12m/15.3m。一重、入母屋造、杉の木の檜皮葺。 ◈「書院」は、江戸時代前期、1652年頃に建てられた。益田元堯が建立し、近代、明治期(1868-1912)に大改修されている。 ◈「庫裏」(重文)は、安土・桃山時代、1589年に、小早川隆景の寄進による。現代、1986年に解体修理された。日本に現存する年代の判明する禅宗塔頭庫裏では最古の遺構という。この時期の庫裏・客殿が揃い残る例はきわめて少いという。禅宗塔頭庫裏の典型であり、僧侶の居住空間、台所の役割を担った。かつて70人の雲水が寝起きした。次のような部屋割になっていた。 ⋄「知客(ちか)寮」は、修行僧を監督する僧の部屋だった。 ⋄「副司(ふくす)寮は、「納所(なっしょ)寮」とも呼ばれた。古参の弟子僧が詰めていた。金銭工面・米麦などの食料調達、対外的な接客に当たり、寺内運営、作治、営繕、来客接待の度合い決定、住持の手助け・助言、交渉、講記録、面談内容の検討なども行っていた。 ⋄「典座(てんざ)寮」には、院内の人々の食事一般を司る僧が居た。 ⋄「殿司(でんす)寮は本堂での仏事・法要を司る僧の部屋だった。 ⋄「隠司(いんじ)寮」は、三應(さんのう)寮」とも呼ばれ、住持・師匠の世話一切を司った。 ⋄「火番(かばん)寮」は、火の要慎・院内警固を司る人、在家の寺勤務の人の部屋だった。 ⋄「旦過(たんが)寮」は、旅の僧の宿泊する部屋だった。 一重、切妻造、妻入、桧葉の木の杮葺/板葺。桁行12.8m/12.9m、梁間15.1m/17.4m/。 ◈現在の「鐘楼」は、益田玄播守により建立されたという。獅子頭の彫刻が施されている。 梵鐘は、安土・桃山時代、1592年に、加藤清正により寄進された。朝鮮伝来という。獅子頭の彫刻が施されている。 ◆茶室 ◈書院「自休軒(じきゅう-けん)」は、江戸時代前期、1652年頃に建立された。旧如意庵廃寺の際に移築されたという。鎌倉時代前期-南北朝時代の大徳寺開山・大燈国師(宗峰妙超、1282-1337)の遺墨「自休」に因み扁額にしている。茶を喫し一休するような部屋の意味になるという。住持が接客を迎接し、書見・手紙などを書く部屋として使った。「囲み式書院造」と呼ばれる。 後に一休(1394-1481)、千利久(1522-1591)の名にも引用されたという。 ◈「昨夢軒(さくむけん)」がある。千利休(1522-1591)の師・茶人の武野紹鷗(たけの-じょうおう、1502-1555)作の四帖半とされ院内では最も古い。紹鷗年忌法要の際に、追善法要のため娘婿・今井宗久(1520-1593)の寄進により茶席が組み込まれたという。施主の号「昨夢斎」「昨夢庵寿林」より命名された。昨夢とは、「生死涅槃尚如昨夢」(大乗経典『円覚経』)に因むという。かつて、境内南東に独立して建てられ書院建立時に移された。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)に書院「自休軒」に組み込まれる。なお、紹鷗の作については異説もあり、造営時期も江戸時代後期ともいう。今井宗久好みともいう。江戸時代、住職・大綱宗彦(1772-1860)により現在の形に建てられたともいう。 上段の貴人床があり、囲え込み式という書院「自休軒」に組み込まれた形になる。これは、書院座敷の続く一室を茶室として用い、屏風で区切り、「囲(かこい)」と呼んだことによる。席は北面に一間床、本勝手(客が主人の右手に座る茶席)になる。床に向って右の壁の前が亭主が点前を行う点前座になり、亭主は向って左の襖を開けて中に入る。床に墨跡窓が開けられている。炉は四畳半切り、大目床、棹縁天井、大面取り長押の書院風。 水屋は、東側襖奥にあり、丸炉がある。茶の支度をする。 ◈「向春庵(こうしゅんあん)」は、現代、1998年に建てられた。裏千家15代・鵬雲斎家元好みの茶室「鳳來庵(ほうらいあん)」(5畳半中板小間仕立)、「閑(關)庵(かんあん)」(立礼席)、「玄徳軒」(20畳広間)を有している。 数寄屋建築。回廊で小間「一枝庵」と繋がる。 ◈小間席「一枝庵」は、現代、1999年に建てられた。鵬雲斎家元の好みになる。半板入り、一畳台目向板。 ◈ほかに「不動軒」(四畳半)がある。 ◆庭園 本堂の周囲に3つの庭がある。 ◈本堂南の前庭「破頭庭(はとうてい)」は、安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)に作庭された。寺号の「黄梅院」の由来になった日本仏教源流の地である中国黄梅県波頭山東禅寺に因む。破頭とは利己の考えを改める、悟りの境地に達することをいう。 正方形の地割になる。手前に広がる白川砂の波紋(海)の奥に、東西に直線で引かれた桂石(葛石)を境にして、南面三分の一に苔地(陸)がある。 本堂西端の檀那の間正面に、右より文殊菩薩、普賢菩薩を表したともいう大小二石、聴聞石(ちょうもんせき)の立石がある。側面から見ると石は丸みを帯びる。また、二石は観音菩薩・勢至菩薩とも、釈迦の弟子、左の摩訶迦葉尊者(まかかしょう-そんじゃ)・阿難尊者(あなん-そんじゃ)ともいう。二石の左に親石の迦葉石がある。小さく平らな石で、悟りを求める求道者の姿を現している。これら三石で、本堂安置の釈迦如来の説法を聴聞する姿を現すともいう。 東(左)の石のもとに、小さな刈り込みがある。東端(左手)に、釈迦を表したという沙羅双樹(夏椿)が植えられ、その右脇に人を表したという石が伏されている。釈迦にひれ伏す人を表すともいう。白椿は、江戸時代中期の大綱宗彦(だいこう-そうげん、1773-1860)の乳兄弟だった第119代・光格天皇(1771-1840)手植えという。植栽はほかに松があり、築地塀の外には楓が植えられている。 ◈本堂西、書院南庭の平庭「直中庭(じきちゅう-てい)」は、江戸時代、千利休(1522-1591)の65歳時の作庭という。自休軒の改装時に作庭し命名した。池泉回遊式枯山水庭園になる。苔ともみじに彩られる。名は、「直きことの其の中にあり」(『論語』)に由来する。 秀吉の希望による馬印軍旗の瓢箪(ひょうたん)をかたどった枯池「瓢箪池」がある。また、妙心寺塔頭・退蔵院の室町時代前期の如拙(?-?)が描いた「瓢鯰図(ひょうねんず)」を基にして作庭されたともいう。瓢箪で鯰を押さえるという禅の公案(試験問題)を師家(しけ)が与えた。図の下半分に水の中を泳ぐ鯰と、それを瓢箪で捕らえようとする髭面の人物が描かれていた。問いは「円くすべすべした瓢箪で、ぬるぬるした鮎をおさえるには如何」といものだった。 鎌倉時代後期-南北朝時代の大徳寺1世・徹翁義亨(1295-1369)が比叡山より持ち帰ったという不動三尊石がある。中央に不動明王、右に制吒迦童子(せいたか-どうじ)、左に矜羯羅童子(こんがら-どうじ)を配した。前に平石の礼拝石がある。鶴石、亀石も配される。室町時代後期-江戸時代前期の加藤清正(1562-1611)が、朝鮮との文禄・慶長の役(1592-1598)の際に持ち帰ったという朝鮮燈籠などが据えられる。池には伏見城遺構という石橋が架けられている。近代、明治期(1868-1912)以降に改修された。 ◈本堂北の枯山水式の「作仏庭(さぶつてい)」は、北東に組まれた巨石の滝口がある。生々流転(しょうじょう-るてん)を表し、立石から流れた水は、西と南へ流れ下る。 ◈本堂東の中庭「閑坐庭(かんざてい)」がある。北の作仏庭につながり、庭面は南北に長い。白砂・砂紋、苔地、石のみで構成されている。小船に見立てた巨石、蓬莱山ともいう石が据えられている。流れは、南の破頭庭へと注ぐ。 ◆障壁画 ◈本堂に安土・桃山時代、17世紀初頭の雲谷派の祖・雲谷等顔(1547-1618)筆の水墨壁画がある。室中の「竹林七賢図」16面(重文)は、余白を生かした構図による。「山水図」14面、檀那の間に「西湖図」14面(国宝)。礼の間に「芦雁図(蘆雁図)」14面(国宝)がある。これらは、安土・桃山時代、1598年の小早川隆景の寺内整備の際に描かれたという。 ◈書院の自休軒に安土・桃山時代、江戸時代前期、雪舟4代・雲谷派の雲谷等益(1591-1644)の「山水図」8面、「秋草図」12面、北西の間に江戸時代中期の南宋画の小田海遷(1785-1862)の「五柳先生図」8面がある。 ◆文化財 ◈表門傍の鐘楼の「梵鐘」は、安土・桃山時代、1592年に加藤清正により寄進された。朝鮮より持ち帰ったものという。 ◈「黄梅院文書」(京都大学現蔵)がある。量的にまとまった塔頭文書として貴重とされている。 ◆寺号 寺号の「黄梅院」とは、中国黄梅県波頭山東禅寺に因むという。第33代・弘忍大満禅氏が住した。日本仏教源流の地を讃え、黄梅院と名付けられた。 ◆天瑞寺 天瑞寺(てんずい-じ)は、安土・桃山時代、1588年に豊臣秀吉の母・大政所が病になり、黄梅院の玉仲宗琇を開山として創建された。 大政所の病は快癒し、玉仲に帰依して、安土・桃山時代、1592年に亡くなっている。 ◆寮舎 ◈「向春院」は、安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)、江戸時代前期の元和年間(1615-1624)に建てられたという。大徳寺135世・黄梅院3世・宝叔宗珍(ほうしゅく-そうちん)を開祖にする。黄梅院の門左にあった。清水景治が改修する。江戸時代中期-後期、天明年間(1781-1789)に廃された。 ◈「不動軒」は、安土・桃山時代の天正年間(1573-1592)に創建された。 ◆墓 ◈室町時代の毛利元就(1497-1571)、その正室・妙玖(1499-1546)夫妻の墓がある。 ◈織田家の墓所がある。 ◈安土・桃山時代の小早川隆景(1533-1597)など元就の息子三兄弟、安土・桃山時代-江戸時代の信長2女・冬姫(1561-1641)と夫でキリシタン大名・蒲生氏郷(がもう-うじさと、1556-1595)、大名・毛利輝元(1553-1625)の墓がある。 ◈江戸時代の南宋画の小田海遷(おだ-かいせん、1785-1862)、画家・雲谷等益(うんこく-とうえき、1591-1644)、画家・雲谷友雪(うんこく-ゆうせつ、?-1635)、医師・北小路家16代・北小路貞一の墓所になっている。 ◈映画監督・大曽根辰保(1904-1963)の墓がある。 ◆年間行事 春の特別拝観(3月-5月)・秋の特別拝観(10月-12月)(限定の御朱印授与)。 *普段は非公開、春秋に一部公開、変更の場合があります。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 黄梅院の説明板、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『禅僧とめぐる京の名庭』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』 、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「山本興業株式会社」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|