|

|

|

| 羅城門遺址・矢取地蔵尊・朱雀大路 (京都市南区) Site of Rasho-mon Gate |

|

| 羅城門遺址・矢取地蔵尊 | 羅城門遺址・矢取地蔵尊 |

|

|

「羅城門遺址」の碑   「源氏物語ゆかりの地-京都市」の説明板  現在地は中央部分、「源氏物語ゆかりの地-京都市」の説明板より  羅城門復元図、「源氏物語ゆかりの地-京都市」の説明板より  花園児童公園入り口にある矢取地蔵尊  羅城門のミニチュア  【参照】京都駅前にある10分の1の復元模型、高さ2.4m、幅8m。 【参照】京都駅前にある10分の1の復元模型、高さ2.4m、幅8m。  【参照】復元模型  【参照】復元模型  【参照】復元模型  【参照】復元模型  【参照】復元模型  【参照】 『平安京散策』  【参照】羅城門の復元模型、朱雀大路・鳥羽の作り道。「見わたせば 柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦なりける」素性法師『古今和歌集』より。(京都市平安京創生館展示模型より)   【参照】大極殿復元図(京都市平安京創生館)、説明板より  【参照】豊楽殿の復元模型(京都市平安京創生館)、展示模型より  【参照】豊楽殿より出土した鬼瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)   【参照】「羅城門町」の町名 |

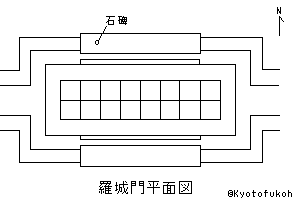

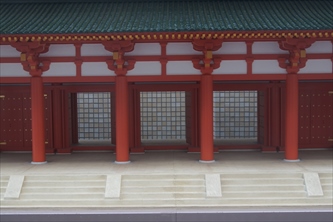

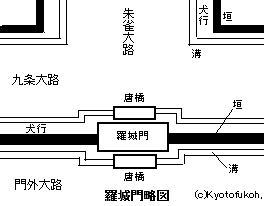

東寺の西、花園児童公園内に「羅城門遺址(らじょうもん-いせき)」の碑が立つ。かつてこの地は、平安京、朱雀大路南端に位置している。周囲を築地塀で囲み、巨大な羅城門(らじょう-もん)が建てられていたという。 ◆歴史年表 平安時代、794年、建都された平安京は東西4.5km、南北5.3kmの規模があった。年代不詳、その入り口南端中央に、羅城門が構えられた。 816年、旧8月16日、羅城門は大風により倒壊する。(『日本紀略』)。その後、再建される。 862年、朱雀大路はすでに荒廃し、牛馬の牧畜の場、盗賊の住処になっており太政官符が出されている。 980年、旧7月9日、羅城門は、暴風雨で再び倒壊したという。その後、財政逼迫のために再興されなかった。 1004年、丹波守・高階業遠(たかしな-の-なりとお)は、羅城門を造ることを条件に任期の延長を申し出て認められる。 1005年、高階は辞退する。 1020年より/1023年、旧6月条、公卿・藤原道長(966-1028)による法成寺(ほうじょう-じ)建立に際し、羅城門の廃墟より礎石を流用したという。藤原実資(さねすけ)がこれに憤慨した。(『小右記』) 1107年、旧正月、山陰地方の源義親の乱を討伐したとされる平正盛(?-1121? )は、この門を通って凱旋したという。乱鎮圧については異説もある。 室町時代末-安土・桃山時代、付近は東寺僧侶の墓地になる。 安土・桃山時代、豊臣秀吉の御土居築造により、現在地付近に東寺口が設けられた。羅城門遺構は破壊される。 江戸時代、羅城門跡は唐橋村(からはしむら)字来生(「らいせい」の当て字)(現・南区唐橋羅城門町)。 江戸時代中期、付近に南流する堀があり、灌漑地が造られていた。(「唐橋村付近在諸村用水絵図」) 近代、1895年、平安遷都1100年紀念に際して、現在地に「羅城門遺址」の碑が立てられた。 現代、1960年、古代学協会により羅城門遺構の第一次発掘調査が行われた。 1961年、古代学協会により第二次、第三次発掘調査が行われた。 1971年、発掘調査が行われた。 1977年、発掘調査が行われる。 2011年、発掘調査が行われた。 ◆高階 業遠 平安時代中期-後期の官吏・高階 業遠(たかしなの-なりとお、965-1010) 。詳細不明。男性。越中守、丹波守などを歴任した。藤原道長に仕え「無双」の臣といわれた。1005年、羅城門・豊楽院造営の宣旨をうけた。46歳。 ◆藤原 実資 平安時代中期-後期の公卿・歌人・藤原 実資(ふじわら-の-さねすけ、957-1046)。男性。小野宮実資、後小野宮(のちのおののみや)、賢人右府。京都の生まれ。父・参議・藤原斉敏(ただとし)、母・播磨守・藤原尹文の娘の3男。祖父・関白・実頼(さねより)の養子になり、小野宮家の嫡流として豊富な財・儀礼を継ぐ。実頼の弟・師輔(もろすけ)の孫は藤原道長になる。969年、元服、従五位下。以後、右兵衛佐、右近衛少将などを歴任した。981年、蔵人頭、982年、遵子(頼忠女)立后の際に中宮亮を兼任した。983年、左近衛中将になる。984年、第64代・円融天皇の譲位後、第65代・花山天皇の蔵人頭、985年、第66代・一条天皇の受禅の際に蔵人頭をやめる。987年、再補になり、989年、参議、995年、権中納言。(996年に転正)、長徳年間(995-999) 以降、宮廷内で道長の批判者として政務処理した。1001年、権大納言(1009年に転正)、兼官も左兵衛督、右衛門督、右大将と進み、太皇太后宮大夫、検非違使別当も務めた。1012年、道長による第67代・三条天皇・女御娍子(せいし、済時の娘)の立后妨害に対抗する。1019年、刀伊の入寇の時、戦功のあった大宰権帥(ごんのそち) ・藤原隆家に対し、道長を恐れず論功行賞を行う。1021年、三条天皇の信任厚く、右大臣、1037年、従一位。資平(兄・懐平の子)を後継者とし、資産は女子一人に譲与した。有職故実に詳しく儀式書の著『小野宮年中行事」。摂関政治確立期の史料として日記『小右記』(982-1032)がある。90歳。 全盛期の道長・頼通に迎合せず、終始批判し賢右府と称された。小野宮流の礼儀作法を完成する。仏教信仰に厚く、小野宮第に御堂を造った。 ◆源 義親 平安時代後期の武士・源 義親(みなもと-の-よしちか、?-1108)。男性。父・源義家、母・三河守・源隆長の娘の次男。長兄・義宗の早世で嫡男になる。平従五位上、左兵衛尉を経て対馬守に任じた。肥後守・高階基実などの支持があり、鎮西9カ国を横行した。大宰府の命に従わず、年貢横領など乱行を働く。1101年、大宰大弐・大江匡房に告発され、旧7月、朝廷は義親追討の官符を下した。父・義家は腹心郎等・首藤資通を鎮西に下し義親の召喚をはかった。資通は義親に味方し、追討官使を殺害する。1102年旧12月、義親は解官され捕えられ隠岐に配流された。1106年、父・義家の没後、1107年、義親は隠岐から対岸の出雲に脱し、国守の目代・郎従7人らを殺害、調庸物(公事物)を奪う。白河法皇(第72代)の命により、朝廷は伊勢平氏の因幡守・平正盛を追討使として下向させた。1108年旧正月、正盛は義親を出雲で破り、首級を掲げ京都に凱旋した。 義親の首級について当初より真偽が疑われ、義親生存の風聞、義親を称する者の出現が続いた。事件は、院政期での源氏の一時退潮、平氏の隆盛をもたらしたした。 ◆平 正盛 平安時代後期の武将・平 正盛(たいら-の-まさもり、? -1121?) 。男性。父・平正衡。平清盛の祖父。桓武平氏の一系統・伊勢平氏に属した。1097年、伊賀所領を白河上皇(第72代)皇女・郁芳門院菩提所六条院に寄進し、上皇に接近し院近臣になる。北面の武士になった。1108年、出雲国・源義親(よしちか)の反乱追討、伊予・海賊追捕、1119年、肥前国・平真澄の乱を鎮圧する。以後、若狭、因幡、但馬、丹後、備前、讃岐などの国司に任じられ、従四位下に至る。1110年、六波羅に、白河法皇(第72代)の勝寺曼荼羅堂、御願寺九体阿弥陀堂を建立した。 白河院政を支える武士団を形成し、伊勢平氏発展の基礎を築いた。 ◆湯本 文彦 江戸時代後期-近代の教育者・郷土史家・湯本 文彦(ゆもと-ふみひこ、1843-1921)。男性。号は鉄宇、墨囚。因幡(鳥取県)の生まれ。因幡鳥取藩校尚徳館に学び、宇倍(うべ)神社権宮司になる。松江中学校長、松江師範校長を歴任し、1888年、京都府属になり『平安通志』60巻の編修執筆に参加した。のち京都帝室博物館学芸委員になった。1895年、平安遷都1100年紀念祭の事業の一つとして、平安京実測事業を提案し、羅城門の位置を決めた。著『洛北誌』『京都沿革考』。79歳。 ◆羅城門 平安京には10数万人の人口があったと推定されている。このうち、貴族は150-200人、公卿は20人ほどであり、その家族を入れて1000人ほどが暮らしていた。 平安京の南端、九条大路外側に平安京正面門の羅城門があった。羅城門の「羅」には、「連ねる網」という意味がある。羅城の読み方は、呉音で「らじょう」、漢音では「らせい」になる。 平安時代中期に「らいしょう(頼庄)」(『延喜式』)、平安時代後期に「らいせい」(『宇治大納言物語』)、鎌倉時代に同じく「らいせい」(『世継物語』) 、室町時代には「らせい」、「らしょう」(『拾芥抄』)とも呼ばれた。室町時代中期に、能役者・能作者・観世信光(1435-1516)作の謡曲「羅生門」により、「らしょう-もん」が一般化した。 本来の羅城の意味は、古代都市を取り囲む高い城壁に囲まれたものだった。中国では、外敵防禦のため堅固な羅城が築かれた。平安京では羅城は築かれず、京城の南面左右にわずかに城壁があり、周囲に簡単な垣(土塁)・溝が設けられたとみられる。 「羅城」は後に地名としてだけ残り、転訛し「来生」「羅生」などと呼ばれた。 ◆羅城門の建築 羅城門が建てられていた正確な位置は分かっていない。現在の児童公園の東20mの地点とも、南側だったともいう。 規模は7間2間5戸、左右の1間は壁だったとみられる。正面35.7m(119尺/10丈6尺)、梁行10m(34尺/2丈6尺)、奥行21m(70尺)、柱間長さは桁行・梁行5.1m(17尺)、一層目柱高5.1m(17尺)、二層目柱高2m(6.5尺)とみられている。ほかに二重閣7間(『拾芥抄』)、9間5戸(『大内裏図考証』)ともいう。 十画重層門で、入母屋造、木部は朱塗り、壁は白土塗り、棟両端には金色に輝く鴟尾(しび)が載せられていた。門の中央には「羅城門」と書かれた扁額が掲げられた。羅城門の内側と外側には五段の石段(幅7丈[24m])、さらにその外側には石橋(唐橋、からはし)が架けられていたという。ただ、橋の存在については異説もある。門には垣(6尺)があり、外に犬行(いぬばしり、7尺)、溝(1丈)が巡らされていた。 建物は孤立して建ち、奥行きが狭く棟高のため、当初より構造・強度に問題があるとされた。桓武天皇も案じ、門の高さを5寸低くするように指摘したという。(第59代・宇多天皇『寛平御遺誡(かんぴょう-の-ごゆいかい)』)。だが、改修されることはなく、平安時代前期、816年、平安時代中期、980年の台風により倒壊している。その後、財政逼迫により再建されることはなかった。 ◆毘沙門天像など 羅城門楼上には、本尊の毘沙門天像が安置され、悪鬼の都への侵入を封じる意味があった。西蕃(西方の蛮)の侵略を防いだという唐の故事に倣ったという。さらに城門の両脇には、東寺と西寺が建てられている。 現在、毘沙門天像の一つは、東寺(南区)の観音堂に八臂毘沙門天像(兜跋 [とばつ] 毘沙門天)(国宝)として安置されている。唐の時代に作られたという。仏法を守護する四天王の一つであり、毘沙門天の異形になる。高さ6尺4寸(190㎝)あり、頭上に宝冠・輪宝を戴き、左手の掌上に小塔を載せ、右手は地に立てた戟(げき)の柄をつかむ。西域風の甲冑を身に着け、両足は左右に邪鬼を配した地天女の掌の上に立つ。兜跋国は、西域のトゥルファン(吐魯蕃、中国・新疆ウイグル自治区東部)ともいう。 遺構といわれる三彩の鬼瓦も、東寺所蔵(京都国立博物館展示)になっている。東寺宝蔵の床板(長さ5.6m、幅2m、厚さ7.5m)2枚は、羅城門扉の転用との伝承がある。 ◆発掘調査 ◈現代、1960年に、古代学協会により羅城門遺構の第一次発掘調査が行われた。1961年、古代学協会により第二次、第三次発掘調査が行われる。南北方向の石組溝、基壇土が見つかった。羅城門に関わる遺構とされた。ただ、石組溝は近世のものともいう。 ◈1971年、1977年、2011年にも発掘調査が行われた。遺構などは見つかっていない。 ◈平安京豊楽殿(ぶらくでん)出土の鬼瓦と伝・羅城門跡出土の三彩鬼瓦は同笵(どうはん)という。 ◆羅城門遺址 羅城門遺址は、花園児童公園(南区唐橋羅城門町)内)にある。 近代、1895年に、湯本文彦は平安遷都1100年紀念祭の事業の一つとして、平安京実測事業を提案した。 平安時代前期、796年の東寺の創建以来、位置が不動とされる現在の東寺南門を基準点にした。曲尺(かねじゃく)で計測し九条通の南端の位置を決定し、朱雀大路(羅城門)中心点を決定した。 京都市参事会により「羅城門遺址」の石碑が立てられた。 ◆朱雀大路 羅城門から北へは、道幅28丈(80-84m)という朱雀大路(すざく-おおじ)が延びていた。現在の千本通、さらに、その東、南北の通り分を超える道幅があった。道の両側には外側より築地(幅1.8m)、犬行(幅4.5m)、溝(幅1.5m)、柳の並木が植えられていた。築地の中心間は84m(28丈)、路面幅は70.2m(23丈4尺)あった。溝は杭と板による護岸があり、交差部には溝中央に杭を打ち込み橋が架けられていた。柳には4人の番人が付けられた。現在の花園公園の位置は、朱雀大路の東端付近になるとみられる。 朱雀大路は、北端(宮城・大内裏南端)の朱雀門(大内裏の正門)まで通じた。南の羅城門と北の朱雀門間の距離は3.8km、標高差20mあった。2つの門は、同じ様な形状・規模だったとみられている。道の北に、船岡山を当てて測量されたという。羅城門の北には、朱雀大路を挟む形で、東西の迎賓館である鴻臚館(こうろかん)が建てられていた。 他方、羅城門の南には、鳥羽まで一直線に通じる「鳥羽の作り道」が延びていた。さらに、草津と呼ばれる鳥羽の河港に続いていた。朱雀大路は、その後、荒廃する。平安時代前期、862年には、すでに牛馬の牧畜の場・盗賊の住処になっており、太政官符が出されている。 ◆鴻臚館 現在の島原・角屋(下京区)北に、「東鴻臚館(こうろかん)跡」の碑が立てられている。平安時代の南北の通り、朱雀大路を挟み、七条以北には東西2つの鴻臚館が建てられていた。碑はそのうちの東鴻臚館(左京)の跡になる。西鴻臚館(右京)は、現在の京都市卸売第一市場(下京区朱雀堂ノ口町)付近になる。敷地は、東西共にほぼ同じ規模であり、南北84丈(250m)、東西40丈(121m)あった。両鴻臚館は、平安京遷都とともに早々に起工されたという。 鴻臚館は、朝鮮半島の友好国・渤海(ぼっかい)国よりの使節を受け入れている。当初は6年毎に受け入れた。奈良時代、759年に始まり、平安時代前期、824年以降は、経費が嵩んだため12年毎に変更される。最後は、平安時代中期、919年まで続き、通算22回に及んだ。 使節団は100人ほどが船で入国している。使節団には領客使が対応した。使節団(大使、副使、判官、録事、訳語ら20人)は騎馬により入京し、鴻臚館に宿泊した。使節団は、大極殿で天皇に拝謁し、渤海国王の国書を奉呈、土産品を献上した。豊楽殿では宴が催され、鴻臚館では使節団と日本側の貴族との交流が行われていた。 東鴻臚館は、平安時代前期、弘仁年間(810-824)、東寺、西寺の建立により移転になる。872年には渤海国大使が来館し、右馬頭・在原業平が慰労したという。平安時代中期、920年頃(839年とも)に廃止されたという。926年には渤海国そのものが消滅している。以来、使節の来朝は途絶する。 その後も、西鴻臚館は存続した。平安時代中期、10世紀(901-1000)中頃に荒廃する。957年、菅原道真の孫で文章博士・菅原文時(899-981)は、『封土三箇条』中で、鴻臚館の存続の建議を行った。鴻臚館の存続は、単に外交施策上の理由ばかりではなく、使節の接待係に当たる学生の「文章道」向上にも役立っているとした。その後、小規模の施設が再建される。平安時代後期、1178年、次郎焼亡により焼失したという。 ◆羅生門の伝承・物語 羅城門を題材にした物語がある。『寛平御遺誡』『宇治拾遺物語』『今昔物語』にもある。中世には謡曲『羅生門(らしょうもん)』がある。 ◈羅城門は孤立して建ち、奥行が狭く棟高のため、当初より構造・強度に問題があるとされた。 第50代・桓武天皇(737-806)も案じ、門の高さを5寸低くするように指摘したという。工匠(たくみ)は無視し門は完成した。天皇は門の完成後に再び指摘する。工匠はすでに低くしたと嘘をついた。天皇は指摘したことを後悔したため、工匠は気絶して自らの虚りを白状する。天皇はその罪を許したという。(第59代・宇多天皇『寛平御遺誡(かんぴょう-の-ごゆいかい)』)。 ◈昔話の『羅生門の鬼』、謡曲「羅生門」がある。 千年以上も昔、都を荒らしていた大江山の酒呑童子を渡辺綱(953-1025)ら四天王が成敗した。ところが、羅生門には、再び鬼が出るという。綱が確かめに行くと、若い娘が立っていた。女は、五条の父のところへ戻るという。綱が馬に乗るように手を差し出すと、女は鬼に化身した。綱は鬼の腕を切り落とした。だが、七日めの夜に、老婆に化けた鬼が腕を取り返すと、空高く消えたという。 ◈平安時代、陰陽師・安倍晴明の友・源博雅(918-980)朝臣は、夜更けの清涼殿で琵琶の音を聴く。 博雅は弦の名手であり、その音を辿ると朱雀門、朱雀大路を経て、さらに羅城門にまで行きついた。音は門の二階から聞こえる。博雅が誰であるかと問うと、目の前に縄に結ばれた琵琶が下ろされた。それは、盗まれていた紫檀の甲の琵琶の名器「玄象(げんじょう)」だった。 博雅は、琵琶を持ち帰り第62代・村上天皇(926-967 )のもとへ戻した。琵琶は、下手な奏者には音を立てず、火事の際には庭先で自ら火を避けたという。人々は、琵琶が鬼により盗まれ、奏じられていたのだろうという。 やがて、琵琶は宮中から消えたという。また、いまも内裏内に納められているともいう。(『今昔物語』) ◈盗人が日暮れ後に羅城門屋根に登った。連子窓越しに仄かな明かりが目に入る。白髪の老女が居り、若い女の遺体から髪の毛を抜き取っていた。 盗人は鬼と思い怖かった。刀で老婆を脅すと老婆は語った。女主人が亡くなり後見もいない。主人の髪があまりに長かったので、鬘(かつら)にしようと思い抜いていたという。 盗人は老婆から身包みと女主人の髪を奪い逃げ去った。葬送ができない時には、羅城門上に遺体を置たという。(『今昔物語』巻29第18話) ◈羅城門の上階に安置されていたという毘沙門天像の一つは、東寺の観音堂に八臂毘沙門天像(兜跋 [とばつ] 毘沙門天)(国宝)として安置されている。(『都名所図会』) ◈羅城門は、平安京の中央正面にあり、朱雀大路は南へ鳥羽の作り道に繋がっていた。平安京から西国への征討時には、将士はこの門から発ち、大路を凱旋した。 平安時代後期、1108年旧正月に山陰で、武士・源義親(?-1108)は叛乱を起している。旧1月29日、追討使・平正盛(?-1121)は、討取った義親らの首級を桙(ほこ)にさし下人に持たせ平安京に帰京した。正盛の郎党100余人、弓に甲冑を着た歩兵40-50人らが鳥羽の作り道から平安京を目指した。この時、京中の人々が車馬道をさしはさみ、満ちて熱狂し歓迎したという。(『中右記』) この後、首級が義親のものかどうか真偽が疑われた。このため、義親生存の風聞が絶えず、義親を自称する者の出現が相続いたという。 ◈小説家・芥川龍之介(1892-1927)の『羅生門(らしょうもん)』(1915)は、『今昔物語集』巻29・巻31から題材を得た。飢饉の際に、魚と偽って蛇を売る女、その死んだ女から髪を抜き取る老婆、さらにその老婆の身ぐるみを剥ぎ取った下人の話から成る。 ◈映画監督・黒澤明(1910-1998)の映画『羅生門』(1950)は、芥川龍之介の小説『藪の中』・『羅生門』を題材にしている。脚本は橋本忍(1918-2018)による。冒頭で豪雨の中ので門が登場する。 現代、1951年に最高賞のイタリア・ヴェネチア国際映画祭グランプリ、同年にアメリカ・アカデミー外国映画賞を受賞した。 ◆羅生門の模型など ◈1950年の映画「羅生門」のオープンセットは、大映京都撮影所の広場に建設された。正面に掲げられた扁額は、縦5尺(1.5m)、横9尺(2.7m)あり、屋根瓦4000枚を焼き「延暦十七年(798)」の年号を彫っていた。 間口18間(33m)、奥行12間(22m)、高さ11間(20m)、柱周囲4尺(1.2m)のもの18本。 ◈「平安京羅城門模型」は、京都文化博物館(中京区)に館内展示されている。1980年に制作された。1/100。 ◈「羅生門復元模型」は、京都駅(下京区)北口広場に屋外展示されている。現代、1994年に平安建都1200年を記念して京都府建築工業協同組合により制作された。当初は、現在地東の「ぱるるプラザ」(下京区)内に展示されており、2016年に現在地に移設された。 幅8m、奥行3.6m、高さ2.4m。1/10。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の古代遺跡28京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『平安の都』、『平安京散策』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都隠れた史跡100選』、『洛中洛外』、『文化財と遺跡を歩く 京都歴史散策ガイドブック』、『古代を考える平安の都』、『京都』、『掘り出された京都』、「源氏物語ゆかりの地-京都市」の説明板、京都市平安京創生館、ウェブサイト「都市史- 京都市」、ウェブサイト「京都文化博物館」、ウェブサイト「明日の京都文化遺産プラットフォーム」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|