|

|

|

| 高桐院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Kouto-in Temple |

|

| 高桐院 | 高桐院 |

|

|

表門              石畳の参道      唐門        中門  玄関     客殿(本堂)  客殿(本堂)  客殿、仏間   客殿、茶室「鳳来」  書院「意北軒」  「意北軒」  「意北軒」  「意北軒」、南の露地庭  「意北軒」西庭、楓、ドウダンツツジ  「意北軒」西庭  茶室「松向軒」    客殿南庭、紅葉の頃。灯籠はガラシャの墓標の写しという。   細川家の家紋(寺紋)の丸瓦が縁石としても利用されている。  袈裟形の降蹲踞(おりつくばい)       忠興と細川ガラシャの墓、石灯籠(欠灯籠)  細川一族の墓  井戸  竹林 |

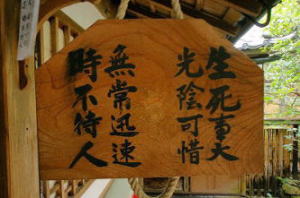

大徳寺塔頭の一つ高桐院(こうとう-いん)は、大徳寺境内西北にある。「楓の庭」で知られる。 清源院など5庵があり、高桐院派と称され、北派輪住で護持された。 臨済宗大徳寺派。本尊は釈迦如来像。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1601年/1602年、細川忠興(三斎)が、父・幽斎の菩提所として建立した。開山は忠興の叔父・玉甫紹琮(ぎょくほ-じょうそう)による。以後、細川家の菩提寺になる。忠興の戒名の「松向寺殿前三議三斎宗立大居士」より、当初は「松向寺」と呼ばれたという。 江戸時代、1613年、玉甫の没後、その塔所になる。2世に賢谷宗良(けんこく-そうりょう)が就く。 1625年、清巌宗渭(せいがん-そうい)が大徳寺に入り、高桐院3世になる。 慶安年間(1648-1652)、清巌は大仙院寮舎を移築し、子院・祥林軒を建立した。 近代、1868年以後、神仏分離令後の廃仏毀釈により、子庵は破却され、什物が散逸する。高桐院客殿(本堂)も取り壊された。 明治期(1868-1912)末-大正期(1912-1926)、官僚・細川護立の寄進により現在の客殿が再建される。 現代、1971年、住職・松山剛山により、苔庭に改める。参道なども整えられた。 ◆玉甫 紹琮 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・玉甫 紹琮(ぎょくほ-じょうそう、1546-1613)。男性。俗姓は三淵、諡号は大悲広通禅師、別号は半泥子。山城(京都府)の生まれ。父・三淵伊賀守晴院、細川幽斎の異兄弟に当たる。大徳寺・古溪宗陳の法嗣。1586年、大徳寺130世。1588年、豊臣秀吉の命により古溪宗陳に代わり総見院2世になる。68歳。 高桐院(北区)に塔された。 ◆細川 幽斎 室町時代後期-江戸時代前期の武将・歌人・細川 幽斎(ほそかわ-ゆうさい、1534-1610)。男性。通称は万吉、与一郎、諱は藤孝(ふじたか)、別号は玄旨。藤孝、兵部大輔、法名を幽斎玄旨。父・足利幕臣・三淵晴員、母は将軍・足利義晴の側室(清原宣賢の娘)の次男、実父は義晴の4男ともいう。子に細川忠興(ただおき)。1539年、義晴の命で伯父・細川元常の養子になる。1546年、13代・義輝(よしてる)(義藤)の一字をもらい藤孝という。1553年、義晴、義藤の近江亡命に同行する。1554年、元常の死に伴い家督を相続した。1565年、将軍・義輝暗殺後、その弟・一条院覚慶(義昭)を大和興福寺より救出近江甲賀郡へ導く。1568年、織田信長の援助を得て、義昭上洛に成功した。1573年、義昭が信長に追われ、信長家臣になり西岡(長岡)を得る。長岡姓を称した。1580年、明智光秀とともに丹波、丹後平定の功により、信長より丹後一国を与えられた。宮津に居城した。1582年、本能寺の変で、姻戚・明智光秀の誘いを断わり、剃髪し嫡子・忠興に譲り、丹後田辺城に移り、隠居した。1583年、豊臣秀吉より西岡を与えられる。1586年、秀吉の九州攻め、1590年、小田原攻めに加わり、1592年、文禄の役で肥前・名護屋、薩摩などに赴く。1600年、関ヶ原の戦で徳川家康方に付き、石田三成方に攻められ田辺城に籠城した。古今伝授の廃絶を憂慮した第107代・後陽成天皇の勅命で和睦、生還する。家集『衆妙集』、著『百人一首抄』など多数。77歳。 足利義晴・義輝・義昭に仕え、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に重用された。有職故実、書道、千利休に茶を学ぶ。古典学者、歌人でもあり、古今伝授を三条西実枝(さねき)から受けた。二条派の正統を継承し、近世歌学の祖と称された。門下に烏丸光広、中院通勝、松永貞徳らがいる。 南禅寺・天授庵(左京区)に葬られる。 ◆細川 忠興 室町時代後期-江戸時代前期の大名・細川 忠興(ほそかわ-ただおき、1563-1646)。男性。幼名は熊千代、與一郎、号は三斎、法名は宗立(そうりゅう)、越中守。京都の生まれ。父・長岡藤孝(細川幽斎)、母・沼田上野介光兼の娘の長男。足利義輝の命により細川輝経の養子になる。1577年、織田信長に従い、雑賀(さいか)一揆に初陣する。1578年、信長の嫡子・信忠より一字をもらい忠興と名乗る。1579年、明智光秀の娘・玉(たま、細川ガラシャ)と結婚した。1580年、丹後宮津を与えられる。1582年、本能寺の変で、義父・光秀に誘われたが羽柴 (豊臣) 秀吉に従う。父と共に剃髪して弔意を示した。秀吉は玉の殺害を命じたが、忠興は玉を離別し味土野に幽閉した。後に許されて再び妻を迎える。1585年、従四位下侍従に任じられ、羽柴姓を許された。1589年、秀吉は幽斎と忠興に改めて丹後国を安堵した。1590年、小田原征伐に加わる。1593年、朝鮮に出陣、1596年、越中守になる。1598年、秀吉の死後、三男忠利を人質に出し、徳川家康に接近した。1600年、関ヶ原の戦で家康に属した。妻・玉は石田三成から人質として大坂入城を求められたが応じず、大坂玉造(たまつくり)の邸で自刃した。戦後、その功により、豊前、豊後を与えられ中津城に入る。1601年、小倉城を築き移った。1620年、病気で家督を3男・忠利譲り、中津に移り落飾して三斎宗立と号した。1632年、忠利の肥後入国に伴いね八代城に入り隠居領を領した。八代で亡くなる。著書『細川三斎茶書』。83歳。 和歌、絵画、蹴鞠、乱舞、有職故実に通じた。茶人として利休七哲の一人に数えられる。利休切腹の命の際には、利休を忠興と古田織部だけが見舞ったという。三斎流流祖。 墓は泰勝寺(熊本市)、大徳寺・高桐院(北区)に墓標という石燈籠が立つ。 ◆細川 ガラシャ 室町時代後期-安土・桃山時代の細川 ガラシャ(ほそかわ-がらしゃ、1563-1600)。女性。明智珠、玉、玉子、諡号は秀光院。越前の生まれ。父・明智光秀、母・凞子(ひろこ)(妻木勘解由左衛門範の娘)の3女。美貌の誉れ高く、15歳で父の主君・織田信長の仲介により、1578年、16歳で勝龍寺城の細川忠興に嫁いだ。1580年、長男・忠隆、その後、興秋、忠利が生まれた。1582年、父・光秀の起こした本能寺の変後、忠興の父・幽玄は光秀に与せず、玉の母、兄弟姉妹も自害した。忠興は豊臣秀吉への恭順を表すため、「逆臣の娘」になった玉を丹後・味土野(みどの)に一時幽閉する。1584年、豊臣秀吉の取成しにより大坂玉造の細川邸に戻された。1587年、高山右近らの影響で、天侍女・清原いと(マリア)の手引きにより、天満のイエズス会の洗礼を受ける。忠興は当初、受洗に反対した。玉は信仰をやめず、夫は後に観念した。洗礼名ガラシャ(伽羅奢)とは、神の恵みの意味という。邸内に孤児院を開く。1600年、関ヶ原の戦いに際し、夫・忠興は徳川方に付いた。ガラシャは豊臣方より人質として大坂入城を強要された。家康と対立した石田三成により、大坂玉造(たまつくり)の細川邸は包囲される。三成は諸大名の妻たちを人質に取り、家康打倒を目論んだ。玉は、夫が不利になるため人質を拒否した。屋敷に火を放ち、信仰上自害が許されないため、家老・小笠原少斎に介錯を頼んだ。辞世の句「散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」。38歳。 忠興は大坂でキリシタンによる葬儀を営んだ。墓は崇禅寺(大阪市)にある。高桐院(北区)にも墓標という石燈籠がある。 ◆塙 直之 室町時代後期-江戸時代前期の武将・塙 直之(ばん-なおゆき、1567-1615)。男性。通称は長八。名は直次、直之塙団、右衛門。織田信長、羽柴秀吉、加藤嘉明に仕え、朝鮮出兵、1600年、関ヶ原の戦いに加わる。小早川秀秋、松平忠吉、福島正則らにも仕えた。一時期は仏門に入る。1614年、大坂冬の陣に豊臣方として参加、翌1615年の大坂夏の陣で討死した。49歳。 墓所は泉佐野市にある。高桐院(北区)にも墓がある。 ◆細川 忠隆 安土・桃山時代-江戸時代前期の武士・細川 忠隆(ほそかわ-ただたか、1581-1646)。男性。初名は忠陸、通称は与一郎。 父・細川忠興、母・明智玉(ガラシャ)の長男。1600年、関ヶ原の戦いで、母・ガラシャを見捨て脱した妻・千世を庇い、父に追放される。後に出家し休無と号し、京都に棲む。66歳。 高桐院(北区)に墓がある。 ◆清巌 宗渭 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・清巌 宗渭(せいがん-そうい、1588-1662)。男性。諡号は清浄本然禅師。近江(滋賀県)の生まれ。源氏奥村佐々木一門。大徳寺・玉甫紹琮につき出家した。賢谷宗良の法を継ぐ。1625年、大徳寺170世、高桐院3世、1649年、江戸品川・東海寺の住持。東海寺塔頭・清光院を創建した。堺・南宗寺、塔頭・徳泉庵、臨江庵など各所に諸寺・庵を開く。京都では禅華庵の開創、上賀茂・慈眼庵などを中興した。 書画、茶道に通じた。千宗旦参禅の師で今日庵を命名した。『茶事十六ヶ条』を著す。74歳。 高桐院(北区)に墓がある。 ◆出雲 阿国 安土・桃山時代-江戸時代前期の芸能者・出雲 阿国(いずも/いづも-の-おくに、1572?-? )。詳細は不明。女性。於国、国、クニ。出雲国(島根県)杵築中村の里・鍛冶・中村三右衛門の娘/洛北出雲路河原の時宗鉦打聖の娘/奈良近郊の散所の「歩き巫女(みこ)」ともいう。出雲大社の巫女(アルキ神子[みこ]、歩き巫女)になり、永禄年間(1558-1570)、出雲大社勧進のために神楽舞で諸国を巡ったともいう。美貌もあり評判になる。1582年、奈良・春日大社で上演された「ややこ(稚児)踊り」は、8歳の加賀と演じたともいう。1591年、ややこおどりが北野天満宮の松梅院で披露された。文禄年間(1593-1596)、伏水(ふしみ)城で結城/松平秀康の前で踊ったともいう。慶長年間(1596-1615)、京都に上り歌舞伎踊りを始めたという。1600年、京都で公家に招かれ近江殿、宮中で菊とともに演じたという。(『時慶卿記』)。1603年、春、北野神社の東で南蛮風の衣装に男装した阿国の「歌舞伎踊(阿国歌舞伎)」が披露される。五条の東の橋詰、三条縄手の東、祇園の町のうしろに舞台を建てたともいう。1604年、伊勢国桑名、1607年、江戸城で興行したともいう。その後の消息は不明とされる。晩年、故郷で出家し智月尼と称したともいう。 歌舞伎踊、阿国歌舞伎の創始者とされる。 ◆名古屋 山三 安土・桃山時代の名古屋 山三(なごや-さんざ、?-1603)。詳細は不明。男性。名越山三郎、名護屋九右衛門。加賀藩(石川県)名越家の出ともいう。1590年、蒲生氏郷(がもう-うじさと)の奥州攻めに小姓として従う。氏郷の没後、浪人になったという。後、美作の森家に仕えたという。1603年、侍との諍いにより殺害されたともいう。 架空の人物ともいう。美男の伊達男で、出雲の阿国とともに歌舞伎の始祖とされる。阿国の師で玉甫に禅を学んだともいう。かぶき者として、歌舞伎「鞘当(さやあて)」、古浄瑠璃、戯曲、小説などに登場する。 高桐院(北区)の外墓地に、墓と伝えられる五輪塔もある。 ◆興津弥 五右衛門 江戸時代の武士・興津弥 五右衛門(おきつや-ごえもん、?-? )。詳細不明。男性。1647年、主君・細川三斎の三回忌に、高桐院の墓に詣で、船岡山の麓に建てられた仮屋で殉職したという。 高桐院(北区)に墓がある。 ◆大心 江戸時代中期の僧・大心(?-? )。詳細不明。男性。子院の清源庵2世、高桐院に住した。学僧として『正燈世譜』『宝山外志』などを著す。 高桐院(北区)に墓がある。 ◆高見 祖厚 江戸時代後期-近代の国学者・高見 祖厚(1842?-1917)。詳細不明。男性。号は廣川、林泉など。熊本藩士。中島広足に師事し、書・和歌を嗜む。宮内省に奉仕し、のち剃髪した。山岡鉄舟と親交があった。晩年は当院に庵を結び亡くなる。 高桐院(北区)境内に歌碑が立つ。 ◆寺号 高桐院の寺号について由来は不明。細川忠興の戒名は「松向寺殿前三議三斎宗立大居士」であり、当初は「松向寺」と呼ばれていたという。 以後、細川家の家紋の桐より、「高貴な桐の紋の院」ということから高桐院と名付けられたともいう。 ◆仏像 客殿(本堂)正面御霊屋に「玉甫陶像」、下に歴代の位牌、左に「細川忠興木像」と細川家歴代の位牌、右に本尊の「釈迦如来像」、「達磨大師木像」が安置されている。 ◆子庵 3代・清巌以後、境内に子庵が建てられている。細川休斎の泰勝庵、細川宗枕の清源庵、清巌の祥林軒、耕雲軒、佐久間宗岸の松泉庵があった。これらの庵は近代に入り破却されている。 ◆建築 創建当初の建物は存在しない。大門(表門)、中門、唐門、玄関、本堂、書院、庫裡、東司、隠寮、墓地門、茶室「松向軒」、茶室「鳳来」などが建つ。 「唐門」は、10年に一度葺き替えるという。杮葺。 書院「意北軒」は、江戸時代初期に、聚楽第にあったという利休邸が移築されたともいう。安土・桃山時代、1591年の利休の切腹後、忌まれ取り壊されようとした。玉甫が大徳寺に移し、その後、高桐院に移されたという。「意」とは心、「北」とは寂の意になる。 「客殿(本堂)」は、明治期-大正期、肥後熊本旧藩主・細川家第16代当主・細川護立(ほそかわ-もりたつ、1883-1970)の再建による。 ◆庭園 ◈大徳寺境内から参道を進み、左に折れると表門が見える。額縁になっており、竹林を背後に、苔地に楓が見える。 門内に踏み入れると、自然石の敷石(玉石)が続く。すぐに鉤型に右手に曲がる。その先は直線(50m)になり、突き当りに唐門がある。 参道の青竹の柵外には、並行して細い苔地があり、両脇に高い楓などが植えられている。竹すりは、当院の孟宗竹で作られている。毎年12月末に新しい竹と取り変える。 参道は四季折々の変化を見せ、落ち紅葉の頃も美しい。 ◈客殿南庭は「楓の庭」と呼ばれている。江戸時代初期の作庭による。背後は竹林に蔽われている。苔の平庭には、中央に細川ガラシャの墓標の写し灯籠が据えられている。周囲に、楓10数本だけが植えられている。現在の地苔を主にした庭は、現代、1971年に住職になった松山剛山による。表門から玄関に至る参道も整え、朝夕に自ら草木の剪定を行った。 ◈意北軒南庭(鳳来前庭)には、朝鮮王城の礎石を持ち帰ったという蹲踞(つくばい)が据えられている。 ◆茶室 ◈本堂西に茶室「鳳来(ほうらい)」がある。裏千家13代・円能斎(えんのうさい)好みで、八畳の板額に官僚・細川護立(1883-1970)筆の「鳳来」が掛る。床柱は北山杉のしぼり、天井は長板を組み合わせる。左に書院床がある。 ◈「松向軒(しょうこう-けん)」は、忠興好みの二畳台目になる。名の由来は、忠興の法名「松向寺殿三斎宗立」による。安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉による北野大茶会の際に、北野社の影向の松(ようごう)下に建てられた茶室を移築したという。ただ、確定しておらず、また後世の改修が行われている。構造は真珠庵「庭玉軒」に似ているという。 三帖の水屋が付く。松の皮付柱、二段の棚、風炉先に下地窓、内部はすべて珍しい黒壁であり、聚楽土を用いる。天井は床前杉板の平天井、客座に竹垂木竹木舞の化粧天井、手前座に蒲落ち天井。床は畳床、天井は網代になる。手前座に中柱、床脇に太鼓張り紺の襖、一畳の間に給仕口、水屋に続く。西に躙り口、外に刀掛がある。扁額裏面に清巌宗渭による江戸時代前期、「寛永五年(1628年)」の銘文がある。ただ、その頃の建立とは確定されていない。切妻造、杮葺。 ◈「意北軒(いほくけん)」(六畳、八畳)がある。利休邸を移したという。 ◆欠灯籠 庭の西に、六角形の火袋の石灯籠が据えられている。鎌倉時代のもので「欠灯籠」とも呼ばれる。忠興と細川ガラシャの墓標であり、遺髪(分骨とも)が埋められているという。 基礎に蓮弁と格狭間の紋様、中台側面に走り獅子二頭ずつが陽刻されている。火袋に格狭間、笠石蕨手(わらびて)のひとつに欠損がある。花崗岩製、1.9m。 かつて利休の持つ石灯籠だった。銘を「欠灯籠」、また俗称で「天下一」だったともいう。春日形灯籠であり、高桐院型灯籠とも呼ばれている。寺院に石灯籠が使われ始めたのは室町時代以降であり、茶庭に用いたのは利休が初例という。李朝期(1392-1910)、多くの古朝鮮の石灯籠が海を渡り日本に持ち込まれた。 秀吉がこの石灯籠を欲した時、利休はあえて裏面の三分の一を欠き、疵物(きずもの)であるとして秀吉の申し出を断ったという。安土・桃山時代、1591年の利休切腹後、石灯籠は忠興に贈られた。完全を忌んだ忠興は、後にさらに蕨手、灯口、横を欠いたともいう。「無双」と銘をつけた。参勤交代の際も携行し、江戸と九州を往来した。自らの没後は墓石にすることを遺言にした。塔主・清巌宗渭(せいがん-そうい)は、この石灯籠を肥後・八代から当院へ移し据えたという。 ◆降蹲踞 庭西にある袈裟形の降蹲踞(おりつくばい)の「浄水盤」(直径90㎝、高さ70㎝)がある。武将・加藤清正(1562-1611)が朝鮮を攻めた文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の際に、朝鮮王城羅生門の礎石を持ち帰ったという。鎌倉時代の宝塔の塔心を利用している。 その後、三斎に贈られた。三斎は石灯籠とともに愛用し、肥後、江戸の参勤交代の際にも運ばせたという。その後、三斎80歳の時に当院に納められたという。また、船岡山より移されたともいう。 ◆文化財 ◈李唐筆の絹本墨画「山水図」2幅(国宝)は、南宋初期山水画で右幅に「李唐画」の隠し落款がある。「附 絹本墨画 楊柳観音像」になっており、かつて三幅対とされ山水図の間に楊柳観音像が置かれた。室町時代後期、1551年の陶晴賢の乱を避け、大内義隆は山口・龍福寺の玉堂に寄せた。その後、さらに大徳寺に納めた。国内に伝来した水墨画の圧巻といわれている。 ◈元代の銭舜挙(?-1301)筆「牡丹図」2幅(重文)は、安土・桃山時代、1587年の北野大茶会に使われたという。堺商人・銭屋宗庵が清巌宗渭に寄進した。移された中国の牡丹図で、最も優れた作品といわれている。 ◈古岳宗亘(1465-1548)筆の絹本着色「稲葉良籌像(いなば-りょうちゅう-ぞう)」(重文)。 ◈かつて本堂に、安土・桃山時代-江戸時代の長谷川等伯(1539-1610)筆の障壁画があったという。近代に入り失われたという。ほかに等伯作という、江戸時代、1609年の開山頂相、自賛の絹本着色「玉甫紹琮像」(京都市指定文化財)(98.4×41.3㎝)、等伯作という絹本着色「高士騎驢図屏風」四曲一隻の屏風がある。 ◈江戸時代前期、土佐光起(1617-1691)作という六曲一双の屏風「日吉山王祭礼屏風」、千利休愛用だったという「緑毛」の銘が入った井戸茶碗「青井戸茶碗」、四ツ割高台。 ◈意北軒に江戸時代前期、狩野永眞(1613-1685)の山水画襖絵がある。江戸時代中期に寄進された。狩野永徳の孫・孝信の第三子になる。花鳥画の金屏風一双は曼殊院宮良尚法親王(1623-1693)筆。 ◈書院に南禅寺管長・柴山全慶(1894-1974)筆「花 語らず」の詩額がある。「花は黙って咲き、黙って散って行く そうして再び枝に帰らない けれども、その一時一処に この世の すべてを 托している 一輪の花の声であり 一枝の花の真である 永遠に ほころびぬ生命の よろこびが 悔なく そこに 輝いている」。 ◈表門表札は建仁寺派管長・竹田益州(1896-1989)筆による。 ◆寮舎・子庵 ◈東林庵は、伝庵宗器の開創による。乾英宗単が住した。江戸時代、天明年間(1781-1789)に廃された。 ◈祥林軒は、室町時代、弘治・永禄年間(1555-1570)に江隠宗顕の創建による。江戸時代、元和年間(1615-1623)、中島藤右衛門により再興される。清巌宗渭が安土・桃山時代-江戸時代、慶安年間(1596-1615)に高桐院東北に移した。 ◈耕雲軒は、旧大仙院寮舎ともいう。安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)に高桐院後に移され、大龍庵と改められる。その後、廃された。 ◈養華院は、文禄年間(1592-1596)、また安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1614)に、玉甫紹琮の創建による。総見院の隅にあり、北派兼帯で護持された。江戸時代、寛政年間(1789-1801)に廃された。 ◈松泉庵(松泉軒)は、佐久間宗岸が開基、玉甫紹琮を開祖にする。北派兼帯。 ◈桂林庵は、江戸時代、寛永年間(1624-1644)に創建された。 ◈清源庵は、清巌宗渭、天倫宗忽が隠退住した。細川宗枕が高桐院北に移し、北派独住により護持された。 ◈泰勝庵は、江戸時代、寛永年間(1624-1644)に、大徳寺202世・実堂宗伝の開祖、細川休斎の開基による。高桐院西北隅にあった。北派独住により護持された。 ◈子院・残月軒は、江戸時代、寛永年間(1624-1644)に創建された。 ◆歌碑 南庭西に国学者・熊本藩士・高見祖厚(?-1917)の歌碑が立つ。「しらくもの たちわかれても思ひやる 心はかよう庵の松風」。 ◆墓 ◈遺言により利休灯籠を墓標とした細川忠興の墓、3代・清巌が熊本に赴き持ち帰った忠興歯塔、忠興の妻・細川ガラシャの墓がある。 ◈細川忠隆(長岡休無)などの墓がある。 ◈ほかに、大徳寺170世・清巌宗渭、大心義統、細川一族の墓がある。 ◈森鴎外が乃木希典の殉死に影響されて書いた『興津弥五右衛門の遺書』(1912)のモデルとされる興津弥五右衛門の墓がある。 ◈外墓地に、歴代の墓、織田家一族の墓がある。 ◈歌舞伎の始祖・出雲阿国(雪岩宗白信女)、その夫・狂言師三九郎、名古屋山三郎(名古屋山三、名護屋九右衛門)の墓と伝えられる五輪塔もある。 ◈1955年に確定した戦国時代、江戸時代の武将・塙団右衛門(塙直之、1567-1615)も眠る。 ◈同志社病院長・佐伯理一郎(1862-1953)の墓がある。 ◆文学 室生犀星(1889-1962)は大徳寺を訪れ、当院も訪ねた。住持は手ずから茶を立てもてなした。犀星は、細川三斎の墓にも参り記した。「細川三斎の愛してた石燈籠を見たが、厭味がなく、静かにやつれていて、ほそみも眼立たない率直な石燈籠であった。」(『京洛日記』) ◆花暦 ツバキ(墓所に植えられているツバキの雪中花は、白に紅筋の入った単弁花で、子房に毛があり、葉は披針状楕円形になっている。)(2月-3月)。天津乙女がある。 センリョウ・マンリョウ(9-11月)、庭園・参道の紅葉(11月)。 境内周囲は孟宗竹林で囲まれている。ハチク、ダイミョウダケ、ツバキ、クス、カシ、エノキなどの樹木が鬱蒼と生い茂る。 ◆年間行事 宗全忌(5月6日)、開祖忌(6月8日)、宝物曝凉展(10月第2日曜日)、三斎忌(12月2日)。 *年間行事の中止、日時変更、拝観時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 13 高桐院』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『京都古社寺辞典』、『京の石像美術めぐり』、『京都・山城寺院神社大事典』、『歴史の京都4 芸術家と芸能家』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都・美のこころ』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京を彩った女たち』、『女たちの京都』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都隠れた史跡の100選』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|