|

|

|

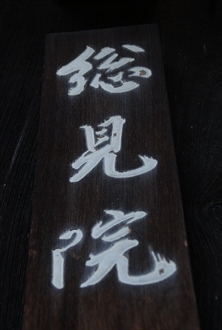

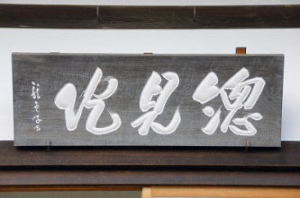

| 総見院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Soken-in Temple |

|

| 総見院 | 総見院 |

|

|

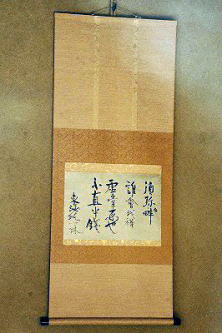

織田家家紋の木瓜(織田木瓜)   本堂  本堂の扁額  織田信長木像、案内板より  鐘楼  茶室「寿安席」  茶室「寿安席」  茶室「寿安席」、一休禅師の掛軸  茶室「ほう庵」  茶室「香雲軒」  信長の木像を乗せた御輿は、回廊の下に吊り下げられている。  土塀の「親子塀」部分、中央の奥まった部分が空洞になっており、台形の空洞は塀の内と外両方にまたがっている。  掘り抜き井戸、井筒は朝鮮石という。大きな石をくり抜いて造られている。  掘り抜き井戸、今も水が湧く。  秀吉遺愛という樹齢400年の侘助椿  境内東には、かすかに比叡山山頂を望むことができる。  織田一族、七基の五輪塔  織田信長の墓  茶筅塚 |

大徳寺境内北西に、塔頭の総見院(そうけん-いん)がある。 安土・桃山時代、1582年の本能寺の変後に、織田信長、織田家の菩提寺になった。 臨済宗大徳寺派。 ◆歴史年表 この地は、かつて白毫院(びゃくごう-いん)の旧地だったという。 安土・桃山時代、1583年/1582年、織田信長一周忌に豊臣秀吉は、追善法要のために位牌所として建立した。寺名は、信長の戒名「総見院殿贈大相国一品泰巌大居士」に由来する。開山は玉甫紹琮(ぎょくほ-じょうそう)、勧請開山は古溪宗陳(こけい-そうちん)による。広大な境内に豪華絢爛な堂宇が建ち並んでいたという。武将・堀秀政が供養の梵鐘を鋳造する。 1585年、旧3月、信長の追悼、秀吉の関白任官に際して、秀吉は茶会を催した。 1588年、古溪宗陳が筑前に追放になり、玉甫紹琮が住持になる。 豊臣秀吉(1537-1598)は300石を寄進した。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、御朱印配当高200石になる。 江戸時代、1607年、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の随員が定宿する。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、大規模な破却が行われる。堂塔、伽藍、寺宝などの多くが失われる。 明治期(1868-1912)、大徳寺派専門道場として雲水修業の場になる。その後、廃寺になったともいう。 大正期(1912-1926)、堂宇は再興される。中頃、山口玄洞により龍翔寺が天瑞寺跡に再建され、専門道場は移されている。 1928年、現在の本堂は、禅堂を再興、改修して建てられる。 現代、1961年、信長380年忌に、本山に遷され安置されていた信長木像が、当院本堂に戻された。 ◆古溪 宗陳 室町時代後期-安土・桃山時代の臨済宗の僧・古溪 宗陳(こけい-そうちん、1532-1597)。男性。俗姓は朝倉、諡号は大慈広照禅師、別号に蒲庵(ほあん)。 越前(福井県)の生まれ。驢雪鷹灞(ろせつ-ようは)を受業師として出家し、下野足利学校に学び、大徳寺・江隠宗顕(こういん-そうけん)、笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん)に師事し、大徳寺117世になる。1582年、織田信長の百ヶ日法要、秀吉による信長の葬儀で導師を務めた。豊臣秀吉により信長の菩提所の総見院開山に招請される。1585年、秀吉の堺・海会寺の再興をした。1588年、信長の新たな菩提寺になる予定の天正寺建立を巡り、石田三成と対立し、秀吉により一時、 博多・大同院に蟄居させられる。1589年、洛北市原・常楽庵、千利休の禅の師匠であり、1591年、三門の利休木像事件では利休切腹を中止させようとした。秀吉の大徳寺破却に抗し、自らの命を賭して阻止したという。1592年、豊臣秀長の葬儀導師を務めた。大和・大光院に移る。 66歳。 大仙院第3世。諡号は1596年、大慈広照禅師。秀吉の計画した天正寺、方広寺の開山は実現しなかった。利休と親交があり、茶の湯の弟子だった。一条戻橋に晒された利休の首を、夜陰に乗じて持ち帰ったとの伝承がある。弟子に玉甫紹琮(ぎょくほ-じょうそう)、月岑宗印(げっしん-そういん)がいる。 墓は大徳寺・大仙院(北区)にある。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓(織田信秀の足軽・木下弥右衛門)、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆玉甫 紹琮 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・玉甫 紹琮(ぎょくほ-じょうそう、1546-1613)。男性。俗姓は三淵、諡号は大悲広通禅師、別号は半泥子。山城(京都府)の生まれ。父・三淵伊賀守晴院、細川幽斎の異兄弟に当たる。大徳寺・古溪宗陳(こけい-そうちん)の法嗣。1586年、大徳寺130世。1588年、豊臣秀吉の命により、古溪宗陳に代わり総見院2世。1613年、諡号は大悲広通禅師。68歳。 大徳寺・高桐院(北区)に塔された。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆織田 信忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信忠(おだ-のぶただ、1555-1557)。男性。幼名は奇妙(丸)、初名は信重、通称は菅九郎。尾張国(愛知県)の生まれ。父・織田信長の長男。母・久庵慶珠。1567年、武田信玄・五女・松姫と婚約した。1570年、父に従い長島の一向一揆をした。1572年、岐阜城で元服する。信長が信玄と敵対し、婚約解消した。父とともに近江小谷城の浅井長政を攻め初陣を飾る。父に従い、石山合戦、1574年、岩村城の戦い、伊勢長島攻めと転戦した。1575年、長篠の戦い、岩村城攻めで総大将として勝利した。1576年、父より家督、美濃東部、尾張国の一部を譲られ岐阜城主になった。正五位下に叙せられ、出羽介、秋田城介に任じられる。1577年、雑賀攻めで中野城を落とした。信貴山城の戦いの功により、従三位左近衛権中将に叙される。この頃より信長に代わり総帥として兵を率いる。1578年、上月城の戦い、1579年、有岡城攻め、1582年、甲州征伐で先鋒大将として甲斐の武田勝頼を討ち、恵林(えりん)寺を焼打し、快川紹喜ら150人の僧を焼き殺した。6月2日、本能寺の変で、信忠は備中高松城を包囲の羽柴秀吉への援軍のため、妙覚寺に宿泊した。信長の宿所・本能寺を明智光秀が急襲し、信忠は本能寺へ向かう。信長自害の報で二条新御所に移動し、異母弟・津田源三郎(織田源三郎信房)、側近・斎藤利治、京都所司代・村井貞勝らと篭城した。誠仁親王を脱出させ、明智軍・伊勢貞興の攻めにより自害した。26歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)、大徳寺・総見院(北区)にある。 ◆徳姫 室町時代後期-江戸時代前期の徳姫(とくひめ、1559-1636)。女性。通称は五徳、岡崎殿、見星院。 父・織田信長、母・生駒氏の娘。1567年、9歳で三河国岡崎城主・松平信康に嫁した。信康の父・徳川家康は浜松城で武田勢と攻防した。徳姫は信康の母・築山殿と夫・信康が武田に通じたとし、信長に訴えた。信長は家康に命じ、1579年、信康を自害に追い、築山殿は刺殺される。その真相は不明とされる。その後、徳姫は織田家に戻り京都に移る。娘は本多忠政と小笠原秀政の正室になる。78歳。 墓は大徳寺・総見院(北区)にある。 ◆仏像・木像 ◈本堂(方丈)に、開祖「古渓宗陳の木像」が祀られている。 ◈「織田信長木像(坐像)」(重文)は、安土・桃山時代、1583年作の衣冠帯刀になる。運慶、快慶の流れをくむ仏師・康清(こうせい/やすきよ)の手による。像底に「七条大仏師宮内卿法印康清作 天正十一年(1583年)五月吉日」との銘があった。信長の一周忌に造られた。 木像坐像は、眼力鋭く信長最晩年の面影を表すという。坐像は115㎝(3尺8寸)あり、信長の等身大という。信長の身長は160㎝足らずと推定されている。 信長木像は2体造られた。香木の沈香(ぢんこう、沈水香木、伽羅)で造られた木像は、1582年、大徳寺での信長葬儀の際に使われる。その時、本能寺の灰とともに荼毘に付された。甘い香りは、都中に漂い匂ったという。現在の木像は、当初、船岡山東に建立される予定だった天正寺に安置される手筈だった。その後、計画が頓挫し、当院に安置される。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈では、木像は本山に避難した。現代、1961年の信長380年忌に、御輿に載せて当院本堂に戻された。 ◈本堂には、織田信長、織田家一族の位牌も安置されている。 ◆建築 安土・桃山時代、1583年の創建当時は、大書院・礼之間・中之間 ・檀那之間・衣鉢閣などがあり、障壁画は長谷川等伯筆の「山水画」「芦雁図」などの水墨画で飾られていた。 近代に入り廃仏毀釈により破壊され当時の建物としては、正門と土塀のみになる。 ◈「正門」は、創建時のものという。 ◈土塀「親子塀」は、正門左右に広がる。空洞のある二重構造になる。堀の内側にもう一つの堀が設けられる特殊な様式になっている。塀を強固にするため、内部の空洞部分に非常時に武士が隠れた、大切なものを隠したともいう。 ◈「鐘楼」(重文)は当院の前にある。安土・桃山時代、1583年、信長家臣・堀久太郎秀政(1553-1590)の寄進による。1599年に益田元祥らの寄進により建てられたともいう。江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に現在地に移転された。近代、明治期(1868-1912)までは、総見院が管理していた。3間2面、袴腰付、入母屋造、本瓦葺。 「梵鐘」(重文)も創建当時のままに遺されている。秀政の寄進であり、鐘の銘文は、開祖・古渓宗陳による。 ◈「本堂」は、かつてあった禅堂を、近代、1928年に再興し、改修している。 ◆茶室 大徳寺と茶道のゆかりは深い。安土・桃山時代、1587年の北野大茶会に先立つ、1585年の信長追悼茶会の大徳寺大茶会では、当院方丈で秀吉自ら茶を点てたという。 茶室は三席あり創建は新しい。 ◈「寿安席(じゅあん-せき)」は、一番北にある。大阪に「山口商店」を興した山口玄洞(1863-1937)が寄進した。八畳で、襖には五色の桐の紋が見られる。一休禅師の掛軸が架けられている。 ◈「龐庵(ほう-あん)」は三畳向切。 ◈「香雲軒(こううん-けん)」(8畳)、書院(20畳、12畳)がある。 ◆文化財 安土・桃山時代、1588年の「古渓宗陳画像」には自賛がある。 紙本墨画「芙蓉図」1幅(重文)は、宋末・元初の牧谿(もっけい、13世紀後半)筆ともいう。豊臣秀吉の寄進によるともいう。千利休が球首座に宛てた「添え状」(重文)が付く。現在は本坊が所蔵する。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、1592年-1598年、豊臣秀吉(1537-1598)による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、初めての使節団として、江戸時代前期、1607年に、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の500人が大徳寺に定宿する。徳川家康(1543-1616)の国書に対し朝鮮国王の回答国書を携帯し、文禄・慶長の役の際の朝鮮人の民間被虜人を連れ帰る目的があった。 通信使の正使らは天瑞寺、随員は総見院・真珠庵・聚光院、大仙院などに宿泊した。京都所司代は、蹴鞠・猿回しなどを呼び一行を歓待した。 ◆茶筅塚 茶筅の供養塔があり、4月28日に茶筅供養が行われている。 ◆井戸水 境内にある掘り抜き井戸は、創建当時の遺物という。石造りの井筒部分は、加藤清正が、安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の際に、朝鮮から持ち帰ったものという。一つの朝鮮石を、繰り抜いて使用する。 朝鮮から調達された石は、戦から帰船する際に、船の均衡を保つために使われたという。戦死した兵士分の重しとして、空船に代わりに石や灯籠を積んだという。 井戸の深さは10m以上あり、鴨川の伏流水が今も湧く。水は、毎朝のお供えにも使われている。 ◆胡蝶佗助 境内の胡蝶佗助(こちょうわびすけ、侘助椿)(京都市指定天然記念物)は、樹齢400年ともいわれ、日本最古という。 安土・桃山時代、1583年の総見院の建立時に植栽された。豊臣秀吉が千利休より譲られて植えたともいう。枝が3本に分かれ、紅白の花をつける。茶人の切り花に重用された。樹高6.4m、東幹と西幹は地上75cmまで合着する。地上110cmで東幹より南幹、北幹が分れる。胸高幹周43-98cm。 傍らに「豊公遺愛わびすけ」の碑が立つ。 ◆墓 境内北の墓地には、織田一族、七基の五輪塔が立ち並ぶ。 ◈左(西)から、信長次男の信雄・嫡男(信長の孫)の秀雄(1583-1610)、信長の次男・信雄(1558-1630)、信長本人、信長嫡男・信忠(1557-1582)、信長の四男で秀吉の養子になった羽柴秀勝(1568-1586)、信長七男・信高(1576-1603)、信長十男・信好(? -1609)。 ◈さらに西には、信長正室で斎藤道三の娘・徳姫(見星院、1535?-1612?)、信長の側室・興雲院(お鍋の方、? -1612)、信長の長女の徳姫(見星院、松平信康の妻、1559-1636)、ほかに五摂家のひとつで公家・近衛家の墓もある。 ◆年間行事 一般公開(10月第1日曜日-12月第1日曜日)。 *通常は非公開。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『拝観の手引』、『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『京都・山城寺院神社大事典』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『秀吉の京をゆく』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|