|

|

|

| * | |

| 聚光院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Juko-in Temple |

|

| 聚光院 | 聚光院 |

門前の参道          雪の朝  庫裏        閑隠の席(閑隠席)、案内板より   障壁画「滝」、案内板より  本堂、松  門前の参道 |

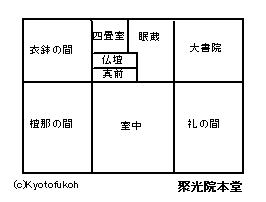

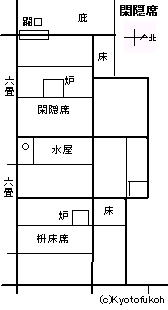

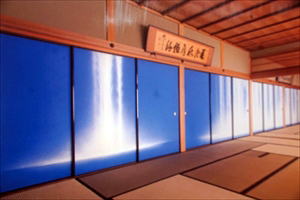

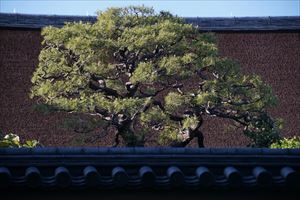

大徳寺本坊西に塔頭・聚光院(じゅこう-いん)がある。千利休の墓があることで知られている。 臨済宗大徳寺派。大徳寺北派。 聚光院庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 室町時代、1565年、笑嶺宗訴の師・大体宗套は、大徳寺内の庵「裁松軒」の土地を現在地(聚光院境内)に移している。 1566年、旧7月、戦国武将・三好義継は、養父で武将・三好長慶の菩提を弔うために建立した。開山は大徳寺107世・笑嶺宗訴により、寺名も長慶の院号「聚光院殿前匠作眠室進近大禅定門」に因んだ。 安土・桃山時代、1573年、織田信長により三好氏本宗が滅亡し、檀越を失う。 1583年、現在の本堂が建立されたともいう。(棟札) 1589年、千利休が菩提所にする。 江戸時代、1607年、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の随員が定宿する。 1741年、表千家7世・如心斎が茶室「閑隠の席(閑隠席)」を建てた。 現代、1978年-1980年、本堂の解体修理が行われる。 ◆笑嶺 宗訢 室町時代後期-安土・桃山時代の臨済宗の僧・笑嶺 宗訢(しょうれい-そうきん、1505-1583)。男性。俗姓は高田、号は喝雲叟、諡号は祖心本光禅師。伊予国(愛媛県)の生まれ。伊予・宗昌寺、南禅寺を経て、大徳寺・古嶽宗亘に参じた。大林宗套(1480-1568)の法を嗣ぐ。1558年、大徳寺107世、堺の南宗寺、海眼庵に住した。尼崎の廣徳寺、栖賢寺などを開く。1582年、織田信長の葬儀を行う。利休居士参禅の師の一人、弟子に春屋宗園(1529-1611)、古渓宗陳(1532-1597)などがいる。1569年、祖心本光禅師の号を贈られる。79歳。 逸話が残る。信長葬儀の際に、笑嶺は秉炬(ひんこ)焼香の役を務める。ただ、豊臣秀吉の織田氏嗣子に対する態度に異を感じ、秀吉の態度如何によっては、衣の下に密かに隠した短剣で秀吉を殺めようとしたという。だが、弟子の古渓がそれを知り、笑嶺を退席させ古渓が代替したために事なきを得たという。(『太閤記』) ◆三好 義継 室町時代後期の武将・三好 義継(みよし-よしつぐ、1549? -1573)。男性。幼名は熊王丸、初名は重存、義重、通称は孫六郎。左京大夫。父・讃岐(香川県)十河城城主・十河一存(そごう-かずまさ)。三好長慶の甥、後に長慶の嗣子。1563年、長慶嫡子・義興の早世により家督を継ぐ。淀城城主になった。1564年、長慶の没後、遺臣らは喪を秘し義継を領国8カ国の当主にした。実際には三好三人衆・松永久秀が後見し、その傀儡になる。1565年、室町幕府第13代将軍・足利義輝の暗殺事件、永禄の変に加担した。三人衆と久秀の内紛により、三人衆は義継の身柄を拉致し、義継は飯盛から高屋城に移された。久秀が織田信長に降り、義継も従い織田家臣になる。1567年、堺の陣を脱し久秀の宿所へ走る。1568年、信長が入京すると久秀は信長に降り、義継も同調した。若江城主として河内北半国は安堵され、他方8カ国を失う。1569年、足利義昭の妹を室に迎える。義昭を匿い、信長の反感を買う。1573年、信長に抗した義昭は、槙嶋城より退去した。義継は義昭を若江城に匿い、義継は佐久間信盛の攻撃により若江城で自刃し、三好宗家は滅亡した。25歳?。 ◆三好 長慶 室町時代後期の大名・三好 長慶(みよし-ながよし、1522-1564)。男性。名は利長、範長。父・阿波・山城守護代三好元長。1534年、父の仇・細川晴元に帰参した。1539年、一時、晴元に背くが、摂津越水城主になり摂津西半国守護代になる。1542年、河内太平寺で木沢長政を敗死させる。1549年、摂津江口の戦で晴元軍を破り、織田信長に先んじて天下人になる。1553年、13代将軍・足利義輝・晴元連合軍を京都霊山に破り、独裁政権を樹立、細川宗家による京兆家専制を終らせた。1558年末まで、旧室町幕府政所執事・伊勢貞孝らを補佐した。1558年、義輝と和し、幕臣最高位相伴衆になる。畿内、四国など11カ国を領し、北条氏と並ぶ大大名になる。堺を貿易港とし、安宅水軍を擁し鉄砲の技術を保有し、キリシタン布教も許した。その後、家宰・松永久秀(弾正)が台頭する。1561年以後、実弟・十河一存(そごう-かずまさ)、三好義賢(よしかた)の敗死、1563年、嫡子・義興も失う。1564年、家臣・久秀の讒言を信じ、弟・安宅冬康を誅殺した。飯盛山城で病死した。43歳。 文人、茶人であり、連歌の名手でもあった。 墓は大徳寺・聚光院(北区)、真観寺(八尾)、南宋寺(堺)にある。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せんの-りきゅう/せん-りきゅう、1522/1521-1591)。男性。幼名は与四郎、名は宗易、号は抛筌斎。父・堺の魚問屋田中与兵衛。祖父・千阿弥は、足利義政の同朋衆であり、堺に移ったという。父は納屋衆(なやしゅう)になり、千阿弥より「千家」と称したという。書院台子の茶を北向道陳(きたむき-どうちん)に学ぶ。1540年頃、10歳代で武野紹鷗(たけの-じょうおう)に茶の湯を学ぶ。堺・南宗寺に参禅し、宗易(そうえき)と改めた。その後、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。21歳で家督を継ぎ、1542年、宝心妙樹(ほうしん-みょうじゅ)と結婚した。1544年、初の茶会記録が残る。1574年/1573年、織田信長の茶頭の一人になる。先妻没後、1578年、堺の宗恩(そうおん)と再婚する。1582年、本能寺の変後、1583年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年/1585年、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1589年、大徳寺山門の二層部分を寄進した。住持により利休の木像が安置された。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍する。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、堺に蟄居になる。その後、秀吉に京都へ呼び出され、切腹を命じられた。京都葭屋(よしや)町聚楽の屋敷内で茶を点てた後に自刃した。妻・宗恩がその遺骸に白い小袖をかけたという。首は一条戻橋で晒首された。70歳。 前田利家、古田織部、細川忠興らの助命嘆願はかなわなかった。利休は切腹せず、逐電(逃げ失せる)したとの説がある。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らした。茶の湯の典型を示した。利休は、当院開山・笑嶺の弟子の一人であり、参禅し壇越になった。笑嶺が堺の南宗寺から移り、聚光院を開いた際には、多額の寄付をしている。 墓所は大徳寺・聚光院(北区)にある。 ◆千 少庵 室町時代後期-江戸時代前期の茶湯者・千 少庵(せんの-しょうあん/せん-しょうあん、1546-1614)。男性。通称は吉兵衛、四郎左衛門、号は少庵。父・堺の能楽師・小鼓打ち・宮王三郎と宗恩(後の千利休の後妻)。妻は利休の娘・亀(ちゃう、とも)。父死後、1578年、母・宗恩とともに利休の庇護を受ける。1580年頃、大徳寺門前に住み茶湯者になる。利休により千家後継者とされた。1591年、利休自刃後、会津の蒲生氏郷に移り、1594年、赦免。京都に戻り、本法寺前に利休屋敷を復興した。宗旦に家督を譲り、西芳寺に湘南亭を建て隠退したという。69歳。 墓所は大徳寺・聚光院(北区)にある。 ◆狩野 松栄 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 松栄(かのう-しょうえい、1519-1592)。男性。名は直信、幹信、通称は源七郎、大炊助。京都の生まれ。父・狩野元信の3男。家督を継ぎ、剃髪し松栄と号した。1553年、父の助手として石山本願寺(大坂本願寺)の障壁画、1563年、大徳寺の「大涅槃図」、1566年、大徳寺・聚光院障壁画では子・永徳と制作し、「遊猿図」「瀟湘八景図」襖絵を描く。1569年、厳島神社「羅城門鬼之図扁額」を制作奉納した。74歳。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。名は州信(くにのぶ)、重信、通称は源四郎、古永徳。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1583年、総見院、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1586年、正親町院御所、1587年、秀吉の聚楽第、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年、後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などの障壁画を一門とともに手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。龍図は弟子・山楽が引き継ぐ。48歳。 1574年、足利義輝の注文により23歳で描いた「上杉本洛中洛外図屏風」は、織田信長から上杉謙信に贈られたといわれている。大徳寺・聚光院には障壁画があり、現存するもので当時のままに鑑賞できる唯一の作品になる。 ◆覚々斎 江戸時代前期-中期の茶人・覚々斎(かくかくさい、1678-1730)。詳細不明。号は原叟、流芳軒。父・久田宗全。5代・随流斎の養子になり家元を継承した。表千家6代。徳川頼方(8代将軍・吉宗)に仕えた。52歳。 3人の子に如心斎(表千家7代)、竺叟宗乾(裏千家7代)、一燈宗室(裏千家8代)がいる。 ◆千住 博 現代の日本画家・千住 博(せんじゅ-ひろし、1958-)。男性。東京都の生まれ。1978年、東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻に入学した。1987年、東京藝術大学大学院博士課程単位取得満期退学する。1995年、ヴェネツィア・ビエンナーレ絵画部門で名誉賞を東洋人として初受賞した。1997年-2003年、大徳寺聚光院の襖絵を制作した。1998年、広島市現代美術館収蔵「八月の空と雲」により紺綬褒章を受章する。2007年-2013年、京都造形芸術大学学長を務めた。2013年、大徳寺聚光院京都本院の全襖絵が完成した。2015年、第56回ヴェネツィア・ビエンナーレ「Frontiers Reimagined」展に出品した。2017年、第4回イサム・ノグチ賞を受賞した。 ◆建築 ◈「方丈」(重文)は、室町時代後期、永禄年間(1558-1570)、また、安土・桃山時代、1583年の創建ともいう。安土・桃山時代-江戸時代の建立ともいう。 柱面の大きさ、畳割技法(畳寸法を基準にし、部屋を決定する技法、柱割の対)の先駆という。建築様式として、中世と近世の間にある方丈形式遺構とされる。室中を挟んで東に礼の間、西に檀那の間、室中の北に仏間、東に大書院、西に衣鉢の間がある。西端部分は、近代、1915年に付け加えられている。 六間間取り(桁行15m、梁間11.9m)、方丈形式、一重、入母屋造、もとは桟瓦葺、現代、1974年の解体修理により檜皮葺。玄関は折曲り廊、腰掛は扉口突当り。 ◈「書院」は、江戸時代中期、1739年-1740年に造営された。千宗左が利休百五十回忌の追善茶会のため寄進した。 ◈「庫裏」は総見院より、近代、明治期(1868-1912)に移したという。江戸時代の部材が使われ、移築時のものも使われている。 なお、庫裏の戸障子に紙が張られておらず、桟のみであることを茶道研究家・井口海仙、作家・司馬遼太郎が指摘している。 ◆茶室 茶室(重文)は、江戸時代中期、1741年/1739年頃に建てられた。三畳茶室「閑隠席」、二畳(水屋)、四畳「桝床席」、六畳 二室、縁より成る、一重、切妻造、杮葺。 ◈茶室「閑隠の席(閑隠席、かんいんせき)」(重文)は、書院の中につくり込まれ、書院の北西隅にある。千利休好みになる。江戸時代中期、1741年、利休150回忌に表千家7世・如心斎(じょしんさい)が聚光院に「茶所」を寄付しており、閑隠席にあたる。もとは利休が開山・笑嶺宗訴のために建て、その名も笑嶺宗訴が付けたともいう。笑嶺は、利休参禅の師だった。利休自刃の地ともいう。 西の庇下の躙口より入る。躙口上に格子窓(連子窓)が開く。茶室内は左手に台目床、床柱は赤松皮付きのやや太い真直ぐな柱、墨跡窓が開く。床前に客座(2畳)がある。正面(東)に点前座(1畳)がある。点前座北東隅に茶道口があり、その奥の水屋(3畳)に通じている。点前座には赤松皮付きの真直ぐな中柱を立てる。横木を入れ、下方を吹き抜いている。炉台目切(点前座の外の畳に、点前畳の中心線から上手にかけて炉を切る)、四畳炉向切(点前座の客座寄りの一部を欠いて切る)。手前座天井は蒲の落ち天井になる。客座天井は、野根(のねい)板張り、白竹打上げ平天井、点前座はやや低い蒲の落天井になる。茶室の南に2つの6畳の部屋が隣接しており、開放して使用することができる。三畳中柱、下座床。 席前庭の石灯籠は、利休好みになる。 ◈茶席「桝床席(ますどこせき)」(重文)は、閑隠の席の東、水屋の奥にある。表千家6世・覚々斎原叟好みという。水屋の物入れの襖に江戸時代後期、1810年の9世・了々斎(りょうりょうさい)の墨書があり、水屋とともにそのころ増築されたとみられる。 北西隅の半畳を枡形の踏込床(床框を省き、畳と同一面に板・畳を敷き込んだ床)にしている。天井は竹竿を仕込んだ草庵風の駆け込みになる。床に続く一畳が点前座で、炉は向切、風炉先にあたる床脇壁の下方を吹抜き、その上に下地窓が開く。入口は貴人口。四畳半、本勝手向切風呂先踏込床。 ◆障壁画 ◈方丈(客殿)の障壁画は、狩野松栄、永徳父子が合作した。 室町時代後期、1566年/1583年、初仕事になった24歳の永徳は、室中の複合四方四季障壁画、紙本墨画「四季花鳥図」16面(国宝)(各175.5×142.5㎝)を手掛けた。このうち、東に「梅花禽鳥図」、西に「芦雁図」、北に「松鶴図」「岩に鶺鴒図」を描いたといわれている。いずれも、部屋を一巡しながら視点移動し鑑賞することを前提にし、四季折々の花鳥図を動と静の多様さで描いた。東より始まり、巨大な梅の古木は、画面上部を省略することで木の大きさをより強調する。2羽の鳥は樹上にとまり、1羽が羽で左を差し示し、視点の移動を促している。その方向に水辺が広がる。梅の長い枝があり、一度水を潜り、水から出て枝はさらに長く延びる。その先には水中に岩があり、水流が打ち寄せている。さらに、北に岩、その先の松の巨木2本、さらに西の松、樹木の下で餌を啄ばむ鶴がいる。松の枝先に飛翔する雁があり、それを迎える地上の雁図で完結する。京都国立博物館寄託。 檀那の間の永徳筆、紙本墨画着色「琴棋書画図」8面(国宝)(175×142.5㎝)には、琴を奏でる人、囲碁を打つ人、文を読む人などが真体で描写されている。描線・濃淡が力強い。永徳の作品で現存しているものは少ない。 狩野派4代棟梁だった狩野松栄は、室町時代後期、1566年に衣鉢の間に、穏やか筆致で壁貼付「豹虎図」(国宝)を描いた。衣鉢の間の襖絵「遊猿絵図(竹虎遊猿図)」6面(国宝)は、白抜き技法により、竹林に休む猿がのびやかな筆使いで描かれている。礼の間の「瀟湘(しょうしょう)八景図」8面(国宝)(175.5×142.5㎝)は柔らかな筆遣いで描く。内陣小襖「蓮池藻魚図(蓮鷺池藻魚図)」6面は、永徳筆の「四季花鳥図」の中央部から奥の部屋下襖に描かれている。花鳥図の襖を開けると、永徳筆の川と松栄筆の魚に一体感が生まれ、絵の奥行きを生む。 ◈「滝」は、現代の日本画家・千住博(1958-)の作による。現代、1997年より制作が始まり2013年に完成した。青地に白い瀑布が描かれている。時の流れを象徴し、迫力と清涼、静寂の世界が広がる。 ◈「庫裡襖絵」は、現代の日本画家・諌山宝樹(いさやま-たまじゅ、1980-)作による。現代、2016年に奉納された。 ◆文化財 絹本著色「三好長慶像」(重文)がある。 原本は筆者不詳、室町時代、16世紀作、紙本着色の模本は、近代、1932年に森田亀太郎筆による。 ◆庭園 庭は、方丈南庭、茶室「閑隠席」と「桝床席」のそれぞれ露地、中庭の4つがある。 ◈方丈庭園(史跡名勝天然記念物)は、方丈の南面にある。安土・桃山時代の作庭とみられている。詳細は不明。長方形で170㎡(50坪)ある。蓬莱式枯山水式の庭であり、石の数が多いことから「百石の庭」「百積(ひゃくせき)の庭」ともいわれる。 狩野永徳(1543-1590)の下絵により、千利休(1522-1591)の作庭ともいう。庭と室中の永徳の襖絵は呼応しており、襖絵東面と庭園の西部分の石組みは相似しているといわれている。また、相国寺の子建西堂(是庵)作ともされ、妙心寺・霊雲院との関連も指摘されている。 生垣を背景とし、現在は杉苔を大海に見立てた苔庭と石組みによる。100年前は白砂が敷かれていた。南の刈り込み籬(榊、山茶花、梔子)に平行して 東西直線上に小ぶりの石を配している。石組を2群に分けて配置している。2つの石は奥に一列で並び、低く据えられている。3つの石組(中島)を並べ、2つに自然石の低い橋が架けられている。石組のうち、平天石の間に2つの立石があり、これらは鶴の羽石といわれている。 左手に松と右手に利休手植えという沙羅の木(ナツツバキ、3代目)がある。8月中旬から1カ月ほど白い花をつける。初代は、現代、1963年に樹齢380年で枯死した。2代は1997年に倒木した。 ◈露地は、140㎡の広さがある。自然石の蹲踞が据えられている。中庭は露地風で、灯籠、蹲踞、飛び石、井戸などがある。江戸時代中期、1741年、表千家7世・如心斎が作庭し寄進した。 ◆狩野派 方丈(客殿)に安土・桃山時代の絵師・狩野永徳(1543-1590)、室町時代のその父・松栄(1519-1592)の作品がある。 室町時代、狩野派の祖・狩野正信(1434? -1530?)は、幕府御用の絵師になる。だが、室町幕府の衰微に伴い、正信長男の元信(1476?-1559)は、内裏、公家屋敷、寺院、豪商宅に活動の場を広げた。作品は、工房で弟子が共同制作する方法で請け負った。作風は、元、明様式にやまと絵の色彩を合わせた、華麗で装飾的なものを確立した。 元信の三男が松栄、孫が永徳にあたる。永徳は24歳で継ぎ、聚光院障壁画により織田信長に認められ、安土城の装飾一切を任された。以後、豊臣秀吉の聚楽第など多くの大建造物を手がけた。永徳により形作られた狩野派の特徴として、分業体制を取り入れたこと。分業のために、絵画の様式化が図られたこと。宗教色を廃し装飾色を強めたこと。常に時々の為政者の庇護下にあったことなどの特徴がある。現存するものは少なく聚光院の障壁画、上杉本「洛中洛外図屏風」などがある。 なお、正信の描いた「竹石白鶴図屏風」は、大徳寺塔頭・真珠庵にある。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、1592年-1598年、豊臣秀吉(1537-1598)による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、初めての使節団として、江戸時代前期、1607年に、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の500人が大徳寺に定宿する。徳川家康(1543-1616)の国書に対し朝鮮国王の回答国書を携帯し、文禄・慶長の役の際の朝鮮人の民間被虜人を連れ帰る目的があった。 通信使の正使らは天瑞寺、随員は総見院・真珠庵・聚光院、大仙院などに宿泊した。京都所司代は、蹴鞠・猿回しなどを呼び一行を歓待した。 ◆文学 冬に、詩人・小説家・室生犀星(1889-1962)は当院の利休の墓を訪ねた。その印象について記した。「素朴ないかにも利休が好きそうな石塔であった。燈籠として見れば、灯袋の調子もよく、灯袋上に角の彫りがあって、下の佛の彫りを引締めている。併しこの石塔の美しい侘びた気持は相輪にあることは勿論で、その不恰好さの面白さに至っては私も初めて見たほどである。重々しいが鈍重ではなく、寂落とした灰色の淋しさは再び見ることの出来ないものである」(『京洛日記』) ◆墓・宝塔 ◈千利休墓は、本堂庭園の南にある。宝塔で、もとは船岡山の二条天皇陵にあり、利休遺愛の供養塔ともいう。異説もある。台石は鎌倉時代の十三重石の屋根石を使った。塔身から相輪までは一つの石で造られている。塔身には鳥居型の四方が穿たれ火袋になっている。腰回りに半肉彫りの地蔵菩薩仏が刻まれている。これらは後に補われたものという。塔身の両面に利休居士号、妻の宗恩禅定尼の名が刻まれ、利休の父母も眠る。笠石には瓦棒、軒には垂木まである。高さ1.9m、花崗岩製。 ◈三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)の墓があり、菩提寺になっている。 茶湯者・千少庵、千宗左(表千家)、千宗室(裏千家)、宗守(裏千家2+6世)、宗旦の墓がある。 ◈三好長慶の墓は、五輪石塔(1m)、台石に4体の仏像が刻まれている。 室町時代後期、1564年旧7月4日に三好長慶(1523-1564)は飯盛山城(四条畷市)で亡くなる。嗣子・義継(1549-1573)はまだ若年のため、後見の三好三人衆の三好長逸,岩成友通(?-1573)、三好政康(?-?)と松永久秀(1508-1577)は義継の元服まで喪を秘した。長慶の遺体は大甕に入れられ塩漬けにされた。1566年6月24日に長慶の葬儀が行われている。河内八尾・真観寺(しんがん-じ)で、大徳寺の衆僧を招いて盛大に行われた。その後、義継は、河内若江城内(河内飯盛山下とも)より墓塔を聚光院に移している。法名は「聚光院殿前匠作眠室進近大禅定門」。 長慶の墓は、聚光院のほか、真観寺、南宗寺(堺)にもある。 ◆年間行事 千利休の月命日(三千家による法要・呈茶が交代で行われている。)(毎月28日) *普段は非公開、建物の大部分、室内、庭園の撮影は禁止。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『障壁画全集 大徳寺真珠庵・聚光院』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『障壁画の見方』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『続・京都戦国武将の寺をゆく』、『京都で建築に出会う』、『京都秘蔵の庭』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』『京都で日本美術をみる』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』 、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「不審庵」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|