|

|

|

| 竜光院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Ryoukou-in Temple |

|

| 竜光院 | 竜光院 |

|

|

兜門(重文)        兜門の側面 兜門の側面            |

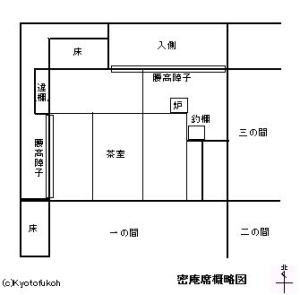

大徳寺境内南西に、塔頭・竜光院(りょうこう-いん、龍光院)がある。 臨済宗大徳寺派、本尊は釈迦牟尼仏。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 江戸時代、1606年、黒田長政が、父・如水(にょすい、孝高)の墓を塔頭・玉林院南に建てたことに始まるという。菩提寺の創建は、三回忌を期したものだった。院名は、如水の院号「龍光院殿如水圓清大居士」に由る。勧請開祖は春屋宗園(しゅんおく-そうえん)、開祖は江月宗玩(こうげつ-そうがん)による。造営奉行は、黒田内膳正利長、黒田三衛門一也らが務めた。旧地は涅槃堂だった。 1608年、春屋宗園の隠居所になる。 1612年、小堀遠州は自らの菩提所として、竜光院内に孤篷庵(こほうあん)を建立した。大徳寺156世・江月宗玩を開祖とする。 1625年、旧1月、朝鮮通信使写字官・李誠国(梅庵)は、竜光院で江月宗玩と面会した。 1628年以降、現在の茶室「密庵」(席名は不明)が建てられたという。 1636年、竜光院の堂宇が落成し、春屋が住した。 1639年、春屋没後、江月宗玩が継ぎ住した。春屋は亡く江月を開祖にした、春屋を追請開山にしたともいう。 有栖川宮初代・好仁親王(1603-1638)が江月に帰依し、以後、有栖川家の菩提寺になる。 1641年、江月は商人・茶人の松屋久重を茶会に招いた。(『松屋会記』) 1643年、江月宗玩が亡くなる。孤篷庵は大徳寺境内西の現在地に移転する。方1間の方丈が建てられたともいう。 1649年、創建時の二階書院をもとに、新たな昭堂が建てられた。現在の書院も建てられたとみられる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、境内はそれまでの50間四方から3分の1に縮小になる。 1872年、客殿、庫裏、玄関、廊下、鐘楼などが破却されている。 ◆春屋 宗園 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・春屋 宗園(しゅんおく-そうえん、1529-1611)。男性。俗姓は園部、道号は春屋、法諱は宗園、別号は一黙子、諡号は朗源天真禅師、大宝円鑑国師。山城(京都府)の生まれ。大徳寺・102世・笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん)に参じ、その法を嗣ぐ。1569年、大徳寺111世になる。和泉・薬泉寺、近江・瑞岳寺を開く。著『円鑑国師一黙稿』。83歳。 第107代・後陽成天皇の勅問に幾度か答え、国師号を特賜される。茶人・千利休、津田宗及、今井宗久、古田織部らと親交があった。利休の孫・宗旦を弟子にした。 ◆江月 宗玩 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・江月 宗玩(こうげつ-そうがん、1574-1643)。男性。号は欠伸子、慒袋子、赫々子、諡号は大梁興宗禅師。 父・和泉(大阪府)堺の茶人・商人・津田宗及。小堀遠州の甥。9歳で大徳寺に入る。南宗寺の春屋宗園(しゅんおく-そうえん)に師事した。15歳で大徳寺・大仙院で剃髪し、春屋により宗玩に改めた。1606年、大徳寺・竜光院を創建した。1607年、印可を得る。1610年、大徳寺156世になる。1612年、大徳寺に再住し、大徳寺・孤篷庵を創建した。1615年、博多・崇福寺79世、その後、堺の南宗寺13世、肥前守・松浦隆信の招きで平戸・正宗寺などの住持を歴任した。大徳寺・総見院に住した。1625年、大梁興宗禅師の号を贈られる。1627年、紫衣(しえ)事件では一人赦される。1639年、竜光院2世になる。竜光院で没した。70歳。 書画、詩文、墨跡鑑定にも優れた。茶は父、小堀遠州に学ぶ。大徳寺と千家茶道を結ぶ。小堀遠州、松花堂昭乗らと親交した。 ◆黒田 如水 室町時代後期-江戸時代前期の武将・黒田 如水(くろだ-じょすい、1546-1604)。男性。前姓は小寺、幼名は万吉、初名は孝隆、祐隆、通称は官兵衛、勘解由(かげゆ)次官、道号は如水、官兵衛孝高(よしたか)、洗礼名はドン・シメオンなど。播磨国(兵庫県)の生まれ。父・播磨姫路城主・小寺(黒田)職隆、母・小寺政職の養女(明石宗和の娘)の嫡男。子は長政。1562年、小寺政職の近習になる。1567年頃、家督と家老職を継ぎ、姫路城代になった。1575年、主君・御着城城主・小寺政職を説得し織田信長に付く。この頃、黒田姓に戻る。1577年、豊臣秀吉の中国征伐で姫路城に迎え、その後属し軍師として西国経営に関与した。1578年、信長の中国攻めで荒木村重が背き、如水は単身で摂津・有岡城で説得した。捕らえられ城中に抑留される。1579年、信長の有岡城陥落により救出される。1580年、播磨揖東郡内を与えられた。1582年、備中高松城攻めで、水攻めを秀吉に献策した。山崎の戦、1583年、賤ケ岳の戦、1585年、四国攻めに加わる。秀吉本隊の出陣を前に軍奉行として九州の諸大名に対する勧降工作を行う。1587年、九州平定後、中津城豊前6郡を与えられた。1589年、剃髪し、如水と号し、子・長政に家督を譲る。1590年、小田原攻めで小田原城で北条氏政・氏直父子に無血開城の説得を行う。1592年-1593年、文禄の役、1597年-1598年、慶長の役で渡海した。1598年、秀吉没後、石田三成と対立する。1600年、関ヶ原の戦いで徳川方に付く。子・長政を関ヶ原に出陣させ、豊前で大友義統(吉統)軍との石垣原の戦いを制圧し、三成派を一掃した。晩年、太宰府天満宮内に草庵を構えた。京都伏見藩邸で死去した。59歳。 高山右近に導かれて洗礼を受けたキリシタン大名だった。千利休に茶の湯を学び、茶人としても知られた。著『黒田如水茶湯定書』。 墓は博多・崇福寺(福岡県)、大徳寺・竜光院(北区)にもある。 ◆黒田 長政 室町時代後期-江戸時代前期の武将・黒田 長政(くろだ-ながまさ、1568-1623)。男性。通称は松寿(しょうじゅ、松寿丸)、吉兵衛。播磨(兵庫県)の生まれ。父・黒田孝高(よしたか、如水)、母・櫛橋伊定の娘の長男。1577年、父・孝高が織田信長に属し、長政は10歳で人質として信長の許に送られる。近江・長浜城の羽柴秀吉の許で少年期を過ごした。1580年、父の許に返された。1582年、秀吉の中国攻めに従軍し初陣になる。1583年、賤ケ岳の戦いに従う。その戦功により河内国丹北郡を得る。1584年、小牧・長久手の戦で、和泉・岸和田城に拠り、根来・雑賀一揆を撃退した。その功により加増を受けた。1587年、九州攻めで方面軍の軍奉行を務め、その功により豊前国に移る。1589年、父・孝高から家督を継ぎ、豊前中津に父の所領豊前6郡を得た。従五位下・甲斐守に叙任された。初め粕屋(かすや)郡名島に入り、那珂(なか)郡警固(けご)村福崎に城を築き、祖先発祥の地・備前福岡に因み「福岡」と名付けた。1590年、小田原攻め、1592年-1598年、文禄・慶長の役で渡海し、碧蹄館(ヘキテイカン)の戦、蔚山(ウルサン)城の戦で戦功をあげた。1598年、秀吉没後、父とともに石田三成に反対した。1600年、関ヶ原の戦で父とともに東軍・徳川家康に属した。小早川秀秋を寝返らせるなどした。その功により、筑前一国を与えられ福岡城を築く。筑前福岡藩主黒田家初代になる。1603年、家康の参内拝賀に供奉し、従四位下・筑前守に叙任される。1614年、大坂冬の陣で江戸城に留められた。1615年、夏の陣で徳川秀忠隊に属した。 1623年、徳川秀忠、家光が参内のために上洛、二条城に泊った。長政は江戸より入洛し、報恩寺に宿泊する。持病発作のため報恩寺客殿で亡くなる。56歳。 墓は博多・崇福寺(福岡県)にある。 ◆密庵 咸傑 南宋の僧・密庵 咸傑(みったん-かんけつ、1118-1186)。詳細不明。男性。中国、南宋の臨済宗揚岐派の高僧。福州福清県(福建省) 生まれ。応庵曇華の法嗣。径山(きんざん)万寿寺、霊隠寺などに住した。晩年、四明天竜山に隠退して没した。68歳。 璋禅人に与えた法語『密庵咸傑墨跡』 が日本に伝わり、京都・大徳寺・龍光院で、掛幅のために茶室「密庵席」に密庵床が設けられたという。 ◆仏像・木像 本堂に達磨、左右に如水父子像を安置する。 ◆建築 ◈「兜門(かぶともん)」(重文)は、 江戸時代前期、1615年-1660年に建立された。聚楽第内の千利休の屋敷門を移したともいう。後面左右の屋根の形が兜のように突き出る。裏千家の表門が模している。一間平唐門、檜皮葺。 ◈「禹門(うもん) 」(重文)は、書院の東にある。江戸時代前期、1615年-1661年に建立された。 一間一戸、向唐門、檜皮葺。 ◈「開山塔(昭堂、本堂、聯芳堂)」(重文)は、江戸時代前期、1649年に建立された。創建当初の2階書院の骨組みを利用している。 6間4間。一重、寄棟造、檜皮葺。 ◈「盤桓廊(ばんかんろう)」(重文)は、江戸時代前期、1649年に建立された。書院と本堂を繋ぐ廊下になる。天井組木に特徴がある。 4間2間、単層、切妻造、檜皮葺。 ◈「書院」(国宝)は、江戸時代前期、17世紀半頃に建てられたとみられている。かつて、「小方丈」と呼ばれた。10畳の一の間、8畳の二の間、一間の畳敷入側がある。一の間に、江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)の狩野探幽の絵がある。1961年に国宝に指定された。現代、2015年、東側の3畳間、8畳間、広縁も創建時に一体として建てられたと判明し、国宝に追加指定になった。単層、寄棟造、杮葺、明治期(1868-1912)に桟瓦葺に替えられている。2現代、012年-2013年の修復時に、杮葺に戻された。 ◈「寮」(重文)・「小庫裏(こぐり) 」(重文)は、書院の東にある。江戸時代前期、1649年に建立された。寮は書院につながる住居、小庫裏は台所になる。 桁行23.0m、梁間8.1m、一重、南面寄棟造、庇・唐破風付、西面庇付、杮葺・桟瓦葺、東面玄関附属、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「黒田家霊屋(くろだけ-たまや)」(重文)は、境内南西、土塀西側の墓所にある。江戸時代前期、1608年に建立された。黒田官兵衛、妻・照福院の五輪塔を安置している。組物、木鼻、実肘木の絵様などは精緻、安土・桃山時代の霊廟建築は数少ない。 禅宗様、3間3間、一重、寄棟造、銅板葺。 ◆茶室 ◈ 茶室「密庵席(みったんせき)」(国宝)は、書院の北西隅に位置する。四畳半台目の書院風茶室になる。江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)、また、1628年以降-1641年以前に建てられたとみられている。 「国宝茶席三名席」(ほかに、千利休の山崎・妙喜庵の「待庵」、織田有楽のかつて建仁寺・正伝院にあり、現在は犬山城下有楽苑に移された「如庵」)の一つに数えられる。 密庵席の席名は、江戸時代末期までの文献史料になく、比較的近年に用いられるようになったという。密庵の墨跡を掛けるために造られた板床(密庵床)に由来する。密庵とは、中国・宋代の禅僧・密庵梵僊(みったん-かんけつ、1118-1186)の書き残した墨跡をいう。本来は本床に掛けられ、付書院が板床に替えられた際に、板床に掛けるようになったとみられている。『松屋会記』(1641)には、押板は付書院とあり、書院飾も行われていたことが記されている。もう一つの床の間には、利休の添状をかけた。 茶席は小堀遠州好み、遠州作ともいわれるが異説もある。かつて、西、南、東が庭に面していた。書院と茶室は別の時期に建てられている。江戸時代前期、1649年頃に広間などが増築される。この頃、書院と結ばれる。書院の建造の際に、以前より境内の他所にあった茶室を書院の中に組み込んだとみられている。(『茶室・数寄屋建築研究』)。また、創建は茶室の墨絵を描いた松花堂昭乗(1582-1639)、狩野探幽(1602-1674)により、1639年以前、密庵床の改造は1672年以前(1670年頃)ともいう。 10畳(床付)、8畳、6畳、4畳半、広縁、縁より成る。一重、寄棟造、桟瓦葺、水屋を含む。床、違棚、書院床がある。違棚は上下に天袋・地袋棚、間に三段あり、直角に曲げられた矩折り(かねおり)の特色がある。縁高欄が残され、かつては二方を廻り縁から入室していたとみられる。 密庵席(4畳半)は、西側の縁側境を腰高の明障子2枚として貴人口になる。北側壁の西寄に床の間を設ける。畳床、床柱は杉のなぐり。北側にも腰高障子4枚があり、西が給仕口、東が茶道口になる。南側の10畳間との境を襖で仕切り、東北側に手前座、中柱(杉丸太)があり、杉坂の袖壁、炉は台目切、落天井、二重棚。密庵床は、板床、畳上を開けて欅の一枚板を張る。床柱は檜の角材による。貼付壁に探幽、棚小襖に昭乗の絵がある。 書院風茶室といわれ、面皮柱、角柱をともに用い、内法長押が廻らされている。七宝入り釘隠、床・違棚・点前座に張付壁、腰高障子、棹縁天井などによる。さらに、数奇屋風の特色として腰高障子の桟が吹寄せ、腰の地板の張り紙、遠州好みの意匠である違棚の嵌板の透かし彫りなどに見られる。 ◈ ほかに、4畳半の「果然室(かねんしつ)」、3畳台目の「壺隠室(こいんしつ)」がある。 ◆庭 本堂南前に枯山水式庭園がある。白砂、築山、石組による。江戸中期以後に改修されている。 ◆石燈籠 書院の前庭に朝鮮より伝えられたという、江戸時代の燈籠が立てられている。林丘寺(左京区)の桧垣塔に感じた茶人が石を集めて造ったという。 ◆文化財 ◈「密庵咸傑(みったん-かんけつ)墨蹟」1幅(附千利休消息)(国宝)は、1179年の中国・宋代の禅僧・密庵咸傑(1118-1186)の現存唯一の墨蹟とされている。山内最古の法語とされ、禅林、千利休などの茶人に崇敬された。利休は表具に関する手紙を寄せる。 ◈鎌倉時代の「大覚禅師筆金剛経」(国宝)、蘭渓道隆の筆。 ◈「竺仙梵僊(じくせん-ぼんせん)墨蹟」(国宝)は、大字・大幅のもので、中国・元よりの渡来僧・竺仙梵僊(じくせん-ぼんせん、1292-1348)の墨跡をいう。南北朝時代、1341年より一時期、南禅寺、真如寺に住していた。 ◈「耀変(ようへん)天目茶碗」1口(国宝)は、中国・南宋時代(12世紀前半-13世紀後半)の、福建省の建窯の作品で、黒釉の表面に斑紋が現れ、虹のように煌めくという。日本のみに伝わり、3碗、4碗が現存しないという。堺の豪商・天王寺屋津田家に伝わる。 ◈「油滴(ゆてき)天目」1口(重文)も、南宋時代、懐仁窯の作品で津田家伝来になる。 ◈南宋時代の牧谿(もっけい)筆「柿」「栗」2幅(重文)。 ◈室町時代の伝・如拙(じょせつ、?-?)筆「琴棋書画図」(重文)六曲一隻。 ◈室町時代の伝・雪村友梅(1290-1346)筆の絹本淡彩「山水図」6曲1双(重文)。 ◈「茶入切型」。 ◈江月宗玩語録「欠伸稿(かんしんこう)」。 ◈茶室板床、書院一の間に狩野探幽(1602-1674)の絵がある。茶室の違棚天袋と地袋の小襖に、松花堂昭乗(1582-1639)の絵がある。 ◈紙本墨書「瀟湘八景図屏風(平沙落雁)」、雲谷等顔・画 李誠国(梅庵)・賛、江戸時代前期、1625年作。4曲1双屏風、画各55㎝、39.1㎝、賛各26㎝、36㎝。 朝鮮通信使写字官・李誠国(1575-?)は、江戸時代前期、1624年に来日し、1625年旧1月に龍光院で江月宗玩と面会した。1608年頃に雲谷等顔(1547-1618)は、竜光院に出入りしていたという。 ◆障壁画 本堂に狩野探幽筆「花鳥山水図」47面が飾られている。 ◆子院 ◈「看松庵」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)、また1629年に創建された。開基は猪飼宗怡、開祖は江月宗玩(こうげつ-そうがん)による。江雪宗立(こうせつ-そうりゅう)に付された。江雪を開祖ともいう。近代、1874年に瑞源院に合され、看松庵とされるが、1878年に廃された。 ◈「寸松庵」は、江戸時代前期、1621年、開基・佐久間真勝が龍光庵の南に創建した。1642年に本山西北に移り、開基は江月宗玩(こうげつ-そうがん)によるが、翠巌宗珉(すいがん-そうみん)に付された。江戸時代後期、1834年に焼失し、再建、1878年に廃された。 ◈「高松庵」は、鷹峯西北山麓にあり、開基の佐久間氏は寸松庵に付し、翠巌宗珉(すいがん-そうみん)が山隠庵とした。後に、佐久間氏室が高松庵とし、江戸時代後期、天保年間(1830-1844)に廃された。 ◈「瑞源院」は、江戸時代前期、1625年に開基・水野勝成、開祖・安室宗閑(あんしつ-そうかん)による。大徳寺西にあり、勝成の父の法名を院号とした。開祖を江月宗玩(こうげつ-そうがん)とし、安室に付されたため安室は2世になる。江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)、塔頭より外れる。 ◈「正宗庵」は、江戸時代前期、1632年に開基・松浦隆信、開祖・江月宗玩(こうげつ-そうがん)による。瑞源院南西にあった。 ◈「慈眼庵」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644に)、伝心宗的(でんしん-そうてき)が寸松庵東に創建した。 ◈「小含庵」は、江戸時代中期、享保年間(1716-1736)、天庵宗篤(てんあん-そうとく)が龍光院の南に創建した。 ◈「東光庵」は、江戸時代前期、貞亨年間(1684-1688)、閑徹宗安(かんてつ-そうあん)が創建した。黒田家臣一也が建立し、江月宗玩(こうげつ-そうがん)に与えた東漸庵を改めたものともいう。その後、廃された。 ◆墓所 ◈近代まで、高松宮・有栖川宮の菩提寺であり、初代・好仁親王(1603-1638)より第8代・韶仁親王(1785-1845)までの歴代墓所になる。ただ、第2代・良仁親王(1638-1685、第111代・後西天皇)は泉涌寺に葬られている。 ◈黒田如水の墓がある。 *非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『朝鮮通信使と京都』、『京都で建築に出会う』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『週刊 日本庭園をゆく 13 京都洛北の名庭 2 大徳寺』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『週刊 仏教新発見 28 大徳寺 妙心寺』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』 、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|