|

|

|

| * | |

| 瑞峯院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Zuiho-in Temple |

|

| 瑞峯院 | 瑞峯院 |

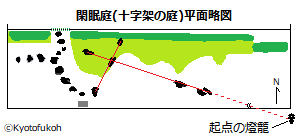

表門    「独坐庭」の石標、笠塔婆        庫裏玄関  唐門    唐門  唐門  唐門、檜皮葺   井戸  梵鐘  方丈  方丈「瑞峯院」扁額  独坐庭、右の蓬莱山、それに連なる半島に砂の荒波が押し寄せ、それに耐えて独坐する山姿を表すという。  独坐庭、蓬莱山の石組     独坐庭、西の入り海、東とは対照的に穏やかな景色を表すという。  独坐庭、砂紋  茶室「餘慶(よけい)庵」  「餘慶庵」露地、四方仏蹲踞   「餘慶庵」露地の飛石   茶室「安藤軒」  方丈北の「閑眠庭」、十字は方丈に対して斜めに切られている。写真の中央延長線上の石が十字架の縦棒にあたる。   閑眠庭の十字架と呼応している東の坪庭のキリシタン燈籠(織部燈籠)  東の坪庭  東の坪庭、蹲踞、キリシタン燈籠  大徳寺唐納豆  門前の石畳参道 |

大徳寺塔頭の一つである瑞峯院(ずいほう-いん)は大徳寺境内の南にある。 臨済宗大徳寺派。本尊は観音菩薩。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、1535年/1533年/1543年/1552年/1587年、豊後のキリシタン大名・大友宗麟が菩提寺として創建した。開祖は、大徳寺第91世・徹岫宗九(てっしゅう-そうきゅう)による。方丈が建てられた。 1554年、徹岫は「瑞峯院法度」を定める。 1562年、宗麟の法名「瑞峯院殿瑞峯宗麟居士」により、寺号は瑞峯宗麟と称した。 近代、1928年、茶室「安藤軒」が、表千家8代・惺斎宗匠の指導により建立された。 1929年、茶室「餘慶(よけい)庵」は、数寄者・小島弥七の寄進により建立される。 現代、1961年、作庭家・重森三玲が「独坐庭」「閑眠庭」を作庭する。 1974年、方丈が解体修理された。 1990年、茶室「平成待庵」が復元される。 ◆徹岫 宗九 室町時代後期の僧・徹岫 宗九(てっしゅう-そうきゅう、1480-1556)。男性。諡号は仏徳大用禅師、普応大満国師。近江(滋賀県)の生まれ。大徳寺の小渓紹怤(しょうけい-じょうふ)に師事し法を嗣ぐ。1536年、大徳寺91世になる。1539年、興臨院に居し、1546年、再住開堂した。第105代・後奈良天皇の帰依を受けた。諡号は1551年、仏徳大用禅師、1553年、普応大満国師。77歳。 上杉謙信の青年時代に禅の指導を行う。 ◆大友 宗麟 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・大友 宗麟(おおとも-そうりん、1530-1587)。男性。義鎮(よししげ)。父・豊後・大友義鑑(よしあき)の嫡男。1550年、家督を継ぐ。1551年、イエズス会宣教師のフランシスコ・ザビエルを引見し、後にザビエルの布教を許可した。1562年、大徳寺・怡雲宗悦(いうん-そうえつ)につき剃髪、瑞峯(ずいほう)宗麟となる。1559年までに、豊後の九州北半6国を領し、守護、九州探題を兼ねた。1563年、臼杵(うすき)・丹生島(にうじま)城に移り、府内に長子・義統(よしむね)を置く。1578年、薩摩・島津氏と日向・耳川で争い大敗した。当初は貿易目的のためにキリシタンに近づく。同年、受洗し、ドン・フランシスコの洗礼名を受ける。1582年、大村氏、有馬氏と天正遣欧使節をローマ法王のもとに送った。宗麟の関与については不明とされ、使節は偽使だったともいう。1586年、島津勢の豊後進攻に対し、大坂城・豊臣秀吉の救援を求めた。1587年、秀吉の九州平定により、所領は義統に豊後、宗麟に日向を与えるとの案を宗麟は辞退した。58歳。 博多、豊後・沖ノ浜などをポルトガル船の寄港地とし、フィリピン、朝鮮貿易も行う。書画、茶道、能、蹴鞠などの諸芸に通じた。 宗麟の肖像画が瑞峯院に所蔵されている。境内に夫妻の墓がある。 ◆狩野 松栄 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 松栄(かのう-しょうえい、1519-1592)。男性。名は直信、幹信、通称は源七郎、大炊助。京都の生まれ。父・狩野元信の3男。家督を継ぎ、剃髪し松栄と号した。1553年、父の助手として石山本願寺(大坂本願寺)の障壁画、1563年、大徳寺の「大涅槃図」、1566年、大徳寺・聚光院障壁画では子・永徳と制作し、「遊猿図」「瀟湘八景図」襖絵を描く。1569年、厳島神社「羅城門鬼之図扁額」を制作奉納した。74歳。 ◆重森 三玲 近現代の作庭家・重森 三玲(しげもり-みれい、1896-1975)。男性。計夫(かずお)。岡山の生まれ。1911年、15歳で茶道、華道を学ぶ。1914年、18歳で茶室・露地を設計した。1917年、日本美術学校で日本画を学び、生花、茶道を習得、文化・芸術のみならず、宗教・哲学にも関心があった。1922年、文化大学院の創設を企図する。1923年、関東大震災に被災し岡山に帰った。1926年、フランスのミレーに憧れ、自ら三玲に改名した。1929年、美術研究、思想的発展のためとして京都に移る。1931年、日本花道芸術学園を設立した。1932年、日本庭園の研究団体、京都林泉協会の会長職に就く。華道草月流の創始者、勅使河原蒼風(1900-1979)らと生花の革新を唱える。1933年、「新興いけばな宣言」を起草した。1934年、室戸台風で各地の庭園が被災し、1936年-1938年、全国の庭園の精緻な実測調査(300カ所以上)を行う。1949年、前衛的な生花の創作集団「白東社」を主宰し、前衛生花作家・華道家の中川幸夫(1918-2012)も参加した。1950年頃から、アメリカ合衆国の彫刻家、画家のイサム・ノグチ(Isamu Noguchi、1904-1988)とも交流を深めた。78歳。 庭園については、全国の200あまりの作庭に関わる。本格的に作庭した京都では、東福寺方丈庭園(1943)に始まり、京都林泉協会30周年記念の瑞峯院庭園(1961)、最後の作庭は松尾大社庭園(1975)になった。「永遠のモダン」を目指した。 1936年以来、独自に行った全国の庭園の実地調査を行う。それらの結果をまとめた第1次調査『日本庭園史図鑑』(全26巻、1939年完)、1971年からの第2次調査『日本庭園史大系』(全35巻、1976年完)が刊行されている。実測図は、1955年、金閣寺再建、2011年、東日本大震災後の被災した庭園修復にも参考にされた。 ◆野添 平米 近現代の日本画家・野添 平米(のぞえ-へいべい、1895-1980)。男性。本名は次郎。滋賀県の生まれ。1913年、京都で菊池芳文に師事し、1918年、芳文没後、芳文の娘婿・菊池契月に師事した。1919年、第1回帝展に初入選し、以後、入選を重ねる。1932年、第13回帝展で「奥山の朝」が特選になる。1932年-1934年、朝鮮に写生旅行している。その後、帝展、新文展に出品した。戦後、京都市美術展覧会(京展)への出品を中心に活動した。1947年、第1回滋賀県美術展覧会開催に関わる。1958年、師の契月の遺志を継ぎ、門下生とともに京都御所小御所の襖絵を描く。1960年、大徳寺・瑞峯院の襖絵を描いた。1978年、滋賀県立琵琶湖文化館で回顧展が開催された。85歳。 山海を描いた作品が多く、朝鮮半島北部の名勝・金剛山も度々訪れている。 ◆木像 方丈(客殿)正面に「大満国師(徹岫宗九)」木像が安置されている。 ◆建築 ◈「客殿(方丈、本堂)」(重文)は、創建当時のものになる。室町時代後期、天文年間(1532-1555)の建立による。禅宗方丈建築様式の貴重な遺構とされている。方丈正面に開祖・大満国師(徹岫宗九)の木像を安置する。室町時代の第105代・後奈良天皇宸筆「瑞峯院」の扁額を掲げる。襖絵は朝鮮金剛山を描く。桁行14.9m、梁間10.9m。一重、入母屋造、かつて桟瓦葺、現代、1971年の解体修理により檜皮葺になった。 ◈方丈広縁の東端に「玄関(唐門)」(重文)を付属している。檜皮葺。 ◈「表門」(重文)も創建当時、室町時代後期、天文年間(1532-1555)の建立による。禅宗方丈建築の貴重な遺構といわれている。四脚門、切妻造、檜皮葺。 ◆茶室 ◈茶室「安藤軒(あんしょう-けん)」は方丈の北にある。逆勝手(ぎゃくかって)席になっており、床の間に向かって本床が左、脇床が右にある。大徳寺山内唯一という。表千家12代・惺斎宗左宗匠(1863-1937)の指導により、近代、1928年に建立された。三畳台目。 ◈方丈西にある「餘慶庵(よけい-あん)」は、千利休が山崎に建てた「待庵」、表千家8代・啐啄斎宗匠(そくたつさい-そうしょう、1744-1808)好みの写しになる。大友宗麟の頃、同名の茶席があり、江戸時代中期、享保年間(1716-1735)に廃されたという。近代、1929年に数寄者・小島弥七の寄進により再建された。七畳の写しの席、表千家松風楼様の八畳の下座床の席、廊下を隔てて四畳半の向切の席からなる。毎月28日に釜がかかる。 ◈「安藤軒」の北に、「平成待庵(祖形待庵)」がある。現代、1990年に利久400年忌に有志により復元建立、寄進された。千利休の妙喜庵茶室「待庵」の写しで二畳席になる。当時の図面を基にして、釘を使っていない。中村利則(京都造形大学教授)設計による。 ◆庭園 庭園は、「独坐庭(どくざ-てい)」(方丈南庭、145坪)、「閑眠庭(かんみんてい)」(十字架の庭、方丈北庭、100坪)、「茶庭」(中庭、露地、西庭)の三面がある。「独坐庭」「閑眠庭」は、現代の作庭家・重森三玲(1896-1975)が、1961年に開祖400年遠忌を記念して作庭した。工期は1カ月だったという。造営に際して、京都林泉協会会員らの寄付金が募られた。 ◈蓬莱山式庭園の「独坐庭」の名の由来は、中国百丈禅師の禅語「独坐大雄峯」による。「雄峯」は寺名の「瑞峯」に因み、霊峯・蓬莱山も表す開祖・徹岫宗九の庭とされ、室町時代の手法を用いた枯山水式庭園になる。 地割は東西に細長い。白砂が一面に敷かれている。石組と砂文(10㎝)の深い白砂、苔地、刈込により構成されている。石組は南西に凝縮する。築山の苔地に尖った石が突き立てられている。その巨石に連なる形で苔地、砂地にも鋭い石が複数立てられている。 石は、中国の名僧・雲門禅師が独坐する姿を表しているという。これら石組の鳳来(蓬莱)山に、白砂の海の荒波が押し寄せる様も表す。また、雲間から現れた龍の姿ともいう。 砂紋の引き直しは週に一回、また雨後の早朝に行われている。作業には40分かかり、金属の熊手を使うという。 ◈中庭の「西庭」は、苔と白砂による州浜があり、南庭とは対照的な静かな入り江の描写になる。苔地に敷かれた飛石が茶室「餘慶庵(よけい-あん)」へと続く。一木一草を用いず、露地は苔、飛石、手水鉢で構成されている。 かつて、一面の石敷(石畳)により、円垂形の立手水鉢(書院式手水鉢)が一つだけ据えられる特徴的なものだったという。 ◈北にある「閑眠庭(かんみん-てい)」は、「十字架の庭」とも呼ばれている。開基・大友宗麟の庭という。閑眠庭の名は、禅語「閑眠高臥して青山に対す」による。俗世を離れ、心を高く持ち、山野などで秘かに暮らすことを意味する。 白砂、苔地、石、刈込の庭になっている。東にある坪庭に置かれた南東方向に当たるキリシタン燈籠(燈籠の地中部分に、マリア像のレリーフが彫られている)を起点にしている。その延長線上に、縦に4石、横に3石の計7石が十字に据えられている。十字架は北西を上にして、斜めに置かれた形になる。十字架として石を据えたのは重森が日本初という。また、西部分は茶室「餘慶庵」の前庭も兼ね、白砂に曲線を描く飛石が置かれている。 ◆寮舎 安勝軒は、室町時代後期、永禄年中(1558-1570)に大友義鎮(宗麟)の建立による。2世は竹澗宗紋による。近世、南派輪住により護持された。江戸時代後期、1802年に廃され、後に瑞峯院の書院になる。 ◆文化財 ◈ 方丈正面に掛る「瑞峯院」の扁額と普応塔の「普応」は、いずれも、室町時代、105代・後奈良天皇(1497-1557)の宸筆による。 ◈ 「大友義鎮画像」は、安土・桃山時代、1587年に怡雲宗悦(いうん-そうえつ、1518-1589)賛による。 ◈紙本金地着彩 「四季花鳥図 」衝立4面は、室町時代後期、天文年間(1532-1555)に狩野松栄(1519-1592)画による。 ◈ 方丈襖絵に、近現代の日本画家・野添平米(1895-1980)により描かれた「朝鮮金剛山図」(33面)がある。水墨画70枚(横60m)になり、平米の記念碑的作品になった。 ◆大徳寺納豆・文学 大徳寺唐納豆は、当寺で作られている。「豆豉(とうち)」であり、煮た大豆に麹菌を塗して塩水で発酵させる。天日干し、壷での熟成を経て完成する。約1カ月半かかるという。 室生犀星(1889-1962)は、大徳寺を訪れた際に、この納豆を口にした。「塩気が煮しめられてちょっとからすみのような味いであった。酒の肴によいというと方丈は笑って、あるいは結構かも知れまへんと言った。」(『京洛日記』) ◆ロケ ◈写真集『三浦春馬 ふれる』(2015)の撮影が行われた。俳優・歌手・三浦春馬(1990-2020)。 ◆椿 椿の「加茂本阿弥」がある。 ◆墓 大友宗麟夫妻の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都 名庭を歩く』、『古都歩きの愉しみ』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『重森三玲-永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド』、『推賞 日本の名園 京都・中国編』、『重森三玲 庭園の全貌』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『茶の宇宙 茶の心』、『京都 四季の庭園』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 仏教新発見 28 大徳寺 妙心寺』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』、『京の冬の旅 2022 別冊旅の手帖』、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|