|

|

|

| 紫式部墓・小野篁墓 (京都市北区) Grave of Murasaki, Shikibu and Ono no, Takamura |

|

| 紫式部墓・小野篁墓 | 紫式部墓・小野篁墓 |

|

|

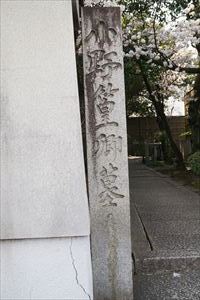

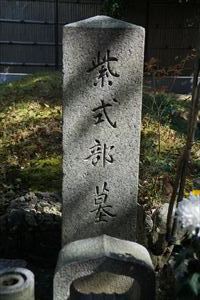

入口  紫式部墓所  小野篁卿墓    ムラサキシキブ  ムラサキシキブ   紫式部墓の石標  紫式部墓   紫式部墓  紫式部墓  紫式部墓、五輪塔  小野篁墓  小野相公(篁)墓の石標  小野篁墓  小野篁墓、五輪塔  紫式部墓(左)、小野篁墓 紫式部墓(左)、小野篁墓 紫式部顕彰碑  紫式部顕彰碑  紫式部顕彰碑  参議小野公塋域(えいいき)碑    サクラ  サクラ  サクラ サクラ |

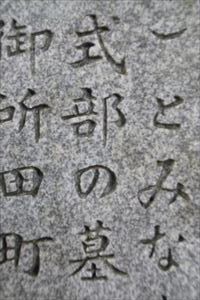

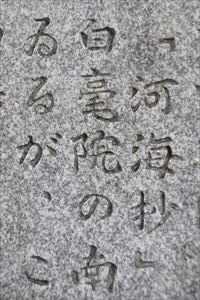

北大路通南、堀川通西に、平安時代の紫式部(むらさき-しきぶ)と小野篁(おの-の-たかむら)の墓と伝わるものがある。 ◆歴史年表 奈良時代、853年、小野篁が亡くなった。この地に葬られたとの伝承がある。 平安時代、紫式部(973?-1031?)は、口碑としてこの地に葬られたという。付近はかつて、雲林寺の境内に含まれていたとみられている。 南北朝時代、1362年頃、公家・学者・歌人・四辻善成(よつつじ-よしなり、1326-1402)は、紫式部墓所について記している。「白亳(びゃくごう)院南に在り」とある。(『源氏物語』注釈書の『河海抄(かかいしょう)』) 江戸時代、1795年、有志により現在の墓前に、「紫女顕彰碑」が立てられようとした。その後、大徳寺・碧玉庵(へきぎょくあん)に立てられる。 1823年、肥前国の勘定役・小島祐介は、現在の墓所を訪ねている。(『甲子夜話続編』巻15) 近代、1869年、現在の墓前に、小野篁の末裔という旧金沢藩家老・横山政和により、「参議小野公塋域(えいいき)碑」が立てられた。 1937年、墓域は拡張されている。 現代、1989年、現在の顕彰碑が紫式部顕彰会により建立された。 ◆紫 式部 平安時代前期-後期の歌人・作家・紫 式部(むらさき-しきぶ、973頃-1014頃)。女性。本名は香子(たかこ/かおりこ/よしこ)。父・藤原為時、母・藤原為信の娘。幼くして母、後に姉も亡くす。漢籍に通じた。996年、父・為時が越前守に任じられ紫式部も下向する。997年、藤原宣孝(のぶたか)と和歌の贈答をし、求婚の書状が届く。宣孝は式部の又従兄弟に当たる。997年‐998年、紫式部は単身帰京する。998年頃、複数の妻子ある地方官吏・藤原宣孝の妻になる。999年、式部は一人娘・賢子(かたこ/けんし)を産む。1001年、夫・宣孝と死別した。『源氏物語』起筆ともいう。1006年/1005年/1004年、内覧左大臣・藤原道長の娘・中野彰子(しょうし、のちの院号・上東門院)に仕える女官になったともいう。紫式部は侍講と して漢文学を教え、傍ら54帖の『源氏物語』を執筆した。物語は当初から宮廷で評判になる。1008年、彰子に『楽府』を進講する。藤原道長と女郎花の歌を贈答する。『源氏物語』が流布した。『源氏物語』冊子作りが進む。道長は『源氏物語』草稿文を持ち帰る。1009年、道長と歌を贈答した。1010年?、『宇治十帖』執筆を始める。『紫式部日記』消息文を執筆する。1013年、『紫式部集』を編集した。1014年、皇太后彰子の病気平癒祈願のために清水寺に参詣する。 通称名は藤(ふじ)式部と呼ばれた。候名(さぶろうな)の「式部」は、父の官名「式部丞(しきぶじょう)」に由る。『源氏物語』中の女主人公、紫の上に因み、紫式部と呼ばれるようになる。娘の賢子(大貳三位、だいにさんみ)も、第70代・後冷泉天皇の乳母になり、歌人としても知られた。 『源氏物語』は「桐壷」から始まる54帖からなり、光源氏の誕生と栄華、その晩年の苦悩、その死と子らの悲哀を描く三部構成になる。21帖「少女」巻では、漢学に通じた「漢才(からざえ)」に対し、かな(女手)を用いることを「大和魂」と記した。物語は彰子のために書かれたともいう。当初から宮廷で評判になる。紫式部は、自らの半生を物語に投影したという。12年の歳月をかけ、完成とともに亡くなる。 紫式部墓といわれるものが北区紫野にある。引接寺(千本閻魔堂、上京区)に供養塔が立つ。蘆山寺(上京区)は邸宅跡という。 ◆小野 篁 平安時代前期の公卿・文人・小野 篁(おの-の-たかむら、802-853)。男性。野狂、野相公(やしょうこう)、野宰相(やさいしょう)。父・岑守(みねもり)。小野妹子の子孫、孫は小野道風。若い頃、弓馬に熱中し学問を顧みず、第52代・嵯峨天皇を嘆かせた。以後、学問に専心した。822年、文章生、その後、巡察弾正、弾正少忠、大内記、蔵人、式部少丞、大宰少弐などを歴任した。833年、東宮学士になる。『令義解(りょうのぎげ)』の序を書く。834年、遣唐副使に任命される。838年、3度目の出発に際し、大使・藤原常嗣が篁の船を求めて対立した。篁は病気と偽り乗船を拒否し『西海謡』を作り風刺する。嵯峨上皇により隠岐に配流された。840年、召還され、陸奥守などを経て、847年、参議になる。51歳。 従三位、左大弁。漢詩、歌に優れ、『経国集』以下に詩文、『古今和歌集』以下に和歌が残る。百人一首に「わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよあまのつりね」がある。 伝承として、篁は昼は朝廷に仕え、毎夜、冥土へ入り、閻魔庁第二冥官として大王のもとで死者に対する裁判に立会っていたという。藤原高藤、藤原良相らを蘇生させたともいう。これらの篁の冥官説は平安時代より、また室町時代に始まったともいう。江戸時代には六道珍皇寺より篁が冥土に行き来したとする話が定着した。(『江談抄』『今昔物語』『元亨釈書』)。後人作に『篁物語』がある。 紫式部の墓(北区)の隣に墓がある。建立の経緯については不明とされる。少なくとも室町時代には存在していたという。 ◆四辻 善成 鎌倉時代後期-室町時代前期の和学者・歌人・四辻 善成(よつつじ-よしなり/ぜんせい、1326-1402)。男性。号は清閑寺、筆名は惟良、法名は常勝。京都の生まれ。尊雅王(たかまさおう)の子。第84代・順徳天皇の曾孫、妹は智泉聖通。幼少から宮内卿・丹羽忠守に『源氏物語』を学ぶ。1353年、松巌寺を建立した。1356年、源姓(順徳源氏)を賜与され臣籍に下る。関白・二条良基の猶子、従三位になる。1370年、権大納言、1381年、従一位、内大臣を経て、1395年、左大臣、親王宣下を望み、管領・斯波義将(しば-よしまさ)の反対により官を辞し、出家し常勝と号した。 和学者、歌人としても知られ、1362年頃、足利義詮の命により、『源氏物語』注釈書『河海抄(かかいしょう) 』20巻を源惟良の名で著す。源氏の秘説を集めた『珊瑚秘抄』も著した。1400年、「後崇光院百番御自歌合」の判者、『風雅和歌集』などの勅撰集に入集する。大原寺の『融通念仏縁起絵巻』の詞書をも書いた。講釈を連歌師・平井相助が筆録した『源氏物語千鳥抄』がある。77歳。 墓は天龍寺・松巌寺(右京区)の旧墓地にある。 ◆角田 文衛 近現代の歴史学者・角田 文衛(つのだ-ぶんえい、1913-2008)。男性。福島県の生まれ。1937年、 京都帝国大学文学部史学科考古学専攻を卒業し、京都帝国大学大学院に入学した。1939年-1942年、日伊交換学生として留学する。1942年、帰国後、京都帝国大学文学部副手になる。1944年、召集令状を受け満洲に出征する。戦後、シベリア抑留された。1948年、 復員後、引き続き京都大学副手廃嘱になる。1949年、 京都大学大学院を退学し、 大阪市立大学助教授になた。1951年、古代学協会を創立した。1953年、大阪市立大学教授になる。1967年、 大阪市立大学を退職し、 平安博物館(現・京都文化博物館)を設立し館長になる。1968年、大谷大学で学位論文「紫式部とその時代」により文学博士号を取得する。1986年、勲三等瑞宝章を受章した。1988年、 平安博物館廃止・古代学研究所の新設により所長に就任した。1990年-2007年、古代学協会理事長、その後、名誉会長に就任する。著『増補古代学序説』『王朝の残映』など多数。95歳。 従四位。文献学・考古学を統合する古代学古代学を提唱した。平安京の考古学的研究を行い、冷泉家古文書の調査などに参加した。 ◆紫式部の墓 この地に、平安時代前期-後期の歌人・作家・紫式部(973頃-1014頃)の墓と伝えられるものがある。この地はかつて、雲林寺の境内に含まれていたという。 室町時代の公家・学者・歌人・四辻善成(よつつじ-よしなり、1326-1402)による『源氏物語』の注釈書『河海抄(かかいしょう)』(1362年頃)に、「式部墓所は雲林院の(子院の)白亳(びゃくごう)院南に在り、小野篁の墓の西なり」と書かれている。 この白亳院(白亳寺)の創建時期も開山も不明という。雲林院の末寺とされ、広大な寺域の東南部に位置していたという。引接寺(千本閻魔堂)南の阿弥陀堂を指し、紫野の白亳院を移したともいう。円融院の枝院であり天台道場として、本殿には薬師仏が安置されていたともいう。 南北朝時代、1333年、白亳院に尊胤法親王(1306-1359)が一時、戦乱を避けて隠世したという。(『太平記』)。南北朝時代、1353年、四条大納言、山名軍により大徳寺とともに掠奪に遭う。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により荒廃した。室町時代後期の天文・永禄年間(1532-1570)、大徳寺境内に含まれ、現在の塔頭・総見院の地とも、興臨院の付近にあったともいう。また、薬師仏は、高桐院に遷されたともいう。 江戸時代後期、1795年、有志により現在の墓前に「紫女顕彰碑」が立てられようとした。かなわず、その後、大徳寺・碧玉庵(へき-ぎょくあん)に立てられた。後に荒廃した。碑は、現在、大徳寺・大慈院に移されているという。 1823年、肥前国の勘定役・小島祐介は上洛の折に、現在地の墓所を訪ねている。地元では古塚(古墳)を「ほうずき」塚と呼び、紫式部と小野篁の墓と称されるものがあった。雲林院の東南2町ほどの畠の中であり、この地は、雲林院の末院・白亳院の持分だったという。(『甲子夜話続編』巻15) 現在地、北区紫野西御所田は紫式部墓と推定されている。文学博士・角田文衛(1913-2008)は、その可能性について「信憑性が多い」としている。異説もある。なお、千本閻魔堂(引接寺)(上京区)には、紫式部の供養塔という多層石塔が立つ。 平安時代後期の院政期以来、紫野には小野氏の語り部集団が住んでいたという。彼らが、地名の紫野に関連させ紫式部と小野篁の墓を並称したともいう。 ◆雲林院 墓の西に、紫式部が晩年を過したとされる雲林院が、いまも残されている。墓所もかつては境内に含まれていたとみられている。雲林院は『源氏物語』第10帖「賢木(さかき)」巻にも登場する。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『平安京散策』、『京都史跡事典』、『京都歴史案内』、『紫式部と平安の都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|