|

|

|

| 大寧軒 〔南禅寺〕 (京都市東山区) Dainei-ken Temple |

|

| 大寧軒 | 大寧軒 |

|

|

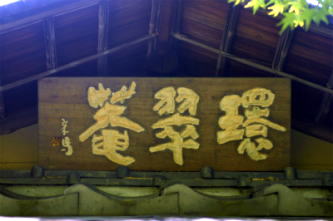

門   数寄屋門  主屋  主屋  茶室「環翠庵」  茶室「環翠庵」  滝、せせらぎ  主屋前の大きな飛び石  玉石の枯山水式の川  滝口   三柱鳥居、湧水しているという。   琵琶湖に生息するシジミ  池泉  半夏生  蹲踞  井筒  石柱、兵庫県の玄武洞の柱状列石。  雪見燈籠  大日山、借景になっている。  塔頭の大寧院跡。鐘楼? |

南禅寺境内に、塔頭・大寧軒(だいねい-けん)がある。近代以降、茶道家元薮内家所有になっていた。近年、100数十年ぶりに南禅寺の所有に戻った。庭に三角形の明神鳥居が据えられていることで知られている。 臨済宗南禅寺派大本山。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 この地には、かつて南禅寺の塔頭・大寧院が建てられていた。 室町時代、1438年、大寧院が本地院とともに焼失する。 近代、1870年、神仏分離令(1868年)後の廃仏毀釈により寺領は上知となり、寺院合廃の政令により廃院になる。 1890年、琵琶湖疏水の第一期工事が着工になる。以後、周辺は別荘地になる。後、跡地は茶道家元藪内家に払い下げられる。 1897年頃、呉竹弥太郎の所有になる。 1906年、原弥兵衛の所有に移る。庭を改修する。 明治期(1868-1912)末、藪内家11代・透月斎竹窓紹智により作庭された。 1923年、横山別邸(「現在の大寧軒」)に三柱鳥居があると記されている。(「鳥居の研究」) 現代、2004年、再び南禅寺所有に戻る。 ◆竹窓 紹智 江戸時代後期-近代の茶人・竹窓 紹智(ちくそう-じょうち、1865-1942)。男性。名は宗梁、字は世純、輝翁、号は透月斎(とうげつさい)、竹窓。父・9代・竹露紹智(宝林斎)の長男。漢籍・書を山本亡洋に、画を森寛斎に学ぶ。岡山曹源寺・枕流軒(ちんりゅうけん)老師の高野川畔の庵に3年にわたり参禅する。弟子1人の厳しい修行で、時に火箸で打たれることもあったという。78歳。 ◆庭園 かつて、この地には、呉竹別荘と称された、南禅寺の塔頭・金地院に属する庭園があった。近代、1897年頃、呉竹弥太郎の所有になる。1904年に建てられた茶室「環翠庵」が園内にあった。1906年、原弥兵衛の所有に移り、建物の改築と、琵琶湖疏水を取り入れた庭園の大幅な改修を行っている。 庭園は、透月斉竹窓紹智(籔内家11代茶道家元)が作庭した池泉回遊式庭園(470坪、1 553.7㎡)の茶庭になる。庭面は三角形をしており、池泉がほぼ半分を占める。南東の東山三十六峰のひとつ大日山(150m)を借景とする。山には、王城鎮護の法となる岩蔵があったという。庭園には主屋、待合、茶室「環翠庵」(二畳台目)が建てられている。 庭園全体は苔で覆われ、飛石が主屋から待合、滝へと打たれている。琵琶湖疏水より引き込まれた豊富な水の流れは、南の滝口(3m)より落され、曲線を描く浅いせせらぎへと導かれる。小川中に置かれた三柱の明神鳥居(平面三角形)の間を抜け、さらに池泉を通り、北の境内外に流されている。 池泉のほか、待合の西に玉石を敷きつめた枯山水式の涸れ川もある。主屋、茶室付近にな露地庭も見られる。小川に3つの橋が架かり、沢渡り石が置かれている。大小の飛石、自然石を利用した5つの蹲踞、石製井筒、春日型燈籠、雪見型燈籠、織部型燈籠など9つの石燈籠が据えられている。自然石の石柱(2m)、宝塔なども立てられている。石柱は玄武洞(兵庫県)の柱状列石を用いている。現在は天然記念物指定になっており搬出はできない。借景の東山と庭は一体となり、松、楓、また池の傍に半夏生などの植栽もみられる。庭園は池泉式、枯山水式、露地風が複合している。 せせらぎの中に置かれた三柱の明神鳥居付近からは、いまも湧水があるという。石造の鳥居自体は小さい。京都三珍鳥居のひとつ蚕ノ社(右京区)の鳥居を模したものという。三柱鳥居は三角の庭面に符合して立てられている。また、主屋側からは、鳥居内に滝の水が落ちているように見える。 ◆茶室 茶室「環翠庵」は、二畳台目、待合がある。 ◆三柱鳥居 木島坐天照御魂神社(蚕ノ社、右京区)には、明神鳥居を三基組み合せた高さ3.4mの石製三柱(みつはしら)鳥居がある。三脚鳥居ともいう。上部から見ると正三角形をしている。京都三珍鳥居(厳島神社破風型鳥居、北野伴氏社石鳥居)の一つといわれている。 三柱鳥居について、夏至と冬至の日の出、日の入りの逍拝線上にあるとする説もある。それぞれに、延長線上の周囲の山が当てられているという。三柱鳥居について、かつて木島神社のものが日本唯一といわれていた。大寧軒の茶庭に明治期に設計された石造りの三柱鳥居があることが知られるようになった。大寧軒の三柱鳥居は、木島神社の三柱鳥居を模したとみられている。近代、1923年の『鳥居の研究』でも大寧軒の三柱鳥居は紹介されている。現代、1994年以降、東京向島の三囲(みめぐり)神社にも三柱鳥居が建てられた。 *普段は非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 案内資料、『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『岡崎・南禅寺界隈の庭の調査』、『鳥居』 、ウェブサイト「藪内家の茶」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|