|

|

|

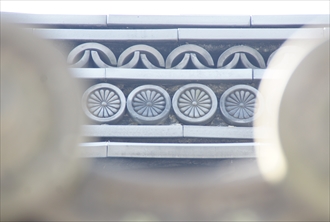

| 正的院 〔南禅寺〕 (京都市左京区) Shotek-in Temple |

|

| 正的院 | 正的院 |

|

|

|

南禅寺境内の北に塔頭・正的院(しょうてき-いん)がある。茶道の玉川遠州流の本部が置かれる。 臨済宗南禅寺派。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1332年、元翁本元(げんのう-ほんげん)が亡くなり、その塔所として弟子により建立された。かつては僧堂の北にあった。 近代、1878年、正的院の書院客殿を売却し、瑞雲庵の移転費用に充てる。 1926年、旧雲門庵の跡地(現在地)に移される。 ◆元翁本元 鎌倉時代後期の臨済宗の僧・元翁本元(げんのう-ほんげん、1282-1332)。男性。諡号は仏徳禅師。高峰顕日(こうほう-けんにち)に師事し、その法嗣になった。夢窓疎石と親交あり、美濃・虎溪山永保寺に共に庵を結ぶ。疎石の南禅寺入寺に従い同寺首座になる。その後、比叡山、醍醐などに籠る。1328年、鎌倉・万寿寺、1329年、南禅寺11世になった。1330年、臨川寺を開創する。1332年、南禅寺・正的院の勧請開山になった。著『仏徳禅師語録』。51歳。 仏光派。 ◆大森漸斎 江戸時代前期の儒者・茶人・大森漸斎(おおもり-ぜんさい、1625-1706)。男性。名は秀祐、通称は安右衛門、別号は玉川。大森杖信(じょうしん)の父。石川丈山に儒学、書、小堀遠州に茶の湯を学ぶ。第112代・霊元天皇に花入れを献上した。82歳。 玉川遠州流の初代になる。 ◆玉川遠州流 玉川遠州流の本部が置かれている。 抹茶と煎茶の両方が伝わる。江戸時代の初代・大森漸斎(1625-1706)は、小堀遠州(1579-1647)の門に入り茶礼を学ぶ。9代・大﨑大嶺(たいれい、1952-)は、現代、1980年より正的院住持職。1995年に9代家元を継ぐ。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『南禅寺史 上』、『南禅寺史 下』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|