|

|

|

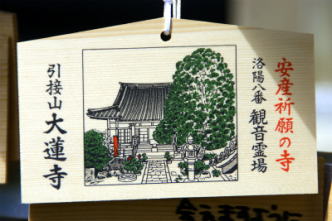

| 大蓮寺 (京都市左京区) Dairen-ji Temple |

|

| 大蓮寺 | 大蓮寺 |

|

|

本堂、1993年建立。  本堂     薬師如来像、旧祇園社本地仏  走り坊主さん  ハス    法勝寺の礎石 |

大蓮寺(だいれん-じ) は、安産祈願の寺として知られ、「あんざんの寺」と呼ばれている。神仏習合期の旧祇園社(八坂神社)から遷された多くの仏像を安置している。 山号は引接山(いんじょう-ざん) 、院号は極楽院(ごくらく-いん) という。 浄土宗知恩院派、本尊は阿弥陀如来(安産阿弥陀如来)を安置している。 本堂脇壇の十一面観音菩薩は、洛陽三十三観音巡礼第8番札所。 阿弥陀如来の御宝号札、御朱印(3種)が授けられる。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1600年、深誉(専蓮社深誉上人)が一宇を建立し、阿弥陀如来を安置したことに始まる。当初は、下京区毘沙門町(若宮五条)にあった。 江戸時代、1649年、第110代・後光明天皇の典侍(ないしのすけ/てんじ)・庭田秀子の懐妊により勅願寺になる。2世・霊光和尚の安産祈願により、第1皇女・一宮内親王(孝子内親王)が誕生している。 第112代・霊元天皇皇子・有栖川職仁親王(1713-1769)は、後光明天皇の遺志を継ぐ。念仏道場として、安産の寺として信仰を集めた。以後、近代以前まで有栖川家によって持続された。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、祗園感神院(八坂神社)の境内にあった観慶寺(かんぎょう-じ)の仏像、仏具が当寺に遷されている。 籏玄教(はた-げんきょう、1872-1918) は、「走り坊主」といわれた。寺の再興のための勧進を精力的に行う。 1944年、太平洋戦争(1941-1945)中、五条坂の強制疎開により、旧地より現在地に移る。この地にあった常念寺と合併した。 現代、1993年、本堂が再建される。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆深誉 安土・桃山時代-江戸時代の僧・深誉(しんよ、?-?)。詳細不明。男性。専蓮社深誉上人。江戸神田の生まれ。武家の出という。芝増上寺の中興上人、師は観智国師になる。 深誉は祇園社(観慶寺)に出仕、行事の度に「勧進帳」を携行した。その縁で後に祇園社の仏像が大蓮寺に遷されたという。 ◆孝子内親王 江戸時代前期-中期の皇女・孝子内親王(こうし-ないしんのう、1650-1725)。詳細不明。女性。幼称は女一宮、名は孝子、礼成門院(れいせいもんいん) 。父・後光明天皇、母・庭田秀子の第1皇女。1683年、内親王になる。1725年、准三宮になり同日死去した。76歳。 大蓮寺(左京区)を深く信仰し、髪を編んで南無阿弥陀の名号とし寺に納めたという。 ◆職仁親王 江戸時代中期の皇族・職仁親王(よりひと-しんのう、1713-1769)。第112代・霊元天皇の第16皇子。1716年、有栖川宮(ありすがわ-の-みや)家5代を継ぐ。1726年、親王になる。57歳。 好学で、烏丸光栄に和歌・書を学んだ。能書として知られ、第116代・桃園天皇、第117代・後桜町天皇の師範になった。書風は有栖川家の歴代に受け継がれ、有栖川流と呼ばれる。 ◆籏玄教 近代の僧・籏玄教(はた-げんきょう、1872-1918) 。詳細不明。男性。大阪府(後の貝塚市)の生まれ。18歳で大蓮寺に入る。寺の再興のために、市中を勧進により一日も欠かさず走り回っていたという。托鉢しては貧民にも施し、「今一休」、「走り坊主」といわれた。46歳。 奇行あり、大酒、大飯を食らい、健脚で知られた。 ◆小川可進 江戸時代中期-後期の煎茶道小川流の流祖・小川可進(おがわ-かしん、1786-1855)。詳細不明。男性。別号は後楽堂。京都の生まれ。医術を西洋の刺絡法を導入した荻野元凱(1737-1806)に学び開業した。後に合理的な煎法により、可進流(小川流)煎茶道を起こす。69歳。 墓は大蓮寺(左京区)にある。 ◆仏像 近代の廃仏毀釈により、多くの仏像が祇園社(八坂神社)より遷されている。 ◈本尊の「阿弥陀如来立像(安産阿弥陀如来)」は、真如堂(真正極楽寺) の阿弥陀如来の分身とされ、円仁(794-864)作という。女人救済・安産にご利益がある。 右脇侍に、「千手観音像」、左脇侍に「不動明王像」を祀る。 ◈秘仏「薬師如来立像」(192.4cm)(重文) は、かつて祇園社の本尊、本地仏であり、祇園社境内の本殿西隣にあった観慶寺(かんけい-じ)薬師堂に本地仏として安置されていた。平安時代後期の定朝様になる。平安時代後期、1070年、祇園社焼失直後に造立されたという。作者は定朝弟子、院派・慶派の祖の覚助(?-1077) とみられている。最澄(766/767-822)作との伝承もある。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈以後、行方不明になっていた。施無畏与願印、左手掌上に薬壺を載せる。 螺髪、白毫、ヒノキ材、寄木造、漆箔。 脇侍は日光・月光菩薩になる。 ◈「十一面観音菩薩立像」は、祇園社観音堂の旧仏であり、平安時代、10世紀作という。洛陽三十三所観音霊場第8番札所。カヤ材、一木造。 ◈「夜叉神明王立像」は、江戸時代作という。かつて、祗園社薬師堂中の厨司に安置され、秘仏とされていた。洛陽十二社中の一とされ、厄除の利益がある。 ◈ほかに、室町時代作の「青面金剛立像」、祇園社から遷されたものとしては、江戸時代作の「日光・月光菩薩像」、江戸時代作の「十二神将像」などがある。 ◆文化財 ◈紙本墨書「観慶寺勧進帳」1巻は、江戸時代前期、1632年作になる。観慶寺の修繕に助力を呼びかける文書になる。「洛陽河東祇園社牛頭天王之本地堂観慶寺」と記されている。近代、1868年に大蓮寺に移された。縦32.7×横194.7㎝。 ◈「観慶寺朱塗欄干(感神院紋入)」1台は、安土・桃山時代-江戸時代作で、観慶寺(祇園社薬師堂)の欄干であり、飾り金具に祇園社紋「五葉の木瓜紋」が入る。縦94.5×横67×横36㎝。 ◆阿弥陀如来像伝承 本堂の本尊「阿弥陀如来像」は、平安時代の円仁(794-864) の作という。円仁は晩年に比叡山念仏堂に籠り、念仏三昧の修行をして彫ったという。仕上げの段階で夢の中に阿弥陀如来が顕れ、「比叡山から京都へ下りて、女人の厄難を救いたい」と夢告する。阿弥陀如来は、女人禁制の比叡山を下り、真如堂(真正極楽寺) に安置されたという。以来、多くの女性から女人守護・安産などの信仰を集めた。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)では真如堂は荒廃し、阿弥陀如来も行方不明になった。 安土・桃山時代、1603年に、深誉は伏見の荒れた堂内に、金色に輝く阿弥陀如来を見つける。御仏が放置されていることに心痛め、持ち帰り五条に仏堂(大蓮寺)を建て安置したという。 江戸時代、元禄年間(1688-1703)に再興された真如堂では、本尊の阿弥陀如来を探していた。やがて大蓮寺の像は、真如堂の本尊であることが分かる。大蓮寺は、幕府から像を返還するように命じられる。深誉が念仏を称え続けると、満願の21日目の朝、阿弥陀如来像が二体に分かれていた。このため、大蓮寺と真如堂で、それぞれ仏を安置することになったという。 また、深誉が念じ続けたところ、最後の夜に旅の僧が現れた。僧とともに念じ、翌朝、僧の姿はなく、阿弥陀如来が二体になっていたという。 江戸時代前期、後光明天皇(1633-1654) の典侍(ないしのすけ/ てんじ)・庭田秀子(?- 1685) が難産になり、大蓮寺に安産祈願の勅命が下った。無事に第1皇女の孝子内親王(一宮内親王、1650-1725) が産まれた。以後、内親王は大蓮寺を深く信仰し、後に髪を編んで南無阿弥陀の名号とし寺に納めたという。 ◆走り坊主さん 交通が発達していなかった時代に、寺を訪れることが出来ない妊婦のために安産のお札を届けようと、僧は頭陀袋を肩にかけてて京都中を走り回り宅配していた。 健脚であったため、足腰健常の守護にもなり、御守も授けられる。 ◆観慶寺 観慶寺(かんけい-じ)は、祇園・八坂神社の別当として境内にあった。祇園寺、感神院とも呼ばれていた。平安時代前期、869年に円如が第57代・陽成天皇の勅願所として創建する。当初は法相宗であり後に天台宗に改宗している。平安時代中期、935年に定額時になる。 近代、1868年の神仏分離令後に廃寺になり、観慶寺薬師堂の本尊・仏像・仏具などは大蓮寺(左京区)に遷されている。 ◆常念寺 常念寺は、室町時代後期、1565年に慶翁上人の創建による。かつて、上京区寺町荒神口下ルにあった。 江戸時代前期、1708年の大火で類焼失し現在地(現在の大蓮寺境内)に移る。近代、1944年に大蓮寺と合併した。 ◆法勝寺の礎石 境内に法勝寺の礎石が保存されてる。岡崎の檀家から寄付されたという。法勝寺は、平安時代-室町時代まで現在の岡崎公園、京都市動物園周辺、白河に建てられていた六勝寺の一つになる。 平安時代後期、1076年に第72代・白河天皇(1053-1129)が建立した。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により衰微し、その後廃絶した。 ◆墓 江戸時代後期の煎茶道小川流の流祖・小川可進の墓がある。旧常念寺の墓に葬られていた。 ◆大王松 大王松(だいおうしょう) (京都市保存樹)は、樹齢100年の松で、5月-6月頃に全葉が生え替わる。現代、1992年に、本堂改築の際に伐採される予定だったが、多くの反対により免れた。 ◆花暦 ◈蝋梅(1月中旬-2月中旬頃)は本堂の左にあり、素心蠟梅という種類で花弁は薄黄色い。現代、1993年に植えられている。 ◈本堂前に30種類ほど花蓮(6月下旬-7月下旬)の鉢がある。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、十二神将公開(1月1日-5日)、大涅槃図公開(2月初旬-彼岸)、春期彼岸法要(3月)、秋期彼岸法要(9月)、十夜法要・安産阿弥陀如来お腹仏開帳(11月第2土曜日)、別時念仏会(12月8日)、歳末回向(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『拝観の手引』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|