|

|

|

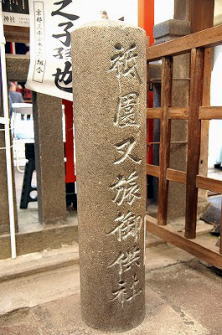

| 八坂神社御供社(又旅所) (京都市中京区) Yasakajinja-gokusha Shrine |

|

| 八坂神社御供社 | 八坂神社御供社 |

|

|

7月23日、オハケ神事、斎竹建(いみたけたて)、三条・御供社。  「オハケ」、3基の神輿を迎えるための祭場 「オハケ」、3基の神輿を迎えるための祭場 7月24日、還幸祭、中御座 |

堀川三条から西に入った三条通商店街の御供町(おんとも-ちょう)に、八坂神社の境外末社・八坂神社御供社(やさかじんじゃ-ごくうしゃ)はある。 当社は神泉苑の御霊会・祇園祭と関わり深い。祇園祭還幸祭では、神輿が当社に立ち寄る慣わしになっている。四条京極の御旅所に対し、御供社は「又旅所(またたび-しょ)」とも呼ばれている。 祭神は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、櫛稲田姫命(くしいなだひめ)、八柱御子神(やはしらのみこがみ)になる。 ◆歴史年表 平安時代、869年、都で疫病が流行し、神泉苑で御霊会が執り行われ、祇園祭の起源になる。社は神泉苑の東南端に祀られていた。祭日(6月14日)には、当社に斎場が設けられ、祇園社の神輿3基を安置し、神饌(しんせん)を御供した。 近代、1873年、村社になる。 1906年、八坂神社の境外末社になった。 ◆御供社 平安時代前期、869年に都で疫病が流行し、神泉苑で御霊会が執り行われ、祇園祭の起源になる。 社は、かつて、神泉苑の広大な敷地の東南端に祀られていた。御霊会では牛頭天王(ごずてんのう)を祀り悪疫退散を祈ったという。 祭日(6月14日)には、当社に斎場が設けられ、祇園社の神輿3基を安置し、神饌(しんせん)を御供した。 神饌とは神祇(じんぎ)に供える飲食物を意味し、この供物により御供社の社名になる。また、八坂神社の第2の御旅所なので「又旅所」と呼ばれたともいう。 ◆オハケ神事 神泉苑と関わりある神事がいまも行なわれている。 祇園祭還幸祭の前日、「オハケ神事(オハケ清祓式)」(7月23日)では、斎竹建(いみたけ-たて)が行われる。「オハケ立ての神事」ともいう。 八坂神社の3基の神輿を迎えるための祭場オハケが設けられる。社の南側、石鳥居の右に芝生(縦70cm、横2.2m)が敷かれる。四隅に斎竹を立て、芝生に御幣が3本立てられる。 オハケとは、神様の依代であり、神輿で訪れた神が休憩する場になる。芝生は、神泉苑の水辺を、御幣は3基の神輿を表すという。 ◆年間行事 オハケ神事(7月23日)、社奉饌祭(7月24日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』  |

|

|

| |

|