|

|

|||||

| * | |||||

| 上賀茂神社(賀茂別雷神社)・久我の森(本山の森) (京都市北区) Kamigamo-jinja Shrine |

|||||

| 上賀茂神社 | 上賀茂神社 | ||||

|

|

||||

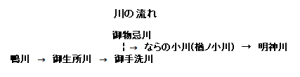

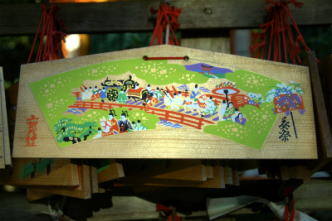

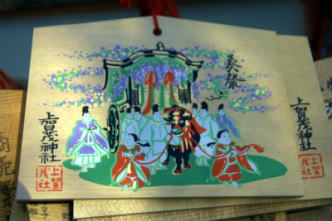

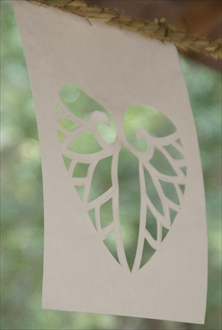

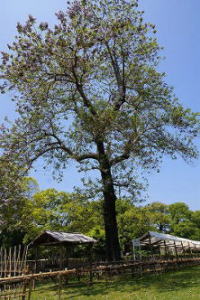

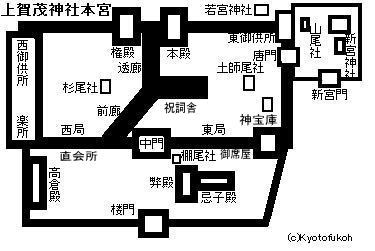

一ノ鳥居     上賀茂神社境内、 OpenStreetMap Japan         外幣殿(重文)          神馬舎、神馬の「神山号」    二ノ鳥居  境内図より     楽屋(がくのや) (重文)  細殿(重文)      細殿(重文)     細殿、立砂(たてすな)  細殿(ほそどの、重文)  細殿   橋殿(はしどの、舞殿)(重文)            土屋(つちのや、重文)     手水舎、「神山(こうやま) 湧水」     手水舎  樟(くすのき)橋(長寿橋)、御手洗川に架かる橋    末社・橋本社      楼門、玉橋、楼門は透廊を通し神山を遥拝することができる。   楼門     楼門、卯状   中門(ちゅうもん) (重文)   新年より節分までは中門に宝船(蓬莱船)が吊るされてる。  奥に本殿、同じ形の権殿(社殿造営の際に御霊代を一時奉安する仮殿) が並立する。  境内図より   狛犬(左)  獅子(右)  中門の西、西局(にしのつぼね)(重文)、直会殿(なおらいでん)、左奥に楽所(がくしょ)  中門の東、御籍屋(みふだのや) (東局) (重文)  高倉殿  弊殿(祈祷殿) (重文)  棚尾社(重文) 、中門に右脇にある。  絵馬、葵祭  絵馬、葵祭  新宮門(重文)  唐門  東御供所  摂社・新宮神社の拝殿  摂社・新宮神社の本殿(重文)  摂社・新宮神社  末社・山尾社(やまおのやしろ)  伊勢神宮遥拝所  末社・川尾社(重文)  片岡橋(重文)  第一摂社・片山御子神社(かたおかみこじんじゃ)の拝殿。  片山御子神社本殿  片山御子神社  玉橋(たまばし、重文)  摂社・須波神社(すわのやしろ、重文)  岩上(がんじょう)  禰宜橋(ねぎばし)  祝橋(ほうりばし)    末社・岩本社(いわもとのやしろ)(重文)  摂社・賀茂山口神社の拝殿。  摂社・賀茂山口神社の本殿(重文)  賀茂山口神社   渉渓園  渉渓園  渉渓園  渉渓園  渉渓園  渉渓園、願い石(陰陽石)     渉渓園  渉渓園  渉渓園のスダジイ  神宮寺礎石  神宮寺の基壇跡  夜具橋、ならの小川に架かる。  李朝式庭園    摂社・奈良神社の本殿(重文)   奈良神社、獅子口の双葉葵の紋   北神饌所(庁屋、ちょうのや)  神事橋(奈良橋)、ならの小川に架かる。  藤原家隆歌碑、「風そよぐ ならの小川の 夕ぐれは みそぎぞ夏の しるしなりける」  「ほととぎす 声待つほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」紫式部歌碑  校倉(あぜくら、重文)、三手(みて)文庫が保管されている。  末社・山ノ森社  末社・梶田社  勅使館  酒殿橋     檜皮葺の葺き方、下より部材として地垂木(化粧垂木)、茅負、裏甲、裏板、野垂木、呼び出し野地板、葺く部分は下先端より軒付皮、軒胴縁、上目皮、平葺皮(葺き足1.2cm、葺き厚9cm)など。  丸山(中央の小山)  【参照】神山(こうやま)、上賀茂神社の北西2㎞ほどのところにある。上賀茂神社からは見えない。  鎮守の森、片岡山、賀茂山、二葉山、日蔭山ともいわれた。片山御子神社のご神体であったという。  フタバアオイ、境内に植えられている。  フタバアオイの花、実生、株分けでも増える。

御手洗川(左)と御物忌川(右)は合流し、ならの小川(手前)となる。  御物忌川  土屋、桧皮葺入母屋造、祭典奉仕の祓い所、ならの小川。   ならの小川。社では、ゲンジボタルの放生が行なわれている。そのため、例年6月初旬から、ならの小川でゲンジホタルが舞う様子を目にすることができる。   ならの小川

御所桜  斎王桜          樹齢250年のイチイガシ  馬場脇に生える「見返りの桐」   葵の森

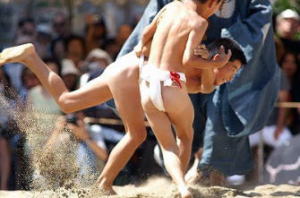

武射神事(1月16日) 、裏に「鬼」と書かれた的を射て年中の邪気を祓う。続いて大的式、百手式の奉納。  紀元祭蹴鞠奉納(2月11日)  6月30日、ならの小川で行われる夏越大祓(なごしのおおはらえ) ・人形(ひとがた) 流しによって半年の罪・穢を遷す。  夏越大祓、茅輪(ちのわ) のくぐり、穢れを祓い無病息災を祈る。  烏相撲  烏相撲

境内に展示されているすぐき漬けの風景  【参照】江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」(京都市歴史館蔵)の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  【参照】六条御息所の牛車、江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  【参照】光源氏、江戸時代の紙本金地著彩「源氏物語車争図屏風」の複製(京都市平安京創生館)、案内パネルより  「やきもち」(葵餅)で有名な神馬(じんば)堂の旧店  神馬堂新店  やきもち |

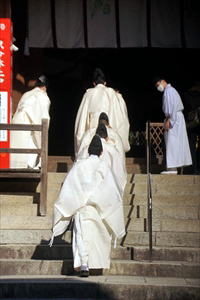

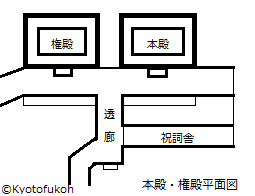

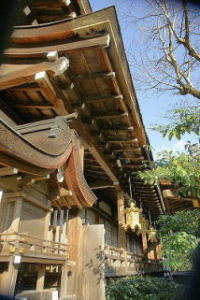

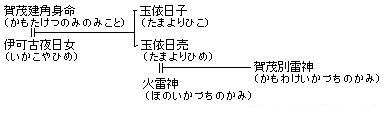

上賀茂神社(かみがも-じんじゃ)は、上賀茂社ともいわれ、京都市内の北部にある。正式には賀茂別雷神社(かも-の-わけいかづち-じんじゃ) という。 皇城鎮護の神として崇拝された。下鴨神社と総称し「賀茂社」という。当社は「上社(かみのやしろ/じょうしや)」、下鴨神社は「下社(しものやしろ/げしゃ)」とも呼ばれた。境内は69万㎡と広大な境内を有している。 祭神は、賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ)になる。旧官幣大社。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「賀茂別雷神社」に比定されている。平安時代、1081年に確定した二十二社の制の上七社の一つ。 神仏霊場会第102番、京都第22番。「四神相応の京 京都五社めぐり」の北、玄武にあたる。京都洛北・森と水の会の一つ。 水、農林業、醸造、養蚕、機械、方除、厄除、雷除け、子宝祈願、縁結び、旅行安全、航海安全などの信仰がある。電気の神として電気業者の信仰を集める。片岡神社には縁結びの信仰がある。川尾社は癒しの神として知られる。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城) の一つとして、世界文化遺産に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 弥生時代、初代・神武天皇の時(前660-前582)、賀茂建角身命が賀茂山の麓、御阿礼(みあれ)所に降臨したという。古代山背国に移り住んだ鴨(賀茂) 族の氏神を祀る。賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと) を祖神とする賀茂県主(あがたぬし)族は、大和国葛城賀茂より山城国に入り、山代川(木津川) 、岡田の賀茂(相楽郡) 、桂川と鴨川の合流点と北上し、久我国(上賀茂地区) に到達し、この地を開拓したという。上賀茂神社は、上賀茂社、上社(かみのやしろ) とも呼ばれ、下鴨神社と総称して賀茂社ともいわれた。(社伝、『山城国風土記』逸文) 飛鳥時代、677年/678年、天皇は山背国に命じ初めて社殿を造営したという。(社伝、『二十二式註式』) 698年、旧3月、賀茂社の文献の初出とされる。賀茂祭の会衆騎射が禁じられた。(『続日本紀』『類聚国史』)。国家の安全を揺るがしかねないとして、その後も、会衆、騎射が禁じられている。 702年、旧4月、賀茂祭での騎射が禁じられた。(『続日本紀』) 奈良時代、朝廷は神領を寄進する。 711年、旧4月、賀茂祭について山城国司による臨検を詔した。 726年、賀茂社、賀茂神の奉幣について記されている。旧3月条、賀茂祭で「家人会集すること一切禁断す」とある。(『本朝月令』中『類聚国史』) 729年頃、文献中の賀茂社とは当社を意味するという。 736年、旧4月、賀茂祭の人馬会集の禁断について闘乱なければ、「今より以後は意に任せて祭るを聴(ゆる)す」となる。(『類聚三代格』) 737年、旧4月、歌人・大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)が、平城京を発して賀茂祭を見物している。その後、相坂山、近江を経て帰京した。(『万葉集』一〇一七) 750年頃、下社(下鴨神社)が成立したとみられる。 781年、旧4月、「賀茂神二社の祢宜や祝(ほふり)らをして始めて笏を把らしている」の表記がある。賀茂神二社の初見になる。(『続日本後紀』) 784年、旧6月、第50代・桓武天皇は長岡京遷都決定に伴い、賀茂大神社に紀船守(きのふなもり)を遣わし、幣を奉わり遷都を告げた。旧11月、紀船守を再び遣わし上、下二社に従二位の神位が与えられた。(『続日本紀』) 785年、上社、下社に社領地として愛宕郡封戸10戸を与えられ、賀茂六郷はその中心になった。(『三代実録』) 793年、第50代・桓武天皇は壱志濃士を遣わし、遷都の奉告を行った。 平安時代、794年、平安遷都後、王城鎮護の神になる。二位勲一等に叙される。桓武天皇が初めて行幸する。 807年、伊勢神宮に次ぐ神位を与えられ、正一位に叙される。(『日本紀略』) 810年、賀茂の斎院が置かれた。第52代・嵯峨天皇の皇女・有智子(うちこ) 内親王が初代斎王として仕える。 819年、賀茂祭が中祀になる。 820年、第52代・嵯峨天皇の勅により、神宮寺が建立された。 844年、旧11月、鴨上下大神宮の禰宜・賀茂県主・広友らが北山での王臣家、百姓らの鹿彘(ろくてい、鹿、猪子)解体により、鴨川の水に汚穢の祟りがあると卜にでる。禁制を出しても守らないと申し出た。(『続日本後紀』) 856年、片山神(片山御子神社)が官社に列する。(『三代実録』) 859年、出雲井於神社、片山神が従五位上になる。 884年、旧7月、賀茂の神山での狩猟は禁じられていた。その後も猪、鹿の偸射(とうしゃ、盗み取る)があるとして厳禁になった。(『類聚三代格』) 889年以降、臨時祭(旧11月)が始まった。(『帝王編年記』) 昌泰-延喜年間(898-923) 、朝廷より格別の崇敬を受けた十六社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 899年、臨時祭使が派遣される。(『日本紀略』) 958年、都で疫病による死者があり、当社を含む平安京内外の社寺で仁王般若経の輪読が行われた。(『類聚符宣抄』) 968年、式年造営が行われる。 971年、摂政・藤原伊尹により神宝神馬を献ずる「御賀茂詣」が始まる。(『日本紀略』)。以来、摂政関白の賀茂詣が恒例になる。 972年、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「賀茂別雷神社」の記述がある。 994年、式年造営が行われる。 1017年、第68代・後一条天皇は行幸し、神領として愛宕郡(賀茂郷、小野郷、錦部[にしきごり]郷、大野郷、中世の賀茂六郷)を寄進する。片山社が正ニ位を与えられる。 1036年より、後一条天皇の勅により、21年の式年遷宮が始まったという。ただ、行われない年も度々あった。 1037年、式年造営が行われる。 1039年以降、室町時代中期まで「二十二社奉幣の制」中「上七社」に列せられた。 1055年、旧5月、朝廷から賀茂社、貴布禰に奉幣使が派遣された。(『扶桑略記』) 1060年、式年造営が行われる。 1076年、旧4月中申口(御阿礼日)が賀茂行幸の式日と定められる。 1081年、確定した二十二社の制の上七社の一つになる。 1103年、式年造営が行われる。 1106年、当社焼失に際して、神体が摂社・貴船社本殿に一時遷されたという。式年造営が行われる。 1110年、摂政・藤原忠実が備後、阿波の五烟の封戸を寄進した。(「摂政藤原忠実寄進状案」) 1112年、式年造営が行われる。 1120年、第74代・鳥羽天皇行幸の際に若宮神社に官幣が捧げられた。 1140年、式年造営が行われる。 1143年、式年造営が行われる。神宮寺が供養となる。 1172年、式年造営が行われる。 1179年、式年造営が行われた。 1182年、神主重保(しげやす) が歌人を招いて和歌を詠い、賀茂曲水の宴の始まりという。 1184年、源頼朝に対して、賀茂社領41所への狼藉を禁ずる院庁下文が出される。(「源頼朝下文案」) 1191年、賀茂祭の車、供人の装束が華美として禁じられる。(「後鳥羽天皇宣旨」三代制符) 中世(鎌倉時代-室町時代)、社領地の大半が他領地になった。 鎌倉時代、1199年、式年造営が行われる。 1212年、最後の賀茂斎院に、後鳥羽皇女・礼子(いやこ)内親王が仕える。 1217年、式年造営が行われる。 1262年、式年造営が行われた。 1305年、式年造営が行われる。 1311年、式年造営が行われた。 南北朝時代、1346年、式年造営が行われる。 1370年、式年造営が行われた。 1373年、神宮寺、一切経蔵、鐘楼などを焼失する。 1384年、式年造営が行われる。 室町時代、1425年、式年造営が行われる。 1435年、式年造営が行われた。 応仁・文明の乱(1467-1477)により、以後、賀茂祭は中止になる。 1476年、旧8月、社司方と氏人方が抗争を繰り返し、双方に死者が出て社司方の放火により社殿・文書など焼失した。 1502年、賀茂祭が中絶する。 1556年、式年造営が行われた。 安土・桃山時代、1589年頃、豊臣秀吉の検地後、50あまりの荘園を没収し、朱印状1572石が与えられる。 江戸時代、1628年、式年造営が行われた。現在の社殿の多くが建てられる。(寛永造営) 1694年より、賀茂祭が再開された。 1708年、内裏炎上の際に、上賀茂神社が行在所になり、三種の神器が弊殿に遷された。天皇、東宮、中宮、女院らが避難する。 1713年、式年造営が行われる。 1814年、臨時祭が復した。(「公卿補任」) 1850年、旧4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、賀茂社など七社七寺に命じた。 1854年、旧3月、孝明天皇の行幸に従い、将軍・徳川家茂、慶喜は上賀茂神社、下鴨神社に攘夷祈願する。 1861年、和宮が降嫁を前に賀茂両社を参詣した。 1863年、式年造営が行われる。現在の本殿、権殿が造替される。(文久造営)。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、神宮寺は廃された。第122代・明治天皇は王政復興の行幸を行う。 1870年、太政官通達により臨時祭は廃絶した。 1871年、官国幣社の制により、官幣大社に指定されている。 1877年、明治天皇の関西行幸が行われた。2月3日、上賀茂神社・下鴨神社に行幸した。 1885年、7月8日、水害により蟻ヶ池が溢れ、境内芝生が浸水した。神官は指揮し上賀茂村内に排水し、村内の家は浸水した。 1934年、室戸台風で国宝建築物に被害が出る。 現代、1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城) の一つとして、世界文化遺産に登録された。 2020年5月-2021年3月、神社宮前広場・駐車場周辺の整備工事が行われる。 ◆賀茂 能久 平安時代後期-鎌倉時代前期の神職・賀茂 能久(かもの-よしひさ、1171-1223)。男性。父・賀茂資保。上賀茂神社の権禰宜から、1214年、神主職になる。1218年、明恵に帰依し、石水院を賀茂山に建立し、後に栂尾に移した。後鳥羽上皇(第82代)の近臣になり、1221年、上皇が鎌倉幕府を討とうとした承久(じょうきゅう)の乱で幕府軍と戦い、六波羅に捕らえられ太宰府に流罪になる。53歳。 ◆式子 内親王 鎌倉時代前期の皇女・式子 内親王(しょくし/しきし-ないしんのう、? -1201) 。女性。父・第77代・後白河天皇、母・成子(高倉三位)(藤原季成の娘)の第3皇女。1159年、賀茂斎院の卜定を受け11年間仕えた。1169年、病気を理由に退下、三条高倉殿に移る。藤原定家が何度か訪れたという。1185年、准三宮宣下を受ける。1192年、法皇没後、戒師・法然により出家した。藤原俊成に和歌を学び、俊成の『古来風体抄』(1197)は内親王の求めに応じて執筆された。家集に『式子内親王集』。 代表作の「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」(『小倉百人一首』)の相手とは、法然ともいう。法然は八条殿で女人往生を説いた。内親王が病により余命わずかになり、法然に逢ってほしいと乞う。法然は長い手紙を返してそれを制した。二人の逢瀬の場所は、下鴨神社境内だったといわれている。 ◆今井 以閑 江戸時代前期-中期の国学者・今井 以閑(いまい-じかん、1657-1723) 。男性。京都の富豪・今井家の3男。隠居後に、木瀬三之、下河辺長流、契沖に教えを請う。『万葉集』を考証し、注釈書『万葉緯』(20巻)をまとめる。契沖の手沢本、写本などを上賀茂神社の三手文庫に奉納した。66歳。 墓は黒谷(左京区)にある。 ◆賀茂 季鷹 江戸時代中期-後期の国学者・歌人・賀茂 季鷹(かも-の-すえたか、1752-1842) 。男性。賀茂長命。有栖川宮織仁親王に仕え歌を学ぶ。江戸に出て、その後京都に戻る。1788年、上賀茂神社の祠官になり、貴船社にも奉仕した。御幸町二條北に住み、門流も栄えた。91歳。 墓は小谷墓地(北区西賀茂)にある。 ◆建築 現在のような社殿になったのは平安時代中期という。社殿位置は、室町時代以降は変化していないという。中世(鎌倉時代-室町時代)以降、戦乱で荒廃する。現在の建物の多くは、江戸時代前期、1628年の「寛永造営」、江戸時代後期、1863年の「文久造営」の式年遷宮により造替された。現在、国宝2棟、重要文化財34棟がある。 主な社殿として、一ノ鳥居を入り参道を進むと、右手に外幣殿(重文)がある。二ノ鳥居を入り、右手に楽屋(重文)、正面に細殿(拝殿)(重文)、土屋(到着殿)(重文)、御手洗川上に舞殿が建つ。 本宮の敷地は西にやや傾く。本宮東の御物忌(おものい、おものいみ)川、西に御手洗(みたらし、みたらい)川が流れる三角州にある。南の「楼門」(重文)は左右に回廊を繋ぐ。門内に入ると、東(右手)に「弊殿(へいでん)」(重文)、その奥、さらに東に隣接して「忌子殿(いこでん)」(重文)があり、2つの建物は「取合(とりあい)」(重文)という廊下で繋がれている。左手(西)には「高倉殿」(重文)が建つ。 石段を上がった「中門(ちゅうもん)」(重文)右手に、「棚尾社」(重文)が祀られている。中門東の棟は「東局(ひがしのつぼね、御籍屋[みふだのや])」(重文)、さらに東端に「神宝庫(しんぽうこ)」(重文)がある。 中門内に入ると「口」の字形の「廻廊」が建物間を繋ぐ。前庭には白砂が敷かれている。前庭を二分する形で中央北に「前廊」(重文)、「祝詞舎(のりとしゃ)」(重文)、さらに「透廊(すいろう)」(重文)が繋がる。その先の東(右)に「本殿」(国宝)、西(左)に同様の「権殿(ごんでん)」(国宝)が並立して建てられている。 本殿内部には、祭神が祀られ、神器(神服、食器、洗面具など)が奉安されている。両殿の背後、北北西2㎞にご神体の神山(こうやま)が位置している。 本殿、権殿廻廊の左右は、西は「西局(直会所[なおらいじょ])」(重文)、「西御供所(にしごくしょ、西御料屋[ごりょうや])」(重文)、「楽所(がくしょ/がくそ)」(重文)に繋がる。東端角は「東御供所」(重文)が繋がる。 本殿東奥、廻廊の北に「若宮神社」が祀られている。 中門より西の前庭の白砂に「杉尾社」(重文)、東には「祝詞舎(のりとしゃ、祝詞屋)」(重文)、「土師尾社」(重文)、さらに「祠一社」が祀られている。廻廊東端に「唐門」(重文)が開く。その東、廻廊内の中庭に「山尾社」、「新宮神社」(重文)が祀られている。 ◈「外幣殿」(重文)は、「御所屋」、「馬場殿」ともいう。江戸時代前期、1628年に造替された。近代、1880年に改修されている。行幸時の天皇の到着殿になる。入母屋造、檜皮葺。 ◈「神馬舎」は、現代、1984年に建立された。 ◈「楽屋(がくのや/がくや) 」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造営され、近代、1880年に改修された。神仏習合時代に供僧方が用いていた。一切経楽屋ともいう。平屋、切妻造、檜皮葺。 ◈「細殿(ほそどの)」(重文)は、「拝殿」ともいう。 江戸時代前期、1628年に造営された。かつては天皇、上皇、斎王のみが昇殿を許されていた。葵祭では斎王代の到着殿として使われている。手前の長形の苔地は「坪の内」という。土解祭(とげさい、4月3日)では、ここで稲こき(脱穀)が行われる。 折上小組格天井、廻り縁、高欄付、板敷き。平入の平屋、入母屋造、檜皮葺。 ◈「土屋(つちのや)」(重文)は、「到着殿(とうちゃくでん)」ともいう。礎石に柱が立てられ、白砂が一面に敷かれている。神官の祓所(はらえど)として使われていた。現在も祭事では、神職がここで穢れを祓い、川を渡って神域に入る。平入、入母屋造、檜皮葺。 ◈「橋殿(はしどの)」(重文)は、「舞殿(まいどの)」ともいう。江戸時代前期、1628年に造営された。近代、1880年に修理される。建物は御手洗川の上を跨いで建てられている。葵祭の際に橋殿は、勅使の拝殿になり、紅紙(くれないし)の御祭文(ごさいもん)を奏上する。東遊びも奉納される。「日本百名橋」の一つに選出されている。入母屋造、妻入、檜皮葺。 ◈「楼門」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造営された。二層部分に上がることはできない。二層の楼門建築、入母屋造、檜皮葺。 ◈「弊殿(祈祷殿) 」(重文) は、江戸時代前期、1626年に造替された。1708年、内裏炎上の際に、上賀茂神社は行在所になり、三種の神器が弊殿に遷された。入母屋造、檜皮葺。 ◈「弊殿忌子殿(いごでん)取合廊(とりあいろう)」(重文)がある。江戸時代、1628年に造営された。 ◈「忌子殿(いごでん)」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造替された。弊殿との間は廻廊の「取合(とりあい)」により繋がっている。現在は祈祷殿として使われている。忌子(いご)は斎祝子(いむこ)ともいい、賀茂氏より選ばれた子女であり、巫女を意味し賀茂斎院に奉仕していた。 ◈「高倉殿」(重文)は、江戸時代、1628年に造営された。かつては祭事用の保管庫として使われていた。いまは神職、参拝者が直会(御神酒) を戴く場所として、また神器、神宝、古文書などを保管する。 ◈「御籍屋(みふだのや) 」(重文)は、中門の東にある。「東局」ともいう。入母屋造、檜皮葺。 ◈「中門(ちゅうもん) 」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造営された。両側に西局、東局を繋ぐ。初詣期間中は祝詞屋の前まで入ることができる。切妻屋根、四脚門、檜皮葺。 ◈「本殿」(国宝)は、江戸時代前期、1863年に造替された。猪目懸魚。切妻造の正面軒が長い流造は、流造様式の起源とされている。この流造は、本殿の規模が小さく、土台立の柱になっており、神の降臨を迎える際に移設し建てられた様式が残されている。 正面中央間に板扉、ほかは板扉、四周に高欄付の縁、身舎に繁垂木、向拝に疎垂木。 正面両脇間板壁に狩野派による獅子(右)・狛犬(左)の絵がある。獅子は緑色のたてがみ、尾を持ち、狛犬は角があり、たてがみと尾は青く彩色されている。さらに、階上に金銀一対の狛犬がある。伝承があり、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の頃、市中で悪事を働いた獅子と狛犬を封じ込めたともいう。 3間2間、正面に3間の向拝付、三間社流造、素木造、檜皮葺。 ◈「本殿権殿取合廊(とりあいろう)」(重文)、「本殿東渡廊取合廊(とりあいろう)」(重文)は、江戸時代後期、1863年に造替された。「本殿西渡廊」(重文)は、1628年に造営された。 ◈本殿西の「権殿(ごんでん)」(国宝)は仮殿であり、「渡殿(わたどの)」ともいう。本殿と同じく、江戸時代後期、1863年に造替された。本殿の非常時には権殿で神儀を行う。建物は本殿と同じ大きさ、形状になっている。獅子と狛犬の絵、塑像も同様に置かれている。 なお、下鴨神社の本殿とほぼ同規模・構造であり、三間社流造の典型とされている。ただ、下鴨神社は高欄、階段は主漆塗になっており、正面両脇間は白木板壁、前に獅子狛犬を置く。 ◈「西御供所」(重文)、「東御供所」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造営された。ともに、神饌の調理、盛り付けが行われていた。切妻屋根、檜皮葺。 ◈「唐門」(重文)は、江戸時代前期、1628年に造営された。切妻屋根、檜皮葺。 この背後に神体の神山が控える。 ◈「新宮門」(重文)は、本殿の東端に位置している。板塀は透塀(西は重文)。神地内正面に、新宮神社、左に山尾社が祀られている。四脚門、切妻屋根、檜皮葺。 ◈「北神饌所(きたしんせんしょ)」(重文)は、中古の頃、政所として兼用していたため「庁屋(ちょうのや)」ともいう。江戸時代前期、1628年に造替された。かつての神饌調進所であり、神への供え物を調理した御殿だった。競馬会神事では乗尻(のりじり)の勧盃の儀、御戸代能(みとしろのう)では能の奉納される。入母屋造、檜皮葺。 ◈摂社「新宮神社」の「拝殿」・「本殿」(重文) は、当初は鎌倉時代中期、1267年に建立されたという。江戸時代前期、1628年に造営される。 ◈「棚尾社」(重文) は、中門の右脇にある。江戸時代前期、1628年に造営された。 ◈摂社「奈良神社」の「本殿」・「拝殿」(重文) がある。拝殿は、隣接する神饌所に取り込まれている。 ◈ほかに、摂社・若宮神社本殿(重文)、摂社・新宮神社本殿・拝殿(重文)、摂社・片岡神社本殿・拝殿(重文)などがある。 ◆鳥居 鳥居は京形明神鳥居になる。 ◈「一ノ鳥居」は、近代、1918年に建立された。南面している。明神鳥居、杉材、丹塗り、高さ7m。 表参道は幅6m、長さ160mある。葵祭では斎王代らが腰輿を降りて、ここより徒歩で参進する。 ◈「二ノ鳥居」は、現代、1951年に建立された。南西方向に向く。明神鳥居、杉材、丹塗り、高さ6.7m。 ◆橋 ◈「片岡橋」(重文) は、江戸時代前期、1628年に架橋された。御物忌川に架かる木造廊橋になる。唐破風屋根、檜皮葺。 ◈「玉橋(たまばし) 」(重文) は、江戸時代、1628年に架橋された。近代、1937年の造営ともいう。神事には神職のみが渡り、楼門に向かう。高欄、擬宝珠付、木造反橋。 ◈「樟(くすのき)橋(長寿橋)」は、御手洗川に架かる。くすのきの化石という石橋であり、渡ると長寿になるという。 ◈「禰宜橋(ねぎばし)」は、御手洗橋に架かる橋であり、橋殿の左手にある。現代、2003年に架けられた。神事の際に神職が通る。 ◈「祝橋(ほうりばし)」は、御手洗橋に架かる。橋殿の右手にある。ヒノキ材。 ◈「夜具橋」は、ならの小川に架かる。江戸時代、社務所は庁屋付近と北神饌所、西局の直会所に分かれていた。夜を徹した社務の際に、夜具を運び橋を渡ったことから名付けられたという。この橋より上流を御手洗川、下流よりならの小川と呼ぶともいう。 ◈「神事橋(奈良橋)」は、ならの小川に架かる。安土・桃山時代、1590年に架け替えられ石橋になった。御影石製の反り橋になる。 ◈「酒殿橋」の橋板の裏に、江戸時代の儒学者・伊藤仁斎(1627-1705)の撰文、子の儒学者・東涯(1670-1736)の銘文が刻まれている。葵祭りでは、乗尻が騎乗し渡る。 ◆庭園 「渉渓園(しょうけいえん)」は、約500坪(1653㎡)の広さがある。かつてこの地には、神仏習合期に神宮寺の池があったという。現代、1960年に現代の作庭家・中根金作(1917-1995) により、平安時代後期の庭園が作庭された。この年の浩宮徳仁親王生誕の奉祝事業「曲水の宴」復活整備に伴う。1993年-1994年に再び整備されている。 水は、御手洗川の参流である沢田川から引かれている。曲水の宴では、管弦の弾吹奏のもと詩歌の吟詠が催され、平安朝の神遊びが再現される。曲流の周辺に、桜、楓、ツツジ、馬酔木などが植えられている。周辺でフタバアオイを自生させる試みも行われている。 渉渓園の西、川の畔に朝鮮李朝時代の庭園を模した庭があるという。 ◆式年遷宮 平安時代後期、1036年より、第68代・後一条天皇の勅により、21年毎の式年遷宮が始まったという。ただ、行われない年も度々あった。社殿が損壊した際にも造替されてきた。 式年遷宮を繰り返し、社殿が建て替えられてきたのは、建物の清浄さを保ち、建築技術の継承のためともいわれている。現在では、建物の多くが国宝、重文指定されているため全面的な造替はできない。このため、現在は式年遷宮の際に、本殿の屋根のみを葺き替えている。 葺き替えに必要な桧皮は、樹齢100年以上のヒノキ大木の皮を使う。8年ほどかけて資材を集めるという。40㎝-50㎝の厚さに葺き、200万枚の材が必要になる。式年遷宮の際に、祭神は権殿に一時遷される。 ◆賀茂氏伝承 伝承によれば、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)は、日向(ひむか)国(宮崎)曽の峰(そのたけ)に降臨した。神倭石余比古(かむやまといわれひこ、初代・神武天皇)の軍を先導して、大倭国葛木(やまと-かつらぎ)山、さらに、淀川を遡り、山代(やましろ、山城)国岡田(木津川市)、久我(こが)国北山基(きたのやまもと、北区久我神社付近)に到った。そこで、出雲系の丹波国神野(かみの)の伊可古夜比日女(いかこやひめ)を娶り、玉依日子(たまよりひこ) 、玉売日売(たまよりひめ)を産んだ。大和系と出雲系の混融になった。 玉依日売が、瀬見の小川(鴨川)の辺で川遊びをしていると、川上より丹塗矢(にぬりや、火雷神[ほのいかづちのかみ] )が流れてきた。それを持ち帰り、床の辺に挿していると感じ、懐妊した。やがて、賀茂別雷神(かもわけいかづちのみこと、天神御子[あまつかのみこ] )を産む。 この御子が育った頃、外祖父・賀茂建角身命は、神々を集めて七日七夜の饗宴を催した。御子にその父と思う者に酒を飲ませよと問うと、御子は天に盃を捧げ、天に上がって昇天した。このため、子は賀茂別雷神と名付けられる。 賀茂別雷神の父神(丹塗矢)とは、乙訓(おとくに)の火雷神(ほのいかづちのかみ)であり、また、大山咋神(おおやまくいのかみ)ともいう。賀茂建角身命、玉依日売、伊可古夜比日女は、三井神社に祀られた。(『山城国風土記』逸文) 賀茂別雷命は上賀茂神社の祭神になる。雷神とは水をもたらす五穀豊穣の神であり崇敬された。 豪族の賀茂氏(鴨氏)は、かつて大和葛城にあり、大和政権(大和朝廷)の京都への伸張に伴い古代の京都の北部へ進出する。愛宕郡賀茂郷を本拠地として、上賀茂神社、下鴨神社の神事に奉仕した。一族には賀茂県主(かもあがたぬし)氏、鴨禰宜(かもねぎ)氏があり、前者は後世、宮廷の陰陽家を世襲していた。 賀茂神・賀茂氏の大和よりの北上遍歴については、立証する史料はない。神話世界でのことであり、発生史的には異なる神、氏族ともいう。賀茂県主は、鴨川、高野川流域を支配した葛野県主が神官化したともいう。「カモ」の語源、地名由来については、「神(かみ)」の転訛、「川の上(かみ)」の転訛、「神山の尾、神尾(かみお)」よりの転訛など諸説ある。 ◆神山 「神山(こうやま)」は、上賀茂神社の北、さらに2㎞ほどのところにある円錐形の小山(標高301m)をいう。 初代・神武天皇の頃(前711?-前585?) に、賀茂別雷大神が降臨した地とされている。山頂はカモのカミの磐座(いわくら)、磐境(いわさか)になる。巨岩が環状に並ぶ「垂跡(すいじゃく)石」があり、禁足地になっている。最大のものが「降臨石」と呼ばれている。岩は糜爛珪石(びらんけいせき)の露岩という。その神に仕えたのがカモ氏の未婚女性・阿礼乎止女とされ、賀茂斎院制の契機になったという。 山は神奈備山(神体山)であり、社殿が建てられる以前は、山そのものを崇敬していた。その後、上賀茂神社の社殿は、山を遥拝する位置に建てられた。 5月12日の夜、重要な神事の「御阿礼(みあれ)神事」が行われる。「御休間木(おやすまぎ)」に神山から神霊を迎え、本殿のご神体に神威を込める。現在は、神山ではなく、境内に近い丸山で行なわれている。丸山(153m/149m)の西麓には「御阿礼所、御生所、みあれ所」がある。 ◆立砂 細殿の前に2つの立砂(たてすな)がある。清めの砂であり、当社が方除けの神であることによる。 白川砂の先端には、松葉(右は二葉、左は三葉)が挿してある。斎砂を撒き清める風習はここから始まったという。平安遷都以前、まだ拝殿のない時には、ここに2本の御柱が立てられていた。その根元を固めるための盛土の名残りともいう。正月飾りの門松の起源ともいう。 ご神体の神山(こうやま)をかたどった、神の依り代になる神籬(ひもろぎ) ともいう。全国唯一という。 ◆片山御子神社 第一摂社「片山御子神社(かたおかみこ-じんじゃ/かたやまみこ-じんじゃ」は、「片岡社(かたおかのやしろ)」とも呼ばれている。拝殿(重文)は割拝殿になっている。本殿(重文)は拝殿の奥にある。 平安時代前期、856年の『文徳実録』にその名がある。式内社であり、平安時代の『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「片山御子神社」に比定されている。「片岡社」、「片岡森」、「鶴カ岡」ともよばれたという。24摂社中の第1位の社格を有する。平安時代後期、1017年に正二位を授けられた。(『小右記』) 祭神は、賀茂県主族の祭祀権を握る巫女としての玉衣日姫(賀茂別雷神の母神)になる。また事代主神(ことしろぬしのかみ)ともいう。低い片岡山の西麓にあり、山をご神体にしている。この地域の地主神になる。 本宮のすべての祭祀は、まずこの社に奏し、祭儀は玉衣日姫の名によって執り行われる。重要な社とされている。 「賀茂にまうでて侍りけるに、人のほととぎす鳴かなむと申しけるあけぼの片岡の梢をかしく見え侍りければ」「ほととぎす 声待つほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」(紫式部、『新古今和歌集』)がある。『紫式部日記』(1008年11月1日) 中に宮中で詠まれたとの記述がある。 社の後ろにはかつて、「よるべの水」をたたえた甕3個があったという。安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)に地下に埋められたという。 当社の御鈴は、良縁祈願の神鈴として2本の綱に30個が付けられている。 ◆摂社・末社 ◈末社「杉尾社(すぎおのやしろ」(重文)は、中門内の権殿の前庭に祀られている。祭神は杉尾神になる。林業の神であり、かつては三ノ鳥居南の「ならの小川」に面して祀られていた。 ◈末社「土師尾社(はじおのやしろ)」(重文)は、中門内の本殿前庭に祀られている。祭神は賀茂玉依比古命(かもたまよりひこのみこと)で、賀茂県主(かもあがたぬし)、西泥部(にしはにべ)の祖神になる。陶祖神であり、美術、工芸、陶器(土器) 、食器など物造りの神とされる。式内社、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「土師尾社」に比定されている。 ◈摂社「若宮神社」(重文) は、本殿の東、廻廊の北に祀られている。祭神は若宮神、災いから身を守る祓う神になる。平安時代後期、1120年に第74代・鳥羽天皇行幸の際に官幣が捧げられた。 ◈摂社「新宮神社」の祭神は、高龗神(たかおかみのかみ)を祀る。貴船神社より分祀した。水を司り、心身健全、若返りの神になる。 ◈「棚尾社」(重文) は、中門の右脇にある。江戸時代、1628年に造営された。祭神は櫛石窓神(くしいわまどのかみ)、豊石窓神(とよいわまどのかみ)になる。家屋に悪霊が入らないように守護する神、門を守る神になる。葵祭の御生神事の際に菖蒲の葉が投げ上げられる。 ◈末社「山尾社(やまおのやしろ)」の祭神は、大山津美神(おおやまつみのかみ) になる。包み覆い守る山の神、幸せを授け、交通安全の神になる。 ◈末社「川尾社(重文)の祭神は、罔象女神(みずはのめのかみ)になる。御物忌川を守る神、水の神になる。 ◈摂社「須波神社(すわのやしろ) 」(重文)は、5柱一座を祀る。祭神の阿須波神(あすはのかみ)は、太古よりの神域の敷地を支配する神になる。建御名方神(たけみなかたのかみ)ともいう。波比祇神(はひきのかみ)は本宮前庭の守護神になる。生井神(いくいのかみ)、福井神(さくいのかみ)、綱長井神(つながいのかみ)は御物忌川、御手洗川の守護神になる。いずれも水神になる。 式内社、平安時代の『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「須波(すはの)神社」に比定されている。中古以来、諏訪神社とも呼ばれた。その後、中世に中絶し、現在地に遷して再興されたともいう。 ◈末社「岩本社(いわもとのやしろ、重文)」(重文)は、川沿いの岩上に祀られている。祭神は底筒男命(そこつつのおのみこと) 、中筒男命(なかつつのおのみこと) 、表筒男命(うわつつのおのみこと) になる。祓いの神、海上安全守護神、港の神、河瀬の守護神にの信仰がある。 俗信として平安時代の貴族・歌人の在原業平(825-880)を祀ったともいう。平安時代-鎌倉時代の吉水和尚(慈円、1155-1225)が「月をめで花をながめしいにしえのやさしき人はここにありはら」と詠んだ。この逸話は、『徒然草』中にも取り上げられている。 ◈末社「橋本社」の祭神に衣通姫神(そとおりひめのかみ) を祀る。また、平安時代の貴族・歌人の藤原実方(ふじわらの-さねかた、?-999) を祀るともいう。吉田兼好の『徒然草』67段に、橋本社と岩本社の逸話が登場する。また、浦明神を祀るともいう。(吉田兼満『神祇拾遺』)。和歌、芸能上達守護の神になる。江戸時代前期、1628年に造替された。 ◈摂社「賀茂山口神社」(重文)は、「沢田神社」ともいう。御歳(みとし) 神を祀る。また保食神(うけもちのかみ)ともいう。片岡山南麓にある。式内社、平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「賀茂山口神社(澤田社)」に比定されている。 田の神、山の神になる。本宮御田、神領地の田畑守護の神でもある。成長、育成を司る神、森を守護する神ともいう。御田植祭(6月10日)では、奉仕し、神事後に、前の沢田川に早苗が投じられる。 ◈摂社「奈良神社」(重文) の祭神は、奈良刀自神(ならとじのかみ) になる。神饌を司る神・宇莫迦之御魂神(うかのみたまのかみ)ともいう。楢の小川の左岸にある。北神饌所での神饌の盛り付けの際に、楢の葉を閉じて用いていたことから祀られた。散飯(さば)神、朝夕の御前、神供、飲食、料理を司り給う神になる。拝殿は、隣接する神饌所に取り込まれている。 ◈末社「山ノ森社」の祭神は、素箋鳴尊(すさのおのかみ)、稲田姫神(くしいなだひめのかみ)、田心姫神(たごりひめのかみ)になる。疫病祓い、病気平癒守護の神、農業神、邪気祓いの神になる。 式内社、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座大八座小十三座」の「鴨岡太神社」に比定されている。 ◈末社「梶田社」の祭神は、瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)であり、祓戸の神になる。かつては、お祓いの後に本社に参拝していた。 ◆神宮寺 平安時代、11世紀末には、境内には神宮寺があった。多宝塔、観音堂、御読経所、鐘楼などが東西に建ち並んでいた。平安時代前期、820年に、第52代・嵯峨天皇により聖神寺(紫竹)が建立される。上賀茂神社に関連した寺だった。南北朝時代、1373年に焼失している。江戸時代前期、1629年に一ノ鳥居の西に移されている。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により堂塔は破却、供僧は廃止になった。現在、渉渓園の東の森に基壇跡、3個の礎石が残されている。神宮寺礎石の最大のものは49cm×40cmある。 なお、境内東の岡本は、かつて上賀茂神社の社領地であり、賀茂六郷の一つである岡本郷だった。神仏習合期には、岡本堂という道場が置かれていた。 ◆校倉・三手文庫 「校倉(あぜくら)」(重文)には、「三手(みて)文庫」が保管されている。 江戸時代初期の国学者・今井以閑(いまい-じかん、1657-1723) の蔵書による。社家のうちのひとつを三手といい、その氏人により共有保管されている。 ◆狛犬・狛獅子 本殿の正面両脇間板壁に狩野派による獅子(右)・狛犬(左)の絵がある。獅子は緑色のたてがみ、尾を持ち、狛犬は角があり、たてがみと尾は青く彩色されている 伝承があり、室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)の頃、市中で悪事を働いた獅子と狛犬を封じ込めたともいう。 さらに、本殿階段上には向って右に金色の獅子、向って左に銀色の角が生えた狛犬が置かれている。狛獅子は陽、太陽、金、左、東を象徴する。左の狛犬は陰、月、銀、右、西を象徴する。このように彩色されたものは、日本に渡来した際の古式を残すものという。 ◆競馬・葵祭にまつわる木 賀茂競馬(かも くらべうま)は、神社の祭典競馬としては最古といわれている。平安時代後期、1093年に、武徳殿で行われていた競馬を上賀茂神社に移した。これが、日本の競馬発祥とされる。 埒内の馬場(200m)を社家の乗尻(のりじり)といわれる騎手二人が競った。参道の西にある芝地の馬場に、葵祭の競馬(5月5日)にまつわる目印となる樹木が植えられている。 競馬では馬は南から北へ向けて、時間差をつけて疾走する。競馬会に関して目印になる場所には樹木が植えられている。最南の「馬出しの桜」は、競馬の際の2頭の馬の出発点にある。「見返りの桐」は、競馬の乗尻が馬上で姿勢を整え、見返る地点に植えられている。「鞭打ちの桜」は、乗尻が馬に鞭を入れる地点にあたる。また、先立つ足汰式(5月1日)では、乗尻は馬場殿に向かい、鞭を3度差し出す。最北の「勝負の楓」は、勝敗の決着をつける地点にあり、その差を測る。 ◆賀茂斎王 賀茂斎王は(かも-さいおう/いつきのみこ)は、正しくは賀茂大神斎王(かもおおかみ-の-いつきのみこ)という。賀茂神社(上賀茂社・下鴨社)の祭神に奉仕した未婚の皇女・王女を意味した。賀茂斎院(かも-さいいん/いつきのいん)、山城国愛宕(おたぎ)郡紫野(北区)に居所があったため紫野院(むらさき-の-いん)とも呼ばれた。 平安時代前期、810年に兄・平城上皇と争った第52代・嵯峨天皇(786-842)が、この薬子の変(809)の鎮圧のために、有智子(うちこ)内親王(807-847)を斎王にしたことに始まる。国家神である伊勢神宮の斎王制・斎宮(さいくう)に倣った。平安京が不動の都と定められ、京都盆地で賀茂神社は最高神になり、神格が上がったために創始された。 斎王は、天皇即位後に未婚の内親王か女王から卜定(ぼくじょう)で選ばれた。卜(うらな)いにより宮城内に初斎院(しょさいいん)を定め、禊祓(みそぎ-はらえ)後に、3年間の潔斎生活に入った。その後、吉日を選び河水での禊祓後に紫野の斎院に入り、以後は賀茂祭に奉仕した。 伊勢斎王は天皇一代一人とされた。賀茂斎王は、一人の斎王が何代かの天皇の斎王として奉仕する者もあった。退下は天皇の譲位、崩御により実現した。賀茂斎王は、鎌倉時代の第82代・後鳥羽天皇(1180-1239)の皇女・礼子(れいし)内親王(1200-1273)まで続き廃絶した。 ◆源氏物語 ◈紫式部の『源氏物語』第9帖「葵」巻には、賀茂祭(葵祭) の御禊の日、一条大路での葵の上と六条御息所(みやすどころ) の牛車の位置争いの場面が描かれている。 懐妊した葵の上(光源氏の正妻) と愛人・六条御息所の確執が起こる。葵祭見物で、勅令により光源氏は御禊行粧に参列した。光源氏を見ようと車の止める位置を巡って従者が争い、御息所の車は退けられる。見物人の中で恥をかかされた御息所は、生霊になって葵の上に取り憑く。葵の上は病に伏し、息子・夕霧を産み息絶える。 ◈第41帖「幻」巻では、紫の上を失った光源氏は悲しみ、賀茂祭当日に召人の語らいに寂しさを紛らわす。 ◈第54帖中「帚木」巻から「若菜」巻に登場する朝顔の姫君は、賀茂斎院の設定になっている。 ◈第一摂社・片山御子神社(かたおかみこ、片岡社)には、紫式部が恋愛成就の祈願に参詣している。「ほととぎす 声待つほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」(紫式部、『新古今和歌集』) ◆歌碑 ◈藤原家隆の歌碑がある。「風そよぐ ならの小川の 夕ぐれは みそぎぞ夏の しるしなりける」。 ◈紫式部の歌碑がある。「ほととぎす 声待つほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」が立つ。鞍馬石。 「賀茂にまうでて侍りけるに、人のほととぎす鳴かなむと申しけるあけぼの片岡の梢をかしく見え侍りければ ほととぎす 声待つほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」(紫式部、『新古今和歌集』)。『紫式部日記』(1008年11月1日) に宮中で詠まれたとの記述がある。 ◆文化財 ◈「古文書群」(重文)は、現代、2006年に(重文)に指定された。中世-近世の史資料1万4000点になる。2014年より史料編纂会が発足し、調査・出版事業が進められている。 ◈屏風図「Kamigamojinja」は、松井守男(1942-)の2016年作による。境内を取り巻く青色を基調に市、自然を描いている。縦1.7m、横4m。 ◆鴨・賀茂 カモには「鴨」「賀茂」「加茂」「可茂」などの当て字がある。賀茂氏が下鴨に入り、下鴨付近は「カモ」と呼ばれていた。 「しもかも」は、南北朝時代、1354年に記されている。(『大徳寺文書』)。室町時代後期、1568年に、織田信長の入京の際には、「しもかも」の人々に宮廷警固をさせたという。(『御湯殿上日記』)。 後に、下鴨は「鴨」、上賀茂は「賀茂」と使い分けるようになる。江戸時代に下鴨は「下鴨」が正式な地名になった。 ◆分立 上社(上賀茂神社)と下社(下鴨神社)の分立について詳細は不明。いずれも古代豪族・賀茂氏の氏神を祀っている。また、両社は当初から二つの独立した社だったともいう。 奈良時代中頃(740-750、750頃とも)、下社が上賀茂神社より分立したともいう。また、750年、賀茂御祖大社に御戸代田(みとしろた、神田)一町を充てて奉ると記され、下社記述の確実な初例になる。(『続日本後紀』、848年の条) 奈良時代、765年以前、摂社の三井八代に仕えた下級神職の白髪部氏に「鴨禰宜白髪部(かもねぎしらかべ)」の氏姓が与えられ、上社からの分立が朝廷によって認められた。 また、780年、下社の祠官である「鴨禰宜真髪部(白髪部氏)」に賀茂県主の賜姓が行われた。 781年、「賀茂神二社」の表記があり、その初見になる。(『続日本後紀』) 785年、白髪部は第49代・光仁天皇の御諱(白壁王)を避け、真髪部に改姓したという。 (「京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報 2001-12」) 平安時代には、ともに「賀茂社」と呼ばれ、「上社」、「下社」と区別されていたともいう。 江戸時代に、幕府の要請により両社の区別のため、賀茂別雷神社(上賀茂神社)、賀茂御祖神社(下鴨神社)になったともいう。 ◆岩石 ◈「岩上(がんじょう)」は、大岩が露岩しており、磐座(いわくら)とされている。 葵祭の際には、宮司が勅使に対して蹲踞(そんきょ、体を丸くしてしゃがむ、膝を折り立てて腰を落とした立膝)して返祝詞(かえしのりと)を申す処になる。原初神道の形を残している地といわれている。 ◈渉渓園に「願い石(陰陽石)」がある。渉渓園にかつて龍が棲んだという池があり、池底より出土した。石には陰と陽が融合しているとされ、両手で同時に石を触れ、賀茂山口神社に参拝する。 ◆片岡山 本殿の東南に片岡山(かたおかやま、172m)がある。麓の摂社・片岡御子神社のご神体になっている。本山(もとやま)、賀茂山、二葉山、日蔭山ともいわれた。 歌枕になっている。また、清少納言の『枕草子』231段に、「岡は船岡。片岡。鞆岡は、笹の生ひたるが、をかしきなり。談の岡。人見の岡。」とあるのはこの山を指している。 ◆小川 境内にはいくつかの小川が流れている。本宮の東を流れる「御物忌(おものい、おものいみ)川」、西を流れる「御手洗(みたらし、みたらい)川」がある。 御物忌川は、本宮の北東、神宮寺山の北にある蟻ヶ池、小池を水源にするという。かつて、神事で用いる祭器類を洗い清めるために使われた。 御手洗川は、鴨川より分流し、上賀茂神社境内で「御生所(みあれどころ) 川」、「御手洗川」と名を変える。御手洗川は人を清めるために用いられた。 御物忌川と御手洗川の二流は、楠橋と禰宜橋の間で合流後、「ならの小川」と名を変え南東に流れる。「奈良の小川」、「楢の小川」、「楢小河」、「沢田川」とも呼ばれた。 ならの小川の名に変わる地点について、二流の合流後すぐともいう。合流後は御手洗川といい、渉渓園を過ぎた辺り、夜具橋からならの小川に変わるともいう。 流れは渉渓園へ分流し、他方は沢田川とも呼ばれ東へ向かう。もう一つの流路は、渉渓園内の賀茂曲水宴を南に下り、夜具橋上流で再びならの小川に合流し南下する。境内の外では「明神川」と名を変え、社家町を東へ流れ、一部は再び鴨川に合流している。 楢の小川、御手洗川は季語になっている。『小倉百人一首』の「ならの小川」について藤原家隆は、「風そよぐ ならの小川の夕ぐれは みそぎぞ夏の しるしなりける」(『新勅撰集』)と詠んだ。平安時代の神職が夏越の祓いの際の禊をした際の情景という。 ならの小川では葵祭にあたり、下鴨神社と隔年交代で、斎王代がみそぎ神事を行う。また、夏越の神事(6月30日)も行われている。 渉渓園で行われる「賀茂曲水の宴」(4月第2日曜日)は、ならの小川からの分水(沢田川)を使い、かつて宮中で行われていた雅が再現されている。 沢田川では、競馬会(くらべうまえ)の御鞭洗いの儀も行なわれる。この競馬会は、もともとは賀茂の神の祟りを鎮めるために、馬に鈴をつけて走らせたことが起源ともいわれる。 京都には3つの「有栖川(ありすがわ、斎川)」が流れていたという。賀茂、紫野、嵯峨になる。(『山州名跡志』)。賀茂の有栖川は、上賀茂神社本殿西にあり、南北に流れ、やがて鴨川に合流していたともいう。 近代、大正期(1912-1926)まで、鴨川の氾濫に備えて境内には、「蛇籠(じゃかご) 」というのが常に置かれていた。筒状の竹篭に石を詰め、洪水の際に太鼓が鳴らされると、この蛇籠や樹木を用いて氾濫を防いだという。 ならの小川では、ゲンジボタルの放生が行なわれており、近年、ホタルが生息している。5月下旬からホタルの飛翔を見ることができる。 ◆名水 手水舎は、「神山(こうやま) 湧水」といわれている。2007年より地下30mの井戸水を利用している。市民団体「上賀茂と森と緑の保存会」により井戸が掘られた。飲用水としての水質検査にも合格している。 ◆自然・森 鎮守の森の久我の森(本山の森)は、76haあり、コナラ、ケヤキ、シラカシ、エノキ、ムクノキ、クスノキ、スダジイなどが見られる。神社の背後にある神山(こうやま、御阿礼山)はご神体になる。南東部には片岡山(片山)の片岡の森が広がり、摂社・片山御子神社のご神体になっている。 境内の森は、第二次世界大戦までは、本殿奥にさらに広がっていた。戦後、進駐軍に接取され現在はゴルフ場になった。 葵祭に欠かせないフタバアオイ(ウマノスズクサ科の多年草)は、かつて境内に自生していたという。その後、消滅し、北区の山林から採取している。近年、境内に「葵の森」が開かれ、フタバアオイが栽培されている。近くの上賀茂小学校、市民などにより、栽培に協力する動きも次第に広まった。なお、葵祭では、カツラの枝に2枚のフタバアオイを添えて神前に捧げる。カツラの葉はフタバアオイの葉に似ているため、代用されるようになったともいう。 境内には、多くの樹木がある。一の鳥居付近にクスノキ、エノキ、ツガ(トガ)、モミ、テーダマツ、表参道にシダレザクラ、ベニシダレザクラ、キリ、ならの小川付近にケヤキ、ツガ、ヤナギ、神馬舎近くにゴヨウマツ(ストローブマツ)、樟橋付近に賀茂桜、本殿近くにタラヨウ、土屋付近にテーダマツ、渉渓園にヌマスギ、スダジイ(睦の木)、須波神社近くにネジキ、神宮遥拝所近くにタラヨウ、藤木社近くのクスノキ(京都市指定保存木)、サカキ、その途中にシャシャンボ、対岸にカゴノキ、楼門近くにタラヨウ、楼門の西にミアレザクラ、社務所近くにカツラ、モッコク、馬場にムクロジ、ムクノキ(区民の誇りの木)、エノキなどがある。イチイガシの大木は区民の誇りの木に指定されている。二ノ鳥居西、勅使舎の裏に御幸桜がある。ツガは、二ノ鳥居近くにもある。ほかにセンダンがある。 渉渓園のスダジイは、樹齢300年以上の大木。株から枝分かれしており睦(むつみ)の木とされる。家族の絆、家内安全の信仰がある。 ◆カミガモソウ 日本固有種のカミガモソウ(Gratiolafluviatilis) は、オオバコ科・オオアブノメ属に分類される一年草の一種であり、本州・九州に分布する。 近代、1920年、上賀茂神社境内で植物学者・牧野富太郎(1862-1957)により発見された。神社拝殿近くの小川沿いに自生していたという。その後、京都府では絶滅した。花期は8月下旬-10月上旬で、白色5裂、大きさは7mmほど。環境省レッドデータブックの絶滅危惧IB類に指定されている。 ◆賀茂祭 「賀茂祭(かもまつり)」(5月15日)は、「御阿礼(みあれ)祭」、江戸時代以降には「葵祭(あおいまつり)」と呼ばれた。参列者の挿頭(かざし)、社殿、用具などに葵鬘(あおいかずら)を飾り、物忌(ものいみ)の印としたことに因んでいる。 賀茂祭は、天皇の勅使が賀茂別雷神社(上賀茂神社、北区)、賀茂御祖神社(下鴨神社、左京区)両社に奉幣する祭礼だった。宮廷から賀茂社に発遣される勅使行列だった。平安時代の祭りとは賀茂祭を意味していた。祭日は、近代以前は旧暦4月の「中の酉(なかのとり)の日(二の酉の年は下の酉の日)」だった。近代、1884年以降は5月15日になる。 賀茂祭は「北祭」、石清水八幡宮(八幡市)の祭りは「南祭」とも呼ばれた。現在も「三大勅祭(ほかに石清水祭、春日祭)」の一つに数えられている。 賀茂祭の起源は、第29代・欽明天皇(在位:539?-571?)の頃という。暴風雨により被害があり、勅命が下り賀茂の大神を敬う伊吉若日子(いき-わかひこ)が占った。賀茂神の祟りによるとされ、旧4月吉日を選び、馬に鈴をかけ走駆させた。その後、五穀成就豊年になった。賀茂祭の走馬(はしりうま)の起源になったともいう。(『本朝月令』中の「秦氏本系帳の説」)。飛鳥時代、698年に山城国司は賀茂国祭を行ったという。(『続日本紀』)。平安時代前期、806年に官祭になり、810年に斎院が置かれ第52代・嵯峨天皇皇女・有智子内親王が斎王として奉仕した。819年、嵯峨天皇により初めて中祀(ちゅうし、祭りの前3日間を潔斎して行う祭祀)に列せられた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で祭りは中止になる。以後の途絶期に両社は、賀茂祭で使う葵桂(きっけい)を宮中に献上し、その祭礼は「葵御祭(あおいのおんまつり)」と呼ばれという。その後、江戸時代前期、1694年/元禄年間(1688-1740)にようやく祭りは再興された。以来、「葵祭」と呼ばれるようになる。復興に尽力した徳川家・その家紋「葵紋」への配慮があったともいう。近代、太平洋戦争などでも祭礼は中断している。 賀茂祭前儀の流鏑馬(やぶさめ)がある。賀茂祭に先立つ5月12日には、下鴨神社では「御蔭祭(みかげまつり)」、上賀茂神社では「御阿礼神事(みあれしんじ)」が行なわれる。いずれも神霊が生まれ変わる。 賀茂祭は3種の行事からなる。「宮中の儀」は、京都御所で行なわれる勅使の出発の儀式をいう。「路頭の儀」は、行列が御所建礼門を発し、下鴨神社を経て上賀茂神社に参詣に向かう。勅使を中心に検非違使(けびいし)、山城使、内蔵使、舞人、輿、牛車、馬、風流傘など500人が8kmの行程で行う。「社頭の儀」は、行列が両社に到着し、社頭で行われる儀式をいう。勅使による御祭文の奏上、御幣物の奉納、神馬の引き回し、走馬(はしりうま)、舞人による舞「東游(あずまあそび)」が奉納される。現在行われているのは「路頭の儀」、「社頭の儀」になる。夕刻御所に帰還する。なお、斎王代などの女人列は 、現代、1956年に始められた。 ◆不思議 上賀茂神社には七不思議、不思議の伝承がある。 1.「楠の化石橋(長寿橋)」は、境内に架かる橋が楠木の化石を用いている。長寿を祈願して橋を渡る。 2.「物言わぬ神主」とは、神主(神職)は高位であり、精進潔斎の際には一般人と接しなかったことによる。また、近代まで「精進頭」と呼ばれ、修養期間中は無言を通して参拝したことによる。 3.「賀茂」の演能、神能は、境内での上演は行われない。祭神が登場することから、神罰により雷に打たれたり、災いが起きたりするからという。 4.「御扉の狛犬」とは、本殿、権殿の扉の脇に描かれている狛犬で、鎮座する狛犬の影という。里で悪さをしたために、本殿、権殿の扉に閉じ込められたという。 5.「大田沢の杜若」は、摂社・大田神社の杜若をいう。神社の東側に広がる池に手を浸けると手が腐るともいわれた。 6.「賀茂の勝手火」とは、賀茂の社家では、賀茂以外の者には煮物を食べさせなかった。だが、他所に行くと食べたために呼ばれた。その際には、賀茂川で身を清めて帰ったという。また、祭の前は心身を清めるために、台所の火を別に設けたことを意味するともいう。 7.「車返しの桜」とは、御幸の桜であり、江戸時代後期、1863年、第121代・孝明天皇が行幸の際に御簾を掲げて愛でた。また、花枝を折り鳳輦の中に入れて帰ったともいう。 そのほかに、「社殿と鳥居」は、摂社末社の社殿も鳥居も、向きが様々になっている。/「みあれ祭のおすず」は、祭礼の時、藤蔓で作られた輪形のおすずをいただくと幸運になるといわれた。/「上賀茂のすぐき」は、他に移すと味が落ちるといわれた。/「手掴みの御料がある」は、太古の遺事という。詳細不明。 ◆映画 時代劇映画「地獄門」(監督・衣笠貞之助、1953年、大映京都)、時代劇映画「続 源義経」(監督・萩原遼、1956年、東映)、時代劇映画「ふり袖捕物帖ちりめん駕籠」(監督・松村昌治、1957年、東映京都)の撮影が行われた。 現代劇映画「男はつらいよ寅次郎あじさいの恋」(監督・山田洋次、第29作、1982年、松竹)では、神馬堂で鴨川で知り合った寅(渥美清)と五条坂の陶芸家(13世・片岡仁左衛門)が一服する。葵祭の場面も紹介されている。 ◆名物 境内の西、「やきもち(葵餅)」で有名な神馬(じんば)堂(北区上賀茂御薗口町西)は、近代、1872年に上賀茂神社の神馬小屋の側に茶店を開いたことを始まりとする。上賀茂神社の神紋に因み、葵餅を売っていた。現在の店は、1907年頃に創業された。かつて、御薗橋東詰にあった初代・山本家(1872)より暖簾分けされた。 餅は、黒砂糖を使った小豆の粒餡を包み、両面を鉄板で焼いている。 ◆加茂人形 加茂人形(高さ5㎝-15㎝)は、木目込人形、やなぎ人形とも呼ばれた。柳の木を彫り、衣服(縮緬、金襴)を貼り付け、賀茂祭り、七福神、大名行列などの作品があった。 江戸時代に賀茂社に仕えていた職人が、祭りに使った柳箱の残木で細工したという。上賀茂神社の宮大工・高橋忠重、その孫・大八郎は名作を残した。下鴨神社の社職は、河合神社付近に住し、副業として人形を制作していたともいう。 ◆結婚式 神前結婚式が挙げられる。 ◆祭礼 ◈「白馬奏覧神事」は、神前に七草粥を供え、神馬を曳いて大豆を与える儀式になる。年始に白馬を見ると一年の邪鬼が祓われるとされ、宮中行事「白馬(あおうま)節会」に因んでいる。 ◈「競馬(くらべうま)」(5月5日)は、平安時代から続く。下鴨神社とともに行なわれる賀茂祭(葵祭)(5月15日)の前、5月12日に行なわれる重要な神事・御阿礼(みあれ)神事がある。 ◈「紀州梅道中」(6月6日)では、現代、2006年より紀州梅の会(梅干組合など)が初物の青梅(10㎏)を奉納している。平安装束の女性・白装束の担い手・雲水・奉行など50人の行列が本殿近くまで道中を行う。その後、神前に梅を奉納する神事などが行われる。 故事によれば、室町時代後期、1545年旧4月17日(6月6日)に、第105代・後奈良天皇が賀茂社(上賀茂神社・下鴨神社)に梅を奉納し降雨を祈願した。この時、雷鳴とともに大雨が降り、旱は終息し五穀豊穣をもたらしたという。以来、人々は恵の雨を「梅雨」と呼んだ。梅に感謝し、災い・疫病を除き、福を招く梅を「梅法師(うめほうし)」といい贈り物にするようになったという。 ◈「烏相撲(からす-ずもう)」(9月9日)の神事がある。重陽の節供に細殿前で行なわれる。烏相撲は、農耕儀礼の一つ、年占と見られている。賀茂建角身命の化身という八咫烏(やたがらす)が、神武天皇の軍を熊野から大和へ導いたという伝承に由来する。 烏と賀茂社のゆかりは深い。弓矢を携えた刀禰(とね)が足を揃え横飛びに進む。「カアカア、コオコオ」と烏の鳴き声を真似る。土俵上には、左右に分かれた子どもたちが相撲を取り、その勝敗で豊凶を占う。 ◈「上賀茂やすらい花」(重要無形民俗文化財)(5月15日)は、境内で、疫病を退散させるための祭礼であり、上賀茂やすらい踊保存会によってとり行われる。 ◆年間行事 初詣・歳旦祭(0:00に開門、6:00に歳旦祭、19:00に閉門。)(1月1日)、初能奉納(1月2日)、三が日(厄除け大根、ぜんざい接待)(1月1日-3日)、通常は非公開の本殿前までの参拝(1月1日-5日)、蹴鞠はじめ(13 :30より。)(1月4日)、新年竟宴祭・舞楽奉納(16:30より迦陵頻[かりょうびん] )(1月5日) 、昭和天皇遥拝式・白馬奏覧神事・初卯神事(10:00より白馬奏覧神事、七草がゆの接待)(1月7日) 、成人祭(1月9日) 、武射神事(裏に「鬼」と書かれた的を射て年中の邪気を祓う。小笠原流近畿菱友会による百手式の奉納。)(1月16日)、節分祭・古神札焼上祭(2月節分)、紀元祭(2月11日) 、幸在祭(さんやれさい、摂社大田神社の田の神と山の神に15歳の元服を奉告する。) 、燃灯祭(乙子神事)(神職が御阿礼野で小松を引き、玉箒草(燃灯草) を添えて神前に献る神事)(2月2番目の子[ね] の日)、桃花神事(神前に草餅や桃花・辛夷の花を供え、疫病の災いを祓い国家安寧を祈念) (3月3日)、春季皇霊祭遥拝式(3月春分)、摂社社・久我神社春祭(4月1日)、土解祭(とげさい、土の災いを祓い豊作を祈念、卜占で蒔く稲種を決め祓う。) (4月3日)、大田神社春祭(里神楽のちゃんぽん神楽奉納)(4月10日)、賀茂曲水宴(斎王代陪覧の下、歌人によって和歌が詠まれ披講される。)(4月第2日曜)、末社・半木社春祭(4月20日)、摂末社春祭(4月21日)、植樹祭(4月29日)、競馬会足汰式(5月1日)、賀茂競馬(5月5日)、御禊の儀・御掃除祭・神御衣献進祭(5月12日)、献茶祭(5月17日)、御阿礼神事(6月1日)、紀州梅道中(6月6日)、賀茂祭(葵祭) (6月15日)、献茶祭(6月17日)、賀茂御戸代能(かもみとしろのう、孝謙天皇寄進の神田の植え付けが終わったことを祝い、虫害駆除、農民慰労の能と狂言奉納される。)(7月1日)、斎王代御禊(7月4日)、御田植祭(7月10日)、水無月大祓式・夏越神事・夏越祓式(人形を投じ半年間の罪穢を祓い清める)(7月30日)、御戸代会神事(みとしろえじんじ、田の害虫の発生を防ぐ祈願の神事)・賀茂御戸代能(9月1日)、烏相撲内取式(9月8日)、烏相撲内取式・重陽神事(9月9日) 、秋季皇霊祭遥拝式(9月秋分)、賀茂観月祭(9月中秋)、交通安全祈願大祭(9月交通安全週間)、摂社・久我神社秋祭(10月1日)、明治祭・久我神社神幸(11月3日)、大田神社秋祭(11月10日) 、御禊の儀・御掃除祭・神御衣献進祭(10月12日) 、相嘗祭(71座の神々に新穀を奉られたとされる祭儀。)(11月13日)、半木社秋祭(11月20日)、摂末社秋祭(11月21日)、新嘗祭天長祭(11月23日)、着初式鎧の儀(11月25日)、御禊・大祓式・除夜祭(12月31日) 。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *ほぼ一般的な順路に従い案内しています。祭事は日時の変更、中止の可能性があります。一部の建物、建物内は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の古社賀茂社 上賀茂神社・下鴨神社』、『京都古社寺詳説 平安前期編』、『上賀茂神社』、『上賀茂のもり・やしろ・まつり』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都・世界遺産手帳 上賀茂神社』、『京都市の地名』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『親と子の 下鴨風土記』、『賀茂文化 第4号』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『鳥居』、『お参りしたい神社百社』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『紫式部と平安の都』、『京都はじまり物語』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『源氏物語を歩く旅』『京都絵になる風景』、『京都のご利益手帖』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京の怪談と七不思議』、『親と子の下鴨風土記』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅3 賀茂川の道 京都』 、『京都の災害をめぐる』、「朝日新聞 2025年5月1日付」、京都市平安京創生館、「幻の宮 伊勢斎宮と平安京-平安京から見つかった「斎宮」(解説)-京都アスニー」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||||

|

|||||

|

|||||

|

|

||||

| |

|||||