|

|

|||||||||||||||||||||||||

| 祇園祭 Gionmatsuri Festival |

|||||||||||||||||||||||||

| 祇園祭 | 祇園祭 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

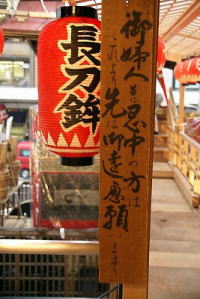

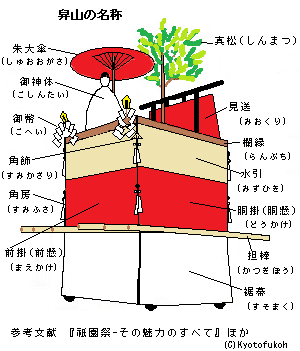

6月15日、久世駒形稚児の奉告の神事、綾戸国中神社  7月1日、長刀鉾町御千度祭、八坂神社。  7月1日、鬮取り式(京都市議会議場)  7月1日、鬮取り式の後、各鉾町代表者、八坂神社参詣  7月3日、船鉾保存会の「神面改め」  7月5日、長刀鉾稚児舞披露、長刀鉾町  7月7日 綾傘鉾稚児八坂神社社参  7月7日 船鉾二階囃子  7月初旬、みやび会お千度、八坂神社  7月10日、仲源寺での神事  7月10日、神輿洗、四条大橋、宮川(鴨川)から御神用水汲み上げ   7月10日、神輿洗の神事、四条大橋下流西岸  御神用水、7月10日、四条大橋東詰  7月10日、神輿洗、四条大橋、大松明を担ぎ四条大橋まで走る「道しらべ」  7月10日、鴨川にかかる四条大橋の上での神輿洗、中御座  7月10日、神輿洗、中御座、四条大橋、「御神用水」により神輿が清められる。  7月10日以降、八坂神社舞殿に3基の神輿が鎮座する。  7月10日 お迎え提灯  7月12日 鉾建、鶏鉾  7月12日、松取式、北観音山  7月12日 長刀鉾車輪入れ  7月12日 長刀鉾曳き初め(ひきぞめ)、山鉾町の人だけではなく市民も参加できる。  7月13日 鉾曳き初め  7月13日、八坂神社。久世稚児八坂神社社参  7月13日 長刀鉾稚児八坂神社社参   長刀鉾の粽  鶏鉾の装飾  7月14日 中之町御供、松原仲之町神祠  中之町御供  松原仲之町神祠  芦刈山、宵山  保昌山、宵山  宵山、長刀鉾  宵山、囃し方による祇園囃子、月鉾  駒形提灯  宵山、屏風祭り、船鉾  藤井絞  北観音山  南観音山  芦刈山  7月15日 斎竹(いみたけ)建(高橋町)  斎竹の縄結び  7月15日 御手洗井開、早朝に町内関係者による神事が行われる。  7月15日 注連縄切りの練習 長刀鉾町  7月15日 稚児八坂社参後、四条通を提灯行列  7月16日 豊園榊奉賛会による豊園社御真榊建て。  7月16日 役行者山の護摩焚き  7月16日 鷺舞奉納 八坂神社  7月16日 宵宮祭、八坂神社本殿  7月16日 宵宮祭、八坂神社本殿  7月16日 石見神楽「大蛇」奉納、八坂神社  7月16日 日和神楽、長刀鉾の囃し方、八坂神社  7月16日 、山鉾巡行、注連縄切り  7月16日、山鉾巡行、四条御旅所   「青龍神水お清めの儀」  7月17日、左は南観音山、右は鶏鉾  蟷螂山  7月17日、長刀鉾の稚児は「強力」の肩に乗り、鉾を下りる。  7月17日、久世駒形稚児供奉、八坂神社  7月17日、神幸祭、輿丁(よちょう)に担がれる神輿「中御座」、八坂神社  7月17日、神幸祭、八坂神社南楼門  7月17日、神幸祭、西御座、八坂神社南楼門   7月17日、神幸祭、八坂神社石段下、  7月17日、神幸祭、東御座の差し上げ、四条御旅所  7月17日、北観音山  7月17日、山鉾解体、長刀鉾  7月17日、山鉾解体  7月17日、山鉾解体  7月17日-7月24日、四条センター八坂神社四条御旅所、神輿3基の渡御  四条御旅所  四条御旅所  四条御旅所  18日-23日、各山鉾町による祇園ばやし(月鉾町)、四条御旅所  7月23日、煎茶献茶祭、八坂神社  7月23日、オハケ神事、斎竹建(いみたけたて)、三条・御供社。  オハケ神事  7月24日、花傘巡行、八坂神社   7月24日、舞奉納、八坂神社舞殿  7月24日、祇園祭還幸祭供奉祈願祭、久世駒形稚児、綾戸国中神社  7月24日、還幸祭、宮本組の剣鉾、四条通  7月24日、還幸祭、中御座、大政所  7月24日、還幸祭、中御座、神泉苑での差し上げて差し回し  7月24日、還幸祭、中御座、御供社(三条又旅所)  7月24日、還幸祭、久世稚児、八坂神社  7月24日、還幸祭、西御座、八坂神社  7月24日、還幸祭、西御座、神輿は再び舞殿に還る。八坂神社舞殿  7月24日、「御霊遷(みたまうつし)」の神事、八坂神社舞殿  7月27日頃、平成女鉾清音会、祇園囃子奉納  7月28日、四条大橋での神輿洗の松明  7月28日、神輿洗の神事  7月29日、神事済奉告祭、八坂神社  7月31日、八坂神社境内にある摂社疫神社の夏越祭、茅の輪  疫神社の夏越祭  冠者殿社(右端)と御旅所、四条センター西隣  四条御旅所、四条センター東隣  八坂神社の境外摂社である御旅所  八坂神社大政所 (おおまんどころ)御旅所、下京区烏丸通仏光寺下ル東、大政所町  かつて御旅所だった御手洗井(みてあらいい)、手洗水町  「御婦人並に忌中の方はこれより先は御遠慮願います」    【参照】祇園御霊会神輿渡御、四条大橋、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  【参照】長刀鉾(中央)、蟷螂山(左)、四条通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  【参照】蟷螂山、四条通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  【参照】函谷鉾、四条通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  【参照】鶏鉾(中央)、白楽天(右上)、四条通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  【参照】船鉾、室町通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)、陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)   祇園ちご餅 |

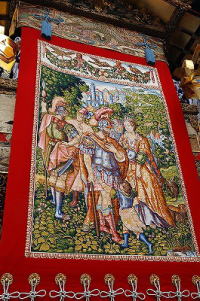

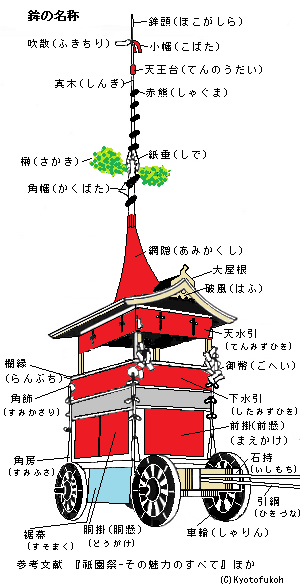

祇園祭(祇園御霊会)は、八坂神社(祇園社)・「祇園さん」の祭礼であり、疫病退散のための祭りになる。 八坂神社の神事である神輿御渡(みこし-とぎょ)と町衆の祭礼・山鉾巡行からなる。2つの祭りは一体であり、山鉾巡行は神事の神幸祭・還幸祭にあたり、都大路を清祓する意味がある。 祇園祭に「鱧(はも)祭」の異名があり、この時期に瀬戸内産の鱧が旬になる。鱧の薄造り・吸い物の鱧落としは京都の夏の風物詩になっている。 ◆歴史年表 平安時代、863年、疫病が流行し、勅命により神泉苑で御霊会が行われた。(『三代実録』) 865年、御霊会の記録もある。(『三代実録』) 869年、卜部日良麿(うらべ -ひらまろ)が悪疫流行の際に、神泉苑に祇園社から神輿を出し、諸国の数66本の矛(ほこ、鉾)を立て悪疫退散の祈願をした。これを祇園御霊会の始まりともいう。(『祇園社本縁録』) 10世紀(901-1000)以来、祭礼は続くともいう。 970年以降、 祇園社で初めて御霊会を修し、以後「毎年の儀」になる。(『二十二社註式』) 974年、秦助正(はた-すけまさ)は夢のお告げで御旅所(大政所御旅所、高辻東洞院、東御座・中御座渡御)を造営したという。 975年/970年、官祭になった。 998年/999年、田楽法師・無(尤)骨(むこつ)は大嘗会の標様の柱を引き、山鉾の源流になったともいう。(『本朝世紀』) 990年、藤原道長が山鉾を禁じた。(『本朝世紀』) 1013年、神輿の後に散楽空車が出される。 1069年、田楽五十組500人の参加があり、田楽や猿楽なども演じられていた。(『中右記』) 1096年、神輿に付随する田楽が流行り、「永長の大田楽」と呼ばれる。 1117年、院宣により、公家らが調達した馬長が祇園会行列に加わる。 1136年、もう一つの御旅所(少将井御旅所、冷泉院東洞院、西御座渡御)が祇園社へ寄進され造られた。祇園会で頗梨采女(はりさいじょ)の神輿が駐輦した。 1157年、鉾が現れたともいう。神事の費用を負担する馬上役を設け、洛中の富家に担わせた。 鎌倉時代-室町時代、14世紀(1301-1400)より、山鉾巡行が始まったという。 鎌倉時代、1225年、祇園社に長刀鉾の起源とされる長刀が寄進された。 1323年、祇園会に際して花園院の御所に鉾衆が群参した。 南北朝時代、1345年、雨のため1日遅れの旧6月8日に山・作山が渡る。山の初出とされる。 1364年、旧7日の神輿迎えに久世舞車が出る。作山風流はなく、大山崎神人の出す定鉾(しずめほこ)のみだった。 1376年、祇園会で神事はなく、旧7日に下京の鉾・造物の山のみが巡行した。(『後愚昧記(ごぐまいき)』 1378年、足利義満は世阿弥を伴い山鉾を見物している。 南北朝時代/室町時代、現在のような台車が登場する。 室町時代、祭りは神輿・馬長・田楽などから山鉾に移る。 室町時代前期、今宮神人は祇園社大宮の駕輿丁(かよちょう)になり、祇園祭の期間中に蛤などの販売を許され「今宮の蛤売」と呼ばれた。 1415年、神幸祭が行なわれず、山鉾巡行だけが行なわれる。 15世紀(1401-1500)中頃、山鉾58基に達する。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、山鉾巡行は途絶える。 1496年、官祭から町衆による祭りの再興気運が高まる。 1500年、応仁・文明の乱後33年ぶりに祭りが復興し、山鉾が鬮(くじ)を取り、その始まりになる。(『後法興院記』)。山鉾36基(旧6月7日の先祭26基、旧14日の後祭10基)が巡行した。(『祇園社記』) 1533年、天文法華一揆の最中に、祇園会は中止になり、神輿渡御も中止になる。下京66町の申し出により、山鉾巡行は2カ月遅れで行なわれた。 16世紀(1501-1600)、祭りは「祇園山王祭礼図屏風」に描かれる。 室町時代末-江戸時代前期、女性も山鉾に乗っていた。「女神子」は、神輿に付き添っていたという。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降、現在の山鉾の構成とほぼ同じになり、祭りは盛大になる。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉により、京中の地子錢を免除する。この頃、祇園祭に地之口米の制度(寄町制度)が定められる。中世の頃に車屋町夷川・烏丸高辻にあった御旅所は、四条寺町(下京区御旅宮本町)の1カ所に移転させられた。御旅所へ向かう四条口が御土居により塞がれ、神幸祭・還幸祭は以後11年間は三条口に迂回する。 17世紀(1601-1700)、祭りは「祇園祭礼図屏風」に描かれている。 江戸時代、山鉾の飾りつけなどに豪華を競った。祇園芸妓による風流行列などの練り物があった。 1644年頃、祭りに際して、豊臣秀次は大津より三条通に上洛した。(『戴恩記』)」 1690年頃、「三条台若中」が祇園祭・神輿御渡に奉仕するようになる。 1706年、大火で山鉾が焼失した。 1708年、宝永の大火で、橋弁慶山など四条通以北の後祭山鉾の多くが罹災する。(『祇園会記』) 1735年、祇園町・富永町の芸妓による練物が人気を博した。 1757年、この頃までに宵山が行われていたとみられる。(『祇園御霊会細記』) 1788年、天明の大火で、函谷鉾・菊水鉾・船鉾など多くの山鉾が罹災する。巡行は前祭7基・後祭6基の山・傘鉾のみになる。以後10年程かけて順次山鉾が復興される。 1826年、鷹山の懸装品が巡行中の大雨で濡れ、以後、巡行不参加になる。 1839年、51年ぶりに函谷鉾が復興され、生稚児に代り鉾では初めて稚児人形(嘉多丸)を用いる。 1864年、禁門の変の元治の大火(どんどん焼け)で、菊水鉾など山鉾の多くが焼失した。復興されない「焼山(やけやま)」が生まれる。 1865年、前祭巡行はなく、後祭りは復興した橋弁慶山・役行者山・鈴鹿山(唐櫃のみ)のみが巡行した。 近代、1868年、維新後、鬮取りは京都府庁で行われる。明治期以後は7月17日(前祭)・7月24日(後祭)両日に山鉾巡行が行われた。 1869年、函谷鉾・占出山・保昌山・山伏山・孟宗山などが復興する。 1872年、神人・寄町制度が廃止され、財政面で山鉾の維持・存続が危ぶまれる。 1873年、太陽暦の採用により祭日が7月11日・18日に改められる。その後、1888年まで日にちの変更が繰り返された。 1875年、祇園祭の山鉾巡行・神輿渡御経費を援助する協賛組織として、支援団体「清々講社」が結成された。 1877年、明治維新後の太陽暦の採用に伴い、巡行日が7月17日(前祭)・7月24日(後祭)に改められた。 1879年、町中にコレラが流行し、巡行は11月7日(前祭)・13日(後祭)に延期される。ドイツ皇帝ウィルヘルムⅠ世の孫・ハインリッヒ王子が来京しており、11月15日に全山鉾が京都御苑内に参入し、16日、建礼門前に整列した。 1879年、コレラの流行により山鉾巡行が11月に延びた。 1886年・1887年、5月に繰り上げられる。 1888年より、祭日が7月17日・7月24日になる。 1890年、4月8日、琵琶湖疏水竣工式の祝宴に、会場に月鉾・鶏鉾・郭巨山・油天神山が建てられ、祇園囃子が演奏された。 1899年、鬮取りが京都市役所で行われる。 1919年、放下鉾が初めて駒形提灯に電灯で点火した。 1923年、各山鉾町で任意団体「祇園祭山鉾連合会(山鉾町連合会の前身)」が組織され、京都市から補助金を受ける。 1929年、放下鉾が最後の稚児を乗せた。 1930年、祇神会・三若神輿会(さんわか-しんよかい)が編成された。 1943年、太平洋戦争のため山鉾巡行は中止され、神輿御渡のみが行われた。 1944年、神輿御渡も中止される。 現代、1947年、祭りは復興され、長刀鉾・月鉾の2基のみが建ち、長刀鉾だけが四条寺町まで巡行した。 1950年、祇園会山鉾巡行協賛会が組織された。後祭(7月24日)の巡行が復活し前祭9基、後祭7基が巡行する。 1950年-1965年、後祭巡行路(7月24日)は四条新町が解散地点だった。 1952年、 全山鉾(綾傘鉾・蟷螂山・四条傘鉾以外)28基が復活し巡行する。菊水鉾は屋根・見送はなかった。 1953年、 菊水鉾が90年ぶりに復興される。総素木のままながら巡行に参加した。 1956年、 前祭巡行路(7月17日)は松原通から変更され、寺町を北行し御池通を西進になる。御池通に有料観覧席が設置される。 1959年、祇園祭が、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化遺産」に選択される。 1961年、 前祭巡行路(7月17日)は寺町通から河原町通を北行に変更された。 1962年、山鉾29基が重要有形民俗文化財に指定される。阪急電鉄の地下工事にともない、山鉾巡行が中止される。 1966年、7月17日、前祭・後祭を一本化し挙行する。以前、巡行は前後2日に分かれ、巡行路も異なって行われていた。以後は、前祭(7月17日)に後祭(7月24日)が合併される。後祭に代わる行事として花傘巡行(7月24日)が行われる。 1968年、 祇園祭の山鉾の10基を収納する「祇園祭山鉾館」が円山公園に建設される。 1974年、祇園祭神幸祭を最後として、弓矢町(ゆみや-ちょう)の供奉は中断する。 1979年、2月、祇園祭の山鉾行事が、「国の重要無形民俗文化財(風俗慣習 祭礼[信仰])」に指定された。綾傘鉾が再興され大きな傘・棒振り囃子の行列が巡行に加わる。 1981年、蟷螂山が約100年ぶりに再興され巡行に加わる。 1983年、山鉾巡行の際に鉾上から投げる粽は中止になる。 1985年、四条傘鉾の鉾本体が復元された。 1988年、四条傘鉾の踊り・囃子も復興され、32番目の山鉾として巡行に加わる。 1992年、祇園祭山鉾連合会は財団法人になる。豊園泉正寺榊建は中御座神輿の前を供奉する。 1996年、女性だけの囃子方「平成女鉾清音会(さやねかい)」が結成された。 1998年-2001年、神輿4基(こども神輿を含む)が大改修された。 2006年、黒主山保存会が、祇園祭で初の「食べられるちまき」を販売する。 2008年、「宵山」などで山鉾に飾る駒形提灯に電球型蛍光灯に交換される。 2009年、「京都祇園祭山鉾行事」が国際連合教育科学文化機関 ユネスコ(UNESCO)の世界無形文化遺産に単独で登録される。 2012年、祇園祭山鉾連合会は公益財団法人になる。祇園祭の大船鉾が唐櫃により巡行に加わる。 2014年、約半世紀ぶりに後祭の山鉾巡行が復活し、祭り本来の姿に戻る。大船鉾が再興され巡行に加わる。 2016年、UNESCOの無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に、京都祇園祭の山鉾行事を含む全国33件の祭りが「山・鉾・屋台行事」として一括登録された。 2019年、鷹山が唐櫃(御神体の代わりに掛け軸を収める)により巡行に加わる。 2020年、新型コロナウイルスのため、山鉾建・山鉾巡行は中止される。神事は行われる。 2021年、新型コロナウイルスのため、山鉾巡行は中止になる。17保存会により山鉾建は行われた。神事は行われる。 2022年、3年ぶりに山鉾巡行も行われ、休み山だった鷹山が196年ぶりに再興され後祭巡行に加わる。辻回しの際の「青龍神水お清めの儀」が新たに始まる。 2025年、休み山の布袋山が巡行参加を目指している。 ◆卜部日良麻呂 平安時代前期の貴族・卜部日良麻呂(うらべ -ひらまろ、807-881)。男性。日良麿、名は真雄、姓は宿禰。伊豆国(静岡県)の生まれともいう。幼い頃から亀卜(きぼく、亀の甲を焼き占う)を習得し、神祇官の卜部になる。838年、遣唐使に加わる。839年、帰国後、神祇大史・神祇少佑、857年、外従五位下に叙せられる。858年、神祇権大佑になり宮主を兼任し、866年、三河権介、868年、内位の従五位下に叙された。869年、全国に疫病が流行し勅命により、神泉苑に祇園社から神輿を出し、全国の国数に準じ鉾66本を立て悪疫を依りつかせて浄めたという。後、備後介・丹波介、地方官を歴任する。75歳。 卜部氏(伊豆卜部氏)の祖。従五位下行丹波介。 ◆無骨 平安時代中期の芸能者・無骨(むこつ、?-?)。詳細不明。男性。无骨。本名は頼信、仁安、仁難、仁南。僧体であり、軽業的な芸能を披露し、当時の京中で第一級の人気を博していた。999年、祇園御霊会で大嘗会(だいじょう-え)の標山(しめやま)に似た造り物を制作した。祇園社社頭に渡そうとして朝廷は禁じたという。これが、祇園祭の山鉾の始まりともいう。 ◆秦 助正 平安時代中期の秦 助正(はた-すけまさ、?-?)。詳細不明。男性。974年/第64代・円融天皇の頃(在位969-984)、夢中に神託を受け、邸内に御旅所(大政所御旅所、高辻東洞院、東御座・中御座渡御)を造営したという。 ◆円山 応挙 江戸時代中期-後期の画家・円山 応挙(まるやま-おうきょ、1733-1795)。男性。字は僊斎、仲選、号は一嘯、夏雲、仙嶺、通称は主水。父・丹波国桑田郡穴太(あのう)村(亀岡市)の農業・丸山藤左衛門の次男。1740年頃、近くの金剛寺に小僧として入る。1747年、15歳で呉服屋「岩城」、後に京都四条通柳馬場の高級玩具商「尾張屋中島勘兵衛」に入る。13-14歳で上京したともいう。17歳頃(15歳とも)で上京し、狩野派・石田幽汀に絵を学んだともいう。1759年、西洋渡来の覗き絵(浮絵)を制作する。遠近法を取り入れた風景画のからくり「眼鏡絵」の制作に携わる。1763年頃、宝鏡寺の蓮池院尼公を知る。1765年頃、円満院門主祐常と親交した。1766年頃、「応挙」と改名し、「応挙」の落款を用いる。中国宋末から 元初の画家・銭舜挙に応ずるの意という。1773年頃、「雲龍図」(東寺観智院旧蔵)を描く。1775年、「平安人物志」に画家部第一位で記載され、京都四条麩屋町西入ルに住んだという。1786年、紀州無量寺の障壁画を描く。1787年、一門とともに大乗寺障壁画(兵庫県香住町)を描く。(第一期)。1790年、禁裏造営で一門により障壁画を制作した。 1795年、一門とともに大乗寺障壁画を描く。(第二期)。 土佐派、琳派、南蘋派、西洋伝来の「のぞきからくり」により遠近法を学ぶ。狩野派の衰微に代わり、写生画の技法を取り入れ人気を博した。上田秋成、三井家の引き立てもあり、呉春、長沢蘆雪など多くの弟子も得た。豪商三井家の支援を受ける。代表作は、「雪松図」(国宝、1765)、「竹図屏風」(重文、1776)など、祇園祭月鉾の「草花図」、保昌山の「胴幕図」などもある。豪商三井家の支援を受ける。代表作は、「雪松図」(国宝、1765)、「竹図屏風」(重文、1776)など、祇園祭月鉾の「草花図」、保昌山の「胴幕図」などもある。弟子に呉春、長沢蘆雪など多い。63歳。 悟真寺(四条大宮西入ル、後に右京区に移転)に葬られる。 ◆松村 景文 江戸時代後期の画家・松村 景文(まつむら-けいぶん、1779-1843)。男性。呉景文。初名は直治、字は士藻、号は華渓、通称は要人(かなめ) 。京都の生まれ。父・金座年寄役・松村嘉左衛門匡程。四条に住み、妙法院宮の近侍に出仕した。異母弟・松村呉春(月渓)に画を学ぶ。儒医・小石玄瑞に影響を受けた。1811年、兄没後、四条派の中心になる。1829年、祇園会の長刀鉾の天井裏に描いた「群鳥図」により名を高める。作品「花卉蔬菜(かきそさい)図巻』、「秋草図』など。65歳。 写実に即し、はけ描きで花鳥画を多数描く。 墓は金福寺(左京区)の呉春墓の側にある。 ◆祇園祭 牛頭天王(ごずてんのう)を祀る祇園祭は、1100年以上の歴史があり、八坂神社(東山区)の祭礼になる。「日本三大祭り(ほかに東京・神田祭、大阪・天神祭)」、「京都三大祭(ほかに葵祭、時代祭)」の一つに数えられる。かつては、6月に行われ「祇園御霊会」、「祇園会」と呼ばれた。水際からの悪霊を祓いを中心とする夏祭り形式の源流とされている。 毎年7月の1カ月間にわたり行われる。神社側で行う祭礼とともに、氏子の住む鉾町、町衆を主体とする独自の祭礼が同時に進行する。祭事形式・祭囃子・山鉾の構造などは、全国の他の祭礼にも影響を与えてきた。 ◆祇園祭の歴史 祇園祭の起源についてはよくわかっていない。10世紀(901-1000)から続くという。 平安時代前期、869年に全国に疫病が流行した。原因は、祇園社(八坂神社)の祭神・素戔嗚尊(すさのおのみこと、牛頭天王(ごずてんのう)の祟りと恐れた。勅命により、卜部日良麻呂(うらべ -ひらまろ)は、内裏南の禁苑の神泉苑に祇園社から神輿を出し、旧6月7日に全国の国数に準じて鉾66本を立て悪疫を依りつかせて浄めた。旧6月14日に洛中の男児が神輿を奉じ神泉苑に集い、御霊会を修して除疫・悪疫退散の祈願をしたったことに始まるという。(『祇園社本縁録』)。なお、それ以前の865年の御霊会の記録もある。これらの祭りは、庶民の手で行われた。(『三代実録』) また、平安時代中期、970年、975年旧6月14日に行われた官祭の御霊会に始まるといもいう。御旅所の成立後に、祇園社の御霊会が始まったともいう。970年以後は、祇園御霊会は毎年の行事になり、旧6月7日に神輿を迎え種々の神事を行った後に14日に送った。神事には朝廷・院から馬長(うまおさ)や田楽・獅子などが上納された。 974年に、秦助正(はた-すけまさ)は、夢のお告げで御旅所(大政所御旅所、高辻東洞院、東御座・中御座渡御)を造営したという伝承がある。その後、975年/(970年とも)に官祭になった。平安時代後期、1136年に、さらにもう一つの御旅所(少将井御旅所、冷泉院東洞院、西御座渡御)も設けられている。 御霊会と深い関わりがある。鉾により市中の疫病神を集めることで、疫病神・御霊を追い払う(遷却) 祭礼の一つとみられている。祇園祭は、荒ぶる神の怒りを鎮め、神の力にすがり悪霊退散させる祭りともされる。平安時代には鴨川など河川の氾濫後に疫病が流行した。疫病・災害の原因について、貴族は、政治的失脚者の怨霊・御霊による祟りが原因とされ、それを鎮め、疫神の災厄を祓うために祭りは始められた。疫神を集めて歌舞芸能を披露し、神の心を和ませた上で、自らも愉しみ他の場所に送るという「神人和楽」の意味が込められている。平安時代後期、1069年には田楽五十組500人の参加があり、田楽・猿楽などが演じられている。(『中右記』) 祇園祭の原型は、御旅所への神輿の御渡により成立しているとされ、現在も続く神事・神輿御渡(御輿向・神輿迎-現在の神幸祭、祇園御霊会・祇園会-現在の還幸祭)が祇園祭の本来の意味を持つとみられている。平安時代中期以降、祇園社から3基の神輿が神泉苑に向かい、7日後に戻っていたという。平安時代後期には、朝廷の庇護下で神輿渡御は御霊会として執行されていた。平安時代の祇園祭は、神輿の御旅所への渡御とそれに供奉する田楽などの行列の祭りだった。神輿の前には、神幸路を祓うための鉾が先行していた。平安時代末期に、祭礼が一段と賑やかになる。 中世(鎌倉時代-室町時代)に、山鉾巡行はまだなかった。 南北朝時代、1376年の三条公忠の日記『後愚昧記(ごぐまいき)』に記された祇園会では、神事を行わず鉾は例年通り巡行している。これは、祭礼への関心が、神輿渡御などの神事から山鉾巡行に移ったことを意味している。当時の山鉾は、一人で担ぐ剣鉾のような小型ではなく既に大型化していた。「高大鉾」が倒れ、老尼が圧死するという事件も起きた。 鎌倉時代後期-室町時代前期、巡行は14世紀(1300-1400)から始まったともいう。当時は、神幸列・3基の神輿、山鉾の原型とされる馬上十三鉾・神馬・巫女の神楽・田楽・獅子舞などからなった。御渡の際に、駕輿丁らが度々喧嘩を起こし死者も出た。鎌倉時代に、鉾・長刀に装飾を付けたものが行列に加わる。 鎌倉時代後期に、新たに台頭してきた町衆は、災害を疫神の影響と考えており、疫神退散のために疫神を集める装置の鉾を生み出したともいう。町衆の山鉾は、八坂神社に向かうことはなく、町衆の居住地のみを巡行し疫神を集めていた。 中世の頃、山鉾の経営は、「下辺」といわれた下京66町の自治的な商工民により担われている。祇園社と商工民が結びついたのは、祇園社が材木座・釜座など七座を支配していたためとみられている。座は、神社に年貢を納めて祭りに奉仕することで、営業の特権を得ていた。 室町時代前期、1415年には、神幸祭が行なわれず、山鉾巡行だけが行なわれる。室町時代後期、1533年の天文法華一揆の最中に、祇園会は中止になる。山鉾巡行は2カ月遅れで行なわれる。当時の祇園社は、比叡山延暦寺の末寺・日吉大社の末社になっており、比叡山の僧兵の圧力に屈し、祇園祭は延期されたという。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)以前には、58基(前祭31基、後祭27基、全部で60基とも)の山鉾があった。(『祇園社記』)。戦乱により都は荒廃し、祇園祭も中断される。室町時代後期、1481年以前の成立の一条兼良の『尺素往来(せきそ-おうらい)』に、定鉾以外に鵲鉾(かささぎ-ほこ)・跳鉾(おどり-ほこ)・白河鉾などが記され、合わせて笠車・風流の造山・八撥の曲舞が奉納されたとある。 室町時代後期、1500年に祭りは再興された。応仁・文明の乱後33年の歳月を必要とし、前祭山鉾26基、後祭山10が復活した。祭りの再興は都再建の原動力にもなった。 安土・桃山時代、1590年に豊臣秀吉は都市改造を行い、旧来の「平安京地割」から「天正地割(短冊形町割)」に改変させる。この時、祇園祭の氏子区域の鉾町だった四条室町の「下京古町」だけは、町割りが回避される。その理由として、商工業者が密集し、簡単に地割が行えなかったこと、山鉾町の室町町衆の強固な自治意識と抵抗があったからと考えられている。このため、現在もこの地域には平安京地割が残されている。 安土・桃山時代、1591年に秀吉は御旅所を寺町四条に移させた。御土居の築造に伴うものであり、中世の旧御旅所は、少将井御旅所(車屋町夷川冷泉東洞院)・大政所御旅所(高辻烏丸、現・下京区烏丸高辻上ル大政所町)の2カ所にあった。祭礼時に神輿は両所に分駐していた。現在、少将井御旅所は町名(中京区)のみが残り、大政所御旅所には小祠が建つ。なお、御旅所へ向かう四条口が御土居によって塞がれ、神幸祭・還幸祭は以後11年間は、三条口に迂回するようになる。 安土・桃山時代-江戸時代前期に、祭礼はより盛大になり、豪華絢爛な「祇園祭礼図屏風」・「洛中洛外図屏風」などにも描かれる。この頃、町組整備に伴い、祇園社氏子区域の中に山鉾町とその寄町(よりちょう)が定められた。祇園祭に際し、地之口米(じのくちまい、地口米)の制度(寄町制度)が整備された。賦課金を出し山鉾経費を援助する制度であり、近代、1872年の寄町制度廃止まで続く。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降、現在の山鉾の構成とほぼ同じになる。祭りは、武具の携帯禁止など幕府による細部にわたる統制下に入った。江戸時代前期の大火(1706)、江戸時代後期の天明の大火(1788)、禁門の変の「どんどん焼け」(1864)でも、山鉾の多くが焼失し、その後復興されないままの「焼山(やけやま)」が生まれた。 近代、明治期までは祇園祭は、「祇園御霊会」、「祇園会」といわれ、神幸祭(旧暦6月7日、七日山鉾、中世には神輿迎)、還幸祭(旧6月14日、十四日山々、中世には祇園会、祇園御霊会)の日程で行なわれていた。明治期以後は、それぞれ新暦の7月14日と7月24日に変更される。 コレラの流行により1879年、1886年には、山鉾巡行が11月に延びた。1887年には5月に繰り上げられている。 第二次世界大戦中には、「祈皇軍武運長久」の幕を掛けた鉾も現れた。近代、1943年に、戦時下で資金と物資不足などから山鉾巡行は中止され、神輿御渡のみ実施される。1944年にはこれも中止された。戦後の1947年に復興され、長刀鉾・月鉾の2基のみが建ち、長刀鉾だけが巡行している。 山鉾巡行は、1966年以前は前後2日に分かれ、巡行路も異なって行われていた。以後は、「先祭(さきのまつり)」(7月17日)、「後祭(あとのまつり」(7月24日)が一つになる。「あと山」の山鉾巡行は取りやめになり、花笠巡行に代る。2014年に、約半世紀ぶりに後祭の山鉾巡行が復活する。前祭23基、後祭11基の山鉾行列があった。 山鉾の復活、道路の狭さ、観客の安全面を考慮して巡行路の変更(1956、1961)があった。 1996年に、男の祭りである祇園祭への参加を目指し、女性だけの囃子方「平成女鉾清音会(さやねかい)」が結成された。なお、平成女鉾清音会は鉾町を持たず、鉾は白木のままで装飾品もない。 2007年に、祇園祭山鉾連合会は、祇園祭の山鉾行事を国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界無形文化遺産」として、登録へ向けた取り組みを進めている。国内ではすでに、「国の重要無形民俗文化財」の指定を受けている。 2008年に、「宵山」などで山鉾に飾る駒形提灯に使われる白熱電球が、消費電力の少ない電球型蛍光灯に交換されている。32基の山鉾に付けられた提灯の白熱電球は計約2200個、消費電力は1個当たり20Wから10Wに半減。延べ30時間の点灯により、期間中の二酸化炭素排出量は約1100㎏の削減となるという。 2009年に、 祇園祭はUNESCOの世界無形文化遺産に単独で登録される。 2016年には、京都祇園祭の山鉾行事を含む全国33件の祭りが一括登録された。 2020年・2021年に新型コロナウイルスのため、山鉾建・山鉾巡行も中止される。神事は行われている。 2022年に3年ぶりに山鉾巡行も復活した。196年ぶりに休み山の鷹山が復帰し、後祭に巡行した。先祭23基・後祭11基、計4基になり、江戸時代後期の巡行が再現された。 ◆神輿洗・神幸祭 祇園祭の祭礼は、3基の神輿が四条御旅所に渡御する 神幸祭(17日夕刻)と、神輿がそれぞれ別の経路で還御する還幸祭(24日夕刻)を中心に行なわれる。山鉾巡行(17日)・花笠巡行(24日)は、神幸祭・還幸祭の先触れとして行われている。 7月10日、鴨川に架かる四条大橋の上で、神輿洗い(さきの神輿洗い、神輿洗式)が執り行われる。主催・八坂神社・宮本組・清々講社による。 なお、八坂神社には4基の神輿がある。そのうち、中御座(古くは「大宮」、六角形、烏鳥[鳳凰]、主祭神・素戔嗚尊[スサノヲノミコト] 、かつては牛頭天王、現在の運営は三若神輿会(さんわかしんよかい)、東御座(古くは「八王子」、 四角形、葱華[宝珠]、主祭神・櫛稲田姫命[クシイナダヒメノミコト] 、かつては八王子、運営は四若神輿会)、西御座(古くは「少将井」、八角形、烏鳥[鳳凰]、主祭神・八柱の御子神[ヤハシラノミコガミ] 、かつては頗梨采女[ハリサイニョ]、婆梨采女、婆梨女)、運営は錦神輿会)の3基が御渡する。 神輿洗いの神事は、主神を祀る中御座のみによって行なわれる。鴨川東岸の一部(四条大橋-松原橋)だけが「宮川」と呼ばれている。午前中に、仲源寺(東山区)での神事の後、宮川から汲み上げられた水は、神事を経て「神事用水」として、鴨川河畔と仲源寺(予備)に置かれる。 18時に八坂神社での「神輿洗奉告祭」の終了後、神輿蔵から出された神輿3基のうち2基を舞殿に据える。氏子総代世話方らにより、八坂神社本殿前で大松明に点火される。大松明は疾走し四条通を祓い清め、「道しらべの儀」と称される。中御座神輿1基が、「東御座」の氏子「四若」により担がれ、列の前後を松明で照らし鴨川四条大橋まで繰り出す。神輿は橋上の中央北側に据えられ、神輿を清める神事が行なわれる。橋中央では神職による祝詞の後、「御神用水」の入った神水桶3個に大麻(おおぬさ)が浸され、神輿に降り注がれ清められる。水飛沫は、厄よけの効用があるといわれ担ぎ手も身を清める。 この日、清められた神輿は、20時30分頃、再び八坂神社に還幸する。舞殿でほかの2基とともに、飾り付けられ神幸祭(17日)当日を待つ。なお、7月28日にもう一度、同じように神輿洗い(あとの神輿洗い)が行われる。28日の神輿洗では神社に戻った後、神輿庫に収められる。 神輿洗いはかつて四条河原で執り行われていた。この神事について、原初的な御霊会の疫神還却の意味があるとの指摘もある。祭りに先立ち鴨川より神を迎え入れ、荒魂により再生させる御阿礼(みあれ)の意味と解釈される。 神幸祭(前祭)では、八坂神社本殿に稚児などが昇殿し神事が行われ、宮本講社の人々が神宝を預かり御旅所に向かう。神輿3基は15日より拝殿に安置され、神輿会の舁き手が担いで拝殿回し・差し回しの後、各々の所定順路を渡御し、四条通南側の御旅所まで巡行する。神職による着輿祭の後、向かって右の西御殿には中御座(素戔嗚尊)・東御座(櫛稲田姫)の2基、反対側の東御殿には西御座(八柱御子命)1基・子ども神輿東若御座1基が置かれる。灯明・神饌が供えられる。この期間を「まつりのあい」という。なお、還幸祭(後祭)では、御旅所から八坂神社に神輿が戻る。 神輿渡御は、八坂神社の氏子により奉仕され、清々講社は氏子から浄財を集め、神輿渡御・山鉾巡行・花笠巡行に協賛する。筆頭格の宮本組70人は神輿渡御時に、前導し神宝を奉持し、管理・修理も行う。神輿3基を担うのは、三若神輿会・四若神輿会・錦神輿会により、それぞれ500-600人で構成されている。 鴨川と祇園祭の関連としては、神輿は鴨川を渡る。安土・桃山時代、『洛中洛外図屏風』(1574)には、四条の仮橋を3基の神輿が渡る様子が描かれている。浮橋は、祭礼の度に堀川材木神人(堀川神人)によって架けられていた。山鉾巡行の際に鉾は鴨川を渡らない。古来より、山鉾は鴨川で祇園社を遥拝して引き返していた。 ◆神輿の構造・装飾 神輿の重量は2tになる。神輿の所有は八坂神社であり、神輿を舁く轅(ながえ)と呼ばれる棒2本は、神輿会が管理している。轅は長さ10.5m、重さ150㎏ある。渡御には60-70人が「ホイット、ホイット」の掛け声をかけ入れ替わりながら舁く。「ホイット」は「祝人」の転訛という。 屋根は、中御座が六角、東御座が四角、西御座が八角になる。神輿全体が錺金具で装飾され、木地を見せない総包になる。いずれの神輿も製作年代については不明であり、数百年に渡り継承され修復を重ねたとみられている。 屋根の頂点には「大鳥」が飾られる。中御座・西御座は鳳凰、東御座は宝珠になる。「小鳥(鳳凰・燕)」は蕨手(わらびで)の先端に付く。「屋根」は唐破風造で、厚手の打出彫が施される。「蕨手」は、屋根の4隅にあり曲線を描く。蕨手には房状の「隅瓔珞(すみようらく)」が下げられ、胴上部には平板の「平瓔珞」で飾られる。緋色(錆朱色)の「巻立(まきたて)」は、芯木に紐を巻き鈴が付く。四方に黄金色の「鳥居」が立てられ鍍金錺金具が付く。鳥居の両脇に「高欄」があり、先端に擬宝珠が付く。胴回りに「神鏡(しんきょう)」が付けられている。中御座は18枚、東御座・西御座24枚になる。神鏡の内側に錦布の「戸帳(とちょう)」が掛けられる。紐の「胴巻」は戸帳・神鏡を押さえる。 ◆山鉾 大型の山車である山鉾(やまほこ/やまぼこ)の原型になったのは、邪気を祓う鉾(矛)とされる。「剣鉾(けんほこ)」といわれ、6mほどの柄の先に鉾が付いたものであり、人が垂直に立てて柄を支えた。鉾は、神の降臨する依代(よりしろ)でもあった。なお現在も京都には、200本ほどの剣鉾があると推定されている。 祇園祭の山鉾では鉾は特殊に発達し巨大化・装飾化した。屋形上の真木(しんぎ)柱の先端には鉾頭(ほこ-がしら)がある。鉾様の飾りは、より高い位置で輝き揺れる。平安時代に、作り山・笠が現れる。室町時代には現在のような台車が登場する。 山鉾の源流は、平安時代中期、998年に、田楽法師・無骨が大嘗会の標様の柱(標山[しめ-やま])を引いたものが始めともいわれる。999年に、藤原道長は祭りの過熱を恐れてこれを禁じ、検非違使に追捕を命じた。無骨はうまく逃れている。(『本朝世紀』)。平安時代後期、1157年に鉾が現れたとも伝えられる。 鎌倉時代末期-室町時代(南北朝期)に、鉾・山・笠鉾・芸屋台(移動舞台となる作り物)が形作られたともいう。「散楽空車(むな-ぐるま)」(1013、『本朝世紀』)といわれる山車は、屋根はない屋台車であり雑芸芸人を乗せた。田楽の元になる民間芸能が演じられた。 南北朝時代、1378年に、足利義満(1358-1408)は世阿弥(1363?-1443?)を伴い山鉾を見物している。江戸時代には33基の山鉾に固定した。 当初、鉾は祇園社が所有し、社家が分担し管理したという。室町時代には、町衆の山鉾と入れ替わったとみられ、今日の祭りの形態が整った。 江戸時代後期、文化・文政年間(1804-1830)に、鉾の技術は確立されたとみられている。 ◈現在、山鉾のうち29基は重要有形民俗文化財に指定され、鉾・傘鉾・船鉾・曳山(ひき-やま)・舁山(かき-やま)の5種がある。曳山・舁山を合わせて「山」と呼び、曳車(ひき-ぐるま)型の大型鉾・傘鉾を合わせて「鉾」という。 鉾は真木(しんぎ)を立て4車輪があり、囃子方を乗せ引っ張り移動する。長刀鉾・月鉾・鶏鉾・菊水鉾・函谷鉾・放下鉾の6基になる。曳山は真木がなく真松(しんまつ)を立て4車輪があり、囃子方を乗せ引っ張り移動する。山は人が持ち上げ舁く。傘鉾は傘に装飾の垂り(さがり)があり、山鉾の古い形態を再現している。船鉾・大船鉾には、真木はなく船型をしている。かつては真木があったともいう。 鉾の真木先端の鉾頭は神の依代であり、龍神・蛇身を象徴している。真木は神が降りやすいように極力天高くし、鉾頭は神が好むように輝く。山の真柱の松には人形が置かれ、松もまた神の依代であり人形は神を表している。 ◈鉾建てには3日かかる。鉾は、短期間での組立・解体ができるように工夫されている。職人による作事方が作業に当たる。初日に手伝(てったい)方は、鉾本体(胴)の構造材を櫓組みする。釘は使わず、部材両端の凹凸部分の「仕口(しぐち)」を噛ませ、「鼻栓」で留め直角に組む。鉾には檜製の真木を立てる。真木は3-4に分かれ、先端は竹製になっている。鉾上部は真木を斜めから支える禿柱4本と、櫓に渡された横木・燧(ひうち)とで成る。この四角錐が真木に追従し、水平に撓(たわ)むことで揺れを分散・吸収させる。 2日目は荒縄を部材結合部に巻いて木材を組み補強する。縄で結わえる「縄搦み(縄組み)」には、「雄蝶結び(進行方向の前後)」・「雌蝶結び(進行方向の側面)」・「海老結び」などが使い分けられる。なお、各鉾で結び方に違いがある。これらの縄搦みにより鉾本体は柔構造になる。使用する荒縄は5-7kmに及ぶ。その後、真木(20m)の飾付けが行われる。真木立てでは、組んだ櫓を一度横に倒し、真木を差し込み大繩をかけてゆっくりと立ち上げる。 3日目は、梁材・石持・車軸に縄搦みを行い、水平方向の石持2本と垂直方向の櫓の柱4本を縄搦みで結合させる。車方は鉾・曳山の車輪(直径2m)を取り付ける。大工方は、床(舞台)・柱・屋根などの化粧材を設える。最後に町役員が懸装品を飾り付ける。 なお、長刀鉾・鶏鉾の2基は、鉾上部屋形に構造材の柱がなく、化粧材の柱のみで組まれている。鉾の軽量化と大型化を同時に実現させた。 ◈巡行時には保存会役員20-60人が裃を着て山鉾の前を歩く。鉾は綱方(巡行時の曳き子、曳方)40人-50人ほどで動かしている。音頭取(お囃子と車の操作の上に立つ指揮者、手伝方)は2人おり、街角を曲がる時には4人になる。屋根方(大工方)4人は、鉾の屋上で真木の動揺を加減し、電線等の障害を捌く。屋台(4畳半-6畳)に囃子方35-40人が乗り、祇園囃子が奏じられる。巡行の見せ場は、車方10人ほどによる辻回しと呼ばれる鉾の方向転換時で、巨大な車輪に渡し木を差し入れて調整する。 船鉾を除く鉾の重量12t、地上から鉾頭までの高さ25m・地上から屋根まで8m、車輪直径1.9m、鉾屋根の長さ4.5m・幅3.5m、鉾胴長さ3.5m・幅3m、石持長さ6m。 ◈山は14-20人ほどの山舁(やまかき、舁方)が曳く。山には、屋台の上に神の依代の松が立てられ、それぞれの題材に由来するご神体が安置されている。 重量1.2t~1.6t、地上から松の木までの高さ6m、地上から屋根までの高さ4.5m。岩戸山・北観音山・南観音山の3基は、曳山であり鉾と同じ形態になる。真木が松の木になる。高さは地上高15m。 ◆山鉾装飾・御神体 山鉾の装飾は豪華絢爛として「見せる祭り」を演出している。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)以降に成立したといわれる。江戸時代には鉾・山には、一流の絵師・彫物師・織師の名品、舶来の織物なども用いられた。「祇園祭礼図屏風絵」に描かれるほど盛大で華麗なものになる。 ◈山鉾は錺金具で飾られる。さまざまな題材に因る。たとえば、中国の故事(8基)・記紀神話・能楽狂言・神仏の信仰・武器などにより、からくり仕掛けもある。 ◈説話の人物には豪華な前掛・胴掛・見送・水引・タペストリーなどの装飾品がある。それらは中国・朝鮮・インド・ムガール(インドのイスラム帝国)・トルコ・ペルシャ(イラン呼称)、ベルギー・フランス・イギリス・コーカサス(黒海・アゾフ海・カスピ海に囲まれる地域)・ロシアなどからもたらされた。題材もギリシャ神話・ローマ史話・旧約聖書などに因るものもある。 これらの素材は16-17/17-18世紀に、勘合貿易・朱印船貿易による海外交易で世界中から輸入された染織品が用いられた。綴織(つづれ-おり、綴錦[つづれ-にしき]、緯[よこ]糸に2色以上の色糸を使う)・更紗・緞通(だんつう、手織りの重厚な絨毯)、毛織物、西陣織などになる。これらは堺の納屋衆(なやしゅう、倉庫を所有した豪商)、下京の豪商などによりもたらされた。渡来した染織幕は230点以上残るという。これらの品々で疫神を惹きつけね神輿が通る道を浄め、封じ込めようとする意図があった。 たとえば、鯉山のタペストリー(ベルギー・ブランバン・ブリュッセル作)は、伊達政宗(1567-1636)が欧州に派遣した仙台藩氏・支倉常長(1571-1622)が持ち帰ったものだった。ギリシア詩人・ホメロス(前8世紀頃)の抒情詩「イーリアス」のトロイア戦争(ギリシア・トロイアの戦い)に題材がある。これは鶏鉾・見送、霰天神山・前掛垂、白楽天山・胴掛などにも使われている。さらに、滋賀県の大津祭・長浜曳山祭にも用いられた。 ◈絵図装飾として円山派祖・円山応挙(1733-1795)は、6つの山鉾町より依頼され作品を残している。月鉾の屋根軒裏には、江戸時代中期、1784年の「金地著草花図」4面が残る。保昌山に江戸時代中期、1773年作の幕下絵があり、淡彩の中国の故事・人物が描かれている。保昌山胴懸に「張騫閉塞白鳳図」「巨霊人虎図」がある。 四条派・松村景文(1779-1843)は、長刀鉾の屋根軒裏前部に「双丹頂鶴図」、後部に「孔雀図」、垂木間に「百鳥図」があり、23種の水鳥・山鳥が描かれている。江戸時代後期、1829年の作になる。 今尾景年(1845-1924)は、函谷鉾の軒裏に「金地著著色鶏鴉図」を近代、1900年に描いた。 国井応文(1845-1924)は、函谷鉾の破風の錺金具に鳳凰の下絵を描いている。 四条派に西洋画法を取り入れた竹内栖鳳(1864-1942)は、孟宗山の絹地見送に水墨画「孟宗竹林図」を描いた。近代、1940年作になる。2014年に綴織見送りが新調された。 ◈木彫装飾として南観音山の御神体・楊柳観音像(会所)がある。南北朝時代作、鎌倉時代後期作ともいう。脇侍・善財童氏は、江戸時代後期、1788年の天明の大火後に製作されたとみられる。 芦刈山の御神体・旧頭(会所)は、室町時代後期、1537年に七条仏師・康運による。衣装の「綾地締切蝶牡丹文片身替小袖身替小袖」は、織田信長(1534-1582)より贈られたという。御神体衣装としては最古になる。 橋弁慶山の御神体・弁慶・牛若丸は、室町時代後期、1563年に、康運(?-?)作になる。弁慶の鎧「黒韋威肩白胴丸大袖付」(重文)は、室町時代作になる。 浄妙山の御神体・筒井浄妙像・一来法師像の浄妙像衣装は「黒韋威肩白胴丸大袖喉輪付」(重文)になる。橦(とう)材。 木賊山の御神体・翁像の頭(会所)は安土・桃山時代作であり、奈良の春日仏師による。足台には、江戸時代前期、「元禄五壬申年(1692年)」の墨書があった。 太子山の御神体・聖徳太子像は、江戸時代前期、享保年間(1716-1736)作とされる。頭は檜製。 山伏山の御神体・浄蔵貴所像の頭部の製作年は不詳、江戸時代中期、1722年以前の作とされる。頭に兜巾を被り、眉・髪・鬚が描かれ、つけ髪は人毛による。 船鉾の船首に飾られている想像上の水鳥・鷁(げき)は、江戸時代中期、1760年作であり、木彫総金箔になる。高さ1.3m、両翼2.7m。 孟宗山の御神体・孟宗像は、江戸時代後期、1796年作で七条仏所・康朝(?-?)による。檜材。 鯉山(会所)の鯉は江戸時代の左甚五郎(?-?)作との伝承がある。 ◆粽 鉾建・山建から宵山までは、各山鉾町で山鉾の会所で厄除けの粽(ちまき)が売られる。巡行のための運営資金に充てられる。 上賀茂一帯(北区)の農家で作られる。笹の葉をイ草で巻き、束にしている。 ただ、ほとんどの山鉾町の粽は食べられる中身は入っていない。 授かった粽は、厄除け・災難除けとして家の門口に飾り、翌年の祇園祭で新しい粽と取り替える慣わしがある。 粽は各山鉾町で、安産・学問成就・縁結びなどのご利益もあるとされる。 ◈ 粽は故事に由来している。八坂神社の祭神・素戔嗚尊(すさのお-の-みこと)が、旅の途中でもてなした蘇民将来にお礼として、子孫に疫病を免れさせると約束し、その印として「茅の輪」を付けさせたのが始まりとされる。 『備後国風土記(びんご-の-くに-ふどき)』逸文によると、須佐雄神(すさのお-の-かみ)が、一夜の宿を借りようとした。裕福な弟・巨旦(こたん)将来に断られ、貧しい兄・蘇民将来には迎えられ粟飯などを御馳走になった。須佐雄神はそのお礼に、「蘇民将来之子孫」といい、茅の輪(ちのわ)を腰に着けると厄病を免れることができると告げた。その後、皆が亡くなり、教えの通りにした蘇民将来の娘だけは助かったという。 ◈ 粽はかつて巡行の際に山鉾の上から観客に投げられていた。現代、1983年に、危険なため中止されている。 2006年には黒主山保存会が、祇園祭で初の食べられる生麩の粽を販売した。 2022年に196年ぶりに後祭山鉾巡行を果たした鷹山は、食べられる粽を販売している。鷹山のご神体3体のうちの「樽負(たるおい)」は、大きな粽を口に運ぶ姿をしている。 ◆稚児 稚児は神の使いとされ、神霊が降臨しやすいとされる5-10歳の男児の中から選ばれる。かつて、船型を除くすべての鉾に稚児が乗った。その後、なり手不足などから次第に廃され、稚児人形に変わる。現在も生稚児を乗せるのは、長刀鉾1基だけになった。 長刀鉾稚児は、神事・行事の前には「理髪の儀」が執り行われる。稚児の前髪を真っすぐに切り揃え、襟足を三角に剃り上げる「うろこ」が施される。神事・行事に際し、決められた衣装を身に着ける。祭りの期間中は、男性だけで、稚児の着付け・理髪・化粧・身の回りの世話などをする。 ほかに久世稚児2人、綾傘鉾稚児6人、馬長稚児などがある。これらの稚児には、化粧方と呼ばれる顔師が白化粧を施している。下地に鬢付油を塗り、その上に水で練った植物性の白粉を塗る。 ◆女鉾 現在、女性による山鉾町を基盤に持たない「平成女鉾清音会」が活動を続けている。まだ「平成女鉾」は、山鉾巡行への参加は果たせていない。 現代、1994年の平安建都千二百年事業を契機に、「平成女鉾をつくる会」が発足した。1996年には「平成女鉾」が完成し、櫛稲田姫命を祀る。同年に囃子方を募集し、八坂神社に祇園囃子を奉納する。1997年-2002年、祇園祭花傘巡行に参加要請した。2000年、2001年に平成女鉾は京都駅ビルに建てられる。2002年には「平成女鉾清音会」に改称された。平成女鉾の会は解散し、囃子方清音会が鉾の運営を引き継ぐ。2004年には、 平成女鉾清音会事務所(下京区)が開設された。2007年に、平成女鉾は新風館の中庭に建てられる。2010年に、八坂神社奉納囃子・道中囃子(東山花灯路協賛事業)に参加した。2015年には、神泉苑祭に祇園囃子を奉納する。2016年に平成女鉾はロームシアター京都の中庭に建てられている。 平成女鉾、建立年1996年、建立費5000万円、高さ20m、幅4.5m、重量10t。 なお、2001年に南観音山では、女性囃子方も巡行に正式に参加させている。函谷鉾では、戦後初めて女性を鉾に上げ「民主鉾」といわわれ、宵山までは女性囃子方を参加させていた。江戸時代前期、1615年頃に描かれた「洛中洛外図屏風」には、巡行中の鉾上に女性が乗る姿も確認できると指摘された。ただ、男性が女装した姿ともいう。現在でも、長刀鉾・放下鉾・北観音山では、女性の拝観も認められていない。 ◆吉符入り 「吉符入り(きっぷ-いり)」7月1日(中京・下京区の各山鉾町) は、神事初めであり、通例は1日午前中に行う。 江戸時代に、4座の雑色(ぞうしき、東西町奉行所下にあり警察・検察権利の一部を担った)が、八坂神社の執行職と神事の打合せを行った。四条東洞院辻で、出迎えの長刀鉾・函谷鉾の役員に、古例にのっとり祭りを行うことを指示した。 現在は、各山鉾町(船鉾町は3日・長刀鉾町は5日)では、各町会所に八坂大神の神位を勧請し、祭の行司以下役員の選定、山鉾の組み立ての大工手伝い・曳行の車方と契約書の調印を行う。 神輿会でも行われる。三若神輿会は「吉甫入り」と書く。 ◆長刀鉾町御千度祭 「長刀鉾町御千度祭」(7月1日)では、稚児1人・禿(かむろ)2人・長刀鉾町役員により八坂神社に昇殿参拝する。稚児は涼み衣装(絽の友禅染振袖、こっぽり下駄)を身に着ける。稚児として選ばれた事が奉告され、祭礼の無事進行も祈念する。稚児らは前髪をそろえ、襟足を三角にそり上げる「うろこ」の髪形をしている。一行は本殿を右回りに3周し、本殿の表と裏で参拝することを繰り返す。お供の禿・役員も含めて千度の参拝になるという。 ◆くじ取り式 「くじ(鬮)取り式」(7月1日)(京都市議会議場)は、巡行する山鉾の順番をくじで決める。かつては、順番を巡る先陣争いが絶えなかかったため、室町時代後期、1500年に始まるという。江戸時代には、京都所司代列席により、六角堂で行われていた。近代以降は歴代の京都市長が立会いのもと、京都市役所の京都市議会議場で行われている。 先頭の長刀鉾のほか「鬮取らず」の9基は、巡行順番が決まっており、くじを引かない。先祭(長刀鉾・函谷鉾・放下鉾・岩戸山・船鉾)の5基、後祭(橋弁慶山・北観音山・南観音山・大船鉾)の4基になる。巡行の順次は、あらかじめ鉾と鉾との間に、およそ3基ずつ山が並ぶように定められている。 くじ取り式では、最初に3基の鉾の順番を決められ、次に、先祭の山、先祭の傘鉾、後祭の山の順でくじを取り順番が決定する。 ◆長刀鉾稚児舞披露 「長刀鉾稚児舞披露」(7月5日)(長刀鉾町)では、長刀鉾の吉符入り(目出度い書付)により、正式に長刀鉾町に仲間入りした稚児1人と禿(かむろ)2人による稚児舞「太平の舞」が会所(四条烏丸東)2階で披露される。 稚児は、孔雀の羽でできた「蝶とんぼの冠」を被り、振袖・袴姿で鞨鼓(かっこ)を身に付け撥(ばち)を両手にし、空で交差させ開く所作で3度舞う。 ◆綾傘鉾稚児八坂神社社参 「綾傘鉾稚児八坂神社社参」(7月7日)(八坂神社) では、稚児に選ばれた5-8歳の男児6人は、烏帽子に狩衣姿で八坂神社を社参し、山鉾巡行の無事を祈願する。 本殿では、「神の役」を務めることを認める「宣状」を受け取り、本殿を3周し、本殿の正面と背面で手を合わせる。 ◆会所飾り・屏風祭り ◈鉾建て・山建てから宵山までは、鉾と山にも提灯が吊るされ、「会所飾り(宵山飾り)」では山鉾のご神体・懸装品・町内の宝物が披露される。 ◈町会所以外の通りに面した旧家町家でも、宵山(7月6日)に「屏風祭り」が催される。江戸時代中期にはすでに行われていた。最盛期は、近代、明治期(1868-1912)後期の染織産業の活況期だったという。「静の美術館」とも呼ばれる。 町家は表の格子を外し、店から奥座敷までの間の障子襖類を取り払う。軒に神灯が灯り、青簾(あおすだれ)をかけ、緞通(だんつう)・毛氈(もうせん)を敷きつめる。魔除けのヒオウギ(檜扇)が活けられる。家蔵の屏風を巡らし、円山派・四条派など京絵師の大作も多い。染織品・鉾雛形・鎧・装飾金具・活花などが披露される。かつては、懸装品を手掛けた画家に新作を描かせ披露することもあった。 ◆長刀鉾稚児八坂神社社参 「長刀鉾稚児八坂神社社参」(7月13日)では、巡行の際に先頭を行く長刀鉾の稚児・禿が町会所を出発し八坂神社に社参し、祭りの無事を祈る。稚児は白地の鳳凰飛雲紋振袖に紗地の祇園唐草文狩衣、紫地の波立涌指貫を身に着ける。当日稚児は、「正五位少将」の位をもらい、10万石の大名と同じ供揃えを整えるとされる。神木の杉の葉でくるんだ「杉守り」を授かり、この日から神の使い(神の子)になる。その後、金の立烏帽子を被る稚児は強力(ごうりき)の肩に担がれて南楼門を出る。 以後「お位返しの儀」まで地面に足をつけない。食事も火打石で清められた料理を父・祖父ら男性のみと食する。 ◆中之町御供 「中之町御供」(7月14日)では、松原仲之町神祠(松原中之町) に長刀鉾稚児参拝する。かつて松原通は山鉾の巡行路に当たっており、この地が休憩所になっていた。その名残で、いまも稚児、禿が神祠に参詣する慣わしになっている。 ◆豊園泉正寺榊建 「豊園泉正寺榊建(ほうえんせんしょうじ-さかきだて)」(7月16日)(東洞院仏光寺東入ル) は、主催・豊園泉正寺榊奉賛会により、豊園社御真榊建てが行われる。榊の木を束ねて作られている。疫病消除の意から真榊台を建て、かつては各町内の榊奉斎行列が3基の神輿にそれぞれ供奉されてきたという。 現在では、泉正寺町御真榊台のみが残されている。1992年7月から神輿の神幸列還幸列を前行する形で、中御座神輿を先導供奉している。 ◆御霊遷 「御霊遷(みたまうつし)」(7月16日)(八坂神社)は、宵宮祭で、境内の明かりがすべて消された中で、八坂神社本殿より舞殿の3基の神輿に、9人の神職により神輿へ祭神を遷す「御霊遷」の神事が行われる。 ◆御旅所・無言詣り 四条センター八坂神社四条御旅所には、7月17日-7月24日に神輿3基が渡御し還幸祭まで滞在する。 御旅所は、「仮の宮」「離宮」ともいわれ、本宮を出た神輿を迎えて仮に祀る場所になる。 この滞在の7夜に、「無言詣り」の風習がいまも続く。道中誰とも会わず、言葉も交わさずに御旅所に詣でると、その願いがかなうとされる。かつては祇園の芸舞妓が通った。 川端康成の『古都』でも千恵子が無言詣りをし、生き別れた双子の姉妹は再会する。 ◆久世駒形稚児供奉 「久世駒形稚児供奉」(7月17日)(八坂神社)では、久世稚児(駒形稚児)は、南区上久世町の綾戸国中(あやとくなか)神社のご神体の駒形を胸に携えている。稚児は神の依代になる。 綾戸国中神社の祭神も素戔嗚尊であり、八坂神社の「和御魂(にぎみたま)」に対し、「荒御霊(あらみたま)」と呼ばれる。久世稚児は八坂神社の祭神・素鳴戔尊の荒魂を具現しており、下馬せずに八坂神社境内に入ることが許され、騎乗したまま舞殿を右回りに3周する。この点で、長刀鉾の生稚児との違いがある。久世稚児は、神幸祭・還幸祭で馬に乗り、中御座の神輿を先導する。 久世駒形稚児の由来については不詳だが、室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)以後の芸能集団「少将井駒形座中」との説もある。 ◆山鉾巡行 現在の山鉾巡行は2度行われ、7月17日(旧 6月7日)を前祭(さきまつり)、7月24日(旧 6月14日)を後祭(あとまつり)と呼ぶ。 1966年以前は、前祭と後祭に分かれて巡行していた。以降は前祭にすべての山鉾が巡行した。2014年以降は、再び分かれて巡行している。 現在は、前祭(7月17日)で、午前中に山鉾巡行(重要無形民俗文化財指定)が行われる。長刀鉾(なぎなた-ぼこ)を先頭に、最後の船鉾までの山鉾23基がくじで定められた順序に従い巡行する。後祭では、北観音山など11基が巡行している。合わせて34基が、鬮取り(くじとり)式で決められた順に従い巡行する。 山鉾は、疫病などの災厄をもたらす疫神を鎮めるために、依り代(よりしろ)として作られ、町中を巡行したと考えられる。神輿渡御(神幸祭)に先立つ、都大路の清祓をしたとも考えられている。 巡行の順次は、鉾と鉾との間におよそ3基ずつ山が並ぶように定められている。順路は四条烏丸から四条通を東進し、途中の四条堺町で奉行(京都市長)・各山鉾町の町行司により「鬮(くじ)改め」が行われる。各山鉾が正しく鬮順に従っているかを確かめる儀式になる。各山鉾町の町行司が文箱の中の鬮札を差し出し、奉行役の京都市長が確認する。 鉾の上層には10歳くらいの男児1人が化粧し、頭に鳳凰があしらわれた金冠(金銀丹青鳳凰の冠、天冠)を頂き、本衣装の紅地雲取龍鳳凰金襴振袖羯に白石畳地色有職丸紋二倍織表袴を身に着け、鳳凰意匠を織り込んだ襷を掛ける。鼓(かっこ)を手にして上り、「鉾の稚児」という。かつて、鉾の町内には祭の稚児の当番が定められていた。現在は、先頭の長刀鉾に、稚児(生稚児、神の使い)が唯一乗る。長刀鉾以外では人形が用いられる。長刀鉾稚児は四条通麩屋町の斎竹(いみたけ)に張られた注連縄(しめなわ)を太刀で切り、巡行は始まりを告げる。 山鉾は河原町通を北進し、御池通を西進する。新町御池で解散し、各山鉾町に帰る。午後は夕刻より3基の神輿が氏子区内を巡行し、四条京極の御旅所に渡御する。 巡行時に「鬮取らず」の5基は、室町時代応仁・文明の乱(1467-1477)以前と変わらない慣例になっている。ほか、函谷鉾・放下鉾・岩戸山・船鉾には一定の順序がある。鉾はほかに鶏鉾・月鉾・菊水鉾・綾傘鉾と、四条傘鉾の9基、山は岩戸山・占出(うらで)山・牛天神山・油天神山・太子山・白楽天山・伯牙(はくが)山・郭巨(かっきょ)山・山伏山・霰(あられ)天神山・木賊(とくさ)山・芦刈山・孟宗山・保昌(ほうしょう)山・蟷螂(とうろう)山の全14基が巡行する。 後祭(7月24日)は、2014年より10基の山鉾が各町を出て烏丸御池に集結し、前祭とは逆の順路を巡行する。橋弁慶山を先頭に、北観音山・南観音山・大船鉾・鯉山・役行者山・黒主山・八幡山・鈴鹿山・浄妙山・鷹山が巡行する。 2022年より、先祭・後祭の辻回しに際し、交差点を八坂神社の霊水で清める「青龍神水お清めの儀」が新たな儀式として加えられた。 巡行が終わると、山鉾は各山鉾町に戻りかつてはすぐに解体・収蔵されていた。 巡行とほぼ同時に、花傘巡行がある。10余基の傘鉾を中心に、氏子団体が鷺舞・田楽などを整え、本社から市役所、四条御旅所などを巡って、本社に還御する。本殿前でそれぞれ舞踊の奉納が行われる。 ◆祇園囃子 祇園祭の祭囃子の祇園囃子は、囃子も荒ぶる疫神(怨霊)を鎮めるための道具立てだった。山鉾巡行(7月17日・24日)に際して鉾の上で演奏される。囃子の歴史の詳細不明。室町時代末期に能楽の影響で成立し、江戸時代に現在の囃子になったともいう。(『虎明本狂言』)。 囃子方は、鉾により異なる。交代予備員も含め40人ほどが鉾に乗り、鉦(かね)方8人、笛方8人、太鼓方2人になる。また、鉦10数丁、笛(竜笛([りゅうてき])・能管[のうかん])10数本、締(しめ)太鼓数個で編成されるともいう。 鉦の響きに特徴があり、現在の囃子は俗称「コンチキチン」と表現される。一部共通の曲があり、大半は鉾ごとに独自の30曲程/40曲以上を所有している。往還でも調べは異なり、鉾と山でも別になる。曲の種類としては、奉納囃子、緩やかな調子の渡り囃子(四条河原町まで)、早い調子の戻り囃子(四条河原町以後)がある。 ◆オハケ神事 「オハケ清祓式(きよはらい-しき)」(7月24日)(八坂神社又旅社[(三条・御供社)])では、神泉苑と関わりある神事がいまも行なわれている。 祇園祭還幸祭の前日(7月23日)に、オハケ神事の「斎竹建(いみたけたて)」が行われる。「オハケ立ての神事」ともいう。還幸祭(後祭)の神事斎行を控え、3基の神輿を迎えるための祭場オハケが設けられる。 社の南側、石鳥居に向かって右側に芝生(奥行70cm[2尺]・幅2.2m[7尺])が敷かれ、四隅に斎竹を立て御幣が3本立てられる。芝生は、神泉苑の水辺を、御幣は3基の神輿を表すとされる。 ◆花傘巡行 「花傘巡行」(7月24日)は、主催 ・祇園祭花傘連合会により氏子区内で催される。 山鉾巡行はかつて、7月17日(前祭山鉾20基)、7月24日(後祭山9基)の2回に分かれていた。1966年に後祭が17日に合流し、後祭の行事が消滅し花傘巡行が始められた。2014年以降の後祭り復興後も継続している。傘鉾10余基・馬長稚児・児武者・花傘娘・金獅子・銀獅子・子ども神輿など1000人が列を整え、所定の順路を巡行する。八坂神社の到着後、正午頃に舞踊などの奉納を行う。 ◆還幸祭 「還幸祭」(7月24日)では、3基の神輿は、夕刻に四条御旅所を発し、それぞれ氏子地域を練り歩き、途中、三条又旅社(中京区)で神事を行い、八坂神社へ戻る。 境内では、神輿が次々に舞殿を周回し、差し上げが行われる。その後、舞殿へ神輿は上げられる。夜半、境内の明かりがすべて消され闇の中で、神輿から本殿へ祭神を再び戻す「御霊遷(みたまうつし)」の還幸祭最後の神事が行われる。神霊は9人の神職により、神輿から本殿に戻される。 ◈ 「疫神社夏越祭(えきじんじゃ-なごしさい)」(7月31日)(八坂神社境内疫神社) では、祇園祭山鉾連合会・各山鉾保存会関係者が集い神事が行われる。茅の輪(直径2m)をくぐり厄除けを祈願する。この日、長刀鉾の稚児も社参する。 故事に因んでいる。素戔嗚尊が南海に旅し、疫神社の祭神蘇民将来に手厚くもてなされたことを喜び、疫病流行の際には蘇民将来之子孫は疫病より免れると誓約された。 鳥居に大茅輪(2m)を設けてあり、参拝者はくぐって厄気を祓い、「蘇民将来之子孫也」の護符を授かる。祇園祭は夏越祭ですべての日程を終了する。 ◆今宮神人 「今宮神人(いまみや-じにん)」は、内蔵寮に所属した禁裏供御人(くごにん)であり、今宮供御人とも呼ばれた。かつて、摂津今宮浜(現・大阪市)に集居する漁師だった。 平安時代に、夷神広田社(今宮戎神社)の神人になり、魚介類の売買を扱う。 夷神広田社は事代主命を祭神とする旧郷社であり、漁民が広田神社(兵庫県西宮)から夷神を守護神として分祠したことに始まる。 平安時代中期、911年に今宮浜が禁裏の御厨(みくりや)に指定され、今宮神人は御厨子所(みずしどころ)供御人になった。 室町時代前期に、今宮神人は京都祇園社大宮の駕輿丁(かよちょう)になり、祇園祭の期間中の数日間は、京都で蛤・生魚を売る権利を与えられ、販売を許された。このため「今宮の蛤売」と呼ばれていた。 今宮神人はエビ・カサメ(カニの一種)・貝などを扱い、京都の問屋に卸す権利を与えられていた。ただ、祇園祭以外での京都での直売は許されていなかった。戦国末期まで活動していたという。 ◆稚児餅 八坂神社に参拝する「社参の儀」(旧6月1日)で、長刀鉾の稚児は帰りに、「二軒茶屋 中村楼」(東山区祇園八坂神社鳥居内)で、一同に味噌だれの「ちご餅」・飲み物を振舞ったという。餅は厄を除き福を招くとされ洛中の評判になった。 大正期(1912-1926)初期、「三條 若狭屋」(中京区三条通堀川西入橘西町675)の2代目主人・如泉は、稚児の世話をしていた折に、忘れられていた餅の事を聞き知った。創意工夫をして京菓子「祇園ちご餅」を創作する。白味噌を甘く炊き求肥で包み、氷餅をまぶし竹串に挿して冷ました。1包み3本入りを竹の皮風の紙で包み3色の短冊を飾って売り出した。 中村楼では「稚児餅」が7月末までの限定で出されている。 ◆主要行事 祇園祭の主要行事として次のようなものがある。 ◈6月4日午後: 長刀鉾の稚児と禿2人が決まる。(長刀鉾保存会町会所) ◈6月15日16時: 「奉告の神事」(綾戸国中(あやと-くになか)神社) 久世駒形稚児の奉告の神事が執り行われる。氏子の中から選ばれた久世駒形稚児2人が決まり、当日発表される。稚児は、神幸祭・還幸祭で神輿を先導する。 ◈6月22日: 「結納の儀」 八坂神社の神職が稚児家を訪れ、祭礼期間中の長刀鉾町と稚児の養子縁組を取り交わす。 ◈6月28日: 「大船鉾囃子方の奉納演奏」(八坂神社) ◈7月1日10時: 「月次祭」(八坂神社) ◈7月1日-5日: 「吉符入り(きっぷ-いり)」(中京・下京区の各山鉾町) 。神事初めであり、通例は1日午前中に行う。各山鉾町では、各町会所に八坂大神の神位を勧請し、祭の行司以下役員の選定、祭礼奉仕の決定、神事打合せ、山鉾の組み立ての大工手伝い・曳行の車方と契約書の調印を行う。 八坂神社の神職は、山鉾各町からの招きを受け、会所に出向きお祓いを行う。行司・所役の当番は会式終了後、神社に参詣し社前で拝礼を行う。御神酒を頂戴し神事の無事を祈る。夜からお囃子の練習が行われる。 ◈7月1日10時: 「長刀鉾町御千度」(八坂神社) 主催・長刀鉾町により、長刀鉾町内役員がその年の稚児・禿を伴い、神事の無事を祈り八坂神社に参拝する。祭典後、本殿の周囲を右回りに3周し拝礼する。 ◈7月1日-11日: 「二階囃子」 (各山鉾町の鉾・曳山のみ) 吉符入り後に、当夜より町会所などで祇園囃子の稽古を行う。 ◈7月2日 ▪10時: 「くじ取り式 」(京都市役所市会議場) 主催・清々講社により、17・24日の山鉾巡行の順位を決めるため、各山鉾町代表者が参集まり京都市長立会のもとで鬮(くじ)をとる。 ▪11時30分 : 「山鉾連合会社参」(八坂神社) 主催・各山鉾町により各山鉾町代表者が、神事の無事斎行を祈願する。 ◈7月3日 ▪10時: 「船鉾町吉符入り・船鉾町神面改め(ふねほこ-しんめん-あらため)」(船鉾町会所) ご神体の神功皇后像につける神面の室町時代中期作と伝わる「本面」と、江戸時代の「写し面」を、箱から取り出し、吉符入りを兼ねて面に異状がないことを確認する。17日の巡行では、神体の神功皇后に写し面をつけ、本面は役員が携えて鉾に乗る。 (非公開) ◈7月4日: 「祇園囃子練習」(八坂神社) ◈7月5日 15時30分頃: 「長刀鉾町吉符入り・長刀鉾稚児舞披露 」(長刀鉾町) 長刀鉾の吉符入りが行われた後、稚児・禿が町内に紹介される。稚児は山鉾巡行の際に鉾の上で行う「太平の舞」を、2階から市民に3度披露する。 ◈7月6日/7月上旬 ▪14時: 「鱧奉納奉告祭/はも道中」(八坂神社) 祇園祭は鱧(はも)祭とも呼ばれ、淡路島観光協会により鱧の奉納がある。 ◈7月7日 14時30分: 「綾傘鉾稚児社参 (八坂神社) 主催・綾傘鉾町により、綾傘鉾に奉仕前導する稚児6人が、綾傘鉾町内役員と共に神事の無事を祈り八坂神社に参拝する。常盤殿では稚児が町と養子縁組する。稚児6人は府警とともに本殿昇殿し参詣する。祭典後、本殿の周囲を右回りに3周し拝礼する。 「大船鉾二階囃子」 ◈7月10日-13日: 「前祭山・鉾建て」(前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、鉾を蔵から出して路上の所定地で組み立てる。釘は使わない。町会所では人形・見送りなどを飾りつける。その後、囃子方も乗り、鉾町各所で町内で曳き初めする。駒形提灯に灯をともし、鉾で祇園囃子を奏でる。 ◈7月10日 : ▪「前祭鉾建て」(前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、7時: 長刀鉾・函谷鉾、8時: 鶏鉾・月鉾、15時半: 菊水鉾。 ▪10時: 「幣切(へいきり)」(長刀鉾町) 長刀鉾町の神事に必要な各種御幣を八坂神社の神職が奉製する。 ▪11時「神用水清祓式(しんようすい-きよはらえしき)」(仲源寺・宮川[鴨川]堤) 主催・宮本組により宮川(鴨川)堤で、神輿洗に使用する神事用の水を鴨川から汲み上げお祓いする。四条大橋から汲み上げられた鴨川の水は祓いを受け、夕刻の神輿洗に用いる神用水になる。 ▪11時: 「高橋町社参」(八坂神社) 主催・高橋町により、高橋町町内役員が神事の無事斎行を祈り八坂神社に参拝する。 ▪13時: 「日本神話「語り」奉納」(八坂神社) 大徳寺昭輝による日本神話古事記の語り奉納が行われる。 ▪16時30分-21時: 「お迎え提灯」(氏子区内、八坂神社石段下・京都市役所・四条御旅・石段下) 主催・祇園万灯会により、「神輿洗」の神輿を迎えるために、八坂神社氏子組織「祇園万灯会」有志が、それぞれの提灯を立て祇園囃子行列を整える。行列は、お先太鼓を先頭に提灯・祇園囃子・児武者・獅子舞・小町踊・子供鷺舞などが続く。京都市役所までを往復巡行し、途中で鷺踊などが披露される。八坂神社石段下で神輿を迎える。 ▪20時頃: 「神輿洗(みこし-あらい)」(八坂神社・四条大橋) 主催・八坂神社・宮本組・清々講社により、18時の奉告祭執行後、神幸祭に出る神輿3基のうち中御座神輿を四条大橋に遷し、神用水(鴨川の水)で清める。神輿洗いの後、八坂神社舞殿に3基の神輿が正装して奉安される。 ◈7月初旬 10時: 「みやび会お千度」(八坂神社) 京舞井上流師匠・井上八千代と門下の祇園甲部の芸舞妓ら100人が、芸の上達と無病息災を祈願する。白地に流水模様の浴衣姿で揃える。 ◈7月11日 : 「前祭山建て」(前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、6時半: 放下鉾、8時: 船鉾・岩戸山。11時: 長刀鉾町の真木立て。 ◈7月12日 : 「前祭山建て」 (前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、8時: 伯牙山、9時: 保昌山。 13時: 「松取式」(北観音山) 北観音山・南観音山では、巡行の順番を縄のくじで決める。 ▪「鉾曳き初め」14時: 函谷鉾、14時半: 鶏鉾、15時: 月鉾・菊水鉾、15時半: 長刀鉾。 ◈7月12日-14日頃 終日: 「前祭山鉾曳初・山舁(か)き初め」 (前祭各山鉾町、鉾・曳山、一部舁山) 主催・各山鉾町により、各鉾町で囃子を奏で町内のみで山鉾を曳く。 ◈7月12日-16日 夕刻: 「前祭山鉾上での囃子」 (前祭各山鉾町、鉾・曳山のみ) 囃子方が山鉾上で祇園囃子を演奏する。 ◈7月13日 「還幸祭(かんこう-さい)」 ▪「前祭山建て」 (前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、7時: 白楽天山・郭巨山、8時: 蟷螂山・太子山・油天神山・芦刈山・山伏山・木賊山・霰天神山・占出山、9時: 綾傘鉾。 ▪11時: 「長刀鉾稚児社参」(八坂神社) 主催・長刀鉾町により長刀鉾稚児は立烏帽子水干姿で従者を伴い騎馬で八坂神社に詣でる。「お位もらい」ともいう。巡行(17日)迄、身を慎み、巡行当日は長刀鉾正面に乗り太平の舞を舞う。 ▪正午: 「曳初」蟷螂山。 ▪14時: 「久世駒形稚児社参」(八坂神社) 主催・綾戸國中神社により、神幸祭(17日)、還幸祭(24日)に供奉する久世稚児(駒形稚児)の社参が行われる。 ▪15時:「曳初」放下鉾・船鉾・岩戸山。 ◈7月14日: 「前祭山建て」 (前祭各山鉾町) 主催・各山鉾町により、7時: 四条傘鉾、8時: 孟宗山。 ▪14時: 「中之町御供(一里塚松飾式)」(松原中之町) 松原仲之町神祠の祭りがある。かつて松原通は山鉾の巡行路に当たっており、この地が休憩所になっていた。その名残で、祇園祭に際して長刀鉾稚児が参拝する。 ▪夕刻: 「前祭宵々々山」 (前祭各山鉾町) ◈7月14日-16日夕刻: 「前祭宵山(さきまつり-よいやま」山鉾は灯がともり飾りつけられる。懸装品「宵懸」が見られる。祇園囃子が奏でられ、護摩・粽が販売される。屏風祭が始まり、各家で家宝什器・屏風などが披露される。15日-16日 18時頃: 四条通・烏丸通の一部が歩行者天国になる。 ◈7月15日▪4時30分: 「斎竹建て(いみだけたて)」(四条麩屋町) 、主催・高橋町による。巡行時(7月17日)に長刀鉾稚児が四条通に張られた注連縄を長刀で切る。この注連縄を張るために葉付き青竹を建てる。 ▪7時15分: 「御手洗井開き」 ▪10時: 「生間流式庖丁(いかまりゅうしきほうちょう/月次祭並庖丁式」)(八坂神社) 主催・日本式庖丁道生間流により月次祭に合わせ、同流に依る式庖丁が奉納される。 ▪15時: 「伝統芸能奉納」(八坂神社)主催・日本伝統芸能団により、今様をはじめ各種の伝統芸能を奉納する。 夕刻: 「前祭宵々々山」(前祭各山鉾町) ▪20時: 宵宮祭(八坂神社) 境内の灯を消し、和琴が奏でられる。舞殿に奉安の神輿3基に御神霊を遷す。 ◈7月16日 ▪9時: 「献茶祭」(八坂神社) 主催・祇園祭献茶会により、表千家・裏千家家元が隔年で奉仕する。拝服席・副席・協賛席が設けられる。 ▪9時: 「豊園泉正寺榊建(ほうえんせんしょうじ-さかきだて)」(東洞院仏光寺東入ル) 主催・豊園泉正寺榊奉賛会による。かつて、各町内の榊奉斎行列が全神輿に供奉したという。 1992年7月から神輿の神幸列を前行する形で、中御座神輿の前を供奉している。 ▪「長刀鉾稚児手洗井」・「大政所御旅所参拝(宗近作真刀の一般拝観)」 ▪14時: 「役行者山の護摩焚き」 ▪夕刻: 「宵宮神賑奉納行事(よいみや-しんしん-ほうのう-ぎょうじ)」(四条通石段下近辺) 、主催・祇園商店街振興組合により、各種伝統芸能奉納行事が行われる。 ▪18時30分: 「石見神楽(いわみ-かぐら)」(八坂神社能舞台) 主催・京都島根県人会島根奉賛会により、素戔嗚尊が八岐の大蛇を退治し、天の村雲の剣を得る舞が奉納される。 ▪夕刻: 「観音山のあばれ観音」観音像を輦台に乗せ、緞子で覆い紐で縛り町内を担ぎまわる。「役所者山の護摩焚き」 ▪夕刻: 「前祭宵山」 (前祭各山鉾町) 各町会所で織物・工芸品が飾られ、鉾では祇園囃子を奏で、町家では秘蔵の屏風・書画などを披露する。 22-23時頃: 「日和神楽(ひより-かぐら)」(御旅所・八坂神社) 主催・各山鉾町により、翌日の山鉾巡行の晴天を祈念し、各山鉾町の囃子方が町家から四条御旅所の間を往復し、屋台車を曳き鉦・太鼓・祇園囃子を奏する。長刀鉾は所定順路を通り、23時頃に八坂神社で囃子を奉納する。 ◈7月17日 ▪9時: 「前祭山鉾巡行」(氏子区内) 主催・祇園祭山鉾連合会により、四条烏丸から長刀鉾を先頭に鉾9基・山14基が巡行する。注連縄切りの儀がある。 ▪「くじ改め」(四条堺町) 主催・清々講社により、くじ取式で決定した山鉾巡行順位に従い巡行が行われているかを大紋烏帽子姿の奉行(京都市長)が改める。 13時半: 「稚児供奉祈願」(祇園祭神幸祭供奉祈願祭、綾戸国中神社) ▪14時: 「長刀鉾稚児お位返し」 ▪16時: 「神幸祭 (神輿渡御)」(八坂神社-四条御旅所) 神輿渡御に先立ち、八坂神社本殿で祭典が行われる。久世稚児を先頭に祭神を遷された3座の神輿(隅瓔珞は替えられ、平瓔珞は外す)、子ども神輿1基が氏子区域内を渡御する。 ▪18時: 「神輿渡御出発式」(八坂神社石段下・四条御旅所) 宮本組ご神宝供奉に続き、3基の神輿は順に御旅所へ渡御し、24日まで鎮座する。 ▪「久世駒形稚児供奉」(京都大神宮社) ▪18時30分頃: 「差し上げ」(八坂神社石段下) 3座の神輿が集結し差し上げが行われる。その後、各氏子区域へ渡御する。久世稚児の供奉・宮本組神宝列の供奉がある。 ▪20時-21時頃: 3座の神輿は四条御旅所に着輿する。以降7月24日まで御旅所に奉安される。神輿に伴い、宮本組神宝奉持列・豊園泉正寺榊行列が巡行する。 山鉾解体。 ◈7月18日-21日 9時: 「後祭山・鉾建て 」(後祭各山鉾町) 山・鉾の組立を行う。 ◈7月18日 : 「後祭山・鉾建て」 (後祭各山鉾町) 7時: 鷹山・大船鉾、8時: 南観音山 ◈7月19日 : 「後祭山建て」 (後祭各山鉾町) 6時: 北観音山、9時:鯉山。 ◈7月20日-21日 : 「後祭曳き初め・山舁き初め(やまかきぞめ)」 (後祭各山鉾町鉾・曳山、一部舁山) 鉾町では囃子を奏しつつ町内のみ鉾を曳く。山町では町内のみ山を舁く。 ◈7月20日 「後祭山建て」 (後祭各山鉾町) 8時:役行者山・鈴鹿山・黒主山・浄妙山、16時:八幡山。 ▪「曳初」15時:鷹山・北観音山・南観音山・大船鉾、16時:八幡山。 ▪15時 : 「花傘巡行宣状式」(八坂神社) 主催・祇園祭花傘連合会により花傘巡行に奉仕の馬長稚児・児武者の宣状が交付される。 ◈7月21日-23日夕刻: 「後祭宵山(あとまつり-よいやま)」(後祭各山鉾町) 、「粽販売(後祭各山鉾町鉾・曳山のみ) 各山鉾町で山鉾を飾り、祇園囃子を奏で各家で家宝什器・屏風などを披露する。 ◈7月21日 : 「後祭山建て」 8時: 橋弁慶山。 ▪「曳き初」11時: 弁慶山 ◈7月23日 ▪9時: 「煎茶献茶祭」(八坂神社) 主催・八坂神社煎茶会により、煎茶道家元の輪番奉仕により行われる。祭典後に常磐殿・常磐新殿に拝服席・副席が設けられる。 ▪午後: 「護摩焚き」(役行者町) ▪13時: 「琵琶奉納」(八坂神社能舞台) 主催・京都琵琶協会により琵琶の奉納が行われる。 ▪14時: 「オハケ清祓式(きよはらい-しき)」(八坂神社又旅社[(三条・御供社)]) 還幸祭(後祭)の神事斎行を控え、石鳥居に向かって右側四隅に斎竹を立てた巾7尺(2.1m)、奥行2尺(0.6m)の芝に、3本の御幣が立てられる。 ▪22時頃: 「日和神楽(ひより-かぐら)」(御旅所八坂神社) 主催・各山鉾町により、翌日の山鉾巡行の晴天を祈念し、各山鉾町の囃子方が町家から四条御旅所の間を往復する間、祇園囃子を奏する。 ◈7月24日 ▪9時30分: 「後祭山鉾巡行」(氏子区内) 主催・祇園祭山鉾連合会により、2014年の後祭復活で、烏丸御池から橋弁慶山を先頭に11基が巡行する。 ▪9時30分: 「くじ改め」(寺町御池) 。主催・清々講社による。 ▪9時30分: 「花傘巡行」(石段下・市役所・八坂神社) 傘鉾10余基・馬長稚児・児武者等列などが巡行する。12時頃、八坂神社に到着後、舞踊などの奉納を行う。 ▪10時: 「花傘巡行」(八坂神社-市役所前-八坂神社) ▪14時半、稚児供奉祈願(祇園祭還幸祭供奉祈願祭、綾戸国中神社) 久世駒形稚児は綾戸国中神社を社参し、この後、還幸祭で神輿を先導する。かつては、当社から馬で八坂神社へ向っていたという。 ▪16時頃- 「還幸祭(神輿渡御)」(四条御旅所-八坂神社) 山の巡行後に神輿渡御に伴い宮本組神宝奉持列が巡行し神輿も神社に帰る。久世駒形稚児は舞殿を騎乗のまま3周し、強力に担がれ本殿に入る。 ▪23時頃: 「還幸祭(かんこう-さい)」(四条御旅所・三条・御供社・八坂神社四条御旅所-八坂神社) 17時: 四条御旅所を3基の神輿が出発し、八坂神社又旅社で祭典が催される。神輿に灯を入れる。21時-23時: 八坂神社に還幸する。神霊を本社に還し祭典執行する。 ▪「久世稚児他供奉」。 ◈7月25日 11時 : 「狂言奉納」(八坂神社) 茂山忠三郎社中による狂言奉納がある。 ◈7月28日 10時: 「神用水清祓式」(仲源寺・宮川[鴨川]堤) 7月10日と同じ。 20時: 「神輿洗式」(八坂神社・四条大橋・八坂神社) 八坂神社・宮本組・清々講社の主催による。7月10日と同じ。 ◈7月29日 16時: 「神事済奉告祭」(八坂神社) 宮本講社役員が祇園祭終了を神前に奉告し、祭神に神事が滞りなく終了したことを感謝する神事が行われる。 ◈7月30日 「平成女鉾清音会祇園囃子奉納」(八坂神社舞殿) ◈7月31日 10時 : 「疫神社夏越祭(えきじんじゃ-なごしさい)」(八坂神社境内疫神社) 素戔嗚尊が南海に旅し、疫神社の祭神蘇民将来に手厚くもてなされたことを喜び、疫病流行の際には蘇民将来之子孫は疫病より免れると誓約された故事に因む。鳥居に大茅輪を設けてあり、参拝者はくぐって厄気を祓い、「蘇民将来之子孫也」の護符を授かる。 神輿

御旅所の変更 中世以前 大政所御旅所(佐方御旅所、高辻東洞院)、小将井御旅所(右方御旅所、冷泉院東洞院)の2カ所 1591年- 秀吉により二つは統合され、現在地の御旅所(寺町四条)へ移転 山鉾巡行の道筋のおもな変更 中世-1956年 四条烏丸→四条通東進→寺町通南進→松原通西進→仲之町神祠=下八坂社→東洞院 1956年-1960年 四条烏丸→四条通東進→寺町通北進→御池通西進 1961年- 四条烏丸→四条通東進→河原町通北進→御池通西進 後祭(1966年以前) 北観音山、南観音山など9基 三条通東進→寺町通南進→四条通西進 2014年- 後祭の山鉾巡行が復活 山鉾巡行の日程の変更 明治以前 旧暦6月7日 神幸祭・山鉾巡行、旧暦6月14日 還幸祭・山鉾巡行 1966年以前 7月17日 前祭(さきのまつり)神幸祭・山鉾巡行、7月24日 後祭(あとのまつり)還幸祭・山鉾巡行 1966年以後 7月17日 神幸祭・山鉾巡行、7月24日 還幸祭・花笠巡行 御輿の変遷 中世 大宮(六角形)→大政所御旅所 八王子(四角形)→大政所御旅所 少将井(八角形)→小将井御旅所 現在 大宮(六角形) 少将井(四角形) 八王子(八角形) *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『祇園祭』、『祇園祭と戦国京都』、『祇園祭 都市人類学ことはじめ』、『ドキュメント祇園祭 都市と祭と民衆と』、『中世京都と祇園祭 疫信と都市の生活』、『祇園信仰 神道信仰の多様性』、『京都の夏祭りと民俗信仰』、『まち祇園祭すまい 都市祭礼の現代』、『祇園祭』、『祇園祭と戦国京都』、『京都の三大祭』、『祇園祭-その魅力のすべて』、『京都の祭り・行事-京都市と府下の諸行事 2』、『剣鉾のまつり』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「八坂神社」、ウェブサイト「公益財団法人祇園祭山鉾連合会の設立の歴史」、ウェブサイト「フィールド・ミュージアム京都-京都市」、ウェブサイト「三條 若狭屋」、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「平成女鉾清音会」、ウェブサイト「新祇園祭論」ウェブサイト「コトバンク」  |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||