|

|

|

| * | |

| 祇園甲部・花街・祇園 (京都市東山区) Gionkobu |

|

| 祇園甲部・花街 | 祇園甲部 |

|

|

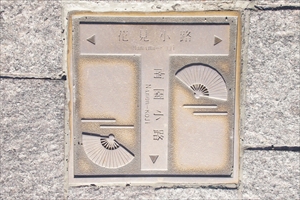

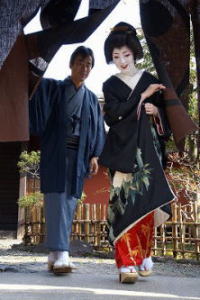

花見小路  祇園花見小路  祇園花見小路  マンホール   えびす神社、十日恵比須    「清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢う人みなうつくしき」与謝野晶子  襟替の芸妓さん  襟替したおねえさん(右)に舞妓さんたちが挨拶している様子。  「店出し、見世出し」の時には、黒紋付、鼈甲(べっこう)の簪(かんざし)、銀のビラ簪をつける。  「店出し、見世出し」  「店出し、見世出し」、帯には置屋の家紋が入る。  八朔  八朔  店出し  店出し  店出し  店出し  店出し  店出し   店出し  店出し  八朔、白塗りの襟足は、普段は二本足だが、儀式の際には三本足になる。  八朔、この日芸妓さんは、島田の鬘、黒紋付、お太鼓の帯、下駄を履く。   店出し   店出し   店出し  おこぼ(ぽっくり)  事始め、井上流家元宅  店出し、甲部では、黒紋付での挨拶回りの翌日は「半だらり」の帯での挨拶回りがある。  店出し、祇園甲部では男衆に連れられて挨拶回りをする。  襟替え、甲部では男衆(おとこし)さんとともに、お世話になっているお茶屋を次々に廻り挨拶をしていく。  店出し   始業式  始業式  お化け(節分)  節分会(八坂神社)  下鴨神社、流し雛  「大石忌」      「目録」  花見小路、一力亭 花見小路、一力亭  一力亭  一力亭  一力亭  一力亭  一力亭  一力亭  一力亭   街並保存地区・祇園花見小路  正門、弥生会館   車寄、玄関     八坂倶楽部の能舞台(大広間)    庭園   |

五花街の一つ祇園甲部(ぎおん-こうぶ、祇甲)は、四条通を挟んで北は新橋通、南は建仁寺通、西は大和大路通、東は東大路通に囲まれた地をいう。五花街のうちお茶屋数、芸舞妓の人数とも半数近くを占め最大規模になっている。 江戸時代初期、祇園社の門前町として発展した。清水寺の参詣者、行楽者向けの茶店や水茶屋が建ち並んだ。やがて水茶屋では、酒、料理でもてなし、お茶屋に成長する。また、夜に店を開く「蛍茶屋」が生まれた。ここでは、茶点女、茶汲女が客に歌舞音曲を披露していた。 祇園周辺は、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(花見小路、白川通は1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1243年、旧1月、祇園西大門大路の南北の数百軒が焼失している。(『百錬抄』)。すでに門前町が成立していたという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)後、荒廃した。寒村の愛宕郡祇園村があり、周辺は「祇園廻り」といわれていた。 近世(安土・桃山時代)初頭、祇園会が復活し、祇園社が修復され、街並みが復旧される。茶屋街が起こる。 1582年、公家・山科言経は清水、「祇園茶屋」に立寄り沈酔する。(『言経卿記』)。この頃、都に女たちの小歌踊「ややこ踊り」の芸団が現れる。 江戸時代、1605年、幕府は相国寺の元佶に命じ、祇園坊中の遊女行為を禁じた。 元和年間(1615-1624)、祇園町の水茶屋、煮売茶屋、料理茶屋に「茶汲女」、「茶立女」、「酌取女」が現れる。 1624年、北政所(高台院)没後、高台寺の芸者が市井で営業を行う。山根子(やまねこ、山猫)芸者と呼ばれ、下河原(八坂神社南門-庚申堂)に住んだ。 1626年、祇園の水茶屋のお染と侍・菊池半九郎の「鳥辺山心中事件」が起こる。 1654年、祇園社の参詣者のために水茶屋が公許される。一軒(茶屋渡世一戸)に付き茶立女一人が許される。 寛文年間(1661-1673)、「祇園町」と呼ばれた。 1666年、祇園外六町(そとろくちょう、中之町、川端町、二十一軒番、常盤町、弁財天町、宮川筋一丁目)の開発により、新地外に茶屋が集められ、幕府による営業許可が下りる。「祇園新地」と呼ばれた。 1670年、京都西奉行は、八坂(辰巳新地)、祇園などの遊女を禁じる。茶店に茶立女は一人とする。 延宝・天和年間(1673-1683)、茶汲女が歌舞伎芝居を真似し、「弾妓」「舞妓」が登場する。 元禄年間(1688-1704)以降、中京衆といわれた新興町人が祇園を育てたという。 1712年、三条、四条間の茶屋、旅籠屋が認可される。祇園町内六町(うちろくちょう、富永町、末吉町、元吉町、清本町、橋本町、林下町[りんかちょう])が開かれる。 1713年、内六町が開かれたもという。「新家(しんや)」と呼ばれた。祇園清本町などに茶屋が建ち始める。 1723年、祇園で白人の取締がある。 1730年、祇園大火になる。 1732年、新地内六町に遊里としての営業許可が下りる。祇園茶屋株公許により、上納金で大和橋(四条大橋とも)を架け替える。 1750年、遊女体取締りにより、祇園町などの茶屋女が多数、島原に送られる。これらは「島流し」と呼ばれた。 1751年、祇園が、宮川町筋一町目-六町目の10年限りの茶屋株を許される。 1780年、祇園社正門前、下河原に浅井町ができた。 1788年、宮川町団栗より出火し廓の多くを焼失する。(天明の大火)。祇園町は焼失を免れ栄えた。 1790年、祇園などの遊女屋を5年間限りで公認、公課を命じられる。各遊所に遊女屋は20軒まで、一軒につき遊女は15人までに限定される。祇園町同新地などの隠売女が傾城町へ送られる。茶屋株は一時差し止められる。 1802年、戯作者・滝沢馬琴は祇園町について「祇園町の芸子はうつくしく、おやま(娼婦)はおとれり」記した。(『羇旅漫録』) 文化・文政年間(1804-1829)、祇園は最盛期を迎えた。300軒の水茶屋、3000人の芸妓、舞妓がいたという。 1813年、芸妓、舞妓が公認される。 天保期(1830-1843)、一時的に遊女禁止令が出され祇園は寂れた。 1832年、円山辺の山根子は町奉行により営業停止になる。 1842年、京都所司代・牧野忠雄は島原以外での営業を禁止する。祇園町などの遊女渡世、茶立女・芸者を置く茶屋渡世の者に6カ月内の商売替え、傾城町への移転を命じる。私娼は島原に送られる。 1851年、祇園町などについて10年間に限り、遊女、芸者共に公許される。内六町、祇園町南北の両側の新地を含めた町名を記した紋章「八ッの丸団子」が決められる。 1856年、祇園町など4カ所に5年に限り茶屋渡世の公許がされる。 1857年、祇園新地内の林下町の遊女屋・茶屋渡世に対し、大和大路廿一軒町、同常磐町、同弁財天町、四条中之町、四条川端町、宮川筋1丁目へ振り替えを命じられる。祇園などへの遊女屋、茶屋渡世出稼も許可される。冥加金の上納が義務になる。 1859年、祇園、外六町を加え、宮川筋七町目は遊郭地になる。 1865年、祇園大火により大部分を焼失する。類焼を免れた林下町、橋本町に遊女屋、茶屋が移る。 1867年、祇園町などより年間3000両の上納を命じ、祇園新地などの茶屋渡世を無期限許可される。 幕末期、祇園は勤皇派に協力的だったという。 近代、1870年、京都府は島原遊郭支配を廃止宣言する。京都府は営業免許地以外での茶屋・遊女屋の新規開業を禁止する。同業者組織「茶屋商社」「遊女商社」の結成命じる。組織「芸者商社」を設立する。窮民授産所設置のためとして、芸者・遊女1人に付、日高の20分の1の納税が義務化になる。医師・明石博高は祇園一力楼主・杉浦治左衛門と、祇園神幸道に療病館を建て、娼妓の性病罹患検査、治療のための検黴(けんばい)・駆黴(くばい)を行う。 1872年、明治政府は、太政官布告「芸娼妓解放令」を発し、芸妓・娼妓の人身売買など規制した。実行力はなく私娼が増える。京都府は布達「遊女芸者改正ノ儀遊所ヘ達シタル旨布達ノ事」を公布する。第2回京都博覧会付博覧で都をどり(祇園甲部)が初演される。都をどりは官僚・槇村正直(のちの京都府知事)、一力・杉浦治郎、京舞井上流家元三世・井上八千代(片山春子)により生み出された。付博覧で立札の手点が披露される。祇園甲部歌舞練場が旧清住院跡(四条通花見小路下ル西)に開設される。2回以降の都をどり(祇園甲部)の会場になる。上知された建仁寺境内が祇園町に払い下げになる。財団「祇園女子職業訓練所」が設立される。 1873年、建仁寺の地内に、芸娼妓救済と教育のための下京十五区婦女職工引立会社(一力亭跡地)が開業する。祇園では桑畑、茶畑が拓かれ、養蚕、製茶も行われる。傾城屋、遊女屋、茶屋は貸座敷、芸者は芸妓、遊女は娼妓と改称される。 1874年、祇園甲部お茶屋組合は、京都府より祇園町南部の土地の一部を譲り受けた。府により婦女職工引立会社は「遊所女紅場」と改称される。「祇園女紅場」と改称になる。祇園花見小路が開通する。 1876年、京都府は「売淫罰則」「駆黴規則17か条」を制定する。建仁寺塔頭の福聚院に京都駆黴院(くばいいん)仮院を設置する。 1881年、遊所女紅場は「八坂女紅場」に改称される。祇園町の南北が女紅場経費の積立をめぐり対立する。「祇園甲部(四条通南・花見小路以西)」、「祇園乙部(祇園東、四条通北・花見小路以東)」に分かれた。膳所裏に美麿女紅場(のちの祇園乙部歌舞練場)が建てられる。花見小路が開通し、桜が植えられる。北垣国道により、祇園町の現在の記章が考案される。 1882年、「貸座敷取締規則」「娼妓営業取締規則」が布達される。貸座敷営業免許地として、祇園新地など京都市内9カ所、市外6カ所の合計15カ所を定める。祇園花見小路の京都駆黴院が新築になる。 1884年、京都博覧会期間中に、歌舞練場の都をどりでアーク灯(放電灯)による夜間照明が行われる。 1886年、「府令五業取締規則」「貸座敷及娼妓取締規則」を廃止する。府令により祇園町は下河原町を吸収した。祇園町は甲部、乙部に分裂する。祇園丙部(清井新地)ができる。祇園新地に末吉町小林、外二戸島原の支店ができ太夫が置かれた。 1888年、清井新地・祇園丙部は祇園甲部に合併する。 1890年、祇園甲部、先斗町、宮川町の芸妓が北垣国道府知事に対し市税徴収不服の訴訟を起こす。 1891年、祇園甲部で慈仁会結成される。 1894年、お茶屋老舗「井筒」が暖簾を外す。 1895年、駆黴院より逃走する者があり、高塀が二尺高くなる。女紅場が移される。一力亭が元へ地へ戻る。 1897年、駆黴院の臨時分病室が祇園歌舞練場に設置された。 1900年、駆黴院は京都八坂病院に改称された。 1911年、祇園甲部は八坂病院跡地(4300坪)を買収する。 大正期(1912-1926)初め、好況期に祇園は繁盛した。 1912年、八坂病院跡地に祇園甲部歌舞練場を新築する。京都娼妓検査所・八坂病院が六波羅に移る。四条通が拡張され市電が開通した。 1913年、祇園甲部歌舞練場が旧地の東に新築移転された。 1915年、都をどり(祇園甲部)が第123代・大正天皇即位記念公演として行われる。 1928年、都をどり(祇園甲部)の第124代・昭和天皇即位記念公演があった。 1935年、祇園甲部歌舞練場は現在地(東山区祇園町)に移る。 日中戦争(1937-1945)、太平洋戦争(1941-1945)では、慰問活動や軍需工場へも芸妓を動員した。 1944年、都をどり(祇園甲部)は太平洋戦争により休演する。(1949年まで)。祇園甲部歌舞練場・弥生会館では、近隣の女学校の生徒により、風船爆弾(ふ号)を製造した。 現代、1945年、府立娼妓病院の八坂の康生病院を開設する。歌舞練場が進駐軍に接取され、別館一階茶室がダンスホールに改装される。 1950年、祇園乙部歌舞練場が完成する。歌舞練場が占領軍に接取された。都をどりは南座で再開される。 1951年、八坂女紅場学園は学校法人になる。 1953年、祇園甲部歌舞練場が新装になる。 1964年、都をどりの東京オリンピック大会記念公演が行われる。 1974年、祇園新橋地区が京都市の特別保全修景地区(面積1.4ha、100戸)に指定された。 1994年、平安遷都1200年に際して五花街伝統芸能特別公演が開催される。 1999年、祇園町南が歴史的景観保全地区に指定された。 2002年、花見小路に石畳が敷かれた。 2004年、4世・井上八千代が亡くなる。 2023年、7年間にわたる改修工事が完了する。 2024年、4月、庭が改修される。 ◆片山春子 江戸時代後期-近代の井上流家元・片山春子(かたやま-はるこ、1838-1938)。女性。3世家元・3代目井上八千代。大坂住吉の社家・吉住彦兵衛の次女。初世家元・サト、2世家元・アヤに師事した。夫は能楽シテ方観世流・6世片山九郎右衛門(晋三)。1872年、都をどり創設にあたって振付と指導をした。座敷舞の京舞を舞台にのせる。1882年、3世を名乗る。祇園町で旧来の篠塚流から井上流に変え、井上流舞の基礎を築く。100歳。 ◆北垣 国道 江戸時代後期-近代の官僚・北垣 国道(きたがき-くにみち、1836-1916)。男性。父・鳥取藩郷士・北垣三郎左衛門。1863年、攘夷派の平野国臣らによる生野の変に加わり、失敗する。戊辰戦争(1868-1869)に参軍。維新後、1869年弾正少巡察、1871年、鳥取県の少参事、高知・徳島両県令、1881年より、11年にわたり京都府知事を務めた。京都商工会議所設立を認可、琵琶湖疏水事業を勧めた。内務次官、北海道庁長官、1896年、男爵に叙せられた。貴族院議員、枢密顧問官を務めた。 81歳。 ◆杉浦 治郎右衛門 江戸時代後期-近代の実業家・杉浦 治郎右衛門 (すぎうら-じろうえもん、1820-1895)。男性。為充。 山城(京都府)の生まれ。京都祇園の茶屋「一力」の9代目主人。府知事・槙村正直の協力を得て、1870年、日本最初の検黴治療所(祇園社神幸道南)を創設した。1872年、第1回京都博覧会で「都をどり」の催し創設に協力した。1873年、婦女職工引立会社(後の遊所女紅場)を設立した。祇園の復興に尽力した。75歳。 ◆三輪 貞信 江戸時代後期-近代の歌妓・三輪 貞信(みわ-ていしん、1809-1902)。詳細不明。女性。父・京都の陶工・青木木米。祇園の芸妓になり売れ妓になる。呉服商番頭に身請けされる。その牢死後に出家した。俳句を宗匠・八木芹舎、和歌を香川景樹に学ぶ。光風社をつくり子弟を育てる。歌集『蓬が露』。93歳。 ◆君尾 江戸時代後期-近代の芸妓・君尾(きみお、1844-1918)。女性。中西きみ。船井郡八木の生まれ。19歳で祇園の置屋「島村屋」に出る。祇園一の美貌を誇り、縄手通のお茶屋「魚品」に出て高杉晋作と懇意になる。長州志士と関係深く、「勤王芸妓」と呼ばれた。1862年、井上馨(聞多)と出会う。1864年、井上が刺客に襲われた際に、君尾が贈った手鏡により命を救われた。南座事件では新撰組に捕らえられそうになる。桂小五郎、品川弥二郎らを逃したとして、壬生の新撰組屯所に捕らえられ拷問を受ける。自白しなかった。言い寄る近藤勇も拒否したという。品川作詞の「トコトンヤレ(トンヤレ)節」を作曲した。品川との間には子があった。74歳。 墓は超勝寺(左京区)にある。 ◆お梶 江戸時代後期-近代の芸妓・お梶(?-1894)。詳細不明。女性。本名は上田重子。祇園のお茶屋に生まれる。12歳でちか子の名で舞妓になる。紀州藩京都留守居・長沢伴雄に囲われる。近藤芳樹に歌を習う。伴雄の切腹に際し、仏門に帰依しようとしたが、思いとどまり重子と名を改めた。「祇園の歌人」と謳われ、歌集に『いなばの波』がある。 ◆祇園 井特 江戸時代後期の絵師・祇園 井特(ぎおん-せいとく、?-?)。詳細不明。男性。祇園に住み、寛政・文政年間(1789-1830)、祇園の芸妓、美人画などを描いた。1797年、柚木太淳の人体解剖の際に写している。本居宣長、赤松滄洲の肖像画も描いた。 ◆歌蝶 近代の芸妓・歌蝶(?-?)。詳細不明。女性。祇園の芸妓。お茶屋でも憲政擁護を論じ、「憲政芸妓」といわれた。「憲政の神様」と謳われた尾崎咢堂(行雄)に贔屓にされた。1915年、総選挙の際に檀那・奥村安太郎の選挙違反に連座し収監された。 ◆磯田 多佳 近代の芸妓・磯田 多佳(いそだ-たか、1879-1945)。女性。本名はたか。祇園に生れる、姉は祇園一力亭の女将おさだ。6歳で井上八千代に入門、10代で芸妓、23歳で家業のお茶屋を継ぐ。上田重子、三輪貞信に和歌を学び、夏目漱石、谷崎潤一郎、吉井勇などと交流し、「文学芸妓」と呼ばれた。太平洋戦争(1941-1945)中、建物強制疎開によりお茶屋は撤去され、その直後に急逝した。66歳。 茶屋跡地に吉井勇の「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる」の歌碑が立つ。 ◆モルガン お雪 近現代の芸妓・モルガン お雪(もるがん-おゆき、1881-1963)。女性。本名は加藤ユキ、芸妓名は雪香。武士の家系に生まれる。姉は祇園でお茶屋・置屋「加藤楼」を経営した。14歳で芸妓になる。歌舞、胡弓に秀でた。京都帝大生と懇意になる。1901年、アメリカ合衆国の財閥のジョージ・デニソン・モルガンに4万円の高額で身請けされ、1904年、結婚、渡米する。1915年、夫没後、パリに移り社交界の花形になる。1938年、第二次世界大戦勃発後に京都に戻った。戦後の1945年、キリスト教の洗礼を受け、カトリック衣笠教会の建立に寄付した。晩年は養女と暮らし、紫野で亡くなる。82歳。同聚院、鹿苑寺(金閣寺)裏のカトリックの墓地にも分骨された。 菊田一夫のミュージカル、歌舞伎「モルガンお雪」などで題材になり上演された。 ◆祇園 祇園(ぎおん)の地は、以前は八坂と呼ばれていた。祇園の由来は、八坂神社の旧称である「祇園感神院」、「祇園社」の「祇園」に因んでいるとされる。江戸時代には、祇園内六町、外六町を合わせて祇園村(後の祇園新地)と呼ばれるようになる。 祇園とは、梵語の「ジェータ・ヴァナ・ヴィハーラ」(祇園精舎)のことであり、正式名「祇樹給孤独園精舎(ぎじゅぎっこどくおんしょうじゃ)」の省略になる。中インドのシュラーヴァスティー(舎衛城)にあった園林であり、祇陀太子の樹林と、給孤独長者と呼ばれた富豪須らの園林だった。ここで、釈迦がしばしば説法を行ったとされる。 この「祇園精舎」の故事に因み、平安時代の公卿・藤原基経(836-891)は、円如が創建した寛慶寺に邸宅を寄進し、僧院は「祇園」と呼ばれた。また、牛頭天王社(八坂神社)の牛頭天王は、祇園精舎の守護神であり、感神院を祇園精舎に因み「祇園天神」と呼ばれたことによるともいう。 花街の祇園は、八坂神社の西門、門前の四条通一帯の花街として知られている。その範囲は、四条通を挟んだ花見小路界隈、北は白川畔の新橋から南は建仁寺、東の東大路通、西の大和大路通周辺で、お茶屋や小料理屋などが数多く建ち並んでいる。 京都の花街で伝統と格式、規模を誇るといわれる祇園甲部は、四条通の南北にある。かつては、八坂神社の門前町として栄えた。全遊廓は島原廓の支配下にあった。 ◆記章 祇園町の現在の記章は、8個のつなぎ団子の中に「甲」という文字が入る。近代の官僚・北垣国道(1836-1916)の意匠による。団子は祇園団子といわれ、祇園社頭で売られていた御手洗団子であり、かつて北野社辺で売られていた御手洗団子がもたらされたものという。 江戸時代後期、1851年以来、組内の8町の頭文字を円でつなぎ、中に「祇」の文字があった。1859年に外六町も遊女として公許された際に、14町の名を入れる代わりに8つの町名を黒団子に変えて表した。近代、1901年、祇園甲部、乙部に分かれた際に、中央の「祇」の字を「甲」に変えている。 ◆花見小路 花見小路(四条通南、建仁寺北門までの祇園町南側)が発展したのは近代以後だった。それまでは建仁寺境内であり、塔頭の建ち並ぶ寺町だった。 近代、1868年の神仏分離令、1872年の芸娼妓解放令以後に、京都府は建仁寺に上知を命じ花街として整備された。祇園町は2万坪(66116㎡)を買い取り、新道になる南園小路、青柳小路、万寿小路、初音小路を開く。表通りの両側に桜が植えられたとも、「一力」南の桜並木に因んで花見小路の名が生まれたともいう。近代、1894年-1895年の日清戦争後、台湾が新領土になり、花見小路一帯は「台湾村」と呼ばれることもあったという。 付近には歌舞練場、女紅場、製茶場、養蚕場、茶畑、桑園、遊園などもあった。 ◆建築 ◈「祇園甲部歌舞練場」は、正門、本館(旧舞台棟)、別館、玄関、八坂倶楽部、弥生会館からなる。 当初の建物は、近代、1873年に「都をどり」公演のための開催場として建てられた。1914年、現在地に建物群が完成した。 ◈「正門」は、近代、1937年に建立された。天井は格天井、外装はタイル貼、木造、平屋建、銅板瓦葺。設計施工・大林組。 ◈「本館」は、近代、1914年に建立された。1952年に大屋根の鉄骨補強、観客席南部分の鉄骨鉄筋コンクリート造に改修されている。木造、二階建、瓦葺。 ◈「別館」は、近代、1914年に建立された。かつて1階に貴賓室、次の間、点茶室(70畳)があった。現代、1945年に進駐軍に接取され、点茶室はダンスホールに改装された。2階は西に特等休務室、東に一等休憩室があった。現在は一室として使用されている。木造、二階建、瓦葺。 ◈「玄関」は、近代、1914年に建立れる。玄関前に車寄があり、唐破風、格天井がある。玄関の欄間に牡丹の彫り物、木造、平屋建、入母屋屋根、瓦葺。 ◈「八坂倶楽部」は、近代、1914年に建立された。当初は大正天皇即位大礼の際の会場として建てられた。後に稽古場になる。1階に客殿、娯楽室、湯殿、東に庭園があり座敷、次の間がある。これらは特等客向けに使用された。2階に格天井の客席(132畳)、舞台(間口10間、奥行9間)がある。木造、二階建、瓦葺。 ◈「弥生会館」は、近代、1937年に建立された。現代、2001年、国の登録有形文化財指定された。姫路城(白鷺城)を模した天守風望楼があり帝冠様式になっている。1階に小ホール、3-5階に吹き抜けの大ホールを備える。大広間は「ギオンコーナー」、2階は会議室、5階は映写室になっている。鉄筋コンクリート造、五階建。設計・大林組(木村得三郎)、施工・大林組。 ◆庭園 八坂倶楽部の東に池泉回遊式庭園がある。創建時に作庭されたという。現代、2024年3月に改修された。 芝生の地に径がつけられている。瓢箪型の池があり、中央に大きな石橋が架けられている。池は力強い護岸石で組まれている。クロマツ、広葉樹、北山台杉などの植栽が広がる。樹林の奥には雄滝が組まれている。 この地は、室町時代後期-江戸時代前期の大名・茶人・織田有楽斎(1547-1622)が再興した旧正傳院(現在の正伝永源寺)など、建仁寺塔頭の跡地と関りがある。庭には、有楽斎ゆかりの茶室「如庵(じょあん)」が建てられている。 ◆都をどり 近代に入り、それまでの座敷舞から総踊りになる「都をどり(都踊)」も考案された。発案したのは初代京都府知事・長谷信篤(1818-1902)、参与・2代目知事・槙村正直(1834-1896)、一力の9代目主人・杉浦治郎右衛門(1820-1895)、舞踊師匠3世・井上八千代(1838 -1938、片山春子)による。 踊りは群舞形式になっており、伊勢古市の「亀の子踊り」が元になったという。近代、1871年の第1回博覧会の際の余興(附博覧、新橋松の家席)として、好評を博している。その褒美として以後は、井上流が篠塚流に代わり祇園町の舞の流派になる。 踊りは、芸舞妓を一列に並べ、座敷舞いではない集団舞だった。幕が開くと幕を閉じず、背後を変えることで場面展開した。当初は、新橋の寄席で披露された。題目「都踊十二調」では、踊子32人、地方11人、囃子方10人が1組になり、7組で構成されていた。1週間交代で2カ月半公演している。1873年に清住院(花見小路西)を改造した歌舞練場も新築される。1913年に現在地に歌舞練場が移転している。 「都をどり」は、海外には「チェリー・ダンス」と紹介され注目を集めた。第二次世界大戦中には、国威発揚の題で上演は続けられる。戦局悪化に伴い、1943年から6年間は中止に追い込まれている。現代、戦後の1950年、歌舞練場が占領軍に接取されたため、舞台を南座に移して復活した。1964年の東京オリンピックなどの際にも、奉祝の上演が行われている。 ◆一力亭 茶屋「一力亭(いちりきてい)」は、「万春楼」、家名は「万屋(よろずや)」という。 『仮名手本忠臣蔵』7段目(祇園一力の場)では、主人公・大石内蔵助(良雄、1659-1703)が討入前に遊んだとされる。実際の大石は伏見撞木町の「万亭」に遊んだ。万亭は後に祇園に進出している。この際に「万」の字を、「一」と「力」の二字に分けて、「一力」と呼ばれるようになったという。 大石が切腹した命日3月20日(旧2月4日)には、「大石忌」が行われている。店には、大石が愛用したという三味線「初音」などの遺品、遺書、四十七士の像もある。当日は、井上流の舞の奉納、抹茶、蕎麦の接待がある。吉井勇の短歌がある。「一力の のれんくぐれば しめやかに 大石の忌の 地唄聴こゆる」。 幕末、主人・杉浦治郎右衛門は勤王家だった。ただ、新撰組・近藤勇も出入りした。1863年旧10月10日、近藤は一力亭での諸藩国政周旋掛との会合に出席している。当日は、会津、薩摩、土佐、肥後、久留米などの外交担当者が集った。近藤は公武合体論について言及した。 近代、1883年、京都で初めて電灯がともったのもこの地だったという。 ◆舞妓 舞妓は15歳から20歳前後の未婚女性が対象になる。戦前は10歳から15歳が対象だった。近年、その9割が京都以外の出身者で占められている。 屋形(やがた、置屋、小方屋)での面接後、「仕込みさん(仕込み)」と呼ばれる見習い期間(年季奉公)に、花街の仕来り、行儀作法、化粧、髪、着物、京言葉などを修行し、八坂女紅場(にょこうば)学園に約一年通う。必須の「京舞」井上流のほか、囃子、三味線(鐘、太鼓、鼓、笛などの邦楽器)、唄(長唄、常磐津、地唄、小唄、端唄)、茶道、華道、習字、京言葉、絵画、俳諧などのさまざまな稽古事を習得する。この間、化粧はせず普段着で過ごす。 半月から一カ月ほど芸妓に付いての「見習いさん(見習い)」期間中は、見習い茶屋に出向いてお座敷の見学など研修を積む。この時、地毛で日本髪を結い、帯は「半だらり(半ダラの帯)」になる。 晴れて舞妓になる「店出し、見世出し」(お披露目)の前に、「お盃」の儀式が行われ、三々九度の盃がおかあさん、おねえさんらと交わされる。吉日に行われる店出しでは、縁起物が描かれた「目録」、ご祝儀が、お茶屋、芸舞妓、ご贔屓などから届けられる。また、舞妓の名、家紋、引いて出るおねえさんの名が染められた手拭が配られる。 当日、「割れしのぶ」の髪を結い、三日間は黒紋付、ダラリの帯に、オコボを履き、髪にはべっこうの簪(かんざし)、銀色の揺れるビラ簪(かん)、玉簪、赤い鹿の子、鹿の子留めを挿し、髷の飾りの三本の見送り、襟足を三本描く白塗りの化粧を施す。約一年間は下唇にのみ紅を差し(先斗町は上下の両唇に紅)、長い花かんざしを髪に挿す。挨拶回りには、「男衆(おとこし)さん」か、花街によっては「おねえさん」が付き添う。その後、見習い茶屋では「落ちつき」という姉妹へのお披露目の宴会が催される。 舞妓は、一年後に両唇に紅を差し、小振りのかんざしを挿し、数年内に髪も「割れしのぶ」から「おふく」に変わる。半襟、帯揚げ、おこぼの鼻緒も赤から水色になるなどの変化がある。舞妓は、女紅場(10-2時頃)に通い、帰宅後、置屋の用事、稽古、お座敷の準備、その後、夕方(6時頃-夜半)からお座敷に出る生活が続く。 置屋(屋形)に住み込み、5、6年の年季奉公がある。その後は置屋から独立して「襟(衿)替え」(えりかえ、水揚げ、色襟から白襟に変わる)し、舞妓から芸妓(自前さん芸妓さん)になる。この年季明けとなる襟(衿)替えの1カ月前から、「先笄(さっこう)」という髪を結い、鼈甲(べへっこう)の簪、ビラ簪、玉簪、髷の前に深紅の布をつける。また、髪の「橋の毛」というところを切り(形式的)、決意を新たにする.。 当日には、島田の鬘(かつら)、黒紋付、お太鼓の帯を締め、下駄を履く。自分の名を染めた手拭が配られ、男衆とともに挨拶回りをする。この日から3日間は黒紋付、その後3日間は色紋付、7日目から普通の着物(お引きづり)を着る。芸妓は「立方」(日本舞踊)と「地方」(三味線、唄)の役割を選択できる。髪は地毛ではなく鬘になる。自前になると、衣裳代、稽古代など一切の経費を自費で賄う。芸妓をしながら、店、お茶屋、置屋の兼業も増える。いまは、かつてのように「旦那」を持たない場合が多く、「水揚げ」(初めて旦那を持つ儀式)も行われていない。 花街は縦の序列がある。置屋の女将は「おかあさん」、先輩は「おねえさん」と呼ばれる擬似家族共同体になっている。おかあさんは、舞妓の生活費、諸経費、衣裳、その他の世話一切を行う。舞妓、芸妓は、女紅場へ現役である限り通い続けて芸を磨いている。芸妓に定年はないが、芸妓引退後はお茶屋、置屋などの経営者になる人もいる。近年では、お茶屋バー、お茶屋と置屋の兼業もみられる。2024年現在で、80人ほどの芸舞妓がいる。 ◆置屋とお茶屋 置屋では年季明け前までの芸妓が共同生活し、稽古とお座敷に通っている。お茶屋は客をもてなすお座敷で、置屋に連絡して芸舞妓を手配する。置屋とお茶屋を兼ねるところもある。2024年現在で、45軒ほどのお茶屋が稼働している。 ◆舞妓さんから芸妓さんへ 祇園では三味線を弾き唄を唄う「地方(じかた/ぢかた)」と舞を舞う「立方(たてかた)」・鳴物を鳴らす「囃子方(はやしかた)」があり、前者を「芸妓(かつては芸子)」、後者を「舞妓(舞子)」という。 舞妓から芸妓へはほぼ次のようになっている。仕込みさん(約1年、15歳位)、見習いさん(半月-1カ月)、店出しをして舞妓さん(5、6年)、襟(衿)替えをして芸妓さん(20歳位)に変わる。 ◆衣裳 舞妓の衣裳は、江戸時代末の町娘の風俗を継承しているという。そのため、飾り袖の丈は少し短くしてあり、幼さを表している。 友禅染の振袖の着物には、肩と袖に「縫い上げ」が施されている。帯は西陣織で「だらりの帯」といわれ、解くと長さは5mもある。帯の下にはお茶屋の紋が使われている。衣裳すべての重さは15-20㎏にもなる。舞妓だけが帯の上に締める「ぽっちり」は、先輩の舞妓から代々引き継がれたもので、非常に高価なものという。 履物は「おこぼ」といわれる10㎝(三寸五)ほどの高さの厚底の履物を履く。その名は、歩く際に「こぼ、こぼ」と音がしたことから付けられたという。 白塗りの化粧は、灯りが蝋燭の時代の名残りで、薄暗い室内でも美しく顔を引き立たたせるための工夫だったという。 日本髪は自髪で結い、芸妓は大半が鬘になる。髪に刺す「花かんざし」は季節により変わり、たとえば4月は桜など毎月異なっている。 ◆勤皇芸妓 祇園に遊んだ人物として、鵜飼吉衛門(「井筒」の春香)、高杉晋作(「井筒」の小りか)、西郷隆盛(「井筒」の仲居お末、「奈良富」の仲居お虎)、大久保利通(「一力」のおゆう)、後藤象二郎、井上聞多・品川弥二郎(「魚品」の君尾)、伊藤博文、山県有朋などがいる。 ◆山根子 山根子(やまねこ、山猫)は、下河原(八坂神社南門-庚申堂、鷲尾町、下河原町、月見町、上弁天町)に住んでいた芸妓をいう。東山、円山の山の根(麓)に集まっていたことから呼ばれたという。また、延暦寺の僧が使った「子」(妓の意)、「山の子」より転訛したともいう。 北政所(高台院)とも関わりがある。江戸時代前期、1606年、北政所による高台寺建立に伴い、寺に諸国の舞伎が出入りしたという。北政所は侍女に遊芸を学ばせたという。1624年、北政所没後、高台寺の芸をする者が円山の六阿弥、双林寺、正法寺で市井の宴席で舞を披露し、纏頭(てんとう、花代)を得た。下河原に住み、幕末-近代(明治期中期?)まで存在したという。女伶(まいこ)とも呼ばれたらしい。山根子は真葛踊りという総踊りを舞った。これが、近代、1872年の附博覧の際に披露された都踊りの先駆けになった。 近代、1886年、府令により祇園町は下河原町を合併し、山根子の名は消滅した。 ◆祇園小唄 近代、1930年、祇園を舞台としたサイレント映画「絵日傘」(監督・金森万象)が公開された。その主題歌の「祇園小唄」(作詞・長田幹彦、作曲・佐々紅葉)が流行した。映画は長田策作の「祇園全集・絵日傘」が下敷きになっている。1929年の映画製作に際しては、祇園歌舞会、一力が協力し、祇園周辺、一力、八坂神社などでも撮影が行われた。 映画は新京極マキノキネマで封切され、大盛況になる。無声映画のため、映像には字幕が付けられていた。スクリーンのそでには出演した女優が控え、映像に合わせて実際に祇園小唄を歌った。好評につきその後、「狸大尽」「夢まくら」などが製作された。 ◆文学 祇園を舞台とした文学作品としては、中島棕隠『鴨東四時雑司』、歌人・吉井勇『祇園歌集』『祇園双紙』、小説家・長田幹彦『祇園』『祇園夜話』、川端康成『虹いくたび』、夏目漱石『虞美人草』、渡辺淳一『化粧』など数多い。 都をどりは夏目漱石、正岡子規、志賀直哉、谷崎潤一郎、川端康成などが鑑賞した。 ◆駆梅院 近代、1870年、明石博高(1839-1910)は、一力楼主・杉浦治右衛門らに説いて、梅毒検梅のための療病館(祇園神幸道南)を開いた。1872年には療病院が開かれ、その所轄下に置かれる。1876年には、建仁寺塔頭・福聚院(祇園歌舞練場付近)に仮駆梅(黴)院が置かれた。 1882年に新駆梅院(花見小路)が開院し、療病院から独立している。費用は各女紅場の有志が寄付した。1900年に京都八坂病院になり、京都娼妓検査所が置かれる。1913年に下京区東山通五条上ルに移転し、現代、1946年に府立平安病院になった。 ◆映画 祇園を舞台とした映画は数多くある。京都での初期の記録映画「京都祇園祭実況」(1903年)の撮影が行われた。 現代劇映画「祇園の姉妹」(監督・溝口健二、1936年、第一映画)は、姉妹の芸妓の現実を対照的に描いた。現代劇映画「祇園囃子」(監督・溝口健二、1953年、大映京都)、現代劇映画「おもちゃ」(監督・深作欣二、1998年、東映ほか)などがある。 ◆アニメ ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。 ◈アニメーション『暗殺教室』(原作・松井優征、監督・岸誠二、制作・Lerche、第1期2015年1月-6月、全22話、第2期2016年1月-7月、全25話)の第7話で祇園小袖小路が登場する。 ◆年間行事 始業式(1月7日)、初寄り(井上八千代師宅での新年の祝い)(1月13日)、節分、お化け(2月3日か4日)、都をどり(4月1日-30日)祇園甲部歌舞練場、八朔(江戸時代、徳川家康の江戸城入場(武家の式日)に因んでいる。黒紋付の芸舞妓が、花街にあるお茶屋、芸事の師匠宅に挨拶回りをする。)(8月1日)、事始め(芸舞妓が井上八千代師宅へ鏡餅を届けて挨拶する)(12月13日)、おことうさん、おけら参り(お茶屋へ挨拶回り、おかあさんから「福だま」が渡される。)(12月31日)。 お茶屋数 68軒(2008年) 髷のいろいろ 見せ出しの初めは「割れしのぶ」、普段は「ふくまげ」、祇園祭の頃は「勝山」、襟替えの前は「先笄(さっこう)」、事始めなどでは年上の舞妓さんが「やっこ」を結う。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本花街史』、『京の花街ものがたり』、『京の花街 ひと・わざ・まち』、『祇園と舞妓』、『京都花街の経営学』、『祇園の教訓』、『お茶屋遊びを知っといやすか』、『京舞妓』、『京の花街 祇園』、『未知の京都 舞妓と芸妓』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『新選組事典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都の映画80年の歩み』、『京都絵になる風景』、『女たちの京都』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都の近代化遺産』 、『京のみどり №112』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|