|

|

|

| 八坂神社御旅所 (京都市下京区) Yasakajinja-otabisho Shrine |

|

| 八坂神社御旅所 | 八坂神社御旅所 |

|

|

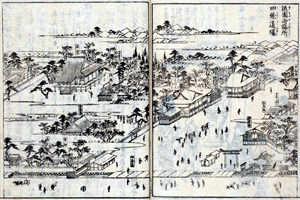

八坂神社御旅所  八坂神社御旅所  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「祇園御旅所・四條道場」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「祇園御旅所・四條道場」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

貞安前之町(ていあん-まえ-の-ちょう)、四条通南側に、八坂神社御旅所(やさかじんじゃ-おたびしょ)がある。 古くは「祇園御旅所」ともいわれた。周囲には御旅町、御旅宮本町の地名がいまも残る。 八坂神社の境外末社・大政所社(殿)(おおまんどころ)社は、祭神に素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀る。八坂神社の境外末社・少将井社(殿)は、櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)を祀る。 ◆歴史年表 平安時代、974年/第64代・円融天皇の頃(在位:969-984)、東洞院高辻に住む秦助正(はたの-すけまさ)は、祇園神降臨の神託を得る。蜘蛛の糸が、祇園社より自邸(下京区大政所町、烏丸通仏光寺下ル東側)の裏庭の塚まで続いていた。このため、自宅に祇園社御旅所を造り神輿を迎えたという。(「祇園社記」「大政所神主家由緒書」) 1153年、旧4月条、「祇園大政所」が焼失した。(『百練抄』) 1159年、旧11月条、焼失している。(『百練抄』) 鎌倉時代、1246年、旧6月条、焼失した。(『百練抄』) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)の前後、「感神院大政所祇園旅所」「祇園旅所感神院」と記されており、旧地は下京区大政所町付近(大政所町東頬 [つら] 、上柳町南頬、高橋町西頬、匂天神町北頬)だった。(『中古京師内外地図』『中昔京師地図』) 1536年、天文法華の乱により焼失している。その後、小祠を建てられ、八坂大神を祀り町の鎮護の社になる。 安土・桃山時代、この地での大政所・祇園会が描かれている。(「祇園社大政所参詣曼荼羅図」) 1591年、豊臣秀吉の都市改造に伴い、御旅所は四条寺町(現・下京区御旅宮本町)に移転させられる。その後、現在地(大政所町)には小祠が建てられた。 1591年/慶長年間(1596-1615)、豊臣秀吉の命により現在地付近の四条寺町(下京区御旅宮本町)に移されたという。一帯には、四条通を挟み南北に八坂神社の御旅所・末社が建ち並んでいた。 江戸時代、御旅所では祇園山鉾の鬮改(くじあらた)めが行われていた。 近代、1912年、2月、四条通の拡張工事に伴い、御旅所・末社が立退きになり、現在地(下京区貞安前之町)に移された。四条通の北側にあった北の社(太神宮社/大神宮、稲荷社)は、八坂神社に遷された。南の社は分断される。現在は、大政所殿・少将井・冠者殿社の3社のみが残されている。 ◆御旅所の各社 ◈八坂神社の境外末社「北の社(大神宮/太神宮社・稲荷社)」は、遷されて四条通北側にあった。その後、八坂神社(東山区)に遷された。 ◈八坂神社の境外末社「大政所社(殿)」の祭神は素戔鳴尊であり、旧地は烏丸通仏光寺下ル大政所町(下京区大政所町)だった。現在地(下京区貞安前之町)に遷され、四条通の南側にいまも残る。 ◈八坂神社の境外末社「少将井社(殿)」の祭神は櫛稲田姫命であり、旧地は、車屋町通夷川上ル少将井御旅町(中京区少将井御旅町)だった。現在地(下京区貞安前之町)に遷され、四条通の南側に残る。 ◈八坂神社の境外末社「冠者殿社(冠者殿、官者殿社)」も、現在地(下京区貞安前之町)に遷され、四条通の南側に残っている。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に、「祇園御旅所 四條道場」として挿絵入りで記されている。 ◆年間行事 祇園祭神輿渡御(八坂神社から神輿3基が渡御し還御まで留まる。)(7月17日-24日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都市の地名』、『京都のご利益徹底ガイド』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、  |

|

|

| |

|