|

|

|

| * | |

| 四条大橋・四条河原 (京都市中京区-東山区) Shijo-ohashi Bridg,Shijokawara |

|

| 四条大橋・四条河原 | 四条大橋・四条河原 |

|

|

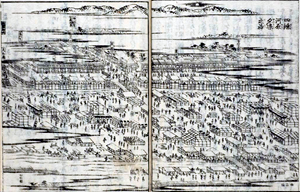

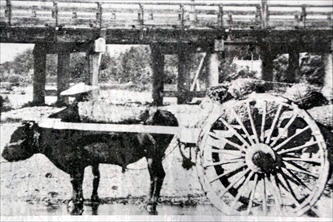

四条大橋     欄干のデザイン  歩道脇の柵、ユリカモメのデザイン    西岸、橋台  西岸、橋台の旧四条大橋のアーチ  西岸、旧四条大橋の基礎杭(木杭)跡  西岸、旧四条大橋の基礎杭(木杭)跡  西岸、旧四条大橋の橋台の一部  西岸、旧四条大橋の橋台、剥き出しの鉄筋痕跡  東岸、旧四条大橋の橋台  東岸、旧四条大橋の橋台、剥き出しの鉄筋  東岸、旧四条大橋の橋台、鉄筋  東岸、旧四条大橋の橋桁?  東岸、旧四条大橋・新四条大橋の橋台  東岸、旧四条大橋橋台のアーチ  東岸、橋台  「土木學会推奨土木遺産 賀茂川・鴨川河川構造物群」(2019年)のプレート  上流     四条大橋から北方向、三条大橋、北山  冠雪した北山  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた四条大橋、御輿渡御の様子、京都土木事務所の鴨川の説明板より  【参照】江戸時代の「四条河原遊楽図屏風」、京都土木事務所の鴨川の説明板より 【参照】江戸時代の「四条河原遊楽図屏風」、京都土木事務所の鴨川の説明板より 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている四条河原夕涼(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】「皇室都祇園祭礼四条河原之涼」(五雲亭貞秀作、立命館大学アートサーチセンター蔵)、京都土木事務所の鴨川の説明板より  【参照】近代、1902年の四条大橋(ジャパンアーカイブス、琵琶湖疏水記念館の説明板より)  【参照】近代、明治期の四条大橋(矢野家写真資料、府立総合資料館蔵)、京都土木事務所の鴨川の説明板より  【参照】近代、大正期の四条大橋(黒川翠山撮影、府立総合資料館蔵)、京都土木事務所の鴨川の説明板より  大正期の四条大橋、灯籠が見える。上記写真の一部拡大  大正期の四条大橋、鴨川沿いの京阪電気鉄道の軌道、上記写真の一部拡大  【参照】近代、大正期の四条大橋(黒川翠山撮影、府立総合資料館蔵)、京都土木事務所の鴨川の説明板より  【参照】市電、上記写真の拡大  【参照】四条大橋の絵葉書、七条大橋の説明より  【参照】近代、1935年の四条大橋東詰での「鴨川出水」の様子、京都土木事務所の鴨川の説明板より  西岸南、右は中華料理レストラン東華菜館、ヴォーリズが設計したスペイン風バロック建築。  西岸、先斗町  北方向、先斗町、西岸の納涼床  南方向、西岸  南座と鴨川、南座(国登録有形文化財)  現在唯一残る「芝居小屋」南座の正面。四条大橋東側  屋根の最上階には官許の証である櫓がある。  「まねき上げ(揚げ)」  四条大橋東詰北、阿国像  「阿国歌舞伎発祥乃地」の碑、四条大橋東側  前進座の「出雲阿国」南座公演  7月10日、鴨川にかかる四条大橋の上での神輿洗  朝鮮通信使の行列  「北座跡」の碑、川端通四条上ル東側  四条大橋北、西岸の「みそそぎ川」に組まれた納涼床、遠景は四条大橋  車石跡、四条大橋上流東岸、かつて牛荷車はここから鴨川を渡った。  【参照】行願寺(革堂)にある車石の遺構、溝に沿って荷車が川に出入りしていた。  【参照】1875年頃の荒神橋付近の牛荷車、京都土木事務所の鴨川の説明板より京都府の鴨川の掲示板より  車石、御香宮神社 車石、御香宮神社 与謝野晶子の歌碑、川端四条上ル東 「四条橋 おしろい厚き 舞姫の 額ささやかに 打つ夕あられ」  東詰南にある「京 ゆたかもの 雅」の碑  【参照】かつて四条大橋を渡っていた市電 |

かつて鴨川の東岸は、いまよりも広く、仲源寺の辺りまで、西岸は柳馬場辺りまで河原が広がっていた。普段は何本かの小川の流れがあった。 四条大橋(しじょう-おおはし)は、公儀橋ではなく、庶民の手により架橋された仮橋だった。四条通の東にある祇園社(八坂神社)と、西の元祇園梛(もとぎおんなぎ)神社という二つの社の間にあり、四条通は祇園社の門前町として発展し、祇園会との関わりも深い。 四条大橋は、京都の三大橋(ほかに三条大橋、五条大橋)の一つ。 ◆歴史年表 平安時代、1142年、旧5月5日、祇園社参詣のために、感神院砕門の勧進聖による寄付活動により板橋が架けられた。(祇園社「社家記録」『京の三名橋 下 五条大橋』)。架橋の最も古い記録になる。 1143年、初めて架橋されたともいう。(『京都府誌』) 1154年、旧3月29日、勧進聖・僧妙が祇園橋を新造し供養する。(『濫觴抄』『百錬抄』『太平記』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、橋の東に祇園社の朱塗りの鳥居が建てられていた。 鎌倉時代、橋は太鼓橋になり、擬宝珠はなかった。(『一遍上人絵詞伝』)。四条橋下に乞食僧・綴(つづれ)法師という「天下の悪党」が住し、六波羅探題の後藤某がこれを捕え、首を撥ねたという。(『蔭涼軒日録』) 1228年、旧7月20日、風雨洪水により、四条大橋・五条大橋などが流される。(『百錬抄』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1243年、旧1月4日、祇園より出火した鴨東大火により四条橋も焼失した。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1245年、幕府が橋の修造費用の一部を負担した。(「御成敗状追加(鎌倉幕府法)」) 1284年、旧閏4月16日、一遍が関寺より四条京極の釈迦堂に入り、踊り念仏を興行した際に、桁橋の四条橋が描かれている。(『一遍上人絵伝』『京の三名橋 中 四条大橋』) 1299年、釈迦堂の踊り念仏時に四条橋が描かれている。(『一遍上人絵詞伝』) 南北朝時代、1347年、架橋のための勧進田楽が催される。 1349年、旧6月11日、四条河原で架橋寄進(勧進)のために行われた「能くらべ」を、足利尊氏も観覧した。この時、桟敷60余間(109m)が壊れ、多くの死傷者が出る。「桟敷崩れの田楽」といわれた。(『師守記』『太平記』『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1374年、旧2月16日、一向宗僧・勧進の祇園感神院・十穀聖により架橋されている。(『師守記』『四条川原橋事始』『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1383年、旧7月13日、加茂川洪水により四条橋・五条橋が切落ちた。人馬多くが流死した。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 室町時代、1427年、洪水により四条橋・五条橋が落ちる。周辺の河原在家といわれる庶民の家100余が流された。 1441年、洪水により橋が落ちる。 1450年、旧10月18日、九州の正領(等)入道により、36間(70m)の大橋が架橋される。祇園会で祇園神輿が御渡した。旧10月、相国寺、南禅寺、建仁寺の僧による供養が行われた。(『東寺執行日記』『祇園社記』『京の三名橋 下 五条大橋』)。その後も鴨川の洪水で幾度も流出し、その度に、氏子の寄進で架け替えられた。 1451年、旧6月7日、四条仮橋(36間、70m)が新造される。(『京の三名橋 下 五条大橋』)。旧6月21日、橋が供養された。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1461年、旧3月22日、「寛正の大飢饉(山城大飢饉)」の際に、飢饉と疫病、戦乱により、京中で8万2000人もの餓死者が出る。時宗の僧・勧進聖の願阿弥は、四条橋河原、五条橋河原などで多くの餓死者を葬り塚を築く。(『碧山日録』『大乗院寺社雑事記』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1468年、旧7月20日、洪水により四条橋が流失した。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1517年頃/1517年、旧8月24日、勧進聖・智源が本願になり、断絶していた橋の再興が行われる。(「祇園古文書」『祇園社記』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1519年、四条橋再興のために、山国より筏に組まれた材木が運ばれる。(「八坂神社文書」上、『祇園社記』) 1533年、四条橋が流失する。 1544年、大風・洪水により四条大橋、五条大橋が落ちる。京中でも被害がある。祇園大鳥居(二の鳥居?)が流失した。(『言継卿記』『京の三名橋 中 四条大橋』) 1547年頃/1550年-1560年、板橋の四条橋が描かれている。2本の橋が架けられていた。(「洛中洛外図屏風」上杉本) 室町時代、四条大橋は二重になっていた。(『町田家旧蔵本』「洛中洛外図屏風」上杉本)。四条橋東側の大和大路角には、鴨川の治水の神・禹王社があったという。 安土・桃山時代、1574年、四条河原には、中州を挟んで橋が2つ架かっていた。いずれも、祇園会のために造られていた。1つは粗末な船の上に板を渡した浮橋(船橋)だった。(「洛中洛外図屏風」) 1576年、旧6月条、鴨川の洪水後、織田信長の命により、京都所司代・村井貞勝は橋を修復した。(『兼見卿記』) 1577年、旧7月8日、四条大橋が建仁寺・東福寺僧の勧進により復興した。(『花洛名勝図会』『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1578年、洪水により、村井長門守(貞勝)の架けた四条橋は流失する。織田信長は洪水を押して播州に出陣する。(『信長公記』) 1579年、旧7月8日、建仁寺・東福寺僧の勧進により、四条橋・五条橋は架橋され、復興される。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1581年、旧5月、洪水により四条橋は流れる。(『兼見卿記』) 1585年、旧7月9日、洪水により、四条橋・五条橋は落ちた。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1591年、豊臣秀吉は洛中を囲む御土居を築造した。 江戸時代、元和-寛永年間(1615-1645)、板橋として描かれている。(「洛中洛外図」) 1654年、三条大橋は鴨川に架かる11橋の一つとして記されている。(「新板平安城東西南北町並洛外之図」) 1669年-1670年、京都所司代・板倉重矩により鴨川新堤(車坂-五条橋)の工事が始まる。石垣が築かれ西石垣(にしいしがき、西石[さいせき])、東石垣(ひがしいしがき)街が生まれた。 1676年、旧5月11日、四条板橋が流れ落ちた。(『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1676年頃、芝居小屋は、四条通南に3軒、北に2軒、繩手通四条上ル西に1軒あった。 1688年、旧5月、俳人・松尾芭蕉は四条河原の歌舞伎を観に出かけている。 1690年、旧6月上旬、芭蕉が四条河原で夕涼みしている。 1718年、旧7月8日、四条板橋が流出した。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1721年、旧6月17日、鴨川筋の洪水により、四条橋・二条橋・松原橋の仮橋が落ちる。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1728年、旧6月7日、鴨川洪水により神輿は三条大橋を過ぎ、川原町より四条に出た。(『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』)。旧7月8日、四条板橋が流出した。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1758年-1762年、川幅55間半(100m)あった。(「賀茂川筋絵図」) 1778年、旧7月2日、洪水により四条板橋が流出する。(『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1780年、四条板橋が描かれている。(「都名所図会」) 1786年、旧9月6日、洪水により四条板橋が流出した。(『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1802年、旧4月3日、四条板橋が流出した。(『京の三名橋 中 四条大橋』『京の三名橋 下 五条大橋』) 1829年、洪水で四条橋が流失し、祇園祭の神輿は三条廻りになった。(『京都雑色記録』) 1846年、流失した。(『京の三名橋 中 四条大橋』) 1850年、流失する。(『京の三名橋 中 四条大橋』) 1853年、旧7月22日、流失した。旧8月16日、仮橋も流失する。(『京の三名橋 中 四条大橋』『都のにぎはひ』) 1857年/1856年、旧4月、浮橋といわれる仮橋は、本格的な石橋(構造橋)に架け替えられた。町衆による募金と労力奉仕(河浚い[かわさらい] )が行われた。石柱42本の板橋(長さ50間[90.9m]、幅3間[5.4m])が完成する。(『花洛名勝図絵』巻1に引用の『祇園新橋新造之記』『祇園新橋新造之記』)。旧4月29日、渡初式が行われる。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 近代、1868年、橋は京都府の管理になる。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1872年、2月、ガス灯2基が設置された。(『明治の橋』) 1873年、破損する。(『京の三名橋 中 四条大橋』) 1874年/1873年、京都初の錬鉄桁「四条鉄橋(くろがね橋)」に架け替えられる。4月1日、渡初式が行われた。(『京の三名橋 下 五条大橋』(『明治の橋』)。54間(98.2m)、幅4間(7.2m)あった。通行料を徴収したため、「ゼニ取り橋」と評判は悪かった。(『京の三名橋 中 四条大橋』) 1880年、12月、橋は無料開放される。 1881年、7月、橋は無料開放された。橋の管理は府に引き継がれ、地方税により負担される。 1880年、11月5日、修繕工事のため通行禁止になり、仮橋が架けられる。 1890年、11月5日、四条橋(鉄橋)修繕工事のため通行禁止になり、仮橋が設けられた。(『明治の橋』) 1894年、琵琶湖疏水運河の開通により、東岸のお茶屋床が撤去になる。北座は廃止された。 1897年、2月、四条河原で、染色技術者の稲畑勝太郎は、フランス留学から帰国後、仏人・リュミエール兄弟の発明した「シネマトグラフ」の試写会を行った。この日本初の活動写真上映は失敗する。その後、島津製作所に変圧器の製作を依頼し、新京極東向座で公開映写を成功させている。 1898年、10月、市制特例廃止により、橋は京都市管理に引き継がれる。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1902年、10月、大改修工事が始まる。(『明治の橋』)。12月25日、竣工した。(『明治の橋』)。上部構造を改変した。橋中央にアーチが取り付けられる。東向きに「山紫水明」、西向きに「柳緑花紅」と彫られた。夜間に青・赤の電球が灯された。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1903年、改修される。(『明治の橋』) 1911年/1912年、4月、鉄筋コンクリート製、ブロンズ製の高欄の橋に架け替えられた。(『明治の橋』)。新しく開通した市電が通る軌道敷の橋であり、幅員も広げられた。 1912年、12月24日、電車軌道が竣工し市電が渡初になる。(『明治の橋』)。25日、電車が開通した。(『明治の橋』) 1913年、3月20日、橋全体の工事が完了する。(「京都日出新聞」『明治の橋』)。渡初式が行われた。設計は、東大教授・柴田畦作、意匠は森山松之助、山口孝吉による。「セセッション(ゼツェシオン)式欧風意匠」といわれる。鉄筋コンクリートアーチ橋(5連、長さ93m、幅員21.8m)になった。3月23日、開通した。 1914年、洋画家・詩人・村山槐多は、詩「京都人の夜景色」で四条大橋、先斗町などを描写した。 1915年、京阪電車が三条大橋まで延長運行になる。 1935年、6月28日、鴨川大洪水の際に、四条大橋は流出はしなかった。基部の河積が大きな被害を受ける。(『京の三名橋 下 五条大橋』)。流木が橋桁を塞ぎ、周辺の冠水被害が拡大した。 1937年、鋼板桁に架け替えられている。 1941年、橋が撤去される。 1942年、下部工の橋脚、橋桁が建設される。上部工は仮設のままになる。鋼連続桁橋(長さ65m、幅25m)になった。12月24日、竣工式が行われた。(「市事務報告書」『京の三名橋 下 五条大橋』) 太平洋戦争(1941-1945)中、欄干などの鉄材は金属供出になる。 現代、1954年、7月9日、水銀灯が点灯された。(『京の三名橋 下 五条大橋』) 1964年、高欄意匠が全国公募される。 1965年、10月、全国公募により橋は修景され、11月、田村浩による高欄意匠(ボルト隠しは御所車)が現在の橋に施された。11月13日、点灯式が行われる。(『京の三名橋 下 五条大橋』『京の三名橋 中 四条大橋』) 1968年、鴨川納涼が復活した。 1972年、日本初の営業運転した市電廃止に伴い、市電は四条大橋を最後に渡る。 1996年、三条-四条間の鴨川に、フランス様式の芸術橋(ポン・デ・ザール)を架ける市の計画が表明され、以後、景観論争に発展した。(第二次景観問題)。その後、計画は凍結される。 1999年、三条-七条間の「花の回廊」整備事業が完成した。 ◆出雲 阿国 安土・桃山時代の女性芸能者・出雲 阿国(いずもの-おくに、1572?-? )。詳細不明。女性。於国、国など。出雲国杵築中村の里・鍛冶中村三右衛門の娘ともいう。出雲大社の巫女(アルキ巫女)になり、永禄年間(1558-1570)、出雲大社勧進のため神楽舞をして諸国を巡回した。美貌もあり評判になる。1582年、奈良・春日大社で上演された「ややこ(稚児)踊り」は、8歳の加賀と演じた。1600年、京都で公家に招かれ近江殿、御所で菊とともに演じ、人気を博した。1603年、北野神社で男装した阿国の「歌舞伎踊」が披露された。豊臣秀吉が伏見より入洛した際に、見物人が通行の妨げになったとして、興行は四条河原に移されたともいう。1604年、伊勢国桑名、1607年、江戸城で興行した。その後の消息は不明という。また、京都に戻ったともいう。1612年、旧正月に北野天満宮で、旧4月、新上東門院の御所で歌舞伎を踊ったともいう。 歌舞伎の創始者とされる。 ◆板倉 重矩 江戸時代前期の大名・板倉 重矩(いたくら-しげのり、1617-1673)。男性。幼名は長命、通称は又右衛門、内膳正(ないぜんのかみ)。父・板倉重昌(しげまさ)、母・林吉定の娘の長男。1637年、島原の乱で父・重昌と共に九州へ赴く。重昌は戦死し、重矩は戦功を上げる。軍律に違反し一時逼塞させられた。1639年、三河(愛知県)深溝(ふこうず)藩主・板倉家(2代)を継ぎ、三河中島藩主に転じた。大坂定番を経て1665年、老中になる。1668年-1670年、京都所司代になる。1669年、鴨川に寛文新堤を築いた。1670年、老中に再任される。1672年、下野(しもつけ)(栃木県)烏山藩主・板倉家初代になる。57歳。 所司代として朝廷からも厚い信任を得ていたという。 ◆柴田 畦作 近現代の建築家・柴田 畦作(しばた-けいさく、1873-1925)。男性。岡山県の生まれ。1896年、東京帝国大学工科大学卒。九州鉄道会社技師になる。後に、第3高等学校教授、第5高等学校教授を経て、東京帝国大学工科大学助教授、教授になる。東大に開設された鉄筋コンクリート講義の担当教授だった。ドイツ、フランス、アメリカ合衆国に留学した。1905年、工学博士の学位を受けた。国内で初めて鉄筋建築を研究し、応用力学・構造学に造詣深く、本格的な「鉄筋コンクリート建築の祖」といわれた。著『工学力学』。53歳。 設計に福島県原町市の鉄筋無線送信所主塔、京都の近代化の礎になった「三大事業計画」の道路拡幅、市営電気軌道敷設に関する研究にも関わった。四条大橋、明治神宮の神橋、東大本郷キャンパス理科大学化学教室なども設計している。 ◆村山 槐多 近代の洋画家・詩人・村山 槐多(むらやま-かいた、1896-1919)。男性。横浜の生まれ。高知、4歳で京都へ一家で移る。府立第一中学校時代に従兄の山本鼎(かなえ)に感化され、文学と美術に目覚める。ポー、ボードレールに親しむ。1914年、中学卒業後に上京、小杉未醒(みせい、放庵)の家に寄寓し、日本美術院研究所に学ぶ。同年、二科展、1915年、日本美術院展に初入選した。 1917年、代表作『湖水と女』で美術院院友に推される。1919年、『松と榎』などで美術院賞を受ける。小説、詩も書き、放浪し、肺結核を病む。没後、1928年、詩集『槐多の歌へる』が刊行された。22歳。 1914年、「京都人の夜景色」を書いた。「ま、綺麗やおへんかどうえ/このたそがれの明るさや暗さや/どうどつしやろ紫の空のいろ/空中に女の毛がからまる/ま、見とみやすなよろしゆおすえな/西空がうつすらと薄紅い玻璃みたいに/どうどつしやろえええなあ/ほんまに綺麗えな、きらきらしてまぶしい/灯がとぼる、アーク燈も電気も提灯も/ホイツスラーの薄ら明かりに/あては立つて居る四条大橋/じつと北を見つめながら/虹の様に五色に霞んでるえ北山が/河原の水の仰山さ、あの仰山の水わいな/青うて冷たいやろえなあれ先斗町の灯が/きらきらと映つとおすわ/三味線が一寸もきこえんのはどうしたのやろ/芸妓はんがちらちらと見えるのに/ま、もう夜どすか早いえな/お空が紫でお星さんがきらきらと/たんとの人出やな、美しい人ばかり/まるで燈と顔との戦場/あ、びつくりした電車が走る/あ、こはかつた/ええ風が吹く事、今夜は/綺麗やけど冷めたい晩やわ/あては四条大橋に立つて居る/花の様に輝く仁丹の色電気/うるしぬりの夜空に/なんで、ぽかんと立つて居るのやろ/あても知りまへんに。」 ◆近代以前の四条橋 ◈平安時代後期に、四条橋は祇園社(八坂神社)への参道として架橋され、社僧が勧進した橋だったとみられる。 ◈鎌倉時代後期、1299年に釈迦堂の踊り念仏時に四条橋が描かれている。(『一遍上人絵詞伝』)。長大橋として架けられ、幅5m程とみられ、高欄には擬宝珠が付けられていた。下部工(橋台・杭)は、丸太を河床に打ち込み、2本の水平方向の水貫で固定し、その上に板材を置いていた。 ◈江戸時代後期、1857年/1856年、旧4月、浮橋といわれる仮橋は、本格的な石橋(構造橋)に架け替えられた。なお、仮橋は、大橋の流失後に設けられ、次の架橋まで使用されていた。通行人は川岸から河原に渡した板橋に降り、幾筋も流れる細流に架けられた板橋を渡っていた。 新しい橋のために、町衆である下京の京宿老、祇園神輿轅(ながえ)町氏子、祇園町新地の人々による募金と労力奉仕(河浚い[かわさらい] )が行われた。日毎に数千人が参加し河底を掘り深くした。掘り出された川砂は祇園北林の渓に運び、人々は踊天秤に仮装し、砂持と称して踊り奉仕した。各神社の氏子は、氏神の土地に砂盛し番付された。(『都のにぎはひ』) 石柱42本の板橋(長さ50間[90.9m]、幅3間[5.4m])が完成する。(『花洛名勝図絵』巻1に引用の『祇園新橋新造之記』『祇園新橋新造之記』) なお、四条橋近くにも牛車の通る車道があった。橋を渡ることが出来ない荷車は、大和橋の南詰から白川に沿い鴨川に入っていた。 近代、1873年にこの橋も破損している。 ◆近代の四条大橋 ◈近代、1874年4月/1873年に、鉄製橋梁「くろがね橋」の架橋が完成した。京都初の四条鉄橋になった。オランダ人技術者・ホーゲルの設計による。 最新の西洋式の橋であり、石柱上に鉄製の桁を載せた桁橋だった。この錬鉄桁は輸入されている。高欄などは、1873年に向島中之町・伏水(ふしみ)製作所(鉄工所、伏水鉄具製工場)で製作された。なお、明石博高(1839-1910)が創設した。鉄橋の材には、廃仏毀釈によって生じた寺院献納の梵鐘・銅製仏具類などが使われた。高欄は、阿弥陀寺・正法寺・西福寺・地蔵寺・宝国寺などの梵鐘などを溶かして造られたという。橋上には紅白のガラス燈8本が立てられていた。工費1万6830余円だった。下京第15区の区費による。京都府の補助も受けている。工費の半分は芸舞妓らが負担したという。このため、橋の欄干には、祇園の串団子と桜花散らしの意匠が施された。渡初には2組の老夫婦を先頭に、女紅場役員、祇園芸妓が400人参加し盛大に祝う。市民は橋の南北に茣蓙(ござ)を敷き見物したという。 さらに経費の回収のために、橋に番所を設け通行料を徴収する。人は1銭、車馬は2銭の橋銭を徴収し、「ゼニ取り橋(銭取橋)」と評判が悪かった。1877年に橋の管理は京都府に移され、1881年まで徴収は続けられた。以後は、京都府の地方税で負担することになった。なお、1898年の市制特例廃止により、橋の管理は再び京都市に戻った。 長さ54間(98.2m)/294尺(89m)、幅4間(4m)/24尺(7.2m)。 ◈近代、1912年10月に、橋の拡福(3尺、0.9m)のために上部構造を改変した。コンクリートが使用された。施行経験が乏しく、コンクリートが固まる前に凍結し、十分な強度が得られなかった。以後、数回の設計変更が行われている。経費は1万3055円だった。 ◈近代、1913年3月20日に旧四条大橋は竣工する。(「京都日出新聞」)。架橋された目的は、京都三大事業の四条通拡張、市営電気軌道敷設のためだった。なお、1912年12月25日に電車が開通している。設計は柴田畦作(1873-1925)による。意匠は森山松之助(1869-1949)、山口孝吉(1873-1937)による。 人車併用であり、橋面は歩道・車道が区別されていた。橋面はアスファルト舗装、軌道面には花崗岩が張られていた。 意匠は、「セセッション(ゼツェシオン)式欧風意匠」といわれる。橋の側面、高欄、燈籠台座などは干平面的・直線的な装飾を活かした。橋梁側面にコンクリート上に、御影石粉末を付して磨き上げた。橋上には、橋脚両端に支柱を築き、欄干は青銅製だった。燈籠(14個、13尺[3.9m])自体は和風になっていた。なお、京阪電車四条駅ホームも、橋のアーチに合わせた意匠にした。 鉄筋コンクリートアーチ橋、5連のアーチ(鴨川に4連、疏水運河の堤防・運河上に1連)、長さ51間(93m)、幅員12間(21.8m)、径間15フィート(4.5m)。工事費は25万4000円/24万5000円。 その後、1935年6月28日の鴨川大洪水では、橋の流失はなく、高欄の一部が破損しただけだった。ただ、基部の河積(河川の横断面において、水の占める面積)が大きな被害を受ける。上流部から流されてきた流木・橋の瓦礫木材などが橋桁を塞いだ。このため、溢水は両岸の町、先斗町などに流れ込み、冠水被害が拡大した。その後、1941年に橋は解体され、河床は1.5m掘り下げられた。 ◆現在の四条大橋 現在の四条大橋は1942年12月に竣工した。 当初は下部工の橋脚、橋桁が建設された。上部工は戦時中のため仮設のままに置かれた。太平洋戦争(1941-1945)中に、欄干などの鉄材は金属供出されている。 1935年の鴨川大洪水の際に、旧四条大橋の河床洗堀があった。そのため、河積の拡張、流路確保のために1.5m程掘り下げられた。土台の地覆は、花崗岩に黒い那智玉石を貼り、逆V字型のコンクリート躯体を渡した。手摺は金色の青銅鋳物製(12×10㎝)、ボルト隠し(130個)は、金鍍金(めっき)青銅鋳物製であり、御所車を模っている。欄干のコンクリート内部に、車道を照らす自動点滅式水銀灯(180個)が埋め込まれていた。さらに、早朝に自動的に橋面の歩道を水で洗う「洗浄装置」も備えられていたという。(『夕刊京都』)。足許は花崗岩に那智玉石を張った。 現代、1964年に、上記の高欄意匠が全国初で公募されている。1965年11月に全国公募(460点)により、京都市内の田村浩(21歳)の意匠が選ばれ修景された。現在の橋に、線形の高欄意匠(御所車のボルト隠し)が施された。 現在、西詰橋・東詰橋下に旧四条大橋の橋台痕跡が残る。橋台には、アーチ形状の一部が見られ、中の鉄筋も剥き出しになっている。水位が低い際には、旧橋の基礎杭(木杭)が水面からわずかに露出する。 橋種は鋼橋(鋼板橋桁)/3径間連続鋼(非合成)プレートガーター、橋長64.8m/上流側65m・下流側60m・疏水上18m、幅員24m/25mになる。なお、1964年の橋の拡張により上流側66m、幅24m、疏水上17mに改造されたという。路線名は嵐山祇園線。 ◆七条大橋・旧四条大橋 近代、1913年に七条大橋も旧四条大橋も竣工した。当初の七条大橋(長さ112.2m、幅18.2mの10間)と旧四条大橋(長さ93m、幅21.8m)は、「兄弟橋」といわれている。 設計者、意匠の技術者が共通していた。いずれも過度な装飾を排していた。鉄筋コンクリートアーチの基本デザインもスパン(幅)15.2m、ライズ(高さ)1.5mと同じだった。ただ、七条大橋は6連(鴨川5連、疏水1連)、四条大橋は5連(鴨川4連、疏水1連)になる。両橋の主構造のコンクリート厚さは、基底部91㎝、頂部46㎝、側壁の厚さ50㎝であり、中には、鴨川で採取された土が充填されていた。側壁表面には、花崗砂入りのモルタルで2㎝強に仕上げられた。高欄は、御影石製の柱に欄干が入れられていた。ただ、七条大橋は鋳鉄製、四条大橋はブロンズ製になっていた。両橋とも基礎は、一橋脚当り末口20㎝、長さ2mの松杭250本が打ち込まれていた。 その後、四条大橋は、1942年に架け替えられている。七条大橋は、架橋当時に近い形で残されている。 ◆戦場・梟首 かつての鴨川は、いまよりも河川敷が広く中洲もあった。そのため、鴨の河原は数々の戦場になる。平安時代後期、1156年の保元の乱、1159年の平治の乱や、幕末には、勤皇佐幕入れ乱れた抗争の舞台になった。戦になると見物人が出たという。見物人は、逃げ出した武将に対しては追い剥ぎに早代わりしたという。 四条河原でも梟首がおこなわれた。江戸時代後期、1862年に、幕末の天誅第一号になった島田左近(?-1862)、本間精一郎(1834-1862)も晒し首になった。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の親鸞(1173-1263)と聖覚(1167-1235)は四条大橋の上で出遭ったという。 親鸞が比叡山より六角堂への百日参籠を行った際に、満願の100日目に四条大橋の上で聖覚に会う。 親鸞はいまだ悟りに至らない心中を打ち明けた。聖覚は、いま吉水の法然(1133-1212)の処へ伺うところだといい、法然の他力念仏について述べた。その後、親鸞は法然を訪ね、悟りを開いたという。 ◆積塔会 近代以前まで、四条河原の西岸では積塔会(しゃくとうえ)が行なわれていた。目の不自由な人々が集まり、河原に石を積み上げ、祖先の報恩供養を行なた。 14世紀(1301-1400)から、目を患い琵琶の名手といわれた仁明天皇第4皇子・人康親王(さねやす/ひとやす-しんのう、831-872)を祖神とした、総検校以下の人々が、四条河原で「積会」(旧2月16日)、「涼みの塔」(旧暦6月19日)を行った。職屋敷での琵琶演奏後、四条河原で石を積み上げ、香華を手向けていた。 近代になり中止になった。 ◆桟敷崩れの田楽 南北朝時代、1349年旧6月11日に、祇園執行・行恵(?-?)が、四条橋架橋のために、四条河原で架橋寄進(勧進)のために「能くらべ」を催した。新座本座の田楽を合併し、河原に雛段式の桟敷を設けた。周囲83間(150m)あり、三重四重に組み上げた。足利尊氏(1305-1358)も観覧した。この時、桟敷上下60余間(109m)/49間(89m)が壊れ、見物人のうち100余人の死者、また、死負傷者500余人が出たという。「桟敷崩れの田楽」といわれた。(『師守記』『太平記』) 翌旧12日、終日の大雨・鴨川洪水になり、遺体は跡かたなく流されたという。このため、旧14日の祇園祭の神幸路は清められたという。 ◆正領入道 室町時代中期、1450年旧10月18日、九州の正領(等)入道(しょうりょう-にゅうどう)により、36間(70m)の四条大橋が架橋される。旧10月、相国寺、南禅寺、建仁寺の僧による供養が行われた。(『東寺執行日記』『祇園社記』『京の三名橋 下 五条大橋』) 先立ち旧6月7日・旧14日の祇園会の神幸・還幸では、入道が橋上に荒弧を敷き祇園神輿が御渡したという。 ◆寛正の大飢饉 室町時代中期、1461年、「寛正の大飢饉(山城大飢饉)」の際に、飢饉と疫病、戦乱により、京中で8万2000人もの餓死者が出ている。時宗の僧・勧進聖の願阿弥(?-1486?)は、四条橋河原、五条橋河原、油小路の空地で多くの餓死者を葬り塚を築く。(『碧山日録』『大乗院寺社雑事記』)。鴨川にも遺体が溢れ、川の流れを塞いだという。 この後、四条橋で相国寺、東福寺、南禅寺の五山の僧による施餓鬼も相次いで行なわれた。 ◆阿国・歌舞伎 四条河原は、南北朝以来の市民の歓楽地だった。勧進田楽や猿楽を行う市民の遊散所でもあった。当時の鴨川の東岸は、現在の大和大路まで、西岸は現在の河原町辺りまであり、一帯は広大な広場であり、芝居小屋なども建ち並ぶ遊興地だった。 安土・桃山時代、1582年、10歳の出雲阿国(1572-1613)は、奈良春日若宮で「ややこ踊り」という少女踊りを舞う。1600年、京都の公家の前でも踊る。1603年、北野神社で男装した阿国の「歌舞伎踊」が披露され人気を博した。その後、四条祇園社の近くでも興行する。ただ、四条河原での阿国による興行はなかったといわれている。四条河原町の小屋掛けで行われたのは、阿国の踊りを真似た六条柳町(六条三筋町)の遊女による総踊り、遊女歌舞伎だったという。 阿国は出雲国松江に生まれ、出雲大社の巫女(アルキ神子、歩き巫女)となり、諸国を巡業したともいう。諸説ある。阿国、名古屋山三(名護屋山三郎、?-1603)らは、歌舞伎(傾奇が語源)の創始者とされている。阿国は派手な衣装をまとい、黄金の太刀に、首には十字架を掛けていた。若衆に扮した阿国は、女装した若者相手に、恋のさまを踊るという趣向だった。当時の世相や風俗、事件なども踊りに取り入れ、都人の「天下一の女」との評判を取る。阿国は、五条大橋(いまの松原橋付近)の河原で小屋掛けしたともいう。その後、豊臣秀吉(1537-1598)は、伏見城への通行の邪魔になるとして、大村梅庵(由己、?-1536)により四条河原に移させた。1604年に阿国は京都を去り、地方巡業を続けた。1607年に江戸城に招かれて踊った後の消息は分かっていない。 江戸時代前期、1608年、四条河原で遊女による女歌舞伎が初めて披露された。遊里は1589年に二条柳町に開設され、1602年に六条三筋町へ移転、1640年には島原へ移転させられる。その後も、遊女歌舞伎(1629年禁止)、若衆歌舞伎(1652年禁止)、野郎歌舞伎などが次々に現れ人気を集めた。幕府により「風紀を乱す」として度々禁止され、野郎歌舞伎を元にした女形による現在の歌舞伎につながる。 1615年頃、京都所司代は七つの櫓(芝居小屋)を許可した。四条通南に3座、北に2座、大和大路西に2座、それに現在の南の芝居(南座)だった。この頃から、四条河原は賑わいを増し、さまざまな遊興が繰り広げられる。遊女歌舞伎、操り人形浄瑠璃、能、楽器演奏、弓技場、動物などの見世物、犬の曲芸、軽業(放下、蜘蛛舞、蓮飛び、枕返、輪脱)、相撲の小屋掛けも見られた。その後、それぞれの櫓が火災などで焼失し、近代、1893年、「北座」(北の芝居)も火災に遭った。北座は、四条通の拡幅工事でついに廃止され、南座だけが今も残る。 顔見世は、17世紀の末に始まったという。近代、大正期(1912-1926)以来、東西の役者が揃うようになる。以後、興行は一度も絶えることなく続く。太平洋戦争中の1944年に、高級享楽停止令が出された。翌年には除外され、戦時下でも300年以上の歴史を持つ興行は続けられた。1906年、南座は松竹の経営になった。現在の建物は、1929年に新築されている。 ◆祇園 祇園が祇園社参詣人相手の遊興地になったのは、江戸時代前期の元和年間(1615-1623)で、1665年には幕府により茶屋の営業が認められている。1670年の寛文の鴨川新堤工事以後、三条-四条にかけて「新地」の開発が進んだ。それまであった西岸の茶屋が東岸に移され、芝居小屋は東岸、見世物小屋は西岸に分けられた。1681年に四条河原に「ホタル茶屋」も店を出している。江戸時代中期、1751年に宮川町に「陰間茶屋」が店を開いた。 ◆納涼床 納涼床(のうりょうゆか)については、室町時代にすでに河原での夕涼みが行われていたという。安土・桃山時代、豊臣時代(1580-1590)に、裕福な商人が夏に遠来の客をもてなすのに、四条、五条河原付近の浅瀬に床几を置いたのが始まりともいう。近世(安土・桃山時代-江戸時代)には、祇園御霊会(祇園祭)の神輿が御旅所に遷される旧6月7日-旧18日までの12日間が夕涼みの期間になっていた。 中洲に板の小橋を渡し、浅瀬にも床几が置かれた。江戸時代前期、寛文年間(1661-1672)以降、護岸工事により生まれた東西両岸にも店が出された。最盛期は元禄年間(1688-1704)で、三条-松原間の河原に設けられ大いに賑わった。江戸時代後期には、鴨川両岸に床が出され、中洲には芝居小屋・茶屋・料理屋・見世物小屋・床几などもあった。(『都名所図会』、1780年) 納涼床は近代も引継がれる。近代、明治期(1868-1912)には、現在の高床式ばかりではなく、床机形式の低い床もあり、川の上に直接置かれていた。だが、増水時に被害があり、その後中止になる。1894年の琵琶湖疏水の完成後、高床式も東岸は中止になり、中州も1911年に四条大橋に市電が開通した後は中止になった。 1935年の昭和10年鴨川大洪水の後は、鴨川の補修工事により造られた水路の「みそそぎ川」(「禊川」、みそぎがわ、賀茂川の別称でもある)の上に納涼床を設けるようになる。「みそそぎ川」は、鴨川の水を取り入れ、鴨川の分流になる。床は、府の許可が必要で、鴨涯保勝会により管理されている。床開きは5月1日-9月30日になる。 ◆祇園祭 祇園祭の神幸路として、神輿の渡御、神輿洗の神事などの際には、「きよめの水」が鴨川から汲み上げられる。7月10日の夜、四条大橋で神輿洗のお祓いが行われる。 四条-五条(現在の松原橋)にかけての鴨川は「宮川」といわれている。現在も、「宮川町」「宮川筋」の名が残る。 ◆車石 東海道の起点は三条大橋になっている。荷を積んだ牛車の迅速な街道往来のために、道筋には車石という石が敷かれていた。いわば舗装道路で、竹田街道、鳥羽街道などにも見られた。石の規格は一定ではなく、長さは60-70㎝、幅30-40㎝、厚さ15-20㎝あり、上に幅15㎝、深さ10㎝の溝が開けられていた。この車石が牛車の車幅140㎝に合わせて2列に敷かれた。単線であり、午前は東行き、午後は西行きと分けられていた。重い牛車は橋を渡ることは許可されておらず、車道を使って川を渡った。 ◆顔見世 南座では、顔見世(かおみせ)興行(11月30日-12月26日)が行われている。10月の名古屋御園座、11月の東京歌舞伎座に続く、12月の南座興行は京都の師走の風物詩になっている。 11月24日深夜から25日に「まねき看板」が南座にかけられる。25日午前中に「まねき揚げ」が行なわれ、最後の大看板2枚が揚げられる。劇場正面には竹矢来が組まれる。役者の名を書いた独特の太字・勘亭流の招き看板(180cm×30cmの桧板)が掲げられる。上部の庵形は「入」の字になる。勘亭流の独特の字体も大入りの縁起を担ぐ。向かって右が関西、左が東京の役者の名で総勢40、50人になる。 この顔見世、役者の披露興行は、江戸時代前期、元禄期(1688-1704)に定着したとされる。かつて、役者は旧暦10月末に契約更新していた。このため、11月から役者紹介のために披露興行が行われた。現在の興行は、1906年に南座が松竹に移ってから始められた。第二次世界大戦中も中止にはならなかった。 鴨の河原を舞台とした芝居には「近頃河原達引」「九十九折」「鳥辺山心中」などがある。 ◆阿国像 四条大橋東詰北に「阿国像」が建つ。刀脇差、ロザリオの傾き姿になっている。 「かぶき踊の祖 出雲の阿国 都に来たりて その踊を披露し 都人を酔わせる」の碑文が刻まれている。「此比、かぶき踊りと云事有、是は出雲国神子女名は国、但非好女、仕出、京都へ上る、縦(たとえ)ハ異風なる男のまねをして、刀脇指衣装以下殊異相、彼男茶屋女と戯る体有難くしたり、京中の上下賞翫(しょうがん)する事不斜、伏見城江へも参上し、度々踊る、その後学之、かぶきの座いくらも有て諸国へ下る、但江戸右大将秀忠公は終不見給」(『当代記』) 「阿国歌舞伎発祥乃地」の碑は、四条大橋東側、南座の西入り口にある。現代、1953年に建立された。鞍馬石。 ◆朝鮮通信使 朝鮮通信使は、江戸時代前期-後期、1607年-1811年まで12回が行われた。400-500人の一行が漢城(ソウル)から対馬、京都、江戸(時に対馬止まり、京都止まり、また日光まで行くこともあった)へと向かった。 往路は三条大橋、三条小橋、復路は五条大橋(現松原橋)を渡った。現代、2007年に朝鮮通信使初来日400周年の記念事業として、市内で行列が再現された。 ◆シネマトグラフ映画 近代、1895年、フランスのオーギュストとルイのリュミエール兄弟は、「シネマトグラフ」を発明した。撮影機であり映写することも可能な機械だった。 1896年、渡欧していた染色技術者・稲畑勝太郎(1862-1949)は、リヨン工業学校の級友・オーギュストに再会した。稲畑は、シネマトグラフのことを知り、映写会にも出かけている。 1897年、稲畑は、シネマトグラフの東洋での興行権を得て、技師・ジレールも伴って帰国する。2月、安全確保のため、四条河原の野外でシネマトグラフの試写会を行った。この日本初の活動写真上映は失敗する。 その後、京都電灯会社の長谷川技師の考案により、島津製作所に変電器を製作させた。2月15日-28日、大阪・南地演舞場で上映され大盛況になる。3月1日-6月3日、京都の新京極元東向演舞場(京極座)でも上映され、連日の大入りになった。広告には「仏国シネマトグラフ 自動幻画」と紹介されている。上映作品は白布(1.8m四方)に映し出された。無声映画の「フランス士官学生の騎馬演習」「ミラノの水泳」など約10本の作品があり、40分ほどの上映時間だった。 なお、7月、アメリカ合衆国のエジソンが発明した「バイタスコープ」という新型の活動写真が導入され、京都でも上映されている。 ◆鴨川大洪水 近代、1935年6月の鴨川大洪水の際に、四条大橋は流出はしなかった。ただ、基部の河積が大きな被害を受ける。流木が橋桁を塞ぎ、周辺の冠水被害が拡大した。 橋の東詰の京阪電鉄四条駅南側では、プラットフォームが堰堤ごとに流され、深草-三条間が一時不通になった。 ◆文学 ◈江戸時代前期、1688年旧5月4日に俳人・松尾芭蕉(1644-1694)は、四条河原の歌舞伎を観に出かけている。大坂の大和屋座の役者・吉岡求馬(もとめ)の芝居を観た。その翌日、求馬は急逝し、芭蕉は「花あやめ一夜にかれし求馬哉」と詠んでいる。 江戸時代前期、1690年旧6月上旬に、芭蕉は、医師・俳人・野沢凡兆宅(?-1714)(小川通椹木町)に10日間ほど滞在した。この時、四条河原に夕涼みし、「川かぜや 薄柿(うすがき)着たる 夕涼み」と詠んだ。 ◈江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に四条河原の夕涼みの様が挿絵入りで記されている。 ◈島崎藤村(1872-1943)の『新生』には、四条大橋界隈の描写がある。フランスから帰国した藤村は、京都にしばらく滞在している。 ◈有吉佐和子(1931-1984)には『出雲の阿国』がある。 ◆景観論争 ◈現在の四条大橋(1913)が架けられた際に、近代的なデザインに対し、景観に関して様々な批判が起きている。 ◈四条大橋と三条大橋の間(新門前町通付近)の鴨川に、パリのポン・デ・ザール(芸術橋)風の橋を新設するという計画をめぐり、景観論争(1996-1998)が起きた。シラク仏大統領の提言を受け、京都市は、現代、1999年の「鴨川人道橋」完成を目指した。その後、市民の広範な反対運動が起こり、白紙撤回されている。 ◆花の回廊 現代、1999年に鴨川三条-七条にかけて、京都府と京都市による「花の回廊」整備事業が完成した。枝垂桜、山吹などが植栽された。 毎年4月初旬(4月6日-7日)には、「鴨川さくらまつり」が催される。鴨川河川敷(四条大橋-三条大橋間)のサクラ50本の並木がライトアップされ、鴨川右岸には「花灯路」が灯される。 ◆映画 時代劇映画「殺陣師段平」(監督・マキノ雅弘、1950年、東横映画)で、四条大橋で撮影が行われた。沢田正二郎(市川右太衛門)は、老殺陣師の段平(月形龍之助)の身を案じながら床で酒を飲む。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の第4話「弟子求ム」で、橋が登場する。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第1期オープニング、第1期第1話で「下鴨矢三郎」が橋にもたれかかる。近くの南座は第1話で裏口階段に「赤玉先生」が居り、大屋根から「弁天」が飛び去る。第1期第12話の「偽叡山電車」で、第2期第12話にも登場する。 ◈アニメーション『ガリレイドンナ』(原作・梅津泰臣・TeamGD、制作・A-1 Pictures、2013年10月-12月、全11話)に橋が登場する。第8話「ジャッポーネ」に、鴨川三条-四条左岸のシーンがある。 ◈アニメーション『暗殺教室』(原作・松井優征、監督・岸誠二、制作・Lerche、第1期2015年1月-6月、第2期2016年1月-7月、第1期全22話、第2期全25話)に付近が登場する。第7話で修学旅行中のシーンがある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京の橋ものがたり』、『鴨川・まちと川のあゆみ』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京の三名橋 中 四条大橋』、『京の三名橋 下 五条大橋』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都・鴨川と別子銅山を歩く』、『京都鴨川 七条大橋百年物語』、『明治の橋』、『京都・鴨川「光と影」からみる実像』、『京都はじまり物語』、『京都・鴨川と別子銅山を歩く』、『京都の映画80年の歩み』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、 『おんなの史跡を歩く』、『女たちの京都』、『京都・湖南の芭蕉』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都の災害をめぐる』、琵琶湖疏水記念館、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|