|

|

|

| 弓矢町の祇園祭 (京都市東山区) Gion Festival Armor Decorations in Yumiya-cho |

|

| 弓矢町の祇園祭 | 弓矢町の祇園祭 |

|

|

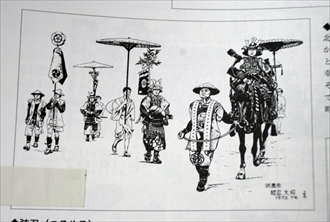

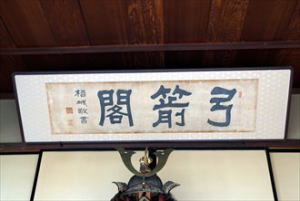

岡部家の鎧甲冑、中央は大将、左右は御使武者  岡部家  岡部家、右端は騎乗し甲冑姿の大将の弦召(つるそめ)  弓箭閣、寿印の鎧甲冑、赤く太い腰紐  弓箭閣  弓箭閣、兜鉢、面頬、喉輪  弓箭閣  弓矢町の町名表示  【参照】物吉村、室町時代、「洛中洛外図屏風(上杉本)」、京都アスニー陶板壁画より |

祇園祭神幸祭に、東山区弓矢町(ゆみや-ちょう)の松原通周辺では、もう一つの祇園祭が催されている。 神幸祭の前日・当日の2日間に、町会所の「弓箭閣(きゅうせん-かく)」、通り沿いの各町家には鎧甲冑、武具が展示される。 ◆歴史年表 平安時代、1070年、第71代・後三条天皇の荘園整理に際し、四条以南、五条以北の鴨川左岸、河原田は祇園社の管領になった。この地が、社恩として「非人」にあてられ、人々が住するようになる。 鎌倉時代以降、犬神人(いぬじにん/いぬじんにん)は、清水坂・建仁寺付近に集住した。 中世(鎌倉時代-室町時代)、犬神人は比叡山延暦寺末社の祇園社(現・八坂神社)に属した。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、弓矢町に犬神人が住み、弓矢作りを生業にする。 江戸時代、祇園祭に際して、弓矢町の犬神人は、武具甲冑姿で供奉する。 1637年、この地は「坂弓矢町」と記されている。(『半日閑話』) 現代、1974年、祇園祭神幸祭を最後として、弓矢町の供奉は中断する。 ◆犬神人・弓矢町 清水坂の西、松原通周辺の現在の弓矢町は、旧物吉(ものもし)村の一部を含んでいる。 この地には、かつて複数の町名があった。江戸時代には「前瀬崎(ぜぜがさき)」(『山州名跡志』、1711年)、また、古くより清水坂入口に当っており、「坂(さか)」「坂面(さかおもて)」といわれた。このため住人は「坂ノ者」とも呼ばれている。 中世に、最下層民の犬神人(いぬじにん/つるめそ)は、祇園社(八坂神社)に隷属した。彼らは境内地・墓所などの清掃、祇園御霊会(祇園祭)神幸の警護、神幸路の清め、雑役などを主な任務としていた。京都での葬礼に関する権益を保持し、布施も得ていた。この頃、祇園社は比叡山延暦寺の末社であり、犬神人は軍事的・警察的組織を形成して活躍した。 近世、弓矢町に犬神人が移り住む。彼らが神事・魔除用の弓矢、弦(つる)、和沓、僧の帽子などの鹿革製品も製作し行商も行っている。「弦召(つるめそ)」とも呼ばれた。犬神人は年始の縁起物に弓弦を鳴らし、その音で魔を祓った。その際に、「つる召そ」と掛け声を上げたことに由来するともいう。作った弓弦を売り歩いた際に、「弦召せ」と売り声を上げためともいう。 江戸時代前期、1637年には「坂弓矢町」(『半日閑話』)とあり、これ以前に、すでに犬神人による弓矢作りが行われていたとみられる。彼らの弓矢作りにより、弓矢町の町名由来になったという。 弓を作るものは「弓打」、矢を作るものは「矢師」、「矢矯(やはぎ)」、「弦指」とも呼ばれた。弓は外竹と内竹の間に弓芯を挟み、膠(にかわ)で接着した。矢は竹末に鳥の羽3片を付け、先に鉄製の鏃(やじり)を付けた。(『雍州府志』) なお、弓矢町にはかつて愛宕念仏寺があった。旧正月2日の夜に寺の客殿で、弓矢町の犬神人による「天狗酒盛(てんぐ-の-さかもり)」という行事が催されていた。あまりに騒がしいことから天狗と名付けられる。「転供(てんぐ)の酒盛」とも呼ばれた。悪鬼を祓うために、首班(しゅはん、首席)は単衣の倍木(へぎ)で舞い、宴後に各堂を牛王杖(ごおう-じょう)で門扉、床、壁などを叩いた。法螺貝が吹かれ、太鼓が打ち鳴らされた。寺僧は牛王札を貼った。参拝者には火伏の牛王札が授けられていた。 近代、1894年に寺は、嵯峨鳥居本に移転している。 ◆祇園祭 中世(鎌倉時代-室町時代)、犬神人は祇園祭の神幸祭・還幸祭では、神輿の先頭に立った。神輿御前(みさき)の清めを行っている。室町時代、16世紀前半に、彼らは白い頭巾をかぶり、柿色の衣、手には金棒を携えて加わる。6人おり「棒の者」といわれた。実際には、神輿巡行の2時間ほど前に清めを行っている。(『洛中洛外図屏風』)。これは、江戸時代前期の正月上旬に行われていた懸想文(けそうぶみ)の井手達に重なる。(『雍州府志』) 江戸時代、棒の者の後ろには「武者揃」という鎧帷子の一行が付いた。 近代以降も、祇園祭では「大将」を中心とし、具足・甲冑姿の武者30人は、中御座神輿に供奉している。神輿が渡御する道々の清掃と、弓矢を携えて神事の警固も行った。 現代、1974年に、祇園祭神幸祭を最後として、弓矢町の供奉は中断した。 ◆文化財 祇園祭神幸祭に際して、町内の10カ所で展示される鎧甲冑は、江戸時代のものという。近代以降の祭礼で実際に使用されていた。 それぞれに銘がある。「義印」、「壽印」、「天印」、「福印」、「大将印」、「御使者弐領」、「信印」、「智印」、「愛宕印」、「禮印」、「花印」、「松印」、「仁印」など14領ほどが展示される。 町会所の「弓箭閣」には、鎧甲冑・武具とともに、祇園祭の関連資料・町内の史資料などが保管され、当日は展示公開される。 ◆物吉村 現在の弓矢町、宮川筋五丁目には、かつて「物吉村(ものよし-むら)」があった。「かったい村」とも呼ばれた。江戸時代前期、1668年頃に開設されている。悲田院に属し、ハンセン病患者を収容する施設だった。村を管理するために、浄土宗の清円寺(せいえん-じ、清圓寺)が置かれている。洛陽阿弥陀廻りの第32番札所だった。境内には鎮守社の清明社が祀られ、鴨川氾濫を祈願した。 西南に入口が開き、周囲は黒い板塀で囲ってあった。正月、五節句には、運営費調達のために、市中、山城国一円で勧進が行われている。物吉村の者は2人1組になり、頭に黒い頭巾を被り目出しして、「ものよーし」と叫んだ。町人は金銭を用意し寄付した。用意しなかった家では、物吉村の者は玄関先にあるあらゆる物を、背に背負った籠に長い竹箸を使って摘まみ入れていたという。 物吉村は近代、1871年に廃止されている。 ◆年間行事 祇園祭神幸祭武具飾(7月16-17日)。 *年間行事は中止・日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都まちかど遺産めぐり』、『講座・人権ゆかりの地をたずねて 2004年度講演録』、『雍州府志』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|