|

|

|||

| * | |||

| 河合神社 (京都市左京区) Kawai-jinja Shrine |

|||

| 河合神社 | 河合神社 | ||

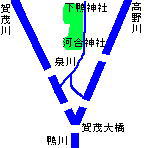

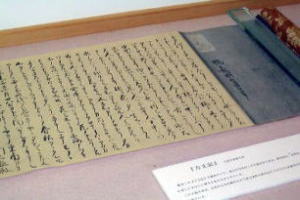

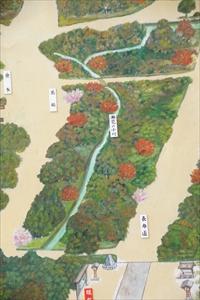

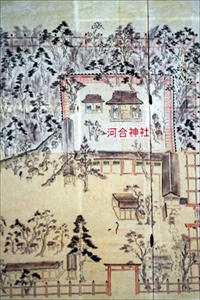

フタバアオイ  拝殿       拝所          本殿  本殿    本殿  摂社・貴布禰(きふね)神社 摂社・貴布禰(きふね)神社 摂社・貴布禰(きふね)神社  末社・任部社(とうべのやしろ)  六社(むつのやしろ/ろくしゃ)  末社・三井社    鏡絵馬  イチョウの大木           河合神社資料館  河合神社資料館、鴨長明木像  河合神社資料館、『方丈記』大福光寺本  かつてあった復元された「方丈の庵」  かつてあった「方丈の庵」  かつてあった「方丈の庵」  かつてあった「方丈の庵」  糺の森、瀬見の小川  糺の森  瀬見の小川(中央付近)、下鴨神社境内図より  江戸時代の「下賀茂河合社堂舎絵図」(中井家文書)に、河合神社が描かれている。下鴨神社の説明板より |

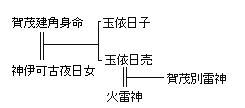

下鴨神社境内、糺の森南西に、河合神社(かわい-じんじゃ)がある。この地の地主神だったとみられる。下鴨神社の第一摂社になる。 正式には「小社宅(おこそべ)神社」、「鴨川合坐小社宅神社(かものかわあいにますおこそやけ/ かものただすにいますおこそべ)じんじゃ」ともいう。 かつては「川合社(河合社、ただすのやしろ)」、「只洲(ただす)社」、「糺の宮」とも呼ばれた。 『方丈記』を著した鴨長明ゆかりの社であり、境内には方丈が再現されている。 祭神は、玉依姫命(たまよりひめのみこと、多多須玉依姫命/玉衣日姫命/玉依日売命)を祀る。賀茂別雷神(かもわけいかずちのみこと)の母であり、鴨一族の祖先を祀る社になる。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「愛宕郡 二十一座 大八座 小十三座」の「鴨川合坐小社宅神社」に比定されている。神格は名神大であり、下鴨神社よりも高かった。 女性守護神、日本第一美麗神として崇敬されている。安産、育児、縁結び、学業、延命長寿の守護神としても知られる。朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代、792年、『延喜式』に「鴨川合(かものかはあひに)坐小社宅神社」とある。 平安時代、858年、「鴨川合神」は従五位下を授けられた。(『文徳実録』同年の条)。文献初例になる。 859年、従五位上を授けられた。(『三代実録』同年の条) 1017年、正ニ位を授けられた。(『小右記』) 1112年、川合社の廻廊などを焼失した。(『中右記』同年条) 中世(鎌倉時代-室町時代)、鴨川と高野川の合流点にあることから、男女の仲を守る神としての霊験があるとされた。 室町時代、1396年、神殿、鳥居が焼失する。(『荒暦』) 江戸時代、1631年、式年遷宮が行われる。 1675年、大火により河合社、鴨社神宮寺が類焼した。 1679年、式年遷宮により造営され現在の社殿になる。(『下上賀茂正遷宮私記』) 1711年、式年遷宮が行われる。(『山城寺社方間数御修復所之事』) 1741年、式年遷宮が行われた。 近代、1887年、賀茂御祖神社(下鴨神社)の第一摂社になる。 2022年、境内に復元された方丈の庵は、下鴨神社の糺の森に移築された。 ◆鴨 長継 平安時代後期の神職・鴨 長継(かもの-ながつぐ、?-1172?)。詳細不明。男性。子に長守、長明。1141年頃、下鴨神社の付属社・河合社禰宜(ねぎ)を経て、1157年/1159年頃、最高の神官・下鴨神社禰宜惣官(しょうねぎそうかん)になる。1160年、第78代・二条天皇の下鴨神社行幸に際し、従四位下になる。1161年、下鴨神社式年遷宮に奉仕した。34-35歳。 有能な人物だったという。 ◆鴨 長明 平安時代後期-鎌倉時代前期の歌人・随筆家・鴨 長明(かも-の-ちょうめい/ながあきら、1155-1216)。男性。通称は菊大夫(きくだいぶ)、南大夫、法名は蓮胤(れんいん)。京都の生まれ。父・賀茂御祖神社(下鴨神社)の神職・長継(ながつぐ)の次男。生家は南大路亭と呼ばれた。1161年、7歳で従五位下(中宮叙爵)に叙される。琵琶は楽所預(がくしょのあずかり)・中原有安(筑州)に学び、桂流を修めた。和歌は勝命に学ぶ。第78代・二条天皇中宮・高松女院の北面の武士になる。祖父・季継の妻の家を継ぎ、菊太夫と称した。1172年/1173年頃、18歳の時、河合社の正禰宜惣官の父を亡くした。後鳥羽上皇(第82代)の推薦を得ていたにもかかわらず、一族の実力者・鴨祐兼(すけかね)の反対により禰宜職に就けなかった。祐兼の長男が神官になる。(河合神社官事件)。父方の祖母宅に住む。妻子と別れた。以後、芸道に精進した。1175年、高松院姝子(しゅし)内親王北面菊合に出詠した。1182年/1181年頃、家集『鴨長明集』を編む。『月詣集』に4首入集した。1183年頃、六条源家の俊恵に師事し、結社「歌林苑」に加わる。後に派の頭領になる。1184年頃/1185年頃、30歳頃に祖母の家を出て鴨川岸辺に庵を結ぶ。1186年-1187年、紀行『伊勢記』を著したともいう。1188年、『千載集』に1首入集する。1190年、伊勢・熊野に旅した。1194年、六百番歌合なる。1200年、後鳥羽院第二度百首の歌人に選ばれ、歌壇での活躍が続く。1201年、後鳥羽院の命により二条殿に和歌所が再興され、『新古今集』編纂のための和歌所寄人(地下)になる。藤原定家・藤原家隆とも交わる。1202年、千五百番歌合なる。1204年、河合神社官事件により50歳で出家し、当初は洛北大原(大原山)に隠棲し、蓮胤(れんいん)と号した。1205年、『新古今和歌集』が成立し10首入集した。1208年頃/1211年、禅寂のつてで大原から洛南日野外山(とやま)の地に移り草庵を結んだ。1211年、飛鳥井雅経の推挙により鎌倉に下向し、将軍・源実朝に面会する。和歌師範は実現しなかった。日野に戻り、1212年、3月下旬『方丈記』を著す。この前後(1211年以後とも)、歌論書『無名抄』が成立した。1215年、『古事談』が成立する。この頃、仏教説話集『発心集(ほっしんしゅう)』も成立した。1216年、方丈の庵で亡くなったという。62歳。 「石川や 瀬見の小川の 清ければ 月も流れを たづねてやすむ」(『新古今和歌集』) ◆建築 境内の南に、東西二つに鳥居が建てられている。 神門を潜ると、拝殿(舞殿)、弊殿とそれを囲む玉垣がある。西端に御料屋(ごりょうや)が繋がる。弊殿の北に繋がる祝詞屋(にのっとや)、その奥(北)に本殿が続いている。江戸時代まで、21年ごとに式年遷宮が行われていた。 ◈「神門」は四脚門になる。南面している。 ◈「本殿」は、江戸時代前期、1679年の式年遷宮の際に建て替えられた。本社古殿を利用したという。廊下の橋掛りを付ける。下鴨神社本宮とほぼ同じ形式、規模を持つ。切妻造の正面軒が長い流造になる。高床式造、亀腹基壇の上に井桁を組む。三間社流造、桧皮葺。 ◈玉垣内の西に貴布祢社(きふねしゃ)、その西に任部社(とべしゃ)が建つ。 ◈神門の南に、三井社が祀られている。 ◆河合神社創建伝承 河合神社はかつて、秦氏の祀る神だったともいう。鴨氏の進出により、鴨氏は秦氏の婿になる。祭りを譲られ禰宜(ねぎ)として代々祭礼を司り、同氏の奉祭になったともいう。(『年中行事秘抄』) 正式名の小社宅(おこそべ)神社とは、社戸(こそべ)の意味であり、社家屋敷神を表した。鴨県主(かものあがたぬし)の宗家・泉亭氏の邸宅内に祀られたのを始まりとするともいう。また、社戸とは神に祈願する世襲の賀茂社社家を意味するともいう。 ◆賀茂伝説 玉依姫命は、鴨氏の祖神・賀茂別雷神(かもわけいかずちのみこと)の母になる。 賀茂伝説では、貴布祢神の本殿から流れ出る貴布祢川を水源とした、瀬見の小川(石川の清川、鴨川)で、丹塗(にぬり)の矢が流れ着いたのを見つける。床の傍らに差しておくと身籠り、男児・賀茂別雷神を産む。 成人を祝う神集いの際に、祖父・賀茂建角身命が「汝の父と思う人にこの酒を飲ませよ」と言うと、賀茂別雷神は、甍(いらか)を破り昇天した。丹塗りの矢は、乙訓の火雷命(ほのいかずちのみこと)だった。父が天上の雷神であることわかり、賀茂別雷神と名づけられた。 ◆摂社・末社 ◈玉垣内の末社「任部社(とうべのやしろ)」は、祭神に八咫烏命(やたからすのみこと)を祀る。賀茂建角身命の化身であり、食物を司る神になる。当社の創祀以来祀られており、古名を「専女社(とうめのやしろ)」という。例祭日(11月15日)。 後に「小鳥社(こがらす-しゃ)」が合祀されている。賀茂社の祖型ともいう。サッカー必勝祈願の社になる。近代、1931年に日本サッカー協会が八咫烏命をシンボルとしたことによる。 ◈摂社「貴布禰(きふね)神社」の祭神は高籠神(たかおかみのかみ)になる。水の神であり、平安時代後期、1161年に当社境内にすでに祀られていたと記されている。(『神殿屋舎等之事』)。例祭日(6月1日)。 ◈「六社(むつ-の-やしろ/ろく-しゃ)」は、 鎌倉時代の「鴨社古圖」(1201)には、御垣内にそれぞれ祀られていた。江戸時代の式年遷宮以来、一棟になった。衣食住の守護神になる。例祭日(11月15日)。 ⋄右から「諏訪社(すは/すわ-しゃ)」の祭神は、建御名方神(たけみなかたのかみ、諏訪大神)。 ⋄「衢社(みち/ちまた-しゃ)」の祭神は、八衢毘古神(やちまたひこのかみ)、八衢毘賣神(やちまたひめのかみ)。 ⋄「稲荷社(いなり-しや)」の祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。 ⋄「竈神社(竈神)」の祭神は、奥津日子神(おくつひこのかみ)、奥津比賣神(おくつひめのかみ)。 ⋄「印社(いん-しゃ)」の祭神は、霊璽(れいじ)。 ⋄「由木社(ゆうき-しゃ)」の祭神は、少彦名神(すくなひこなのかみ)。薬の神。 ◈末社「三井社(みつい-しゃ)」は、三塚社ともいう。 中社に賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)、東社に伊賀古夜日売命(いかこやひめのみこと)、西社に玉依媛命(たまよりひめのみこと)を祀る。 ◆ただす この地は、糺森(ただす-の-もり)と呼ばれている。語源は「只洲(ただす)」という。「直澄(ただす)」とも記された。賀茂川と高野川が合流する三角州であり、「河合(かあい)森」とも呼ばれた。また、神が顕(たつ/ただす)地、偽りを糺(ただす)神の御座する森、植物の蓼(たで)巣の群生地との説もある。 社の北には、鎌倉時代、第88代・嵯峨天皇の勅願寺として建立された鴨社の神宮寺跡、新糺池の跡がある。一帯は景勝地として知られており、「鴨の七瀬」として、鴨川、宮川(楢の川)、羽川(高野川)、瀬見の川、月輪川、御手洗川、泉河の名が挙げられる。(『烏邑縣纂書』) ◆方丈記・方丈の庵 鴨長明は、当社と関わり深かった。 長明は、平安時代後期、1172年、18歳の時に、それまで後ろ盾になっていた、かつて河合社の正禰宜惣官(しょうねぎそうかん)の父を亡くした。後鳥羽院は当初、河合社禰宜に長明を推した。また、別の社を官社に昇格させ禰宜職に就けようとする。だが、同族の惣官・祐兼(すねかね)は後鳥羽院に奏し、河合社禰宜職を自らの子・祐頼とした。祐兼は、長明が神社に務めて日が浅く、祐頼が神職に就くのは「神の心」とした。長明は「見ればまずいとど涙ぞもろかづらいかに契りてかり離れけん」と詠んでいる。また、長明は琵琶の秘曲とされていた「啄木」を師の伝授以前に弾いたとして、楽所預・藤原孝道が後鳥羽院に奏した。長明はその責を取るということも重なる。鎌倉時代前期、1204年に、長明は50歳で出家し、洛北大原を経て、1211年、日野に草庵を結ぶ。1212年に『方丈記』を執筆した 『方丈記』の冒頭には、「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。‥」とある。川は、鴨川を表わしている。 『方丈記』は、中世の隠遁者文学の祖とされている。長明は、都で相次いだ災禍、平安時代後期、1177年の安元の大火、1180年の治承の辻風・福原遷都の失政、1181年の養和の飢饉、1185年の元暦の大地震などの5つの天災・人災について、漢字交じり片仮名文で記述している。見聞・体験・実感を交え、視覚的な描写がなされた。無常観が底流にあり、後半では自身の日常について語る。 ◆文化財 河合神社資料館に「鴨長明木像」、 「『方丈記』大福光寺本」など関係資料が展示されている。 ◆神宮寺 近代以前は、下鴨神社に限定的ながら神仏習合が成立していた。河合神社には小経所、供僧詰所があった。糺の森には神宮寺が建ち、竜池辺に観音堂があった。 ◆美人祈願 女性守護神、日本第一美麗神として崇敬篤い。 鏡絵馬がある。手鏡形の絵馬であり、銅鏡の「柄鏡(えかがみ)の形をしている。中国の宋代に始まり、日本では室町時代以降に制作された。近代に入りガラス製に取って代わり廃れた。 「玉の様に美しい」といわれた祭神の玉依姫命(たまよりひめ)に因み、美人祈願の功徳があるという。絵馬の顔を自分の顔に見立て、自らの化粧道具で化粧を施す。裏に願いごとを書く。祭壇前にある鏡に自らの姿を写して祈願すると成就するという。 ◆加茂人形 加茂人形は、「木目込み人形」「やなぎ人形」とも呼ばれた。柳の木を彫り、衣服には縮緬(ちりめん)、金襴(きんらん)の布を張った。高さ5-15㎝。 江戸時代に賀茂社に仕えた高橋忠重(たかはし-ただしげ)が、祭りに使う柳箱の残り木で創作したという。下鴨の河合神社付近に住した下鴨神社の社職が副業として制作していたという。 ◆樹木 境内にイチョウの大木、オガタマノキ、カリンがある。「かりん美人水」が売られている。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の舞台になった。近くの紅葉橋も登場する。 ◆年間行事 例祭日(11月15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『洛東探訪』、『京の思想家散歩』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『賀茂文化 第11号』、『親と子の 下鴨風土記』、『京都学問所紀要 創刊号』、『京都学問所紀要 第二号』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の隠れた御朱印ブック』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「下鴨神社-京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」 |

||

| |

|||

| |

|||