|

|

|

| 西園寺 (京都市上京区) Saion-ji Temple |

|

| 西園寺 | 西園寺 |

|

|

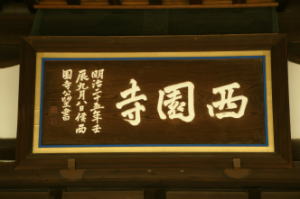

山門   山門の東、高麗門  山門、巴紋の軒丸瓦   本堂  西園寺公望筆山号扁額「西園寺」  巴紋   開山堂  開山堂  地蔵堂  庫裏  鐘楼  鐘楼、大瓶束、蟇股  梵鐘  本堂前の庭  妙音弁財天  法然像   稲荷社  稲荷社  十三重塔 |

寺町通(上京区)に面して大門を構える西園寺(さいおん-じ)は、公卿・西園寺家とゆかりが深い。山号は宝樹山(ほうじゅさん)、院号は竹林院(ちくりん-いん)という。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来坐像。 四十八願寺第14願。江戸時代には、洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第20番札所、札所本尊は土止地蔵(槌留地蔵)。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1220年、藤原(西園寺)公経(きんつね)が、尾張国松枝荘の家領と公卿・仲資王の北山の領地(鹿苑寺付近)とを交換(相博、そうはく)する。この地は、かつて神祇伯・仲資王(なかすけおう)の領地だった。その後、公経により、別業・北山殿内に寺院造営が始まる。(「大徳寺文書」) 1224年、公経は西園寺を創建する。初めは真言宗だった。安嘉門院(後高倉院皇女)が臨幸している。(『百錬抄』)。北白河院陳子(持明院陳子、後高倉院妃)が臨幸し、盛大に御堂供養が行われた。(『増鏡』)。北山殿(北山山荘)には、本堂(西園寺)ほか諸堂が建ち並び、北には寝殿(別荘)が建てられた。その様は、道長の法成寺を凌ぐとまでいわれた。以後、寺は西園寺家の菩提寺になる。 1284年、後深草上皇(第89代)、熈仁親王(第92代・伏見天皇)が1カ月ほど北山殿で過ごしている。(『中務内侍日記』) 南北朝時代、荒廃する。 1354年/1352年、西園寺は室町頭(むろまちがしら、上京区竹園町、室町通御霊前上る)に移る。3代将軍・足利義満による北山第(鹿苑寺)造営(1397)に伴うものだった。(『山州名跡志』) 1362年、北朝第4代・後光厳天皇が立ち寄る。(『愚管記』) 室町時代、天文年間(1532-1555)、称念が再興した。知恩院末寺になったという。 1554年、緑誉が中興し、浄土宗に改めた。後に浄土宗・知恩院末になったという。 安土・桃山時代、1590年/1554年、豊臣秀吉の都市改造に伴い現在地に移る。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、土止地蔵(槌留地蔵)は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1788年、天明の大火により焼失する。その後、再建された。 近代以降、山内の7塔頭が廃されている。 ◆西園寺 公経 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・政治家・西園寺 公経(さいおんじ-きんつね、1171-1244)。男性。法名は覚勝、巴/鞆絵(ともえ)の大将と称された。京都の生まれ。父・藤原氏北家閑院流、藤原実宗(さねむね)、母・藤原基家(もといえ)の娘の次男。妻は源頼朝姪・一条全子。1199年、源実朝の死後、1208年、娘・倫子は九条道家に嫁し、1218年、九条三寅(みとら、後の頼経、第4代征夷大将軍)を産む。三寅を将軍後継者として鎌倉に下らせる。1221年、承久の乱で後鳥羽上皇(第82代)倒幕の動きを幕府に内通した。九条道家とともに第86代・後堀河天皇の譲位、第87代・四条天皇の践祚(せんそ)を実現させた。後鳥羽上皇側に幽閉される。乱は幕府北条氏の勝利に終わり、乱後、1222年、太政大臣、公武間を取り次ぐ関東申次(かんとうもうしつぎ)になる。1223年、従一位に昇る。1224年/嘉禄年間(1225-1227)、北山の別荘地に菩提寺の西園寺(鹿苑院の前身)を造営し、以後、西園寺殿と称された。『新古今和歌集』以下の勅撰集に入集した。74歳。 鎌倉幕府との強い結びつきがあった。九条道家に嫁した娘・倫子は、将軍・頼経(九条頼経)を産む。孫・姞子は第88代・後嵯峨天皇の後宮になり、第89代・後深草天皇、第90代・亀山天皇を産み、その外戚になった。曽祖父・通季(みちすえ)から車紋に巴を用いた車を伝えられ、巴大将と呼ばれた。荘園、宋貿易で莫大な収入を得た。琵琶、歌をよくした。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆仲 資王 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・仲 資王(なか-すけおう、1157-1222)。男性。初名は顕順。父・顕広(あきひろ)王。1176年、神祇伯、1205年、正三位。1207年、後鳥羽上皇皇女没後出家した。日記『仲資王記』を記す。白川伯王家(しらかわはくおうけ)の祖。白川家は第65代・花山天皇孫・延信王(清仁親王の王子)より神祇官として皇室祭祀を司る。伯家神道(白川流神道)家元。66歳。 ◆西園寺 公衡 鎌倉時代中期-後期の公卿・西園寺 公衡(さいおんじ-きんひら、1264-1315)。男性。号は竹林院左府、法名は静勝、竹林院入道左大臣と称された。父・太政大臣・実兼、母・内大臣・中院通成の娘・顕子(けんし)の嫡子。西園寺公経の玄孫。侍従・左中将を経て、1276年、従三位、1283年、権中納言、1288年、権大納言、1290年、浅原為頼が禁中を犯した事件で、亀山法皇(第90代)の陰謀に発するとして、法皇を六波羅に移し沙汰するべきと論じた。1298年、内大臣、1299年、右大臣、1304年、鎌倉幕府の要請を受け、父の跡を受け関東申次(もうしつぎ)になる。朝廷・幕府の間の連絡・交渉を行う。1309年、従一位左大臣に昇進し官を辞し、1311年、出家した。日記『亀山院御凶事記』『公衡公記』。52歳。 両統迭立期には大覚寺統に近く、一時は持明院統にも接近した。「春日権現験記絵巻」を制作し、春日社に寄進した。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆久田 宗全 江戸時代前期の茶人・久田 宗全(ひさだ-そうぜん、1647-1707)。男性。号は徳誉斎、半床庵、通称は雛屋勘兵衛、本姓は本間、屋号は雛屋。父・久田宗利、母・千宗旦の娘・くれ。61歳。 久田家3代。楽茶碗「赤茶碗銘かき餅」・手付きの籠花入など茶道具で知られた。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆梨木(鴨) 祐之 江戸時代前期-中期の神道家・国学者・神官・梨木 祐之(なしのき-すけゆき、1659/1660-1723)。男性。鴨祐之、本姓は賀茂県主、通称は左京権大夫、号は桂斎。山城国愛宕郡(京都市)の生まれ。父・祐永。1681年、比良木社禰宜、1687年、河合社禰宜、1688年、本宮・下鴨神社権禰宜になる。1694年、下鴨神社の衰微を嘆き朝廷に請い、16世紀初めから中断していた葵祭を再興した。1723年、勅許を得て禰宜を辞した。山崎闇斎に学び、垂加神道の第一人者とされた。著書『大八洲記』『神代和解』など。65歳。 正三位に叙される。和歌・国史に通じ、『日本後紀』の残欠を復元しようと『日本逸史』40巻を著す。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆梨木 祐為 江戸時代中期の神職・歌人・梨木 祐為(なしのき-すけため、1740-1801)。男性。鴨祐為、幼名は栄丸(さかえまる)。代々続く下賀茂神社祠官・鴨祐之(すけゆき)の孫。正四位下上総介。庭に梨木が多くあり、梨木氏を名乗った。幼少から和歌を作り絵も描く。和歌を学ぶ。線香3寸を立て燃え尽きる間に50首を詠じたという。一日1000首を詠む早吟(そうぎん)でも知られ、生涯10万首を詠じたという。歌集『祐為県主(あがたぬし)集』『藻芥(そうかい)集』、著『かひの雫』『祐為歌訓』など。62歳。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆若江 薫子 江戸時代後期-近代の漢学者・歌人・若江 薫子(わかえ-におこ1835-1881)。女性。通称は文、号は秋蘭。京都の生まれ。父・伏見家に仕えた若江量長。父に漢学・習字、千種有功らに和歌、儒者・岩垣月洲に学ぶ。一条美子(はるこ)(寿栄姫、後の昭憲皇太后)の侍読になり、入内後は歌道師範などを務めた。遷都反対論・攘夷論により度々建白書を提出し、1869年頃、新政府に宮中入りを禁止される。同年、大村益次郎暗殺事件に関与した嫌疑で、2年の幽閉を命じられる。放免後、岡山県・香川県などを遍歴し、漢学・歌を教えた。丸亀で没した。著『和解女四書』『杞憂独語」。47歳。 墓は西園寺(上京区)にある。 ◆西園寺 公望 江戸時代後期-近代の貴族・政治家・西園寺 公望(さいおんじ-きんもち、1849-1940)。男性。幼名は美麿、号は陶庵。京都の生まれ。父・公家・徳大寺公純、母・斐子の次男。西園寺家を継ぐ。1868年、王政復古で、1867年、参与になる。戊辰戦争(1868-1869)に山陰道鎮撫総督などとして従軍した。1869年、邸内に家塾「立命館」を創設した。1871年/1870年、パリ・コミューン渦中のパリ第4大学(ソルボンヌ)に留学し、後に卒業した。クレマンソー、中江兆民らと交わる。1880年、帰国する。1881年、参事院に入る。明治法律学校(現・明治大学)を創立した。明治法律学校講師になる。東洋自由新聞社長になり、自由民権を主張する。兄・侍従長・徳大寺実則の説得で辞職した。1882年、憲法調査のために、伊藤博文に随いて渡欧した。以降、各国公使、賞勲局総裁になる。1884年、公爵、1885年、オーストリア公使などを歴任した。1891年、貴族院副議長、1894年から、第2次・第3次伊藤内閣文相になる。1900年、枢密院議長、1903年、立憲政友会総裁に就任した。1906年、第1次内閣、1911年、第2次内閣を組織した。1912年、元老になる。2個師団増設問題で陸軍と対立した。1914年、総裁を辞職する。1919年、ベルサイユ講和会議首席全権を務めた。1920年、公爵になる。著『西園寺公望自伝』など。92歳。 晩年、軍部と対立した。国葬が執り行われた。 ◆仏像・木像 ◈本堂安置の本尊「阿弥陀如来坐像」(227.5cm)(重文)は、鎌倉時代の作になる。北山殿の創建時の旧仏が遷されたという。円派仏師作ともいう。平安時代の恵心僧都(942-1017)作ともいう。 周丈六であり、結跏趺坐、定印を結ぶ。衣文は太く力強い。像内に納入品のための工夫があり、内部上部は黒漆塗、下部は金箔を押していた。 木造、ヒノキ材、寄木造、二重円光の光背、漆箔仕上、玉眼嵌入。 ◈開山堂に西園寺公経の法体姿の木像を安置する。 ◈境内の辨天堂に琵琶を持つ「弁財天」を祀る。西園寺家は天皇、上皇に琵琶の秘曲を伝授してきた宗家であり、公経の北山殿にも弁財天が祀られていたという。妙音堂においては琵琶相伝が行われていた。近世、御所内西園寺邸に移された。その縁により、境内にも辨天堂が建立された。 ◆地蔵 地蔵堂に「槌止(槌留)地蔵(土止地蔵)」を安置する。北山殿の旧西園寺の功徳蔵院の遺仏という。右手は垂れ、左手に宝珠を掲げている。截金文様を施す。鎌倉時代作という。 名の由来は、恵心僧都(源信)の説く地獄極楽の教えであり、清流(横川[よかわ]の流れ)を土止めして、転輪聖王地蔵菩薩として再現したことによるという。悪事を打ち止めし、善事を励ますという。 堂内壁に地獄・極楽図が描かれている。江戸時代中期、天明年間(1781-1789)、小泉直晃筆という。 ◆文化財 ◈本堂正面の「寺号扁額」は、西園寺公望筆による。 ◈「梵鐘」は、近代、太平洋戦争(1941-1945)中の戦時供出により没収された。岡山県の銅精錬所に送られ、溶解直前に終戦を迎え寺に戻された。梵鐘には、銅の質を検査した際に空けられたという4つ穴跡が残る。 ◆樹木 クロガネモチがある。 ◆墓 ◈西園寺家の墓がある。公卿・歌人・西園寺公経(1171-1244)、公卿・西園寺公衡(1264-1315)の墓がある。 ◈茶人・久田宗全(1647-1707)、下鴨社祠官・歌人・梨木(鴨)祐之(なしのき-すけゆき、1659-1723)・祐為(すけため) 、女性漢学者・勤皇家・若江薫子(わかえ-におこ、1835-1881)などがある。 *参拝要許可 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都 歴史案内』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『洛西探訪』、『京都寺社505を行く 上』、『京都大事典』、『賀茂文化 第11号』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都傑作美仏大全』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|