|

|

|

| 旧三井家下鴨別邸 (京都市左京区) Former Mitsui Family Shimogamo Villa |

|

| 旧三井家下鴨別邸 | 旧三井家下鴨別邸 |

|

|

敷地の概略図、案内板より  アオキ  玄関棟、車寄せ、玄関  玄関棟 玄関棟 玄関棟、広間  玄関棟、広間  玄関棟、広間  主屋  主屋  1階主屋、南側廊下  1階主屋、内玄関  1階主屋、内庭  1階主屋、内庭  1階主屋、内庭、分銅形の蹲踞  1階主屋、次の間、杉戸絵(右端)  1階主屋、座敷 1階主屋、座敷 1階主屋、座敷からの庭園の景色  1階主屋、水屋  1階主屋、折返し階段  1階主屋、東庭  1階主屋、東庭  1階主屋、東庭  1階主屋、洗面所  1階主屋、洗面所  1階主屋、洗面所  1階主屋、洗面所  1階主屋、浴室  1階主屋、浴室  1階主屋、浴室    2階主屋、客室  2階主屋、客室、欄間  2階主屋、天井  2階主屋、縁  2階主屋、縁  2階主屋、客室、  2階主屋、客室、床の間  2階主屋、客室、床の間  2階主屋、客室  2階主屋、客室、三井家の家紋  2階主屋、客室、床の間  2階主屋、客室、床柱  2階主屋、客室   2階主屋、茶の間  2階主屋、居室  2階主屋、階段  2階主屋、階段  2階主屋、次の間、襖の分銅形引手  2階主屋、洗面所  2階主屋、洗面所  2階主屋、洗面所  2階主屋、便所  2階主屋、便所  2階主屋、東階段  2階主屋、東階段  2階主屋、東階段  2階主屋、廊下  2階主屋、望楼への階段  2階主屋、望楼への階段  2階主屋、望楼への階段、樫の車 2階主屋、望楼への階段、樫の車  中3階  中3階 中3階 3階望楼  3階望楼、雨戸  3階望楼、天井  3階望楼、  3階望楼の眺望、比叡山  鬼瓦、三井家の家紋  木屋町別邸時の主屋・望楼、案内板より  茶室  茶室  蹲踞  茶室、にじり口、案内板より  茶室、広間(右)、次の間、案内板より  茶室、円窓、案内板より  茶室、梅窓、案内板より  茶室、案内板より  庭園  庭園、池  庭園、主屋前 庭園、主屋前 庭園、主屋前、飛石  庭園  庭園、石橋  庭園、池  庭園、池  庭園、石燈籠   広場  夫婦椋 |

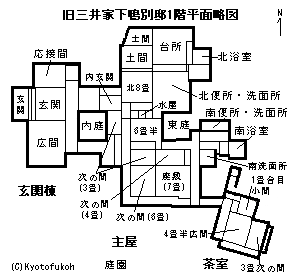

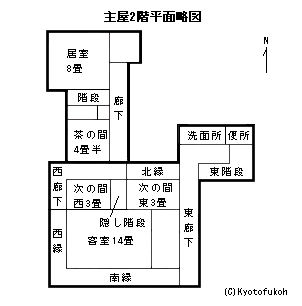

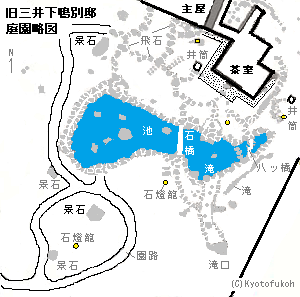

下鴨神社の南に、旧三井家下鴨別邸(きゅう-みついけ-しもがも-べってい)がある。現在は、文部科学省の所有になっている。 近代の豪商・三井家惣領家の大規模別邸跡であり、京都で最初期に建設された主屋(しゅおく)を中心とし、庭園も残されている。 ◆歴史年表 近代、1880年、三井総領家第8代当主・三井高福(みつい-たかよし)は、当初は隠居所「木屋町別邸」(木屋町三条上ル東)を建造した。 1894年、9代当主・三井高朗(みつい-たかあき)も木屋町別邸に死去するまで居宅としていた。 1898年-1900年、三井家は現在地(下鴨宮河町)一帯の土地を購入する。 1909年、太秦の木島(木嶋)神社(右京区)から旧財閥三井家の先祖を祀る祖霊社「顕名(あきな)霊社」が現在地の下鴨に遷座される。 1922年、祖霊社の造替が行われる。 1923年、8月、下鴨別邸の建設が始まる。 1924年、主屋が木屋町別邸から移築される。 1925年、10代・三井高棟は、顕名霊社への参詣の休憩所として現在の下鴨別邸を建てた。 1934年、9月、室戸台風により敷地内の樹木が多数倒木している。 1935年、6月、鴨川大水害により、煉瓦塀・物見台などが倒壊した。 現代、1946年、9月、三井財閥は解体され、顕名霊社は三井総領家の油小路邸に移された。 1949年、下鴨別邸は旧三井家から国に譲渡され国有化される。京都家庭裁判所が建てられた。 1951年、旧下鴨別邸は京都家庭裁判所長官舎として使われた。 1952年、旧顕名霊社の中門(平唐門)は、当時の京都地方裁判所長官舎(上京区、現・平安女学院有栖館)に移築される。 2002年、同官舎が廃止され、財務省に移管された。 2007年、6月、同官舎としての用途が廃止されたという。/2009年、3月末、同官舎が廃止されともいう。以後は空家の状態が続く。 2011年、6月、主屋などが国の重要文化財(建造物)に指定された。文部科学省の所管になる。 2012年より、京都市は管理団体に指定され管理を行う。 2012年度-2015年度、京都府教育委員会による建物修復、京都市による周辺環境整備事業が行われる。 2013年、敷地・建物は文部科学省に移管された。 2015年、京都府教育委員会による旧下鴨別邸の修復中に、江戸時代中期-後期の絵師・原在正筆の杉戸絵2面が発見された。 2016年、10月1日、一般公開が始まる。 ◆三井 高福 江戸時代後期-近代の商人・実業家・三井高福(みつい-たかよし、1808-1885)。男性。幼名は三井長四郎、字は子成、別名は三井高俶、号は孩之、聴泉。京都の生まれ。父・高就(たかなり)、母・列の長男。幼時から江戸・上方で御用商人三井の家業である呉服・両替などの修業を積む。1837年、三井家全体を代表する13代・八郎右衛門を襲名した。1849年、2連家(女系)を同族から切り離す。1858年、御所が火災に遭い、造営費用銀150貫目を献上した。横浜が開港され、1859年、外国方御金御用達を引き受け、横浜店を開く。幕末期、早くから勤王派を支持した。三井は、貸金の焦付き・横浜店の欠損・幕府の過重な御用金賦課により苦境に追い込まれた。慶応年間(1865-1868)、写真術を研究している。 1866年、新たに設けられた三井御用所に大番頭・三野村利左衛門を抜擢する。1867年、王政復興後時に巨額資金を朝廷に献じ御用商になる。会計局出納ご用を務めた。1868年、鳥羽・伏見の戦い以来、朝廷側に献金し、討幕派への加担し政府軍に軍資金を献上した。明治維新後、御東幸金穀出納取締・為替会社総頭取を務めるなど、政府と結びつきを強め政商になる。1873年、第一国立銀行の創設、1876年、日本最初の私立銀行・三井銀行の初代総長になり、近代的総合商社・三井物産を創設した。78歳。 三井家惣領家の8代目。油小路二条南に住した。幕末・維新期に三井総領家の当主として活躍し、三井財閥の近代発展の基礎を築く。書画・詩歌を好み、普請道楽だった。贈正五位。 墓は真如堂(左京区)にある。 ◆三井 高朗 江戸時代後期-近代の実業家・三井高朗(みつい-たかあき、1837-1894)。男性。京都の生まれ。父・三井高福(たかよし)の長男。弟に高棟。1878年、家督を継ぎ14代・八郎右衛門を襲名した。58歳。 三井総領家9代、三井銀行2代総長。幕末の三井は、幕府・薩長の双方からの情報収集に努めていた。三野村利左衛門らにより幕府と接触する一方で、総領家の高朗・高福らは、勤皇派と緊密に連絡を取り、幕末の動乱期を乗り切る。1867年、4月、薩摩藩家老・小松帯刀は西郷吉之助(隆盛)とともに三井総領家(油小路)を訪ねている。倒幕のための資金調達の密談だったという。10月、徳川幕府から朝廷へ大政奉還が成り、王政復古の大号令が出される。12月、新政府は金穀出納所(後の大蔵省)を設け、豪商3組(三井・小野・島田)に御用達を命じた。三井は1000両を献納し、以後は新政府支援が公然化する。1868年1月、鳥羽・伏見の戦いが起こり、豪商3組共同は、官軍側に1万両を献納し、明治新政府側を援助した。 ◆三井 高棟 江戸時代後期-現代の実業家・三井高棟(みつい-たかみね、1857-1948)。男性。三井八郎右衞門高棟、幼名は五十之助、法名は宗恭。京都北家の油小路邸に生まれた。父・三井8代当主・三井高福(たかよし)の10男5女の13番目(8男)。1863年、高福の長男・高朗の順養子になり、長四郎に改名した。1867年、高棟の名が与えられる。1872年、井上馨・渋沢栄一のすすめで、銀行業勉強のためアメリカ留学する。1874年、帰国した。1876年、発足した三井銀行東京本店(現・三井住友銀行)に入行する。1885年、実兄・高朗から家督を相続し、高棟は総領家当主になり15代・三井八郎右衞門を襲名する。井上馨らの指導下で家政を近代化・事業を拡大した。1893年、最高統轄機関として三井組(三井元方[もとかた]に改称)総長・三井家同族会を設立した。1896年、三菱の岩崎弥之助と並び、三井家初の男爵に叙された。三井本館起工式が行われる。1900年、三井家憲を制定し、議長に就任する。1909年、三井合名会社設立し、業務執行社員社長になる。理事長・団琢磨(たくま)とともに三井財閥を統括した。1910年、4月、 團らとと欧米視察に出発し、11月、帰国した。1914年、 第一次世界大戦が勃発する。三井合名・理事長制を実施し、團が就任した。1925年、三井家下鴨別邸を建てた。1932年、琢磨が血盟団員の凶弾に倒れる。1933年、恐慌下の反財閥運動のなかで、三井同族会議長・三井合名会社社長を辞任し、継嗣・高公に当主の座を譲り隠居引退する。城山荘(神奈川県大磯)の再建に着手した。1937年、北三井家として所有していた国宝の茶室「如庵(じょあん)」を城山荘の敷地内に移築した。1945年、空襲により今井町邸(東京都小金井市)が全焼する。敗戦後、三井本社の解体声明を出す。1948年、城山荘で没した。91歳。 三井総領家(北家)の10代当主、15代八郎右衞門。三井財閥の総帥になる。弓・書・絵画・能楽・茶の湯・陶芸・印章・写真などに関心を示した。建築・築庭には深い関心があり、所有した建物は、東京の今井町本邸、京都の油小路邸、木屋町別邸、旧後藤家岩栖院別邸、別荘は箱根小涌谷別荘、拝島別荘、大磯城山荘などがある。 ◆佐々木 岩次郎 江戸時代後期-近代の建築家・佐々木岩次郎(ささき-いわじろう、1853-1936)。男性。京都の生まれ。家は4代前より建築の業務を営む。1869年頃より、建築設計に従い、田中平兵衛・木子棟斎の門に入る。1877年、京都の大谷派大本山・本願寺の本堂再建に際し、棟梁・木子棟斎の補佐役として設計・工事監督を担当した。1896年、内務省古社寺保存計画に関し調査を嘱託され、奈良・京都・平泉の旧蹟建築物調査・修理監督に従事した。1898年、浅野総一郎に招聘され、主任技師として芝区(現・東京都港区)の本館(紫雲閣)の設計監督になる。1910年、日英大博覧会開催に際し、東京市実業同盟会出陳の東京館設計監督を委嘱され渡英する。帰路に英・仏・独・露の建築を視察した。1913年、大本山増上寺・大殿の再建主任技師を命じられる。1917年、帝室技芸員になる。1922年、佐々木建築事務所を創設した。1931年、同事務所顧問になる。84歳。 近代日本建築の巨匠として、神社仏寺建築に多くの業績を示した。京都の作品としては、1893年、平安神宮蒼龍白虎楼・応天門、1895年、北野神社楼門・格連子塀、1921年、三井家顕名霊社、1877年、大谷派本願寺本堂、1893年、大谷派本願寺玄関、1896年、豊国廟唐門・手水舎、1910年、大谷派本願寺本堂門、1933年、法輪寺多宝塔などがある。 ◆竹翠 紹智 江戸時代後期-近代の茶人・竹翠紹智(ちくすい-じょうち、1840-1917)。男性。号は休々斎竹、元姓は福田氏、名は宗添。福田家3代・隨竹庵・休々斎。父のあとを継ぎ前田家に仕える。加賀大聖寺藩の御典医・茶堂だった。1874年、藪内流9代・ 宝林斎竹露紹智の急逝により、藪内家存続のため後見人として迎えられ、10代・休々斎竹翠紹智と号した。宝林斎の2人の遺児、常弥(後の11代・透月斎竹窓)・乙弥(後の節庵)を養育する。1878年、初めて北野天満宮神前で公開の献茶を行い、点前を規定した。以来、北野天満宮の献茶は、藪内家・三千家の輪番制になる。晩年、大阪吹田に隠棲し、福田姓に復した。西本願寺より茶室「篁庵(こうあん)」を譲られ、明治期(1868-1912)末、大徳寺・三玄院に移築した。78歳。 ◆藪内 節庵 近代の茶人・藪内節庵(やぶのうち-せつあん、1868-1940)。男性。本名は藪内乙弥。別名字は宗延、別号は竹友、市隠斎、無用、紹逸。京都の生まれ。藪内9代・宝林斎竹露紹智の2男。兄・藪内11代・透月斎竹窓。1874年、父の没後、福田家3代隨竹庵・休々斎が婿養子として藪内家に入り、10代・休々斎竹翠紹智を襲名した。後に節庵は竹翠紹智の養子になる。養父に鑑識を学ぶ。大阪に移り、養父実家・福田家の養子になり、4代・隨竹庵を継承した。茶室建築・作庭にも優れ、1906年、三井高棟に招かれて本邸の庭園を作庭した。1908年、大阪で「篠園会(じょうえん-かい)」を主宰し30年以上も続け、実業家・野村得庵、村山玄庵、上野有竹らの数寄者が輩出した。1911年、篠園会会員の協力を得て、大阪天満宮・天野山金剛寺に茶室・庭園を寄贈した。1922年、東京・三田の三井倶楽部の日本庭園庭園を4年がかりで完成させる。1925年、三井箱根別邸、1938年、大磯別邸への茶室「如庵」移建などにも関与した。 大徳寺塔頭・真珠庵「庭玉軒」、水無瀬神宮「灯心席」などの修復にも関わる。 ◆原 在正 江戸時代後期の日本画家・原在正(はら-ざいせい、1777?-1810)。男性。名は致道、字は子栄、後に姓は三海。京都の生まれ。父・原在中の長男、原在明の兄。父に画を学び、早熟で画技に優れ、将来を嘱望される。筆技は父以上と評された。1805年、父に勘当され、次男・在明が原家を継ぐ。東堀川通下立売に居住した。33歳。 確認されている作品数は15点ほどと少ない。 代表作品「富士山図巻」、「睡猫図」など。画風は土佐派の細密な色彩に、円山応挙の写実的表現を取り入れた原派を受け継ぐ。繊細・緻密な描線、美麗な彩色の花鳥・動物画を得意にした。 ◆顕名霊社 かつて下鴨別邸内に、三井家の祖霊社「顕名霊社(あきな-れいしゃ)」が祀られていた。現在の主屋(しゅおく)北側付近に、参道に設けられた中門が開いていた。現在も参道の一部・石橋も残る。この地で神事が執り行われ、三井家にとって特別な意味を持っていた。 三井家は当初、呉服を商い、養蚕の神・木島(木嶋)神社(右京区太秦)を信仰していた。江戸時代中期、1751年に、三井家は木島神社境内に「顕名霊社」を勧請し社殿を創建している。 近代、1868年以降の廃仏毀釈に伴い、1874年に顕名霊社は木島神社から三井総領家邸内(京都・油小路)へ遷座される。同年に、三井家は京都から東京へ事業拠点を移している。これに伴い、三井家別邸内(東京都江東区深川)にも新たに顕名霊社が勧請され社殿が造営された。以来、三井家は京都・東京の2つの顕名霊社で祖霊を祀った。 京都の顕名霊社は、廃仏毀釈運動の終息とともに木島神社に戻されている。1898年に、三井家は下鴨神社の南側に土地を購入している。1909年に、三井家の遠祖・三井高安の300年忌に際し、顕名霊社は木島神社から下鴨の地に遷座された。本殿・小規模な拝殿が造営される。1922年には、設計・佐々木岩次郎、施工・三上吉兵衛により大規模な拝殿が建立され、境内が整備された。 1925年には社殿の南に、三井家11家(本家[男系]の油小路北家[北家/惣領家]・伊皿子家・新町家・室町家・油小路南家・小石川家、連家[女系]の松坂家・永坂町家・小野田家、2連家の長井家・家原家)の共有別邸として、下鴨別邸が建てられている。一族が顕名霊社を参拝する際の休憩所として利用するためだった。以後、昭和期(1926-1989)初期にかけて、下鴨別邸で三井家による盛大な例祭が執り行われる。なお、終戦直前の1945年9月には、食料増産のため、顕名霊社の一部を農耕地として開墾したという。(「社務所日誌」)。 戦後、1946年の三井財閥解体により、下鴨の地は国有化される。1948年には高棟が没した。顕名霊社の本殿は再び、三井総領家邸(北家油小路本邸)内に戻されている。 1949年に顕名霊社・下鴨別邸の敷地は、三井家より国へ物納される。社殿跡地には京都家庭裁判所が建てられた。 1952年に、顕名霊社の中門(平唐門)は、下鴨別邸の敷地が国有化された際に、当時の京都地方裁判所長官舎(現・平安女学院有栖館)に移築されている。なお中門は、1912年に当初は三井高保邸(室町通竹屋町)の表門として建築されている。 1958年に総領家邸も処分され、拝殿・鳥居は、総領家・縁戚の福井松平家の氏神「佐佳枝廼社(さかえ-の-やしろ)」(福井県福井市)に譲渡された。なお、昭和期(1926-1989)末期に、佐佳枝廼社の社殿も福井市の土地開発事業計画により撤去されている。御霊璽のみは東京の顕名霊社に移された。 東京の顕名霊社社殿は、三井邸の造営・空襲などにより、深川、土手三番町、麻布、用賀に遷座を重ねた。戦後、罹災を免れた社殿は、総領家邸(東京都港区西麻布)に遷される。1992年に三井総領家第11代・三井高公の死後、邸の解体に伴い、1994年に三井家の守護社・三囲神社内(東京都墨田区)の裏手に移築されている。没後100年を経て三井家当主夫妻も合祀された。 なお、顕名霊社は特殊な三本柱の鳥居をしている。これは、木島神社の「三柱鳥居」を模しており、近代の遷座に際して造営され現存している。また、総領家邸は、三井八郎右衞門邸として現在は、「江戸東京たてもの園」(東京都小金井市)に移築・復元されている。 ◆木屋町別邸 下鴨別邸の前身になる「木屋町別邸」(木屋町三条上ル東)は、背面(東側)が鴨川に面していた。近代、1880年に、三井総領家第8代当主・ 三井高福(1808-1885)が建立した隠居家だった。 京町家風の造りであり、内外ともに簡素な意匠をしていた。間口に比べ東西方向の奥行きが深い造りになっていた。中程には、採光・換気のための坪庭を設けていた。望楼があり特徴的な木造3階建であり、四方をガラス窓にして、東側に鴨川・東山を望むことができた。当時の富裕層の格式を示す建物だった。高福に続き、1894年に9代当主・高朗(1837-1894)が死去するまで居宅として使用された。その後、しばらくは空き家になる。 その後、1924年に、三井家下鴨別邸の主屋として、ほぼ原形を残して移築される。 ◆下鴨別邸の歴史 近代、1880年に、三井総領家第8代当主・三井高福(1808-1885)は、「木屋町別邸」を建造した。高福の没後に、1894年に、9代当主・三井高朗(1837-1894)も死去するまで木屋町別邸で隠居生活を送る。 1898年-1900年に、三井家は現在地の下鴨一帯6000坪/5800坪(1万9837㎡)のほぼ全体を購入する。1909年に、三井家の祖霊社「顕名(あきな)霊社」が下鴨に遷座される。1923年より木屋町別邸の下鴨への移築が始まる。建築主は三井家10代・三井高棟(1857-1948 )であり、高棟自らも設計に関わったとみられている。 1924年に、木屋町別邸をほぼ原型のまま移築し、下鴨別邸の主屋にされた。1925年に、三井家11家の共有の別邸として現在の建物の姿になる。下鴨別邸は、旧財閥三井家の先祖を祀った祖霊社の、参拝時に使用され、「休憩所」「休息所」と呼ばれた。三井家にとって精神的にも重要な特殊な建物として存在していた。 1934年9月の室戸台風により、敷地内の樹木が100本ほど倒木している。翌1935年6月には、鴨川大水害で、敷地を囲む煉瓦塀・敷地南端に建てられていた物見台(主屋望楼とは別の建物)などが倒壊した。被災後、煉瓦塀は復旧され、物見台は除去された。西側水路(泉川)に面しては新たに排水口も設けられた。 戦後、1945年9月に連合軍総司令部(GHQ)は昭和「占領初期の対日方針」を発表し、四大財閥(三井・三菱・住友・安田)の解体を明示した。1946年9月に、三井財閥は解体させられる。顕名霊社は三井総領家の油小路邸(中京区)に移された。1949年に、旧三井家は下鴨別邸を物納し、国に譲渡され国有化される。 1951年-2007年には、下鴨別邸は隣接する京都家庭裁判所の所長官舎として使われた。社殿跡地には裁判所も建てられている。この時、水回りの設備・アルミサッシ取り付けなど、建具の改変が行われた。主要構造・内部意匠の大幅な改造は行われなかった。 2002年に、同官舎が廃止され、財務省に移管された。2007年6月には、同官舎としての用途が廃止されたという。また、2009年3月末に、同官舎が廃止されともいう。以後は空家の状態が続く。 2011年6月に、下鴨別邸の主屋・玄関棟・茶室・宅地は、国の重要文化財(建造物)に指定される。文部科学省の所管になる。2012年より、京都市は管理団体に指定され管理を行う。2012年度-2015年度に、京都府教育委員会に委託した主屋・玄関棟の屋根葺替・部分修理、茶室の半解体修理、京都市による周辺環境整備事業、土壁の塗り替えなどが進められた。2013年に、敷地・建物は文部科学省に移管されている。 2016年10月1日より、一般公開が始まる。 ◆下鴨別邸の建築 旧三井家下鴨別邸は、主屋・玄関棟・茶室の3棟からなる。近代、1880年に建築された木屋町別邸を、1925年に現在地の下鴨に移築し主屋にして竣工した。木屋町別邸はほぼ原型のまま移されている。 若干の改造点としては、屋根のむくりの軽減、張出縁の幕板・下屋の瓦が板金に変更され、樋も付加されている。玄関棟は新築され、茶室はこの地あったものを取り込んでいる。 3棟(主屋・玄関棟・茶室)は「真行草」を表しているともいう。表現法の三体である「真」は正格、「草」はそれをくずした風雅の体、「行」はその中間の表現になるという。 ◈1階「玄関棟」は、主屋の西側にある。近代、1925年に木屋町別邸時の主屋を現在地に移築した際に、同時に玄関棟は新増築されている。玄関棟の建築は、棟梁・磯井儀三郎、工事監督・佐々木芳太郎、手傳(てつだい)・青柳源四郎だった。(棟札)。和風意匠・書院造を基調とし、近代的・洋風意匠も加味している。床に絨毯を敷き、椅子坐式の室内構成として天井は高く造られている。部材には、良質の米国産ヒノキ材を用いている。 西面中央に車寄(格天井)・式台付の表玄関(正面に舞良戸、内法長押)の北に応接間(内法長押、棹縁天井)、南に広間(開口にガラス戸、内法長押・蟻壁長押、格天井)がある。広間は、三井関連企業の重役・支店長などの控室に割り当てられた。東側の式台東側廊下は、北側で主屋内玄関に接する。南側廊下は主屋主座敷に繋がる。 外観は真壁造の漆喰仕上、建ちが高く、腰を竪羽目板張にしている。屋根の鬼瓦には、三井家の家紋「四ツ目結(ゆい)」が見られる。 木造、平屋、西面車寄、入母屋造、桟瓦葺、西南隅袖塀付、建築面積105.89㎡。 ◈「主屋(しゅおく)」は、木屋町別邸から移築した際に、建物の方向を東西方向から南北方向に90度転回させている。内外ともに簡素な意匠であり、眺望を楽しむための建物として建てられた。このため、1階2階の座敷南側・西側には庭(かつて東面は鴨川)が拡がる。ガラス入り障子が用いられ、縁側は建具のない素通しの外縁になっている。 西側に内玄関(明治期の玄関)、次の間(3畳)、南端に主座敷(8畳)、座敷(次の間)6畳、次の間入側(4畳)、次の間入側(3畳)、中ほどに水屋、内向きの8畳間、北端に土間(勝手口)・台所がある。主屋の東側に、客用の南洗面所・南便所・南浴室、北側にも北洗面所・北便所・北浴室などがある。 外観は真壁造の鼠漆喰仕上げであり、軸部はヒノキ材を使う。木造3階建、入母屋造・宝形造、北面・東面塀付、桟瓦葺・一部銅板葺、建築面積230.02㎡、敷地面積5700㎥。 ⋄1階「内玄関」は、西側にある。家族など主に内輪の人々が日常的な出入用に使用した。南に隣接する3畳間ともに木屋町別邸時には、玄関・隣接の3畳だった。西側の雪見障子は、木屋町別邸時のものになる。南側の内玄関・3畳を区切る板戸絵は、原在正(?-1810)筆の孔雀絵になる。大正期の図面・仕様書に基づき両開きの板戸に復元した。正面のブランケット照明は、大正期(1912-1926)のものになる。 ⋄1階「座敷(8畳)」は南東にある。主座敷になり、床・棚・付書院を構える。木屋町別邸時には、現在の南面のガラス越しに鴨川を望むことができた。現在は庭園が広がる。 東側に床があり、床構えは木屋町別邸時のものになる。床柱は檳榔樹(びんろうじゅ、ヤシ科の常緑高木)であり、書院棚は桜、床板は松、棹縁天井は杉、落とし掛けは竹を使用している。 かつて炉を切り、天井に蛭釘を設置していた。茶会を開いていたとみられる。現在は使用されていない。 座敷境(8畳・6畳)の襖上には、欄間障子が嵌められていた。大正期(1912-1926)にはなく、修復時に撤去された。 ⋄1階「次の間入側(3畳)」には、分銅型の引手かあり、三池家家業の両替商を象徴している。棹縁天井を張る。 ⋄1階「水屋」は、主屋の中程にある。隠し水屋になっており、襖を閉じることができる。1階座敷で行うお茶会の際に使われていた。丸炉(がんろ)と銅板が貼られ、手入れがし易くなっている。移築後に水道が取り付けられたとみられる。 ⋄1階「畳廊下(西廊下)」は西側にある。網代の引き戸がある。庭に面する南面(南東廊下)と西面(座敷縁廊下)の縁は化粧屋根裏になる。 ◈1階「表階段」は、木屋町時に主人・客人が使用していた。日本建築本来の階段であり、一直線になっている。 ◈1階東側の階段・南北便所・南北洗面所・南北浴室・廊下はすべて大正期(1912-1926)に増築された。 ⋄1階「南便所」の「ねずみ漆喰」は、汚れが目立ず、当時の時代背景を考慮し鼠色に塗ったとみられる。 ⋄1階「南洗面所」(2畳大)の壁・階段の腰板は、大正期(1912-1926)の「化粧ベニヤ(トネリコ材)」になる。 ⋄1階「浴室」は、移築を機に大正期(1912-1926に設置された。増築後は休憩所として利用され、浴室の利用はほとんどなかった。京都家庭裁判所長官舎時には、新たに近代的な浴室が設置された。屋外の焚口から浴槽内の釜を熱して湯を沸かし、釜の上に板を被せ腰かけられるようになっていた。 1階「南浴室」は、下鴨別邸への移築時に計画変更により増築された。天井に花びら型の通気口が開く。脱衣室境に矧木(はぎき、幅の狭い板を幅方向に継ぎ合わせ、幅広の板にする)がみられる。脱衣室のタイルは大正期(1912-1926)のものと思われる。白色釉薬硬質陶器タイルで、製造元は名古屋の不二見焼(ふじみ-やき)なっている。 不二見焼は、近代、1879年に名古屋市で、尾張藩士だった初代・村瀬八郎右衛門(美香、不二山人)(1829-1896)、息子・亮吉が、瀬戸から招いた技術者4人と計6人で開窯した。4代・四郎(亮吉の次男)の時に、英国製タイルの模作を研究し大量生産に成功する。岐阜県に工場を設立し、「不二見タイル株式会社(後・不二見セラミック)」と社名を変えた。現代、2006年に廃業している。 ◈2階「主屋」は、三井家が顕名零社の参拝時に、親族らの休憩所として用いられた。 南側に客室(14畳)、次の間東(3畳)、次の間西(3畳)があり、2つの次の間の間に中3階・3階望楼への隠し階段がある。北側に内向きの茶の間(4畳半)、北端に居室(8畳)がある。東側に洗面所・便所がある。周囲に縁を廻らしている。(通常は非公開) ⋄2階「客室」(14畳)は、南側にあり主室になる。床・棚を構え、棹縁天井を張る。天井板は杉板であり、天井中央にみられる枠は照明用のもので、大正期(1912-1926)に設置された。 ⋄2階8畳東廊下と4畳半東廊下は、木屋町別邸時には、4畳半側から8畳へは行き来できなかった。 ⋄2階「便所」は、大正期(1912-1926)に水洗洋式が設けられた。日本住宅に設置されものとして、当時としては珍しく先進的だった。 便器は大小共通であり、現在の様式と同様に二重蓋になっている。上は全体を覆う蓋、下は腰掛用に中をくり抜いている。北面壁上には額縁が残り、水槽を設置するための壁の見切りであり、水槽を掛けていたと考えられている。便器には「名古屋製陶所」の刻印が残る。 名古屋製陶所の変遷は次のようになる。近代、1911年に、名古屋の日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)の技師長・飛鳥井孝太郎(1867-1927)は、名古屋の陶磁器貿易商・寺沢留四郎と「帝国製陶所」を設立した。帝国製陶所は一時、輸出用陶器製造などで日本陶器に肩を並べるほどに成長を遂げる。その後、経営困難に陥り、1917年に合資会社 「名古屋製陶所」になる。1936年には、「名古屋製陶株式会社」に社名変更した。1943年に住友工業に鳴海工場(後・鳴海製陶所)を売却し、社名を元の名古屋製陶所に戻した。現代、1969年に名古屋製陶所は解散している。 ⋄2階「望楼への隠し階段」は、2つの次の間の間にある。客室の襖を開けると木製蛇腹戸(竪板の引き戸)があり、中3階への階段が付けられている。蛇腹戸は大正期(1912-1926)のものと考えられる。建具下に樫の車を取り付けた算盤を敷く。階段東側の壁面より、矩折(かねおり、直角)に手前に引き出して開閉できるようになっている。 ⋄2階「居室横の階段」は、木屋町時は押入部分が1階に降りる階段として使用されていた。現在は、片面舞良戸襖(引き違いの板戸で細い横桟を等間隔で密に取り付けた)の位置に、1階への階段が取り付く。 ⋄2階「折返し階段」は、主屋東側にあり、大正期(1912-1926)の増築部分になる。日本伝統の建築にはなく、手摺も洋風の意匠を取り入れる。勾配も緩やかなため、移築後は主にこの階段を使った。 ⋄2階「縁」は、庭に面する南面と西面にある。格狹間型の繰形を嵌め込んだ高欄を廻し、天井は化粧屋根裏になっている。 ◈「中3階」(5畳)は、主屋2階から3階へと矩折れに上がる階段途中の一室になる。小屋裏を利用した空間であり、天井高6尺4寸(193㎝)と低い。西妻の屋根勾配に合わせ、北面半間分に掛込天井を張り、西面に段違いの開口がある。北面に押入、木屋町別邸時代のガラス障子が設けられている。東面に中敷居付押入、南面には織部床がある。主人の書斎として使用されたとみられている。(通常は非公開) ◈3階「望楼」(4畳)は、目立たない所に壁を作り、床に筋交いを入れて建物強度を高める。四方にガラス戸を建て視界がきく。雨戸は2段に腰壁内に納める。天井は合板を用いた格天井を張る。 東の眺望は比叡山・東山、大文字山の五山送り火も正面に見ることができる。かつては鴨川も望めたという。(通常は非公開) ◈京都家庭裁判所の所長官舎時代に、主屋の台所・トイレ・浴室などの水まわりが改修された。主屋1階・2 階の座敷周辺の縁外側の雨戸が撤去され、新たにアルミサッシが取り付けられている。戦後に、照明・絨毯も新しくされていた。 ◈「外縁」は、庭園西から南、東の3方を囲む外周部、南西角から東側にかけて、敷地内に土塁(高さ1m)、敷地外側に石積みを築き、上に土塀が設けられている。 近代、1935年の大水害の際に石積上煉瓦塀の一部が崩壊し、すぐに復旧された。西側は1941年の水害では塀が倒壊し、現在は土塁のみが築かれている。 東北部の茶室東側には、敷地内部にも自然石の石積み(2-3段)が 築かれ、北側の北東角は煉瓦積みになっている。 ◆茶室 「茶室」は主屋の南東に繋がり、渡廊下を介している。北東にやや軸を振る。 現在の茶室の原型は、江戸時代後期、1868年頃に、前身建物の一部として建築されたとみられる。近年の修復中に、「慶応四年(1868年)」と記された祈祷札が見つかっている。三井家が所有する以前にすでに茶室は存在し、場所は現在の玄関棟の位置だった。 近代、1924年の主屋移築時に茶室が接続していた建物を撤去し、修復した上で独立した茶室にして移された。下鴨別邸時には、茶室は家宝陳列空間として使用されている。茶室は、1階主屋に設けられたものを使用していたとみられる。裁判所宿舎時には、茶室はほとんど利用されなかった。放置され老朽化が進んだ。 簡素な構成であり、北側(裏側)に1畳台目小間があり、台目畳(点前座として用いられ、大きさは1畳の3/4程度)になる。床の間も大きく、道具を飾り披露する場にも使うことができた。床柱は皮付の赤松、床板は松の大節のものを使用する。床板には大きな節が2つある。本来は節のある板は床の間には使用しないため、節も趣として敢えて選んだとみられている。北面に躙り口、東面には貴人口を開く。 水屋(1畳大)を並べ、南の4畳半座敷(広間)は、北面の床構えを踏込床のみとする。その東に3畳次の間があり、北面に梅鉢型窓・南面に円窓を開ける。座敷(4畳半)・次の間(3畳)を設けた2間続きの広間は、西・南側の2方向が庭に面している。西面廊下は化粧屋根裏、ほかは各室に棹縁天井を張る。北西隅に雪隠がある。 茶室は抹茶・煎茶に対応して造られたとみられる。江戸時代-明治期初期に抹茶より煎茶が流行していた。煎茶では庭の眺め・滝の水音を楽しむことも茶の一部とされていた。 茶室周囲の軒下には黒石を敷き並べた「あられこぼし」になっており、沓脱石がある。 近年の改修は、屋根・壁を解体して骨組みに戻し補修し、屋根を架けなおす大工事になった。壁は崩壊した土壁を再利用し塗り直している。 木造平屋建、入母屋造、西面渡廊下付、桟瓦葺・銅板葺。建築面積35.59㎡。(通常は非公開)。 ◆庭園 ◈主屋南側に池泉回遊式の主庭(南庭)がある。高棟が薮内10代・竹翠紹智に指導相談を依頼している。庭園についても高棟の意図が反映されているとされる。1907年/1906年以降は竹翠の養子・藪内節庵(4代・隨竹庵)に作庭が引き継がれたという。(「社務所日誌」)。1925年には完成したとみられる。現在は、曽根造園(北区)が管理している。 北側の主屋・茶室からの景色を意識して作庭された。主屋2室の座敷前にそれぞれ沓脱石が据えられ、庭園・池に向けて飛石(鞍馬石)が打たれている。踏み分け石には伽藍石も用いられている。かつて、飛石周り一面に苔が貼られていた。 東西方向に広がる園池があり瓢箪形をしている。南奥に滝口が組まれている。糺の森を流れる泉川から水を取り入れ、滝水が池に注いでいる。1898年の三井家による土地入手時より、すでに池は存在していた。1925年頃に西側護岸が拡張され、1942年までに南東岸に滝流れが造られていたとみられる。 池の中央やや東寄りに石橋が架けられ、1899年の図面でも確認される。東端部には八つ橋が架けられ、1925年以降の図面で確認される。 池の南側、主屋正面の位置に苔地の築山があり、曲線園路が巡っている。築山の北側裾部に巨大な鞍馬石、南側裾部に貴船石の景石が据えられている。築山頂上やや背後に、六角型の石燈籠が据えられている。建物の軸線が意識され、主屋の真正面に位置する。かつては芝生だったとみられ、現在は地苔が生育している。 ◈ほか、玄関と次の間の間に坪庭の内庭があり、白砂、黒石、分銅形の蹲踞で構成されている。 水屋の東側には東庭がある。修理前からある棕櫚竹を取り入れている。 近年、あじさい苑が整備されている。 ◆杉戸絵 2015年に、京都府教育委員会による下鴨別邸の修復中に、江戸時代中期-後期の絵師・原在正(1777?-1810)筆の杉戸絵板絵著色「孔雀牡丹図」2面が発見された。18世紀(1701-1800)末-19世紀(1801-1900)初めに描かれたとみられている。在正の現存作品数は15と少なく、貴重な発見とされている。 杉戸絵は主屋1階の内玄関3畳間の建具に使われていた。絵の保存状態も良く、「在正」の銘・落款が確認された。主屋は、近代、1880年に建てられており、絵は1942年以降に他所から持ち込まれ、嵌められたとみられている。 絵は片面のみに描かれ、孔雀は岩の上にとまり、色鮮やかな緑の羽根が表現されている。羽の細部まで精緻に書き込まれていた。白い牡丹の花も描かれていた。 当時の三井家は円山応挙(1733-1795)ら芸術家の後援をしていた。在正は、円山応挙の写実的表現を取り入れた原派を受け継いでいた。 ◆夫婦椋・樹木 ◈庭園の西側に「夫婦椋(めおくと-むく)」の大木が植えられている。推定樹齢250年という。2本の椋が寄り添う形で立つ。椋(ムクノキ・ムク)は、ニレ科の落葉高木になる。縁結び・夫婦和合の信仰がある。 説明板に、「在天願作比翼鳥 在地願為連理枝」の解説がある。「天に在りては比翼の鳥となり、地に在りては連理の枝とならん」の意味になる。この「比翼連理(ひよく-れんり)」は、「比翼の鳥」と「連理の枝」の略になる。 中国唐代の詩人・白居易(白楽天、772-846)の長編叙事詩「長恨歌」第117-118連の一節から引用した。755-756年に安碌山の乱が起き、唐の6代・玄宗皇帝(712-756)は都落ちすることになり、最愛の楊貴妃(719-756)に語ったという。 「比翼の鳥」については、すでに中国最後の字書『爾雅(じが)』(前202-後220年/前200年頃成立)にあり、「一眼一翼」の伝説上の鳥か、または、雄が左眼左翼・雌が右眼右翼の鳥ともいう。地上では各々が歩けるものの、飛翔時は二羽一体になり助け合わなければ、決して飛ぶことができない。 「連理の木」は、2本の木の枝が連なり結合して1本になり、木目も相通じている。 いずれも仲睦まじい夫婦・男女の契りの深さの譬えに用いた。 ◈ほか、門扉西側のアオキの巨木、生垣が単木化したカシなどが植えられている。 ◆油小路邸 江戸時代前期、1691年に、三井高利(みつい-たかとし、1622-1694)の長男・初代・高平(たかひら、1653-1737)は、二条油小路町(中京区)の土地を取得して居を構えた。以来、総領家は「油小路家」と呼ばれる。 後に南隣に兄弟・高久(たかひさ、?-?)が居宅を構え、「油小路北家」「北家」と呼ばれる。 江戸時代中期、1710年に、三井全事業の統括機関である「大元方(おおもとかた)」(油小路二条下ル)が設置される。幕末の動乱の最中に、油小路邸は一時、福井藩の藩邸として貸与された。 近代、1890年に油小路邸が建てられ、再び北家の邸宅として使用された。現代、1945年の太平洋戦争の終結後、連合国軍最高司令部(GHQ)による財閥解体後に、油小路邸敷地の仏間は三井家菩提寺の真如堂(左京区)へ移築される。1952年に奥書院「四季之間」の部材は、西麻布邸(三井八郎右衛門邸)(東京都港区)へと引き継がれた。なお、1996年に江戸東京たてもの園(小金井市)に再移築・復原され現存する。 2020年11月には、二条油小路の地に「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が開業した。現在は敷地内に梶井宮門が残る。江戸時代前期、1698年に、当初は梶井宮御殿(河原町今出川)の門として造営された。その後、大原三千院の地(左京区)に移転を経て、近代、1935年に油小路邸の門になった。 本瓦葺・袖塀付き薬囲門柱間4.5ⅿ、高さ7.4ⅿ。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 、旧三井家下鴨別邸説明板、ウェブサイト「三井広報委員会」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「重要文化財(建造物) 旧三井家下鴨別邸保存活用計画案-京都市文化市民局文化芸術都市推進室 文化財保護課」、ウェブサイト「第1回京都市重要文化財旧三井家下鴨別邸保存活用計画検討委員会」、ウェブサイト「藪内家の茶」、ウェブサイト「東文研アーカイブデータベース」、「三井家と京都-三井別家の文化-京都市歴史資料館」、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、「京都新聞2015年4月8日付」、『親と子の下鴨風土記』、ウェブサイト「HOTEL THE MITSUI KYOTO」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|