|

|

|

| 壇王法林寺(法林寺) (京都市左京区) Dannou-hourin-ji Temple |

|

| 壇王法林寺 | 壇王法林寺 |

|

|

三条門   川端門(開運門)      燈籠、「主夜神霊前」と刻まれている。  「主夜神前」とある。  望西楼   望西楼  「派祖望西楼」の石標  望西楼、増長天  望西楼、持国天  望西楼、多目天  望西楼、広目天  望西楼  本堂(京都市指定文化財)  本堂        庫裏  玄関 玄関    加茂川龍神  加茂川龍神  南無阿弥陀仏の碑、袋中筆  鳥之供養塔    銀杏の大木  モチノキの大木 |

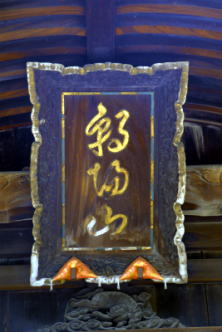

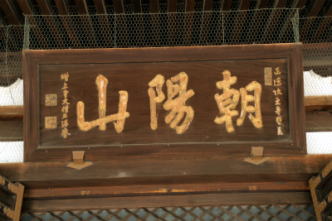

鴨川に架かる三条大橋の東にある壇王法林寺(だんのう-ほうりん-じ)は、「法林寺」、「壇王」、「だん王さん」とも呼ばれている。古くは「蓮華蔵院」、「蓮蔵寺(けぞうじ)」とも呼ばれた。 法林寺の「法」の字は、「水去る」と解釈され、鴨川の氾濫を消す呪力を持つ言葉として、鴨川沿いに建つ寺院名に多用された。正式には栴檀(せんだん)王院無上法林寺という。山号は朝陽山(ちょうようさん)という。 浄土宗鎮西派。本尊は阿弥陀三尊像。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第27番札所、札所本尊は袖取地蔵。 ◆歴史年表 かつて、天台宗の蓮華蔵寺(院)とも呼ばれ、聖護院蓮華蔵町(左京区)にあった。(寺伝、『坊目誌』)。天台宗叡山三千坊の一つに数えられた。 鎌倉時代、1268年/文永年間(1264-1275)、亀山院(第90代)が僧・望西楼了恵(ぼうせいろう-りょうえ、道光)に勅し、現在地に移転したともいう。浄土宗の悟真寺(ごしんじ)と称したともいう。 1272年、現在地に移転し、望西楼了恵が浄土宗の悟真寺と改めた。亀山天皇が帰依し、山号「朝陽山」を贈ったともいう。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により荒廃した。鴨川の氾濫被害により、一時、三条東洞院(中京区)に移り、数年を経ずに戻った。 永禄年間(1558-1569)、焼失している。その後、廃絶したともいう。 江戸時代、1611年/慶長年間(1596-1615)/1663年、三条橋畔に浄土宗の僧・袋中(たいちゅう)が草庵を再興した。壇王法林寺(朝陽山梅壇王院無上法林寺とも)と寺号を改めた。(『都名所図会』)。伏見次郎兵衛の支援を受けた。 1619年、2世・團王(だんのう、団王)良仙により隆盛になり、阿弥陀堂(本堂)が建立された。町衆信者の信仰を深め、以後、その法号に因み「壇王」「だんのうさん」と呼ばれる。 寛文年間(1661-1673)、第112代・霊元天皇の命により、袖取地蔵は僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 1665年、『京羽二重』に記されている。 1666年、霊元天皇の勅命により加茂川龍神(八大龍王)が勧請される。 年代不詳、画家、書家の池大雅(1723-1776)が塔頭・清光院に寓居した。 1750年、12世・良妙貞雅により現在の本堂が建立された。 1762年、堂宇が修復される。『京町鑑』に記されている。 1788年、天明の大火を免れた。 1852年、旧7月、鴨川洪水により裏門が流失した。(和気亀亭『日記』) 近代、1873年、塔頭・利生院が愛知県に移る。(『坊目誌』) 1885年、大雨による鴨川洪水で裏門前の鴨川石垣が崩れる。(『日出新聞』) 現代、1948年、4月1日、子どもに寺を開放し、だん王子供の家を設置した。(告示) 1998年、主夜神尊の御開帳法要が復活する。 ◆道光 鎌倉時代中期-後期の浄土宗の僧・道光(どうこう、1243-1330/1331)。男性。望西楼了恵(ぼうせいろう-りょうえ)、了慧道光(どうこう)、蓮華堂。父・相模の宍戸常重。1253年、比叡山に上り尊恵に師事、後に浄土宗に改める。1272年、入洛する。五条坊門に悟真寺を建立した。1274年、法然語録『和語燈録(黒谷上人語燈録)』などを編纂した。1276年、上洛した良忠に師事し、法を嗣ぐ。1277年、洛陽華蔵寺で慈明より円頓戒を授けられた。1279年、良忠より円頓戒を授けられる。1280年、良忠より「末代念仏授手印」を授けられた。1284年、万寿禅院で覚空より円頓戒を受ける。1287年、良忠別伝を編した。90代・亀山天皇の質問に答えた『尊問愚答記』がある。第92代・伏見天皇に円頓戒を授けた。第96代・南朝初代・後醍醐天皇より広済和尚の諡号を贈られる。 法然の遺文・法語・消息などを整理し、法然、弁長、証空伝記を作成した。三条の悟真寺で鎮西流正統の布教活動を続け、聖光・良忠が浄土宗正統であることを位置付けた。京都三派の一つになり、三条流、三条派、蓮華堂義と呼ばれた。浄忠、良禅、妙徳、妙実などがいる。15世紀半、白旗派に合流される。浄土宗三条派の派祖。79/80歳。 ◆袋中 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・袋中(たいちゅう、1552-1639)。男性。俗姓は佐藤、字は良定(りょうじょう)、号は弁蓮社入観(べんれんじゃにゅうかん)。陸奥国菊多郡(福島県いわき市)の生まれ。父・佐藤定衡(さだひら)/賀茂杢兵衛。14歳で陸奥・能満寺の叔父・存洞(ぞんとう)により出家した。如来寺、専称寺、円通寺・名越檀林で浄土教学を学ぶ。1577年、江戸・増上寺で浄土宗白旗派(しらはた)に学び、足利学校で禅学も修めた。1581年、故郷の成徳寺13世になる。1599年、平城主・岩城貞隆の帰依により城内に称名道場を開く。1603年、入明を試み上陸を許されず、琉球に漂着した。琉球・尚寧王の帰依を得て、城外に桂林寺を開く。琉球に初めて浄土宗を布教した。1605年、帰国し、道光の旧跡望西楼を復興した。1611年、京都・檀王法林寺を再興する。1619年、氷室谷、東山五条(菊ヶ谷)に袋中菴を建立する。1622年、奈良・念仏寺を建て移る。1624年、瓶原(木津川市)に心光庵を建てた。1637年、綴喜郡飯岡(京田辺市)の西方寺に住み、終焉の地になった。著『大原談義聞書鈔端書』『琉球神道記』など。88歳。 諸国を遍歴し天文、地理、神道、兵法などを学び、教化した。20余寺を建立したという。古記録、書写本の収集・整理に努め、一部は名越派檀林円通寺(大沢文庫)に寄贈された。袋中生誕の霊異として、母の口中に月輪が入り、胎内揺動し身籠ったという。門下より学匠を輩出した。 ◆團王 江戸時代の浄土宗の僧・團王(だんおう、?-?)。詳細不明。良仙団王。袋中の弟子、法林寺2世。町衆信者との信仰を深めた。その法号に因み、法林寺も「壇王」「だんのうさん」と呼ばれるようになった。 ◆高橋 俊璹 江戸時代後期の尊攘運動家・高橋 俊璹(たかはし-としひさ、1809-1866) 。男性。号は清陰。 父・鷹司家諸大夫伊勢守・俊彦、母・九条家諸大夫・朝山義連の娘。9歳で任官、鷹司(たかつかさ)政通、輔煕に仕え諸大夫になる。21歳で加判列、後に従四位、兵部権大輔になる。飯泉喜内(いいずみ きない)、頼三樹三郎(らい-みきさぶろう)らと親交を結ぶ。尊攘運動により、1858年、安政の大獄で逮捕され、西町奉行所で取り調べになる。1859年、江戸に送られ、阿部伊予守邸に幽閉後、入獄、その後に出獄し、病死した。59歳。 墓は壇王法林寺(左京区)にある。1869年、京都霊山招魂社に祀られた。 ◆仏像・木像 ◈本尊「阿弥陀如来坐像」(京都市指定文化財)は、本堂に安置されている。平安時代の恵心僧都(942-1017)作ともいう。ただ、12世紀(1101-1200)前半の作とみられる。平安時代後期、1114年に白河法皇(第72代)の御願により建立された蓮華蔵院に安置されていたという。定印、結跏趺坐、檜材の割矧造、漆塗、彫眼、衣は偏担右肩、定朝様。 脇侍に「観音菩薩」、「勢至菩薩」を安置する。 ◈「袋中上人坐像」、「團王上人坐像」を安置する。 ◈「十一面観音立像」は、観音堂に安置されている。平安時代作の半丈六になる。大和・長谷寺の観音と同木同作という。かつて、大和笠山・竹林寺の本尊だったという。東山・安井門跡(蓮華光院)に一時遷される。その後、自休が拝領し、建仁寺・興雲院に遷された。江戸時代中期、1771年に当寺12世・良妙が懇望して遷されたという。 ◈「婆珊婆演底主夜神(ばさんばえんていしゅやじん)」は、観音堂の厨子内に納められている。袋中が夢中で感得したという。暗夜の海陸の恐怖諸難を除き、衆生を救済するとされる。火災盗難除けの信仰がある。 ◈「四天王像」(2.3m)は楼門の下層四隅に安置されている。和泉国天台宗の興善寺の遺仏という。東南隅の広目天像は、平安時代作、西北隅の多聞天像は、鎌倉時代-南北朝時代頃の作ともいう。 ◆建築 表門、西門、四天王楼門、本堂、玄関、観音堂、庫裡などが建つ。 ◈「本堂」(京都指定文化財)は、江戸時代中期、1750年/1762年、12世・良妙により建立された。内陣に須弥壇、来迎柱、格天井、堂外にも彫刻が施されている。 ◈「四天王楼門」は、近代、1888年に建てられた。四天王像を安置している。3間1戸、入母屋造、本瓦葺、前後に軒唐破。 ◈「川端門(開運門)」(京都指定文化財)は、江戸時代中期、1766年に有栖川宮音仁(ありすがわのみや-おとひとしんのう、?-1755)の寄進による。 ◈「霊屋」2棟(京都指定文化財)がある。 ◆主夜神 鎮守社の主夜神(しゅやじん)堂が祀られている。 江戸時代前期、1603年、袋中が念仏を唱えていたところ、朱衣、青袍の主夜神が光明の中に現れ、「専修念仏の行者を擁護すべし」と告げたという。また、則秘符を授けたという。(『都名所図会』)。日本初見となる。 江戸時代中期に、御開帳祭礼が始まり、民衆の信仰に広まった。太平洋戦争後に途絶え、現代、1998年に復活した。 ◆加茂川龍神 境内にある加茂川龍神は、別名を「八大龍王尊」という。日照り、水難を治める霊験があり、晴雨を司る神とされる。 古来より、旱魃や水害などの天変地異が起こる原因は、鴨川の東に棲むという大蛇の仕業とされた。この大蛇を斬って成敗し、その霊を祀るという龍神信仰が生まれた。 かつて、法林寺建立以前に、鴨川の大氾濫があり、糺の社(下鴨神社)がこの地まで流されたという。以来、加茂大神宮が祀られた。 また、江戸時代前期、1666年、相次ぐ鴨川の氾濫に対して、第112代・霊元天皇は勅令を発し、龍神が勧請された。加茂川龍神が境内の大銀杏の下に祀られたという。 ◆文化財 かつて多くの屏風を寺宝としており、「屏風寺」と呼ばれていた。 ◈安土・桃山時代、17世紀の紙本金地著色「日吉山王祭礼図屏風」四曲一双(重文)(各168×370㎝)は、日吉山王祭阿津の御供の神事「榊の神事」、「神輿渡御」を描く。金雲の中、日吉七社の7基の神輿が船に乗り、琵琶湖を渡御する様が描かれている。狩野派の作と見られている。京都国立博物館保管。 ◈鎌倉時代後期、1329年の紙本著色「熊野権現影向図」(重文)は、京都国立博物館保管。 ◈奈良時代、734年に書写の紙本墨書「佛説七知経」1巻(重文)は、京都国立博物館保管。 ◈『琉球神道記』3巻。 ◈江戸時代前期、1611年銘の琉球国王尚寧王真筆の賛画「袋中上人図像」。 ◈「琉球将来宝物」は、袋中が琉球国王尚寧王から贈られた30点の品々をいう。クバ(ヤシ科のビロウ、蒲葵)の葉の団扇がある。波濤飛龍文様の織物は、祇園祭の黒主山の前懸としても用いられた。 ◈絹本著色「智光曼荼羅(異相本)」(116.8×55.7cm)は、江戸時代前期、1627年作。蓮華座上に阿弥陀三尊が前方に歩みだすように描かれている。下部に聖衆が来迎する。専修念仏集団の影響があるともいう。 ◈「司馬温公家訓螺鈿掛板」(京都府指定重要文化財)、「黒漆文字入螺鈿椅子」(京都府指定重要文化財)。 ◈「黒漆塗楼閣人物飾棚」(京都府指定重要文化財)は、中央で左右に3段に分かれた長形の飾棚で、象牙象嵌、蒔絵、朱漆による装飾がある。首里王府で使われていた食器棚ともいう。 ◈「朱漆塗垣松螺鈿卓」(京都府指定重要文化財)は、天板、中框の間に4面の格狭間、鰭四方より4脚の湾曲した獣脚が特徴になっている。装飾は薄貝による螺鈿、象牙が用いられている。 ◆塔頭 塔頭の清光院には池大雅が寓居して画を学んだ。 利生院は、近代、1873年に愛知に移る。 ◆エイサー 沖縄の伝統芸能のエイサー踊りと、袋中には関りがある。江戸時代前期、1603年より3年間、袋中は琉球に滞在している。念仏踊りをしながら布教を行ったという。 旧盆に祖先の霊を迎える儀式「臼太鼓」では、歌や囃子に合わせて練る。これに、袋中により広まった浄土宗の念仏踊りが融合し、エイサーに発展したともいう。 エイサーの語源も、念仏歌に挟まれる囃子の一つ、「エイサー、エイサー、ヒヤルガエイサー」に由るともいう。 ◆招き猫 主夜神の使いであり、主夜神尊の銘を刻んだ招き猫は、江戸時代中期より作られた。 当寺の黒色の「右手招き猫」は、寺社開運の招き猫としては最古のものとされる。 ◆鴨川洪水 近代、1885年に、大雨による鴨川洪水で、裏門前の川岸に立っていた6歳と8歳の男児が、足元の石垣が崩れたため川に流された。2人は40mほど流され、三条大橋に通りかかった人力車の車夫が橋から川に飛び込み2人を助けた。介抱の結果、一命をとりとめたという。(『日出新聞』、7月1日付) ◆墓 望西楼了恵、袋中良定、團王良仙。 江戸時代の書家の北向雲竹(1632-1703)、江戸時代の歌人・山口羅人(1699-1752)、江戸時代の歌人・平間長雅(1636-1710)、江戸時代の円山応挙の弟子・美人画家・山口素絢(1759-1818)、勤王の志士・鷹司家家臣・高橋俊璹(1809-1866)、塗師・清兵衛歴代などの墓がある。 ◆樹木 ◈クロガネモチ(区民の誇りの木)、センダンがある。 ◈銀杏の大木があり、樹齢300年ともいう。現在は落雷により途中で伐採されている。龍神様と呼ばれ、水害を防ぐ神木となっていた。授乳祈願の慣習もあった。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、開山忌(1月21日)、御忌会(1月25日)、涅槃会(2月15日)、春の彼岸法要(3月)、灌仏会(4月8日)、だん王屏風まつり(4月上旬)、龍神法要(6月第1土曜)、沖縄慰霊祭(6月下旬)、原爆・戦争犠牲者追悼法要(8月6日)、みたままつり(8月12日)、みたまおくり(8月15日)、だん王地蔵供養(8月第4土曜日)、秋の彼岸法要(9月)、主夜神法要(法要、秘仏・主夜神開帳)(12月第1土曜日)成道会(12月8日)、仏名会・浄焚会(12月第3土曜日)、除夜法要(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都の寺社505を歩く 上』、『事典 日本の名僧』、『旧版 京のお地蔵さん』、『極楽の本』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の美をめぐる 46 遊びと祭りの屏風絵』 、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「新纂浄土宗大辞典」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|