|

|

|

| * | |

| 鴨社神宮寺旧跡 (京都市左京区) Former Site of Kamosha Jingo-ji Temple |

|

| 鴨社神宮寺旧跡 |

鴨社神宮寺旧跡 (京都市左京区) |

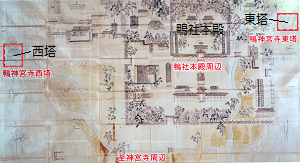

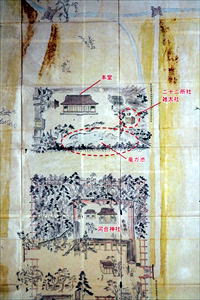

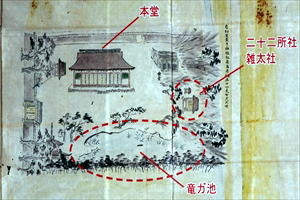

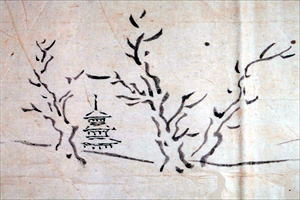

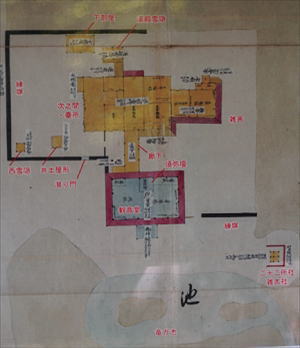

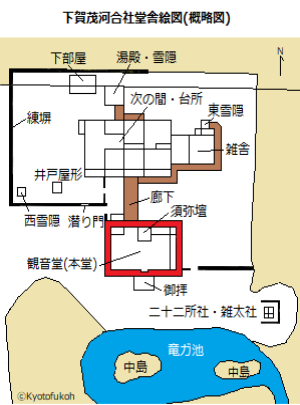

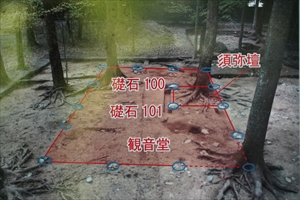

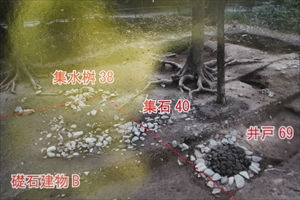

入口の門  休憩所、展示所  観音堂の復元模型  観音堂の復元模型、竜ガ池  観音堂の旧跡地  観音堂の旧跡地  観音堂の礎石  「下賀茂河合社堂舎絵図」と発掘調査の礎石位置関係、赤地部分は絵図に描かれた建物位置、説明板より一部加筆  「鴨社古図」に描かれた西塔(左端)・東塔(右上端)の位置、説明板より、一部加筆  「鴨社古図」に描かれた本堂(観音堂)付近、下に河合神社、説明板より  「鴨社古図」に描かれた本堂(観音堂)付近、下に竜ガ池、説明板より  「鴨社古図」に描かれた西塔、説明板より  「鴨社古図」に描かれた東塔(推定図)、説明板より  「下賀茂河合社堂舎絵図」(中井家文書)、説明板より  「下賀茂河合社堂舎絵図」(中井家文書)の概略図  発掘調査、観音堂・須弥壇の礎石など、説明板より  発掘調査、集水桝、集石、井戸、礎石など、説明板より  発掘調査、埋甕、井戸、土坑など、説明板より  復元された竜ガ池  竜ガ池  竜ガ池  竜ガ池、湧水  「ジェームス・ヤン・アダ・ツェー」寄進による祠  鴨長明の方丈(方丈庵) |

下鴨神社境内の糺の森に、「鴨社神宮寺旧跡(かもしゃ-じんぐうじ-きゅうせき)」が整備され公開されている。かつて、神仏習合期には、この地に仏教の神宮寺が建てられていた。 ◆歴史年表 奈良時代、735年、「鴨県主黒人(かもあがたぬし-くろひと)」が仏教と関わり始めたとの記述がある。(「正倉院文書」) 平安時代、810年、神宮寺が建立されたともいう。(『社記』) 833年、岡本堂(神宮寺の前身)が建立される。 844年、旧11月付、「神域、殿舎、神舘、神宮寺などの修造」に収納物を充てるようにと記されていてる。(「太政官符」・『類従三代格』) 9世紀(801-900)、第52代・嵯峨天皇(786-842)の勅願寺として、現在の河合神社の北、糺の森に神宮寺が建てられたともいう。天台系の寺院だった。(『鴨社遷宮記』) 1005年、旧4月、「賀茂下御社神宮寺是例也」と記されている。(『小右記』) 1095年頃、境内伽藍が描かれている。(「鴨社古図」) 1120年、 東御塔(東塔)の木作が始まる。 1128年、鴨神宮寺東塔(旧東林町)が建てられた。 (『百錬抄』) 1131年、 西塔(出雲路橋東詰、宮崎町、旧塔の壇町)が建てられている。(『百錬抄』) 1138年、神宮寺・西塔が焼失した。 1152年、禰宜惟文は多宝塔(西塔?)を供養する。 平安時代末、河合社の北に神宮寺が描かれている。(「賀茂御祖神社社頭図」) 平安時代後期-鎌倉時代、竜ガ池の痕跡が確認される。(発掘調査結果) 室町時代、1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火で糺の森が焼失した。 江戸時代、竜ガ池の汀が直線的に整えられた。(発掘調査結果) 1675 年、大火により河合社、鴨社神宮寺が類焼した。 1679年-1741年頃、観音堂(本堂)が描かれている。(「下賀茂河合社堂舎絵図」) 1708 年、旧3月、市中の火災により神宮寺、摂社・日吉社が類焼する。(『御祖神社御事歴以下明細調記』) 1728年、「御祖社社参図」に境内が描かれている。 1864年、旧7月、蛤御門の変(禁門の変)で、下鴨神社の宮侍、一乗寺・渡辺の鄕士、奈良・十津川の鄕士が、御所・当社の警固のために本堂、雑舎を宿舎にあてた。 近代、1868年、神仏分離令以後、神宮寺は解体になり、伽藍は破却される。その後、糺の森には竜ガ池のみが残された。 昭和期(1926-1989)初期、地下水の低下により竜ガ池は枯渇している。 現代、2014年-2016年、京都市埋蔵文化財研究所により旧神宮寺周辺を含む発掘調査が行われた。 2019年まで、河合社の北方に大きな窪地(竜ガ池跡)が存在した。 2021年より、神宮寺跡、竜ガ池など整備される。 2024年、7月1日より神宮寺旧跡の拝観・公開が行われる。 ◆神宮寺 近代以前は、限定的ながらも下鴨神社でも神仏習合が成立していた。現在の社務所の北には護摩堂、読経所、河合神社に小経所、供僧詰所などがあった。糺の森には神宮寺が建てられ、竜ガ池辺には観音堂が建てられていた。神宮寺は、各時代による変遷がある。 奈良時代、735年に、「鴨県主黒人」が仏教と関わり始めたと記されている。(「正倉院文書」) 平安時代前期、794年の長岡京よりの平安京遷都以降に、神域、殿舎、神舘、神宮寺などの修造に収納物を充てるようになる。(「太政官符」・『類従三代格』)。810年に「神宮寺造立せられる」とある。(『社記』)。長岡京からの遷都後、下鴨神社には、初めて第50代・桓武天皇(735-806)の行幸親齋(『日本後紀』)があり、賀茂斎院の制(『一代要記』)を設けられるなど官制神社として整えられた。833年に岡本堂(神宮寺の前身)が建立される。844年旧11月14日付に、「神域、殿舎、神舘、神宮寺などの修造」に収納物を充てるようにと記されている。(「太政官符」・『類従三代格』) 平安時代中期、1005年旧4月20日、「賀茂下御社神宮寺是例也」と記されている。(『小右記』)。諷誦(経文を読み唱える)を修めた。以後、神宮寺は史料に登場し始める。 9世紀(801-900)、第52代・嵯峨天皇(786-842)?の勅願寺として、現在の河合神社の北、糺の森に神宮寺が建てられたともいう。天台系の寺院であり、本尊は、最澄(767-822)作という十一面観音、また、円珍(814-891)作という不動明王立像を安置したという。 境内には、護摩堂、読経所、神宮寺・観音堂などが建ち並んでいた。ほか、愛染明王座像、庚申本尊の青面金剛立像、脇立には二童子、夜叉4体、申3匹、読経所本尊の普賢菩薩、十羅刹女10体、護摩堂本尊の不動、脇立2体、愛染明王、五大尊、十二天絵像12体、大般若本尊絵像、不動絵像、明神影向所(本宮祭神・賀茂建角命の遥拝所)、舎利塔、前庭に竜ガ池などがあった。(『鴨社遷宮記』) 「鴨社古図」は平安時代後期、1095年頃に成立か、鎌倉時代に制作された。その後、近代、明治期(1868-1912)に模写されている。この古図にも境内伽藍が描かれている。境内地は、現在の河合社の北側に位置していた。西側・北側は、屋根を上土とした築地塀により囲まれ、東・南は生垣か樹林になっていた。西辺の築地塀は、檜皮葺であり、西面が正面とみられる薬医門の表門が開いていた。北面の築地には、簡易な穴門があった。境内中央には、低い基壇の上に、南面した本堂(桁行7間)があり、屋根は入母屋造の檜皮葺だったとみられている。建物中央5間は桟唐戸の扉が開き、その左右に連子窓が設けられていた。本堂の東に食堂(じきどう)があり、東西3間・南北2間で南に庇が付き、切妻造の板葺だった。本堂の西側、表門を入った北側に、袴腰(はかまごし)造の鐘楼が建ち、入母屋造の檜皮葺だった。南側には多宝塔が建立されていた。本堂の正面南には、大池(竜ガ池)があり、北岸の汀は、緩やかな出入をし、西岸は中央部が東へ半島状に突き出ていた。 平安時代後期、1120年に東御塔(東塔、旧東林町、下鴨中学校付近)の木作が始まっている。1128年に鴨神宮寺東塔が完成した。 これは、下鴨神社本社の本殿のやや北東に位置した。第75代・崇徳天皇(1119-1164)が供養する。(『百錬抄』)。1131年には崇徳天皇の母・待賢門院(1101-1145)御願による西塔(出雲路橋東詰、宮崎町、旧塔の壇町、下鴨郵便局付近)が建てられている。(『百錬抄』)。これは、本社本殿の西に位置していた。1138年には、神宮寺・西塔が焼失した。1152年に、禰宜惟文は多宝塔(西塔?)を供養する。平安時代末に、河合神社の北に神宮寺が描かれている。(「賀茂御祖神社社頭図」) 中世(鎌倉時代-室町時代)の史料は確認されていない。なお、室町時代後期、1470年に応仁・文明の乱(1467-1477)による兵火で糺の森が焼失した。 江戸時代前期、1675年に、大火により河合社、鴨社神宮寺も類焼した。 1678年の『賀茂県主社家文書』中の 「延宝六年(1678)下鴨神社造営記」は、下鴨神社境内外各建物の修復・新造に関する記録になる。観音堂はこの時に新造され、構造形式・規模などが中井家の絵図(後述)と合致していた。さらに、部材の寸法、屋根、建具・造作、飾り金具などの仕様も記述されていた。柱の太さ6尺4寸(182㎝)、軒の出は茅負外まで5尺1寸(152㎝)、屋根は瓦葺、壁は白土塗、須弥壇は擬宝珠が逆蓮という禅宗様の形状で真塗(黒色の漆塗) 、 南面の建具は蔀戸で蝉樞(せみちゅう)という金具が付いていた。これは、江戸時代初期に建てられた大覚寺宸殿(右京区)、仁和寺御影堂(右京区)、清水寺本堂(東山区)、知恩院御影堂(東山区)などの文化財建造物にも用いられている。 江戸時代前期-後期の1679年-1741年頃に、観音堂(本堂)が描かれている。(「下賀茂河合社堂舎絵図」)。絵図は、江戸幕府の京都御大工頭・中井家に伝わる文書の中の一つになる。下鴨神社境内・河合社を含む全体図、御蔭神社境内図が描かれていた。各建造物の名称、配置、 形状、規模、 柱位置、 建具の種類、建造物毎に屋根葺材は色分けされていた。神宮寺周辺では、池(竜ガ池)に2つの中島が造られていた。その北側の練塀(ねりべい)内に観音堂(本堂)があり、須弥壇(しゅみだん)が設けられていた。建具・壁、天井の形式なども具体的に記入されていていた。背後(北側)には廊下で繋がった次之間・臺(台)所、湯殿・雪隠(せっちん)、東端に雑舎、離れの下部屋などが建てられていた。 南西に井土(井戸) 屋形、西雪隠があった。 1708年に、神宮寺・摂社・日吉社が炎上する。日吉社は後に相殿になった。 江戸時代後期、1728年に「御祖社社参図」中に境内が描かれている。1864年旧7月の蛤御門の変(禁門の変)では、当神社の宮侍、一乗寺・渡辺の鄕士、奈良・十津川の鄕士が、御所と当神社警固のため神宮寺本堂・雑舎を宿舎にしている。 近代、1868年の神仏分離令以後、明治新政府は宗教政策の一つとして神道国教化をめざした。神仏習合を否定し神仏分離を実施する。このため、神宮寺の伽藍もすべて破却になる。仏教色は一掃され、平安時代後期から続いた1000年の下鴨神社と神宮寺との関係は終焉した。竜ガ池のみは残され、近代以降は「新糺池(しんただす-いけ)」と改称された。昭和期(1926-1989)初期になり、地下水の低下により竜ガ池は枯渇している。その後は、池跡(空池)のみが残される。 現代、2019年まで、河合社の北方に大きな窪地(竜ガ池跡)があった。2021年より、神宮寺跡、竜ガ池が整備され、2024年7月1日より、神宮寺旧跡として拝観・公開が行われる。 ◆神宮寺・社僧 「社僧(しゃそう)」は、宮僧(くそう)、供僧(ぐそう)、神僧(じんそう)などとも呼ばれた。神仏習合の時代に神社に所属した。社僧は、境内の神宮寺に住居し僧形により仏事をとり行ない、神社に奉仕した。寺は別当寺(べっとうじ)とも呼ばれた。神宮寺は、奈良末期に始まったとされ、平安時代に一般化する。その後、近代、1868年の神仏分離令によって廃止された。 社僧には階級があり、別当(神宮寺の長官)の下に、検校(けんぎょう、衆僧の総括・事務監督)、勾当(こうとう、別当補佐)、専当(せんとう、勾当の下で社務担当)、学頭、執行などになっていた。社僧は、本地垂迹(すいじゃく)説の流通に従い勢力拡大し、神職の上位に立ち一社を支配する場合もあった。 下鴨神社神宮寺の社僧の社家は、中世以来、計九口が一統とされる。松林院、本寿院、満徳院、渓広院、乗林坊、最楽坊、随了庵、山崎土佐守、山崎伊予守、山崎讃岐守の10家が記されている。(『鴨神殿舎屋並びに名所旧跡』) ◆竜ガ池 竜ガ池は、糺の森にあり、観音堂の南に前庭として位置していた。園池とみられ中島もあったとみられている。なお、古代信仰の「真竜」は、竜ガ池の根拠になっていた。 糺の森は、鴨川と高野川の合流地点の三角州に位置している。「アバレ川」と呼ばれ、毎年、二河川は氾濫を繰り返し、周辺に被害を及ぼしていた。このため、池の畔では治水祈願が行われていた。 近代以降、神宮寺は破却され池のみは残された。その後は、「新糺池(しんただす-いけ)」と改称されている。昭和期(1926-1989)初期に、地下水の低下により池は枯渇する。その後、現代、2019年まで、河合社の北側には大きな窪地(旧竜ガ池)が残されていた。2021年に、神宮寺跡・竜ガ池も整備される。2024年7月1日より神宮寺旧跡の拝観・公開が行われている。 ◆近代以降の仏像など 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により遺仏などは他所へ遷された。近代、1884年5月に、「御維新之際神仏混淆廃止之令二ヨッテ本尊並仏具仏器悉皆延暦寺塔中渓広院江引渡ノ後廃寺トナル」(岡本真暉集成、『愛宕郡下鴨村誌』)と記録されている。神仏混淆廃止之令の後に、神宮寺の本尊・仏具・仏器などは、延暦寺塔中の渓広院に引渡の後、神宮寺は廃寺になったとある。 かつて神宮寺に安置されていた仏像との関連が指摘されるものに次のものがある。下鴨の薬師堂には鎌倉時代前期の運慶(?-1223)作という薬師如来、地蔵堂に平安時代前期作の木製地蔵菩薩、かつてあった観音堂(下河原町)には千手観音があり、後に正定院(左京区)に遷されたという。 ◆発掘調査 神宮寺旧跡の発掘調査は、現代、2014年-2016年に京都市埋蔵文化財研究所により行われた。神宮寺は、現在の河合神社の北に隣接していた。 ◈発掘調査では、平安時代から、観音堂(本堂)の須弥壇の推定位置で礎石を検出している。大型の建物跡であり、平安時代の「鴨社古図」に描かれたとみられる本堂と基壇位置とが合致し、確証された。ほか、平安時代-鎌倉時代の多宝塔、鐘楼の基礎地盤、池・中島・井戸などが発見された。 平安時代後期の瓦堆積層、基壇状盛土を確認し、基壇東端は南北方向になっていた。化粧石、側溝などは検出せず、亀腹状基壇が推定され、多宝塔の可能性が高い。 ◈中世の遺物・遺構は希薄であり、この時期の下鴨神社の動きが不明になっている。なお、室町時代後期、1470年に応仁・文明の乱(1467-1477)による兵火で全焼している。 ◈江戸時代から、北側の練塀(土塀)に囲まれた地に、観音堂の建物、井戸、塀・埒、池・中島・泉、溝、道路、雪隠跡なども見つかった。特に、江戸時代後期の建物跡、路面、溝、観音堂の須弥壇推定位置では礎石を検出した。江戸時代前期-中期に成立した「下賀茂河合社堂舎絵図」と観音堂遺構は、柱位置、須弥壇、前拝位置などが合致しており、確証に繋がった。観音堂の北には雑舎があり、雑舎の礎石の一部が並んでいた。観音堂の北には次の間・臺所があった。 雑舎南の一段下がった地点に、東西方向の溝と路面跡があった。路面は南北2列の柵に区画され、内側が路面(幅員2m、検出長27m)になっていた。路は、西側から通じており、観音堂・日吉社/二十二所社などへ至る参道跡とみられている。 江戸時代以降に、北に開く「コ」の字状の石列があり、周辺は盛土・整地し、掘り窪めて石を並べていた。近代の古写真にも西面した社が撮影されており、中井家文書にある日吉社の可能性がある。 ◈竜ガ池の発掘調査では、平安時代後期-鎌倉時代までの遺跡が確認された。園池とみられ中島もあったとみられている。 江戸時代には、池は大量の瓦・遺物の入った土で埋められていた。池跡に汀、中島が検出されている。汀は調査区北端になり、南面した東西方向の石列だった。緩やかに弧を描きながら、調査区外の北へ向かっていた。南北方向に直線的な西側の汀には、護岸石が認められなかった。 中島は、大型石が構築土の主体であり、現地の張り出し部分が江戸時代の中島に相当すると推定されている。中島の裾部で石列は確認されなかった。 観音堂東側には別の池跡があり、新糺池(旧竜ガ池)への導水路があった可能性がある。南北方向の石組溝(幅1m、深さ0.8m)があり、3-4段分の積まれた石が検出されている。これは、江戸時代中期、1736年の「御祖社社参図」にも描かれているという。 ◆観音堂の復元模型 展示されている観音堂の復元模型(S=1/40)は、京都美術工芸大学建築学科伝統建築専攻・辻辻佐祐(当時)の制作による。江戸時代前期、1678年の観音堂、 閼伽棚、 雑舎、 雪隠、 廻塀などの新造に関する建築記録をもとにしている。 また、江戸時代前期-中期、1679-1741年頃の「下賀茂河合社堂舎絵図」も参考にされた。 さらに、江戸時代前期、1629年に建てられたという乗願院(左京区)の現存本堂も参照された。かつて上賀茂神社(北区)の神宮寺観音堂であり、近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈に伴い、1869年に乗願院に移築された。神宮寺と建立当初の構造形式、規模が同等であり、南面建具も蔀戸(しとみど)が嵌められ、須弥壇も逆蓮(さかばす/ぎゃくれん)の親柱を持つ禅宗様になる。蟇股(かえるまた)には葵の模様が施され、ここにも賀茂社特有の細部意匠が見られた。 ◆方丈 敷地内の南端に、平安時代後期-鎌倉時代前期の歌人・文人・鴨長明(1155-1216)が移り住んだ「方丈(方丈の庵)」が復元・公開されている。 ❊普段は非公開、特別公開があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 下鴨神社各種説明板、 ウェブサイト「下鴨神社-京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「糺の森神宮寺跡の整備事業について 2022年3月31日-糺の森財団、」、ウェブサイト「延宝度神宮寺観音堂の復元について 2022年12月12日-糺の森財団」、ウェブサイト「下鴨神社」、『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」 |