|

|

|||||

| 龍安寺〔妙心寺〕(京都市右京区) Ryoan-ji Temple |

|||||

| 龍安寺 | 龍安寺 | ||||

|

|

||||

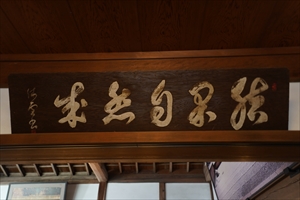

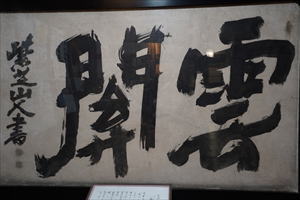

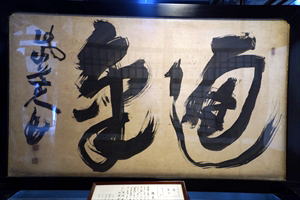

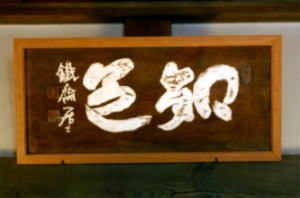

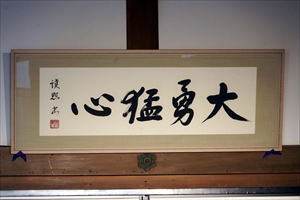

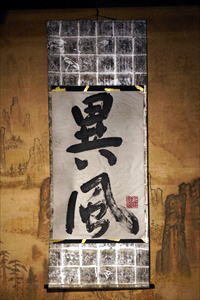

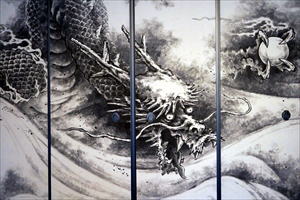

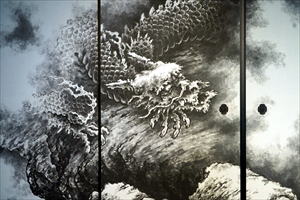

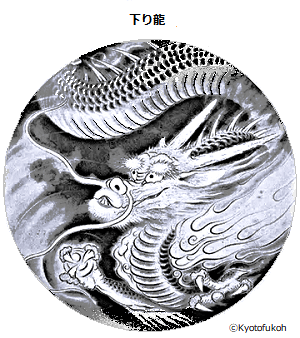

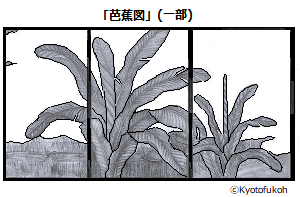

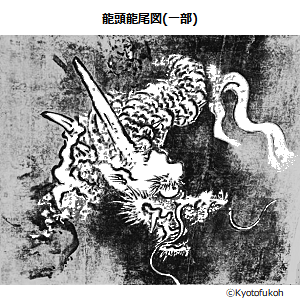

「大雲山龍安寺」の山号・寺号標   参道  山門   境内には小川が流れ、石橋が架かる。   石の大仏  蹲踞  ススキ  ハギ    サクラ  シャクナゲ   庫裏手前の石段  龍安寺垣  庫裏  庫裏、天井  玄関  勅使門の石段  勅使門   玄関  玄関  方丈、寺西乾山筆、陶淵明作の漢詩「飲酒」  寺西乾山筆「雲關(うんかん)」  寺西乾山筆「通気」    細川護熙筆「大勇猛心」「異風」    旧勅使門の屋根瓦  石庭土塀の懸魚  石庭土塀の蟇股  亀甲石  玄関   玄関   方丈(左)(重文)  庫裏、韋駄天  方丈、扁額  方丈  方丈の襖絵、皐月鶴翁筆「龍図」  方丈、細川護熙筆の水墨画襖絵「雲龍図」、「第四の龍」「第六の龍」「第五の龍」(右手より)  方丈、「第四の龍」  方丈、「第六の龍」の一部  方丈、「第七の龍」「第八の龍」(右手より)  方丈、「第九の龍」  方丈、「第九の龍」の一部  方丈、「第九の龍」の一部、石庭の石組  方丈  方丈  方丈  方丈、釘隠し  方丈、引手

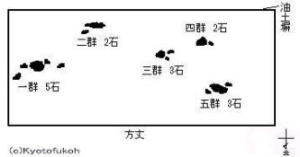

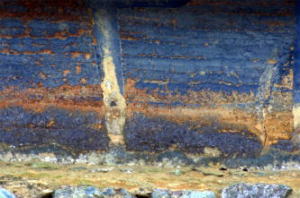

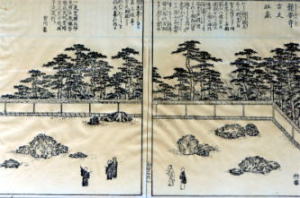

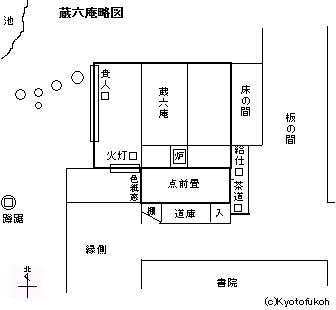

庭園          庭園、左手前は一群            縁の修復跡の「埋め木」  「埋め木」  視覚障がい者のために、手で触ることができる庭園の模型が置かれている。ここで石の配置を確認できる。  庭園 庭園  庭園、一群、5つ。  庭園 庭園  庭園 庭園 庭園、一群の小石  庭園、二群  庭園、二群  庭園 庭園  庭園、三群、3つ。  庭園、四群、2つ。  庭園、五群、3つ。  庭園、石庭の東南隅(左手奥)の部分は低地になっている。   庭園、杮(こけら)葺の油土塀(あぶらどべい)  庭園、庭園、油土塀の人影?土塀には、歩く人の姿が映るという。また、顔、動物、景色が浮かび上がるともいう。    土塀、檜皮葺  油土塀の背面   石庭、『都林泉名勝図会』(1799)、説明板より。  石庭の西北隅にあったという桜の古株跡。  方丈    方丈西  方丈西  方丈西  方丈北    方丈西の「ぴろうど苔」  方丈西  鐘楼(非公開)  鐘楼(非公開)  仏殿(非公開)     仏殿、昭堂へ至る回廊(非公開)  昭堂(非公開)  細川廟(非公開)  細川廟、室町時代の扉   仏殿に至る石段  仏殿に至る門、この奥に鐘楼、仏殿、昭堂が建つ。(非公開)  西の庭(非公開)  西の庭  西の庭   「吾唯足知」の蹲踞(複製)、江戸時代のもの。  方丈北にある池、裏山に生息しているモリアオガエルが池で産卵するという。  茶室「蔵六庵」の石灯籠  龍安寺垣   侘助椿    茶室「蔵六庵」  茶室「蔵六庵」  茶室「蔵六庵」  茶室「蔵六庵」露地  「吾唯足知」の蹲踞(本物)     モクレン モクレン

霊光祖堂    塔頭・大珠院  大珠院  大珠院  大珠院  塔頭・西源院  西源院  西源院  境内には幾筋かの山川が流れ、鏡容池に注いでいる。   西の庭の冠木門(非公開)  「雪とけて 知足のつくばゐ みたしけり」照?  バゴダ   涅槃堂  涅槃堂  涅槃堂  涅槃堂    ウメ  ウメ  ウメ  桜苑、シダレザクラ        井戸、弁天島近くにある。

鏡容(きょうよう)池、おしどり池ともいわれる。     弁天島    弁天島の大弁財尊天  大弁財尊天  大弁財尊天、弁財天、毘沙門天、大黒天を祀る。弘法大師が刻んだとの伝承があり、豊臣秀吉が信仰したという。  弁天島  弁天島  弁天島「金剛般若経普門品」、江戸時代、1842年住持・譲天による。  弁天島  鏡容池、西方の「無名の島」、非公開の大珠院より渡る。島には真田幸村(1567-1615)の墓がある。    鏡容池、伏虎島  鏡容池、水分石(みくまりいし)    水門  鏡容池、スイレン  【参照】四円寺の一つ円教寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)

衣笠山(201m)、平安時代の宇多天皇は、真夏に雪景色が見たいと、山に白絹をかけさせたという故事から、「きぬかけ山」とも呼ばれる。龍安寺に向かう道も「きぬかけの路」といわれている。また、山の形が絹張りの長柄の笠に似ているからとも、葬送の際の遺骸を蔽う布の絹掛、衣笠に因むともいう。  寺の北、朱山からの市内の眺望  【参照】寺の北、朱山にある円乗寺東陵(後朱雀天皇皇后<示+貞>子内親王)  【参照】一條天皇円融寺北陵、堀河天皇後円教寺陵  【参照】円融天皇火葬塚  【参照】御陵へ続く山道  【参照】龍安寺により山中に祀られている地蔵尊 |

きぬかけの路(周山街道)沿いに龍安寺(りょうあん-じ/りゅうあん-じ)はある。 境内の北には、東から衣笠山、大北山、妙見嶽、朱山(しゅざん)、大内山、住吉山などの山が連なる。古代、この地は葬送地になっていた。 境内は山麓に50万㎡の広さを有している。俗に石寺(いしでら)、鴛鴦(おしどり)寺ともいう。山号は大雲山(だいうんざん)という。 臨済宗妙心寺派の境外塔頭(末寺)。本尊は釈迦如来。 1994年に「古都京都の文化財」の一つとして、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地(石庭も3つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。龍安寺・龍安寺方丈庭園 は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代、983年、この地には、第64代・円融(えんゆう)天皇が建立した四円寺(しえんじ)の一つ円融寺があった。請願寺(御願寺)とされた。現在も境内にある鏡容(きょうよう)池はその園池だった。 991年、円融天皇の亡き後、衰微する。 1147年、保元年間(1156-1159)とも、公卿・左大臣・藤原実能(さねよし、1096-1157)の山荘が営まれ、持仏堂の徳大寺(得大寺)が建立された。 1157年、実能の没後、衰微する。山荘は、徳大寺家の子孫が世襲する。 室町時代、1450年、管領・細川勝元は、自領と交換して権大納言・12代・徳大寺公有(きんあり)より山荘(敷地・山とも)を譲り受ける。自らの別業とし、寺領を寺に寄進した。(「龍安寺文書」)。邸内に一宇を創建し、妙心寺5世・義天玄詔(ぎてん-げんしょう、玄承)が龍安寺創建開山になり、妙心寺塔頭になる。形式的には、玄詔の師・日峰宗舜(にっぽう-そうしゅん)を勧請(勅請)開山とし、玄詔は2世になる。以後、開山派の拠点になった。 1452年、義天玄詔は当寺より大徳寺に紫衣を許されて入寺した。 1455年、山城国葛野郡の河原町陸町(北野社領を除く)が安堵になる。(「天龍寺文書」) 1458年、徳大寺公有は細川勝元の依頼により、所有地を龍安寺に寄進する。(「徳大寺公有袖版寄進状」・『山城名勝志』) 1459年、妙心寺開山・関山慧玄の百年忌に龍安寺が会場になる。細川勝元の支援を得て、義天玄詔が導師を務めた。一時断絶になっていた妙心寺が復興途上にあったことによる。 1462年、旧3月、義天玄詔が没した。義天は遺言で、自らの木像を造って安置することを禁じた。後、雪江宗深が住持になる。最盛期には七堂伽藍が建ち並び、500人の雲衲(うんのう、禅僧)が参集していた。 1467年/1472年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、住持・雪江宗深は丹波・龍興寺に逃れた。細川勝元は、龍安寺を一時、洛中の邸に移し、その後旧地に戻した。戦乱の際に、境内の池泉の東南には物見櫓(3m)が建てられ、周囲には塹壕が掘られていたという。 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 (1度目の大火災) 1473年、東福寺塔頭・昭堂を移し仏殿にする。(『雍州府志』)。旧5月、細川勝元が亡くなり、「龍安寺殿仁榮賓宗大居士」の称号を贈られる。 1485年、旧5月、細川政元は1600人の僧を集め、父・勝元の13回忌を行う。細川家の菩提寺として庇護を受けた。 1488年、細川政元により仏殿再興が着手される。東福寺・吟龍庵の建物が移築されたという。特芳禅傑(どくほう-ぜんけつ)が中興の祖になる。 1489年、細川政元は、特芳禅傑を開祖として、退休庵の西源院を創建した。 1490年-1491年、作庭に関わった者として「小太郎、彦二郎、彦三郎、彦六」の名が記されている。(『蔭涼軒日記』) 1493年、10代将軍・足利義稙が上洛し、龍安寺に止宿する。 斉藤越前守利国の妻・利貞尼(りていに、1455?-1536)により、龍安寺5世・興宗宗松を開山として塔頭・大珠院が建立される。当初は洛中にあり、その後、境内に移された。 1499年、細川勝元の子・政元に請われた特芳禅傑が復興し、中興の祖にされる。その際に、勝元邸の書院(現在の方丈)、また後に東福寺塔頭の昭堂(仏殿)が移され上棟された。この時、石庭が作庭されたともいう。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、大珠院が境内に移される。 1582年、細川讃岐守昭元夫人・宗倩尼(そうせんに)により、月航玄津(宗津)を開祖として塔頭・霊光院が建立された。 1588年、旧2月、豊臣秀吉は、蒲生氏郷、前田利家を連れ龍安寺を訪れた。石庭西の糸桜(いとざくら)の観桜会を行い、和歌の会を催した。また、制札「庭の石、植木以下取るべからざる事」を立てた。 1595年、秀吉は以後3度にわたり寺領を寄進する。 1600年、真田幸村の娘婿・石河(いしこ)備前守・光吉により、荒廃していた塔頭・大珠院が再興される。 江戸時代以来、妙心寺四派本庵が交代で龍安寺を管理し、近代まで続く。 1606年、塔頭・西源院方丈が建立される。 1615年、板倉勝重、金地院崇伝により朱印722石が寄進される。(「龍安寺文書」) 1680年、医師・歴史家・黒川道祐が龍安寺を訪れた。 1686年、21の塔頭があった。(『雍州府志』) 寛政年間(1789-1801)、西源院の本堂が移され、現在の本堂(方丈)になる。 1729年、近衛家熙(いえひろ)は、庭園について日記に記し、「好悪ノ論ハ及ビガタシ」とした。(『槐記』) 1791年、山内に23の塔頭があった。(『古絵図』)。妙心寺十刹に数えられる。 1797年、食堂より出火し、方丈、仏殿、開山堂などを焼失している。 (2度目の大火災) 寛政年間(1789-1801)、西源院本堂を移築して現在の方丈にする。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、塔頭は3院のみが残された。以後の上知令により、720石の御朱印、100町の田畑山林は国有地になる。寺宝、障壁画なども散逸する。 明治期(1868-1912)中期、方丈が花園学林(現在の花園学園)の校舎になり、茶室庭園に寄宿舎が建立される。 1873年、16寺の塔頭が廃寺になる。 1924年、方丈庭園が国の史跡・名勝に指定される。 1929年、浴室より出火し、寺宝『太平記』(重文)の一部を焼く。 現代、戦後、大崎龍源住持の時、財政難により方丈庭園(石庭)の一般公開が始まる。 1949年、映画監督・小津安二郎は龍安寺で「晩春」の撮影を行う。 1951年、方丈庭園の油土塀屋根が瓦葺になる。 1953年、方丈の龍の襖絵を皐月鶴翁が描く。5年後に完成する。 1954年、方丈庭園が国の特別名勝に指定された。 1955年、方丈庭園(境内ほぼ全域)が、国の名勝に指定される。 1964年、東京オリンピック開催時に、龍安寺は「日本美」の代表として世界的に報道された。 1967年、本堂(方丈)・附玄関(勅使門)が、国の重要文化財に指定される。 1975年、イギリスのエリザベス女王が石庭を観賞し絶賛する。 1977年、方丈の柿葺屋根が全面改修される。方丈背後の昭堂を西の庭へ移築し、昭堂(開山堂)が建立された。 1978年、3月、方丈庭園の築地塀(油土塀)屋根が、瓦葺より杮(こけら)葺に改修される。『都林泉名勝図会』に基づくという。 1981年、仏殿が建立される。方丈が改修された。 1982年、西の庭が完成する。細川廟が建立された。 1983年、方丈にあった昭堂を移築し、細川廟が建立される。 1985年、勅使門柿葺屋根が全面改修された。 1990年、アメリカ合衆国メトロポリタン美術館所蔵の障壁画が、龍安寺より流出したものと確認された。 1992年、大分県別府市で龍安寺より散逸していた仙人画が発見される。 1994年、「古都京都の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録された。 2004年、収蔵庫が建立される。方丈庭園の石の剥離修復が行われ、石が洗われる。 2010年、散逸していた安土・桃山時代の絵師・狩野孝信(1571-1618)作の襖絵6面が寺に返還された。 ◆義天 玄詔 室町時代前期-中期の臨済宗の僧・義天玄詔(ぎてん-げんしょう、1393-1462)。男性。俗姓は蘇我、諡号は大慈慧光禅師、法名は明詔、玄承。土佐(高知県)の生まれ。15歳で剃髪、18歳で得度した。建仁寺の孤芳、福聚院の春夫に学び、1428年、尾張・瑞泉寺の日峰宗舜の法を嗣ぐ。土佐・瑞巌寺、1448年、妙心寺8世などの住持を務め再興した。1450年、龍安寺、丹波・竜興寺を開いた。細川勝元の帰依を受けその援助により、1453年、大徳寺39世になる。義天は遺言で、己の木像を造って安置することを禁止した。1689年、大慈慧光禅師と諡された。70歳。 ◆細川 勝元 室町時代中期-後期の武将・幕府管領・細川勝元(ほそかわ-かつもと、1430-1473)。男性。幼名は聡明丸、通称は六郎、法名は竜安寺宗宝、右京大夫、武蔵守。父・右京大夫・細川持之(もちゆき)。1441年、嘉吉の変の後、山名持豊(宗全)の女婿になる。1442年、父の病死により13歳で家督を継ぐ。叔父・細川持賢が後見した。1445年-1449年、畠山持国の後を受け管領になる。摂津、丹波、讃岐、土佐国守護になった。1452年-1464年、2度目の管領になる。1458年、赤松家再興問題で、嘉吉の乱後に没落した赤松氏を再興し、領国を接する山名氏を牽制しようとした。1460年、畠山義就を失脚させる。1465年、持豊の女婿・斯波(しば)義廉を退け、斯波義敏を立て持豊と対立した。将軍家の跡目を巡り、勝元は足利義視、持豊は足利義尚を支援し、応仁・文明の乱(1467-1477)の一因になる。勝元は東軍総帥になる。京都の東北に陣取り、畠山政長・義敏らを後援し、8代将軍・足利義政、第103代・後土御門天皇、第102代・後花園天皇を奉じ、西陣総帥・持豊と戦った。1468年-1473年、3度目の管領になる。乱の陣中に病没した。44歳。 従四位下、管領には3度、21年間在任した。妙心寺の義天玄承、特芳禅傑に帰依する。京都・龍安寺、丹波・竜興寺を創建する。和歌、絵画、鷹狩、武芸の犬追物(いぬおうもの)、医術にも通じ医書『霊蘭集』を著した。 墓は龍安寺(北区)にある。 ◆特芳 禅傑 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・特芳禅傑(どくほう-ぜんけつ、1419-1506)。男性。諡号は大寂常照禅師。尾張(愛知県)の生まれ。東福寺を経て義天玄詔(ぎてん-げんしょう)、雲谷玄祥(うんこく-げんしょう)らに師事、1473年、妙心寺の雪江宗深(せっこう-そうしん)の印可を得る。1478年、大徳寺、妙心寺、1488年、龍安寺などの住持になる。龍安寺中興の祖といわれる。語録『西源特芳和尚語録』。 88歳。 ◆細川 政元 室町時代後期の武将・細川政元(ほそかわ-まさもと、1466-1507)。男性。幼名は聡明丸、道号は雲関、法諱は宗興。父・勝元。1473年、父没後に幕府の三管領の一つ、細川家の嫡流・京兆(けいちょう)家を継ぎ、摂津、丹波、讃岐、土佐の4カ国守護を継承した。1482年、摂津国人茨木氏を討つ。1486年以後、3度短期間管領になる。1487年、将軍・足利義尚の近江出陣に従う。1488年、京都で土一揆を鎮圧した。1490年、近江守護に補任される。1491年、修験道に没頭し、妻子はなかった。九条政基の子・澄之を養子にした。将軍・足利義材(義稙)の近江出陣に参陣した。1493年、義材と畠山政長を討つ。政長を自殺に追い、義材を捕らえた。僧・清晃(足利義澄、足利政知の子)を将軍にする。1494年以降、没するまで管領になる。1503年、澄元(細川義春の子)も養子として阿波から迎える。1504年、内衆・薬師寺元一の反乱を鎮圧した。1507年、養子・澄之、澄元の家督争いにより家臣も分裂する。政元は澄之の擁立を図る内衆・香西元長らに暗殺された。42歳。 ◆雪江 宗深 室町時代前期-後期の禅僧・雪江 宗深(せっこう-そうしん、1408-1486)。男性。俗姓は源氏、諡号は仏日真照禅師。摂津(大阪府・兵庫県)の生まれ。建仁寺・五葉庵の文瑛に学ぶ。犬山・瑞泉寺の日峰宗舜に師事し、師と共に妙心寺に入る。義天玄承を嗣法する。塔頭・養源院に住した。1462年、龍安寺住持になる。大徳寺41世に就き、3日間で退く。応仁・文明の乱(1467-1477)では、丹波八木・竜興寺に逃れた。1477年、第103代・後土御門天皇の命により、妙心寺の再建を行う。中興の祖とされる。外護者に細川勝元・政元を得る。晩年、妙心寺・衡梅院に退く。79歳。 「米銭納下帳」(1486-1885)により寺院経営を行い、経済基盤も確立した。法嗣の景川宗隆、悟渓宗頓、特芳禅傑、東陽英朝が、4派4本庵による教団統括運営組織の基礎を築いた。 ◆鄧林 宗棟 室町時代中期-後期の武士・臨済宗の僧・鄧林 宗棟(とうりん-そうとう、1455-1522)。男性。山名豊久(やまな-とよひさ)。父・山名宗全。細川氏嫡流・京兆家の当主になる。養父は細川勝元。1466年、勝元に実子の政元が生まれ廃嫡された。出家して特芳禅傑(どくほう-ぜんけつ)の法嗣になる。鄧林宗棟と改名した。大徳寺68世になる。1507年、妙心寺での奉勅入寺の先例を開き、大徳寺からの独立に貢献した。妙心寺17世、龍安寺6世。70歳。 廃嫡は宗全と勝元の対立を生み、応仁・文明の乱(1467-1477)の一因になったともいう。 ◆利貞 尼 室町時代中期-後期の僧・利貞 尼(りてい-に、1455?-1536/1537)。女性。細姫。父・関白・一条兼良/野間入道の娘(甘露寺親長の養女)とも。美濃の豪族・斉藤利国の妻になり、夫の戦死後、悟渓宗頓禅師の弟子につき尼になる。1509年、遺領を投げ打ち土地を妙心寺に寄進し、境内を3倍の広さに拡大する。山内に、大珠院、聖沢院、天授院、東海庵を寄進した。81歳?。 ◆鉄船 宗煕 室町時代後期の臨済宗の僧・鉄船 宗煕(てっせん-そうき、?-?)。男性。般若房(はんにゃぼう)。義天玄詔に参じ、雪江宗深)に印可される。妙心寺の四派開山と同参だが、法嗣を出さず諸国行脚したという。美濃鵠沼に市隠斎を営み、後に自ら庭を築く。晩年、1482年、龍安寺の中興祖・特芳禅傑が鉄船を惜しみ、多福院を創建し住させる。1477年、『仮山水譜(かせん-ずいのふ)』を著す。 1499年頃、龍安寺石庭の作庭者ともいう。 ◆お犬の方 室町時代後期-安土・桃山時代のお犬の方(おいぬ-の-かた、?-1582)。女性。号は大野殿・大野姫、法名は霊光院。尾張国(愛知県)の生まれ。父・武将・織田信秀、織田信長の妹、市の姉/妹。尾張国大野城主・佐治信方に嫁ぎ一成を産む。1574年、信方は戦死。1577年、京兆家当主の山城国槙島城主・細川昭元と再婚した。細川元勝・長女(秋田実季正室)、次女(前田利常の正室の珠姫の侍女)を産む。美貌の人であったという。 没後、1583年、月航玄津は龍安寺塔頭の霊光院を創建し、お犬の方を安置する。龍安寺に肖像画が残る。 ◆狩野 孝信 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 孝信(かのう-たかのぶ、1571?-1618)。男性。幼名は与次、名は右近、右近将監、法名は円大院孝信日養。京都の生まれ。父・狩野永徳の次男、狩野光信の弟、子・守信(探幽)・尚信・安信。妻は織田信長の家臣・佐々成政の娘という。徳川氏に仕え、兄・光信の死後、慶長年間(1596-1615)後半-1615年、狩野派の中心存在になる。1613年、慶長内裏造営に際し総帥として、障壁画「賢聖障子」(現在は仁和寺)を制作した。1614年、名古屋城本丸御殿の障壁画制作を主導した。48歳?。 光信様式の華麗さ力強い筆法、濃い隈取の面貌描写を加え、探幽様式の先駆になった。伏見城本丸書院、「後陽成天皇像」(泉涌寺) 、明兆筆「五百羅漢像」補作2図(東福寺) 、「三十六歌仙」板絵など。 墓は妙覚寺(上京区)にある。 ◆龍渓 性潜 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・龍渓 性潜(りゅうけい-しょうせん、1602-1670)。男性。号は如常老人、勅号は大宗正統禅師。京都の生まれ。東寺に入り、摂津国・普門寺(臨済宗)で籌室玄勝に師事、出家し宗琢と称した。1620年、9代住持になった。龍安寺の伯蒲慧稜に参禅し印可を受ける。諸国遊学後、1627年、紫衣事件で活躍した。龍安寺塔頭・皐東庵に住し、妙心寺首座になる。一時、普門寺に帰住、1651年、妙心寺住持、普門寺に戻った。1654年、黄檗宗開祖・隠元隆琦の来日後に弟子になる。1657年、第108代・後水尾天皇の帰依を受けた。1661年、萬福寺建立に尽力、1663年、隠元から印可を受ける。1664年、日野・正明寺の住持、1669年、日本人初の隠元嗣法者になる。1670年、大坂九島院での斎会で洪水の中、禅堂に坐したまま没したという。著『宗統録』など。68歳。 ◆狩野 益信 江戸時代前期の画家・狩野 益信(かのう-ますのぶ、1625-1694)。男性。幼名は山三郎、名は益信、通称は采女、号は洞雲、宗深道人、松陰子(しょういんし)など。父・彫金家・後藤立乗。幼時より松花堂昭乗に書を学び、好んで画を描いた。1635年、狩野探幽の養子になる。1659年、江戸城本丸御殿障壁画制作に参加した。探幽の実子・狩野探信守政、探雪が各7歳、5歳になり、益信は35歳で別家し、駿河台家の祖になる。1665年、隠元隆埼(いんげん-りゅうき)より洞雲の号を与えられる。1667年、江戸屋敷を拝領した。1682年度の贈朝屏風を制作し、二十人扶持を拝領する。内裏造営の寛永度(1641-1642)、承応度(1654-1655)、寛文度(1662)、延宝度(1674-1675)に参加し、探幽、狩野安信とともに活躍した。1691年、徳川家光に好まれ法眼に叙される。代表作として、「獅子図・虎図・花島図襖絵」(妙心寺大方丈)、「琴棋書画・四愛図襖絵」(大徳寺玉林院)など。69歳。 駿河台狩野家の祖。探幽以後を担った主要画家だった。探幽、安信、常信らとの合作も多い。 ◆僖首座 江戸時代前期の臨済宗の僧・茶人・僖首座(きしゅそ、1616-1696)。詳細不明。男性。号は不遠庵、法名は紹偉(じょうい)。龍寺の塔頭・大珠院の住職。千宗旦の門人で、茶杓(ちゃしゃく)製作で知られた。81歳。 ◆寺西 乾山 江戸時代後期-近代の漢学者・篆刻家・寺西 乾山(てらにし-けんざん、1860-1945)。男性。名は彭、号は乾山・燕翁・紫芝山人・得応居士など。父・尾張藩医・青木頼山の次男。美濃・瑞龍寺に参禅し仏学を修めた。1882年、寺西易堂に就き漢学詩文を修め、寺西家を継ぐ。1888年、妙心寺派中学林教師、1896年、妙心寺派普通学林教授に就任した。1911年、臨済宗大学教授になる。1936年、教授、講師などの職を辞任する。1968年、独力で私立花園専修学院を設立し、禅門子弟の儒仏二典による教育を実施した。68歳。 龍安寺門前に住した。書家としても知られた。 ◆皐月 鶴翁 近現代の日本画家・皐月 鶴翁(?-1981)。詳細不明。男性。号は鶴翁。京都の生まれ。南画家。1957年、5年ほどかけて方丈に障壁画を描いた。99歳。 ◆松倉 紹英 近現代の臨済宗の僧・松倉 紹英(まつくら-しょうえい、1908-1983)。男性。号は梅枝叟。岐阜市の生まれ。臨済宗専門学院を卒業し、梅林僧堂で修行した。一時軍務に服し、ビルマ派遣野戦自動車廠として従軍した。1945年、終戦により帰国した。1948年、第58代・龍安寺住職に就任する。74歳。 龍安寺の石庭などを整備し、宗派管長に次ぐ僧階の「歴住」に任命された。 ◆佐々木 康 近現代の映画監督・佐々木 康(ささき-やすし、1908-1993)。男性。秋田県の生まれ。1929年、法政大学在学中に松竹入社、清水宏、小津安二郎の助監督になる。1931年、「受難の青春」で初監督、1939年、プレイバックの技術により高峰三枝子の「純情二重奏」が大ヒットした。戦時中は国策映画も撮る。終戦後、「そよかぜ」(主題歌「リンゴの唄」)、1946年、主演・高峰三枝子、音楽・万城目正と組んだ「はたちの青春」など歌謡映画がヒットした。1952年、マキノ光雄に誘われ東映に移籍、1953年、「憧れの星座」、その後「旗本退屈男」など、市川右太衛門、美空ひばりなどにより時代劇を撮る。1964年、東映テレビプロダクションに移り、銭形平次などの時代劇を撮り続けた。 墓は龍安寺(右京区)にある。 ◆細川 護熙 近現代の政治家・細川 護熙(ほそかわ-もりひろ、1938-)。男性。東京都の生まれ(本籍・熊本市)。戦国大名・細川忠興の子孫、旧熊本藩主・細川家第18代当主、母方祖父・近衛文麿(このえ-ふみまろ)。1963年、上智大学法学部を卒業し、朝日新聞社に入社し社会部記者になる。1968年、退社し、1971年、参議院全国区から自由民主党公認候補として出馬し当選した。その後、自民党副幹事長、参議院議員運営委員会筆頭理事、大蔵政務次官などを歴任した。1983年、熊本県知事選挙で当選し、1987年、知事に再選された。1991年、臨時行政改革推進審議会(第三次行革審)の「豊かなくらし部会」部会長に就任した。1992年、日本新党を結成し代表になる。1993年、衆議院熊本1区でトップ当選し、8党(日本新党、日本社会党、新生党など)による連立内閣を発足させ、第79代内閣総理大臣に任命された。1994年、政治改革法を成立させ、首相を辞任する。日本新党を解党し、新進党結成に参加した。1997年、離党し、新党「フロム・ファイブ」を設立した。1998年、民政党を結成し、民主党結成に関わり、衆議院議員を辞職した。1999年、作陶を始める。2001年以降、国内外で個展を開く。2009年、油絵を始める。2011年、京都造形芸術大学の学園長に就任した。2012年、墨絵制作を始める。 政界引退後は、自邸「不東庵」(神奈川県湯河原)で、陶芸、茶、書、水墨などに携わる。障壁画として建仁寺の正伝永源院・大書院、薬師寺慈恩殿、龍安寺などがある。 ◆仏像・木像・位牌など ◈方丈室中に「弥勒菩薩像」を安置する。 ◈仏殿北の開山堂中央の須弥壇上に、鎌倉時代の本尊「釈迦如来坐像」を安置する。平安時代の徳大寺の遺仏ともいう。 脇侍は「阿難像」、「迦葉像」を安置する。そのほか、左に室町時代後期、1493年、院勝法眼作の妙心寺開祖「日峰宗舜像」(43㎝)を安置する。 その左に、開山の「義天玄韶の等身大位牌」を安置する。義天玄韶は生前に自らの木像を造ることを許さなかった。義天は、細川家の意向により紫衣勅許の大和尚の姿になる。このため、黄衣のままの先師・日峰を慮ったためという。江戸時代前期、1655年、法孫達は木像に変わり、等身大の位牌を仏殿奥に祀った。戒名は「勅諡大慈慧光禅師大和尚」になる。 右端に京仏師・吉野右京による、江戸時代前期、1655年作の「特芳禅傑像」(70㎝)を安置する。吉野右京は藤原種次、藤原種久とも称した。これらは同一人物、また親子ともいわれている。 ◈仏殿奥の昭堂(しょうどう)に本尊・釈迦如来像を安置している。慶派作という。 ◈細川廟に安置されている「細川勝元像」(93㎝)は、江戸時代前期、1658年に右京種久作による。木造彩色、玉願嵌入。 左に細川家歴代管領の位牌が祀られている。守護大名・細川頼春(1304/1299-1352)、その子・頼之(1329-1392)などの名がある。 ◆建築 ◈「山門」は、江戸時代前期、1680年に建立された。切妻造。 ◈「方丈(本堂)」(重文)は、江戸時代前期、1606年の建立という。江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)、妙心寺塔頭・西源院本堂が移築され再建された。さらに江戸時代末期、妙心寺塔頭・龍泉庵旧牌堂を移築し、付け足された。その後、現代、1977年の改修時に、旧牌堂部分は撤去されている。 6間取、室中に弥勒菩薩を安置する。南3室は竹の節の欄間。方丈の大書院(下間北の間)は、花頭窓の出書院、三段の西楼棚、天袋がある。右の壁上部には遠近法が取り入れられている。妻飾りに狐格子、梅鉢懸魚。 方丈形式本堂の大規模な例になる。桁行11間半(10間半とも)21m、梁行10間(9間とも)18m。桁行は室中3間半、両脇間2間半、東西広縁1間。梁行は南側広遠縁1間半、室中4間、真前(仏間)1間半、眠蔵1間、北側広縁1間。一重、入母屋造、杮葺。 ◈東の「勅使門(玄関)」部分は、西源院より移築された。不開門であり、2間1間、一重、前後唐破風造、杮葺。 ◈方丈西に「仏殿」がある。現代、1981年に大森健二、財団法人建築研究協会により設計、復元された。天皇家尊牌、歴代住持位牌が安置されている。天井の墨と金泥による「下り龍図」は武藤彰(1913-)による。正面中央3間に両開き桟唐戸、左右両端に花頭窓を付け唐様風になる。内部は床瓦敷。5間四方、台湾ヒノキ材、重層、入母屋造、銅板葺。非公開。 ◈その北に「昭堂(勝元廟)」がある。仏殿と昭堂の間に「拝堂」があり、檀家の位牌が祀られている。方2間、宝形造、銅板葺。 ◈「開山堂(亨堂)」は、現代、1977年に建てられた。総ヒノキ造り、方3間、単層、入母屋造、銅板葺。 ◈西の庭中央付近に「細川廟」が建つ。現代、1983年に建立された。廟の扉のみは、室町時代の旧昭堂遺構という。2間四方、宝形造。 ◈「涅槃堂」は、現代、1970年に建立された。 ◈「庫裏」は、江戸時代後期、1797年に焼失した。その後再建された。切妻造、本瓦葺。 ◆庭園・石庭 ◈方丈前庭園の平庭(102坪、336.6㎡)は、方丈南面に広がる枯山水式石庭の前庭になる。寺の再興の際、室町時代後期、1499年に作庭されたともいう。近代、1924年に国の史跡に指定され、現代、1954年に特別名勝の指定を受けた。 方丈は境内の緩やかな坂上に建つ。庭面は、石庭の外(南側)より70cm-80㎝ほど高く造られている。庭面は地盛されている。東西25m、南北10mの長方形の敷地に、低く抑えられた杮(こけら)葺の油土塀がある。この築地塀(内側の高さ1.8m、外側2.5m)により石庭は囲まれている。油土塀とは、粘土を大釜で煮て、これに菜種油、にがりを練り込む。これを3寸-4寸(9-12㎝)入れて突き固め、叩き締め積み上げてある。土塀は硬く、堅牢さを確保し、石庭の白砂の照り返しを防ぐ意味もある。土塀は室町時代に造られたという。江戸時代には、油土塀ではなく漆喰塗の白壁だったともいう。その後、塀は瓦葺になり、現代、1978年に『都林泉名勝図会』に基づいて桧皮葺に復元された。 石庭の庭面は、南(方丈の奥)から北(手前)へ緩やかに高くなっている。西(右手)から東(左手)へも緩やかに下るという。このため、東南隅(左手奥)が最も低く、庭面の排水の工夫がある。さらに、西端(右手)にある塀の高さは、北(手前)から南(奥)へ不自然に下がる。また、東(左手)から西(右手)へ次第に低くなっている。これらの複数の空間遠近法(西洋絵画の透視図法、ビスタ手法)により、庭を広く見せる工夫がある。また、二群の石は壁に近付け低く伏せられ、これにより庭の奥行きを強調する。また、色彩遠近法も取り入れているともいう。近くの石は赤味を帯び、遠くの石は青味がかる。 方丈から庭園を観ると、手前の濡縁と磚(せん)が2段落ちになり、床には黒い四半敷瓦、その先に雨落溝(切石、黒い玉砂利)、その先の庭面の白砂につながる。 庭は禅の世界を表現する。三昧、無の境地に入ることで、自他一如の世界を自覚し、山川草木悉く神仏宿ることを悟るという。石庭は草木も築山も一切なく、石と白砂(白川砂)とわずかな土盛り、苔地だけで構成されている。石は15石ある。15とは完全を意味する。だが、どの場から見ても14石しか見えない。あえて1石を欠くことで、見えない石を心眼で見抜くためともいう。 石は五群に配置され、東(左手)から主石群の一群5つ、二群2つ、三群3つ(横三尊)、四群2つ、五群3つと、合計15個の石が白砂に配置されている。15とは満数を意味し、中国古代の道教の宇宙観に起因しているともいう。 石の数についても変化しているとみられる。江戸時代、黒川道祐の『東西歴覧記』(1681)では9つ、同じく黒川道祐の『雍州府志』(1682)では大きいものが9つ、百井塘雨の『笈埃随筆』(1788)には、大岩1つ、小岩34とされていた。 東端の石はあえて盛土されている。石の配置は、黄金比(1対1.618)により分割(黄金分割)されているともいう。 これらの石は、結晶片岩が半数以上を占め、嵐山など近郊から運ばれた京都の岩石チャート(堆積岩、さざれ石、山石)、丹波の山石などの丹波層群、青石(緑色片岩)は三波川石(埼玉)、紀州石(和歌山)、阿波石・伊予石(四国)などの三波川変成帯産の石が運び込まれたという。 ⋄一群は、5石あり、左より石英片岩、緑色片岩、主石はチャート、チャート、緑色片岩が使われている。 ⋄二群は、2石あり、ともに緑色片岩になる。遠近法の手法により石は低く細長く、さらに塀に押し付けられるように配置されている。石の周りにわずかな苔地がある。この細粒花崗岩と緑色片岩の石組は、最後に組まれた要石と見られている。また、石の背後に2人の名が刻んである。作庭者の名とも、従事した者の名ともいわれる。背後の油土塀はかつて3度の火災の炎により焙られ、その時の紋様が表れているという。なお、江戸時代、1797年の方丈焼失後の現方丈移建により、二群の石を東へ1-1.5m移動させたともいう。(「竜安寺方丈前庭之図」)。 ⋄三群は、3石あり、横三尊石ともいう。左より緑色片岩、奥に変班レイ岩、手前に緑色片岩がある。 ⋄四群は、2石あり、左にチャート、硅質頁岩の変質したものになる。 ⋄五群は、3つあり、左より緑色片岩、チャート、緑色片岩になる。 低く抑えられた塀は、かつて石庭が借景を取り入れていたためともいう。細川勝元は、方丈に座して、祖先・源氏の氏神を祀る石清水八幡宮のある男山を遥拝していたともいう。毎朝、日の出とともに行われていた。そのため、勝元は植栽をしなかったという。(秋里籬島『都林泉名勝図絵』1799)。また、東山、西山も望めたともいわれ、洛南を俯瞰するための物見櫓の意味もあったともいう。 だが、江戸時代には、すでに松林に覆われ借景は失われていた。『都名所図会』(1780)、『都林泉名勝図会』(1799)では、すでに松林になっていた。 安土・桃山時代、1588年、庭を訪れた豊臣秀吉が詠んだ一首「時ならぬ さくらが枝に ふる雪は 花を遅しと 誘ひきぬらん」がある。この頃、龍安寺の庭は桜の庭として知られた。現在の石庭の庭面には白砂のみが敷かれ、晋山式などの儀式に使われていたのではないかともいう。庭園西角の土塀近くに、石に囲まれた「糸桜(しだれざくら)」の古株跡があった。 江戸時代後期、1797年に方丈、庫裏、開山堂などが焼失している。塔頭・西源寺の方丈が移築され現在の姿に再建された。ただ、桁行2間半ほど小規模になり、以前に比較して建物と石庭の間にズレが生じた。玄関の位置の変更も行われたといわれる。それ以前と以後では、石庭の鑑賞位置についても微妙な変化が生まれている。 作庭年代についても、寺は、室町時代後期、1499年頃としている。江戸時代説もある。かつては、現在の庭面積より広かったともいう。庭は東西に分けられていたともいう。 作庭者も分かっていない。鎌倉時代-室町時代の禅僧・作庭家・夢窓疎石(1275-1351)、室町時代の同朋衆の相阿弥(?-1525)(黒川道祐、秋里籬島『都林泉名勝図絵』)。細川勝元(1430-1473)(黒川道祐『雍州府志』)、その子・細川政元(1466-1507)が経費節減のために枯山水式を作庭したともいう。開山・義天玄詔(1393-1462)、4世・特芳禅傑(1419-1506)、有力視されている多福院開祖・般若房鉄船(般道人鉄船宗煕)(?-?)、また、西芳寺住職・子建西堂(寿寅、是庵)も有力説になる。江戸時代の茶人・金森宗和(1584-1657)、近江小室藩藩主・小堀遠州(1579-1647)などの名も挙がる。 また、東から2番目の二群の背面に、「小太郎」「清(彦?)二郎」の刻(刻名石)があり、両者を山水河原者の出自とする見方もある。ただ、彫られたのは江戸時代とされ、作庭者ではなく単に施工者にすぎないともいう。 江戸時代の読本作者・秋里籬島は「洛北名庭の第一なり」と称賛した。近代以降の再評価は、近代のドイツ人建築家ブルーノ・タウト(1880-1938)に始まる。現代、1975年には、エリザベス女王も龍安寺を訪れ、西芳寺の庭園とともに石庭を絶賛した。 方丈の西には、「ぴろうど苔」といわれる龍安寺特有の苔が生えている。東庭には龍安寺垣があり、その横に秀吉が賞賛したという侘助椿がある。 白砂は一週間に一度程度、学僧により引かれている。雨後にも引き直される。竹箒で平らにした後に東端から始められ、石の周りでは円を描く。 歌人・会津八一(1881-1956)は石庭を詠んだ。「こだちなき にはをきづきて しろすなに いはすゑ けらし いにしへのひと」。 ◈「西の庭」は、現代、1982年に作庭された。仏殿西側に広がる。室町時代の庭の復元という。回遊式庭園であり、広さは1000坪(3305.7㎡)ある。非公開。 ◆石庭の解釈 俗称で石庭は「虎の児渡しの庭」(百井塘雨)とも呼ばれる。虎が子を連れて渓流を渡る姿に喩えている。中国の「癸辛雑識」中の説話にある。虎は3匹の子を産むと、必ず1匹の豹の子が混じる。豹の子は鬼子(きし)と化し、ほかの虎の子を食うので、母虎は豹の子と虎の子が一緒になるのを避けなければならない。母虎は虎の子を背負って都合3往復半(7回)渡河しなければならない。1回目に豹の子を対岸に送り、母は豹の子を残し単身で戻る。1匹の虎の子を再び対岸に送り届け、対岸に先ほど渡した豹の子を再び背負い引き返す。今度は、豹の子のみを残し、1匹の虎の子を対岸に送る。母虎は単身で引き返し、最後に残した豹の子を背負って対岸に届ける。母は河を行き来し、虎の子を食うという豹の子は、3度母に背負われることになる。 石庭の石の配置は、大海に浮かぶ島々、雲海に聳える峰、また、逆に一切の自然を象徴的に形容したものではないともいう。 定型の吉祥数「七五三配石」とは、陰陽五行思想では7・5・3の和である15が、自然界を構成する象徴の数とされ、陰陽和合し生命を生む天地自然の法理とされる。石庭に石は左より5・2・3・2・3と並べられている。これらの5つの数の加算の組み合わせにより、2から10までの数を表すことができる。ただ一つ足りない1を隠し石とし、14の石しか石庭に見せないようにしたともいう。2とは「地」、3とは「天地の和合」、5とは「天地の間に気が通じ万物生成のこと」、7とは「天地の間に気が通じて大地に物が萌芽すること」を表すという。なお、五行説で7石は「5石+2石の成数」、5は「3石+2石の生数」、3石の組み合わせになる。この「生数」とは、「事物の発生を象徴する1から5まで」、「成数」とは「事物の形成を象徴する6から10まで」をいう。(『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』) 現代の作庭家・重森三玲は「究極の鶴亀、蓬莱の庭」として、二群を蓬莱山、一群を鶴島、五群を亀島とした。また、三群を横三尊石と見た。主石の周囲の小石の役割について注目している。(『日本庭園史大系7』) かつて『都林泉名勝図会』に描かれた石庭が、借景庭園であり、石庭に人が入り僧が案内している絵がある。江戸時代、1797年の火災以前と現在の石庭は連続しておらず、以前の石を用いながらも変更がなされているともいう。(『京都名園記』) ほかに、「心の配石」説は、心の文字を表したとする。「扇形配石」説は、方丈中央に視点場が集中されているという。「借景配石」説は、借景と相似されたという。東山、男山、双ヶ丘、西山、北山になぞらえる。「朱山五陵配石」説は、朱山の朱山五陵に相似しているという、禅五山に譬える。また、すべての石が正面を向いており、一点に集約される視点場ではない石組ともいう。石を大海に浮かぶ島々、また雲海の上の峰々、石の配置をカシオペア座と相似とし禅語「横鉤三点、月に似、星の如し」と解釈する。「吾唯知足」を表しているともいう。何も表現していない庭との見方もある。細川政元が、応仁・文明の乱後の寺の再建時には、財政逼迫しており、池泉ではなく単に経費のかからない枯山水式庭園を選択したともいう。 ◆龍安寺垣 本歌の透垣(すいがき)「龍安寺垣」は、参道、庫裡に至る石段の両側、内庭の侘助椿の前などにもある。創案の詳細などは不明。 45-50㎝と垣の背が低い。2枚合せの細い丸竹、割竹(3㎝)による組子を菱目状に組んでいる。これらを黒いわらび縄で結ぶ。上部に玉縁1本、下部に二つ割の太い割竹による押縁が挟まれ当てられている。長い距離、曲線にも対応するという。 わらび縄は、わらび粉を取った後の根茎を水に浸し、縄に綯(な)っている。使う際には水に浸し、乾燥すると締まり、耐久性がある。 ◆鏡容池 衣笠山、朱山を背景、借景とする「龍安寺庭園」(国の名勝)がある。その中の、「鏡容(きょうよう)池」は、「おしどり池」ともいわれる。京都三大池の一つに数えられた。近代以前は石庭よりも知られていた。東西120m、南北65m、広さは26000㎡ある。石庭と鏡容池は独立した庭園であり、互いに連関しているともいう。 かつて、潅漑用の溜池が造られており、それを池泉にしたという。平安時代の名池の一つで、もとは円融天皇の建立した円融寺の苑池だった。その後、鎌倉時代、山荘を建てた徳大寺実能、孫・実定が作庭した。室町時代以降に度々改修が行われた。 平安時代の舟遊び様式、鎌倉時代の回遊様式を兼ねている。多島式池泉の庭園であり、また、宗像式苑池形式といわれ、三神を祀る三島を直線状に配置している。現在、池には三つの島、東の「伏虎(ふしこ)島」、中央の「弁天島」、西の「無名の島」がある。弁天島には石田三成(1560-1600)の墓、無名の島には真田幸村(1567/1570?-1615/1641?)の墓(腕墓とも)がある。池は豊臣秀吉(1536/1537-1598)も大いに気に入り、鳥獣・木々の保護の高札(制札)を出した。秀吉は庭園で盛大な花見の宴を催した。 池中の「水分石(みくまりいし)」は、徳大寺の遺構という。この地点を境にして南東、南西に水が流れていたとされ「水分石」といわれた。池の水嵩を調整する指標にも使われていた。水に石が沈むと水門を開いて池の水を落とした。 近代、明治期(1868-1912)末まで、池はオシドリの名所として知られていた。池には睡蓮(5月-9月)、花菖蒲(6月)が咲く。紅葉の頃も美しい。 ◆手水鉢 方丈の北東に、江戸時代の水戸光圀(1628-1701)寄進と伝えられる「吾唯足知(われ ただ たることを しる)」と刻まれた石造の手水鉢(蹲踞)が置かれている。 光圀が『大日本史』(全397巻、目録5巻、1657-1906)の編纂に際して、当寺が蔵した西源院本『太平記』12冊を借覧した御礼だったという。永楽銭の銭形手水鉢であり、すべての字に共通する「口」の部分が穿たれ、四角い水溜め(水穴)に水が注がれる。 この手水鉢は、茶室「蔵六庵」西前にある蹲踞(つくばい)の実物大の模型になる。『仏遺教経』(『遺教経』『仏垂般涅槃略説教誡経』)中の、「知足の者は 賎(いや)しと雖(いえども)も富めり 不知足の者は 富めりと雖も賎し」から引用された。知足の者は、貧しいとしても富み、不知足の者は富んでいても貧しいの意味になる。禅の格言、真髄であり、茶道の精神にも通じているという。 ◆茶室 方丈の東北隅にある茶室「蔵六庵(ぞろく-あん)」(非公開)は、江戸時代の住持・桂芳全久(けいほう-ぜんきゅう)の居室・茶室として始まる。江戸時代、17世紀初期に、茶人で千宗旦門下の不遠庵・僖首座(きずざ/きしゅそ)により完全な茶室になる。近代、1929年に焼失し、その後、復元・再建された。かつて塔頭・西源院にあり、近代、明治期(1868-1912)中期に移されたともいう。 蔵六とは亀を表しており、頭、尾、四肢の6つを甲羅に隠すことから名付けられた。また、六根(眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根)清浄を意味する。 茶室(四畳)へは、本堂北縁より中庭、飛石を伝い、池脇を通り西側の庇内土間の障子(2枚)の貴人口より席入する。また、書院の北より縁伝いに火灯口より入ることもできる。床前二畳に二台目中板下座床で、四畳一間に中板を入れ炉を切る。床の間右二枚襖に給仕口、茶道口が設けられ、上部に換気のための欄間(富士形の板入)がある。点前座南に洞庫(どうこ、道具類の収納庫)付、上に掛障子の小窓火灯窓があり、棚上の灯火より室内を灯す。点前畳の西側に半畳が席外にあり、色紙窓が開けられている。 露地には、円形に四角く刳り、周囲に「吾唯知足(われ-ただ-たることを-しる)」と文字が刻まれた蹲の現物が据えられる。庭は龍安寺垣内にある。垣は低い竹垣であり、割竹を腹合わせし菱形に立る。上部を横に丸竹二つ割3本で押さえ、下は2本で挟む。茶席の西に古い池が残されている。室町時代の池泉の一部という。 ◆地領・末寺 安土・桃山時代-江戸時代の地領は720石あり、丹波領、摂津冨田領、河内領などを有していた。義天を開山とする丹波八木の龍興寺、特芳を開山とする龍潭寺と龍安寺を合わせて「三龍」と呼ばれている。 摂津の普門寺は、黄檗宗を開いた隠元隆琦と関わりある。江戸時代前期、1654年に隠元が来日後、当寺に入っている。また、龍安寺住職龍渓性潜が隠元を日本に呼び寄せたともいう。龍渓は隠元の弟子になり、宇治黄檗山萬福寺の建立を助け、尽力した。 ◆文化財 度重なる焼失などにより重要文化財は少ない。 ◈紙本墨書『太平記』12冊(重文)は、南北朝時代、応安年間(1368-1375)の書写による。近代、1929年の火災により一部が焼損した。 ◈「絹本著色 鄧林宗棟像」(京都府指定文化財)は、室町時代後期、1521年に狩野元信(1476-1559)筆による。当寺の6代住持・鄧林宗棟(とうりん-そうとう)を描いている。林の弟子らが元信に描かせ、鄧林に賛を求めた。精密な描写をしており、元信が唯一が画中に「元信」と明記した。本紙、縦 104.5 ㎝、横 55.5㎝。 ◈鎌倉時代の「八幡垂迹曼荼羅図」(京都府指定文化財)、室町時代の狩野元信筆「い山倒瓶図」(京都府指定文化財)、安土・桃山時代、1582年の「細川昭元夫人像」(京都府指定文化財)。 ◈開山の義天玄詔関連としては、室町時代、1452年の自筆「安名『智慶』」、法衣と伝えられる明時代の「九条袈裟 義天玄詔伝法衣」、室町時代の「義天玄詔頂相」。 ◈ほかに頂相として、鎌倉時代の「大応国師(南浦紹明)頂相自賛」(1293)、室町時代の「無因宗因頂相自賛」(1404)、「雪江宗深頂相自賛」(1485)、「特芳禅傑頂相自賛」(1503)、狩野元信筆「鄧林宗棟頂相自賛」(1521)、「稜叔智慶頂相自賛」(1522)、江戸時代の「伯蒲慧稜頂相自賛」(1620)、「月航宗津頂相」(1734)。 方丈に皐月鶴翁の障壁画「龍図」の昇龍、降龍、「金剛山図」(1953-1958)がある。 ◈細川廟に、江戸時代前期、1658年、仏師・吉野右京種久作の衣冠束帯姿の「細川勝元像(木像)」が祀られている。 ◈狩野元信筆とされる室町時代後期、1539年の「大休宗休自賛像」、西源院に狩野元信筆とされる「鐘呂伝道図」。元信一派のものとして「浄瓶踢倒図」(い山倒瓶図)(京都市指定文化財)、「普化、猪頭、蜆子和尚図」など。 ◈安土・桃山時代、1582年の「細川昭元夫人像」はお犬の方を描く。美人画の先駆である「三名幅」の一つになる。ほかに、妙心寺・雑華院の織田信長の娘を描いた「二条昭実(あきざね)夫人像」、「大野治長(はるなが)夫人像」がある。 ◈焼失した昭堂天井に、南北朝時代-室町時代の画僧・吉山明兆(1352-1431)筆の「雲龍図」があった。流出したものに方丈にあった狩野派の手による障壁画がある。方丈の襖絵に、近代の皐月鶴翁筆「龍図」(1953-1958)がある。 ◈室町時代、相阿弥筆の「龍安寺古図(龍安寺敷地図)」の江戸時代狩野派の模写が残る。 ◈水墨画「龍頭龍尾図」は、狩野洞雲(益信)筆による。江戸時代中期に方丈が焼失した際に、方丈襖絵「雲龍図」の一部だったものを、暗夜の火中で手探りし襖絵数面を持ち出した。偶然にも龍頭と龍尾であり、その後、大切に伝えらえている。 ◈豊臣秀吉直筆という制札、一項には「庭の石取るべからず」とある。 ◈旧勅使門の屋根瓦は、獅子口(高さ40.2㎝、幅39.2㎝、奥行き29.1㎝)ある。 ほか、石庭土塀の懸魚、石庭土塀の蟇股などがある。 ◈漢詩「飲酒(さけをのむ)」は、儒学者・寺西乾山(1860-1945)筆による。玄関正面に立つ。近代、1934年作になる。中国・六朝時代(東晋末-南朝宋初)の詩人・陶淵明(とう-えんめい、365-427)作の五言古詩の連作二十種其の5を書き記している。。 「結盧在人境/而無車馬喧/問君何能爾/心遠地自偏/采菊東籬下/悠然見南山/山気日夕佳/飛鳥相与還/此中有真意/欲弁已忘言」。大意は「我が粗末な廬(いおり)は人里にある/それでいて車馬がうるさく訪れることもない/なぜそうなのかと問われれば/心が俗に遠いのでどこに住もうと辺鄙な場所になってしまうのだ/家の東側の竹垣の下で菊の花を摘む/体を起こしてはるかに南山を眺める/山のたたずまいは夕日に映え/飛ぶ鳥がともにねぐらに帰っていく/この中に人生の本当の姿がある/説明しようにもその言葉を忘れてしまった」(ウェブサイト「中国語スクリプト」より) ◈衝立「雲關(うんかん)」は、寺西乾山筆による。玄関付近に立てられている。「雲山(大雲山龍安寺)の玄関」を意味している。「關(関)」とは、玄関・関所であり、入るために通る処、通らなければならない処の意味になる。 本来は中国宋代の仏書「碧巌録(へきがん-ろく)」(1125年成立)の第八則にある「雲門和尚云く關(関)」にある。雲門の韶陽(しょうよう、異称)の一字であり、禅語になっている。 ◈衝立「通気(気を通ず)」は、寺西乾山筆による。玄関付近に立てられている。力・勢いを貫く、行き渡るの意味がある。さらに、「萬物が育つための根元力(生命力)・宇宙の萬物を生成する霊的な質の」意味があるという。 ◈紙本墨書「大勇猛心(だいゆう-もうしん)」1面、細川護熙筆、朱印は不東(ふとう)がある。坐禅の修行の三要諦(「大信根」「大疑団」「大勇猛心」)に因る。坐禅の修行には、法に対し絶対の信を持ち、その信を根底にした疑いの固まりになることが肝要になる。さらに、大疑団を解決するために必要になるのが最後の大勇猛心になる。「疑いを何としてでも解決する」という勇猛な心、勇み進み屈しない心が必要になる。 なお、雅号の「不東」とは、唐の僧・玄奘三蔵(602-664)が経典を求め西域に旅立つ際に、目的を果たすまで故郷(東)に戻らないと不退転の覚悟をしたことに由来する。32.7×104.㎝。 ◈紙本墨書「異風(いふう)」1幅は細川護熙筆になる。異風とは、「反骨者・風変わりな頑固者」の意味であり、肥後(熊本)の方言では異風者(いひゅう-もん)と呼ばれたという。98×61.3㎝。 ◈「亀甲石(きっこう-せき)」は、偽化石(ぎかせき)の一種で、石灰岩質の細粒岩(泥岩・頁[けつ]岩)が続成作用を受け、石灰岩質の団塊を生じたことによる。楕円体形の団塊表面に亀の甲状の多角形の割れ目ができ、割れ目に沿い炭酸石灰が沈殿し方解石の細脈が生じた。 日本では北海道夕張地方の中生代白亜系、新潟県の新生代第三紀中新統の地層に多くみられる。 ◆障壁画 ◈ 方丈に、南画家・皐月鶴翁(?-?、鶴年)筆の水墨画の金剛山・龍の絵がある。現代、1953年から5年をかけて描かれたという。 ◈ 現代、2008年、2010年、2018年に龍安寺は、流失・散逸していた3つの障壁画を買い戻している。 江戸時代前期、1606年に、これらの障壁画は、塔頭・西源院方丈建立の際に描かれた。江戸時代後期、1797年に、龍安寺は火災により大部分が焼失している。このため、西源院方丈を龍安寺本堂として移築した際に、障壁画も移されていた。 近代、1868年の廃仏毀釈以後、各寺院の財政難に陥った。1895年に、龍安寺は障壁画90面のすべてを売却している。その後、京都市内の寺院に渡る。後、旧三井財閥の関係者を通じ、「筑豊の炭鉱王」と称された九州の実業家・伊藤伝右衛門(1861-1947)の手に移る。1933年に大阪城築城350年記念の展覧会で一般公開され、その後、散逸していたという。 現在、メトロポリタン美術館(アメリカ合衆国ニューヨーク市)、シアトル美術館(アメリカ合衆国ワシントン州シアトル)が一部を所蔵し、ロンドンにも同様の障壁画があるという。 ■ 障壁画、紙本金地着色「群仙図(ぐんせん-ず)」4面は、近代、1895年に東本願寺に売却されその後散逸した。現代、2010年に龍安寺が個人所有より買い戻した。なお、メトロポリタン美術館に4面がある。 安土・桃山時代-江戸時代の絵師・狩野孝信(1571-1618)作という。また、狩野派か海北派ともいう。方丈室中の間の正面中央を飾っていた。襖絵極彩色、金碧の襖絵になる。鮮やかな金地に仙人2人・従者2人が描かれている。 ■障壁画、紙本金地着色「琴棋書画図(きんきしょが-ず)」2面は、現代、2010年に龍安寺により「群仙図」の一部として買い戻された。なお、メトロポリタン美術館本5面、シアトル美術館3面を所蔵している。 安土・桃山時代、狩野派による。かつて、上間二の間に飾られていた。琴を持つ童子が描かれている。 ■本堂の障壁画、紙本金地着色「芭蕉図(ばしょう-ず)」9面は、現代、2018年12月に龍安寺が静岡の個人収集家から買い戻した。 近代、1895年に散逸した。その後、1945年頃に伊藤伝右衛門により手放され、ロンドンの美術商に転売された。2003年頃、静岡市の個人収集家が買い求め所有していた。なお、2008年に龍安寺は「芭蕉図」6面を買い戻している。作品のうち12面は、メトロポリタン美術館8面、シアトル美術館4面を所蔵している。 接客用の上間(じょうかん)一の間に飾られていた。狩野派か海北(かいほう)派の筆とされる。全面に金箔を貼り、低い柴垣を背に、濃彩の緑色で芭蕉葉が群生する様を大胆に描いている。 縦180㎝、横102-121㎝。 ◈ 現代、2019年6月より細川護熙(1938-)筆の水墨画襖絵「雲龍図」が制作された。2022年5月に、細川勝元550年忌に合わせ32面が本堂(方丈)に奉納された。2023年春に残りの8面が奉納されている。3年の歳月を費やし40面が描かれている。南宋末(13世紀前半)の画家・陳容(ちんよう)の作「九龍図巻」(ボストン美術館)などが参考にされている。陳容は、水墨画を得意とした。龍画の名手として知られ、詩文にも長じたという。その作品は、龍図としては最も古く、最も優れた作品といわれている。 雲龍図は、幼龍が誕生・成長し老龍になるまでの龍の一生を通し、形姿・感情・年齢・見識も含む変容を9つの龍図の構成により表現している。 「第一の龍」は、幼龍になる。誕生したばかりで角は短く、全身に産毛状のものが生え、表情にはあどけなさも残る。左手に雲間、水飛沫、右手には岩間を流れ下る川が見えている。「第二の龍」は、龍が龍門の奥深い峡谷、断崖の中から湧き出て現れる。背後に激流、岩場が描かれている。龍門とは中国山西省の黄河上流急流であり、ここを登り切った鯉は龍になるとされる。「第三の龍」は、龍が左手の波涛と雲烟の中を天に上昇している昇龍になる。「第四の龍」は、龍が雷神の神通力により暗黒の断崖に捕縛され、苦痛の表情で自由の身になろうと岩を掴みもがく。雲間、岩場などが書き込まれている。「第五の龍」は、龍が誰も通り抜けたことのない巨大な押し寄せる大波、波涛と激しく闘う様を描く。「第六の龍」は、龍が荒れ狂う雲烟の中に、遂に知恵の真珠を掴んでいる。満足感に満ちた表情の玉龍になる。「第七の龍」は、若い龍が雲烟の中に左手の第八の龍(老龍)より教えを受けている。若い龍は、下から老龍を仰ぎ見て口を大きく開く。若い龍は、全身を翻す躍動感に溢れている。「第八の龍」は、老龍であり雲烟の間に歯を失い、痩せて白い髭を持つ賢者のようになっている。雲間から静かに若い龍に教えを授けている。最後の「第九の龍」も老龍であり、黄色く灰色の髭がある。若い龍の姿はなく、岩場に悠然と身を休め、それでも眼の鋭さは衰えていない。その姿は有徳の老師、崇高な仙人を思わせる。右手の雲烟の中に、龍安寺石庭の石(1群)を思わせる石組が書き込まれている。 4面(182×67㎝)、4面(182×88㎝)、16面(180×116㎝)、16面(188×191㎝)。 ◆龍安寺 寺号の龍安寺は、北宋時代(960-1127)の龍安山兜率(とそつ)寺に因む。宰相の張商英(ちょう-しょうえい、1043-1121)は、感銘を受けた兜率従悦禅師(じゅうえつ-ぜんじ、1044-1091)に参禅し交友した。義天玄詔は、この2人の関係に武将・細川勝元と自らを重ねたという。 龍安寺は、独立した禅刹であるとともに、妙心寺教団では末寺とされた。妙心寺の最高決議機関に評議として、当寺の執事が評席に関わった。法山籍としては龍安籍とし、妙心籍と同等の扱いを受けた。江戸時代-近代、四派輪番制による管理下に置かれていた。 ◆塔頭 江戸時代には23の塔頭が存在した。現在は3院のみが残る。 西源院は、室町時代後期、1489年に細川政元が特芳禅桀を開山として創建した。 大珠院は、室町時代後期、1493年に利貞尼が慈済禅師に帰依して創建した。大珠寺と称し、天文年間(1532-1555)に現在地に移している。安土・桃山時代、1600年、備前守・石河光吉が再建した。中島に五輪塔が立ち、真田幸村の墓(腕墓)といわれている。石河は真田幸村の女婿に当たる。 霊光院は、安土・桃山時代、1583年に月航玄津の開山による。お犬の方(?-1582)を安置する。龍安寺に肖像画が残る。 ◆四円寺・円融寺 平安時代に院、天皇の御願を修する寺、御願寺(ごがんじ)が建立された。白河の六勝寺(ろくしょうじ)に対して、この付近の衣笠には、「円」の一字を冠した4寺、四円寺(しえんじ)が建立された。平安時代中期、983年に建立の第64代・円融天皇の円融寺のほかに、第66代・一条天皇の円教寺、第70代・後冷泉天皇の円乗寺、第71代・後三条天皇の円宗寺をいう。円宗寺には金堂が建てられ、2丈の毘廬舎那仏を安置していた。 円融寺(円融院)は、現在の龍安寺付近にあったとみられている。967年に仁和寺別当になった寛朝法親王の禅室が前身になる。979年に文献初出になる。983年に寺観が整う。985年に円融上皇は出家し、御所になった円融寺に住した。989年(988年、990年とも)に五重塔が建てられ、五智如来を安置した。本堂には七仏薬師、脇侍の菩薩、四天王も安置していた。池があり、東に法華三昧堂が建てられていた。991年に円融天皇没後、遺体は境内の北、北原(朱山)で火葬にされた。陵墓は円融寺に営まれる。これら鎮護国家の寺院の流れは、後の第72代・白河天皇の六勝寺(1077-1149)につながる。 寺は次第に衰退し、平安時代末に藤原実能が寺跡に山荘を建てた。山荘内に徳大寺、得大寺が創建され、実能子孫は徳大寺家を称する。鎌倉時代、仁和寺の真乗寺が寺を管理したという。鎌倉時代中期、1231年に法華堂を焼失し、その後、廃絶された。室町時代中期、1450年、細川勝元は徳大寺家から山荘を譲り受け、円融寺旧地に龍安寺を創建した。 ◆秀吉 豊臣秀吉(1536-1598)は幾度か龍安寺を訪れている。 安土・桃山時代、1588年旧2月24日、武将・蒲生氏郷(1556-1595)鎌倉時代、武将・前田利家(1538-1599)らを連れ、洛北の鷹狩りの際に龍安寺を訪れた。秀吉らは、方丈庭前の糸桜を見物している。 秀吉は「時ならぬ桜が枝に降る雪は花は遅しと誘い来ぬらん」と詠じた。氏郷は「時つかぜ君が御狩りを仰ぎてや花なきころの枝の白雪」、利家は御狩り野に降る白雪は花に似てなお袖さむみ春風のふく」と詠んでいる。これらの短冊は、寺宝になっている。 この時、秀吉は、上機嫌で住職に金椀を与えている。鳥獣伐木を制する禁札も立てた。「一、当寺近辺において五位鷲のことを申すに及ばず、雉をも一切、鷹使うべからざること。一、山林竹等掘り取るべからざること。一、庭の石、植木以下とるべからざること。右の条々堅く停止を令す。もし、違背のやからは忽ち厳科に処すべきなり」と命じ、署名している。 ◆墓 ◈境内方丈の裏に、大壇越の細川勝元夫妻、細川政元、細川家歴代の宝篋印塔が立つ。傍らに開山の義天玄詔、歴代住持の墓がある。 ◈境内には南北朝時代の畑家、織田家、三好家、茶人・僖首座(きしゅそ、1616-1696)などの墓がある。映画監督・佐々木康の墓がある。 ◈塔頭・大珠院の院前の池中に、真田幸村(1567-1615)の墓(腕塚)という塔が立つ。 ◆朱山七陵 境内北にある寺領の朱山(しゅやま、248m)は、「主山」、「原山(はらやま)」、「竜安寺山」、「仁和寺山」とも呼ばれた。「朱山七陵(龍安寺七陵)」ともいわれ、南麓に歴代天皇陵、皇后陵、火葬塚などがある。 1.平安時代中期第62代・後朱雀天皇の円乗寺陵、円墳。火葬地は香隆寺の乾の原。 2.第64代・円融天皇の御火葬所跡(朱山の北原)。 3.第66代・一条天皇の円融寺北陵、円墳。火葬地は北山の長坂野、芝の地。 4.第69代・後朱雀天皇皇后禎子(ていし)内親王御陵、円墳、火葬地は鳥部野。 5.平安時代後期、第70代・後冷泉天皇の円教寺陵、円墳。火葬地は船岡の西北の原。 6.第71代・後三条天皇の円宗寺陵、円墳。火葬地は神楽が丘の南の原。 7.第73代・堀河天皇の後円教寺陵、円墳。火葬地は香隆寺の坤の原。 位置的には東から堀河、一条、後朱雀、後冷泉、後三条になる。 ◆景観 寺では境内の景観保全のため、電柱、電線を廃し地下ケーブルを埋設している。このため、創建時の景観が保たれている。 現代、1964年、現在の「きぬかけの路」が開通した。当初の計画で道は山門付近を通ることになっていた。だが、当時の松倉紹英住職の反対により、計画案を撤回させたという。 ◆文学 作家・井上靖(1907-1991)は等持院近くに下宿していた。『その人の名は言えない』の中で、龍安寺の石庭を描いている。登場人物の男は、「樹木というものは、年々歳々、形が変って行くし、何年か経れば枯れてしまうだろう。しかし、そこへ行くと、この庭のように、石と砂だけで構成してあれば、永劫不変の生命を持っている」と語らせた。不変の存在について自問した。 ◆パゴダ パゴダ(仏塔供養塔)は、涅槃堂近くに立てられている。現代、1970年8月に建立された。 近代、第二次世界大戦(1939-1945)で、ビルマ派遣野戦自動車廠に参戦した龍安寺58代・松倉紹英の発願により、戦死した戦友慰霊のために復員した同戦友会(通称は屋宇茶会)の募金による。 ◆花暦・桜楓 ◈豊臣秀吉(1537-1598)による石庭の糸桜を詠んだ和歌、「時ならぬ 桜が枝に ふる雪は 花を遅しと 誘ひきぬらん」(1588)がある。秀吉一行は、石庭ではなく龍安寺の糸桜を愛でた。当時桜は、石庭の西北隅にあったという。現在も、その時の古株跡が残されている。 ◈現在、石庭の外中央付近に、紅枝垂桜、ソメイヨシノが植えられている。西の回遊庭園(桜苑)には、400本の桜がある。ウメもある。 ◈侘助椿(わびすけ-つばき)は、書院中庭にある。樹齢400年以上の日本最古という。豊臣秀吉が絶賛したという。花期は3月上旬-4月上旬。 ◈参道では楓の新緑、紅葉が見られる。 ◈鏡容池周辺の花木としては椿・蝋梅(1月)、木瓜(2月)、梅・馬酔木・猫柳・雪柳(3月)、桜・子手鞠(4月)、皐月・杜若・菖蒲・藤、霧島ツツジ(5月)、水連・花菖蒲(6月)、紫陽花(7月)、蓮(8月)、萩(9月)、薄(10月)、紅葉(11月)、山茶花(12月)などが花開く。 ◆朱山 南西斜面には、朱山古墳群があり、古墳時代後期の円墳2基、横穴式石室などもみられる。 ◆アニメ ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第六の封印「龍炎寺(りゅうえんじ)」として登場した。 ◆年間行事 開山忌法要(3月18日)、盆施餓鬼法要(8月16日)、月光諷経(ふぎん)(9月中秋)。 寺西乾山筆「雲關(うんがん)」、 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 33 龍安寺』、『京の古都から 16 龍安寺』、『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『宇宙の庭 龍安寺石庭の謎』、『龍安寺石庭を推理する』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『庭を読み解く』、『庭石と水の由来 日本庭園の石質と水系』、『京都・山城寺院神社大事典』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』『推賞 日本の名園 京都・中国編』、『日本の庭園美 4 龍安寺 枯山水の海』、『日本庭園史大系 7』、『重森三玲 庭園の全貌』、『京都美術鑑賞入門』、『庭の都、京の旅』、『龍安寺石庭 七つの謎を解く』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都・世界遺産手帳 龍安寺』、『京の茶室 西山 北山編』、『京都 名庭を歩く』、『続・京都史跡事典』 、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『第49回 京の冬の旅 非公開文化財特別公開 ガイドブック』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『週刊 日本庭園をゆく 2 京都洛北の名庭 1 金閣寺 龍安寺』、『週刊 日本の美をめぐる 龍安寺石庭と禅の文化』、『週刊 京都を歩く 38 御室』、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、『龍安寺雲竜図襖絵 細川護煕 美の世界』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「龍安寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「静岡県立博物館デジタルアーカイブ」、ウェブサイト「老師ブログ」、ウェブサイト「好古斎」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||||

|

|||||

|

|

||||

| |

|||||