|

|

|

| * | |

| 永観堂 (禅林寺) (京都市左京区) Eikan-do Temple(Zenrin-ji Temple) |

|

| 永観堂 (禅林寺) | 永観堂 (禅林寺) |

|

|

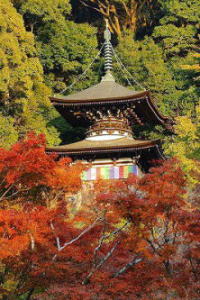

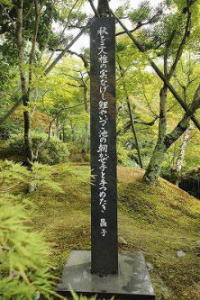

総門    中門  南門  勧学門 勧学門 勧学門   禅林図書館  大玄関  庫裏(鶴寿台)       多宝塔    方丈(釈迦堂)  方丈  方丈  方丈  唐門(勅使門)  唐門(勅使門)  唐門前庭(方丈西庭)の砂盛      方丈南庭  松の間、仙人の間の前庭  方丈南庭に据えられている高麗燈籠  茶室「顧庵」  悲田梅(ひでんばい)  方丈北庭  方丈北庭  古方丈(書院)  御影堂(みえどう)  御影堂  阿弥陀堂石段   阿弥陀堂(本堂)    位牌堂  臥龍廊   臥龍廊、開山堂へ向う  臥龍廊、位牌堂へ  臥龍廊の交差部分  水琴窟(すいきんくつ)  開山堂    多宝塔(祖廟)  瑞紫殿  千佛堂  鐘楼    画仙堂   龍吐水  龍吐水  浴室、病人の治療に使われた。  浴室の内部  智福院  松岳院  弁天社   極楽橋、放生池(弁天池)、一帯は紅葉の名所しなっている。  獅子門歴代句碑、近くに滝、小川が流れている。   与謝野晶子の歌碑、「秋を三人椎の実投げし鯉やいづこ 池の朝かぜ手と手つめたき」(『みだれ髪』)   境内最上部の多宝塔からの市内の景観  境内の東にある若王子山  方丈東にある「三鈷の松」  三鈷の松  境内東の岩場に生える「岩垣もみじ」  阿弥陀堂前にある菩提樹の大木  境内の東の墓地内にある平安時代、第56代・清和天皇御髪陵、平安時代の第71代・後三条天皇御骨陵  【参照】境内南近くを流れる琵琶湖疏水  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた永観堂、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた永観堂、鴨川二条大橋の説明板より |

若王寺山(にゃくおうじ-ざん)の西麓に永観堂(えいかん-どう/ようかん-どう)はある。伽藍は、山腹の傾斜地を利用して建てられ、境内は1万坪(33058㎡)の広さがある。 禅林寺とも呼ばれている。正式には無量寿院禅林寺(むりょうじゅ-いん-ぜんりん-じ)という。山号は聖衆来迎山(しょうじゅ-らいごう-さん)という。 浄土宗西山禅林寺派の総本山。本尊は阿弥陀如来(見返り阿弥陀如来)。 法然上人(圓光大師)二十五霊場縁故本山。西山国師(証空)遺跡霊場第8番札所。六阿弥陀巡拝(洛陽六阿弥陀めぐり)第2番。文殊菩薩は知恵の寺めぐり(京都文殊霊場)の第2番。 御朱印(5種類)が授けられる。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代、この地には、「東山進士」といわれた藤原関雄(ふじわら- の-せきお)の東山山荘があった。洛東の名勝地として知られていた。(『文徳実録』『古今集』) 853年、10月、空海弟子の河内観心寺・真紹(しんじょう)が、第54代・仁明天皇の聖恩に報いるために藤原関雄の山荘を譲り受ける。観心寺の毘盧遮那仏(るしゃなぶつ、大日如来)、四方四仏を遷して安置した。当初は真言宗密教の道場になる。(『三代実録』) 855年、真紹は第54代・仁明天皇の聖恩報謝ために一堂を建立し、五仏を安置したともいう。 863年、第56代・清和天皇より「禅林寺」の寺名(勅額)を贈られ、官寺に準じる特典を与えられる定額寺になる。 868年、真紹は、「禅林寺式十五条」を定めた。弟子・宗叡(そうえい)に譲ることを定める。 877年、旧3月、清和上皇は2世・宗叡に帰依し、御願寺を建てた。仏殿が建立される。近くに請願寺・円覚寺が境内に建立され、兼帯地になる。狭隘のため第57代・陽成天皇の勅により、山城国愛宕郡公田4町を施入する。(『三代実録』) 880年、清和上皇は宗叡を戒師として出家、落飾し円覚寺で亡くなる。 881年、陽成天皇の勅により、寺域が拡大する。 993年、焼失している。(『禅林寺誌』) 1016年、般若寺の施主・小野宮実資は、大仏(大日如来)を禅林寺に遷した。 1042年、聖命は愛宕郡下粟田里、下山田里、山根里を施入する。以来、浄土宗の念仏道場になる。 1072年、永観は東大寺別所光明山より移り、禅林寺に東南院を創建する。(『本朝高僧伝』) 1073年、第71代・後三条天皇が没し、遺骨が安置される。中陰の尊忌を営む。宝塔が建立された。 承暦年間(1077-1081)/1072年とも、深覚弟子で7世・永観により浄土念仏道場とされた。永観は中興の祖になる。阿弥陀如来を本尊にした。その後、永観堂の呼称が一般的になる。 1082年、永観は念仏行道の時、壇上の弥陀、みかえりの相(本尊・見返り阿弥陀)を感得したという。 1097年、永観は薬王院を建て施療所を置く。 浄土宗の開祖・法然(1133-1212)が、静遍により11世に迎えられた。静遍自らは12世になる。浄土宗に改める。 平安時代末期-鎌倉時代、境内は、北は鹿ヶ谷、鎮守社・若王子神社、西は鴨川、南は南禅寺まで及んだ。塔頭が建ち並び、北に北禅林寺、南に南禅林寺があった。 鎌倉時代、1190年、源頼朝は静遍に帰依し、十六善神、大般若経を寄進した。 1198年、源頼朝が参詣し、武運長久・天下泰平のために大般若経を寄進する。供米360石を寄せ、以後、慣例になる。 鎌倉時代中期、浄土宗西山派開祖・證空(しょうくう、1177-1247)が13世になる。 1221年、静遍は、後高倉院の院宣により住した。 1235年頃、阿弥陀堂が建立される。 1253年、證空弟子の17世・浄音が禅林寺に入る。以来、浄土宗一派の本山になった。 1264年より、第901代・亀山天皇の離宮「禅林寺殿」の南禅寺への発展、造営に伴い、境内南部分が割譲される。以後、衰微する。 南北朝時代、嘉暦年間(1326-1329)、荒廃する。20世・覚願、21世・覚生、22世・観意らが復興を続ける。 1339年、足利尊氏は出雲国淀新庄の地頭職を寄進する。 室町時代、聖衆来迎院を中心として観経曼荼羅の信仰が集まる。 応永年間(1394-1428)、大内義弘がこの地を管理した。第100代・後小松天皇の母・通陽門院厳子は堂塔を修理する。寺領1両所を施入する。(『禅林寺誌』) 1461年、第102代・後花園天皇は二重楼門を建立する。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、東岩倉の合戦により大半の伽藍を焼失した。以後、衰微する。 1472年-1497年、復興される。第103代・後土御門天皇により、1497年、御影堂(祖師堂)、第104代・後柏原天皇により釈迦堂(方丈)、書院、客殿が建立された。筋塀が築かれる。 永正年間(1504-1521)、方丈(釈迦堂)、臥龍廊が建てられた。 1504年、臥龍廊が建てられたともいう。 1528年、南禅寺と寺領をめぐり争う。 1536年、豊臣秀頼は当麻曼荼羅を修復し寄進する。 1572年、門流僧の香衣出世の執奏(取り次いで奏上する)を勅許された。 安土・桃山時代、1573年、豊臣秀吉は鹿ヶ谷村に43石の寺領を与える。阿弥陀堂が建立された。 1600年、御影堂が再建されたともいう。(『禅林寺正選歴代記』) 江戸時代、1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1685年、名弥陀(六阿弥陀信仰)、四十八願寺(禅林二十六願)参りの信仰が盛んになる。(『京羽二重』) 1744年、中門が建てられる。(『禅林寺誌』) 1754年、鐘楼が再建になる。(『禅林寺誌』) 1764年、祖廟堂が再建された。(『禅林寺誌』) 1811年、唐門が再建になる。(『禅林寺誌』) 1828年、講堂が再建になる。(『禅林寺誌』) 天保年間(1830-1844)、徳川政権下で復興された。 1840年、総門が再建された。(『禅林寺誌』) 1852年、使者の間が再建される。 1860年頃、御居間が再建される。 1866年、療病院、癲狂院が置かれる。弁天堂が再建になる。 近代、1868年以降、神仏分離令後の廃仏毀釈、上知令(1871、1875)により危機に瀕した。日岡の峠の土木工事なども行う。 1870年、西山派、鎮西派が合同になる。 1876年、西山派、鎮西派は再び分かれた。禅林寺は西山派になる。 1881年、講堂詰所が置かれた。 1882年、京都癲(てん)狂院が南禅寺から移され開院した。 1895年、瑞紫殿が再建される。祖廟堂が再建された。 1912年、御影堂が建てられる。 1919年、西山派から西山禅林寺派が分派独立し、西山派は三派(光明寺の西山光明寺派後の西山浄土宗、永観堂の西山禅林寺派、誓願寺の西山深草派)になった。 1928年、多宝塔、鎮守堂が落成する。 1941年、三派合同になる。 1948年、三派は再び分かれた。 ◆藤原 関雄 平安時代前期の文人・藤原 関雄(ふじわら-の-せきお、805-853)。男性。父・真夏(藤原冬嗣の兄)の第5子。825年、文章生試に合格したものの俗人を嫌い出仕せず、「東山進士(しんし)」と呼ばれた。834年、第53代・淳和上皇の近臣になる。835年、勘解由(かげゆ)判官、その後、少判事・刑部少輔、従五位下治部少輔兼斎院長官になる。病のため退官し、東山に籠居した。 書、和歌にも秀でた。詩歌は『経国集』『古今集』に収められる。古今集に「宮仕へ久しうつかうまつらで、山里に籠り侍りけるに、よめる」、「奥山の岩垣(いはかき)もみぢ散りぬべし照る日のひかり見る時なくて」がある。49歳。 ◆真紹 平安時代前期の真言宗の僧・真紹(しんじょう/しんしょう、797-873)。男性。俗称は池上、禅林寺僧都、石山僧都。10歳で空海に師事し、真言密教を学ぶ。「弘法大師十指」の一人とされた。843年、東寺で実恵阿闍梨から伝法灌頂を受け、日本真言第3の阿闍梨になった。空海の神泉苑での降雨祈祷に参加している。河内・観心寺の住持になる。禅林寺では「禅林寺清規」(禅林寺式)という僧の15の規則を定めた。弟子に甥の当山2世・宗叡などがいる。77歳。 ◆宗叡 平安時代前期の真言宗の僧・宗叡(しゅえい/しゅえい、809-884)。男性。宗睿、後入唐僧正、禅林寺僧正など。京都の生まれ。真紹の甥。比叡山の義真、円珍に天台を学び、後に東寺・実恵(じちえ)に真言密教を受ける。真紹に師事した。862年、真如法親王とともに唐に渡り、865年、帰国した。多くの密教典籍、法具を請来し、879年、東寺第5代長者になる。第56代・清和天皇と深く関わる。僧正。著『後入唐伝』。76歳。 ◆永観 平安時代後期の三論宗の僧・永観(ようかん/えいかん、1033-1111)。男性。京都の生まれ。父・文章(もんじょう)博士・源国経(くにつね)。1034年、石清水八幡宮別当元命の養子に出された。勉学に極めて優れ、11歳で東大寺別当、禅林寺(後の永観堂)の深観(じんかん)に師事し、禅林寺に過ごした。戒壇院で具足戒を受戒後、東大寺東南院の有慶(ゆうきょう)・顕真に師事し、三論教学、その他の法相教学を修め、将来を嘱望された。25歳で平等院での番論義に東大寺の学匠として参じる。深観没後、浄土教に帰依し、1万遍の念仏を日課とした。持病悪化により、1062年、30歳の時に山城国光明山寺に隠棲した。浄土教を民間に布教するため、1072年頃、禅林寺東南院に移る。一日6万遍の念仏と、100万遍の念仏を300回修し、法式を定め、浄土宗に多大の影響を及ぼした『往生講式』を著した。79歳。 衆生救度として、寺内に病人の浴室として、「温室(うんしつ)」を設け、境内に植えた悲田梅(ひでんばい)を施薬し与えた。自らの衣服を与え、悲田院近くの薬王寺に阿弥陀像を安置、末期の人々を見送るなど、病人、貧民救済を行った。囚人を訪ね教化を行ったという。 東大寺別当時、修復を手がけ、辞した後、『往生拾因』を著した。民衆が往生する際に念仏を唱えることの重要性について、「心に阿弥陀仏を唱えれば広大なる善根のゆえにかならず往生を得る」など十の理由を説いた。これは、浄土宗開祖・法然の専修念仏に先立つこと126年だった。 歌人でもあった永観の歌に「世をすててあみだ仏を頼む身は をはりおもふぞうれしかりける」がある。阿弥陀仏を頼み、往生を遂げることが嬉しいと言った。鴨長明(1155-1216)は、仏教説話集『発心集』(1216以前)に、永観のことを記している。 ◆静遍 平安時代末-鎌倉前期の真言宗の僧・静遍(じょうへん、1166-1224)。男性。禅林僧都、大納言僧都。父・平頼盛。醍醐寺座主・勝賢より真言小野流の相伝を受け、仁和寺上乗院・仁隆より広沢流を受けた。高野山の明遍、笠置の貞慶にも師事した。仁和寺に住し僧都になった。法然の『選択本願念仏集』を批判し熟読するうちに、自らの誤りに気づき改宗、帰依した。自ら心円房と号し一向専修の念仏者になったという。1217年、清凉寺釈迦堂が炎上後に勧進で説法を行う。仁和寺の宝庫から『般舟讃』を発見し『続選択文義要鈔』を著した。1221年、後高倉院の院宣により禅林寺に住した。晩年に高野山往生院に住した。59歳。 ◆証空 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・証空(しょうくう、1177-1247)。男性。善恵房証空。鑑知国師、西山国師、弥天国師。京洛の村上源氏の流れをくむ久我一門源親季の長男。加賀に生まれたともいう。1185年、内大臣・久我通親公の猶子になり、道元の兄弟に当たる。1190年、14歳で出家した。当初、親季は許さず、一条戻橋での橋占いにより、僧が法華経普門品の偈を唱えながら橋を渡ったことから許したという。浄土宗開祖・法然の弟子になり、善恵房證空と名付けられた。以後、法然臨終までの23年間師事した。1198年、法然が九条兼実の請により、浄土宗の根本聖典『選択集」を撰述した際に勘文の役を務めた。1199年、法然に代わり九条兼実邸で選択集を講じる。1207年、法然が「七箇條起請文」を制定しその第四位に署名した。日野の願蓮に天台学、政春に台密も学ぶ。1212年、法然没後、1213年、東山小坂から善峯寺中尾・蓮華寿院に入り、道覚法親王に譲り北尾往生院(三鈷寺)に移った。1217年、仁和寺経蔵より善導大師の「般舟讃」を発見した。1227年、嘉祿の法難に際し流罪を免がれる。1229年、奈良・当麻寺の「観経曼陀羅」に感得した。寛喜年間(1229-1231)、関東から陸奥へ游化した。1243年、第88代・後嵯峨天皇の勅により歓喜心院を創建する。1247年、後の天台座主道覚法親王のために「鎮勧用心」を述べる。宮中で度々講じ円頓戒を授与した。建立した主な寺院は、西山善峯寺北尾往生院、歓喜心院、浄橋寺、遣迎院など11寺になる。浄土宗西山義の派祖。 静遍に譲られ禅林寺に住したという。白河・遣迎院で亡くなり、門弟により遺骸は西山三鈷寺・華台廟に葬られた。70歳。 ◆浄音 鎌倉時代前期-中期の浄土宗の僧・浄音(じょうおん、1201/1202-1271)。男性。諱は法興。父・宰相中将・藤原雅清。慈円について出家、証空に浄土教を学んだ。粟生光明寺に住し、仁和寺西谷に新光明寺を開く。第88代・後嵯峨天皇、第90代・亀山天皇の帰依を受ける。証空のあとを受け永観堂禅林寺17世に就く。浄土宗西谷流の祖。弟子は観智、了音、観性など。墓は鳴滝・専念寺にある。著『往生論註刪補鈔』など。71歳。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆各務 支考 江戸時代前期-中期の俳人・各務 支考(かがみ-しこう、1665-1731)。男性。美濃国(岐阜県)の生まれ。本姓は村瀬、別号は野盤子(盤子)、獅子庵、東華坊、西華坊、諡号は梅花仏、変名は蓮二房(れんじぼう)、白狂、諡号は梅花仏など。幼くして郷里の禅宗に入り、19歳で還俗遊歴した。1690年、近江で松尾芭蕉に入門した。1692年、奥羽に行脚する。1694年、『続猿蓑』(1698)の編集に加わる。晩年の芭蕉に随侍し、大坂での芭蕉臨終の時に看病した。 1694年、芭蕉死後に美濃を本拠に地方行脚し門弟を獲得する。芭蕉追善の法会を度々催し、平俗的な美濃派(獅子門)という一大勢力を築いた。1711年、自ら死亡したと偽り「終焉記」を出し非難を浴びる。著は『笈日記』『葛くずの松原』『続五論』など。67歳。 蕉門十哲の一人、蕉門随一の論客としても活躍した。仮名詩を創始している。墓は大智寺門前(岐阜市)にある。 ◆大田垣 蓮月尼 江戸時代中期-近代の尼僧・歌人・陶芸家・大田垣 蓮月尼(おおたがき-れんげつ-に、1791-1875)。女性。京都の遊郭三本木の生まれ。名を誠(のぶ)という。父・伊賀国上野の城代家老・藤堂良聖(金七郎)、母・芸妓という。生後10日目で知恩院門跡に勤仕の寺侍・大田垣光古(てるひさ/みつひさ)の養女になる。1798年頃より、丹波亀山城で御殿奉公を勤めた。1807年頃、望古と結婚。3人の子を相次いで亡くし離婚後(夫没とも)、1819年、彦根藩士の石川重二郎(古肥)と再婚する。1823年、夫と死別後、33歳で養父と共に剃髪し、蓮月と号した。知恩院内の真葛庵に移るが、7歳の娘、1832年、養父を相次いで亡くし岡崎村に移った。その後も北白川、聖護院と住居を転々とし、30回を越え「屋越し蓮月」と呼ばれた。勤皇の志士との交流があり「烈女」といわれた。歌人、陶芸家として知られ、自作の和歌を釘彫りした蓮月焼を生む。書、絵画も嗜んだ。85歳。 永観堂71世・天華と親交し、弁天堂に仮寓した。「山ざとは松のこえのみ聞きなれて 風ふかぬ日はさびしかりけり」と永観堂を詠んでいる。 ◆与謝野 晶子 近代の歌人・作家・思想家・与謝野 晶子(よさの-あきこ、1878-1942)。女性。鳳志よう(ほう-しよう)。大阪府堺の生まれ。父・老舗和菓子屋「駿河屋」の宗七、母・津祢の3女。店番をしながら文芸・歴史書・古典を独習した。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習う。1888年、宿院尋常小学校を卒業し、宿院尋常小学校高等科、のち新設の堺女学校へ転校した。1892年、 堺女学校卒業し、同校補習科に入学し、1894年、卒業する。1895年頃より、歌を雑誌に投稿し始めた。1896年、堺敷島会尋常会員になる。1899年、浪華青年文学会(関西青年文学会)堺支会に入会する。機関誌「よしあし草」に鳳小舟の名で新体詩『春月』を発表する。1900年、浜寺公園の旅館での歌会で、歌人・与謝野鉄幹を知る。鉄幹、山川登美子とともに永観堂を訪れた。鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表する。1901年、東京に移り、官能の処女歌集『みだれ髪』を、鳳晶子の名で刊行し評判になる。実家の反対を押し切り、離婚した鉄幹と結婚し、子ども六男六女を出産した。1904年、日露戦争に出征した弟を思う長編詩『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表する。大町桂月が批判し反論した。1905年、歌集『恋衣』を山川登美子、増田雅子と合著で刊行する。1907年、選歌集『黒髪』刊行する。閨秀文学会の講師になった。1906年、歌集『舞姫』を刊行した。1911年、女性解放を唱えた文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」の詩を寄稿した。1912年、『新訳源氏物語』4冊本の刊行を開始する。夫を追い渡欧し、単身帰国した。1918年、自選歌集『明星抄』を刊行する。国家による母性保護を主張する平塚らいてうと、女権主義を提唱して母性保護論争をする。1921年、建築家・西村伊作、画家・石井柏亭、夫らと文化学院(お茶の水駿河台)を創設し、学監に就任した。『源氏物語』を講義する。1923年、関東大震災により『源氏物語』完訳原稿数千枚が文化学院とともに焼失した。1924年、婦人参政権獲得期成同盟会の創立委員の1人になる。1928年、夫と満州、満蒙(現・中国東北部)へ旅行した。1930年、文化学院女学部長に就任した。1935年、夫・寛が亡くなる。1939年、『新新訳源氏物語』を完成させた。1940年、右半身不随の病床生活になる。65歳。 歌は5万首、歌集は『舞姫』など20数冊、詩作、現代語訳『源氏物語』、『栄花物語』、『和泉式部日記』、『定本与謝野晶子全集』全20巻、『与謝野晶子評論集』など。『日本古 典全集』の編集に加わる。自由主義を理念として政治・教育・社会などの評論活動、女性解放思想家としても活躍した。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 永観堂境内の弁天池近くに歌碑がある。「秋を三人(みたり)椎(しい)の実なげし鯉やいづこ」。 ◆本尊 阿弥陀堂の厨子内に本尊の木造「阿弥陀如来立像」(重文)(77cm)が安置されている。「見返り(みかえり)阿弥陀」とも呼ばれている。平安時代後期-鎌倉時代、また、平安時代後期(12世紀後半)作という。京の仏師により、永観(1033-1111)の存命中に造仏されたという。 顔を左後方やや下に向ける。眉間白毫奥に舎利が納められているという。平安時代後期、1094年の永観伝に同様の記述がある。右手を上げ、左手は下げて来迎印を結ぶ。顔は右半分が左半分より大きく造られ、視覚的効果をあげる。左足をやや前に出す。右肩より覆肩衣の上に、左肩より衲衣、腰下には裙を巻く。衣文は左右対称で脚はY字衣文になる。袖端には渦文がある。襟の部分に沿う形で寄木をうまくつぎ合わせる。檜材、寄木造、彫眼、漆箔。 本尊と永観にまつわる伝承がある。本尊は、首を左に向け「見返り阿弥陀如来」といわれている。かつて東大寺に安置されていた。一老翁により開創供養の際に捧げられ、その後、宮中に安置された。その後、東大寺に宝蔵に遷される。永観には仏の声が聞こえたという。永観が東大寺別当職を辞した際に、白河法皇(第72代)により、衆生済度のために永観が仏の護持、供養をすることになる。永観が像を背負い禅林寺へ戻ろうとした。ほかの僧が跡を追い、木幡で像を奪おうとした。だが、像は永観の背から離れなかったため僧らは諦めたという。その後、禅林寺の本尊として安置されたという。 平安時代後期、1082年、永観が道場で念仏を唱え、本尊の周りを廻る行道(ぎょうどう)をした。阿弥陀如来は須弥壇より下り、共に行道を始めた。永観が立ち止まると、阿弥陀如来は左に振り返り、「永観遅し」という。以後、そのままの姿を止めたという。この時、永観の歩みが遅れたのは、念仏行布教の艱難を悟ったからという。「みな人を渡さむと思ふ心こそ極楽にゆくしるべなりけれ」(永観、『千載和歌集』)、阿弥陀如来は、仏の正面に回れない人々をも案じ、その救済のために脇を振り返るという。 以来、阿弥陀堂は永観堂と呼ばれ、後に本堂になった。阿弥陀如来は本尊として安置された。 ◆仏像・木像 ◈ 釈迦堂(本堂)本尊の「釈迦如来立像」は、鎌倉時代後期作、定慶弟子か周辺の仏師作という。 ◈ 阿弥陀堂(本堂)内陣に本尊「見返り阿弥陀像」(重文)が安置されている。かつては、南脇壇に豊国神像、北脇壇に当麻曼荼羅が掲げられていたという。ほかに、「釈迦如来立像」、江戸時代の宋風、「普賢菩薩騎象像」・「文殊菩薩騎獅像」、「藤原豊成公像」、「中将法尼像」が安置されている。 文殊菩薩は、美しい顔立ちをしており、舟形光背、蓮弁の上に半跏坐で右足を下ろし、獅子に乗る。獅子の足は太い。知恵の寺めぐり(京都文殊霊場)の第2番になる。 阿弥陀堂の左脇檀厨子内の平安時代前期作、「地蔵菩薩立像」(161.8㎝)は、脚部にY字の衣文が見られる。木造、針葉樹、一木造。 ◈ 御影堂脇檀の「善導大師立像」(78.4㎝)は、鎌倉時代作になる。法衣に袈裟、合掌姿をしている。口を閉じ、耳朶が環状になった珍しい例という。木造、寄木造、玉眼嵌入、彩色。 御影堂には、内陣須弥壇上宮殿内に「宗祖・法然」を祀る。ほかに、唐代浄土宗大成者の「善導大師立像」を安置する。 ◈ 瑞紫殿に、平安時代、開山の真紹は5体の仏像を安置していたという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により、4体が燃え1体のみが残された。以後、本尊「阿弥陀如来坐像」は「火除けの阿弥陀」と呼ばれ祀られている。 ほかに、「愛染明王」、「不動尊立像」を安置する。 ◆建築 ◈ 「総門」は、江戸時代後期、1840年の建立による。高麗門。 ◈ 「唐門(勅使門)」(京都府指定文化財)は、江戸時代後期、1830年に建立された。木鼻に獏の意匠がある。雲龍、唐草の彫刻がある。現在は当寺の住職が亡くなった際にのみ使われる。盛砂は勅使が踏み、身を清めて入った。夜は、砂壇に月明かりを受けて明かりとりにしていた。 四脚の向唐門、入母屋造、檜皮葺、大唐破風造。 ◈ 「中門」は、江戸時代前期、1713年(1744年とも)に建立された。薬医門様式。 ◈ 「勧学門」は、京都に3つの勧学院があり、その一つが当山にも置かれた。 ◈ 「釈迦堂(方丈)」(京都府指定文化財)は、室町時代後期、永正年間(1504-1511)に第104代・後柏原天皇の寄進により建立されたという。6室あり、正面左右に3室、前後に2室ある。正面中央の間奥に釈迦三尊像を安置し、釈迦堂と呼ばれている。正面中央に中の間、左に虎の間、右に松の間、仙人の間(上段の間)は、書院造であり、床の間、違棚、付書院がある。東北隅に四季の間などがある。 松の間に江戸時代の「松水禽図」、仙人の間に江戸時代の「高士乗舟図」、安土・桃山時代の「鷺花卉図」、ほかにも「松鳥図」、「群仙図」などの襖絵がある。 入母屋造、桟瓦葺、六間取りの方丈形式。 ◈ 「御影堂(みえどう、祖師堂、大殿)」は、近代、1912年に建立された。内陣須弥壇上宮殿内に宗祖・法然を祀る。ほかに、唐代浄土宗大成者の善導大師立像がある。 境内最大の総欅造の和様、禅宗様の折衷建物。7間7間に1間の付だし。48本の丸柱が使われているのは、阿弥陀四十八本願に因んでいる。 ◈ 「開山堂」に、開山・真紹、2世・宗叡を祀る。 ◈ 「多宝塔(祖廟)」は、若王子山に近代、1928年に建立された。京都の実業家・六鹿清治の寄進による。相輪は九輪と水煙になる。本来は、4・6・8の蓮弁になる。 和様の造りで、素木、上部は円形、杮葺、下部は方形の二重塔、銅板葺、間は白漆喰で饅頭型に造られている。 御影堂脇からは140段の石段が続く。 ◈ 「阿弥陀堂(本堂)」(京都府指定文化財)は、安土・桃山時代、1597年に建立された大坂の四天王寺の曼荼羅堂が、江戸時代前期、1607年に豊臣秀頼により移築された。1660年頃、元禄・宝永年間(1688-1711)にも改修されている。 内陣に本尊・見返り阿弥陀像(重文)が安置されている。天井に極彩色の「百花図」、「散り蓮華」など極彩色に彩色されている。松の間に襖絵「松小禽図」、「楓雉子図」、長押上に「三十六歌仙図」、上段の間の違い棚に「瀑布図」、「群仙図」「高士乗舟図」などが描かれている。 西面、正面と側面に半蔀(はじとみ)式戸、貴族の邸宅風建築。7間6間、一重入母屋造、本瓦屋、正面に3間の向拝。 ◈ 「古方丈(書院)」は、6室からなる。原在明、波多野等月などの障壁画がある。西北の間障子腰貼付絵に、安土・桃山時代「芦に群魚図」6面がある。 ◈ 「画仙堂」は、近代、1914年に建立された。日本画家・鈴木松僊(1848-1918)の発願により建立された。 重層、寄棟造。 ◈ 「位牌堂」には、開山以来の歴代の位牌を安置する。 ◈ 「臥龍廊」は室町時代後期、永正年間(1504-1521)に建立された。ただ、部材は近代、昭和期(1926-1989)に改修されている。 ◈ 「鐘楼」は、江戸時代前期、1707年に建立された。桁行1間、本瓦葺、方一間吹き放ち。 ◈ ほかに、庫裏(鶴寿台)、禅林図書館 茶室「顧庵」などがある。 ◈ 「弁天社」は、江戸時代後期、1866年に建立された。江戸時代-近代の歌人・尼僧の大田垣蓮月(1791-1875)の寄進によるという。蓮月は、額の字を書き、境内に移り住んでいたこともあるという。 一間社流造、桟瓦葺。 ◆勧学院 近世、36世・甫叔の時、京都の3勧学院の一つが設けられた。境内には、学寮が17棟も建てられていたという。 ◆文化財 ◈平安時代作の金工品「金剛蓮華文磬(けい)」(国宝)。 ◈絹本著色「山越(やまごし/やまごえ)阿弥陀図」掛幅装1幅(国宝)は、鎌倉時代、13世紀前半の作になる。 山の向こうには極楽浄土があるという日本独自の考え方を表している。山の間から巨大な阿弥陀如来が上半身のみを月の様に現している。背後に海が見えている。阿弥陀如来は遥々海原を渡り、此岸の山端に辿り着いた様を表す。転法輪印を結ぶ。銀泥の円光背が輝いている。左上隅の月輪中に密教最高神の梵字の阿字(万有の根源、あらゆるものが空であり、生滅がない)、その下に雲に乗る観音、勢至菩薩が描かれている。さらにその下に、四天王、持幡の二童子らが控える。念仏者を極楽から迎えに来る来迎図であり、臨終に際して阿弥陀と往生者を五色の糸で結んだという。 南都仏教系の阿弥陀信仰に基づいて描かれた。平安時代の僧・源信(恵心僧都、942-1017)の発想によるといわれ、その孔跡が残る。現存最古といわれている。金色の彩色、朱、丹、茶を用いている。 138×118㎝。 ◈絹本著色「当麻曼荼羅図」1幅(重文)は、鎌倉時代後期、1302年の銘がある。当麻寺綴れ織本の写本であり、失われた原本の部分もより正確に伝えるとされている。上半分に宝楼閣が描かれ、その下半分中央に阿弥陀三尊、その周りの多くの聖衆が描かれている。さらに下の蓮池の舞台では、多くの菩薩らが音楽を奏で、雲に乗る菩薩が舞う。原寸最大の例という。 374.8×391.2㎝。 ◈絹本金彩「二十五菩薩来迎図絵扉」12面(重文)は、南北朝時代作になる。善導大師立像厨子内の絵扉だった。本尊が描かれていないのは珍しいとされる。 ◈紙本墨書「融通念仏縁起絵巻」2巻(重文)は、室町時代の伝・絵師・土佐光信(1434?-1525?)筆とされる。 ◈紙本淡彩「釈迦三尊像」(重文)は、室町時代の狩野元信(1476? -1559)筆になる。 ◈ほかに、鎌倉時代「阿弥陀来迎図」(重文)、鎌倉時代「十大弟子像」(重文)、鎌倉時代の「釈迦十六善神像」(重文)、鎌倉時代「薬師如来像」(重文)、鎌倉時代「十六羅漢像」(重文)、鎌倉時代の絹本著色「十界図」(重文)、南北朝時代「仏涅槃図」(重文)、高麗時代「伝釈迦如来像」(重文)、「融通念仏勧進帳」(重文)、室町時代「永観律師像」、室町時代「証空商人思惟像」、安土・桃山時代「豊臣秀吉像」。法然所持本という「法華玄義釈籤」(重文)、鎌倉時代「当麻曼荼羅縁起」(重文)。 ◆障壁画 ◈方丈(釈迦堂)中の間の紙本金地墨画「波涛図」12幅(185×140.5㎝)(重文)は、安土・桃山時代、16世紀の長谷川等伯(1539-1610)筆による。かつて12面の障壁画だった。海中の岩礁と打ち砕ける波、渦潮が金箔の雲霞の間に描かれている。岩の鋭い皴法(しゅんぽう)を特徴としている。かつては狩野元信筆とされていた。京都国立博物館寄託。 ◈方丈(釈迦堂)中の間仏壇の間に長谷川派筆の「秋草図」は、大阪市立美術館寄託。 ◈方丈虎の間に長谷川等伯筆とされる「竹虎図」8面。 ◈方丈松の間に長谷川派筆「花鳥図」5面、狩野派筆「仙人図」8面。 ◈方丈四季の間に「桜菖蒲図」4面、「松に山鳥図」4面。 ◈方丈仙人の間に「花鳥図」5面、狩野派筆「仙人図」8面。 ◈松の間に「松に水禽図」、「楓に雉子図」8面。 ◈古方丈(書院)の中央の間に原在明(1778-1844)筆「牡丹に孔雀図」、その左の間に波多野等月(?-? )筆「梅に山鳥図」4面、右の間に「雪景山水図」4面、奥に狩野元信(1476?-1559)筆「桐に鳳凰図」4面がある。 ◆梵鐘 「梵鐘」は、「梵鐘」は江戸時代中期、1743年に鋳造された。135Hzであり雅楽の「上無調(かみむ-ちょう」になる。 ◆庭園 方丈前に枯山水式庭園がある。唐門前庭(方丈西庭)と呼ばれている。砂檀があり、楕円形(小判形)をしている。頂上部は平らになっており、市松模様が描かれている。周囲に白砂が敷かれ砂紋が引かれる。砂檀に松の枝がかかる。盛砂は夜に月光を反射させるという。白川砂。 方丈北庭がある。 方丈南庭に据えられている高麗燈籠は、400年以上前に朝鮮よりもたらされたという。竿と中がない。 放生池には弁天島があり、周囲に多くの楓が植えられている。 ◆住持 歴代住持には2世・宗叡(そうえい、809-884)、3世・真如(799-865?)、寛空(884-972)、元果、明観、深覚(955-1043)、覚源(1000-1065)、深観(1001/1003-1050)、実際には住持に就いていないが11世・源空(1133-1212)、12世・静遍(1166-1224)、13世・証空(1177-1247)、17世・浄音(1201/1202-1271)、29世・在空、33世・融舜(ゆうしゅん)、34世・宏善(こうぜん)、35世・顕真(けんしん)、歴代の永俊とされた36世・智空甫叔(ほしゃく)、37世・果空(かくう)などがいる。 ◆塔頭 現在は智福院がある。 かつて、帰命院、真善院、信行律院、東南院、薬王院、松岳庵、花月庵、井正庵があった。 ◆七不思議 伝えられる「七不思議」がある。実際には7つ以上ある。 「みかえり阿弥陀」。/瑞紫殿の本尊の「火除の阿弥陀如来」は、室町時代の応仁・文明の乱(1467-1477)でも焼けなかった。/ 「来迎の松」は、永観が念仏を唱えていると諸菩薩が松に来迎したという。/「抜け雀」は、小方丈欄間の狩野探幽筆になる。かつて、中央の間に10羽の燕、左右の間に10羽の雀が描かれていた。ある時、右の間の雀が1羽飛び出して消えていた。欄間の裏には、代わりに鼠が描かれていた。/竹が歪んだという「襖絵」。/「臥龍廊」は、釘を1本も用いていない。/「木魚蛙」は御影堂裏で鳴く。ただ、誰も見た者がない。/「悲田梅」。/「三鈷の松」は松葉が3本に分かれている。/タカオカエデの「岩垣もみじ」。/「勅使門(唐門)前の光る砂」は、月光に光る。 ◆六阿弥陀巡拝 六阿弥陀巡拝(めぐり)」は、江戸時代中期、1717年に安祥院の養阿が阿弥陀仏の霊感を受けて発願したという。縁日の日には、真如堂で洛陽六阿弥陀巡拝の証をもらい、蓮華の朱印を受け、先祖回向、極楽往生を祈願する。その後、永観堂、清水寺阿弥陀堂、安祥院、安養寺の順で回り、誓願寺で結願する。功徳日とされる1月15日、2月8日、3月14日、4月15日、5月18日、6月19日、7月14日、8月15日、9月18日、10月8日、11月24日、12月24日、春秋彼岸に3年3カ月巡拝する。無病息災、家運隆盛、諸願成就を得ることができるという。 札所は、第1番・真如堂(真正極楽寺、左京区)の阿弥陀如来、第2番・永観堂禅林寺(左京区)の阿弥陀如来、第3番・清水寺(東山区)の阿弥陀堂の阿弥陀如来、第4番は安祥院(日限地蔵、東山区)の阿弥陀如来、第5番・安養寺(中京区、新京極)の阿弥陀如来、第6番・誓願寺(中京区、新京極)の阿弥陀如来になる。 ◆紅葉・楓 創建以来、「もみじの寺」として知られていた。いまも3000本の楓が境内に植えられ、青モミジ、紅葉の名所として知られている。 カエデ科のタカオカエデ「岩垣もみじ」は、急傾斜の岩壁に生える。 藤原関雄は、この地の山荘に隠棲し、邸内の「奥山のいはがきもみぢちりぬべし てる日の光みる時なくて」(『古今集』巻、秋下)と詠んだ。 「紅葉葉の時雨るる山は神無月 峰の嵐も色まさりけり」永観)。 ◆来迎松 本堂前に「来迎松(らいごうまつ)」がある。永観が凝心念仏の際に、松の木の上に諸菩薩が集まり共に念仏唱和したという。この松に因み、山号は聖衆来迎山(しょうじゅ らいごうさん)という。 ◆悲田梅 梅の木は「悲田梅(ひでんばい)」は、古方丈、庫裡の間の中庭にある。 永観は、境内に薬王寺(悲田院)、施療院を建て病人に梅の実を与えていた。梅の木は「悲田梅」と呼ばれていた。 鴨長明(1155-1216)が『発心集』(1216年以前)にも記している。 ◆水琴窟 水琴窟(すいきんくつ)、臥龍廊の登り口にある。4月下旬-5月に、この付近でカエルが鳴く。誰も見たものがなく、木魚のような音がするという。 ◆文学 ◈平安時代の藤原関雄「古今和歌集」に「奥山のいはがきもみぢちりぬべしてる日の光みる時なくて」がある。 ◈平安時代の公卿・藤原実資(957-1046)の日記『小右記』に登場する。 ◈鎌倉時代の鴨長明(1155-1216)『発心集』に永観のことが記されている。 ◈天池畔に歌人・近現代の作家の与謝野晶子(1878-1942)の歌碑「秋を三人椎の実投げし鯉やいづこ池の朝かぜ手と手つめたき」(『みだれ髪』)が立てられている。 近代、1900年11月、与謝野鉄幹、その弟子・山川登美子、鳳(後の与謝野)晶子の3人が寺を訪れ紅葉狩りをしている。二人の女性は、師である鉄幹と文学に思いを寄せていた。翌春、鉄幹と晶子は再訪している。だが、登美子の姿はそこにはなかった。 ◈弁天島の祠福寿弁財天は、幕末-近代の尼僧・歌人・陶芸家の太田垣蓮月(おおたがき-れんげつ、1791-1875)の寄進による。 ◈鶯池の東南隅に、江戸時代前期-中期の俳人・各務支考(かがみ-しこう、1665 -1731)以下、32代の獅子門(美濃派)下歴代句碑31基が立つ。「牛呵(しか)る声に 鴫(しぎ)たつ ゆふえかな」獅子老人(各務支考)、「住倦(すみあ)いた 世とはうそなり 月と花」蘆元坊(仙石蘆元坊、1688-1747)。 ◆癲(てん)狂院 近代、1875年7月、京都府の明石博高(1839-1910)は、京都府参事・槇村正直、永観堂前住職・東山天華の協力を得て、南禅寺(左京区)の大方丈を借り「京都癲(てん)狂院(精神科病院)」を創設した。(「府庁文書」)。京都療病院が管理し、国内初の公立の精神病院だった。真島利民が院長に就く。 1882年10月に財政難により廃止になり南禅寺に返還される。(「府庁文書」)。10月10日、棚橋元章が府から譲渡され、私立癲狂院として永観堂(左京区)に移転して開院した。後に浄土寺に移り、川越病院になった。 ◆映画 時代劇映画「眠狂四郎 炎情剣」(監督・三隅研次、1965年、第5作、大映京都)の撮影が行われた。桧垣ぬい(中村玉緒)の亡夫法要に際して、狂四郎(市川雷蔵)は臥龍廊で武士らに襲われる。 ◆墓 ◈平安時代前期第56代・清和天皇(850- 881) の遺髪塔がある。天皇は禅林寺建立に際して定額を贈ったとされる。宮内庁は認めていない。 ◈平安時代の第71代・後三条天皇(1034-1073)の御骨塔がある。遺骨は一時、禅林寺5世・深覚の旧棒に安置されたという。その後、竜安寺裏山、後三条天皇 圓宗寺陵(右京区)にある。宮内庁は認めていない。 ◈江戸時代前期の儒学者・木下順庵(きのした-じゅんあん、1621-1699) の墓がある。 ◈江戸時代中期の漢学者・儒家・画家・宮崎筠圃 (みやざき-いんぽ、1717-1775) の墓がある。 ◈江戸時代中期の蘭方医・小森桃塢(こもり-とうう、1782-1843)の墓がある。桃塢は解剖を行った。 ◈門前の西に南北朝時代の尊良親王(たかなが-しんのう、1311-1337)の墓がある。鎌倉時代後期、1331年、元弘の乱により自刃した。首級は京都に届けられ、禅林寺長老・夢窓疎石(1275-1351) の許に贈られた。葬礼の上、この地に埋葬されたという。 ◆樹木 ◈「連理のカエデ(イロハモミジ)」がある。 阿弥陀堂近くにボダイジュがある。平安時代前期、876年、宗叡が唐より持ち帰り植えたという。江戸時代、1720年に枯死した。いまは、新たに萌芽している。 ◈「ダイオウショウ(三鈷の松)」は、葉先が3つに分かれている。三鈷とは、智慧、慈悲、真心を表す。持っていると3つの福を授かるという。 ◈「ハクショウ」(シロマツ、マツ科マツ属)がある。 ◈サルスベリもある。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、大般若会・六阿弥陀功徳日(1月15日)、守家法要(2月6日)、六阿弥陀功徳日(2月8日)、みかえり念仏行道会(2月14日-15日)、涅槃会(2月15日)、六阿弥陀功徳日(3月14日)、 法脈相承(3月25日-4月4日)、六阿弥陀功徳日(4月15日)、御忌会(ぎょきえ)(4月22日-25日)、 歴代法主法要(5月15日)、六阿弥陀功徳日(5月18日)、夏安居(6月中旬)、六阿弥陀功徳日(6月19日)、明石忌(6月26日)、六阿弥陀功徳日(7月14日)、虫干会(7月25日)、緑蔭法話(8月1日-8月3日)、六阿弥陀功徳日(8月15日)、宗学院(8月19日-9月5日)、耆山忌(ぎさんき)(9月1日)、放生会(9月9日)、六阿弥陀功徳日(9月18日)、六阿弥陀功徳日(10月8日)、永観律師忌(11月2日)、六阿弥陀功徳日(11月24日)、秋の寺宝展(11月初旬-12月初旬)、西山上人降誕会(11月9日)、成道会(12月8日)、六阿弥陀功徳日(12月24日)、除夜の鐘(0:00-1:00に先着順で鐘が撞ける。阿弥陀堂で写経もできる。甘酒接待もある。)(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 7 禅林寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 禅林寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『證空辞典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『京都の仏像』、『京都の仏像 入門』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京の医学』、『増補 平安京 音の宇宙』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都・湖南の芭蕉』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『女たちの京都』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『極楽の本』、『京都 神社と寺院の森』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の仏像第43号 観音寺国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『週刊 日本の美をめぐる 45 平等院と極楽往生』 、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「与謝野晶子倶楽部」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|