|

|

|

| 霊雲院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Reiun-in Temple |

|

| 霊雲院 | 霊雲院 |

|

|

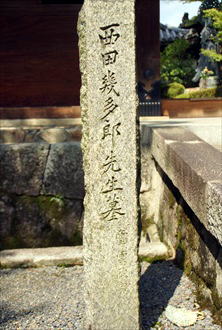

「西田幾多郎先生墓」の石標      庫裏  庫裏         |

妙心寺の塔頭・霊雲院(れいうん-いん)は、狩野元信の障壁画があり「狩野元信寺(元信寺)」とも呼ばれている。 臨済宗妙心寺派。妙心寺四派本庵の一つ。 ◆歴史年表 室町時代、1526年、妙心寺25世・大休宗休(だいきゅう-そうきゅう)は、特芳禅傑(どくほう-ぜんけつ)を勧請開祖として創建した。模堂清範尼の帰依を受け、その寄進により一院を創建した。 1543年、栂尾・閼伽井房(十無尽院)を移して方丈にする。隣接して書院を建てる。以後、第105代・後奈良天皇(1497-1557)の臨幸が相次ぐ。 江戸時代、1693年、大休150年遠忌に際して、現在の方丈が造替になる。 ◆特芳 禅傑 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・特芳 禅傑(どくほう-ぜんけつ、1419-1506)。男性。諡号は大寂常照禅師。尾張(愛知県)の生まれ。幼少で出家、東福寺、龍安寺の義天玄詔(ぎてん-げんしょう)、美濃・汾陽寺(ふんようじ)の雲谷玄祥(うんこく -げんしょう)、伊勢・大樹寺の桃隠に師事、1473年、妙心寺・雪江宗深(せっこう-そうしん)の法を嗣ぐ。龍安寺、丹波・竜興寺、摂津・海晴寺、妙心寺開堂、1478年、大徳寺住持になる。瑞泉寺、1488年、再興された龍安寺に帰り中興開山になる。1492年、丹波・竜潭寺(旧大梅寺)の開山。1504年、龍安寺・西源寺で隠退する。西源寺より出された語録に「西源特芳和尚語録」がある。88歳。 詩文に秀でた。弟子に大休などがある。 ◆大休 宗休 室町時代後期の臨済宗の僧・大休 宗休(だいきゅう-そうきゅう、1468-1549)。男性。諡号は円満本光国師。幼くして東福寺・永明庵で出家、龍安寺・特芳禅傑(とくほう-ぜんけつ)に師事、印可を受けた。その没後、西源院、龍安寺、妙心寺の住持。晩年は霊雲院を開創し住した。今川義元の招きにより、駿河国・臨済寺を開山、妙心寺・尾張国瑞泉寺などを歴住した。1542年、第105代・後奈良天皇は大休に印記を受ける。天皇より諡号を賜った。著『見桃録』。82歳。 特芳禅傑の三哲の一人。 ◆模堂 清範尼 室町時代の尼僧・模堂 清範尼(もどう-せいはんに、?-1534)。詳細不明。女性。赤松氏女、薬師寺備後守国長の母。 ◆子建 西堂 室町時代後期-安土・桃山時代の臨済宗の僧・子建 西堂(しけん-せいどう、1486-1581)。詳細不明。男性。寿寅、是庵。慈雲庵・黙堂の法嗣。相国寺・慈雲庵、西芳寺の住職になる。竜安寺石庭を作庭したともいう。師に倣い、声明をよくした。95歳。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう -もとのぶ、1476?-1559)。男性。山城国の生まれ。父・狩野派始祖・正信。大炊助、越前守、法眼に叙せられる。作品に「鞍馬寺縁起」(1513)、同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画を一門、相阿弥とともに制作した。石山本願寺(大坂本願寺)障壁画(1539-1553)、妙心寺霊雲院旧方丈障壁画(1543)がある。83歳。 分業による制作を確立し、中国絵画、室町水墨画、やまと絵の技法も取り入れ、狩野派の基礎を築いた。 ◆西田 幾多郎 近代の哲学者・西田 幾多郎(にしだ-きたろう、1870-1945)。男性。石川県の生まれ。金沢・高等中学(後の第四高等学校)で同級に鈴木大拙がいた。同校中退。1894年、東京大学哲学科選科卒業。1896年、金沢・第四高等学校講師、後に教授。1909年、学習院教授。近衛文麿らが影響を受けた。幾多郎は、参禅し、T.H.グリーン、W.ジェームズの哲学に学ぶ。1910年以後、京都帝国大学で倫理学、宗教学、1914年、哲学科教授になる。1911年、『善の研究」を刊行し主意主義に立つ。1928年、退官後、「場所的論理と宗教的世界観」を完成させた。1940年、文化勲章受賞。 若い頃より禅に関心を寄せ、禅師を訪ね、妙心寺で参禅、金沢・臥龍山雲門老師にも参じ続けた。1927年の『働くものから見るもの』で、西洋哲学の「場」と、仏教(禅)、儒教などの東洋思想の「無」とを統合した。「場所」「絶対無」「絶対矛盾的自己同一」など、「西田哲学」体系を構築し、田辺元とともに京都学派をなした。 墓は妙心寺・霊雲院にある。 ◆木像 本堂に「円満本光国師(大休宗休)木像」、「特芳禅傑禅師木像」を安置している。 ◆四派四本庵 室町時代、塔頭の龍泉庵(1481)、東海庵(1484)に加え、聖澤院(1523)、霊雲院(1526)が創建された。 雪江宗深(せっこう-そうしん)の法嗣から四派の、景川宗隆(けいせん-そうりゅう、龍泉派)、悟渓宗頓(ごけい-そうとん、東海派)、特芳禅傑(とくほう-ぜんけつ、霊雲派)、東陽英朝(とうよう-えいちょう、聖澤派)が出る。 四本庵はそれぞれ、龍泉庵、東海庵、霊雲院、聖澤院を拠点にした。これにより、「四派四本庵(しはしほんあん)」による運営体制が確立した。この四派により、一山の全権が掌握され、住持も決定された。 師・雪江は4人を評し、「禅は景川、徳(福)は悟渓、寿(頌)は特芳、才は東陽」としている。 ◆建築 ◈「方丈」は、江戸時代前期、1693年に再建されている。 それ以前に、室町時代後期、1543年、大休は、栂尾・閼伽井房(十無尽院)を買い取り移築している。 ◈「書院(御幸の間)」(重文)は、室町時代後期、1532年頃の建立ともいう。第105代・後奈良天皇は度々行幸し、御座所として使われ「御幸(ごこう)の間」と呼ばれた。大休退隠後、戸は閉じられ50、60年にも及んだという。 銀閣寺・東求堂内同仁斎とともに、東山時代の初期、小書院の遺構になる。狩野元信の障壁画が描かれている。中央に帳台構、左に1畳、隅に違棚、上の欄間により別室様になっている。この明障子前で書見ができた。3間4面、一重、切妻造、柿(こけら)葺、三畳、五畳半棚附、四畳半床附。 龍安という匠人が書院を建造したともいう。山崎の茶室「妙喜庵」もこれを写したともいう。茶匠・金森宗和も模したともいう。(『林泉名勝図会』) ◆文化財 ◈「後奈良天皇宸翰円満本光国師号勅書」(重文)。 ◈特芳禅傑筆「大休宗休への印状」「大休号」「偈頌(げじゅ)」。 ◈江戸時代の「特芳禅傑禅師木像」、「円満本光国師(大休宗休)木像」、「後奈良天皇像」がある。 ◆障壁画 ◈紙本水墨淡彩「山水花鳥図」「琴棋書画図」(重文)など、かつての書院障壁画がある。室町時代、狩野元信筆による。晩年の68歳頃の元信は大休宗休に参禅し、しばらく止住していた。その余暇に旧方丈に描いたという。現在は掛幅装になっており49幅がある。真・行・草の画体で、花鳥、山水、人物が描き分けられている。このため、当院は「元信寺」とも呼ばれた。 ◈現代、1988年、書院(御幸の間)、奥の間御座所の三方壁に、日本画家・黒光茂樹(1909-1993)が新たに障壁画を描いた。急逝した師・金島桂華(1892-1974)の遺志を継いだ。二羽の鶴、紅白梅、若松による。かつては、鳳凰、竹笹、桐が描かれていた。 ◆庭園 ◈書院南の庭園(国の史跡、名勝)は、室町時代、相国寺の子建西堂(しけん さいどう)の作庭といわれる。(『都林泉名勝図会』)。縮小蓬莱枯山水式庭園と呼ばれている。狭い庭面に、枯滝と東に蓬来山水(鶴の石組)を兼ねた20個ほどの石組による。西の石組は早くに荒廃している。石は、抽象的に組まれているといわれる。 ◈「本堂南庭」は、苔地に枝ぶりのよい松が植えられている。 ◆IZEFA 「世界の諸宗教との親睦と相互理解」を提唱する「霊雲院国際禅交流友好協会(IZEFA,International Zen Exchange Friendship Association )」の事務局が院内に置かれている。 ◆墓 近代の哲学者・西田幾多郎(にしだ -きたろう)の墓がある。号である「寸志」と刻まれている。 ◆修行体験 坐禅・法話(毎月月初2日間18:00-20:30、毎月第4水曜日10:30-12:00、毎月第2日曜日14:00-16:00)。 *非公開 *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京の冬の旅 非公開文化財特別公開』、『花と土の詩 日本画 黒光茂樹画集』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|