|

|

|

| 清凉寺 (京都市右京区) Seiryo-ji Temple |

|

| 清凉寺 | 清凉寺 |

|

|

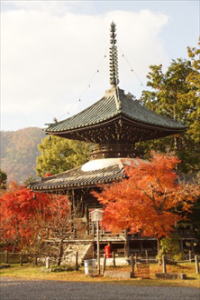

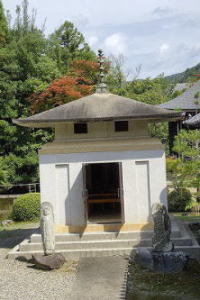

仁王門(山門)(府指定文化財)   仁王門   仁王門  仁王門、金剛力士像  仁王門、阿の金剛力士像  仁王門、阿の金剛力士像  仁王門  西門    本堂・釈迦堂(府指定文化財)  本堂・釈迦堂 本堂・釈迦堂 本堂・釈迦堂  本堂、「栴檀瑞像」の扁額        一切経蔵  一切経蔵   一切経蔵、善慧大士座像、普浄、普賢像、四隅に四天王像  輪蔵  一切経蔵内にある経堂   手水舎  手水舎  手水舎 手水舎 阿弥陀堂  阿弥陀堂   多宝塔(府指定文化財)  多宝塔 多宝塔 多宝塔 多宝塔 多宝塔  多宝塔  多宝塔  聖徳太子(厩戸王)殿   聖徳太子(厩戸王)殿  庫裏(大方丈)  鐘楼  鐘楼、梵鐘  狂言堂  本堂から方丈へ向う回廊  弁天堂(摩尼殿)、池泉回遊式庭園  弁天堂(摩尼殿)  弁天堂  本堂裏の納骨堂  本堂裏の方生池の中小島にある忠霊塔、供養塔  大方丈  大方丈前庭園  大方丈前庭園  八宗論池  愛宕権現社  愛宕権現社  「法然房源空二十四歳 求道青年像」  嵯峨天皇(右)と壇林皇后塔の墓  嵯峨天皇の墓  壇林皇后塔の墓  源昇の墓とされる宝筐印塔  源融の墓といわれている宝篋印塔  開山の奝然上人墓      豊臣秀頼首塚  「大坂の陣諸霊供養碑」  弥勒多宝石仏(弥勒宝塔石仏)  弥勒多宝石仏(弥勒宝塔石仏)  弥勒多宝石仏(弥勒宝塔石仏)  弥勒多宝石仏(弥勒宝塔石仏)  嵯峨大念仏伝承碑「あみだ母みた母みた」  石帯(せきたい)、平安時代の役人の革帯に縫い付けられた飾り石(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所) 石帯(せきたい)、平安時代の役人の革帯に縫い付けられた飾り石(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所) 【参照】平安時代の棲霞寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より) |

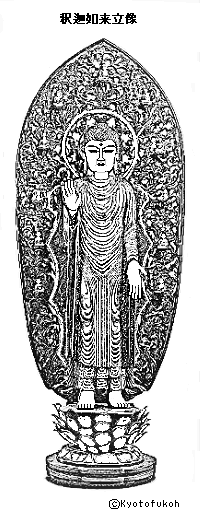

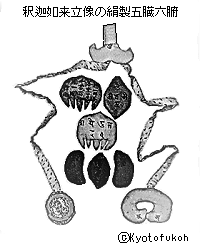

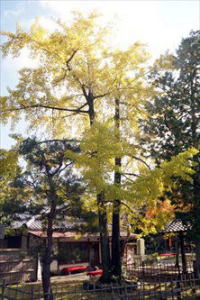

嵯峨釈迦堂藤ノ木町に清凉寺(せいりょう-じ/しょうりょう-じ)はある。「嵯峨釈迦堂」、「嵯峨の釈迦堂」ともいわれる。 かつて、千本釈迦堂(上京区)とともに釈迦信仰の中心だった。山号は五台山(ごたいさん)という。多くの貴重な仏像が安置されている。 浄土宗知恩院派、本尊は釈迦如来像。 釈迦如来(二七日)は京都十三仏霊場めぐりの第2番札所。京の通称寺霊場第36番、「嵯峨釈迦堂寺」。 所願成就の信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、第52代・嵯峨天皇より贈られた仙洞地(嵯峨院)の一部に、その子・左大臣・源融(みなもと-の-とおる、822-895)は、山荘・棲霞観(せいかかん、栖霞館)を営んだ。 880年、清和上皇(第56代)は、源融の山荘を御幸する。 895年/896年、融の没後一周忌に、遺族は棲霞観に御堂(阿弥陀堂)を建て「棲霞寺」と称した。(寺伝)。空海を開祖とし、恒寂法親王(第53代・淳和天皇皇子)を開基にしたともいう。厩を食堂、鷹屋を鐘楼、泉殿を閼伽井にしたという。 945年/天慶年間(938-947)、第60代・醍醐天皇の第4皇子・式部卿重明(しげあきら)親王(906-954、源重明)が、亡室のために新堂を建立したという。等身金色釈迦像を安置し、以後、「釈迦堂」の名で称されたともいう。また、重明親王妃が藤原氏のために、新堂を建て等身釈迦像を安置したともいう。 972年、奈良・東大寺の僧・奝然(ちょうねん)は、東大寺の義蔵とともに、比叡山に抗して愛宕山に大寺建立の誓いを立てた。(「現当二世結縁状」) 986年/985年、棲霞寺内の釈迦堂に、奝然(ちょうねん)が請来した栴檀(せんだん)釈迦如来を安置した。以後、多くの信仰を集めたともいう。 987年、奝然は、愛宕山を中国の五台山(ごだいさん、中国山西省東北部五台県の霊山)に見立て、その山麓に「大清凉寺」建立を試みた。 988年、清凉寺戒壇設立に対して、比叡山は反対し停止する。 999年、藤原道長は嵯峨野遊覧の際に棲霞寺にも参詣する。 1002年、棲霞寺は観空寺と葛野郡檪原郷を巡り争う。 1016年、奝然が亡くなる。愛宕山の清凉寺(大清凉寺)建立の夢半ばだった。弟子・盛算は、師の遺志を継ぎ、愛宕山麓の棲霞寺内の釈迦堂に、奝然が宋より持ち帰った釈迦如来立像(栴壇釈迦像)を安置した。勅許により華厳宗の「五台山清凉寺」とした。勅願寺になる。 1098年、三井寺の隆明が清凉寺別当に就く。隆明は釈迦像の模刻を三室戸寺に安置した。 1124年、大原僧・良忍は融通念仏を始める。 1156年、法然は比叡山黒谷の別所より下山し、清凉寺釈迦堂での7日7夜の参籠を行う。 1190年、回禄(焼失)する。武蔵国・慈光寺僧上求法が勧進、再建する。(『清凉寺縁起』) 1113年、棲霞寺釈迦像を供養する。 平安時代後期、当初の華厳宗より、天台、真言、念仏宗の兼学になった。ま「清凉寺」と呼ばれるようになる。専修念仏の道場になり、嵯峨に隠棲していた念仏僧が寺に集った。生身如来の霊験を得ようと参詣、参籠者で賑わった。 鎌倉時代、1206年、摂政・近衛家実が釈迦像を摸刻する。 1218年/1217年、釈迦堂、棲霞寺ともに焼失している。(『仁和寺日記』)。その後、明恵が再建したともいう。1218年、多宝塔の本尊・釈迦如来像が修造される。快慶は脇士・四天王像を造仏する。 1219年、院宣(院の宣旨)が下り専修念仏が禁じられる。権現師・良暁は請文を上申する。釈迦堂が上棟になる。この頃、寺周辺に多くの修行僧が集まっていた。 1222年、清凉寺供養が行われる。釈尊御身拭の大会が初めて行われた。 1227年、嘉禄の法難で、法然の墓の破却を避けるため、高弟・信空、覚阿弥陀仏らは、旧6月22日夜に法然の遺骸を一時、清凉寺に移した。 1234年、幕府は専修念仏を禁じた。 1249年、叡尊は釈迦像を模刻し、西大寺に安置した。 1261年、北条時頼が参詣し、金100両、田畑山林など7所を寄進する。 1273年、僧徒が門戸を閉ざし乱を計る。 1279年、円覚は、融通念仏を勤行した。 1288年頃、清凉寺大念仏を根本にする。住持の円覚は、境内に塔頭・地蔵院を創建する。 1332年、釈迦像が仏光を放ったという。 室町時代、1441年、6代将軍・足利義教が参詣する。 1443年、大念仏狂言が初めて行われた。 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、山門、多宝塔、五大堂、鎮守社などを焼失する。良賢法印、広見禅師は釈迦像を遷した。一時清凉寺に戻し、北野神祠の傍らに遷す。一色氏の庇護を受けた。 室町時代中期、融通念仏の大道場になる。清凉寺の名が知られる。 1470年、釈迦像は五条の浄教寺に釈迦像を安置、供養する。 1477年、浄教寺より釈迦像が清凉寺に戻る。光背が修補された。 1481年、清凉寺大念仏を再興する。 1489年、仁王門が再建される。仁王像が造立された。 1497年、堂宇が修造される。 16-17世紀(1501-1700)以後、浄土宗系の僧「本願」が寺院経済の実権を得て、五大堂など真言宗系の子院と対立する。 1504年、釈迦牟尼仏御身拭会を修した。 1529年、堂宇が再建されている。 1530年、円誉は住し、十二時の念仏を始める。舎利塔が建てられる。浄土宗(鎮西流)に改宗した。 1538年、堂宇が再建された。円誉堯淳は十万部会を行う。 1553年、北野、清凉寺で法華万部会を修する。 安土・桃山時代、1584年、豊臣秀吉は嵯峨の地、97石を安堵する。 1596年、京畿大地震により伽藍が損壊した。 1597年、伽藍修造の別時念仏を修する。浮田家秀夫人・樹正院により仁王門が建立される。 1598年、豊臣秀吉が再興し、前田玄以が禁制を下した。 1599年、本堂再建のため、別時念仏を修する。 1600年、廊下、西門などが建てられた。 1602年、塔頭・看松庵が創建された。豊臣秀頼は釈迦堂を建てる。諸堂再興により供養が行われる。 江戸時代、1610年、徳川家康息女・松姫が亡くなり、位牌所になる。家康は客殿を建立した。 1612年、家康より寺領の寄進があった。 1614年、織田信長33回忌、48日別時念仏が行われる。 1637年、嵯峨大火により、釈迦堂(本堂)をはじめ多くの伽藍が焼失する。 1659年、黄檗宗の隠元は、栴檀瑞像の大額を揮毫した。 1664年、阿弥陀堂、棲霞寺仮堂が建立される。 1665年、徳川家綱は朱印状を下した。 1700年、釈迦如来立像の出開帳が江戸で行われる。以後、1860年までに9回行われた。 1701年、桂昌院の発願により、諸大名、住友吉左衛門らにより現在の釈迦堂(本堂)が再建される。 1702年、現在の多宝塔が創建された。 1704年、釈迦堂の釈迦如来像の遷仏供養が行われた。 1814年、伊能忠敬が愛宕山に参詣し、裏坂、清滝、祇王寺、清凉寺なども測量している。(『伊能忠敬測量日記』) 1863年、現在の伽藍が整備された。 近代、1868年、真言宗系子院が大覚寺に合併され、浄土宗単立の寺院になる。 現代、1953年、釈迦如来立像胎内より。、「臓器」などが発見された。 1964年より、後継難により嵯峨大念仏狂言が中断された。 1975年、嵯峨大念仏狂言が復活している。 1980年、大坂城三ノ丸跡地から、秀頼とみられる遺骨が発掘され、清凉寺に埋葬された。 1986年、嵯峨大念仏狂言が国指定重要無形民俗文化財に指定される。 ◆橘嘉 智子 奈良時代-平安時代前期の橘嘉 智子(たちばな-の-かちこ、786-850)。女性。檀林皇后(だんりんこうごう)。京都の生まれ。父・贈太政大臣・橘清友(たちばな-の-きよとも)、母・贈正一位田氏。美貌の人だったという。809年、第52代・嵯峨天皇の親王時代に妃になる。?年、業良(なりよし)親王、809年、正子(まさこ)内親王(第53代・淳和天皇皇后)、810年、正良(まさら)親王(第54代・仁明天皇)を産む。815年、嵯峨天皇の皇后になる。817年、秀良(ひでなが)親王を産む。823年、嵯峨天皇は譲位し、仁明天皇が即位した。皇太后になり冷然院(冷泉院)、嵯峨院に住む。836年頃、仏教を深く信仰し、唐の禅僧・義空(ぎくう)を招き、禅院檀林寺を創建した。日本で禅が唱えられた初めという。檀林皇后とも呼ばれた。842年、嵯峨天皇の死後、太皇太后になる。伴健岑(とも-の-こわみね)、橘逸勢(たちばな-の-はやなり)らが謀反を企てたとして流罪になり、仁明天皇の皇太子・恒貞(つねさだ)親王が廃された。藤原良房の陰謀とされ、事件後、良房の甥・道康(みちやす)親王が皇太子になる。この承和(じょうわ)の変に嘉智子も関わったという。844年-847年頃、兄・橘氏公(うじきみ)とともに、橘氏の教育のために学館院を設立した。 橘氏としては最初で最後の皇后になり、皇太后、太皇太后として勢威を振るう。仏教を深く信仰し、唐の五台山に僧慧萼(えがく)を遣わし仏具の宝幡(ほうばん)、繍文袈裟(しゅうもんげさ)などを寄進したという。梅宮大社を井手より遷し、橘家の氏神として祀ったという。 嵯峨院で亡くなる。65歳。遺言により薄葬とされた。深谷山陵(嵯峨陵)(右京区)に葬られた。 ◆奝然 平安時代中期-後期の僧・奝然(ちょうねん、938-1016)。男性。俗姓は藤原氏、秦氏、法済大師。京都の生まれ。奈良・東大寺、近江国・石山寺の元杲に学ぶ。959年、東大寺で受戒する。983年、宋に渡り、天台山、五台山清凉寺などを訪れた。寺を愛宕山に遷すことを決意する。太宗に謁見し大師号を贈られた。三国伝来という栴檀釈迦瑞像摸像、新印大蔵経などを携え、986年、帰国した。987年、京都に戻り法橋に任じられ、989年から3年間、東大寺別当に就く。清凉寺建立には反対があり、果たせずに亡くなる。79歳。 ◆盛算 平安時代中期-後期の僧・盛算(せいさん、932-1015)。男性。通称は清住寺僧都。仁和寺の寛空・寛朝に伝法灌頂を受ける。山城・清住寺、高雄・神護寺別当、東寺阿闍梨、律師になり、中宮彰子の護持僧を務めた。84歳。 ◆源融 平安時代前期の公卿・源融(みなもと-の-とおる、822-895)。男性。河原院(かわらのいん) 、河原大臣。 京都の生まれ。父・第52代・嵯峨天皇、母・大原全子(またこ)の第8皇子。元服後、義兄の第54代・ 仁明天皇の皇子になる。源の姓になり、856年、参議、872年、左大臣になる。880年、公卿・藤原基経が摂政になり隠遁生活に入る。河原院、宇治、嵯峨・棲霞観(せいかかん、清凉寺)の別業(別荘)で過した。風流三昧の生涯を送り、皇位に就くことはかなわなかった。『源氏物語』の光源氏、河原院は六条院のモデルとされる。74歳。 河原院には、陸奥塩竈、千賀の浦の景色が再現されていた。河原に庵が結ばれ、池には毎日30石の塩が運び入れられ、魚貝も放たれていた。海士が塩屋の煙を上らせていたという。 枳殻亭(渉成園)内に供養塔がある。 ◆隆明 平安時代後期の天台宗の僧・隆明(りゅうみょう、1019/1020-1104)。男性。号は羅惹院僧正。父・権中納言・藤原隆家。明尊に師事した。白河、堀河天皇護持僧、白河上皇に授戒した。園城寺に羅惹院を創建した。三室戸寺を再興、崇福寺、梵釈寺別当を歴任する。1098年、園城寺長吏、清凉寺別当に就く。法成寺執行職に絡み、1100年、園城寺の衆徒に住房を焼かれ、長吏を退く。1102年、大僧正。85歳。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の開祖・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、号は法然房、幼名は勢至丸。父・美作国(岡山県)の押領使の漆間時国。9歳の時、父が殺され、叡山に登った。源光、西塔黒谷の叡空に師事する。比叡山での25年にわたる修行の中、25歳の時に当寺の三国伝来の釈迦如来を詣でた。1175年、43歳で念仏解釈の相違により、師・叡空と別れ比叡山を降りた。1198年、『選択本願念仏集』を著したことにより、既存の仏教の反感を招き、1206年、承元の法難により土佐に流罪になる。1211年、許されて京都に帰ったが、1212年、大谷の禅堂で亡くなる。遺骸は当初、禅房東の崖上に葬られ、墓堂(現在の知恩院法然廟)が建てられた。1227年、嘉禄の法難では、法然の墓を破却し、鴨川に流すと知った高弟の信空、覚阿弥陀仏らは、旧6月22日夜に遺骸を清凉寺に移した。さらに、旧28日、太秦・広隆寺の来迎房円空のもとへ移された。翌1228年旧1月25日、西山粟生の幸阿弥陀仏へ移され、荼毘に付されたという。80歳。 ◆円覚 鎌倉時代前期-後期の律宗の僧・円覚(1223-1311)。男性。法号は修広、通称は十万上人、諡号は円覚上人、法名は導御(どうご)。大和国(奈良県)の生まれ。3歳で東大寺門前に捨てられる。僧に拾われ、出家得度する。1240年、唐招提寺、その後法隆寺に学ぶ。厩戸王(聖徳太子)による融通念仏執行の夢告に従い、1258年、上洛する。1258年、壬生寺で初めて融通念仏を厳修した。壬生寺を再興、法金剛院の中興の祖になる。勧進のため融通大念仏を行った。嵯峨・釈迦堂、法金剛院など、洛中48カ所の道場で融通念仏を広めた。帰依者が十万人になる毎に大斎会を設けたため、十万上人と呼ばれた。亀山天皇は「円覚十万上人」の号を授けた。88歳。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆定法寺 公助 室町時代中期後期の天台宗の僧・定法寺 公助(1453-1538)。詳細不明。男性。延暦寺、法務大僧正、横川長吏、定法寺。1522年、真如堂上葺に際して勧進文を草した。紙本著色「酒伝童子絵巻」(狩野元信筆)の詞書を書く。 ◆豊臣 秀頼 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・豊臣 秀頼(とよとみ-ひでより、1593-1615)。男性。幼名は拾(ひろい)。大坂城に生まれる。父・豊臣秀吉、母・側室茶々(淀殿)の次男。誕生2カ月で豊臣秀次の娘(槿姫?)と婚約する。1595年、秀次自刃後、伏見城に移る。1596年、禁裏で元服。1598年、秀吉没後、家督を継ぎ遺命により大坂城に移る。1600年、関ヶ原の戦いは、東西軍共に秀頼のための戦いとした。戦後、徳川家康は秀頼を直轄地のみの知行とし、一大名に落とされる。1603年、後の2代将軍・徳川秀忠の娘・千姫と結婚した。1611年、二条城で家康と会見する。1614年、方広寺鐘銘事件後、家康と決裂、大坂冬の陣、翌1615年に夏の陣になる。大坂城落城と共に秀頼と母は自害、子・国松も捕らえられ殺された。妻・千姫は家康の命により城から救出される。秀頼と側室の間の娘・奈阿姫(天秀尼)は、千姫の助命により仏門に入った。23歳。 秀頼の首塚が清凉寺(右京区)にある。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女(うねめ)、通称は守信、別号は探幽斎、生明、白蓮子、筆峰居士など。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の長男。次弟・尚信、末弟・安信、永徳の孫。幼少より絵を描く。父、狩野興以に学ぶ。1611年、「山野胡馬図」を描き、江月宗玩(こうげつ-そうがん)に賛を求めた。1612年、駿府(静岡県)に赴き徳川家康に謁し、江戸へ出る。1614年、2代将軍・徳川秀忠の御前で「海棠(かいどう)に猫」の席画を描き、祖父・永徳の再来と称賛された。1616年、江戸城家康霊廟天画を描く。1617年、江戸幕府御用絵師になる。1619年、女御御対面所三之間障壁を描く。1621年、鍛冶橋門外に屋敷を拝領した。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲り、自らは別家し鍛冶橋狩野家を興した。1626年、第108代・後水尾天皇の二条行幸に際し上洛し、二条城障壁画を一門を率いて完成する。1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城上洛殿の障壁画「帝鑑図」・「四季花鳥図」などを手掛け、江戸狩野様式を確立した。1635年、出家し、江月宗玩より探幽斎の号を授かる。弟子・益信を養子に迎える。1638年、法眼に叙された。1640年、「東照宮縁起絵巻」(日光東照宮蔵)を奉納する。1641年、京都御所造営時の内裏再興に加わる。1647年、江戸城の障壁画、1648年、大徳寺本坊方丈の障壁画「山水図」、1650年、加賀支藩大聖寺藩主・前田利治の江戸屋敷に、俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1656年、大火により家は焼失した。1662年、画家として最高位の宮内卿法印に叙される。墓は池上本門寺(東京都)にある。73歳。 狩野派中興の祖、鍛冶橋狩野派の祖。作風は、初期の二条城二の丸殿舎大広間襖絵「松に鷹図」では、安土・桃山時代様式による永徳の作風復活を志した。その後、江戸狩野様式を創始する。余白の多い水墨画により淡泊・瀟洒な作風は、以後の狩野派規範になる。幕命により、日光東照宮・増上寺・寛永寺・江戸城紅葉山などの徳川家霊廟装飾、大坂城・二条城・名古屋城・京都御所(寛永・承応・寛文度造営)・南禅寺・大徳寺・聖衆来迎寺などの障壁画制作に関わった。一門の組織整備を行い、奥絵師を頂点に表絵師・諸大名お抱え絵師・町狩野と組織化した。ほか主要作品は、南禅寺本坊小方丈「竹林群虎図」、二条城二の丸御殿障壁画「鵜飼図屏風」、 「紫宸殿賢聖障子絵」などがある。古画の模写・写生帳「探幽縮図」も残している。小堀遠州、松花堂昭和乗り、林羅山、佐久間将監、江月宗玩、隠元隆琦らと親交があった。 ◆夕霧 江戸時代前期の遊女・夕霧(ゆうぎり、?-1678) 。女性。照(てる)。嵯峨の近くに生まれたともいう。美しく、京都島原の扇屋四郎兵衛の抱えだった。1672年、大坂新町へ移る。大坂でも人気が高かった。病没した。22歳とも、27歳ともいう。日本三太夫(ほかに江戸・高尾、京都・吉野)の一人といわれた。墓は清凉寺にある。 没後すぐに歌舞伎「夕霧名残の正月」が上演される。浄瑠璃にも脚色された。近松門左衛門は、人形浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡」(1712)で、名妓・夕霧と藤屋伊佐衛門との悲恋、児をめぐる悲劇を描いた。 ◆桂昌院 江戸時代前期の3代将軍・徳川家光の側室・桂昌院(けいしょういん、1627-1705)。女性。おたつ、おあき、お玉、宗子、光子など。大徳寺付近で生まれた。父・堀川通西藪屋町の八百屋・仁左右衛門、母・鍋田氏の次女ともいう。父没後、母は二条家の家司(けいし)・本庄太郎兵衛に嫁した。本庄氏の養女になる。伊勢内宮・慶光院住持(六条有純の娘・お梅)付女中になり、江戸下向に同行する。1639年、3代将軍・徳川家光側室・お万の方に仕える。春日局の部屋子として家光に見初められ側室になる。1646年、徳松(綱吉)を産む。1651年、家光没後に落飾し、筑波山知足院に入る。桂昌院と称された。1680年、5代将軍に綱吉が就くと、江戸城三の丸へ入った。三丸殿と称された。1702年、女性最高位の従一位の官位、藤原光子(宗子)の名を賜る。神仏を尊崇し、仏教に帰依した。僧・亮賢、隆光を信頼し、江戸に護国寺・護持院を建立する。生類憐み令を発案したともいう。諸国の寺社再興を援助した。墓は善峯寺(西京区)にもある。79歳。 ◆生身如来 本堂に本尊の「釈迦如来立像」(160/163㎝)(国宝)が安置されている。「日本三如来( ほかに善光寺・阿弥陀如来、 平等寺因幡堂・薬師如来)」の一つに数えられる。北宋代時代(960-1127)作で、「栴檀瑞像」、「嵯峨の釈迦」、「三国伝来の釈迦」、「生身(しょうじん)如来」、「生身の釈迦)」、「優填王思慕像」とも呼ばれる。 釈迦(前563頃-前483頃/前463頃-前383頃)在世の頃、インドの国王・優填王(うでんのう、ウダナヤ王)は、釈迦の姿が見えなくなったことから憂いて病床に伏した。王の身を案じた臣下は、香木の牛頭栴檀(ごずせんだん)に等身大の釈迦像を彫らせたという。釈迦が悟りを開いた翌年の36歳/37歳頃の姿とされる。王が釈迦を思慕して造仏されたので、優填王思慕像とも呼ばれた。 後、7世紀にインドを訪れた唐の僧・仏教学者・玄奘三蔵(げんじょう-さんぞう、602-664)は、像を摸刻させ中国にもたらし大いに信仰された。 平安時代中期、985年に、奝然が日本から入宋した際に、像を現地で模刻させた。当地で評判の仏師だった台州の張延皎・張延襲の兄弟に造仏を依頼し、彼らは1カ月で完成させる。顔立ちは、釈迦生前の姿を模した「釈迦瑞像」を元にしたという。 986年に奝然が日本帰国の際に、摸刻像を持ち帰った。987年、像は上品蓮台寺(船岡山西麓)に一時安置される。その後、当寺に遷された。なお、もとになった栴檀瑞像は、近代、1900年の義和団事件により焼失したという。 像は、極上の赤栴檀の香木により造られているとされた。ただ、実際には代用として中国産の桜(魏氏桜桃、ぎしおうとう)が使われている。右手は施無畏印、左手は与願印、髪は練り物であり、長髪を三つ組み(髪束)に結い上げて巻く、網目渦巻状になっている。顔立ちは卵形、陽刻線による通肩衲衣の衣文線は、同心円状に彫られ、体に密着している。流水文状の襞(ひだ)になる。これらは、中国5世紀前半頃の古風を伝えるという。ガンダーラ、グプタ期のマトゥーラの仏像の遺風があるという。インド、西域地方の影響が残るという。額の白毫は銀板を用い銀の一仏が納められている。眼は黒水晶(練物とも)の嵌入、その奥に鏡、口奥に仏牙、水晶玉の耳孔が嵌め込まれ、水月観音の彫られた鏡が納められていた。宋代の特徴として、手の爪は長い。裾の裾は二段になっている。身光輪郭の波形の光背(桜材、平安時代作)、反花を除く台座(鎌倉時代、1218年、快慶の修理銘)は、後補で、日本で造られた。仏の顔に仏牙を入れた際に血が流れ出たため、生身の仏であることを示したとも伝えられている。衣部分にかつては切金文様が施されていた。背刳蓋板に作者の台州張延皎、延襲の兄弟銘が入る。木造、彩色、桜桃材、寄木造、黒漆素地、截金、瞳嵌入。 胎内には、中国の尼僧(妙善寺の尼清暁、在家の娘ら計7人)により作られたという。彩色の絹製(錦、平絹)の五臓六腑が、人体の臓器の位置に納められていた。このような内臓のある仏像は極めて珍しいという。世界最古の絹製模型とされている。 現代、1953年に発見されたこれらの「臓器」は、当時の中国における解剖の事実を示す資料的な意味を持つ。臓器は1.胃(白色)、2.心(赤玉蔵玉)、3.肝(赤色蔵香)、4.胆(紺色蔵舎利)、5.肺(紅色蔵梵書)、6.肝・膀胱?(錦蔵香)、7.腎(紫色蔵香)、8.(口偏に亡+矢)・喉?(白色)、9.腸(白斑色)、10.背皮(白色)、11.(月偏に者)・脾(黄色)になる。(『入端像具記拾物注文』) そのほか、胎内には「奝然入宋求法巡礼行並瑞像造立記」(983-985)、「入瑞像五臓具記捨物注文」、「義蔵奝然結縁手印状」、「奝然繋念人交名帳」、「奝然生誕書付」、経典「最勝王経」、「法華経」、文書、記念品、銅銭、鏡像、版画としては「霊山変相図」、「弥勒菩薩図」、「騎獅文殊図」など30余りが納められていた。すべて国宝に指定された。 栴檀瑞像(せんだんずいぞう)は、釈迦存命中の逸話に基づく。像は、釈迦37歳の姿ともいう。釈迦を生んで7日後に亡くなったという生母・摩耶夫人(まやぶにん)に法を説くために、釈迦は忉利天(とうりてん)に赴いたという。カウシャンビー国の優填王(うでんのう)と弟子は、釈迦との別れを哀しみ、毘首羯磨(びしゅかつま)に命じ、栴檀の香木により釈迦の尊像を造らせた。90日後に戻った釈迦は、瓜二つの像を見て、自ら亡き後もこの像が身代わりになり、衆生を済度するとして喜んだという。像は、インドからヒマラヤ越えで中国にもたらされたという。像は栴檀瑞像、優填王思慕像とも呼ばれ、人々の篤い信仰を集めた。 こうして、清凉寺にもたらされた釈迦像は、貴賤上下の区別なく信仰され、多くの参詣者が集った。24歳の法然は、1156年、当本尊の前に7日間籠ったという。(『法然上人行状絵図』)。鎌倉時代以来、各所で模刻像が造られ、「清凉寺式釈迦像」と呼ばれた。釈迦在世中の厳格な仏教世界に戻そうという動きでもあった。東大寺にもあり、その数は100体/64体ともいう。京都では西明寺、平等寺、常楽院、三室戸寺、近郊では延暦寺、西大寺などにある。 平安時代の源平合戦(1180-1185)の頃、戦乱により国内が混乱した。釈迦像は日本に嫌気がさし、天竺に帰るという噂が立った。都の人々は驚き、当寺に参詣に押し寄せたという。(平康頼『宝物集』) 江戸時代前期、1700年以来、像の出開帳が、江戸、大坂、京都などで行われ、各所で伽藍修造の寄進を募った。その際に像は、御乗輦内の櫃に納めて運ばれたという。1702年には将軍・徳川綱吉の請願により、江戸で出開帳が行われる。出開帳は、近代、1899年まで続けられた。仏像の体にいまも残る無数の傷跡は、これらの出開帳の際に投じられた賽銭によるという。 開帳は毎月8日、お身拭い式(4月19日)ではすす払いと法要が営まれる。 ◆仏像・木像 ◈仁王門(山門)の楼上に、「十六羅漢像」を安置する。初層左右に室町時代後期、長亨年間(1487-1489)作の阿吽の「金剛力士像」が安置されている。 ◈霊宝館に、「阿弥陀三尊像」(国宝)が安置されている。平安時代前期、896年作であり、かつての棲霞寺の本尊だった。阿弥陀堂に置かれていた。 ⋄中尊の美仏、「阿弥陀如来坐像」(178㎝)は、嵯峨光仏と呼ばれている。定印(上品上生印)を結ぶ阿弥陀仏の最古例という。右足上で結跏趺坐する。 源融(822-895)が生前に造立発願した。その没後、896年に子・湛(たたう)、昇(のぼる)が遺志を継ぎ、中尊、左右脇侍の「観音菩薩像」(165.7/166㎝)、・勢至両菩薩像」(168.2/168㎝)、一切経とともに完成し棲霞観内に安置したという。(「菅家文章」) 阿弥陀像は、「源融のうつし顔」といわれ、『源氏物語』中の光源氏の面影を伝えるともいう。肩は張り彫りは深く、衣紋は厚い。中尊の舟形光背(後補)には多くの化仏(千体仏)が付けられている。 ⋄脇侍の右の「観音菩薩坐像」、左の「勢至菩薩坐像」は、ほかに例のない密教の影響を受けた独自の印を結ぶ。金剛界大日如来の智拳印を模している。透かし彫りの宝冠、瓔珞(ようらく)の装飾が豪華になっている。ともに円光背を背負う。 三尊とも木造、漆箔、ヒノキ材、一木造、漆箔、部分的に乾漆。 ◈霊宝館の「四天王立像」(重文)は、「持国天」(138㎝)、「増長天」(139㎝)、「広目天」(141㎝)、「多聞天」(141㎝)になる。平安時代(10世紀末)の作になる。武装姿であり、甲冑を身に着け忿怒相をしている。いずれも邪鬼を踏みも多聞天の邪鬼は笑うように見える。木造、ヒノキ材、一木造、彩色。 ◈霊宝館の「十大弟子立像」(重文)は、平安時代(11世紀前半)作になる。10体(80-81㎝)あり、厨子内、本尊の左右に納められている。「富楼刹那」(82.1㎝)、「舎利弗(81.2㎝)など、いずれも個性的な独特の表情をしている。かつて、本堂の本尊「釈迦如来像」を囲むように安置されていた。木造、彩色。 ◈霊宝館に「普賢菩薩騎象像(伝 普賢菩薩騎象像、帝釈天騎象像)」(110㎝)(重文)がある。平安時代(10世紀)作になる。奝然が五台山の文殊像にならい、帰国後に造らせたともいう。本尊脇侍として像造されたという。実際には当初の普賢菩薩像が失われたため、江戸時代に、以前よりあった帝釈天像を普賢菩薩に仕立てたという。白象に乗る。木造、彩色。 ◈霊宝館に安置の「文殊菩薩騎獅像」(110㎝)(重文)は、平安時代(11世紀、10世紀とも)の作になる。平安時代中期、945年、重明親王が造立した釈迦如来像の脇侍だったという。その後、釈迦如来は失われ、奝然の請来した釈迦如来像の脇侍になる。右手に宝剣、左手に経巻を持ち青い獅子に乗る。木造、彩色。 ◈霊宝館安置、平安時代後期(10世紀)の「兜跋(とばつ)毘沙門天立像」(184/185㎝)(重文)は、かつて羅城門楼上に安置され、その後、東寺に遷されたものを模した。宝冠には鳥形、胴に金鎖甲、腕と足に海老状籠手、脛当てを付ける。木造、彩色。 ◈平安時代(12世紀後半)の半跏像の「毘沙門天坐像」 (重文)、木造、彩色。 ◈霊宝館に、平安時代作の「毘沙門天立像」(184.8㎝)(重文)、木造、彩色。 ◈本堂内陣安置の「地蔵菩薩立像」(68.2㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1221年に、仏師能尊の造立による。比叡山法幢院僧・沙門成円の発願による。像内に五境の良薬(連珠、銅銭、笛、香袋、金銅杯、扇子)が納められていた。木造、彩色。 ◈本堂内陣東脇壇中央に、「奝然上人坐像」(84.5㎝)が安置されている。江戸時代作になる。椅子の曲彔(きょくろく)に坐している。木造、寄木造、彩色。 ◈一切経蔵に、「善慧大士座像」、「普浄」、「普賢像」、四隅に「四天王像」を安置する。 ◈「如意輪観音坐像」(105.6㎝)(重文)は、平安時代作。木造 ◆石造物 「弥勒多宝石仏(弥勒宝塔石仏)」は、池の東に立つ。鎌倉時代前期作という。平安時代中期の空也(903-972)作ともいう。江戸時代には、「空也上人塔」とも呼ばれたという。空也もまた、鉢叩きして塔を詣でたという。 石仏と宝塔が表裏に彫られている。弥勒菩薩は上に宝珠付天蓋、左右に蕨手(わらびて)を出す。宝塔は塔身中央に扉が開き、多宝、釈迦二仏が彫られている。舟形光背、蓮座に坐している。 花崗岩製、2.1m。 ◆建築 ◈「仁王門(山門)」(府指定文化財)は、江戸時代中期、1783年/1776年に建立された。楼上に十六羅漢像を安置、初層左右に室町時代作の阿吽の金剛力士像が安置されている。楣上に「五台山」の扁額を掲げている。 禅宗様、和洋の折衷様式になる。丹塗り、三間一戸、二階二重門、総ケヤキ造、入母屋造、本瓦葺。 ◈「本堂(釈迦堂)」(府指定文化財)は、江戸時代前期、1637年に焼失し、その後、1701年、5代将軍・徳川綱吉、母・桂昌院、大坂の豪商・泉屋(後の住友)吉左衛門、那波らの発起により再建された。1720年に屋根瓦が吹き替えられ完成している。本堂内の内陣宮殿は、桂昌院の寄付により1701年に再建された。 正面楣上に黄檗隠元(1592-1673 )筆「栴檀瑞像」が掲げられている。鎌倉時代の旧厨子扉絵に十二天像、宮殿裏に古礀筆の「清凉寺縁起」一部の壁画がある。毎月8日と、4月、5月、10月、11月に特別公開されている。禅宗様、和洋の折衷になる。7間7間、単層、入母屋造、本瓦葺、正面、背面に3間の向拝。 ◈「阿弥陀堂」は、江戸時代末期の1863年の再建という。平安時代、この地には、棲霞寺の阿弥陀堂が建てられていたという。創建当初はこの地が本堂だった。その後、釈迦如来像が安置され、清凉寺の阿弥陀堂になる。西面する。5間6間、入母屋造、本瓦葺。 ◈「大方丈」は、江戸時代中期、享保年間(1716-1735)の再建による。襖絵の一部は狩野探幽(1602-1674)筆による。江戸時代前期、1637年の類焼以前の建物は、徳川家康、母・於大の方の寄進によるともいう。徳川家康の4女・一照院(松院、松姫)の位牌所として使われていたともいう。 ◈「書院」は、宇喜田秀家の妻・樹正院が、安土・桃山時代、1600年の関ヶ原の戦い後に隠居した。 ◈「多宝塔」(府指定文化財)が建つ。江戸時代前期、1700年に、江戸・護国寺で、釈迦如来像の出開帳が催された。この時の寄進により、江戸で造られたという。部材は廻船により運ばれ、1703年に清凉寺の境内に建立された。多宝如来を安置している。 江戸風に尾垂木を竜頭にしている。下層中央に桟唐戸、左右に連子窓、擬宝珠勾欄付きの縁を廻らせる。下層は方3間、本瓦葺、上層は本瓦型銅瓦葺。 ◈「一切経蔵(経蔵)」は、江戸時代中期の建立という。輪蔵には、一切の法、経典が、唐紙製の明板(みょうばん)本5408巻に収められているという。法輪一回転で一切経をすべて読んだことになり、その功徳が得られるという。 ◈「釈迦堂(経塔)」に、千鳥の彫刻が施されている。 ◈「弁天堂(摩尼殿)」は、江戸時代後期の建立ともいう。軒唐破風、屋根は宝形造。 ◈「聖徳太子(厩戸王)殿」は、八角殿堂であり、奈良・法隆寺の夢殿を模している。 ◈「鐘楼」は、江戸時代の建立による。 ◈「狂言堂」は、近代、1901年に現在地に移された。現代、2016年-2018年に修復が行われている。 ◆愛宕権現社 「愛宕権現社」は、奈良時代の慶俊(?-?)が、鷹ガ峰から愛宕山に愛宕権現を移転する際に、この地に一時遷宮していたという。祠殿は江戸時代中期、1716年に建立された。 かつて、愛宕権現の本地・勝軍地蔵、竜樹、富婁那(ふるな)、毘沙門天が祀られていた。近代、1868年の神仏分離令以前は、愛宕の野々宮の神事は、当社前で行われていたという。 ◆庭園 方丈前庭は枯山水式になる。小堀遠州作とされる。苔地に方形の飛石、切石、奥に石が配され植栽がある。紅葉が美しい。 ◆文化財 国宝、重要文化財など数多い。 ◈「本尊釈迦如来体内封籠品」(国宝)のうち、台州開元寺の鑒端筆、平安時代中期の985年の紙本墨書「奝然入宋求法巡礼並に瑞像造立記」(国宝)、奝然筆の平安時代中期、985年の紙本墨書「入瑞像五臓具記拾物注文」(国宝)、北宋時代(985)の紙本墨書「版本金剛般若波羅蜜経」(国宝)、奝然筆、平安時代前期、804年の紙本墨書「細字金光明最勝王経」(国宝)、紙本墨書「捨銭結縁交名記」(国宝)、平安時代の「奝然繋念人交名帳」(国宝)、北宋時代、985年の「絹製五臓」(国宝)、同じく「線刻水月観音鏡像」(国宝)、同じく「銅鏡・無文銅鏡」「菩提念珠」「中国銅銭」など。 ◈紙本著色「融通念仏縁起」2巻(重文)は、室町時代作。 ◈紙本著色「清凉寺縁起(釈迦堂縁起)」6巻(重文)は、室町時代後期、1515年頃に狩野元信の画筆による。詞書は定法寺公助の筆による。絵巻であり本尊・釈迦如来の生涯(1-2巻)、造立経緯・大陸での流転(3-4巻)、清凉寺安置(5巻)、霊験譚(6巻)になっている。当初は、8巻仕立ての予定であり、途中で絵の制作が中断されたとみられている。5巻の途中で料紙・顔料が異なり、違う時期に描かれたとみられる。色鮮やかで和漢融合の絵を描いている。絵巻制作は、狩野派進出の契機になり、以後の同派の躍進につながった。現代、2020年-2022年に修復された。 34.9×1589㎝。 ◈絹本著色「宋画十六羅漢図」16幅(82.1×36.4㎝)(国宝)は、北宋時代(10世紀、12世紀前半とも)作による。当初のものは、鎌倉時代前期、1218年に焼失し、その後の再請来品ともいう。古い時代の様式を残したほかに類例のない作という。 ◈「奝然上人入唐時為母修善願文」は慶滋保胤(933-1002)筆とされ、入宗する奝然が、母との別離の苦悩を綴る。 ◈絹本著色「迎接曼荼羅」2幅対(重文)は、鎌倉時代作による。法然が門弟・熊谷蓮生直実に与えたという。阿弥陀聖衆の来迎と帰り来迎の双方が描かれた珍しい往還来迎図になっている。 ◈絹本著色「阿弥陀浄土図」(重文)。 鎌倉時代の紙本墨書「迎接曼荼羅由来」(重文)、鎌倉時代の紙本墨書「源空・証空自筆消息」(重文)、鎌倉時代の紙本墨書「熊谷直実自筆誓願状」(重文)。 ◈「梵鐘」(京都府指定文化財)は、室町時代後期、1484年に鋳造された。細字で刻まれた銘文によると、本願は融通聖・宝鎮、大勧進は沙門信孝による。寄進者の足利義政、日野富子、その子・征夷大将軍・義尚、堺商人などの700-800人の名がある。「嵯峨八景」、「嵯峨十景」の一つに選ばれる。「清凉晩鐘」「五台晨鐘(しんしょう)」といわれた。鋳物師は河内国堺宿院で、総大工・藤原長家ら4人による。 雅楽の「盤渉調(ばんしき-ちょう)」「勝絶調(しょうぜつ-ちょう)」ともいう。になる。総高2.12m、口径2.1m。 ◆京都十三仏霊場めぐり 当寺の釈迦如来(二七日)は、京都十三仏霊場めぐりの第2番札所になっている。 室町時代、8代将軍・足利義政が歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族にはそれ以前よりの信仰があったともいう。 十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆八宗論池 経蔵の傍に「八宗論池」がある。平安時代の弘法大師(774-835)が、池をめぐり南都八宗の学僧を論破したことに因むという。 池の畔には、平安時代、嵯峨上皇(第52代、786-842)が亡くなった際に、御棺を掛けたという「棺掛桜」があったという。 ◆源氏物語 紫式部の『源氏物語』の第17帖「絵合(えあわせ)」巻では、斎宮の女御(六条御息所の女)と弘徽殿(こきでん)女御(権中納言の女)の間で絵合せが行われた。藤壺の御前、冷泉帝御前で2度行われる。藤壺が加勢し、斎宮の女御が勝つ。源氏は出家を思い、嵯峨野に御堂を建てた。 第18帖「松風」巻には、光源氏が無常観を感じ、藤壺との恋の贖罪から出家を考えて建てたという御堂が登場する。「大覚寺の南」とあり、棲霞観(清凉寺)付近とされている。嵯峨天皇皇子・源融(822-895)は光源氏のモデルといわれる。天皇から下賜された現在地に棲霞観を建てた。融没後、建立された棲霞寺が現在の阿弥陀堂に当たる。阿弥陀堂本尊の阿弥陀仏は、融が亡くなる直前に姿を模して造立された。光源氏の写しとされる。清凉寺境内には、源融の墓がある。 ◆文学 ◈江戸時代の松尾芭蕉(1644-1694)は、落柿舎から清凉寺に出かけている。空也僧による鉢叩を「長嘯(ちょうしょう)の墓もめぐるか鉢叩」と詠んだ。去来は「箒こそ真似ても見せん鉢叩」と慰めた。 ◈谷崎潤一郎(1886-1965)『細雪』に、もう一度、清涼寺の門前に出たと記されている。 ◆映画 時代劇映画「若さま侍捕物帖 魔の死美人屋敷」(監督・深田金之助、1956年、東映)の撮影が行われた。 ◆墓 境内に奝然上人、源融、第52代・嵯峨天皇、檀林皇后、境外北側墓地に、遊女・夕霧太夫、円覚(十萬上人)などの墓がある。 ◈「嵯峨天皇の宝筐印塔」は平安時代末作という。石柵内に立つ。相輪は折れ、笠石四隅の突起は失われている。高さ3m、花崗岩製。 ◈「壇林皇后の五重層塔」は平安時代中期作という。基礎は鎌倉時代作になる。近代以前には、御陵とされていたという。基礎の格狭間に三茎蓮華を陽刻する。初層塔身、その屋根と二重目の屋根が本来のものという。初層軸部は四隅を大面取、四方仏の梵字がある。3m。花崗岩製。 ◈「源昇の墓」とされる「宝筐印塔」が立つ。源昇(みなもと-の-のぼる、848-918)は、平安時代前期の公卿で、源融の子、嵯峨天皇の皇孫になる。 ◈「源融の墓」といわれている「宝篋印塔」が立つ。 また、平安時代前期の皇族・恒貞親王(つねさだ-しんのう、恒寂、825-884)の墓との説もある。親王は、第53代・淳和天皇の第2皇子であり、淳和天皇の後継とされた。平安時代前期、842年の承和の変により、皇太子を廃された。その後、出家し、恒寂と称した。真如法親王から灌頂を受け、嵯峨・大覚寺の初祖になる。884年、第57代・陽成天皇退位後の即位を拒絶したという。 宝篋印塔は後世の鎌倉時代後期作になる。基礎は無地の切石に単弁反花座、塔身に金剛界四仏の梵字、笠石は下段3段、上段6段、隅飾突起は三弧別石式、内部蓮華上月輪に梵字「ア」、相輪は後補になる。相輪を除いて1.63m、花崗岩製。 ◈開山の「奝然(ちょうねん)上人墓」がある。ただ、後世の鎌倉時代作の石幢(せきどう)になる。現代、1985年に現在地の東北の飛び地にあったものを、現在地に移転したという。 単制の石幢、八角形、中台、基礎はなく、幢身と笠石下の龕部(がんぶ)は一石による。塔身(幢身)上部には仏像が彫られていたという。笠石は後補。1.55m、花崗岩製。 ◈「円覚上人塔」とされる石幢がある。八角形の柱、上の四方に蓮華座、月輪、笠石、宝珠はない。1.55m、花崗岩製。 ◈太夫「夕霧の墓」がある。小五輪石塔、台石に「扇屋」と刻まれている。 ◈「豊臣秀頼首塚」は、現代、1980年、大阪城三の丸跡地で頭蓋骨1個が発掘された。秀頼(1593-1615)の首には、介錯の跡があったという。氏家行広(1546-1615)が介錯したという。江戸時代前期、1615年、大坂城天守の炎上により、秀頼は母・淀殿とともに山里曲輪で23歳で自害した。1983年に、ゆかりの当寺に移され埋葬された。 ◈「大坂の陣諸霊供養碑」がある。別所に、渡辺一族の墓もある。江戸時代の渡辺糺(わたなべ -ただす、? -1615)は、豊臣家臣だった。槍の名手であり、秀頼の槍の指南役として仕えた。江戸時代前期、1614年、大坂冬の陣、1615年、夏の陣に参戦し、最後は大坂城千畳敷で一族とともに自害したという。 ◈本道裏の放生池の中小島にある「忠霊塔」は、供養塔であり、1万数千の写経石、沖縄ひめゆりの塔などの戦跡地の石が納められているという。 ◆念仏狂言 狂言堂では、4月10日前後に嵯峨大念仏狂言(国指定重要無形民俗文化財)が、境内西の清凉寺狂言堂で演じられる。京都三大念仏狂言(ほかに、千本閻魔堂・閻魔堂狂言、壬生寺・壬生狂言)の一つに数えられる。 鎌倉時代中期、1279年、京都で円覚(1223-1311)が遊戯即念仏の妙理を広めるために始めたという。「大念仏法会」は、洛中の多くの見物客で賑わったという。嵯峨大念仏狂言は、この融通念仏の遺風という。 現在の演目は24番あり、「夜討曽我」「羅生門」などの「カタモン」、能風の12番、「愛宕詣」「餓鬼角力」など「ヤワラカモン」という狂言風の12番がある。演技、曲種などは壬生狂言に近く、「釈迦如来」という独自の演目もある。所蔵狂言面の最古のものには、室町時代後期、「天文十八年(1549)」在銘がある。現代、1964年から後継者養成難により中断された。1975年に復活している。 世阿弥の謡曲「百萬」には、嵯峨大念仏が登場する。もとは能作者・観阿弥の「嵯峨物狂」を改題している。また、円覚が境内で大念仏会を行っていた際に、衆人のなかに貧盲となった母を見出し、再会を果たしたという伝承が題材になったという。大和国吉野の者が、奈良・西大寺付近で拾ったという小童を連れて、寺を参詣する。群衆の中に踊り狂う女がいる。小童は、彼女を自分の母だという。女に尋ねると、名は百萬という。夫と死別し、一人子とも生別れして心乱れたという。この日は、嵯峨大念仏に参り、釈迦に祈った。この大勢の群衆の中にも、吾が子が見いだせずに悲観した。女に小童を引き合わせると、女の病は治まる。仏の功徳を感謝し、母子は帰っていく。 狂言の面を模して作られた土産物に「嵯峨面」がある。近代、昭和期(1926-1989)初期に途絶していたが、初代・藤原孚石により復活した。和紙を貼り合わせた下地に、小胡粉と砥粉、絵の具を塗り、乾かす作業を繰り返す。最後に泥絵具で彩色する。火伏せ面、烏天狗、七福神などの面もある。 ◆お松明式 涅槃会(旧2月15日、現在は3月15日)の「お松明式(おたいまつしき)」は、「柱炬(はしらたいまつ)」とも呼ばれる。高さ7mあまりの大松明3基を作る。漏斗(じょうご)型をしており、松の古枝、藤蔓などで作られている。大松明を、早稲(わせ)、中稲(なかて)、晩稲(おくて)に見立てて境内に立てる。これに竹竿の先に点けた火を松明に落として火を放つ。その火勢により毎年の農作物の豊凶を占う。また、並べられた13個の高提灯の、竹竿の高さにより一年の米価(株価)を判断した。 これらは、釈迦入滅の日に、荼毘に付した釈尊の様に譬えたという。 ◆お身拭式 鎌倉時代、後高倉上皇妃の北白河院(1173-1238)が亡くなり、畜生道で牛に生まれ変わったという。上皇の第3皇女・中宮安嘉門院(1209-1283)は哀しみ、清凉寺の釈迦仏に祈る。その業を解くために、像を拭った白布で経帷子を作り、死ぬ牛に着せた。すると紫雲たなびき、牛は極楽往生したという。 「お身拭式(おみぬぐいしき、嵯峨のお身拭)」(4月19日)では、西芳寺の水で香を焚き込め、水に白布を浸す。引声(いんじょう)念仏の中で、僧侶は布で釈迦像を拭う。 この布で経帷衣(きょうかたびら)を作り、死後に着ると極楽往生するという。 ◆修行体験 写経会(毎月第4日曜日、10:00、写経道場)。法話、お勤めもある。納めた写経は本尊の前に一カ月お供えし、次回の会で回向・祈願される。 ◆年間行事 涅槃会・お松明式(3月15日)、花まつり(4月8日)、嵯峨大念仏狂言(4月第1日曜日、第2土曜日・日曜日)、お身拭式(西芳寺の水に白布を浸し、引声念仏の中、僧侶により釈迦像を拭う。この布で経帷衣を作ると極楽往生するという)(4月19日)、豊臣秀頼公忌(5月8日)、盆施餓鬼会(8月8日)、夕霧供養祭(太夫道中)(11月第2日曜日)、三千礼拝仏名会(12月6日-8日)。 釈迦聖日(毎月8日)。 霊宝館は毎月8日、15日。春(4、5月)、秋(10、11月)に特別公開されている。 *室内の撮影は禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 39 清凉寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 21 清凉寺』、『京の古都から 9 法金剛院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『増補版 京の医史跡探訪』、『続・京都史跡事典』、『洛西探訪』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都・美のこころ』、『京都仏像を訪ねる旅』、『仏像』、『京都の仏像』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』 、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡り ベストガイド』、『増補 平安京 音の宇宙』、『社寺』、『愛宕山と愛宕詣り』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京の福神めぐり』、『国宝への旅 2』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『源氏物語を歩く旅』、『紫式部と平安の都』、『週刊 日本の仏像 第29号 清凉寺 国宝釈迦如来』、『週刊 京都を歩く 8 嵯峨野』 、『京都の災害をめぐる』、京都市平安京創生館、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|