|

|

||||||

| 萬福寺(万福寺) (京都府宇治市) Manpuku-ji Temple |

||||||

| 萬福寺 | 萬福寺 | |||||

|

|

|||||

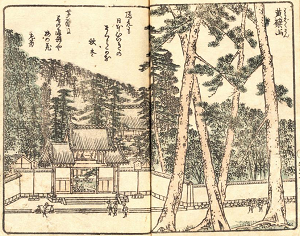

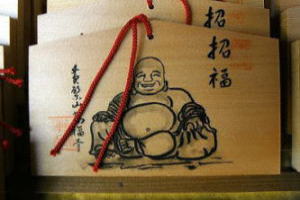

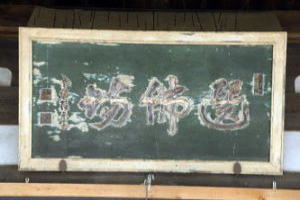

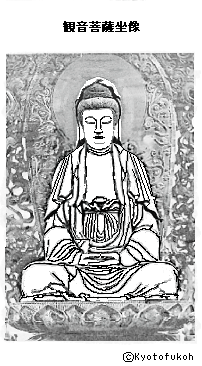

総門(重文)  総門、額「第一義」(重文)    総門  総門  総門、屋根大棟にある魔除けの水神・聖獣のマカラ  総門、屋根降棟(くだりむね)にある火神のカーラ(鬼瓦)  総門、中央上部裏面(東側)の円相  江戸時代の『宇治川一覧』に描かれた萬福寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  サルスベリ   放生池、ハス  三門(重文)  三門、山廊  三門前にある禁牌石(きんぱいせき)  三門正面 の額「黄檗山」(重文)は隠元書。緑青に金字で書かれている。  三門正面 の額、「萬福寺」(重文)は隠元書。  三門、背面の額「旃檀林」は千呆(せんがい)書。  三門、上層大屋根の火焔付き宝珠  三門  三門の窟門(くつもん)  右の通霄路(つうしょうろ)   天王殿(重文)  天王殿  天王殿、襷(たすき)勾欄  天王殿、内陣  天王殿、弥勒菩薩坐像(布袋坐像)  天王殿、韋駄天立像  天王殿、四天王のうちの持国天(223.1㎝)。  回廊(重文)  回廊、吊燈籠  大雄宝殿(だいおうほうでん)(本堂)(重文)  大雄宝殿、石燈籠  扁額、隠元筆の「大雄宝殿」  木庵筆「萬徳尊」  大雄宝殿  大雄宝殿  大雄宝殿、聯  大雄宝殿  大雄宝殿、釈迦如来坐像、摩訶迦葉(右)、阿難陀  大雄宝殿、十八羅漢像  大雄宝殿、十八羅漢像  大雄宝殿、十八羅漢像の羅怙羅尊者(らごらそんじゃ)  大雄宝殿、4本の巨大な聯  大雄宝殿、大きな丸い木魚  大雄宝殿、天井付近に掲げられている明治天皇筆「真空」の扁額  大雄宝殿、蛇腹天井(黄檗天井)  大雄宝殿、円窓  大雄宝殿、小扉の桃戸  大雄宝殿  大雄宝殿、南面に開けられた窓  大雄宝殿、月台  大雄宝殿、平石の罰跪香頂石(梵檀石)  大雄宝殿、屋根の火焔付き宝珠  大雄宝殿、生飯台(さばだい)  大雄宝殿、刹竿台(せっかんだい)  法堂(はっとう)(重文)  法堂、「獅子吼」、費隠書。  法堂、聯法  法堂  法堂、蛇腹天井  法堂、匂欄  法堂、円窓  西方丈(重文)  東方丈(重文)  慈光堂(納骨堂)(重文)  慈光堂  慈光堂、内陣  禅堂(選佛場)(重文)  禅堂(選佛場)、聯、木庵書  禅堂(選佛場)、隠元書「選佛場」  禅堂   祖師堂(重文)  祖師堂 祖師堂 祖師堂、柱聯は木庵書。  祖師堂、達磨大師坐像  祖師堂  鼓楼(重文)  禅堂書院潜修禅  禅堂書院潜修禅  回廊  合山鐘(がっさんしょう)  石碑亭(重文)  石碑亭、亀趺  寿塔(寿蔵・真空塔)(重文)  舎利殿(重文)  知客寮  黄龍閣別館、ここで普茶料理を味わえる。  斎堂(禅悦堂)(重文)  斎堂(禅悦堂)、開梆  斎堂、雲版(うんばん)  斎堂、生飯台(さばだい)  斎堂、巡照板(木板、巡廊板)  伽藍堂(重文)  伽藍堂  伽藍堂  伽藍堂、本尊の華光菩薩像。その前に立つのは、三国時代の武将・関関帝。  鐘楼(つり鐘堂)(重文)  聯燈堂  聯燈堂   売茶堂  売茶堂  有聲軒、煎茶道会館  文華殿、黄檗文化研究所併設  文華殿  看門寮  檗林学舎

通玄門(重文)   開山堂(重文)  隠元師・費隠通容筆「瞎驢眼 ( かつろげん ) 」  開山堂、2代・木庵筆「開山堂」  開山堂、聯  開山堂、半扉の桃戸  開山堂、内陣、角柱となっている。  開山堂、匂欄は、卍の文様。  開山堂、蛇腹天井  屋根の宝珠  開山堂、マカラ(摩伽羅)  松隠堂(重文)    松隠堂、円窓  松隠堂

中和園   中和井(ちゅうわせい)、中和井碑  怨親平等塔  三門北にある菊舎尼の句碑「山門を出れば日本ぞ茶摘み唄」  茶具塚  筆塚  煎茶翁顕彰碑

塔頭・萬寿院  萬寿院  萬寿院  萬寿院  塔頭の一つ天真庵  天真庵  萬寿院   八幡宮祠堂(重文)  塔頭・法林院  法林院

龍目井  放生池  総門から法堂にかけ続く参道、黄檗様敷石  蛇腹天井  黄檗樹(きはだ)  隠元藪、総門近く

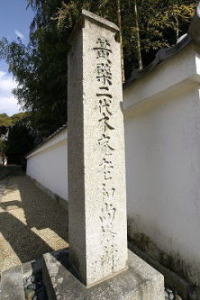

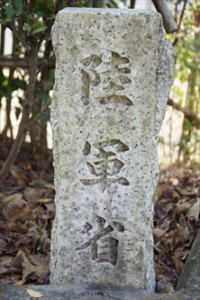

開山大師手植菩提樹  境内風景  【参照】「駒蹄影園碑」、境内西、道を隔てた総門前にある。  【参照】境内南の大駐車場入り口にある「旧陸軍火薬庫土塁、トンネル」の遺構  【参照】大駐車場入り口にある「陸軍省の石標」  【参照】「黄檗山開山隠元禅師登岸之地」の碑、亀趺の上に碑が立つ。境内西の宇治川に架かる隠元橋東詰にある 。  隠元橋 |

宇治の妙高峰、五雲峰の西に、黄檗(おうばく)宗・萬福寺(まんぷく-じ)がある。日本三禅宗(ほかに臨済宗、曹洞宗)の一つに数えられる。黄檗の禅は、念仏禅といわれ、明代末の禅を引き継いでいる。山号は黄檗山という。 黄檗宗の大本山、塔頭寺院は18、末寺は全国に500寺ある。本尊は釈迦如来。 天王殿の天王尊は、都七福神まいりの一つ、布袋尊になる。御朱印(4種類)が授けられる。 ◆歴史年表 江戸時代、1623年、この地、宇治の大和田には、第108代・後水尾天皇の生母・中和門院の別邸「大和田(おわだ)殿」が営まれていた。幕府は、この近衛家領の一部に寺地を求め、殿舎は撤去された。 1624年、萬福寺の建立が着工される。4代将軍・徳川家綱より寺地、大半の経費、資材を与えられた。 1659年、隠元隆琦(いんげん-りゅうき)は京都に新寺開創の上旨を受け、日本に留まることを決する。山城国宇治大和山を新寺境内にするとの令旨を受ける。 1660年、慧林性機(えりん-しょうき)は隠元に代わり境内地を受け、「黄檗山萬福寺」とした。 1661年、隠元が開山になり、開基は4代将軍・徳川家綱になる。隠元は、かつて黄檗山萬福寺(中国福建省福州)の住持であり、山号寺号も同じ「黄檗山萬福寺」にした。また、この地の風景は、福建省の黄檗山と似ているとして同じ寺名にしたともいう。以来、明の萬福寺は「古黄檗」、新寺は「新黄檗」ともいわれた。総門、西方丈、執事寮、雙鶴亭が建立される。当初は「臨済宗黄檗派」などと称した。 1662年、法堂、浴室が建立された。塔頭・東林院が創建される。二本松藩主・丹羽光重は、狩野探幽、益信、常信筆の「列祖図」、安信筆「十八羅漢図」を寄進する。 1663年、隠元は祝国開堂する。黄檗山禅堂、執事寮、侍者寮、行者寮、竹林精舎、松隠堂が建立される。4代将軍・徳川家綱は寺地400石(旧近衛領の一部、4カ村)を寄進する。仏師・范道生は隠元寿像、布袋像を造立する。 1664年、仏師・范道生は十八羅漢像を開光する。隠元は松隠堂に退隠した。木庵性瑫(もくあん-しょうとう)が2代に就く。開山寿塔、放生池が完成する。 1665年、木庵性瑫は出府し、寺地朱印状を受ける。甘露堂、米庫、土庫、通玄門が建立される。 1666年、後水尾法皇(第108代)により仏舎利、宝塔が贈られた。 1667年、4代将軍・徳川家綱より白金2万両、西域木などの寄進を受ける。舎利殿、八幡祠が建立になる。 1668年、大雄宝殿、斎堂、天王殿、鐘楼、知客寮、妙高亭が建立される。塔頭・華蔵院、八幡祠が建立された。 1669年、後水尾法皇は仏舎利の賛を贈る。伽藍堂、祖師堂が建立された。塔頭・法林院が創建される。 1670年、米頭寮が建立される。宝前庵、慈福院が創建された。 1671年、塔頭・万松院、法林院、漢松院、宝蔵院が創建される。 1672年、塔頭・瑞光院が創建された。 1674年、祠堂、祠堂寮が建立された。塔頭・紫雲院が創建された。 1675年、隠元三周忌に遺骸を寿塔に納める。開山堂が建立になる。塔頭・万寿院が創建される。 1677年、松隠堂方丈を移した。 1678年、三門、通天門、看門寮が建立される。 1679年、鼓楼、塔頭・緑樹院が建立された。伽藍は一応の完成になる。 1680年、木庵が紫雲院に退隠し、3代に慧林性機(えりん- しょうき)が就任した。 1682年、独湛性瑩(どくたん-しょうけい)が4代を継ぐ。 1692年、独湛性瑩が獅子林院に退隠し、5代に高泉性敦(こうせん-しょうとん)が就く。法堂、禅堂、斎堂、東西方丈の葺き替え、浴室、大庫房の再建、廻廊、三門の修造が行われる。 1693年、総門(第一義門)が再建された。 1694年、松隠堂が再建される。雑器庫が建立される。了翁道覚(りょうおう-どうかく)は大蔵経を寄進する。塔頭・天真院が創建される。 1696年、塔頭・自徳院、獅子林院仏殿が建立される。 1700年、幕府は伽藍修理費用として黄金千版を寄進する。 1701年、威徳殿が完成し、徳川家康以降の歴代の将軍神牌を安置する。 1703年、了翁は延寿堂(省行堂)を寄進、建立する。 宝永年間(1704-1711)、塔頭33院があった。 1704年、副司寮、米庫を建立する。 1708年、了翁の寄進により大雄宝殿の屋根を葺き替える。 1709年、開山国師(隠元)の道行碑を寿蔵の東南に建てる。舎利殿に後水尾天皇像を安置する。 1713年、悦峰は塔頭・幻梅院を改め真光院を創建した。 1721年、「普照国師広録」版木焼失分を補刻する。 延亨年間(1744-1748)、最盛期には、「臨済宗黄檗派(臨済禅宗黄檗派)」と呼ばれ、全国に1000の寺院を有した。 1784年、21代・大成照漢(だいじょう-しょうかん)の没後、中国僧の渡来が途絶えた。(萬福寺文書) 1789年、22代・格宗浄超(かくしゅう-じょうちょう)以降は日本人住持になる。 1853年、旧10月、篤姫(天璋院)が参拝した。 1854年、旧6月15日、伊賀上野地震について記され、20余年以来の事とある。(『六月中日記』)。11月4日、安政東海地震の長周期地震動について記されている。(『霜月中記録』) 近代、1873年、境内東部を陸軍省火薬庫敷地に収用される。 1874年、臨済宗になる。 1875年、21万坪の寺域の大半が陸軍省の火薬庫として接収される。このため、32院の塔頭は19院にまで減じた。 1876年、臨済宗から一宗として独立し、以後は黄檗宗大本山になった。 1882年、道永通昌(どうえい-つうしょう)は法堂に大蔵経版木を納める。 1917年、諸伽藍が修理される。 現代、1970年-1972年、開山堂、寿蔵、舎利殿、総門、祖師堂、法堂などが修造される。 1973年、文華殿が完成する。 2007年、「ほていまつり」が始まる。 2024年、10月、大雄宝殿・法堂・天王殿が国宝指定される。 ◆隠元 安土・桃山時代-江戸時代前期の渡来僧・隠元(いんげん、1592-1673)。男性。隠元隆琦(いんげん-りゅうき)。中国福建省の生まれ。 6歳の時、父が行方不明になり母を助けて働いたという。1611年、父を探す旅に出る。1620年、黄檗山の鑑源興寿により出家した。1624年、広慧寺・密雲円悟に禅を学び、1626年、大悟を得る。1633年、臨済宗・費隠通容(ひいん-つうよう)禅師の法嗣になる。1631年、獅子巌に住した。1637年、臨済正伝32世、中国の黄檗山萬福寺(古黄檗、福建省福州府福清県)の住持になり復興に努めた。1644年、浙江省・福巌寺、1645年、福州府・竜泉寺、1646年、古黄檗に再住した。日本仏教界の4度の招請、長崎・興福寺の逸然性融(いつねん-しょうゆう)の請により、1654年、63歳で厦門(あもい)を出帆し、僧侶11人、職人など総勢30人とともに長崎に着く。興福寺(南京寺)に入り、1655年、崇福寺(福州寺)、摂津・普門寺に移る。妙心寺の龍渓性潜(りゅうけい-しょうせん)らによる妙心寺住持就任は成功しなかった。龍渓、龍華院の竺庵浄印(じくあん-じょういん)らによる慰留が行われる。1658年、隠元は江戸で4代将軍・徳川家綱に謁見、大老・酒井忠勝の勧めもあり日本永住を決意する。後水尾法皇(第108代)、幕府により、宇治大和田の近衛家領に約9万坪の寺地を得、400石の援助により、1661年、隠元は古黄檗(中国福清県)を模し、萬福寺を開創した。1664年、萬福寺・松隠堂に退隠した。遺骸は、遺言により3年間棺のまま止め置かれ、1675年、境内の開山塔に埋葬された。黄檗宗の宗祖。諡号は大光普照国師など5つの号を贈られた。82歳。 隠元は中国の一部知識階級に普及した禅と、庶民の念仏を融合した念仏禅を説き広く布教した。『弘戒法儀』を著し、『黄檗清規』を刊行、叢林の規則を定め、制度や財政の規範を厳格にした。黄檗三筆「隠木即」(ほかに木庵性瑫、即非如一)の一人になる。黄檗宗では、正法眼蔵を説き、人は生まれながらに悟りを持つとされる。心中の阿弥陀仏に気付くことが根本目的であり、坐禅によるとされる。唯心の教えを大切にし、極楽浄土も見出せるとされる。 美術、医術、建築、音楽、史学、文学、印刷、煎茶式茶礼、普茶料理など、広く江戸時代の文化にも影響を及ぼした。隠元豆、西瓜(すいか)、蓮根(れんこん)、孟宗竹、木魚、明風の書体、机と椅子による会食(卓袱台)なども日本に伝えたという。 当時の幕府の対外政策下、長崎への唐船来航のみは交易盛んであり、永住する中国人商人の数は増えていた。長崎の唐寺・崇福寺(福州寺)に招かれた弟子・也嬾性圭(やらん-しょうけい)が、日本へ向かう渡航途中に遭難し亡くなる。その責を感じた隠元は、沈滞していた日本仏教界の招請に応じ長崎に着いた。妙心寺の龍渓性潜らによる妙心寺住持就任は成功しなかった。隠元の滞在は、当初3年の予定だったが、龍渓、龍華院の竺印浄印らによる慰留説得が行われる。隠元を当初は監視下に置いていた幕府も、後に国内に引き留めるために新寺の萬福寺建立を計画した。 ◆独立 性易 安土・桃山時代-江戸時代前期の黄檗の渡来僧・医師・独立 性易(どくりゅう-しょうえき、1596-1672)。男性。戴曼公。中国杭州の生まれ。1654年、明滅亡にともない長崎に来日した。来日した隠元隆琦(いんげん-りゅうき)の弟子になり師の布教を助けた。1655年、長崎・興福寺に入り、入門出家した。医業を開き、治痘を行う。岩国藩主・吉川公に招かれ、池田正直らに治痘法を教えた。萬福寺に行くことを果たせずに亡くなる。77歳。 門弟が萬福寺裏山に遺骨を葬った。 ◆木庵 性瑫 江戸時代前期の臨済宗黄檗宗派の渡来僧・木庵 性瑫(もくあん-しょうとう、1611-1684)。男性。黄檗木庵。福建省の生まれ。16歳で出家、開元寺の印明に付く。1629年、得度し、後に金粟山の費隠通容(ひいん-つうよう)に参禅した。1648年、天童山の費隠のもとへ戦乱により行けず、黄檗山の隠元隆琦(いんげん-りゅうき)に参じた。1650年、隠元の印可を受け、剣石の太平寺住持になる。1653年、太平寺を法弟・即非如一(そくひ -にょいつ)に譲る。1654年、隠元の日本渡航を送り象山恵明寺の住持になる。1655年、隠元に招かれ来日し、長崎・福済寺の住持になる。1660年、摂津国・普門寺の隠元のもとに赴き、1661年、開創された萬福寺に入る。1662年、即非如一とともに首座になった。1664年、隠元を継ぎ萬福寺2世になる。1665年、江戸で4代将軍・徳川家綱に謁見した。江戸紫雲山瑞聖寺など20余寺を開創した。1669年、将軍より紫衣を賜わる。1680年、萬福寺・紫雲院に隠退した。萬福寺・万寿院に葬られる。74歳。 門下に鉄眼、鉄牛、潮音など50余人がある。書は隠元、即非如一とともに黄檗三筆と称された。墨画も描いた。諡号は慧明国師。『木庵禅師東来語録』などを著す。 ◆慧林 性機 江戸時代前期の黄檗宗の渡来僧・慧林 性機(えりん-しょうき、1609-1681)。男性。福建省の生まれ。科挙の勉学をやめ補山の万歳山で出家した。1649年、隠元隆琦(いんげん-りゅうき)に師事し、1650年、記室になった。1654年、隠元に随行し来日し、隠元が摂津国・普門寺に赴いた際に西堂に任じられた。1658年、隠元が江戸に向いその留守を預かる。1661年、仏日寺の2代、この際に隠元から付法されている。1680年、萬福寺3代に就く。同年、江戸に上り将軍の徳川綱吉に賀を述べた。1681年、隠退した。73歳。 ◆中和門院 安土・桃山時代-江戸時代前期の后妃・中和門院(ちゅうか-もんいん、1575-1630)。女性。名は藤原前子(さきこ)。父・近衛前久(このえ-さきひさ)の3女。関白・豊臣秀吉の養女として入内する。1586年、第107代・後陽成天皇の後宮にはいり女御になる。南北朝時代以降中絶していた女御が復活した。1590年、聖興女王、1592年、龍登院宮、1593年、清子内親王(鷹司信尚室)、1596年、政仁親王(第108代・後水尾天皇)、1611年、尊英女王、1599年、近衞信尋( 近衞信尹養子、関白)、1603年、高松宮好仁親王(高松宮始祖)、1605年、一条昭良(一条内基養子、摂政・関白)、1606年、貞子内親王(二条康道室)、1608年、尊覚法親王(一乗院門跡)、尊蓮女王ら多くの皇子女を産む。1620年、院号を授けられた。56歳。 皇子女の教育、徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内、後水尾天皇の譲位など江戸幕府との間で調整した。 墓は泉涌寺(東山区)にある。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。男性。父・第107代・後陽成天皇、母・前子(中和門院)(関白・近衛前久の娘)の第3皇子。1611年、即位した。2代将軍・徳川秀忠の娘・和子を女御として迎えた。1629年、女一宮興子内親王(第109代・明正天皇)に譲位し、朝廷への介入を謀っていた徳川幕府には痛手になる。譲位後は、52年にわたり院政を敷いた。宮廷歌壇を確立し、文芸復興に尽力した。禅宗の一糸文守(いっし-ぶんしゅ)に傾倒し、1651年、落飾している。85歳。 ◆范 道生 江戸時代前期の渡来仏師・范 道生(はん-どうせい、1635-1670)。男性。中国福建省の仏工を生業とする家の生まれ。1660年、長崎の福済寺の招きにより来日し仏像を彫った。1662年頃、隠元に招かれ、萬福寺で造仏を行う。隠元は、日本人仏師の像に満足していなかったという。道生は、明時代末の写実的な彫刻様式(黄檗様、明本様式)を用い、日本になかった木寄技法なども取り入れた。日本人仏師を指導し、その像は手本とされた。後、作風は唐様として引き継がれる。 代表作として、萬福寺天王殿の1662年作の韋駄天立像(文華殿安置)、1663年作の弥勒菩薩坐像(布袋坐像)、大雄宝殿の1663年作の十八羅漢像、斎堂(禅悦堂)の1662年作の緊那羅王菩薩立像などがある。境内40体の仏像のうち27体が范道生の作という。道釈人物図なども描く。 1665年、帰省し、1670年、再来日したが、長崎奉行所は入国を許可せず、船中で病没した。34歳。 ◆高泉 性潡 江戸時代前期の黄檗宗の渡来僧・高泉 性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)。男性。性敦、諡号は大円広慧国師、仏智常照国師。明、福建省の生まれ。叔父・無住の黄檗山に就いて落髪した。翌年、住持・隠元隆琦に師事、殿司兼司鼓鐘、行堂。1654年、慧門如沛(にょはい)の法嗣になる。1656年、飯頭、典賓、1657年、記室になった。1661年、来日し、長崎・崇福寺に入る。1663年、萬福寺初の授戒会で引請阿闍梨、1665年、奥羽・甘露山法雲院住持、1669年、萬福寺・法苑院を建立し住した。1675年、金沢・献珠寺の開山になる。1678年、伏見・仏国寺の開山になる。1685年、晦翁に印可を付与し嗣法とした。(代付事件)。1692年、独湛性瑩(どくたん-しょうけい)を継いで萬福寺5代になり、黄檗宗中興の祖になる。1695年、江戸の将軍の徳川綱吉に拝礼、説法を行なう。萬福寺に帰り亡くなる。62歳。 ◆伯珣 照浩 江戸時代前期-中期の黄檗宗の渡来僧・伯珣 照浩(はくじゅん-しょうこう、1695-1776)。詳細不明。男性。中国僧。1773年、伊藤若冲が萬福寺を訪ね、照浩と会う。照浩は若冲に「革叟(かくそう)」という道号、上衣を授けた。古いものを革(あらた)めて新しいものを求めるの意味という。81歳。 ◆蒲庵 浄英 江戸時代中期-後期の黄檗宗の僧・蒲庵 浄英(ほあん-じょうえい、1722-1796)。詳細不明。男性。萬福寺23世。伊藤若冲が墨により浄英の肖像画を描いた。 ◆売茶翁 江戸時代前期-中期の黄檗宗(おうばく)の僧・売茶翁(ばいさおう/まいさおう、1675-1763)。男性。俗名は柴山元昭、僧号は月海、還俗し高遊外(こうゆうがい)。肥前(佐賀県)蓮池(はすのいけ)の生まれ。父・鍋島家殿医。11歳で出家し、黄檗山萬福寺末の肥前・龍津(りゅうしん)寺の化霖道竜(けりん-どうりゅう)に師事した。13歳で師とともに宇治・萬福寺の独湛性瑩(どくたん-しょうけい)に師事し、偈を与えられる。22歳で病になり、諸国歴遊後、陸奥仙台・万寿寺で月耕道稔(げっこう-どうにん)に参じ、臨済宗、曹洞宗の僧にも参禅する。その後、肥前の師のもとに戻り14年間仕えた。師没後、1732年、上洛する。宇治田原の茶業家・永谷宗円(ながたに-そうえん)と会い、永谷が考案した青製煎茶を売る生活に入る。腐敗した禅僧社会への警句とした。還俗後は高遊外に改めた。61歳で東山に煎茶の喫茶店「通仙亭(つうせんてい)」を開く。1755年、売茶業を廃業し揮毫を行う。蓮華王院の南、幻々庵で亡くなる。著『梅山種茶譜略』、詩『売茶翁偈語』。89歳。 「売茶翁」と称された。「煎茶の中興の祖」、「本朝煎茶の茶神」と呼ばれる。伊藤若冲、池大雅、与謝蕪村、小野蘭山、大典顕常、木村蒹葭堂らと親交あり、彼らは売茶翁を描いている。萬福寺に木彫の座像がある。相国寺の大典顯常と知りあい、大典は伝記『売茶翁伝』を記している。 ◆伊藤 若冲 江戸時代中期-後期の画家・伊藤 若冲(いとう-じゃくちゅう、1716-1800)。男性。京都・錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」の生まれ。1738年、父没後、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名した。1751年頃、宝蔵寺に父母の墓をたてる。1752年頃、相国寺の僧・大典顕常(だいてん-けんじょう)より、若冲の居士号を与えられる。大典は若冲を支援した。萬福寺の中国僧・伯珣照浩(はくじゅん-しょうこう)とも交流した。1755年、40歳で家督を弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。1758年頃、「動植綵絵」連作に着手した。1759年、鹿苑寺大書院障壁画を制作する。1764年、金比羅宮奥書院上段の間に描く。1765年、「動植綵絵」「釈迦三尊像」を相国寺に寄進(1770年完了)。宝蔵寺に亡弟の墓を立てた。1766年、相国寺に寿蔵を建てた。1767年、拓版画「乗輿舟」制作。1768年、『平安人物誌』に3番目に名が載る。1773年、若冲が萬福寺を訪ね、中国僧・伯珣照浩と会う。照浩は若冲に「革叟(かくそう)」という道号を授けた。1774年、若冲らが奔走し、錦市場の再開が許される。1776年頃、石峰寺五百羅漢の石像を制作を開始する。1788年、天明の大火で家を焼かれた。1790年、大坂・西福寺に襖絵「群鶏図」を描く。1791年(1790年とも)頃より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び、深窓真寂禅尼(心寂、末弟・宗寂の妻)と住んだ。斗米翁とも号した。名の由来は、米一斗(14kg)の謝礼で、墨画を描いたためという。一時、相国寺・林光院に住した黄檗宗・売茶翁(月海元昭)が、茶を売り一日の糧を得ていた逸話に倣ったという。1798年、石峰寺の観音堂に天井画「花卉図」を遺す。1800年、石峰寺に土葬され、相国寺で法要が行われた。 商いに興味を抱かず、妻帯肉食を拒み、狩野派、中国宋元画、清国・南蘋派に学ぶ。障壁画、画巻、水墨画、木版、拓版画に及び、花鳥、特に鷄の写生に専念する。その画風により「奇想の画家」といわれた。石峰寺境内に墓がある。相国寺(上京区)には生前墓の寿蔵がある。85歳。 ◆池 大雅 江戸時代中期の文人画家・池 大雅(いけの-たいが/いけ-たいが、1723-1776)。男性。京都の生まれ。父・京都銀座役人中村氏手代。4歳で父を亡くし、7歳の時、萬福寺で書を披露し「神童」といわれる。1737年、15歳で扇屋の袖亀堂(二条樋口町)を開く。16歳で彫印店を開き篆刻をした。文人画家・柳沢淇園に指墨画を学ぶ。20歳で聖護院門前に移る。1748年、富士山を踏破、1749年、白山、立山に移り、1750年、紀州の祇園南海を知る。30歳頃に画家・玉瀾(町)と結婚し、知恩院袋町、祇園真葛原に住し た。 中国南宋画を学び、琳派、西洋画も取り入れ、文人画(南画)大成者の一人になる。中国の故事、名所、日本の風景などを描いた。書家、俳人としても知られる。作品は40歳代に描いた「黄檗山萬福寺東方丈障壁画」30数面、与謝蕪村と共作した「十便十宜図」(1771)など。浄光寺に葬られた。54歳。 ◆池田 独美 江戸時代中期-後期の医師・池田 独美(いけだ-どくび、1735-1816) 。男性。善卿。通称は瑞仙。周防(山口県)の生まれ。曾祖父・池田正直以来家学の痘科学を学ぶ。安芸厳島での痘病治療を行い、大坂、京都で開業する。1797年、幕府の医官になり、1798年、医学館教授。著『痘科弁要』など。82歳。 墓は萬福寺(宇治市)にある。 ◆仏像・木像 ◈ 大雄宝殿の当寺本尊「釈迦牟尼佛」(250cm)は、江戸時代前期、1669年、范道生の指導のもと京大仏師兵部作になる。また、安土・桃山時代の様式があり、日本人仏師作とみられている。 両脇侍は「摩訶迦葉(まかかしょう)」、「阿難陀(あなんだ)阿難」の二尊者を安置する。詳細は不明。 ◈ 大雄宝殿の本尊の両脇に「十八羅漢像」(129.5㎝-133㎝)を安置している。江戸時代前期、1663年-1664年に范道生作により、円通殿(法堂)に預けたという。また、京仏師も参加したとされる。いずれも坐像になる。 黄檗宗では、従来の鎌倉時代、室町時代の十六羅漢に、明代寺院の形式を受け継ぎ「慶友(けいゆう)尊者」と「賓頭蘆(びんずる)尊者」を加え、十八羅漢とした。中国、台湾に現存する大雄宝殿と同様になる。 1.賓度羅跋羅惰闍(ひんどらばらだじや)尊者、2.迦諾迦伐蹉(かだくかばさ/かなかばっさん)尊者、3.迦諾迦跋釐堕闍(かだくかばりだじや/かなかばりだじゃ)尊者、4.蘇頻陀(そびんだ/すびんだ)尊者、5.諾矩羅(なくら/なこら)尊者、6.跋陀羅(ばだら/ばたら)尊者、7.迦理迦(かりか)尊者、8.伐闍羅弗多羅(ばしやらふつたら/ばじゃらぶだら)尊者(仏陀羅尊者)、9.戍博迦(じゆはか/じゅばか)尊者、10.半吒迦(はんだか)尊者、11.羅怙羅(らふら/らごら)尊者、12.那伽犀那(なかさいな/なかちな)尊者、13.因掲陀(いんかだ)尊者、14.伐那波斯(ばなばし/ばなばす)尊者、15.阿氏多(あした/あじた)尊者、16.注荼半吒迦(ちゆだはんだか/ちゅうだはんだか)尊者、17.慶友(けいゆう)尊者、18.賓頭盧(びんずる)尊者になる。18の写実的、人間的な像が安置されている。 なお、十六羅漢中の1番を賓頭盧頗羅陀尊者とし、加える2尊が迦葉(かしょう)・軍徒鉢歎尊にする場合もある。 奥州白河藩主・本多下野守忠平と兄弟・忠利・忠以が母・法光院の7回忌菩提のために寄進した。香木は有馬康純の寄進による。1663年作の「羅怙羅尊者(らごらそんじゃ)坐像」(130㎝) は、釈迦の子とされる。手で開いた胸から仏顔が見えている。誰の心の中にも仏が宿ることを示すという。木造、彩色。 ◈ 開山堂に安置の「隠元禅師像(寿像)」(160cm/161.7cm)は、江戸時代前期、1663年前後の范道生(はん-どうせい、1635-1670)の作による。72歳の隠元像という。生前に古希を祝し造立された寿像になる。木造等身大の椅像であり、写実的に皺が彫られている。頭髪、髭も植毛し、爪も長く伸ばしている。当初は、白払子を手にしていた。現在は失われている。木造、材は中国産の鉄梨木。 祝拝(毎月1・15日)、開山忌(毎月3日)、他山からの僧を招待して祥忌(4月3日)が営まれる。 ◈ 天王殿安置の「弥勒菩薩坐像(布袋坐像)」(110.3cm)は范道生作になる。江戸時代前期、1663年に造立された。かつて、松隠堂に安置され、1668年に遷された。 金色に輝き、ふくよかな姿をし、片膝を立て坐している。徳の高さから布袋は、中国の弥勒菩薩信仰と交わり「弥勒菩薩の化身」と称された。現在でも中国、台湾では「弥勒(ミロフ)」と呼ばれ、「弥勒菩薩」とされている。萬福寺では「弥勒仏」とされている。 仏陀の涅槃より56億7千万年後に顕れる弥勒菩薩の代わりを務めているという。布袋は七福神の中で唯一実在した人物で、名を契此(かいし)という。南北朝末後梁の高僧、定応大師と号した。日用品を入れた大きな袋を担いで旅をし、市中で吉凶、天候などを占った。貧しい人々を救済し、袋の中から必要な物を与えた。人々からの御礼の品は袋の中に入れられ、再び行脚の旅に出た。このため、袋は次第に大きくなっていった。いつしか「布袋」と呼ばれる。布袋は参拝する人の口からその煩悩を吸い込み、最後に参拝する際に、袋から徳を取りだして授けるという。布袋信仰は古くより存在し「都七福神の布袋さん」としても知られる。木造、漆箔。 ◈ 天王殿の「韋駄天立像」(112.9㎝)は、江戸時代前期、1704年に清で造立された。伽藍の守護神になる。弥勒菩薩坐像の背面(東)に安置されている。それ以前は、江戸時代の范道生作のもう一つの「韋駄天像」(112.9㎝)が安置されていた。俗説として、像の周りの金網は、見目麗しい像が夜に遊ばないように張られたともいう。木造、彩色。 四天王のうちの「持国天」(223.1㎝)は、江戸時代前期、1674年/1679年に日本人仏師の友山・香浦作と見られている。明風を学んで造られた。木造、彩色。 ◈ 禅堂安置の本尊「観音菩薩坐像」(160㎝)は、江戸時代、范道生一派作の白衣(びゃくえ)観音という。日本の観音像に類例はないとされる。頭に布を被り白衣観音と呼ばれた。袈裟を纏い定印を結ぶ。珍しい乾漆の技法で造られ、中空になっているとみられる。台座、卓、瑠璃塔も技巧は秀麗とさる。観音の胎内には、隠元の母からの手紙が貼り付けてあるという。木造、漆箔。 右に善財童子立像、八蔵龍女立像を祀る。 ◈ 祖師堂の「達磨大師坐像」(166.5㎝)は、江戸時代前期、1663年-1664年、范道生作になる。明代彫刻の影響がある。達磨は釈尊より28代目の弟子、禅宗の初祖とされ、中国に渡り、禅を伝えた。 左右に歴代住持の位牌が祀られている。 ◈ 伽藍堂の本尊「華光菩薩像」(163.5㎝)は、伽藍を守護する伽藍神を祀る。江戸時代前期、1663年に范道生作による。1669年に遷された。 その前に立つのは、三国時代の武将・「関関帝」、両脇には三面大黒天、弁財天を祀る。 ◈ 天王殿、四天王のうちの「持国天」(223.1㎝)は、江戸時代前期、1674年に、日本人仏師作と見られている。 ◈ 「弁財天坐像」(74㎝)は、江戸時代作になる。八臂、頭に鳥居、宇賀神を載せる。弁財天の体部は蛇という。 ◈ 斎堂(禅悦堂)に、「緊那羅王菩薩立像」(107.5cm)を祀る。江戸時代前期、1662年に范道生作による。かつて法堂にあり、江戸時代前期、1668年に遷された。八部衆の一人であり、楽器を演奏し歌を得意とする音楽天とされる。衆僧の食事を見守る火徳神になる。青面朱髪、右手に斧を持つ。 ◈ 舎利殿に、江戸時代前期、1709年より「後水尾法皇木像」が祀られている。9月19日に法皇忌が行われている。 ◆建築 創建以来、伽藍は中国の明朝仏教建築様式を取り入れている。江戸時代の創建以来、一度の火災にも遭っていない。このため、創建当初の姿を今日に伝える国内唯一の寺院になる。ただ、開創当初の建物で現存するのは、江戸時代前期、1661年建立の西方丈のみになる。境内の建物23棟、回廊などが重要文化財に指定されている。 境内西に総門がある。総門だけは見通しを避け、他の伽藍よりやや北寄りに構える。続く三門、天王殿、大雄宝殿(本堂)、法堂、威徳殿は、いずれも西面し、東西の一直線上に建ち並ぶ。ほかの七堂伽藍が、線上の南北(北の鼓楼、祖師堂、禅堂など、南の鐘楼、伽藍堂、斎堂など)に対称に配置されている。主要な伽藍の周囲、間は廻廊により縦横に結ばれている。これらは、明朝仏教建築様式を取り入れた伽藍配置になる。 独特の建築様式として、伽藍正面1間を「吹き放し」(柱間に、壁、扉、窓などがない)にしている。法堂、大雄宝殿、開山堂には、「蛇腹天井(じゃばらてんじょう、黄檗天井)」が見られる。正面1間の軒下に円弧形の垂木を蛇腹梁や束で支える様式になる。龍の腹を表している。檐廊(えんろう)」と呼ばれる。 開山堂、雄宝殿には正面小扉に魔除けの意味がある「桃戸」、桃の実の意匠の「桃符」という飾りが付けられている。法堂の匂欄は、「卍崩しの文様(卍崩し組子)」、開山堂は「卍の文様」、大雄宝殿の「襷(たすき)匂欄」があり、これは中央チベットに源流がある。奈良時代の法隆寺などの南都寺院に使われ、江戸時代初期に萬福寺でも用いられた。黄檗を通じてもたらされた円柱を用いているのは、三門、天王門、通玄門、舎利殿、寿蔵になる。 建材には、南方産(シャム国)の西域木(鉄梨木、チーク材)が使われている。木理は通直で重硬、加工は容易、耐水性の特性がある。虫害にも優れ、年月を経るとロウ状の成分が浸み出し、材の色合いが増す。「木の宝石」と呼ばれ、高級素材として知られる。 ◈ 「総門」(重文)は、江戸時代前期、1661年に創建された。1693年(1688年とも)に再建された。中央の屋根の部分を高くし、左右を一段低くしてある。中国門の「牌楼(ぱいろう)式」、「漢門」とも呼ばれた。中央上部裏面(東側)には「円相」が型取られている。風水的の「白虎鏡」になる。屋根大棟にある魔除けの水神・聖獣の「マカラ(摩伽羅、魔羯魚)」は、聖域結界の象徴とされる。インドの想像上の生き物で、ガンジス川のワニに起源し、ワニは女神の乗り物という。重さ800㎏。屋根降棟(くだりむね)に火神の「カーラ(鬼瓦)」がある。このような個性的な鬼瓦が境内の各伽藍に360所にある。 平面的には四脚門になる。3間2間、一重、三間一戸。切妻造段違、本瓦葺。 額「第一義」は第5代・高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)の書による。高泉は何度も書き改めたという。聯も高泉筆による。 ◈ 「三門」(重文)は、江戸時代中期、1678年に建立された。三門は三解解脱を表し、ここより脱俗の聖域に入ることを示している。左右に裳階(もこし)、階段を覆う山廊がある。太鼓型の礎石になる。大棟(屋根)中央に中国風の火焔付き宝珠が載る。 円柱。間口17.7m。三間三戸、二階二重門、入母屋造(楼門造)、本瓦葺、両山廊付、山廊は2間1間、一重、切妻造、本瓦葺。 正面の額「黄檗山」(重文)は緑青に金字で書かれている。「萬福寺」(重文)ともに隠元隆琦書。背面の額「旃檀林」は千呆性侒(せんがい-しょうあん、1636- 1705)書による。 ◈ 三門の「窟門(くつもん)」は、江戸時代中期、1768年に建立された。山門の両側に開いた通り口になる。 左の「白雲関(窟門)」は、5代・高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)の書による。右は「通霄路(つうしょうろ)」という。 ◈ 「大雄宝殿(だいおうほうでん)」(本堂)(国宝)は、江戸時代中期、1668年に建立された。本堂であり、山内最大の伽藍になる。大雄とは釈迦如来を意味している。材はすべて西域木(鉄梨木、チーク材)を使用し、豪商・勝性印居士、徳川幕府の寄進による。日本では唯一最大のチーク材を使った建造物になる。大棟中央に火焰付、二重の宝珠が載る。正面入口は魔除けとされる桃の実の彫刻を施した小扉「桃戸」がある。左右に西面して2つの円窓がある。日月を象徴し、縦桟の細かい障子になっている。 3間3間、正面、側面とも22mあり、境内最大の建物になる。「歇山重檐式(けっさんじゅうえんしき)」であり、二重重ね入母屋屋根とも呼ばれる。重層ではなく下の屋根は裳階(もこし)付きになっている。外見上は二重構造に見え、実際には、下方の檐(屋根)は装飾であり、内部は単層構造になる。蛇腹天井。床は黒い敷瓦の四半敷。裳階の1間を加えると、正面5間、側面6間、入母屋造、本瓦葺。正面1間は吹き放し、月台附属。 上層の額「大雄寶殿」は隠元(1592-1673)書、下層の額「萬徳尊」は木庵性瑫(もくあん -しょうとう、1611- 1684)書、本堂内部須弥壇の上の額「真空」は第122代・明治天皇(1852-1912)の宸筆による。4本の巨大な聯は、隠元、木庵性瑫(もくあん -しょうとう、1611-1684)、即非如一(そくひ-にょいつ、1616-1671)、彗林性機(えりん- しょうき、1609-1681)、高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)、悦山道宗(えっさん-どうしゅう、1629-1709)など筆が掛けられている。このように長いものは日本では珍しいという。 大雄宝殿前に月台が設けられている。月光を堂内に取り入れるために白砂が敷かれている。平石の罰跪香頂石(梵檀石)は、月台中央に置かれている。月台とは、仏法、戒律、月の象徴とされる。叢林の違反者がここで跪き懺悔する。刹竿台(せっかんだい)には、幢幡(どうばん)を立てる。 ◈ 「慈光堂(納骨堂)」(重文)は、江戸時代前期、1675年に建立された。 ◈ 「法堂(はっとう)」(国宝)は、江戸時代前期、1662年に建立された。かつては「円通殿」といった。酒井忠勝の寄進による。1664年に法堂になる。正面1間通は吹き放しになる。内部には須弥壇のみを置き、仏像は安置されていない。説法、上堂や住持の晋山式などに使う。 匂欄は、「卍崩しの文様(卍崩し組子)」になっている。奈良時代の法隆寺などの南都寺院に使われ、江戸時代初期に改めて黄檗を通じてもたらされた。内部は非公開。蛇腹天井。5間6間、間口22.2m、一重、入母屋造、棧瓦葺。 須弥壇上の額「法堂」は隠元隆琦(1592-1673)書で、黄檗山では唯一の楷書大書による。昆尼垣の額は4代・独湛性瑩(どくたん-しょうけい、1628-1706)書、重文指定。「獅子吼」は費隠通容(ひいん-つうよう、1593-1661)書。聯法、内の聯は、2代・木庵性瑫(もくあん -しょうとう、1611-1684)、3代・彗林性機(えりん- しょうき、1609-1681)、外の聯は、6代・千呆性侒(せんがい-しょうあん、1636-1705)の書による。すべて重文指定。 ◈ 「天王殿(てんのうでん)」(国宝)は、江戸時代前期、1668年に建立された。徳川家綱の寄進による。寺の玄関になる。 中国では一般的な建築様式になる。天王殿の起源はチベット仏教寺院(ラマ教寺院)にあり、中国を経て日本にもたらされた。黄檗宗の寺院にしか見られない。正面一間通りは吹き放し。方柱はチーク材になる。堂内に2本の円柱がある。X型の組子を入れた匂欄は、特異な「欅匂欄(たすきこうらん)」と呼ばれ、チベット・中国で使用された意匠で、日本では珍しい。 5間3間。間口19.8m。一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈ 「西方丈」(重文)は、江戸時代前期、1661年に建立された。総門とともに最初に建てられた建物になる。隠元時代の建物では唯一残る。奥(東、右手)に、徳川歴代将軍を祀る威徳殿がある。かつては雙鶴亭があった。 桁行17.8m/20.3m、梁間11.9m、一重、切妻造(入母屋造)、東面、北面、西面庇附属、杮葺、廊附属、桟瓦葺。非公開。 ◈ 「東方丈」(重文)は、江戸時代前期、1663年に建立に建立された、中央に寿位がある。1日、15日の朝礼、式礼では、住職がこの寿位で執り行う。襖、壁には江戸時代の絵師・池大雅「五百羅漢の図」「虎渓三笑の図」「西湖の図」が描かれていた。奥(東、左手)に、住職の移住する甘露堂がある。非公開。 桁行21.0m/20.9m/梁間14.9m、単層、入母屋造、柿葺、式台、中門、廊附属、桟瓦葺。 額、聯は木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611-1684)筆による。 ◈ 「威徳殿(いとくでん)」(重文)は、 江戸時代前期、1701年に建立された。徳川歴代将軍の位牌を祀る。 3間3間、一重、入母屋造、向拝1間、背面突出部、1間2間、寄棟造、本瓦葺。 ◈ 「漢松堂」がある。 ◈ 「禅堂(選佛場)」(重文)は、江戸時代前期、1663年に建立された。前大老・酒井忠勝の寄金による。座禅が行われるところで、両側に畳敷きの単がある。境内、三黙道場(斎堂、浴場、禅堂)の一つになる。5間6間、単層、入母屋造、本瓦葺、背面庇附属、桟瓦葺。 聯は木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611- 1684)書、内部の聯は隠元隆琦(1592-1673)書、6代・千呆性侒(せんがい-しょうあん、1636-1705) 書による。 ◈ 「祖師堂」(重文)は、江戸時代前期、1669年に建立に建立された、今津浄水居士寄進による。3間3間。間口8.3m。一重、入母屋造、本瓦葺。 柱聯は木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611- 1684)書による。 ◈ 「鼓楼」(重文)は、江戸時代、1679年に建立された。二階四周に縁と逆蓮柱付の匂欄を廻らし、大棟(屋根)両端に鯱を置く。階上に梵鐘がある。 間口8.5m。重層、入母屋造、本瓦葺。 ◈ 「八幡宮祠」は、江戸時代前期、1667年に建立された。正面90cm、単層流造。 ◈ 「斎堂( さいどう、禅悦堂)」(重文)は、江戸時代前期、1668年に建立された。徳川家綱寄進。高脚飯台と腰掛があり、本山僧衆の食堂になっている。境内、三黙道場(斎堂、浴場、禅堂)の一つになる。5間6間。間口18.6m。単層、入母屋造、本瓦葺。 表には生飯台(さばだい)、前方入口の前に、「開梆」、「雲版」があり、聯・額ともに木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611-1684)書による。 ◈ 「伽藍堂」(重文)は、江戸時代前期、1669年に建立された。古川堅物寄進による。伽藍を守護する伽藍神を祀る。 3間3間、間口8.3m。単層、入母屋、本瓦葺。 ◈ 「鐘楼(つり鐘堂)」(重文)は、江戸時代前期、1668年に建立された。長崎の元奉行・黒川与兵衛が寄進した。鼓楼と相対し、同じ大きさになっている。 1間1間、間口8.5m。重層裳階(もこし)付、入母屋造、本瓦葺。 階上に梵鐘がある。鐘は戦時中供出され、戦後再鋳された。鐘は、朝4時半開静、夜9時の開枕に大鐘と太鼓により、時刻と消灯、起居動作の始終を知らせる。また、賓客来山の際にも、鐘鼓交鳴して歓迎を表わす。 ◈ 「聯燈堂」は、江戸時代後期、1789年に建立された。近代、1973年に再建された。 ◈ 「祠堂(しどう)」(重文)は、江戸時代前期、1674年に建立された。位牌堂になる。 3間2間、間口11m、単層、入母屋造、本瓦葺、背面庇附属、桟瓦葺。 ◈ 「有聲軒」、「煎茶道会館」は、近代、1928年に建立された。煎茶席、煎茶趣味の庭園がある。全日本煎茶連盟の本部が置かれている。 ◈ 「売茶堂」は、近代、1928年に建立された。煎茶道の開祖・月海元昭(売茶翁、1675-1763)を祀る。扉には魔除けの蝙蝠が象られている。1月、5月、8月を除く毎月16日には、全国煎茶道連盟による売茶忌が行われている。 ◈ 「文華殿」は、現代、1972年に建立された。宝物・資料の収蔵保管と展示を行っている。隠元の遺品、中国伝来品、画家・喜多元規、伊藤若沖、池大雅などを所蔵する。一般公開は、年2回春と秋になる。黄檗文化研究所を併設する。 ◈ 「大庫裏」は、江戸時代後期、1821年に建立された。 桁行23.8m、梁間14.0m、切妻造、本瓦葺、南面庇附属、桟瓦葺。 ◈「石碑亭」(重文)は、江戸時代前期、1709年に建立された。 ◈ 「松隠堂(しょういんどう )」(重文)は、江戸時代前期、1663年に創建された。1694年に再建された。関備前守長政夫人性温の寄進による。その住居を移築している。1664年、隠元はここに退隠し、1673年に亡くなる。その後、開山塔院(客殿)として使われる。各塔頭の住職が輪番で守ってきた。元禄時代(1680-1709)に現在地に移転増築された。 書院造の和様、単層入母屋造。 萬福寺の開山塔院として、松隠堂の建物のうち開山堂、通玄門、寿蔵、舎利殿、客殿、庫裏、侍真寮がある。 ◈ 「松隠堂・開山堂」(重文)は、江戸時代前期、1675年に建立される。1694年に再建された。白壁・卍の勾欄がある。氷裂文の石畳、白砂などが見られる。 蛇腹天井。3間1間。間口18.8m、一重裳階付き、正面は吹き放し。背面に向唐破風造の後室が付く。入母屋造、本瓦葺。 ◈ 「松隠堂・通玄門」(重文)は、江戸時代前期、1665年に建立された。開山堂の正門に当たる。「奥深く玄妙なる真理、仏祖の位に通達する門」の意味がある。門は重要な結界の一つであるため、円柱になっている。本柱が軒まで延びる。角柱も使われている。 四脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈ 「松隠堂・寿塔(寿蔵・真空塔)」(重文)は、江戸時代前期、1663年に建立された。隠元の墳墓で、生前に築造された。屋根に露盤・宝珠を置く。半円形石垣が寿蔵を囲んだ中国式墳墓になる。円柱、一辺1.8m。六角円堂、一重、屋根は宝形造、本瓦葺。 円窓の戸板題「寿蔵」は隠元(1592-1673)書による。額「眞空塔」は第112代・霊元天皇(1654-1732)書による。 ◈ 「松隠堂・舎利殿」(重文)は、江戸時代前期、1667年に建立された。境内の北の高台に建てられている。隠元により帰依した後水尾法皇が、黄金の佛舎利多宝塔を奉安するために自ら寄進した。1709年に法皇の木像が祀られている。 円柱、3間3間、間口6.3m。一重宝形造、本瓦葺。 9月19日に法皇忌が行われている。 ◈ 「松隠堂・客殿」(重文) は、江戸時代前期、1694年に建立された。 桁行20.0m、梁間13.0m、一重、入母屋造、西面北突出部 桁行9.9m、梁間5.8m、南面玄関 桁行8.0m、梁間4.0m、一重、南面入母屋造、玄関東面突出部 桁行4.0m、梁間3.3m、一重、唐破風造。 ◈「松隠堂・庫裡」(重文)は、江戸時代前期、1694年頃に建立された。 桁行11.9m、梁間10.0m、一重、切妻造、南面突出部 桁行4.0m、梁間1.9m、客殿間取合 桁行5.9m、梁間5.9m、一重、両下造、桟瓦葺。 ◈「松隠堂・侍真寮(じしんりょう) 」は、江戸時代前期、1661-1672年に建立された。 桁行9.8m、梁間8.5m、一重、入母屋造、客殿間渡廊下附属、桟瓦葺。 ◈「八幡宮祠堂」(重文)は、 天王殿前にある。江戸時代前期、1675年に建立された。 ◆僧 住職は、隠元以来、13代・竺庵浄印 (じくあん-じょういん、1696-1756)までの歴代は中国からの渡来僧が務めた。江戸時代中期、1740年、14代に日本人僧・正宗龍統(しょうじゅう-りゅうとう、1428-1498)が就く。15代は再び中国人僧の黄檗大鵬(おうばく-たいほう、1690-1774)、16代、17代が日本人僧、18代は大鵬が再任された。20代、21代も中国人僧、1786年、22代に日本人僧の格宗浄超(かくしゅう-じょうちょう、1711-1790)が就任し、以後、日本人僧が続いている。 書に秀でた黄檗の三筆として「隠・木・即」三人の僧が挙げられる。隠元ほか、2代・木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611- 1684)、即非如一(そくひ-にょいつ、1616-1671)のことで、木庵、即非は、4代・独湛性瑩(どくたん-しょうけい、1628-1706)、12代・杲堂元昶(こうどう-げんちょう、1663-1733)とともに文人画も嗜んだ。書の高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)、南源性派(なんげん-しょうは、1631-1692)、書・明風篆刻の独立性易(どくりゅう- しょうえき、1596-1672)、唐絵(南画)の逸然性融(いつねん-しょうゆう、1601-1668)、そのほか難民の救済を行った6代・千呆性侒(せんがい-しょうあん、1636-1705)などがいる。 日本人僧の「四傑」としては、隠元の日本滞留に尽力した龍渓性潜(りゅうけい-しょうせん、1602-1670)、幕府との渉外に努めた黄檗鉄牛(おうばく-てつぎゅう、1628-1700)、一切経の開刻した鉄眼道光(てつげん-どうこう、1630-1682)、図書館の創始者の了翁道覚(りょうおう-どうかく、1630-1707)、また、煎茶道の開祖・月海元昭(げっかい-げんしょう、1675-1763)、近代以降、視聴覚障がい教育の開拓者、黄檗柏樹子(おうばく-はくじゅし、1836-1925)などがいる。また、還俗しチベット探検した河口慧海(かわぐち-えかい、1866-1945)がいる。 江戸時代初期-中頃、萬福寺の住職は中国から渡来した僧侶だった。現在も朝夕の勤め、儀式作法、法式・梵唄には中国寺院の仏教儀礼が受け継がれている。 ◆月海・煎茶 茶は中国よりもたらされた。隠元の時代には、境内に茶畑があり、その茶は「隠元茶」と呼ばれていた。 煎茶道の祖といわれた江戸時代の僧・月海元昭(1675-1763)は、肥前に生まれる。8歳で黄檗宗・龍津寺の化霖により得度、13歳で萬福寺4代・独湛に学ぶ。その後、病に罹り、寺を去る。遍歴の後、龍津寺に戻り、江戸時代中期、1720年以後、寺に戻ることはなかった。 長崎で煎茶を学び、鴨川畔に「通仙亭」を開く。1742年より、担い棒を肩に市中で茶を売り歩く。文人との交友広く、相国寺の大典顕常、絵師・伊藤若沖、池大雅などもそのもとに集まった。 売茶翁、高遊外ともいわれた。境内に売茶堂が建てられており、胸像が祀られている。 ◆龍関連 隠元は、寺の建立に際して風水に留意した。また、境内全体が龍にたとえられている。 中国では龍文は天子・皇帝の位を表し、黄檗山では大力量の禅僧を龍象にたとえた。また、龍は寺院の守護神ともいう。 ◈総門前には、二つの龍の目、「龍目井(りゅうもく-い/せい)」が設けられている。江戸時代前期、1661年に、隠元が掘らせたという。龍の目に当たる。隠元は、「山に宗あり 水に源あり 龍に眼あり 古に輝き今に勝る」という。 ◈総門南にある「放生池」は、江戸時代前期、1664年に完成した。捕らえられた生き物を放して功徳を積む放生会が行われる。隠元は、放生の考えを強く持っていたという。池の形は半月型で、風水上の機能を有するという。龍の口、また、龍の心臓に当たるともいう。 ◈総門から法堂まで続いている参道に「黄檗様敷石菱形」がある。正方形の平石で、さらに両側を石條(せきじょう、細長い石)で挟んである。これは、龍の背の鱗を表すという。江州日野田中藤左衛門・矢野儀右衛門の寄進による。菱形の石の上に立てるのは住持のみに限られている。 ◈造天井の黄檗宗独特の「蛇腹(じゃばら)天井」が、大雄宝殿、法堂、開山堂にある。これらは、垂木が弧を描き、龍の腹のように見える。 ◆唐音・声明 黄檗宗では、法式、読経もすべて中国で行われていたものを継承している。 「黄檗唐音(とういん)」は、中国音のことで、黄檗宗では読経の際に今も唱えられている。明代の華南杭州付近の方言だったという。南京官話音ともいう。巡照版を打つ際にも、唐音での応答が行われている。 禅堂で、報鐘(ばうちょん)、版木、鐘楼の大鐘、太鼓が鳴らされ、斎堂の雲版、引鏧(いんきん)、引き続き大雄宝殿では、誦経の際に、木魚(もくぎょ)、太鼓、銅鑼(どら)、鏧子(けいす)などの様々な法具の鳴物と唐音の節経(ふしきょう)が行われる。この読経は「梵唄(ぼんばい)」と呼ばれ、4拍子を基本にする旋律を刻み、節の付いた経を詠む。これらは、音楽的であり「黄檗の声明」と呼ばれている。 ◆文化財 ◈紙本著色「隠元隆琦和像」(重文)は、江戸時代前期、1671年、喜多元規(きた-げんき、?-?)筆、喜多は長崎に生まれた。描かれた人物は他に例のない正面を見据え、写実的で、黄檗様の典型的な肖像画になっている。 ◈明時代、1636年、陳賢筆「観音図帖」(重文)。 ◈池大雅筆「虎渓三笑図」(重文)、木庵性瑫)筆「三門聯原書」(重文)、高泉性激書「総門木聯」(重文)、江戸時代の「位置萬福寺寺域絵図」(重文の附)、「萬福寺諸伽藍並塔頭絵図」(重文の附)など。 ◈絹本墨画「蒲庵浄英像」(170×80.5㎝)は、江戸時代後期、1797年に伊藤若冲が描いた。1795年に賛。顔に陰影をつけ、眉、髭などは点で描く。他方、衣は太い線で簡単に描かれ、刀を持つ両手も楕円形で簡潔な描写になっている。 ◈建物に掲げられている扁額(木額)40面、柱などに掲げられている聯44対、榜牌13面、下書14幅などが「黄檗山、木額、柱聯、榜牌、同下書」として重文に指定されている。額、聯は隠元、木庵性瑫(もくあん-しょうとう、1611-1684)、即非如一(そくひ-にょいつ、1616-1671)、高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)、張瑞図(ちょう ずいと、1570 -1640)などの筆による。 ◈仏殿、十八羅漢の跋陀羅尊者(ばったらそんじゃ)に折檻を受ける虎の木彫りがある。虎は両足をそろえ、身を伏せる。頭を上げ、牙をむき大きな眼で見上げている。 ◈大雄宝殿に大きな「木魚」がある。木製の仏具の一つになる。経、唱題の調子をとるために鳴らす。中国の明代にあり、日本では室町時代の遺品もある。江戸時代の初めに、隠元が伝えたともいう。 球形の木を空洞にし、表面一部に魚鱗の彫刻をした。魚鼓(ぎょく、魚板)から、団扇形に変化し、二頭一身の竜が向き合い珠形になった。また、魚の頭と尾を結んで造り、霊魂不滅の象徴とされた。目を閉じない魚は、僧が不眠不休の修行をすることを意味した。善因、善果、悪因、悪果の因縁を表し、これを鳴らすことで、時間が二度と戻らないこと、一期一会の形を表すという。口に玉を咥えるのは、三毒の「貪、瞋、痴」を表し、この三毒を浄化し、行事儀式を行う意味がある。 ◈斎堂(禅悦堂)の前方入口の前に「開梆(かいぱん)」(2m)がある。魚の形をした法器であり、「魚ほう(開版)」、「魚」、「魚鼓」、「飯梆(はんぽう)」(『黄檗清規』)ともいう。日常の行事、儀式の時を知らせるために礼棒で打たれる。 ◈斎堂(禅悦堂)の表には「生飯台(さばだい)」がある。鬼界の衆生に施す飯を載せる。 ◈斎堂(禅悦堂)の入口の前には、「雲版(うんぱん)」がある。江戸時代前期、1661年頃に設置された。朝と昼の食事と朝課の時に打つ。青銅製。 ◈「巡照板(木板、巡廊板)」は、斎堂など境内5カ所にある。起床(起床、開枕)を告げるために、朝の4時半と夜9時に、雲水(修行僧)が木槌で打ち鳴らして各寮舎を回る。叩く際には唐音で経が読みあげられる。巡照板には、次のように書かれている。「謹白大衆 生死事大 無常迅速 各宜覚醒 慎勿放逸」。意味は、「謹んで修行者(大衆)に申し上ぐ、生死は事大にして、無常は迅速なり、各々覚醒して、無為に時を過ごさぬように」になる。 ◈石碑亭の亀趺の上に、江戸時代、1673年に後水尾天皇から隠元に贈られた「特賜大光普照國師塔銘」の刻文がある。 ◈合山鐘(がっさんしょう) の雲文梵鐘は、江戸時代前期、1696年に6代・千呆性侒(せんがい-しょうあん、1636-1705)により再鋳された。開山堂、寿蔵、舎利殿で行われる儀式の出頭時にのみ鳴らされる。 ◈羅漢像の尊者に従う江戸時代作の虎像がある。 ◆障壁画 江戸時代中期、1770年頃(1764年頃とも)東方丈に描かれていた池大雅筆「五百羅漢図」8幅(重文)(各180×115㎝)は、指や指の腹、爪、掌などを使う指墨法(指頭画)により多くの羅漢を描いた。金泥も施す。「西湖図」(重文)。 ◆食作法・普茶料理 黄檗宗において食事も修行の一つとされる。食前に唱える「五観の偈(ごかんのげ)」という偈文(げもん、文章)がある。 「典座(てんぞ、台所)」の僧が料理を作り、配膳は「行堂(ひんたん)」が行う。朝食の「粥座(しゅくざ)」は粥、たくあん、梅干し、塩昆布になる。昼食は「斎座(さいざ)」、夕食は「薬石」と呼ばれ、野菜の煮物などが加わる。食事は斎堂の4人の卓に腰掛け、それぞれが持鉢に分ける。 普茶(ふちゃ)料理は、隠元が日本にもたらした食(じき)作法をいう。普茶とは、禅の言葉では「普(あまねく)く大衆に茶を施す」の意になる。法要の後の茶礼を起源とし、労いの意味が込められている。 料理は、典座和尚により作られる。見た目は美しく、油を使い、高蛋白、低カロリー料理になる。味は「五味」とされ、甘、酸、塩辛さ、苦さ、辛を一度に味わう。「菜単(ツァイタン、献立)」として、「擬(もど)き」は、食材として使えない魚肉料理を、野菜、穀類、豆腐などで似せて作る。食材は旬により変わる。青(緑)、赤、黄、白、黒の五色の食材が必ず出される。 ほかに、「筝羹(シュンカン)」は、旬の野菜、乾物の煮物などを大皿に盛り合わせてる。「麻腐(マフ)」は、ごま豆腐料理になる。「寿免(スメ)」は、「清湯(チンタン)」ともいわれ、澄まし汁で、具に唐揚げが入る。「浸菜(シンツァイ)」は、淡味、季節感のある食材を用いる。「雲片(ウンペン)」は、調理の際に残った食材を細かく刻み葛でとじ、雲に見立てた。「油茲(ユジ)」は、素材や衣自体に味が付けられ、唐揚げに近い。「水果(スイゴ)」は、果物と甘味で料理の最後に出される。 席に上下の隔たりなく4人1卓で、茶を喫しながら、大皿の料理(2汁6菜)を小皿に分けあって食する。 ◆椅子 黄檗禅では、厳格な儀礼で高僧は「曲椂(きょくろく、曲彔、椅子)」という椅子に坐り、その前の踏床(ふみどこ/ふんどこ)と呼ばれる台に足を置き、靴を脱いだ。これらは「頂相」(ちんぞう)に多く描かれている。 ◆碑など ◈三門前にある「禁牌石(きんぱいせき)」は、山門を潜るにあたって、修行者としての自覚、自省を促す。 ◈「中和井(ちゅうわせい)」、「中和井碑」は、かつてこの地に後水尾天皇の母、中和院の大和田御殿があった。使われていた井戸が中和井だった。現代、1972年に整備された。 ◈怨親平等塔由来は、日中戦争(1937- 1945)の戦禍に犠牲になった両国の精霊を慰める。山田玉田和尚により宝篋印塔内に妙法蓮華経が納められている。 ◆蓮 境内に蓮が咲く。130種、150鉢あり、6月-7月に開花する。中に吉兆を呼ぶという双頭の蓮があり、一つの茎に二つの花をつける。 ◆都七福神まいり 室町時代、京都では民間信仰として七福神信仰が始まったとされ、都七福神は最も古い歴史がある。恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、寿老人、福禄寿の七神の信仰があり、その後、各地に広まったという。 現在の都七福神は、京都恵比須神社の恵比須神、松ヶ崎大黒天妙圓寺の大黒天、六波羅蜜寺の弁財天、東寺の毘沙門天、萬福寺の布袋尊、赤山禅院の福禄寿、革堂(行願寺)の寿老人になっている。福がもたらされるという正月の参詣と毎月7日の縁日がある。 ◆文学 ◈三門北に菊舎尼の句碑「山門を出れば日本ぞ茶摘み唄」が立つ。江戸時代の俳人・田上菊舎(たがみ-きくしゃ、1753-1826)は長門に生まれた。24歳で夫と死別、萩の清光寺で出家し、芭蕉を慕い諸国行脚の旅に出る。江戸時代後期、1790年に寺を訪れている。碑は、近代、1922年に建立された。戦時供出になり、現代、2006年に再建された。 ◈江戸時代後期、1838年の旅日記『百たらずの日記』(撰・石瓦翁)に「黄檗の万福寺に至り諸堂のこりなく見めくる。いとからめきて、きらひやかなり」と記されている。 ◈江戸時代後期、1855年の旅日記『西遊草』( 著・清河八郎 )に「黄檗山は幽静にて結構なる寺なれは、必らす見るへきなり」と記されている。 ◈江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、総門が描かれている。 ◈立命館大学生・高野悦子(たかの-えつこ、1949-1969)は、現代、1967年4月30日、天が瀬ダム、萬福寺を訪ねている。(『二十歳の原点序章』) ◆五ヶ庄 境内は五ヶ庄(ごかしょう)にある。平安時代中期以降、藤原摂関家の領地になる。平将門の乱(935-940)で、この地の藤原忠文の所領「冨家殿(ふけどの)」を譲られ、近衛家の所領になる。中世(鎌倉時代-室町時代)、この地に別業の「冨家殿」、「羽戸院(はどいん)」が営まれたという。(『雑事要録』)。別業は江戸時代まで続いた。江戸時代、隠元は、幕府から寺領地(近衛家所領)を得て、この地に萬福寺を開いた。 五ヶ庄の地名由来について、周辺の8村の総称ともいう。領主近衛家の御家の荘園「五家の荘」よりの転訛ともいう。 ◆隠元登岸之地 「黄檗山開山隠元禅師登岸之地」の碑は、境内西の宇治川に架かる隠元橋東詰にある。亀趺の上に碑が立つ。 この地は、要衝地として「岡屋の津」と呼ばれ、港が開かれていた。鎌倉時代、近衛兼経の別荘が営まれる。以後、近衛所領になり、「御殿の浜」と呼ばれた。 江戸時代前期、1659年に、隠元は船で宇治川を遡り、新寺の候補地を探していた。この付近で、東方の山、妙高峰裾より、二羽の鶴が舞いたつのを見たという。隠元は、縁起がいいということで、ここで降り立ち、寺の建立地と決めたという。以後、「隠元浜」とも呼ばれる。 萬福寺創建により、資材がここから荷揚げされた。近代には、蒸気船が発着し、物資が荷揚げされていた。現代、1949年、木橋が架けられ、隠元橋と呼ばれる。しかし、1953年の水害で流出した。その後、1956年に架けかえられた。2008年に、新たに架けかえられている。石碑は、隠元の故郷福建省の石材が使われている。 ◆隠元登岸之地駒蹄影園碑 「駒蹄影園碑」は、境内西、道を隔てた総門前にある。 鎌倉時代の初め、宇治の里人が、茶の種の蒔き方が分からずに困っていると、栂ノ尾高山寺の明恵が通りかかる。明恵は、馬を畑に乗り入れ、馬の蹄の跡に種を蒔くように教えたという。 近代、1926年、功績の顕彰のために、宇治郡茶業組合により碑が建立された。「栂山の尾上の茶の木分け植えて迹ぞ生ふべし駒の足跡」明恵。 ◆墓 黄檗霊園に黄檗僧・医師・独立性易の墓がある。 その門弟医師・池田錦橋(1736-1816)、佐井聞庵、進藤広之、竹中文輔の墓がある。 現代、2016年より、樹木葬もできる公園墓地「メモリーガーデン」を開いている。 ◆樹木 ◈何本かキハダがある。黄檗樹(きはだ)は、ミカン科になる。樹木の内側が黄色いことから名付けられた。黄檗山の山号は、中国の萬福寺周辺に、キハダが繁茂していたことから名づけられた。漢方薬、染料としても使われた。 近代、大正期(1912-1926)末期、山本悦心和尚が中国黄檗山より取り寄せた種子で発芽させたという。 ◈クロガネモチ、クロマツ、アカマツ、開山堂近くにカレンボク、タラヨウがある。潜修禅前にチャンチャンがある。隠元が中国より持参し植えたという木かどうかは不明。 ◆映画 時代劇映画「危うし!怪傑黒頭巾」(監督・松村昌治、1960年、東映)の撮影が行われた。 ◆旧陸軍火薬庫 境内南の大駐車場入り口に「旧陸軍火薬庫土塁、トンネル」の遺構がある。近代、1875年以降、黄檗公園一帯は、旧陸軍の火薬庫が置かれていた。寺域の大半は、旧陸軍に接収されている。周囲には強固な土塁が構築され、出入口のトンネルが設けられた。第二次世界大戦後の1945年以降も、数少ない戦跡として保存されている。 ◆宿坊・修行体験・普茶料理 宿坊の「青少年文化研修道場」には宿泊できる。普茶料理が頂ける。坐禅、写経、僧修行(一日修行、一泊修行)などができる。 ◆普度勝会 普度勝会(ふどしょうえ)(10月中旬3日間)は、福建省でかつて広く行われ、日本の盂蘭盆会に当たる。この世のすべての生きとし生ける精霊を回向する。大雄宝殿前と堂内に祭壇が組まれ、施餓鬼法要、放生の儀式、最後に補施(ほーぜー)法要が営まれる。龍踊り、獅子踊りが奉納される。中国物産展が開かれる。 ◆年間行事 新年年頭法要(1月1日-1月3日)、百丈忌(1月17日)、仏涅槃会(2月15日)、東日本大震災物故者慰霊法要(3月11日)、開山祥忌(黄檗開山・宗祖隠元禅師祥当忌)(4月3日)、仏降誕会(4月8日)、佛供講法要(信徒各家総回向)(4月第3土曜日)、厳有忌(第4代・将軍・徳川家綱祥当忌)(5月8日)、全国煎茶道大会(5月第3土・日)、蛍放会(6月22日-6月23日)、中元法要(盂蘭盆会)(7月13日-7月15日)、祥當売茶忌(7月16日)、法皇忌(第108代・天皇後水尾法皇忌)(9月19日)、北向地蔵尊彼岸回向(霊園総回向)(9月23日)、月見の夕べ(10月初旬)、達磨忌(10月5日)、月見の煎茶会秋(10月中旬)、留二地華僑普度勝会(中国祭)(10月中旬3日間)、慈愍忌(じみんき、宗祖隠元生誕日)(11月4日)、煤払い(12月13日)、臘八接心(12月1日-8日)、仏成道会(12月8日)、煤払い(12月13日)、餅つき(12月29日)、除夜の鐘(21:30に開門される。23:00より整理券配布される。23:45より最初は管長らが鐘を撞く。その後は参拝者が撞く。0:00より大般若心経を唱える法要がある。甘酒接待、蕎麦接待がある。)(12月31日)。 ほていまつり(布袋尊 [弥勒菩薩] の縁日、生誕・降臨の日)(手作り市、法要、お茶席、音楽演奏。)(2月・8月を除く毎月8日)、文華殿特別展(春と秋に1か月の宝物展)。勤行見学(毎月1日、15日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 19 萬福寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 9 萬福寺』、『隠元渡来 興聖寺と萬福寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『万福寺』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都の地名検証 3』、『京都仏像を訪ねる旅』、『もっと知りたい京都の仏像』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『事典 日本の名僧』、『日本の名僧』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『若冲の花』、『若冲への招待』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都 神社と寺院の森』、『京の福神めぐり』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 仏教新発見 30 長谷寺 萬福寺』、『週刊 日本の仏像 6 平等院』、『週刊 古寺を巡る 41 萬福寺』、『週刊 京都を歩く 47 萬福寺/三室戸寺 宇治 2』、『京都・美のこころ』、『週刊 日本の美をめぐる 29 与謝蕪村 池大雅と文人画』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「萬福寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「高野悦子『二十歳の原点』案内」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||

|

|

|||||