|

|

|

| 三室戸寺 (京都府宇治市) Mimuroto-ji Temple |

|

| 三室戸寺 | 三室戸寺 |

|

|

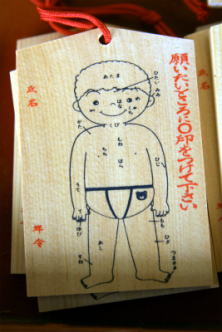

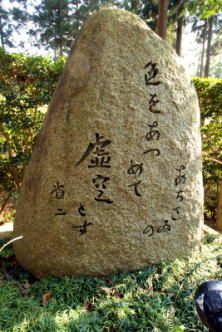

山門    参道  「みむろどう」の碑、かつては「三室堂(みむろどう)」とも呼ばれていた。  境内に至る石段は60段ある。   ツツジ、アジサイ   本堂  本堂  本堂扁額「明星山」  朝鮮鐘龍頭  若乃花、貴乃花の勝運祈願  本堂前のびんずる(賓頭廬)、体の悪い部分をさすると治癒するという。   本堂前の回向柱、本尊と柱は五色の綱でつながれ、参拝者は柱に触れることで本尊との縁を結ぶ。  勝運祈願の宝勝牛(牛玉)  福徳兎    草鞋  宇賀神  阿弥陀堂(府文化財)  阿弥陀堂(府文化財)  三重塔(府文化財)  シャクナゲ  三重塔(府文化財)  霊宝殿    鐘楼  霊泉不動水  霊泉不動水  十八神社  十八神社、扁額  十八神社本殿(重文)   宝篋印塔  浮舟の古蹟、『源氏物語』宇治十帖の浮舟の古蹟。  「あぢさゐの 色をあつめて 虚空とす」省三、岡井省二(1925- 2001)は、三重県生まれの俳人、内科医。加藤楸邨、森澄雄に師事。「寒雷」に入会、「杉」創刊に参加。「槐」を創刊、主宰した。  芭蕉の句碑「山吹や宇治の焙炉のにほふ時」  新羅大明神  新羅大明神  新羅大明神  薬師如来   石亭  ツツジ  つつじ園の環水平アーク(水平な虹が見える光学現象)   ツツジ   シャクナゲ  アジサイ  ハス  ハス |

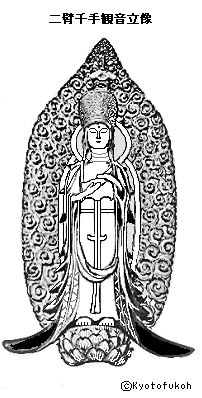

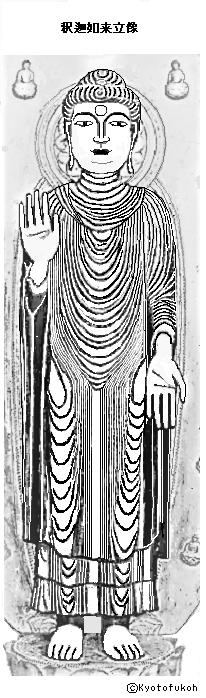

明星山(みじょう-ざん、三室戸山(233m)の山腹に三室戸寺(みむろと-じ)がある。杉木立の巨木続く参道の後、さらに急な石段を昇る。境内は、四季折々の「花の寺」として知られている。 かつて、「三室堂(みむろ-どう)」とも呼ばれていた。山号は明星山という。明星天子が天下ったことに因むという。 本山修験宗の別格本山、本尊は千手観音立像を安置している。 西国三十三所観音霊場第10番札所。神仏霊場会第124番、京都第44番。 勝負運祈願、金運、足腰健全、健康祈願、病気平癒の信仰がある。かぐや姫伝説に因み、良縁祈願の信仰もある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、宝亀年間(770-781)、第49代・光仁天皇が、観音像を安置する御室(みむろ)離宮を建てたことから、「御室戸寺」と称したという。(寺伝) また、770年、光仁天皇の勅願により、南都大安寺・行表が創建したともいう。 平安時代、第50代・桓武天皇は、千手観世音菩薩像を自ら造り、その胎内に二臂の観音像を納め本尊としたという。 寛平年間(889-898)、園城寺の開祖・智証大師(円珍)が中興した。 第65代・花山法皇(968-1008)は離宮を設け、第10番の札所に定めた。 長和年間(1011-1015)、第67代・三条天皇(在位:1011-1016)は法華三昧堂を建立する。 第72代・白河天皇(在位/1073-1087)は、常行三昧堂を建立し、荘園を寄進した。 1098年、三井寺・隆明(りゅうめい)が清凉寺別当に就く。釈迦像の模刻を三室戸寺に安置する。 1099年頃、康和年間(1099-1104)とも、隆明により中興され隆盛になる。(『行尊巡礼記』)。第73代・堀河天皇は、隆明に帰依し、伽藍を増修する。羅惹院本尊尊星王護摩料所にな 白河法皇(1053-1129)の皇子・静証法親王(御室戸宮)が入寺している。 この頃、創建以来、光仁、花山、白河の三天皇の離宮(御室)になる。「御室戸寺」の「御」の字を、三天皇の「三」に替え、「三室戸寺」と称するようになったという。 中世(鎌倉時代-室町時代)、周辺に寺領が散在したという。 鎌倉時代、第83代・土御門天皇(在位:1198 -1210)の勅命により、現在地に移され再興される。 1225年、園城寺長吏・覚実は円珍の御影を祀る。堂舎を閉じ仏事を断絶した。以後、衰退する。 室町時代、1406年に焼失している。 1462年、失火により焼失した。 1467年、近衛政家が、当寺で紅葉を見物する。(『後法興記』) 1468年、政家、聖護院門跡が当寺で遊興を重ねる。(『後法興記』) 文明年間(1469-1487)、第103代・後土御門天皇の勅命により、現在地に移され再興されたともいう。 1479年、宇治衆、三室戸衆の境界をめぐる騒乱により焼失している。日野富子の宇治・神明社参詣が契機になった。(『大乗院寺社雑事記』『後法興記』) 1482年以降、園城寺・阿弥陀院の壱阿により再建された。 1487年、落慶している。 1489年、再興堂の供養が行われた。(『後法興記』) 1573年、宇治・槇島(まきしま)の合戦で、室町時代幕府15代将軍・足利義昭が槇島城に立て籠もる。義昭方に宗徒が加勢したため、織田信長により当寺は焼かれた。その後、寺領を没収され次第に衰微する。 江戸時代、1639年、道晃法親王により復興された。 明和-寛政年間(1764-1801)、子院・金蔵寺以外は荒廃した。 1815年、1814年とも、法如和尚により、現在地で本堂の改築が行われている。(棟札) 1818年、本尊・観音菩薩が65日間にわたり開帳された。(『宇治郷留日記』) 1844年、別院四十八願寺などの子院、坊舎が描かれている。(『三室戸寺一山疎絵図』) 近代、1910年、三重塔が移築される。 1918年、子院・金蔵院の書院、茶室「九窓亭(きゅうそうてい)」が売却、移築された。 現代、1972年、山門が建てられる。 1988年、庭園が作庭された。 1989年、「つつじ・しゃくなげ園」が完成する。 1990年頃、境内に多くのツツジ、アジサイなどが植えられる。 ◆行表 奈良時代の僧・行表(ぎょうひょう、722-797)。男性。大和国(奈良県)の生まれ。父・檜前(ひのくま)調使案麻呂。741年、恭仁宮で道せんに師事し得度し、743年、興福寺北倉院で受戒した。興福寺で禅・唯識を学ぶ。後、近江・崇福寺の寺主、近江国の大国師。770年、光仁天皇の勅願により、御室戸寺を創建したともいう。778年、最澄の師として、780年、最澄を得度させる。後、奈良・大安寺に移った。 ◆円珍 平安時代前期の僧・円珍(えんちん、814-891)。男性。智証大師。讃岐国(香川県)の生まれ。母は空海の姪に当たる。景行天皇の15代孫という。829年、15歳で比叡山に登り、天台座主・義真に師事し、19歳で天台宗年分度者になる。833年、比叡山戒壇院で菩薩戒 を受け、12年間籠山行に入り学頭、内供奉に任じられる。838年、十二年籠山中に黄不動尊の示現に遭う。845年、大峯、葛城、熊野三山、那智の滝に参籠し、三井修験道の起源になる。846年、比叡山真言学頭に推される。850年、伝燈大法師位に叙せられる。853年、唐に渡る。6年後の858年、経典類441部1000巻を携え帰国する。 859年、園城寺長吏。866年、三井寺別当職(長吏)に任じられた。868年、第5世座主になる。天台別院・ 園城寺(三井寺)を再興し、伝法灌頂の道場とした。 天台寺門宗の宗祖天台宗寺門派の祖。入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。弟子は500余人、教えを受けた人は3000人といわれる。没後の929年、第60代・醍醐天皇より智証大師の諡号(大師号)を贈られる。 ◆隆明 平安時代中期-後期の天台宗の僧・隆明(りょうみょう、1019/1020-1104)。男性。号は羅惹院僧正。父・権中納言・藤原隆家。明尊に師事した。第72代・白河天皇、第73代・堀河天皇の護持僧になり、白河上皇に授戒した。園城寺・羅惹院を創建し、三室戸寺を再興する。崇福寺、梵釈寺の別当を歴任した。1098年、園城寺長吏、法成寺執行職を寺門派僧に固定するよう申請した。1100年、園城寺の大衆に住房を焼かれる。長吏を甥・増誉に譲る。1102年、大僧正。 ◆仏像 ◈霊宝殿に安置の本尊、「二臂千手観音立像」(30㎝)(重文)は、飛鳥仏と伝えられる。金銅製。 伝承がある。奈良時代、770年、第49代・光仁天皇は、宮中に毎夜金色の霊光が差し込むのを見て、右少弁(右少史とも)・犬養(藤原犬養)に霊光の源を調べさせた。犬養は、宇治川支流の志津川渓流を遡り、森の中の水青く澄む淵に辿り着く。淵の中からは、二丈(6m)余りの「千手観世音菩薩」が現れた。犬養が淵に飛び入り、仏を抱き上げると、一尺二寸(36.4cm)の二臂の尊像と化した。また、1枚の蓮弁が観音像に化したともいう。天皇は、行表を招き、御室をこの地に移し、観音像を本尊として安置し、寺名を御室戸寺と称した。 平安時代前期、805年、第50代・桓武天皇は、尊像を開扉し大供養を営んだ。白壇木で最初に出現したという千手観世音菩薩像を自ら刻んだという。二丈一尺の丈があり、その胎内に観音像を納めた。さらに、大悲閣を造立し、帝都鎮護の御寺にしたという。 室町時代中期、1462年、失火により寺が焼失した。その際、桓武天皇の大像の千手観世音菩薩像は焼失する。だが、本尊の観音像、常行堂本尊の阿弥陀三尊、隆明念持の釈迦如来立像などは焼失を免れたという。以後、焼失しなかった二臂の観音像が本尊になり、千手観音と呼ばれるようになったという。 普段は非公開で、前立を拝する。本尊は、現代、2009年秋、1925年以来84年ぶりに開帳された。 ◈本堂に「千手観音立像」を安置する。渓流から感得したという。金銅二臂。 ◈霊宝殿に平安時代作の定朝様、阿弥陀三尊が安置されている。かつて、阿弥陀堂に安置されていた。 ⋄「阿弥陀如来坐像」(87.7㎝)(重文)は蓮華座上で結跏趺坐し、弥陀定印を結ぶ。平安時代末の定朝様の作風を見せる。 木造、寄木造、漆箔。 ⋄左脇侍「観世音菩薩坐像」(101/110㎝)(重文)は、鎌倉時代作ともいう。蓮華を捧げる。跪坐(きざ、正座に近いが足のつま先を立て、膝頭とつま先で床に付く状態)の姿勢をとる。木造、寄木造、漆箔。 ⋄右脇侍「勢至菩薩坐像」(101.2㎝)(重文)は鎌倉時代作ともいう。合掌し、跪坐の姿勢をとる。木造、寄木造、漆箔。 ◈「釈迦如来立像(清凉寺式釈迦如来像)」(154㎝)(重文)は、平安時代作になる。縄状の頭髪、両肩から通肩の衣、衣文は古代インド様式で、上衣から透けて見える下衣の文様が見られる。平安時代後期、1098年、三井寺隆明(御室戸僧正)が清凉寺別当に就いた際に、清凉寺の釈迦像の模刻を三室戸寺に安置したという。清凉寺式釈迦像摸刻の最古例であり、忠実に模している。瞳に黒石を嵌める。 木造、寄木造、白木、彩色、截金文。 ◈「毘沙門天」(105㎝)(重文)は、平安時代末作になる。平安時代-鎌倉時代への移行期の作による。忿怒相で、左手は腰、右手は腰に託している。 木造、寄木造、彩色、彩色。 ◈「浮舟観音」は、平安時代作になる。『源氏物語』に登場する浮舟の念持仏という。 ◈三重塔に「大日如来」を安置する。 ◆建築 ◈「山門」は、1972年に建立された。 ◈「本堂」(京都府指定文化財)は、江戸時代後期、1814年/文化年間(1804-1808)に建立された。正面に扁額「明星山」を掲げている。5面4面、重層、入母屋造、桟瓦葺、正面唐破風の向拝。 ◈「三重塔」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1704年の建立による。かつて兵庫県佐用郡三日月村(現・佐用町)の高蔵寺(こうぞうじ)にあり、近代、1910年、当初は三室戸寺の参道西方の丘上に移築、その後、現在地に移された。中央に桟唐戸、左右に花頭窓、周囲に縁を廻らし、擬宝珠勾欄付、全高16m。方3間、本瓦葺。 ◈「阿弥陀堂」(京都府指定文化財)は、江戸時代中期、1747年に建立された。親鸞の父・日野有範の墓だという。親鸞の娘覚信尼が祖父の有範の墓上に阿弥陀堂を建てて、阿弥陀三尊を安置し菩提を忌ったという。有範の居住したという四十八願寺の額も伝わる。その三尊は、法蔵庫にある。 ◈「鐘楼」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1689年/文化年間(1804-1818)に建立された。 ◈「十八神社本殿」(重文)は、室町時代後期、1487年に建立された。蟇股に「長亨元年(1487年)」の墨書銘があった。身舎に円柱、舟肘喜木、前面柱は吹放し、3間社流造、3間向拝付。杮(こけら)葺。 ◆三室戸・三室戸寺 地名の「三室戸(みむろと)」の由来について、神が宿る神籬(ひもろぎ)の山、森の「御室(みむろ/みもろ)」にあるともいう。境内後方の明星山(三室戸山)は御室の山として信仰されてきた。 同じく、「御諸(みもろ)」「三諸(みもろ)」も、神が降臨する「御森(みもり)」の転訛ともいう。 また、「神霊地(御室)の入り口(戸)」を表すともいう。境内東方の明星山(200m)頂には、磐境があり、古代より崇敬を集めていた。平安時代中期、隆明の頃に、明星天子降臨の伝承もある。 寺名の三室戸寺(みむろとじ)には変遷がある。かつて、俗称の「三室堂(みむろどう)」、三室戸の「お堂」の意味で呼ばれていたという。後に、「三室戸(みむろど)」の「戸」の字が当てられ、「三室戸寺(みむろとじ)」になったという。 また、「御室(みむろ)戸寺」、「御室堂」と呼ばれ、光仁天皇、花山天皇、白河天皇の御室離宮が営まれたことから呼ばれるようになった。「御室戸寺」の「御」の字を、三天皇の「三」に替え、「三室戸寺」と称するようになったという。 ◆朝鮮鐘の龍頭 「朝鮮鐘」がある。 安土・桃山時代、1573年、室町幕府15代将軍・足利義昭が織田信長の討伐を図った。 義昭の宇治槙島城が攻められ、無条件降伏する。この槙島合戦では、当山の僧が足利方についたため、伽藍は破壊され、梵鐘も没収になった。 鐘は、豊臣秀吉の五奉行のひとり増田長盛の手に移る。龍頭だけが切り取られ床の間の置物とされた。だが長盛は病になる。梵鐘破壊の祟りとして、寺に還そうとした。だが、僧は「破鐘、寺に無用」として受け付けなかったという。 長盛は陳謝し、病気平癒の祈祷を依頼すると完治した。以来、寺に御供米を贈り、龍頭も還された。その後、龍頭を撫でると金還るとの信仰を集めた。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の絹本著色「如意輪観音像」1幅(宇治市指定文化財)。 ◈南北朝時代の絹本著色「朝熊山曼荼羅図」1幅。 ◈明代の絹本著色「乾闥婆像」1幅。 ◈室町時代の「古地図」。 ◆庭園 庭園は、5000坪(16500㎡)の広さがあり、傾斜地に造られ、回遊路が付けられている。現代、1989年に中根金作(1917- 1995)の作庭による。 北に枯山水式がある。阿弥陀三村尊の石組があり、大海の白砂に3つの神仙島が配されている。池泉回遊式は滝口から二筋の流れがあり、池に注ぐ。池中央に蓬莱島がある。ほかに広庭などがある。 ◆十八神社 境内の「十八(じゅうはち)神社」は、大物主命(おおものぬしのかみ)、熊野樟日命(くまのくすびのみこと)、手力雄命(たぢからおのみこと)の三神を祀る。 かつて、主神・大物主命のほか18神を祀ったことから十八神社と呼ばれた。近代、1868年に15神が廃されている。寺の創建以前より祀られており、かつては当寺の鎮守社だった。現在は、旧室戸村の産土神として崇敬されている。 ◆新羅大明神 境内に祀られている新羅大明神は、平安時代前期、貞観年間(859-877)に、天台座主・智証大師(円珍、814-891)が疾病退散のため勧請し、本堂東に祀られた。 現代、1955年に現在地に遷され再建された。 ◆宝勝牛 勝運祈願の宝勝牛(牛玉)の逸話が残る。江戸時代に、当寺に観音詣した富右衛門という百姓が飼っていた弱々しい牛が、観音のご利益で立派な牛になった。 ある時、牛は口から丸い粘液状のものを吐き出し、日に日にその玉は大きくなる。牛は、地域一番の権兵衛の牛に戦い勝った。富右衛門は、その報奨金をもとに、牛の仲買人として成功したという。 宝勝牛の口に銜えた牛玉(玉石)の観音に触れると、勝運に恵まれるという。 ◆宇賀神 宇賀神は、現代、2011年に安置された。頭は翁、体は蛇の姿をしている。五穀豊穣の神であり、尾をさすると金運、髭は健康長寿、耳は福が来るといわれている。 民話がある。かつて、村人に殺されそうになっていた蟹を娘が助けた。その恩に、蛇に襲われそうになっていた娘を蟹が助けた。娘はその御礼に宇賀神を奉納したという。 ◆かぐや姫・三室戸 『竹取物語』のかぐや姫の名付け親は、この地に住んでいた「三室戸斎部秋田(みむろどのいんべのあきた)」ともいう。 この「三室戸(みむろ)」の「み」は尊称であり、「むろ」は、「家の奥の土で塗り固めた部屋(室)」、「と」は「戸(処)」ともいう。 三室戸の場所は、宇治・三室戸であるとも、宮中の御窟院(みくついん)ともいう。斎部氏は大和政権(大和朝廷)の祭祀を司った。 三室戸との伝承に因み、当寺での良縁祈願の信仰も生まれた。 ◆源氏物語 境内の一角に『源氏物語』、『宇治十帖』第51帖「浮舟」の古跡「浮舟」の碑が立つ。現在地に、江戸時代には浮舟古跡社が祀られ、仏像(30cm)が安置されていたという。江戸時代中期、寛永年間(1741-1744)に石碑に改められた。また、かつては奈良街道沿いにの浮舟社にあり、その後、境内の石段下に移され、その後に現在地に再度移されたという。 浮舟は恋に苦しみ尼になることを決意する。また、物語に登場する宇治の阿闍梨の寺とは、三室戸寺が想定されているという。 物語では、宇治の薫君にかくまわれている浮舟を匂宮は忘れられない。浮舟も次第に匂宮に惹かれていく。如月の十日頃、雪の宇治を訪れた匂宮は、小舟に浮舟を乗せ遊び、一日を語り暮らした。三角関係で思い悩んだ浮舟は、死を決意する。宇治川に投身しようとして比叡山横川の僧に救われ、出家し宇治に隠れ住む。 ◆親鸞 親鸞(1173-1263)の父・日野有範(1302‐1363)は、皇太后宮職より三室戸に隠居し、「三室戸大進入道」と呼ばれた。 このため、親鸞生誕地を日野ではなく三室戸とする説もある。 ◆観音山・明星山 本堂裏山の観音山に、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ、?-312)が葬られているとされる。 宇治山の支峰の明星山は、境内の東に聳える。三室戸山ともいう。聖護院の門主は、大峰山入山前に、17日間の護摩を修していた。 ◆花暦 ◈梅、桜(4月)、三重塔周辺に千株のシャクナゲ(4月-5月)。 ◈平戸ツツジ、霧島ツツジ、久留米ツツジ、ミツバツツジなどの2万株(4月末-5月初)のツツジが知られ、「ツツジ寺」とも呼ばれる。現代、1987年より植栽が始まった。1989年に「つつじ・しゃくなげ園」が開園した。 ◈6月、30種、1万株の西洋アジサイ、額アジサイ、柏葉アジサイ、アマチャ、幻の七段花などが咲くことから、「アジサイ寺」ともいわれる。 ◈本堂周囲の蓮(7月上-8月中旬)もあり、埋め立てられた小椋池の希少種を愛好家から寄付されたもの、珍種の大洒錦、古代の大賀ハス、青円寺ハス、陽山紅、ミセススローカムなど、約100種250鉢がある。秋明菊(10月)、紅葉も知られ、古くより「三室戸の紅楓」といわれた。シュウメイギクも植えられている。 ◆年間行事 修正会(1月7日-7日)、つつじ・しゃくなげ園(4月中旬-5月中旬)、あじさい園(6月1日-7月中旬)、蓮園(6月下旬 - 8月上旬)、観蓮会・ハス酒を楽しむ会(7月9日)、千日盆供・千日まいり(8月9日)、紅葉(11月中旬 - 12月上旬)、特別拝観・観音様の足の裏を拝する会(11月3日-12月5日)。 宝物殿(毎月17日公開)。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 7 三室戸寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都の寺社505を歩く 下』、『古都巡礼 京都 39 清凉寺』、『京都の仏像』、、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『仏像を旅する 京都』、『京都隠れた史跡100選』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『源氏物語を歩く旅』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 47 萬福寺/三室戸寺 宇治 2』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|