|

|

|

| * | |

| 売茶翁の碑(売茶翁没後二百五十年記念碑) (京都市左京区) Stone monument of Baisao |

|

| 売茶翁の碑 | 売茶翁の碑 |

|

|

碑  碑文 碑文 碑より |

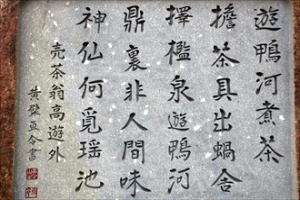

鴨川にかかる北大路橋の東詰北に、「売茶翁没後二百五十年記念碑」が立てられている。江戸時代の伝説的な僧・売茶翁(ばいさおう/まいさおう)は、煎茶の茶神といわれた。 ◆歴史年表 現代、2013年、売茶翁没後二百五十年を記念し、「売茶翁没後二百五十年記念碑」が立てられた。 ◆売茶翁 江戸時代前期-中期の黄檗宗(おうばく)の僧・売茶翁(ばいさおう/まいさおう、1675-1763)。俗名は柴山元昭、僧号は月海、還俗し高遊外(こうゆうがい)。肥前(佐賀県)蓮池(はすのいけ)の生まれ。父・鍋島家殿医。11歳で出家し、黄檗山萬福寺末の肥前・龍津(りゅうしん)寺の化霖道竜(けりん-どうりゅう)に師事した。13歳で師とともに宇治・萬福寺の独湛性瑩(どくたん-しょうけい)に師事し、偈を与えられる。22歳で病になり、諸国歴遊後、陸奥仙台・万寿寺で月耕道稔に参じ、臨済宗、曹洞宗の僧にも参禅する。その後、肥前の師のもとに戻り14年間仕えた。師没後、1732年、上洛する。宇治田原の茶業家・永谷宗円(ながたに-そうえん)と遭い、永谷が考案した青製煎茶を売る生活に入る。腐敗した禅僧社会への警句とした。還俗後は高遊外に改めた。61歳で東山に煎茶の喫茶店「通仙亭(つうせんてい)」を開く。1755年、売茶業を廃業し揮毫を行う。蓮華王院の南、幻々庵で亡くなる。著『梅山種茶譜略』、詩『売茶翁偈語』。88歳。 「売茶翁」と称された。「煎茶の中興の祖」、「本朝煎茶の茶神」と呼ばれる。伊藤若冲、池大雅、与謝蕪村、小野蘭山、大典顕常、木村蒹葭堂らと親交あり、彼らは売茶翁を描いている。萬福寺に木彫の座像がある。相国寺の大典顯常と知りあい、大典は伝記『売茶翁伝』を記している。 ◆碑 現代、2013年、売茶翁没後二百五十年を記念し、煎茶道関係者「売茶翁没後二五〇年記念事業実行委員会」により「売茶翁没後二百五十年記念碑」が建立された。 碑文には「遊鴨河煮茶/担茶具出蝸舎/択檻泉遊鴨河/鼎裏非人間味/ 神仙何覓瑶池 売茶翁高遊外 黄檗亘令書 印で黄檗山主 亘令」とある。 「鴨河に遊び 茶を煮る/茶具を担い蝸舎(かしゃ)を出(い)で/檻泉(かんせん)を択(えら)んで 鴨河に遊ぶ/鼎裏(ていり)人間(じんかん)の味に非ず/神仙何(なん)ぞ瑶池(ようち)を覓(もと)めん/売茶翁高遊外(ばいさおうこうゆうがい)」 副碑文には「売茶翁高遊外(一六七五∼ 一七六三) 名は高遊外、人は売茶翁と呼んだ。江戸時代、佐賀県蓮池に生まれ、十一歳で出家、黄檗宗僧侶から五十七歳で還俗、京に上る。鴨川畔など風光明媚なところで往来に茶を振舞う。翁を慕い池大雅や伊藤若冲などの文人が集い文化サロンを形成。お茶を急須で淹れる方式が評判となり、その後煎茶が全国に普及した。その精神世界は後に煎茶道の世界に受け継がれている。」とある。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 説明板、『若冲の花』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|