|

|

|

| 行願寺(革堂) (京都市中京区) Gyougan-ji Temple |

|

| 行願寺(革堂) | 行願寺(革堂) |

|

|

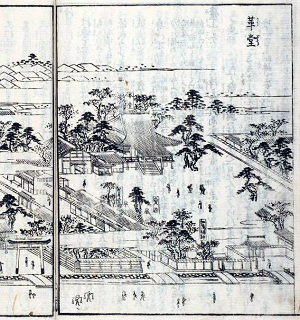

本堂  寿老人神堂    鐘楼   庫裏  加茂明神石塔、五輪塔。  車石  【参照】大日如来坐像、京都国立博物館  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた革堂、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物板より  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた風呂(中央の建物)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた風呂(中央の建物)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物板より  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている。(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている。(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

京都御苑の南東、寺町通に面する尼寺の行願寺(ぎょうがん-じ)は、「革堂(こう-どう/かわ-どう)」、「一条革堂」、「こうどうさん」とも呼ばれている。山号を霊麀山(れいゆう-さん)という。 天台宗延暦寺派、本尊は千手観音(十一面千手観音菩薩)。 西国観音霊場三十三所の第19番札所。洛陽三十三観音巡礼第4番札所。神仏霊場会第114番京都第34番。寿老人堂に京都七福神めぐり(都七福神、京の七福神、七福巡拝)の一つ、寿老人。京の通称寺霊場13番、革堂。尼寺霊場の一つ。 不老長寿の篤い信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつて、京都御所の西、一条小川新町(上京区、一条油小路東北)にあり、「一条北辺堂(いちじょう-きたのべどう)」と呼ばれた。 平安時代、989年、鴨川氾濫により倒壊したという。(『日本紀略』) 1004年/1005年、旧12月、第66代・一条天皇の勅願により一条小川に建立されたという。(『百錬抄』『日本紀略』)。行円が賀茂の霊木(槻の木)により千手観音像を彫り、本尊にした。行円が願人になったことから「行願寺」と呼ばれた。また、行円の革(皮)聖人に因み、「革堂」、「一条北辺堂」、「一条革堂」とも呼ばれたという。 1012年、行円に帰依した藤原道長の子・顕信が剃髪入道する。 1140年、落雷により塔が焼失した。 1141年、焼失している。(『百錬抄』) 1151年、焼失した。(『百錬抄』) 鎌倉時代、1204年、後鳥羽上皇(第82代)の行幸がある。(『百錬抄』) 1209年、焼失した。(『百錬抄』) 1242年、焼失する。(『平戸記』) 1288年、焼失した。(『勘仲記』) 南北朝時代、1345年/興国年間(1340-1346)、旧8月、焼失している。(『園暦』『師守記』) 室町時代、永亨年間(1429-1441)、勧学会が修された。(『新古今和歌集』) 1463年、公方・足利義政が参詣する。(『蔭涼軒日録』) 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 中世(鎌倉時代-室町時代)、「下京の六角堂」に対して「上京の革堂」といわれた。六角堂と同じく、町の非常時には早鐘が連打された。観音霊場として、町人が終結する自治的な防御組織の集会所・町堂としても機能した。 室町時代、1529年、旧1月、武家による民家の掠奪に対し、鐘を乱打し町衆が参集した。(『言継卿記』) 安土・桃山時代、1590年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の都市改造にともない、寺町荒神口に移転させられる。 江戸時代、1669年、開帳に第107代・後陽成天皇皇子・尭如法親王が参詣する。(『尭如法親王記』) 1684年、梵鐘を鋳造する。 1708年、旧3月、宝永の大火で焼失した。(『一条革堂縁起』『坊目誌』)。旧8月、京極竹屋町(寺町竹屋町)に移る。(『続史愚抄』)。その後、現在地に移された。(『一条革堂縁起』『坊目誌』) 1783年、旧2月21日、焼失している。境内芝居より出火、本堂雑舎・地内町家20軒焼亡した。(「鴨脚正彦家文書」) 1788年、天明の大火で焼失している。 文化年間(1804-1818)、再興された。 1815年、現在の本堂が建てられる。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、寺前の町家6軒が下敷きになる。怪我人があった。(『甲子夜話』) 1864年、正門が蛤御門の変により焼失する。 現代、戦後、荒廃する。 1996年、湛海の入寺により、以後、再興された。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆行円 平安時代中期の僧・行円(ぎょうえん、?-?)。男性。皮聖(かわのひじり)、革聖(皮仙、皮聖人)、横川皮聖(よかわ-かわひじり)と呼ばれた。豊後国(大分県)の生まれ。かつて狩人だったという。子を孕んだ母鹿を射止め、死に際に小鹿を産んだという。このことを深く悔い、仏門に入る。比叡山横川で修行を積み、千手陀羅尼を誦呪する聖になる。1004年、京都一条に行願寺(革堂)を建てた。1012年、公卿・藤原道長の子・顕信が帰依した。1016年、粟田の道筋の石を除いている。 射た鹿を哀れみ、千手陀羅尼を書いた母鹿の皮を常にまとう。宝冠を被り首に仏像をかけ、千手陀羅尼を誦し遊行し、広く庶民に布教活動した。 ◆中島 湛海 近代-現代の尼僧・中島 湛海(なかじま-たんかい、1915-2006)。詳細不明。女性。1969年、行願寺住職になる。1988年、天台宗で女性初の大僧正になった。行願寺名誉住職。91歳。 ◆仏像 ◈本尊の「十一面千手観音菩薩立像」は、行円が夢託により刻んだという。賀茂社の槻木(つきのき、ケヤキの古名)の倒木を材としている。その余材により、吉峯寺本尊も刻まれたという。 ◈南北朝時代の「金剛力士像」、鎌倉時代の「地蔵菩薩立像」がある。 ◆寿老人神堂 境内には、都七福神巡りの一つ安土・桃山時代の寿老人神堂がある。本尊の寿老神(20cm)のご真言を、一日三回唱えると福寿吉運を授かるといわれている。現在は分身(120cm)が安置され、本体は宝物館に遷されている。 ◆鎮宅霊符神像 「衆星守護をつかさどる神」とされる鎮宅霊符神像が祀られている。豊臣秀吉による境内移転に際し、天下泰平、福寿円満を祈願したという。 ◆建築 ◈「本堂」(市指定文化財)は、江戸時代後期、1815年/文化年間(1804-1817)に再建された。外陣は吹き放し、入母屋造、正面屋根の手前に軒唐破風の向拝、その奥に三角の千鳥唐破風になっている。手前の兎毛通(うのけどおし、唐破風の懸魚)に鳳凰の彫刻がある。その下の蟇股に龍、木鼻に獏が施されている。近世、天台宗本堂の建築様式として注目されている。 内陣格天井に171面の円形の花鳥彩色彫刻がある。黒漆の下地に透かし彫りの手法で、鳥と草花がそれぞれ彫り出されている。須弥壇、脇壇の格狭間に獅子の浮彫がある。頭貫(柱上部を連結する貫)、組物も極彩色になっている。 ◈「鐘楼」(市指定文化財)は、江戸時代後期、1804年に建立された。 ◈「寿老人神堂」は、安土・桃山時代に建立された。 ◆文化財 ◈「鹿皮衣(しかかわごろも/ろくひえ)」1領は、制作年代は不詳。平安時代中期の行円(?-?)が着用したという。縦55×横34㎝。 ◈「行円上人像」(31.5㎝、総高37.5㎝)1体は、江戸時代作になる。小ぶりの肖像彫刻の坐像になる。化仏をあらわす宝冠を被る。右衽(みぎえり)に打ち合わせる法衣の上に袈裟を着ける。右手に独鈷、左手に数珠を持つ。衣文の彫りは精緻で盛上彩色を施している。木造、寄木造、彩色、玉眼。 ◈『胎灌記(さいかんき)』(阿婆縛抄のうち)」1巻は、室町時代後期、1506年作の写本になる。『胎灌記』は胎蔵界灌頂の儀式次第だった。『阿婆縛抄(あばさしょう)』200余巻は、鎌倉時代後期に、承澄、その弟子・尊澄により編された。天台宗諸尊の修法次第・灌頂次第、法会記録、僧侶伝記、寺院縁起などによる。縦27.1×横1750.5㎝。 ◈紙本墨書「一条革堂縁起」1巻は、江戸時代前期、1669年作になる。堯恕(ぎじょ)法親王(1640-1695)が記した革堂縁起になる。行円が霊木により本尊・千手観音を刻んだと記されている。縦26.6×横252.5㎝。 ◈紙本墨書「豊臣秀吉朱印状」1幅は、安土・桃山時代、1585年作になる。秀吉(1537-1598)が山城国深草のうちの20石を革堂に宛行った折紙朱印状になる。縦32×横49.9㎝。 ◈紙本墨書「徳川家康黒印状」1幅は、江戸時代前期、1616作になる。家康(1543-1616)が山城国深草のうちの20石を革堂に宛行った黒印状になる。縦47.3×横67.5㎝。 ほか、家茂までの歴代将軍の朱印状がある。 ◈伝教大師像がある。 ◈室町時代の弁財天画像、不動明王画像。 ◈宝物殿に「幽霊絵馬」が保管されている。縦100cm×横30cm。 ◈「大日如来坐像」は、平安時代、12世紀作になる。腹前で定印を結ぶ。行革寺伝来という。現在は、京都国立史博物館に屋外展示されている。 ◆行円・寺号 ◈行円は、鹿皮衣を身に着けており「皮聖」(『日本紀略』『百錬抄』『権記』)、「皮仙」(『小右記』)、「皮聖人」(『日本紀略』)と記されている。 ◈「行願寺」とは、開基・行円願いの寺ということからに名付けられた。 行願寺は、行円の革(皮)聖人に因み「皮堂」「革堂」(『伊呂波字類抄』『元享釈書』)などと記されている。一条小川新町(上京区一条油小路)にあったことから「一条北辺堂」、「一条革堂」、「一条革堂行願寺」などとも呼ばれたという。 ◆室町時代の革堂 ◈室町時代後期、1529年1月10日・11日に、武家・柳本は一条殿御地の住人に地子(じし、地代)を強制した。妻子を人質する事件が起きた。革堂の鐘が乱打され町衆が参集した。町衆は蜂起し武家との合戦になった。(『言継卿記』) ◈室町時代前期には、京中に10数軒の湯屋が営業していた。革堂にもあり、「一条風呂」「革堂風呂」とも呼ばれていた。革堂風呂は名高く、庶民のみならず公卿・山科言継(1507-1579)も度々利用していた。『洛中洛外図屏風 上杉本』にも、革堂に井戸・はねつるべ、湯女などが描かれている。当時の風呂では酒食も供されていた。 ◆幽霊絵馬 宝物館には、若い女性の幽霊が描かれた「幽霊絵馬」があり、お盆の期間にのみ公開されている。下方右に、かすかに人影が残り、子どもを背負う若い女性が描かれている。左に手鏡が裏向きにして嵌め込まれている。 江戸時代後期、文化年間(1804-1817)/1816年/1817年に、寺近くの質屋八左衛門(竹屋町柳馬場)に、奉公に出ていた少女の両親が絵馬を奉納したという。 少女の名はお文といった。江州草津の百姓・和兵衛の娘だった。13歳で奉公に出て子守をした。働き者で、革堂で子守の子どもをよく遊ばせた。少女は、そのうちに御詠歌「花を見て今は望みの革堂の庭の千草も盛りなるらん」を自然に憶え、口ずさむようになる。だが、熱心な法華信徒の主人はこれを怒り、冬の日、少女を折檻し凍死させた。 少女の親は、娘の行方を捜したが知れなかった。主人は、娘は男と出奔したと告げた。両親は革堂に参篭し、観音に娘の行方を祈願した。ある時、夢告に娘の亡霊が現れる。両親はそのお告げに従い、質屋の庭の納屋に埋められていた娘の亡骸を探し当てたという。両親は奉行所に願い出て、八左衛門は捕らえられ処刑された。 両親は、娘を葬った後、娘の姿を絵馬に描いて寺に奉納し、成仏を祈願したという。絵馬に嵌め込まれている鏡は、娘が奉公に出る際に、母が贈った遺愛品だったという。その後、両親は娘のために西国巡礼の旅に出たという。 ◆五輪塔 境内の西北隅に五輪塔の「加茂明神石塔」が立つ。かつて、石塔前に鳥居が建てられていた。忌明塔(いみあけとう)だったという。鎌倉時代作という。平安時代の行円が、加茂明神の夢告により、加茂社の槻の木により観音像を刻んだ。その報恩のために、加茂神を勧請して塔を造立し祀ったという。加茂神への報恩のために立てたともいう。 基礎が薄い。水輪方形の塔身に穴が開けられ、不動明王石仏が安置されている。これは後補になる。鎌倉時代の笠石(火輪)軒裏に一重垂木型作り出しがあり、珍しい。高さ3m、花崗岩製。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第19番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆都七福神めぐり 室町時代、京都では民間信仰として七福神信仰が始まったとされる。都七福神は最も古い歴史がある。恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、寿老人、福禄寿の七神の信仰があり、その後、各地に広まったという。 現在の都七福神は、京都恵比須神社の恵比須神、松ヶ崎大黒天妙圓寺の大黒天、六波羅蜜寺の弁財天、東寺の毘沙門天、萬福寺の布袋尊、赤山禅院の福禄寿、革堂(行願寺)の寿老人になる。福がもたらされるという正月の参詣と毎月7日の縁日がある。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆年間行事 修正合(1月1日)、福神めぐり(1月1日-2月節分)、初観音御開扉(1月17日-18日)、厄除星祭所躊会(2月節分)、涅槃会(2月15日)、春季彼岸会(3月春分の日)、花まつり(4月8日)、孟蘭盆会(8月13日-15日)、幽霊絵馬供養(8月20日-23日)。地蔵盆会(8月22日)、秋季彼岸会(9月春分の日)。 都七福神めぐりの縁日(毎月7日)。 *建物内は撮影禁止。 *年間行事の中止、日時変更、拝観時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古建築の装飾』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京の石造美術めぐり』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都古社寺辞典』、『京都歴史案内』、『祈りと修行』、『京の尼寺 こころの旅』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京の怪談と七不思議』、『京都国立博物館 建築/庭園ガイド』、『京都の歴史災害』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|