|

|

||

| * | ||

| 愛宕神社・愛宕山 (京都市右京区) Atago-jinja Shrine |

||

| 愛宕神社 | 愛宕神社 | |

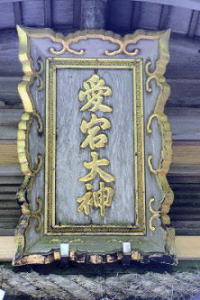

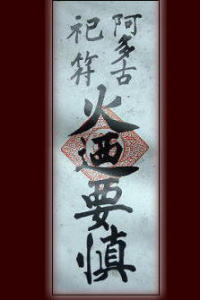

愛宕山、伏見稲荷大社より  鉄鳥居  鉄鳥居、神仏分離令以前には鳥居に「白雲寺」の額が掲げられていたという。  鉄鳥居の猪   石段、江戸時代に立てられた石燈籠。  神門  本殿   奥宮  本殿の猪の透かし彫り、ほかにも彫刻で飾られている。  若宮   末社、神明社の祭神は天照大御神、熊野社は伊邪那美神  社務所  慶俊社、好庵社  稲荷社  白髭社  「火廼要慎(ひのようじん)」の火伏札  樒、本殿  冠雪した愛宕山、広沢池より  霞たなびく愛宕山遠景、桂川より  愛宕山、桂川  愛宕山、桂川

嵯峨鳥居本の一の鳥居、愛宕神社までは50丁(5.5㎞)の参道が続く。  一の鳥居、亀石 一の鳥居、亀石 清滝の二の鳥居、愛宕山の登り口  杉木立の中を登る山道は、急峻だが整備されている。  岩清水の「お助け水」  火燧(ひうち)権現跡  、17町目にある火燧(ひうち)権現跡(山頂まで3.7㎞)  18町目の「壷割坂」   参道には、板碑(いたび)型(上)、地蔵型(下)という道標「丁石(町石)」がある。  茶屋跡、25町目(山頂まで2.3㎞地点)  大杉大神からの水尾方向の眺め  杉の巨木の下に祀られた大杉大神  7合目付近(山上まで1.6㎞付近)、左に銀色に光るのは広沢の池、右に細く光るのは桂川  「水尾山陵参道」とある。水尾への山道がある。  ハナ売り場(1.1㎞)、樒(しきみ)売り場  水尾の里  44町目(頂上まで0.45㎞地点)、最後の「ガンバリ坂」  黒門   黒門内には、近代以前は6坊が建ち並んでいた。  頂上の石燈籠の参道  愛宕神社の石段  山上付近からの京都市内の景色  【参照】右京区嵯峨樒原(しきみがはら)の鳥居  【参照】樒原  【参照】樒原の里  【参照】樒原 |

京都市内最高峰の愛宕山(標高924m)は、東に聳える比叡山(848.3m)と対峙している。山頂に鎮座する愛宕神社(あたご -じんじゃ)は、「愛宕さん」とも呼ばれている。近代以前には神仏習合の霊山であり、寺院があったことから「白峰寺」、「愛宕権現」とも呼ばれていた。

全国約900社の愛宕神社の総本社になる。 祭神は本殿(端御前)に、伊弉冉尊(いざなみのみこと)、埴山姫神(はにやすひめのかみ/はにやまひめのみこと)、天熊人命(あめのくまひとのみこと/ あめくまうしのみこと)、稚産霊神(わくむすひのかみ)、豊受姫命(とようけひめのみこと)、若宮に、雷神(いかづちのかみ)、迦遇槌命(かぐつちのみこと)、破无神(はむしのかみ/はむのかみ)を祀る。 防火、火伏せ(火除け)、厄除、家内安全、会社繁栄などの信仰がある。 『延喜式』神名帳には丹波桑田郡に「阿多古神社」とある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代、大宝年間(701-704)、修験道開祖・役小角(えんのおづぬ、役行者)が、修験道僧・泰澄(たいちょう)と共に、愛宕山朝日峰に神廟を造立したのが始まりという。この時、地蔵五弧仏と天狗大魔王の示現があったともいう。(『愛宕山神道縁起』『山城名勝志』『白雲寺縁起』) 奈良時代、781年/宝亀年間(770-781)、第49代・光仁天皇の勅命を受け、官僚・和気清麻呂(わけ-の-きよまろ)が、慶俊(けいしゅん)僧都とともに、鷹ヶ峰(京都市北区鷹峯)の「阿多古(あたご)社」を当地に遷座したという。白雲寺の鎮守社になる。(『神祇拾遺』『神社啓蒙』)。「丹波国愛当護(あたご)神」と記され、この頃、愛宕山は丹波国に属していたという。阿多古社とは、かつて丹波国桑田郡国分(元愛宕社)にあったともいう。当地では「愛宕権現」と称し、王城鎮護の社として中興されたという。『延喜式』神名帳には、この阿多古社は「丹波国桑田郡条」と記している。 また、同781年、光仁天皇の勅命により、慶俊僧都が中興し、和気清麻呂が五峰に五寺を建立したという。愛宕山朝日峰には白雲寺(はくうんじ)、大鷲峰に月輪寺、高雄山に神願寺(神護寺)、竜上山に日輪寺、賀魔蔵(鎌倉山)に伝法寺の五寺が置かれた。寺は、中国の五台(ごだい)山を模し、愛宕大権現といわれた。(『愛宕山神道縁起』『山城名勝志』)。愛宕山の白雲寺は、愛宕権現の別当寺とされ、開山は泰澄という。この時、本地仏は勝軍地蔵、迦遇槌命を垂迹(すいじゃく、仏や菩薩が神の姿になり示現する)とし愛宕大権現と称した。 また、同781年、鷹峯東麓より慶俊が愛宕郡に遷したという。以後、手白山を旧名により愛宕山と改めたともいう。(『雍州府志』)。ただ、愛宕寺との混同があるともいう。 平安時代、9世紀(801-900)、山は、修験道場の「七高山」(ほかに、近江国・比叡山、近江国・比良山、美濃国・伊吹山、摂津国・神峰山、大和国・金峰山、大和国・葛城山)の一つとして、春秋に薬師悔過法を修した。また、天狗の姿をした愛宕権現太郎坊を祭神として合祀し、以後、天狗信仰が生まれる。修験者(愛宕聖、清滝川聖)の行場になる。本殿に、愛宕大権現の本地仏で、戦勝祈願の勝軍(しょうぐん)地蔵、奥の院(若宮)に愛宕権現太郎坊が祀られた。 864年、丹波国愛当護(あたご)神に正六位上より従五位下が授けられる。文献初例になる。(『三代実録』)。ただ、これは愛宕神社(亀岡市)を指すともいう。 872年、従五位上の神階を授けられる。 879年、従四位下を授けられる。 880年、雷神、破无神に従五位下の神階を授けられる。 982年、左近少将・惟章(これあきら)、右近少監・遠理(とおまさ)の兄弟は西山・神名寺(神名寺)で出家し、愛太子(あたご)・白雲寺にのぼったという。(『小右記』)。白雲寺の文献初例になる。 987年、奈良・東大寺の奝然(ちょうねん)が、愛宕山を中国の五台山(ごだいさん、中国山西省東北部五台県の霊山)に見立て、その山麓に「大清凉寺」建立を試みた。だが、比叡山延暦寺はこれに反対する。その後、弟子により現在の清凉寺が建立される。 996年、花山法皇(第65代)への不敬事件を起こした内大臣・藤原伊周(これちか)は、高階道順(たかしな-の-みちのぶ)とともに中宮定子の御所より愛太山(愛宕山)に逃げた。 (『小右記』) 1027年、関白・藤原頼道が愛太子・白雲寺に登る。(『小右記』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、神仏習合が進展する。奥院の祭神は愛宕権現太郎坊とされ、本宮に本地仏・勝軍地蔵が祀られる。多くの坊舎が建ち並び、「愛宕五峯」と呼ばれた。 室町時代、愛宕山は、大覚寺の寺務を行う坊官の支配下に置かれる。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。 その後、幕府管領で応仁・文明の乱の東軍総大将・細川勝元(1430-1473)により再建された。 1490年、法印・祐厳により、愛宕五坊の一つである長床坊(勝地院)が建立される。(『寺院記』) 1520年、権僧正・祐仙により教学院(尾崎坊)が建立された。(『寺院記』) 1521年、権僧正・幸海により福寿院(下坊)が建立される。(『寺院記』) 1524年、法印・行厳により威徳院(西坊)、大善院(上坊)が建立された。(『寺院記』) 1549年、三好長慶に敗れた管領・細川晴元が近江に逃れた際に、大覚寺の坊官も随行したため、大覚寺御前大・義俊准后は、以後4年にわたり愛宕社の儀を五坊に守護させたという。(『愛宕山権現之記』) 1552年、後奈良院(第105代)の綸旨により、再び神事奉行に愛宕山の儀が戻される。(『愛宕山権現之記』) 1562年、義俊准后が再び志賀に逃れたため、以後、白雲寺に実権が移り、寺領安堵の朱印状も五坊に出された。(『愛宕山権現之記』) 1571年、宝蔵院が福寿院退院坊として建てられ、六坊になる。(『寺院記』) 室町時代後期(戦国時代)以後、神宮寺の白雲寺に実権が移されている。本地仏・勝軍地蔵としての愛宕大権現は、軍神として武士に篤く信仰された。 安土・桃山時代、1582年、旧5月、武将・明智光秀は、主君・織田信長を本能寺に討つ数日前に、戦勝祈願のために愛宕神社に参蘢した。社頭でお御籤を何度も引いたという。この日、境内に泊まり、翌日は白雲寺・威徳院で連歌会を催した。 1587年、旧10月、細川幽斎は、白雲寺・福寿院に泊まった。 1588年、毛利輝元は黒田官兵衛の案内により参詣した。 文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)で、豊臣秀吉は、当社の神宝笹丸を請い受けて出陣した。 1596年、慶長の大地震により坊舎が倒壊する。(『当代記』) 江戸時代、1603年、徳川家康の命により、江戸桜田山に修法僧・神証春音により愛宕神社が分祀勧請される。武運長久を祈願した。 1620年、社殿造営される。(『元禄覚書』) 1640年、社殿が造営される。(『元禄覚書』) 1645年、全山焼失した。(『元禄覚書』) 1649年、再建が始まる。(『元禄覚書』) 1652年、正遷宮になる。(『元禄覚書』) 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災し、堂舎が大破した。(『殿中日記』) 1774年、旧5月5日、大風雨により愛宕山所々崩れる。(『続史愚抄』) 1798年、山火事により焼失し、その後、再建された。 1800年、旧4月15日、本社、奥の院など焼失する。(『続徳川実紀』)。ご神体は御茶蔵に遷される。 1814年、伊能忠敬が愛宕山に参詣し、裏坂、清滝、祇王寺、清凉寺なども測量している。(『伊能忠敬測量日記』) 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、住坊1軒のみを残して残らず倒れた。愛宕神社は甚だしく破損し、寺院2・3が谷底に落下した。参道の茶屋の多くが倒壊した。(『宝暦現来集』『京都地震実録』) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、愛宕大権現より愛宕大神と改称した。6寺坊はすべて破却される。愛宕大権現の本地仏・将軍地蔵は、一時、月輪寺に遷され、その後、金蔵寺に遷された。 1929年、清滝のケーブル清滝川駅-愛宕山山頂、ケーブルカーの愛宕山鉄道鋼索線が開通した。 1944年、太平洋戦争中にケーブルカーは、不要不急線として金属供出の対象になる。鉄道、駅舎はすべて撤去された。 現代、2004年、北海道弟子屈原野に愛宕神社分社・愛宕社が建立される。 2012年、愛宕山では集中豪雨により、一部で土砂崩れなどが発生した。 2018年、9月、台風21号で愛宕山では大規模な倒木被害、登山道の全面通行止などがあった。 ◆役 行者 飛鳥時代の山岳呪術者・役 行者(えん-の-ぎょうじゃ、634?-?)。男性。役小角(えん-の-おづぬ/しょうかく)、役の優婆塞(えん-の-うばそく)、役君(えのきみ)。大和国(奈良県)の生まれ。賀茂一族(高賀茂朝臣)の出身ともいう。生駒山、葛城山、大峰、熊野で修行した。吉野金峰山を開く。32歳の時、葛城山で孔雀明王の像を岩窟に安置し、持呪観法したという。699年、弟子・韓国広足(からくに-の-ひろたり)は、役行者が妖言を吐いたと密告し、伊豆国に流罪にされる。701年、赦された。数多くの呪術的な伝承が残された。富士山、九州の山々で苦行し、前鬼、後鬼の二鬼を従えたという。神仏調和を唱え、真言密教の呪法を使う仏道修行者、呪術に優れた神仙、道教の医術方術に習熟した行者とさる。修験道の開祖になる。 平安時代初期-中期以降、山岳信仰、密教と結びつき伝説が生まれた。江戸時代、1799年、朝廷より神変大菩薩の勅諡号が贈られた。 ◆泰澄 飛鳥時代-奈良時代の修験道僧・泰澄(たいちょう、682-767)。男性。号は越(こし)の大徳、神融禅師、泰澄和尚。雲遍。父・越前国(福井県)の豪族三神安角(みかみのやすずみ)の次男。14歳で出家し、法澄と名乗る。越智山で修行し、702年、第42代・文武天皇から鎮護国家の法師に任じられた。717年、越前国白山で妙理大菩薩を感得、白山を開山した。719年より、各地で布教活動を行う。722年、第44代・元正天皇の病気平癒を祈願し、その功により神融禅師の号を贈られた。737年、疱瘡流行を収束させ、泰澄の戒名と大和尚位を贈られた。越の大徳とも称された。86歳。 ◆和気 清麻呂 奈良時代-平安時代前期の官僚・和気 清麻呂(わけ-の-きよまろ、733-799)。男性。本姓は磐梨別公(いわなすわけのきみ)、藤野別真人(ふじのわけのまひと)。姉は広虫(法均尼)、子は広世、真綱、仲世など。備前国(岡山県)の生まれ。父・乎麻呂。女帝・称徳天皇の寵愛を受け、右兵衛少尉、764年、藤原仲麻呂の乱の功により勲6等を授けられた。 766年、従五位下、近衛将監。769年、皇位に就こうと画策した道鏡による宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)で、広虫の代わりに宇佐に派遣され、画策を阻止した。だが、称徳天皇により大隅国に配流された。770年、光仁天皇即位に伴い召還される。桓武天皇により、783年、摂津職の長官に任じられる。 784年、長岡京遷都にも関わる。788年、中宮大夫、民部大輔も兼ね、美作・備前国国造。794年、平安京遷都を桓武天皇に上奏した。796年頃、平安京造宮大夫、799年、従三位民部卿兼造宮大夫。「民部省例(20巻)」を選修した。67歳。 ◆慶俊 奈良時代の僧・慶俊(けいしゅん/きょうしゅん、?-778?)。男性。慶峻。河内国(大阪府)の生まれ。渡来系氏族葛井(藤井)氏。出家後、大安寺の入唐僧・道慈を師として、三輪、法相、華厳などを学ぶ。華厳講師、731年以降、大安寺の請経牒(しょうきょうちょう、借用申請者)、経典を写経所に貸した人物として慶峻・敬俊とある。751年、東大寺写経所目録は慶俊所持の経典中で借りたいものの名を記した。753年、大安寺仁王会講師18人中に名を連ね、法華寺文書に同寺大鎮として署名した。756年、第45代・聖武天皇の死に際し、学業を称され律師になる。766年、道鏡により排斥された。770年、復任し少僧都になる。聖武天皇の光明皇后)、藤原仲麻呂と親交あり、仲麻呂政権の崩壊で失脚した。その後、律師に返り咲く。延暦年間(782-806)、没したともいう。 勤操より受けた虚空蔵求聞持法を空海に伝えたという。京都に珍皇寺(愛當寺)を建立したという。笙の制作者としても知られた。 ◆明智 光秀 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・明智 光秀(あけち-みつひで、1528?-1582)。男性。名は十兵衛、惟任日向守(これとうひゅうがのかみ)。美濃(岐阜県)の生まれ。父・明智光綱。美濃の土岐氏支流ともいう。娘は細川ガラシャ。初め斎藤氏に仕えた。越前・朝倉義景に仕え、1566年、織田信長に仕えた。1567年、滝川一益に従い北国征伐に加わる。1568年、信長入京に当たり、政務に当り足利義昭のために公家側に働きかけた。1569年、公家寺社領仕置などに携わる。信長と義昭の対立を仲介する。1570年、信長の摂津、近江の出陣に従う。1571年、近江・坂本城主になる。1572年、浅井氏の小谷城包囲に参加する。1573年、越前朝倉氏攻略に加わる。1574年、大和多聞山城を守備し、美濃、河内に転戦した。1575年、功により惟任日向守と称した。信長の命で丹波の攻略に着手し、福知山城を築城した。年貢を軽減するなど民に慕われた。1576年、信長の石山本願寺攻撃に従軍する。1577年、信長の紀州征伐に従軍した。信長に背いた松永久秀と対陣した。丹波・亀山城を落城させた。1579年、強く抵抗した八上城の波多野秀治らを下して丹波平定した。1580、信長により丹波国を与えられる。1581年、因幡鳥取城攻めに羽柴(豊臣)秀吉を援け、丹後の検地を断行する。1582年、甲州・武田勝頼攻撃に従う。信長より徳川家康の慰労を命じられ、さらに、秀吉の備中高松城包囲に救援を命じられる。光秀は反発し、亀山城(亀岡市)に入り、愛宕山に詣り謀反を決意した。備中出陣の名目により、旧6月1日、兵1万3000を率い、亀山城を発した。老ノ坂を経て、旧2日、本能寺を急襲し、信長を自刃に追い、二条御所の信忠を自滅させた。(本能寺の変 ) 。旧13日、取って返した秀吉との山崎の戦いに敗れる。一旦、勝竜寺城に入る。坂本城に落ち延びる途中、小栗栖(おぐるす)で土民の襲撃により傷を負い、自刃して果てたという。56歳。 「三日天下」といわれた。故実、典礼に通じた。法名は秀岳宗光。 ◆里村 紹巴 室町時代後期-安土・桃山時代の連歌師(れんがし)・里村 紹巴(さとむら-じょうは、1525?-1602)。男性。紹巴、号は臨江斎、宝珠庵、半醒子。大和(奈良)の生まれ。父・興福寺一乗院の小者・松井昌祐/湯屋ともいう。後に師・里村昌休(しょうきゅう)より姓を受けた。12歳で父を失い、興福寺明王院の喝食(かっしき)になり、この頃、連歌を学ぶ。19歳の時、奈良に来た連歌師・周桂(しゅうけい)に師事し上京、周桂の没後、昌休に師事し、三条西公条(きんえだ)に和歌・物語を学ぶ。1551年頃より、独立した。、1564年、宗養(そうよう)の没後、遺児・昌叱(しょうしつ)を養育した。第一人者になる。公家・近衛稙家、武将・三好長慶(ながよし)、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉ら、高僧と交渉があった。1582年、光秀の反逆に先立ち光秀と連歌(『愛宕百韻』)を詠む。一座して秀吉の吟味を受けた。秀吉毛利攻めの戦勝祈願『羽柴千句』を詠む。1595年、秀次事件に連座し、三井寺に蟄居を命じられ、後に許された。著『連歌至宝抄』、注釈書『源氏二十巻抄』、紀行『紹巴富士見道記』など多数。78歳。 法眼。秀吉の側近として外交・人事などにも関係した。後に里村北家の祖。連歌師の社会的地位を高め、子孫は代々江戸幕府の御連歌師として仕えた。門弟に松永貞徳がいる。 ◆祭神 奈良時代、781年、慶俊は迦遇槌命(かぐつちのみこと)の本地仏として勝軍地蔵尊を安置したという。また、古くより山城、丹後の国境に祀られ、賽の神(さいのかみ)の信仰も集めた。 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1537-1598)は、朝鮮出兵に際してこの地蔵尊に戦勝祈願している。徳川家康(1543-1616)は、江戸芝の愛宕山に勧請した。1582年、明智光秀は織田信長打倒の戦勝祈願する。近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、愛宕山大権現(勝軍地蔵)は金蔵寺に厨子ともに遷されている。 現在は本殿(端の御前)に伊弉冉尊、埴山姫神、天熊人命、稚産霊神、豊受姫命の5柱が祀られている。 奥の院には、愛宕山太郎坊が祀られていた。若宮に、雷神、迦遇槌命、破无神が端御前として新たに祀られた。 奥の院背後に大国主社として大国主命、護王社(光仁天皇、慶俊、和気清麻呂)、太郎子社、日吉社2柱、水分社、厳島社、司箭社3柱、春日社4柱、戎子社の計17柱を祀る。 渡廊下両側に摂社・熊野社(熊野大神)、神明社(天照大神)、登り廊下横に稲荷社(宇迦之御魂神)、神門横に燧社を新たに祀った。さらに、白髭社(白髭神)、慶俊社(祠)(慶俊僧都)、好庵社(祠)(中川好庵)などがある。 またかつて、氷雨社(火之迦遇槌命、猿田彦神)、光仁天皇祠があったともいう。 愛宕山は、都の乾(北西)にあり、古くより祖霊神の地とされた。また、嵯峨野の死霊が迎えられ、衣笠・双ヶ岡・曼荼羅山などの霊も集まる霊山とされた。愛宕信仰は神仏習合を経て、中世(鎌倉時代-室町時代)以降は勝軍地蔵が本地仏として信仰される。戦国時代には武将の信仰を集め戦勝祈願の地になる。近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降は、庶民の間で火伏せの神(鎮火神)としての信仰も篤く、台所に貼られる「阿多古祀符 火廼要慎」の火伏札が知られている。「三歳参り」は、3歳までに愛宕山に参詣を済ませると、生涯にわたり火の災いを逃れられるとされた。 ◆神仏習合 ◈近代以前の神仏習合の頃、境内には、白雲寺(真言宗大覚寺寺務)社僧の住坊があった。白雲寺の五坊とは天台宗の勝地院長床坊、教学院尾崎坊、大善院上坊、威徳院西坊、真言宗・天台兼学の福寿院下坊をいう。(『山城名勝志』) さらに、室町時代後期、1571年には宝蔵院が加わり6坊になり、総称して白雲寺と呼ばれていたという。近代、1868年の神仏分離令以後に神宮寺は廃絶になる。 ◈愛宕山山中には神護寺子院の雲心寺(うんしんじ)もあったとみられている。梅ケ畑冷水にあった。鎌倉時代前期、1230年の「主殿寮御領小野山与神護寺領堺相論絵図(小野山絵図)」(神護寺蔵)にも寺跡が記されている。現代、1996年に「うじうじ峠」近くで遺物が発見された。山腹(標高600m)に南北に細長い3段の平坦地が見つかり、寺跡と見られている。平安時代前期(10世紀前後)の須恵器、灰釉陶器が出土している。 ◆建築 現在の社殿は、江戸時代後期、1800年の火災後に建てられた。 本宮、若宮、奥宮、拝殿、楼門、社務所などが建つ。 ◆文化財 鎌倉時代の「革包太刀(かわつつみたち)」(重文)、東京国立博物館保管がある。 ◆石造物 江戸時代に立てられた石燈籠「愛宕燈籠」が立つ。 ◆愛宕・愛宕山 愛宕は「愛当護」、「愛宕護、「愛太子」、「阿当護」、「阿多古」(『延喜式』)とも記された。 愛宕の語源について神話にまつわる伝承がある。火の神、カグツチ、父・イザナギと母・イザナミとの間に生まれた。火の神のために、出産時にイザナミの陰部に火傷を負わせ、イザナミは死ぬ。 イザナギは怒り、十拳剣「天尾羽張(アメノオハバリ)」によりカグツチを殺害した。カグツチは、母を死なせたために「仇子(あだこ)」と呼ばれた。この「あだこ」が「あたご(愛宕)」に転訛したものともいう。 京都市最高峰の愛宕山(924m)は、丹波高原の一部であり5つの峰からなる。山頂の愛宕神社が祀られている朝日ヶ峰、大鷺ヶ峰、高雄山、竜上山(たつがみやま)、鎌倉山がある。古生層でチャートの硬岩からなる残丘になる。 愛宕山はかつて、丹波国に属し、その後、山城国に移った。「朝日峰(朝日ヶ峰)」、「白山(はくさん)」、「白雲山」とも呼ばれていた。朝日峰については、都で最初に朝日を受けることから名づけられたという。 「山城名所十景(愛宕十景)」の一つになる。山頂からの眺望を意味している。1.愛宕層楼のほかに、2.洛城春霞、3.亀山(嵯峨)白雲、4.高雄紅葉(丹楓)、5.叡山(叡峰)晴雪、6.桂川長流、7.清滝寒月、8.広沢暫雨(暮雨)、9.水尾朝烟、10.月輪(寺)松涛が挙げられた。 愛宕山は歌枕にもなっている。「愛宕山しきみのはらに雪つもり花つむ人の跡だにぞなき」(『好忠集』三三八)など数多い。 登山道は、清滝からの一般的な表参道のほか、急峻な月輪寺道、水尾道、高雄道がある。 ◆伝承 愛宕山に関するいくつかの伝承がある。 ◈役小角が泰澄とともに、愛宕山へ向かった際に、清滝で雷雨に遭う。そこで、真言を唱えると、一転晴れ渡り、地蔵菩薩、龍樹菩薩、毘沙門天、愛染明王が現れる。さらに、老杉の上に愛宕山太郎坊、唐の善海坊、天竺の日羅が多くの眷族(けんぞく)を従えていた。神々は、2000年来、この霊鷲山を守護してきたという。このため、役小角らは清滝の上に千手観音、杉を史郎明神として祀ったという。 ◈愛宕山は標高で比叡山を上回り、比叡山との間に喧嘩が起きた。愛宕山は比叡山に叩かれて、山頂に瘤ができたという。 逸話は、2つの山を巡る歴史的な対立を象徴しているといわれている。平安時代中期、987年、奈良・東大寺の奝然が、愛宕山を中国の五台山に見立て、その山麓に「大清凉寺」建立の構想を描いた。だが、比叡山の抵抗により実現することはできなかった。 ◈後世、戦勝祈願の勝軍(しょうぐん)地蔵は、多くの武将の崇敬を集めた。地蔵は甲冑を身に纏い、剣を持ち馬に乗る。平安時代の坂上田村麻呂は、蝦夷との戦いの際に、清水寺に戦勝祈願した。すると、本尊の千手観音脇士の地蔵尊が小僧になり、田村麻呂を助けたという。それが、勝軍地蔵という。また、その前身は天竺円祇長者の5人兄弟のうちの四郎といい、出家し地蔵に変じた。それが、愛宕権現であるともいう。 安土・桃山時代、1582年、武将・明智光秀は、主君・織田信長を本能寺に討つ数日前に、戦勝祈願のために愛宕神社に参蘢している。細川勝元は社殿修造、織田信長と豊臣秀吉は社地寄進、徳川氏は652石の朱印地を寄せている。 ◆七高山 平安時代に「七高山(しちこうざん)」と呼ばれる七山があった。 愛宕山のほか、比叡山(近江)、比良山(近江)、伊吹山(美濃)、金峯山(大和)、葛城山(大和)、神峯山(摂津)の7つの山をいう。これらの山はいずれも修験道場として、9世紀(801-900)以来、春秋に49日間の薬師悔過法を修していた。 ◆天狗 天狗は、古くより愛宕山、高雄、比良山、鞍馬などを住処としていたとされる。愛宕山の天狗は「太郎坊」と呼ばれ、天狗の総帥の役割を担った。比良山は「次郎坊」、鞍馬は「僧正坊」と呼ばれていた。 愛宕山の太郎坊は、毘沙門天の化身とされ、長岡京の北方に位置し、都を守護する意味も持たされていた。 鞍馬・僧正が谷で、九郎判官義経に兵法を伝授した天狗は、この太郎坊らだったという。また、平安時代後期、1156年の保元の乱で敗れた崇徳上皇らが化した天狗の話がある。(『太平記』)。平安時代後期、第76代・近衛天皇(1139-1155)の夭逝は、愛宕山の天狗の呪詛によるともいう。(『台記』)。 ◆樒 愛宕山には、樒(しきみ)が自生しており、山は「樒が峰」とも呼ばれた。 当社では、神事でも、榊(さかき)の代わりに、神花である樒が用いられてきた。これは、神仏習合期の名残といわれている。 愛宕神社には、樒を売る「清めの樒女」がいた。樒は、火災除け(火伏せ)のご利益があるとされ、竃などの傍に供花した。樒女は、水尾の里人であり、頭に樒を載せて愛宕神社へ毎日登った。樒は神前に供えられた後に、参拝者に売られていた。樒女は榛の木染め(榛と桃の白皮)による赤袴を身に着けた。天皇に仕えた女官の緋(ひ)の袴の遺風ともいう。江戸時代以降は、三巾の前垂れに変わる。 千日詣(7月31日)では、火除けの護符「火廼要慎」と神花の樒が授けられる。これを持ち帰り、神棚、竈に供えた。竈に火を入れる際に、樒の葉を入れると火事にならないといわれた。 ◆芸能 ◈嵯峨大念仏狂言に「愛宕詣り」の演目がある。旦那一行が愛宕詣りをする。茶屋で菅笠の娘に出会い気に入る。羽織、刀、さらに供の着物まで付けて娘を手に入れる。だが、菅笠を取った娘の顔はお多福であり、旦那は逃げ回る。 ◈落語の「愛宕山」は、江戸の旦那が大坂の二人の太鼓持と愛宕詣をする。カワラケ投げで、太鼓持は小判を投げるようにと旦那に促した。その後、一人の太鼓持が、谷底の小判を懐に入れようと拾いに降りて行く。やっとの思いで谷から山に戻ると、小判を持ち帰るのを忘れていた。 ◆茶 江戸時代初期、宇治の茶業上林家が、幕府御用の茶壷を土用の間、愛宕山で冷蔵後に江戸に送っていたという。 ◆不思議 愛宕山、周辺にまつわる不思議な伝承がある。 「幼児の登山」は、3歳までの幼児を背負い山に登ると、生涯火難を免れるとされた。/「不浄の人」は罰が当り、腹痛になり登山できないとされた。/「樒のお守り」は、守り札を樒に付け持ち帰る。これを竈の上に挿して火難除にしていた。神社にもかかわらず榊を用いない。/「粽(ちまき)奉納」は、粽を愛宕山に奉納すると歯形が付くという。明智光秀は、連歌の会を催した際に、伏見より献じた粽を噛みながら歌ったためという。/「金灯篭の猪」は、猪の彫刻であり、金属の部分を舐めると足の疲れが治るとされた。/ そのほか、愛宕山周辺の「試みの坂」は、鳥居本と清滝にある坂であり、この坂を越すことができると愛宕山にも登ることができるとされた。/「時雨桜」は、月輪寺にある。別れに訪れた親鸞が植えた桜という。枝葉先より涙のような滴を落とす。/「空也滝の土砂」は、取るなといわれた。愛宕山の神は物への執着心が激しく、持ち帰った者の身体の具合が悪くなった。このため、昔は草履の砂も払ったという。/「鳥居本の人形硯」は、かつて麓の鳥居本で愛宕詣りの土産物として売られていた。天神、娘、小野道風などの形があった。 ◆光秀・連歌会・本能寺の変 安土・桃山時代、1582年旧5月17日、明智光秀(1528-1582)は織田信長(1534-1582)より徳川家康(1543~1616)の接待役を解任され、居城・坂本城に返された。5月26日に、光秀は坂本城より丹波・亀山城に移った。5月27日、亀山城より愛宕山に登っている。主君・信長を本能寺に討つ前に、戦勝祈願のために参蘢したという。なお、旧5月24日、旧27日、旧28日だったともいう。光秀は、本能寺を攻めるかどうかを籤で占った。3度の凶の後、4度目に吉を引いたという。 旧5月28日、境内にあった西坊威徳院(現在の社務所付近)で連歌会を催している。発句は光秀、脇句を威徳院の行祐法印(?-?)、第三句は宗匠になった連歌師の里村紹巴(さとむら-じょうは、1525?-1602)だった。9人で100韻を詠んだ「愛宕百韻」を書き留めた懐紙は、神前に捧げられた。 光秀の発句「時は今 あめ(天)が下知る 皐月(五月)哉」は、「土岐氏(時)の流れをくむ光秀の天下(あめ)を取る、領る(知る)5月になった」の意味として受け取られ、光秀の野望、決意を秘めたともいう。また、「今こそ存亡危機の時、天が下界のことを見抜いている五月」として、『三国志』の存亡危機の秋に譬え、信長の野望を光秀が危惧するものともされた。 逸話が残されている。京都の人々は、光秀が行った地子(じし)免除のお礼として粽(ちまき)を献上したという。連歌会の席で光秀は、包んである笹ごと食し、すぐに気づいた。突然に、本能寺の堀の深さを独り呟いたともいう。動揺している様の光秀を見た者は、すぐに天下を失うだろうと評していたという。 旧5月29日、光秀は、一度、亀山城に戻り、翌旧6月1日、1万3000の軍勢とともに城を発した。 ◆文政の地震 江戸時代後期、1830年旧7月の文政の大地震では、愛宕山近くが震央になったとみられている。 愛宕神社で大きな被害が出た。住坊1軒のみを残して残らず倒れたともいう。愛宕神社は甚だしく破損し、白雲寺が被災し、護摩堂、土蔵は谷に落ち、新築の建物は真二つになった。参道の茶屋の多くが倒壊した。山鳴りは1年たっても聞こえ、山の噴火を恐れる声もあったという。(『宝暦現来集』『京都地震実録』『甲子夜話』『蘿月(らげつ)小軒叢書』) ◆愛宕山鉄道・ケーブルカー かつて愛宕山には、嵯峨嵐山より鉄道とケーブルカーが接続していた。 近代、1927年、愛宕山鉄道株式会社が結成され、京都電燈、京阪などが合同出資した。1929年4月、嵐山-清滝間に愛宕山鉄道の「平坦線(普通鉄道)」が開通する。3.3㎞(3.28㎞)、軌幅1435㎜、10分、5両編成、定員74人、運賃15銭だった。 7月にはそれに接続する清滝川駅-愛宕山山頂の「愛宕山鉄道鋼索線(ケーブルカー)」が開通した。2.1㎞(2.03㎞)、軌幅1067㎜、11分、2両編成、定員84人だった。 ケーブルカーは、清滝の二の鳥居の右手に発着所の駅舎があった。愛宕山7合目(標高740m)に、頂上側の乗降口が設けられていた。ケーブルカーは、延長により「東洋一」と謳われた。愛宕山には、ホテル、山上遊園、スキー場も併設され、「地上の楽園」と呼ばれる。 1929年、世界大恐慌になり、その後も経営不振が続く。1944年、太平洋戦争中にケーブルカーは、不要不急線として金属供出の対象になる。鉄道、駅舎はすべて撤去される。戦後に一時復活し、1959年に廃線になった。 かつての軌道跡は、現在、平坦線跡は道路(京福嵐山駅-清滝間)、平坦線の清滝隧道(現在の清滝トンネル)として再利用されている。清滝には発着所跡、頂上側には発着所跡の廃墟、鋼索線柱跡、線路跡などがわずかに残されている。 ◆清徳聖 10世紀半の『宇治拾遺物語』上・19、「清徳聖奇徳の事」に、清徳という聖僧の逸話がある。 清徳は、母没後、その成仏を祈り、遺骸を愛宕山に運び、山に籠り絶食した。3年間を経て夢告があり、母が現れ、成仏したというので火葬し、山を下りた。西の京より、四条の北に来た。 清徳聖は空腹のあまり、植えられた作物を食べた。右大臣・藤原師輔(908-960)が米10石を施行する。聖の尻には、山で憑いた餓鬼、畜生、獣などが数万も続いて歩いていた。だが、師輔のほかの者にはこれが見えない。米で御飯を炊くと聖は食べず、これらの者がすべてを食い尽くした。ほかの者には、聖一人がすべてを食べたと見えた。 聖が四条の北の小路(現在の錦小路付近)に出かける度に、聖が「ゑど(糞)」をした。また、聖の尻に付いた鳥獣らが小路に糞を垂らし散らした。皆がこれを汚がり、小路は「糞の小路」と呼ばれる。 第62代・村上天皇(926-967)がこのことを聞くに及び、「あまりに汚なき名なり」として、四条の南を「綾の小路」と呼んだことから「錦の小路」と呼称したという。これが、錦市場の名称の由来になったという。 ◆文学 ◈平安時代中期、969年、藤原道綱母は『蜻蛉日記』に安和の変について記した。藤原氏は高明らが為平親王を擁立し、皇太子・守平親王 (第64代・円融天皇) の廃立をたくらんでいると密告し、大臣・源高明(たかあきら)らを追放した。 高明は、あたごへ逃亡しようとした。道綱母は、高明室・愛宮へ長歌を贈る。 ◈平安時代後期の『古本説話集』上、28法師にも記されている。 ◈鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』に「猟師、仏を射ること」がある。 昔、愛宕の山に、長らく修行している僧がいた。西方に住む猟師は日頃より僧を敬愛し、ある時、僧のもとへ参った。僧は、この頃、毎晩、普賢菩薩が象に乗ってお見えになるという。自らが長年にわたり、一心にお経を唱えたためかという。僧は猟師に、今夜は寺に泊まって拝むように言った。猟師は泊まることにして、寺の小僧に普賢菩薩のことを尋ねると、5、6度見たという。 9月20日の夜中に、猟師は、僧の背後で寝ずに起きていた。突然に、寺の中は光が差し込んだように明るくなり、猟師の目にも普賢菩薩が象に乗って立っているのが見えた。猟師は、僧が長年の読経により仏が見えるとしても、お経の向いている方向も分からないような小僧や罪深い自分に、仏が見えるのは納得できなかった。 猟師は試してみようとし、僧が拝み込んでいる頭越しに仏に向けて弓を射た。矢は仏の胸のあたりに当たり光も消えた。その時、谷へ大きな音が鳴り響き、逃げて行くような音がした。僧は、何が起きたかわからず泣き乱れた。 夜が明け、猟師が血の跡を辿り行くと、谷底に大狸が胸に矢を射通されて死に横たわっていた。僧は無知なので化かされた。猟師は思慮があったので見抜き、狸を射て化けの皮を剥いだという。 この説話をもとにラフカディオ・ハーン(小泉八雲、1850-1904)は、短編集『骨董』(1902)に「常識」を収録している。なお、平安時代後期の説話集『今昔物語』の「愛宕護山聖人被謀野猪語」には、同様の話が登場しここでは猪が登場する。 ◆表参道 ◈愛宕山に至る「表参道」は、嵯峨鳥居本の「一の鳥居」を起点として、愛宕神社までは50丁(5.5㎞)の参道が続いている。 「平野屋」の脇に、注連縄が張られた「亀石(かめいし)」が祀られている。「上り亀石」と呼ばれる。石は、愛宕山山頂の石段手前左に祀られている「下り亀石」と対になっている。役行者(634-701)が祀ったともいう。 ◈参拝道の各所に「丁石(町石)」が置かれている。鳥居本の一の鳥居を起点として、50丁(5.5㎞)ある参道には、「板碑(いたび)型」、「地蔵型」という2種類の道標「丁石(町石)」が置かれた。 板碑型は、愛宕の本地仏・地蔵菩薩の種子「力」と「何丁目」という里程が刻まれている。地蔵型には、光背に里程が刻まれている。現在は、前者は32基、後者は40基が残っているという。 ◈清滝の「二の鳥居」(山頂まで4.4㎞)は、愛宕山の登り口であり、愛宕神社までは徒歩で登りは約2時間、降りは約1.5時間かかる。往時は、「伊勢へ七度、熊野へ三度、愛宕さんへは月参り」といわれ、愛宕への参詣者で賑わった。清滝は、宿場町として、また、参拝者が身を清める水垢離場だったという。 ◈岩清水の「お助け水」は、いまも湧水している。 ◈「火燧(ひうち)権現跡」(17町目、山頂まで3.7㎞)がある。清滝社火権現、下権現社ともいわれ、火の神、火産霊命(ほむすびのみこと)を祀っていた。都で火事が起こると鳴動することから名付けられたという。 室町時代、大覚寺の寺務を行う坊官の支配下に置かれた。戦国時代以後、神宮寺の白雲寺に実権が移される。だが、この社は引き続き、坊官から神事奉行を出し、祭礼、神供燈明の世話もした。近代以降、1879年、神門横へ神社として遷されたという。 ◈「壷割坂」(18町目)がある。かつて、宇治の茶は、下界より10度低いというこの地の気温を利用して、愛宕山山上に一時貯蔵された後に、江戸幕府に献上されていた。 ある時、運ぶ途中の茶壷が、この坂で割れたことから名の由来になったという。 ◈「茶屋跡」(25町目、山頂まで2.3㎞)がある。かつて、一の鳥居からの参道沿いには、一町毎に茶屋があったという。 参道の半分のこの地点には、「なかや」という茶店宿屋があった。「しんこ」という米粉を練って蒸したお菓子が名物として出されていた。 江戸時代後期、1830年の文政の地震で被害があり、茶屋3軒のみが残った。(『宝暦現来集』) 茶屋は、近代、明治期(1868-1912)初めでは、19軒の店が残っていた。1929年の愛宕山鉄道の敷設後に多くは移転している。現在も参道の各所に残る石垣は、これらの茶屋跡という。 ◈「大杉大神」は、杉の巨木の下に祀られている。 ◈「7合目付近(山上まで1.6㎞)」からは、広沢の池、桂川、かつては和歌山、淡路島まで見わたすことができたという。 この付近にあった茶屋では、「カワラケ投げ」を楽しんだという。話は落語にも登場する。大念仏狂言「愛宕詣り」のくだりでは、うまく投げられない旦那と太鼓持、茶屋の女性が登場する。 ◈「水尾山陵参道」の石標が立つ。水尾へ下る山道があり、水尾までは3㎞の道のりで約40分かかる。 ◈「ハナ売り場」(山上まで1.1㎞)という小屋が建つ。樒(しきみ)売り場であり、麓の水尾の女性が樒を売りに里から登ってきた。榛(はん)の木で染めた三幅の前垂れ姿で、水尾から参詣し、神前に供えてから販売していた。 樒は、火災除けの神符として土産にされた。毎日、樒の葉を一枚ずつ竈にくべると、火事にならないといわれていた。 ◈「ガンバリ坂」は44町目(山上まで0.45㎞)になる。 ◈「黒門」は、京口惣門ともいわれた。かつては、もうひとつの惣門、丹波口の門もあったという。 黒門内には、近代以前は6坊、天台宗の勝地院長床坊、教学院尾崎坊、大善院上坊、威徳院西坊、真言宗・天台兼学の福寿院下坊、後に加わる宝蔵院が建ち並んでいた。 ◆砥石 かつて愛宕山で堆積岩の砥石(といし)が産出されていた。地形的には愛宕山は、2億5000万年前に海底に堆積したプランクトンが隆起して形成された。 樒原からの愛宕山への登山道は、かつての砥石道であり、砥石の搬出のために整備された。 愛宕山の砥石鉱脈は東西方向にあり、東側で産出した砥石は「東もの」と呼ばれ、仕上砥石の中でも最高級品とされた。西側産は「西もの」、「愛宕ダルマ」、「大平」などとも呼ばれ、露天掘りしていた。 ◆発掘調査 愛宕山山中には、愛宕山遺跡群が存在する。近代以前には、愛宕神社付近に白雲寺(はくうんじ)などの多くの寺院が存在した。これらは、平安時代以前に、京都盆地周辺に勢力を有した古代豪族・和気(わけ)氏に由来するという。 愛宕山では、京都市文化財保護課による発掘調査で、平安時代、9-10世紀の遺物が発見されている。平安時代中期の土師器・須恵器も採取され、湧水地近くでは須恵器壷・甕なども発見された。礎石建物跡を伴う平坦面もあり、これらは史料に登場する日輪寺(にちりんじ)跡の可能性が指摘されている。 すでに、雲心寺(うんしんじ)跡も確認されており、灰釉陶器の椀が出土している。寺は、鎌倉時代前期の「高雄山神護寺絵図」(神護寺蔵、1229年)にも描かれている。 ◆断層 越畑断層は、嵐山付近から北北西へ走り、愛宕山南、南西側の山中、水尾を経て越畑に至る。急峻な山地・鞍部列・山地斜面・河谷の左屈曲など数本がある。 越畑付近では、高段位面に撓曲(とうきょく、地層のたわみ)をともなう低断層崖かあり、活断層も露頭している。断層は、江戸時代後期、1830年の京都大地震(文政の大地震) の震央になったともいう。断層は越畑付近から北西に走り、神吉盆地を経て、桂川に直線状に至る。 ◆アニメ ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第1期第4話で「如意ヶ嶽薬師坊(赤玉先生)」と「鞍馬天狗」が衝突する。 ◈アニメーション『艦隊これくしょん-艦これ-』(原作・DMM.com,KADOKAWA GAMES、制作・ディオメディア、2015年1月-3月、全12話)の舞台になった。 重巡洋艦「愛宕」の艦内神社として登場する。 ◆祭礼 ◈「嵯峨祭」は愛宕神社(右京区)・野宮神社(右京区)の両社共同の祭礼になる。神幸祭(5月第3日曜日)では、神輿2基が飾り付けを行い神幸祭の祭典を行う。神幸列は愛宕神社御旅所(清凉寺門前)から始まり、両社境内には立ち寄らない。 還幸祭神幸列(5月第4日曜日)では、年番鉾が先頭を供奉する。神幸列は大覚寺(右京区)へ向かう。剣鉾は境内に入り宸殿前に立てられ、勅使門前で神輿は大覚寺の僧侶の読経を受ける。 剣鉾は、龍鉾(大門町)、麒麟(きりん)鉾(中院町)、澤潟(おもだか)鉾(鳥居本町)、菊鉾(西井頭町・井頭町・小渕町)、牡丹鉾(嵯峨天龍寺瀬戸川町・龍門町・角倉町)の各町が護持している。鉾差しは各町から出され、回転する差し方で足運びは各鉾で異なる。 剣鉾「菊鉾」の身銘は、江戸時代後期、1801年であり、身88.6㎝、茎20.4㎝、全長109㎝になる。剣鉾「龍鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1803年であり、身82.5㎝、茎70㎝、全長89.5㎝になる。茎下部は欠損し、元の茎長・全長は不明。剣鉾「澤潟鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1815年であり、身124㎝、茎28.5㎝、全長152.5㎝あり、現在は使用せず身を継ぐ。 1990年に「嵯峨祭の鉾差し」として京都市無形民俗文化財に指定された。 ◈「千日詣(千日通夜祭)」(7月31日夜-8月1日未明、旧暦6月23日-24日)では、当日に参拝すると千日分の火伏・防火の御利益があるといわれる。 千日詣に限らず、3歳までに参拝すると、一生火事に遭わないとされる。参拝後に、火災除けの護符「阿多古祀符 火廼要慎」・樒の枝を授かる。帰宅後に神棚・門戸などに挿して祀った。火を扱う竃の上・台所などには護符を貼った。農家では、護符を篠竹に挿して田畑に立てると、作物の虫除けになるとされた。 ◈「火臼(ひうす)祭」(11月亥の日)は、「亥子祭」とも呼ばれた。 猪は愛宕神社の神使いであり、参拝者は亥子の護符を授かり、火難除け、良縁の早いことを祈念した。家では、萩の餅を配り、老人のために炬燵を開いた。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、初詣祭(1月23日)、和気祭(4月4日)、春祭(4月10日)、鎮火祭・鎮火講祭(丹波・丹後地方の講社の代参)(4月24日)、鎮魂祭(動植物の絶滅種鎮魂祭として2007年より始まった。)(4月29日)、雷神祭(5月立夏)、神楽講祭(京都の講社の講員が代参する。)(5月23日)、嵯峨祭神幸祭(5月第3日曜日)、嵯峨祭還幸祭(愛宕神輿が還幸する。)(5月第4日曜日)、大祓式(6月3日)、千日詣(千日通夜祭)(7月31日夜-8月1日未明)、白髭祭(9月25日)、好庵祭(9月26日)、例祭(9月28日)、火焚祭(11月8日)、火臼祭(11月亥の日)、秋祭・フイゴ祭(12月8日)、大祓式(12月31日)。 月次祭(毎月1日、15日、23日)。 *愛宕山の登山口の清滝から山頂の愛宕神社までは、表参道4.4㎞の道のりになります。登るには徒歩しか方法がなく、上りは成人で約2時間、下りにも約1.5時間かかります。途中に人家はありません。参詣ですが、標高1000m近い山であり実際には登山です。遭難の事例もあり、無理のない計画をお願いします。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『愛宕山と愛宕詣り』、『京都古社寺辞典』、『愛宕本宮 愛宕神社』、『あたごさん 調査資料集Ⅰ』、『洛西探訪』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『古佛』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』、『週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『週刊 名将の決断№9 毛利元就・明智光秀』、『あたごさん~知れば知るほどおもしろい山~』、『剣鉾まつり』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都歩きの愉しみ』、『京の怪談と七不思議』、『京都の歴史災害』、『京のしあわせめぐり55』、『京都千年 くらしと年中行事』、『京都 神社と寺院の森』、『秦家住宅-京町家のくらし』、『週刊 京都を歩く 35 嵯峨野2』、『京都時代MAP 安土桃山編』 、「京都新聞2012年2月25日-京の山寺・山城跡を行く 雲心寺跡」、「京の山寺-京都市考古資料館展」、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「フロンティア古典教室」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

| |

||

| |

||