|

|

|

| 金蔵寺・小塩山 (京都市西京区) Konzo-ji Temple |

|

| 金蔵寺 | 金蔵寺 |

|

|

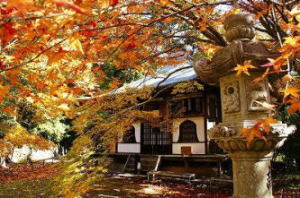

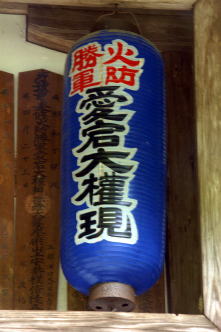

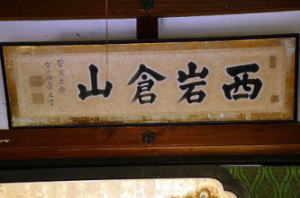

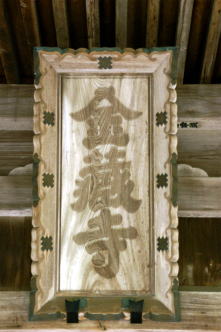

参道途中御堂(不動堂)に立つ「西岩倉山金蔵寺」の碑  山門、仁王門   仁王門  参道石段  参道石段  サクラ  紅葉  護摩堂     石垣   手水舎  麗仙池   護摩堂  開山堂  開山堂   鐘楼  安産腹帯地蔵尊  庫裏  庫裏「西岩倉山」の扁額  愛宕大権現   愛宕大権現本殿   下の川弁財天  聖武天皇経塚碑  本堂  本堂  本堂  本堂       桂昌院廟  桂昌院廟、石塔下に、桂昌院の遺髪が納められている。   三社   葉山神社  葉山神社    式内社・石井神社の清泉  式内社・石井神社の旧鎮座地  金蔵寺からの京都市内南部、向日市市街地の眺望、標高は360m。  長嘯亭  【参照】寺へ向かう山道の途中にある不動明王滝(産の滝)  【参照】入亀山霊園の隆豊禅師の石造五輪塔、開山禅師塔所  【参照】参道途中にある御堂(不動堂)  【参照】御堂(不動堂)、「不動坂石像開山作」の石碑が立つ。  【参照】御堂(不動堂)、「美少年の墓」として梅若丸、律師桂海の名がある。  【参照】小塩山(中央)  【参照】淳和天皇陵道  【参照】淳和天皇大原野西嶺上陵  【参照】淳和天皇大原野西嶺上陵の石標  【参照】小塩山中腹よりの眺望、比叡山(左端)、東山の峰 【参照】小塩山中腹よりの眺望、比叡山(左端)、東山の峰 |

洛西の小塩山(おしお-やま、642m)の中腹(350m)に金蔵寺(こんぞう-じ)はある。平安時代に「西の岩倉」といわれ、「京三岩倉」の一つとして朝野を問わず広く崇敬を集めていた。 寺は、平安時代末の説話集『今昔物語』巻17の第39に「京ノ西山ニ西石蔵(にしいわくら)ト云フ山寺有リ」と登場する。山号も西岩倉山(にしいわくら-ざん)と号する。 天台宗。本尊の十一面千手観音像を安置している。 京都洛西観音霊場第2番札所。 ◆歴史年表 奈良時代、718年、女帝・第44代・元正(げんしょう)天皇の勅により、隆豊(りょうほう)禅師が開創した。向日明神の神助によるという。(『金蔵寺略縁記』)。当初は法相・三論宗だった。 728年/天平年間(729-749)、第45代・聖武天皇は「金蔵寺」の勅額を贈る。 729年、聖武天皇は「華厳経」、「法華経」、「普門品」などの経典を書写し、各所の名山霊地に埋蔵した。そのうちの埋蔵地の一つが金蔵寺寺領内といわれている。 平安時代、794年、第50代・桓武天皇は、平安京遷都に当たり、王城鎮護のために都の四方に経典を埋めたという。西方の地の当寺にも経典が埋蔵された。このため、西岩倉山の山号を贈られたという。 958年、良源弟子・賀登(がと)により中興され、法相・三論宗より天台宗に改宗になる。平安時代以来、西山の名古刹として栄え、堂塔、伽藍など一時は49院が建ち並ぶ大寺になる。 1120年頃、「京の西山に西岩蔵という山寺あり、その山寺に仙久という持経住けり」と記されている。(『今昔物語』巻17第39) 室町時代、日記『臥雲日件録跋尤』に当山の記述が見られる。 文明年間(1469-1486)、応仁・文明の乱(1467-1477)などの兵乱により焼失する。 1549年、再興される。 1560年/永禄年間(1558-1570)、永禄の乱により焼失した。 1571年、元亀の乱(元亀の法難)と相次ぐ戦乱により焼失、古文書なども失われた。 江戸時代、1691年/1687年-1705年/貞亨年間(1648-1688)、現在の建物が将軍・徳川綱吉の母・桂昌院により再建される。 1693年、経堂が建立される。土中より大乗経を納めた一壺が出土した。 その後、本堂、庫裏、客殿、護摩堂が焼失した。 1808年、再建されている。 近代、1868年、子院・西室坊、香禅坊、妙行院、真光坊、善光院、桜本坊が当寺と合併になる。神仏分離令後の廃仏毀釈により、愛宕大権現は愛宕山より本尊、勝軍地蔵像を当地に遷して境内に祠られた。 現代、1953年、金藏寺護摩堂の北、清泉の上に祀られていたという式内社・石井神社が、現在地の石井神社・山王社(西京区)に合祀された。 1987年、境内、一帯は「小塩山京都府歴史的自然環境保全地域」に指定された。 ◆隆豊 飛鳥時代-奈良時代の僧・隆豊(りょうほう/りゅうほう、?-751?)。男性。行善(ぎょうぜん)、俗称は堅部氏。父・薩摩国大守・藤原重命(しげのぶ)。幼くして多武峯の藤原鎌足の子・定恵のもとで剃髪し、行善(ぎょうぜん)と称した。元興寺・道昭(どうしょう)のもとで仏法を修め、推古天皇の代(593-628)に高麗へ留学し、高麗滅亡により放浪した。帰国後、豊前国求菩提山(たぼたいざん)に登り、護國寺を開創した。孝徳朝(645-654)-元明朝(707-715)、笈(おいずる、背負う経文などを入れる箱)を背負って遊学し、第44代・元正天皇にほめられた。718年、金蔵寺を建立した。朝廷により禅師の尊号を贈られ、隆豊禅師と改めた。 晩年に一体の不動明王の石造を刻み不動堂に安置し、この地で亡くなったという 130歳ともいう。入亀山霊園に塔所の石造五輪塔が立ち、開山禅師塔所として現存する。 ◆桂昌院 江戸時代前期の3代将軍・徳川家光の側室・桂昌院(けいしょういん、1627-1705)。女性。おたつ、おあき、お玉、宗子、光子など。大徳寺付近で生まれた。父・堀川通西藪屋町の八百屋・仁左右衛門の次女ともいう。父没後、母・鍋田氏は二条家の家司(けいし)・本庄太郎兵衛に嫁した。本庄氏の養女になる。伊勢内宮・慶光院住持(六条有純の娘・お梅)付女中になり、江戸下向に同行する。1639年、3代将軍・徳川家光側室・お万の方に仕える。春日局の部屋子として家光に見初められ側室になる。1646年、徳松(綱吉)を産む。1651年、家光没後に落飾し、筑波山知足院に入る。桂昌院と称された。1680年、5代将軍に綱吉が就くと、江戸城三の丸へ入った。三丸殿と称された。1702年、女性最高位の従一位の官位、藤原光子(宗子)の名を賜る。神仏を尊崇し、仏教に帰依した。僧・亮賢、隆光を信頼し、江戸に護国寺・護持院を建立する。生類憐み令を発案したともいう。諸国の寺社再興を援助した。墓は善峯寺(西京区)にもある。79歳。 桂昌院は、当寺に幼い頃(6歳-13歳)寄食したという。金蔵寺の境内に御廟所がある。 ◆仏像・木像 ◈ 本堂に安置されている「十一面千手観音菩薩像」は、奈良時代、718年に開祖・隆豊禅師が、向日明神とともに霊木の楠木より彫ったという。天狗の爪で刻したともいう。 ◈ 開山堂に開祖「隆豊禅師」、歴代の「僧師」が祀られている。 ◈ 護摩堂に、「愛宕大権現」、「不動明王」を祀る。 ◈ 不動堂に祀られている「不動明王」は隆豊禅師作という。 ◆勝軍地蔵 愛宕大権現は、かつて愛宕山の勝軍地蔵が遷された。甲冑姿で騎乗し、右手に剣を立て、左手に幡を掲げる。武士には勝軍、庶民には火伏せの信仰を得る。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈で愛宕神社より当寺に遷された。 明智光秀(1528-1582)は、本能寺に攻め入る前に地蔵に祈願したという。 ◆建築 二王門、護摩堂、鐘楼、腹帯地蔵、書院、庫裡、開山堂、愛宕大権現、長嘯亭、鎮守社などが建つ。 江戸時代前期、1691年/1687年-1705年/貞亨年間(1648-1688)とも、現在の建物が将軍・徳川綱吉の母・桂昌院により再建される。 ◈「開山堂」は、桂昌院により建立された。 ◈「長嘯亭(ちょうしょうてい)」は、経塚碑の東にある。以前は北の山腹にあり、その後、移された。旧地には礎石が残る。歌人・木下長嘯子(きのした-ちょうちょうし、1649-1569)は、豊臣秀吉の北政所(高台院)の兄・木下家定の嫡男になる。 ◈「愛宕大権現」は、近代、1870年に愛宕神社より遷された。 ◈「御堂(不動堂)」は、現代、1980年に建立された。一つの願は叶うとされ、一願不動明王と称されている。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の「磬(けい)」は、下部に「金蔵寺」の銘が入る。中国古代の打楽器であり、枠の中に「へ」の字形の板をつり下げ、角製の槌で打ち鳴らす。宋代に朝鮮に伝わり、雅楽に使用した。日本では奈良時代以降、銅・鉄製の「特磬」を仏具に用いていた。八葉蓮華、孔雀文の意匠が施されている。 ◈「犬公方の玩具」は、5代将軍・徳川綱吉(1646-1709)没後、生母・桂昌院の実家に贈られたものを移したという。三つ葉葵紋が入る。 ◆創建伝承・向日明神 金蔵寺開創にまつわる伝承がある。 隆豊は、豊前国求菩提山で夢に聖観世音が立ち、都の西方、小塩山山腹の浄地に、一宇を建立せよとのお告を受けた。隆豊は山を後にして乙訓の地を訪れる。禅師が初めて山に上った時、弓矢を手にした老翁(向日明神)が松(向日明神影向松)に現れた。翁は谷川を渡ろうとしていた金色の鹿を目がけて矢を放つ。矢は傍らの楠の大樹に当たり、矢を引き抜くと傷跡から光明がほとばしる。二人はこの木が霊木であることを感じ、霊樹より天狗の爪で十一面千手千眼観音像を彫り出した。当山の本尊として安置し、元正天皇の勅により金蔵寺を開山したという。(『金蔵寺略縁起』) 残りの3本の矢は、大歳神社、角宮神社、勝山(向日神社)に落ちた。このため、向日明神は勝山に留まるとして消えたという。向日明神が出現したという向日明神影向松は、鐘楼近くにあり現在は枯死した。 向日神社に祀られている大歳神(おおとしのかみ)の子・向日神(むかひのかみ)出生にまつわる伝承が残る。飛鳥時代、第42代・文武(もんむ)天皇の頃(在位697-707)、第3皇女は、8歳の時に病に罹る。諸国巡礼の後、西岩倉山中、三の滝(産滝、産ノ滝)傍に庵を結んだという。夢に少年が現れ、鏡を渡し、皇女の懐中に納めた。皇女はやがて懐妊し、男児を産む。子は「中松(なかまつ、幼名は楠松丸とも)」と呼ばれた。だが、皇女により子を育てることはかなわず、山中に捨てられた。この子が向日神という。 なお、金蔵寺の護摩堂北の湧水「石井(いわい)」、「雲生水(うんじょうすい)」の水脈は、向日神社の「増井(ますい)」に通じているとされる。かつて、石井の水を汲み替えると数日して増井の水が濁ったという。 三の滝の下流にある「烏帽子岩」には、奈良時代、784年、長岡京遷都に際して、この地に拝殿を建て、向日明神を祀ったという。 ◆岩倉 平安時代前期、794年、平安遷都の際に、都の東西南北に岩倉が設けられ、東・青龍、西・白虎、南・朱雀、北・玄武の四神を祀ったという。また、皇城鎮護のためとして、第50代・桓武天皇は都の四方に経典(経筒)を埋めたという。この岩倉(岩蔵)とは経塚の意味という。 東岩倉は大日山(左京区)、南岩倉は男山(八幡市)または明王院(下京区)、西岩倉は金蔵寺、北岩倉は山住神社(左京区岩倉)ともいう。なお、平安時代後期の『今昔物語』には、「西ノ石蔵」と記されている。 金蔵寺では、現在の本堂の直下に経典を埋めたとされる。江戸時代、1693年、経堂建立に際して、土中より大乗経を埋めた壺が発見されたため、現在は東方の地点に経碑が立てられている。また、付近の善峰寺境内は吉峰寺経塚がある。 ◆石井・石井神社 護摩堂の北に、湧水の「石井(いわい)」がある。「雲生水(うんじょうすい)」とも呼ばれ、当山の唯一の井泉になる。この付近の清泉の上に、かつて石井神社(いわいじんじゃ)が祀られていた。清水を神格化した古社という。金蔵寺は、当社の神宮寺だったという。なお、石井の水脈は、向日神社の「増井(ますい)」に通じているとされる。 延喜式に「石井(いはいの)神社」とある。「石坐神」ともされた。(『三代実録』)。古代よりの磐坐(いわくら)信仰により、「京三岩倉」の一つに数えられた。平安時代以来、信仰を集めた。 現代、1953年、石井神社は山麓の山王社に遷され合祀された。現在は、金蔵寺境内の石垣上に社殿跡が残っている。 ◆小塩山葉山神社 葉山神社は、現代、1990年に建立された。富士浅間大社より勧請された本殿に木花咲弥姫大神、右殿に当山の全自然神霊、左殿に桂昌院を祀る。 ◆文学 平安時代の『今昔物語』巻17第39(1120)中に、「京の西山に西岩蔵という山寺あり、その山寺に仙久という持経住けり」と記されている。 ◆小塩山・小塩 小塩山(おしおやま)は、標高642mあり、金蔵寺、大原野、外畑から登る。東西2峰あり、西は大原山ともいう。山頂には、淳和天皇陵がある。 小塩(おしお)の名の由来は、晩年にこの地に隠棲したという、平安時代の在原業平(ありわらの-なりひら、825-880)が、難波より運ばせた海水を塩焼に用いたことに因むという。この地の本来の地名「小入(おじお)」が、後に業平の塩焼伝説を生み、さらに「小塩」になったともいう。「新春日山」の別称もある。 紫式部は、越前国府よりこの山を偲んだ。「ここにかく日野の杉むら埋む雪小塩の松に今日やまがへる」 歌枕としても知られた。「大原や小塩の山もけふこそは神代のことも思ひ出づらめ」(『伊勢物語』第六段「芥川」)は、業平が藤原高子を思い詠ったという。 ◆史跡 境内にはさまざまな史跡がある。 ◈「経塚(石蔵)」は、第50代・桓武天皇が埋納したという。その場所は、現在の本堂の地ともいう。 ◈「聖武天皇経塚碑」は、境内の東、下の川弁財天内立つ。碑は桂昌院により再興された。江戸時代前期、1693年、土中より大乗経を納めた一壺が出土している。 ◈「向日明神影向松」は、向日明神が出現した松とされ、鐘楼の近くにあった。現在は枯死している。 ◈「護法石(塚)」は、仁王門の南、参道北側にある。隆豊が初めて山を訪れた時、石上に多聞天が現れ、当山の守護を約束したという。 ◈「笈掛石(おいかけいし)」は、護法石の東にある。隆豊が笈(行脚僧などが仏像、経、衣類などを入れて背負う道具)をかけたという。 ◈「三の滝(産滝、産ノ滝、岩倉ノ滝)」は、参道手前の山道傍らにある。高さ12m、三段の滝であり、ここに向日明神(幼名 楠松丸)が出現したという。 ◈「烏帽子岩」は、三の滝の下流にある。奈良時代、784年、長岡京遷都に際して、この地に拝殿を建て、向日明神を祀ったという。また、滝をご神体として岩を拝殿にしたという。 ◈ほかに、山中に賀登上人の「来始岩(らいしがん)」、上仙法師の「仙人窟」、「雲庵(うんあん)地蔵」などがあるという。 ◆小塩山の植生 小塩山は「小塩山京都府歴史的自然環境保全地域」(28.38ha)に指定(1987)にされている。現代、1997年の京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「小塩山」として選定された。頂上には平安時代の淳和(じゅんな)天皇陵がある。 金蔵寺から小塩山かけてモミの林、コナラ、アベマキなどの落葉広葉樹がみられる。かつては、これらの木々は、薪炭に利用されていたという。さらに、スギ、ヒノキの植林地も広がる。 付近は温暖帯に属する。温暖帯から冷温帯への移行帯ともみられている。 ◆野生生物 ミヤケハタケゴケ(苔類、準絶滅危惧種)、オオミゴケ(蘚類、絶滅危惧種)がある。2015年現在。 ◆花暦 境内は、桜、八重咲であり原種という秋明菊(9月中旬-10月中旬)、紅葉(楓、銀杏)の名所として知られる。 ◆墓 開山(隆豊)禅師塔所は、入亀山霊園に石造五輪塔が立つ。 桂昌院廟の石塔下に、桂昌院の遺髪が納められている。 梶井宮墓がある。 小塩山山頂付近に淳和天皇陵がある。 ◆梅若丸塔 参道途中の不動堂脇に、「美少年の墓」として、右に梅若丸(うめわかまる)の「五輪石塔」が立つ。 左に並んで金蔵寺8世・桂海(けいかい)の「宝篋印塔」が立つ。桂海は、石山寺観音の利益(りやく)により、稚児・梅若丸を愛し、真の信仰に入ったという。(南北朝時代の御伽草子『秋夜長物語』)。これらの塔は、後世に立てられた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都・美のこころ』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都市の地名』、『京都の地名検証』、『京を彩った女たち』、『紫式部と平安の都』、『京都 神社と寺院の森』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の寺社505を歩く 下』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|