|

|

||||||

| 大覚寺・大沢池 (京都市右京区) Daikaku-ji Temple |

||||||

| 大覚寺・大沢池 | 大覚寺・大沢池 | |||||

|

|

|||||

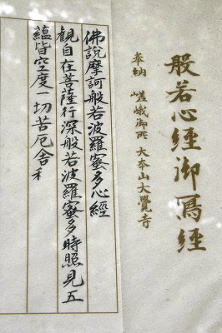

玄関門(表門)  玄関門  玄関門  勅使門(唐門)  勅使門  玄関門の鬼瓦  明智陣屋(庫裏)      這松     式台玄関  式台玄関  嵯峨菊  嵯峨菊   嵯峨御流   式台玄関の狩野永徳筆「松に山鳥図」(模写)、九曜菊紋入の後宇多天皇の紋が入る天皇が使用した輿。ただ、後期の復元ともいう。  宸殿(重文)  宸殿  宸殿、入り口の格子戸・蔀  蔀の蝉の留め金   宸殿「牡丹の間」、折上小組格天井  宸殿、松の間は18畳、格天井。  宸殿   回廊、「村雨(むらさめ)の廊下」  御影堂(心経前殿)  御影堂(心経前殿) 御影堂(心経前殿) 御霊殿(安井堂)  御霊殿(安井堂)、後水尾天皇像 御霊殿(安井堂)、後水尾天皇像 五大堂(本堂)   本堂では毎日、「般若心経」の写経が行われている。

五大堂(本堂) 五大堂(本堂)  五大堂(本堂) 五大堂(本堂)  勅封心経殿(心経殿)  御影堂(心経前殿)、御手綱(みてづな)  勅封心経殿(心経殿)、御手綱  正寝殿(客殿)(重文)  正寝殿  正寝殿、上段の間、8畳。後方4畳に玉座がある。  狩野派障壁画、金碧濃彩画、水墨淡彩画がある。  御影堂南にある庭  御影堂南にある庭、背後の借景は嵐山。    能舞台、唐門      御影堂北の苔の庭  サルスベリ    霊明殿  霊明殿  霊明殿  霊宝館  稲荷  庭湖館  宮御殿  貴賓館・秩父宮御殿  明智陣屋  供侍  供侍  明智門  モクレン  明智門、心経写経会の板が掛る。  鐘楼  梵鐘  境内の北、東を流れる有栖川  境内の西、南を流れる御殿川  華供養塔

大覚寺・大沢池 、OpenStreetMap Japan  茶室「望雲亭」           観月の夕べ(10月2日-4日)、竜頭鷁首の船。  【参照】平安時代の大覚寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  ハンゲショウ    心経宝塔     ウメ       聖天堂  大日堂  弘法大師の閼伽井戸  五社明神  石仏群、大沢池畔に安置されている。 石仏群、大沢池畔に安置されている。    石仏群、「薬師如来坐像」  石仏群、「釈迦如来坐像」  石仏群、「胎蔵界大日如来坐像」  石仏群、「阿弥陀如来坐像」  石仏群、「菩薩地蔵坐像(観音菩薩、弥勒菩薩)」  石仏群、「地蔵菩薩立像」  石仏群  仏母心院跡  仏母心院跡  大沢池にある天神島  大沢池にある菊ヶ島  庭湖石    ツブラジイの巨木    茶筅塚  嵯峨碑  津崎村岡局碑  【参照】 津崎村岡局、亀山公園の銅像  紀友則詠碑  嵯峨天皇詠碑

「千代の古道」の石標

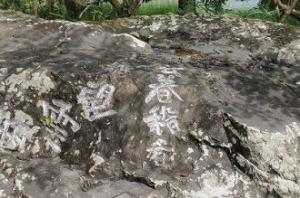

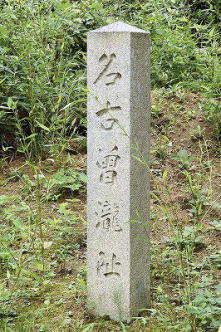

名勝、名古曽の滝跡(嵯峨院滝組跡)  名古曽の滝跡、礫を敷き詰め景石、奥に3石の石組  名古曽の滝跡、築地塀跡、中御所築地塀跡  名古曽の滝跡、下流の平安時代の遣水

【参照】後宇多天皇、亀山天皇皇后佶子蓮華峯寺陵、亀山天皇分骨所、後二条天皇分骨所、後宇多天皇皇后?子内親王分骨所  【参照】朝原山(御廟山)山頂(190m)にある嵯峨天皇山上陵  【参照】朝原山の嵯峨天皇山上陵から見渡す嵯峨野、嵯峨の地名は、唐の文化に憧れていた嵯峨天皇が、唐の都・長安北方の景勝地、嵯峨山になぞらえたという。 |

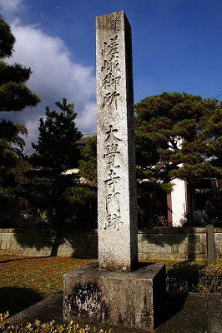

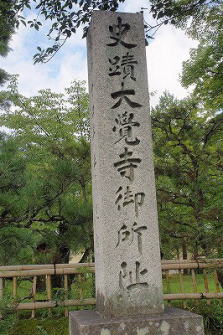

嵯峨野の大沢池西畔に大覚寺(だいかく-じ)はある。日本最古の庭園、離宮嵯峨院の庭に創建された。創建以来、皇室とのゆかりが深く門跡寺院になる。写経根本道場としても知られる。いけばな発祥の花の寺であり、「嵯峨御流」の総司所(家元)になる。境内全域は、「大覚寺御所跡」として国の史跡に指定されている。 「嵯峨御所」「大覚寺門跡」、4天皇(後嵯峨上皇、亀山上皇、後宇多上皇、清和天皇)が入寺したため「四帝仙宮」とも呼ばれた。正式には「旧嵯峨御所大覚寺門跡」という。山号は嵯峨山という。 真言宗大覚寺派の本山。本尊は五大明王。 近畿三十六不動尊霊場の第13番札所。神仏霊場会第89番 京都第9番。御朱印(3種類)が授けられる。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地(庭園も1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代、810年、この地には、第52代・嵯峨天皇(786-842)の皇子時代に山荘が営まれていた。後に離宮嵯峨院(嵯峨荘、嵯峨山荘、嵯峨山院、嵯峨別館、嵯峨の荘)に引き継がれる。嵯峨の地名は、唐に憧れていた天皇が、唐の都・長安の北にある景勝地、嵯峨山に因み名付けたという。 811年/810年、嵯峨天皇の勅願により、空海は五大明王を刻んだ。空海は五覚院を建立し安置し、五大明王の秘法を修した。以来、心経写経を進める。 814年、旧2月、嵯峨院の初出になり、嵯峨天皇が嵯峨院に立ち寄る。文人は詩を歌い、楽が奏でられた。(『類聚国史』巻31)。その後も、北野での猟後に、夜に訪れている。(『日本後紀』) 818年、春、嵯峨天皇は空海の勧めにより、紺紙金泥(こんしこんでい)の「般若心経」1巻を書写した。心経堂を建て空海が奉供した。前年から続いていた旱魃・大飢饉、疫病退散を祈願した。以来、各天皇もこれに倣い、「般若心経」の書写、奉納が続いた。 834年、旧8月、嵯峨天皇は譲位後、現在地に御所を設けて正式に遷居した。10月、寝殿が建てられた。以後、皇后・嘉智子(壇林皇后)とともに、最晩年をこの地で過ごした。(『続日本後記』) 842年、旧7月、嵯峨天皇が亡くなる。 876年、嵯峨天皇皇女で第53代・淳和天皇皇后正子(せいし)内親王により、離宮は寺に改められた。第56代・清和天皇より寺号を贈られ「大覚寺」にした。(『三代実録』『拾芥抄』)。皇后が嵯峨天皇、淳和両天皇の遺徳を偲ぶためという。開山は、淳和天皇の第2皇子・恒寂(こうじゃく)法親王による。親王は、阿弥陀如来像、諸経論を安置し、定額僧14口を置く。(『後拾遺往生伝』上)。僧尼の病のための養施設である済治院、不壌化身院が併設されていた。(『三代実録』) 881年、勅により山城国葛野郡二条山田の地36町が大覚寺に施入された。付近にあった嵯峨上皇、檀林皇后、淳和太后の三御陵、檀林寺の管理を大覚寺が任されている。(『三代実録』)。検校する公卿別当が置かれる。 888年、宇多上皇(第59代)が大覚寺で両部(胎蔵・金剛界)の灌頂儀礼を執行した。 延喜年間(901-923)、宇多法皇(第59代)がしばしば行幸して詞宴を催した。 918年、宇多法皇が両部灌頂を修した。2世・寛空が門跡になる。 その後、一時荒廃した。 天元年間(978-983)、定昭は、興福寺内に一乗院を創建し、以来、1268年(1223年とも)まで一乗院主が大覚寺を兼帯、兼領した。(『大覚寺門跡次第』)。寺運は停滞する。 999年、旧9月、藤原道長が滝殿を訪れた。藤原公任が歌を詠む。(『権記』) 鎌倉時代、1268年、後嵯峨上皇(第88代)が入寺し、素覚と称し21世になった。(『大覚寺門跡次第』)。以後、亀山、後宇多野と院政を敷く。寺運は隆盛する。 1289年、第90代・亀山天皇は金剛眼と称し22世になる。(『大覚寺門跡次第』) 1307年、旧8月、/1308年、第91代・後宇多天皇の皇紀・遊義門院が急逝した。後宇多天皇は剃髪する。金剛性と称して住し、23世として皇紀の菩提を弔うために中興する。「大覚寺法皇」と称された。蓮華峰寺を仙洞御所(嵯峨御所)にし、院政を敷く。(『続史愚抄』)。「嵯峨御所」と呼ばれ、この頃に伽藍も整備された。以来、相次いで上皇・皇子が住持を務め、後世に大覚寺統(南北朝時代には南朝)と呼ばれた。 1318年、後宇多法皇は亀山殿で仁王経を修した。 1321年、後宇多法皇により再建される。金堂、僧坊が建つ。供僧、定額僧を置く。(続群書類従・『大覚寺門跡略記』、続群書類従・『法皇外記』) 1324年、後宇多法皇は没後、蓮華峯寺陵に葬られる。 1325年、後宇多法皇第4皇子・性円親王が24世門主に就く。 南北朝時代(1336-1392)、大覚寺統(南朝)と、持明院統(北朝)の対立が続く。 1336年、旧8月、後醍醐天皇と光明天皇・足利尊氏の対立で、当寺は大覚寺統のために足利軍に火をかけられ焼失する。ほとんどの堂舎を失う。 1337年、24世・性円親王により再建された。 1348年、後宇多法皇弟の寛尊親王が門主になる。 1382年、寛尊が亡くなり、安井門跡・寛法が後継になる。 1383年、第94代・後二条天皇孫の大金剛院深守准后が門主になった。 1389年、後光厳院(北朝第4代)皇子の寛教親王が門主に就く。 1392年、第99代・南朝第4代・後亀山天皇は、3代将軍・足利義満の仲介により、大覚寺御冠の間で、北朝第6代・後小松天皇に三種の神器を譲る。(『南山御出次第』)。旧閏10月2日夜、神器は大覚寺に到着した。南北朝合一(講和)が実現する。ただ、その後も混乱は続き、南朝本拠の大覚寺は以後も荒廃した。旧11月5日、神器は大覚寺より内裏(土御門東洞院)に渡御された。 室町時代、1394年、後亀山天皇は、大覚寺を仙洞とし、寺内の小倉御殿に隠棲した。 1398年、旧3月、義満は、大覚寺殿を訪れている。 1402年、旧3月、義満は銭、劔、御服などを献上した。 1410年、後亀山上皇は、嵯峨より大和吉野山に出奔した。以後、南朝の再興運動が起こり、大覚寺も深く関わる。 1416年、旧9月、後亀山上皇は、幕府と和睦し、大覚寺に帰還した。 1419年、義満の子・義昭准后が門主になる。 1424年、旧4月、後亀山上皇は大覚寺御所で亡くなる。 1437年、旧7月、31世・義昭の乱が起こる。(『看聞日記』) 1442年、鷹司関白房平の子・性深准后が門主になる。 1467年、旧9月、/1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、攻め込んだ丹波勢により2度にわたり当寺は焼失した。(『応仁記』)。その後、荒廃する。 1528年、旧7月、武将・柳本賢治(?-1530)により、破却、焼失する。古文書なども消失した。(『実隆公記』) 1529年、足利義稙の猶子・義俊が門主になる。 1530年、旧11月、33世・性守は盗賊の凶刃に倒れた。(『実隆公記』) 1534年、下河原門跡(上乗院、東山・安井門跡蓮華光院)を兼帯した。(『大館常興日記』)。以後、門跡領を管掌した。 1536年、木沢長政勢により放火されている。 1562年、義俊は戦乱を避け、江州志加津に移る。 1568年、近衛稙家の子・尊信准后が門主になる。 安土・桃山時代、1575年、織田信長の寺領寄進がある。 1576年、信長による寺領寄進がある。 1585年、豊臣秀吉による寺領寄進があった。 1587年、第107代・後陽成天皇が参詣する。 1588年、秀吉が寺領寄進した。 1589年、後陽成天皇弟の36世・空性が門主になる。再建が始まり、以後、隆盛になる。 江戸時代初期、皇室による外護があり再建が行われた。 1607年、後陽成天皇第5皇子の37世・尊性が入寺した。 1611年、徳川家康から1016石の朱印を受けた。(「大覚寺文書」) 1615年、性演を招き、大覚寺が兼帯していた太秦の安井門跡が再興される。 寛永年間(1624-1644)、伽藍の整備が進む。 1651年、後水尾天皇第4皇子の38世・性真親王が門主になる。 1672年、第108代・後水尾天皇が参詣し、大沢池で舟遊びする。 1674年、後水尾天皇が参詣する。 1678年、後水尾天皇が参詣した。 1684年、正寝殿(客殿)が建てられる。 1686年、延宝年間(1673-1681)とも、宸殿が建てられる。 1697年、性応が門主になる。 1711年、塔頭・覚勝院の聖天堂が建てられる。 1722年、寛主大僧正が門主になる。 1733年、五大堂が瓦葺になった。 天明年間(1781-1789)、五大堂(本堂)が再建される。 1807年、亮深准三宮が門主になる。 1829年、未生斎広甫が嵯峨御所華務職になる。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で大破した。(『宝暦現来集』) 1837年、最後の宮門跡・慈性法親王が門主になる。 1846年、慈性法親王は江戸・輪王寺に移り、大覚寺を兼帯する。 嘉永年間(1848-1854)、勅使門(唐門)が再建された。 江戸時代末期-近代・明治期(1868-1912)初期、衰退し、一時無住になった。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈、寺領上知により荒廃、一時無住になる。大沢池畔にあった江戸時代中期の庭湖館が移築された。 1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。安井門跡蓮華光院の御影堂が移築され御霊殿(安井堂)になる。 1873年、神海が入寺し復興する。東山安井(現在の安井神社)の蓮華光院、観勝寺・真性院と光明院は大覚寺に移り、その後、1876年に廃寺になる。明智陣屋(庫裏)が亀山城より移築されたという。 1876年、宮中よりの100石/200石の寄進があり復興される。 1878年、各寺(仁和寺、広隆寺、神護寺、法隆寺、薬師寺、西大寺、唐招提寺)と合同し、西部真言宗と称した。 1885年、旧門跡は復称をゆるされた。 1900年、8月、/1901年、古儀真言宗大覚寺派として独立した。 1923年/1922年、大沢池、名古曽滝跡が名勝指定を受ける。 1924年/1925年、高野山・仁和寺と合同し古義真言宗になる。第48世・龍池密雄門跡が心経殿を再建した。 1925年、御影堂(心経前殿)が建立される。写経会が始まる。 1931年、華道盛瓶部が新設になる。 1938年、境内全域が大覚寺御所跡として国指定史跡になった。 1944年、太平洋戦争に伴う本土空襲を受け、大礼記念京都美術館(後の京都市美術館/現・京都市京セラ美術館)の作品の一部が大覚寺などに疎開になる。 1945年、7月1日、太平洋戦争の激化に伴い、二条城内の文化財の一部が大覚寺に疎開になった。 現代、1946年、大覚寺派、高野山真言宗が合併する。嵯峨伝灯学院が開設になる。 1950年、真言宗大覚寺派として高野山真言宗より独立する。 1960年、霊明殿が建てられる。 1965年、諸堂修理が終わる。デューク・エイセスの歌う「女ひとり」が流行した。 1967年、心経宝塔が建立される。 1971年、嵯峨美術短大が設立になった。 1973年、東宮仮御所より移され、貴賓館・秩父宮御殿として建てられた。 1984年-1990年、奈良国立文化財研究所などによる名古曽(なこそ)の滝と大沢ノ池北岸の復元整備に伴う発掘調査で、滝と大沢の池を繋ぐ庭園遣水跡が発見された。 1994年、奈良国立文化財研究所による名古曽の滝跡付近の発掘調査が行われ、中世の遣水が発見されている。 1995年、京都市埋蔵文化財研究所が大沢の池中の発掘調査を行った。 2014年、「綴プロジェクト(文化財未来継承プロジェクト)」は、伝狩野山楽筆「四季耕作図襖」16面の高精細複製品を同寺に寄贈した。 2018年、9月、台風21号により宸殿、正寝殿などの一部が損壊、倒木被害があった。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、諡号は弘法大師、灌頂名は遍照金剛。父・讃岐国(香川県)の豪族・ 佐伯直田公(義通)。788年、15歳で上京し、渡来系氏族の母・玉依方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、大学明経科に入るが、退学して四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称したという。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使の留学僧(804-806)として唐に渡る。805年、青竜寺の恵果により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。当初の20年の義務期間を2年に短縮して、809年、帰国し、太宰府観世音寺に滞在し高雄山に入る。811年、別当になった。813年、東大寺別当になる。816年、嵯峨天皇の勅許により、高野山に真言密教の道場を開く。818年、嵯峨天皇は空海の勧めにより、般若心経一巻を書写し、疫病平癒を祈願した。819年頃、高野山を開く。822年、東大寺灌頂道場(真言院)を建立した。823年、嵯峨天皇の支援の下に東寺を給与される。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。827年、大僧都に任じられる。828年、綜芸種智院を創立する。834年、宮中に念願の真言院を建立した。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 第52代・嵯峨天皇、橘逸勢と共に三筆の一人として数えられている。東寺境内に日本最初の私立学校 「綜芸種智院」も創立している。唐で学んだ土木技術により、各所で灌漑、土木工事などを行い、祈雨の伝承も残っている。 ◆嵯峨 天皇 奈良時代-平安時代前期の第52代・嵯峨 天皇(さが-てんのう、786-842)。男性。名は神野(かみの、賀美能)。父・第50代・桓武天皇、母・皇后・藤原乙牟漏(おとむろ)の第2皇子。806年、同母兄の第51代・平城天皇の皇太弟になる。809年、平城天皇の譲位により即位した。皇太子は平城天皇の皇子・高丘(たかおか)親王を立てた。810年、蔵人所を設置する。平城太上天皇の変(薬子の変)では、平城宮に移った平城上皇が復位を望み、嵯峨天皇と対立した。上皇は平城京還都を号令し挙兵した。この「二所朝廷」に対して、嵯峨天皇は、遷都を拒否し、坂上田村麻呂に命じて反乱を鎮圧した。藤原仲成は捕らわれ、寵妃・内侍(ないしのかみ)・藤原薬子は自害する。嵯峨天皇は、戦勝を祈願し、賀茂斎王(斎院、初代は娘・有智子内親王)を置く。宮城警衛の六衛府(ろくえいふ)を改制した。823年、第53代・淳和天皇に譲位した。譲位後の上皇御所として冷泉院と朱雀院を設けた。嘉智子と共に冷泉院、嵯峨院(後の大覚寺)で過ごし、834年、嵯峨院で亡くなる。死後2日後に藤原良房の陰謀である承和の変が起こる。57歳。 蔵人所(くろうどどころ)、検非違使(けびいし)を設け、律令制の補強を行う。約30年にわたり天皇・上皇の権威による政治安定があった。宮中の「弘仁文化」が開花する。『新撰姓氏録(しょうじろく)』の編纂、律令制を修正・補足した「弘仁格式(こうにんきゃくしき)」40巻、法典『内裏式(だいりしき)』などを編纂した。白馬節会(あおうまのせちえ)の創始者ともいう。三筆の一人(ほかに空海、橘逸勢)に数えられた。漢詩文を好み、漢詩集『文華秀麗集』の勅撰事業を行う。勅撰漢詩集『凌雲集』などに詩を残した。神泉苑などで詩宴を持ち、儀式・服装・宮城諸門の名も唐風に改める。後宮制度を改め、喫茶を奨励した。華道嵯峨御流の開祖。財政圧迫軽減のため、49人の皇子女に源姓を与えて臣籍に降下させた。賜姓源氏(しせいげんじ)の初例になり、源信(まこと)、常(ときわ)、融(とおる)などがある。 天皇は、自らの陵墓について、草木が生えるままにと遺し、遺骸は人知れない山中に葬られた。近代、嵯峨天皇山上陵(右京区)が、大覚寺の北西、朝原山山頂に造営されている。没後2日後に承和の変が起きた。 天皇と弘法大師(空海)の出会いは、809年のことで、空海は前年に唐より帰国していた。天皇は、文人、書家としての見解を尋ねたという。 嵯峨の地名は、唐の文化に憧れていた天皇が、唐の都・長安北方の景勝地、嵯峨山になぞらえたことに因む。 ◆橘嘉 智子 平安時代前期の橘嘉 智子(たちばな-の-かちこ、786-850)。女性。檀林皇后(だんりんこうごう)。京都の生まれ。父・贈太政大臣・橘清友(たちばな-の-きよとも)、母・贈正一位田氏。美貌の人だったという。809年、第52代・嵯峨天皇の親王時代に妃になる。?年、業良(なりよし)親王、809年、正子(まさこ)内親王(第53代・淳和天皇皇后)、810年、正良(まさら)親王(第54代・仁明天皇)を産む。815年、嵯峨天皇の皇后になる。817年、秀良(ひでなが)親王を産む。823年、嵯峨天皇は譲位し、仁明天皇が即位した。皇太后になり冷然院(冷泉院)、嵯峨院に住む。836年頃、仏教を深く信仰し、唐の禅僧・義空(ぎくう)を招き、禅院檀林寺を創建した。日本で禅が唱えられた初めという。檀林皇后とも呼ばれた。842年、嵯峨天皇の死後、太皇太后になる。伴健岑(とも-の-こわみね)、橘逸勢(たちばな-の-はやなり)らが謀反を企てたとして流罪になり、仁明天皇の皇太子・恒貞(つねさだ)親王が廃された。藤原良房の陰謀とされ、事件後、良房の甥・道康(みちやす)親王が皇太子になる。この承和(じょうわ)の変に嘉智子も関わったという。844年-847年頃、兄・橘氏公(うじきみ)とともに、橘氏の教育のために学館院を設立した。 橘氏としては最初で最後の皇后になり、皇太后、太皇太后として勢威を振るう。仏教を深く信仰し、唐の五台山に僧慧萼(えがく)を遣わし仏具の宝幡(ほうばん)、繍文袈裟(しゅうもんげさ)などを寄進したという。梅宮大社を井手より遷し、橘家の氏神として祀ったという。 嵯峨院で亡くなる。65歳。遺言により薄葬とされた。深谷山陵(嵯峨陵)(右京区)に葬られた。 ◆正子 内親王 平安時代前期の第53代・淳和天皇皇后・正子 内親王(せいし/まさこ-ないしんのう、809-879)。女性。父・第52代・嵯峨天皇、母・橘嘉智子。825年、淳和天皇の第2皇子・恒貞親王を産む。827年、淳和天皇皇后になる。831年、旱に際して囚徒を録し、作役を廃するよう天皇に勧め降雨したという。833年、第54代・仁明天皇が即位、恒貞が立太子になる。840年、夫没後、出家し尼になる。842年、承和の変では謀反首謀者とされ恒貞親王は廃太子になる。摘発者は母・嘉智子だった。860年、菩薩戒を受け、法名は良祚と称した。876年、大覚寺を建立し、僧尼の病い治療のための済治院を建てた。淳和院を道場とし尼の居所とした。孤児の養育を行う。 71歳。 ◆恒寂 親王 平安時代前期の皇族・恒貞 親王(つねさだ-しんのう、825-884)。男性。法名は恒寂(ごうじゃく)。父・第53代・淳和天皇、母・正子内親王の第2皇子。第52代・嵯峨天皇の孫。9歳で皇太子になり、淳和天皇の後継とされたが、842年、承和の変により、皇太子を廃された。藤原氏による陰謀といわれている。その後、出家し、恒寂と称した。真如法親王から灌頂を受け、嵯峨大覚寺の初祖になる。860年、具足戒を受ける。晩年に大覚寺に私財を施入、丈六の阿弥陀像を造立したという。884年、第57代・陽成天皇退位後の即位を拒絶したとされ、その年に没した。60歳。 ◆寛空 平安時代前期-中期の真言宗の僧・寛空 かんぐう/かんくう 、884-972)。男性。姓は文室(ふんや)、通称は蓮台寺僧正、香隆寺僧正。京都/河内(大阪府)の生まれ。寛静(かんじょう)の兄。宇多法皇(第59代)に仕えた。918年、大覚寺で法皇から灌頂を受けた。大覚寺2世。東寺長者、仁和寺別当、金剛峯寺座主。964年、僧正。蓮台寺を開き、後に香隆寺に改めた。通称は蓮台寺僧正、香隆寺僧正。著『七支念誦次第』。89歳。 ◆定昭 平安時代中期の真言宗の僧・定昭(じょうしょう、906-983)。男性。通称は嵯峨僧都、一乗院僧都、法名は定照。父・左大臣・藤原師尹(もろただ)。仁斅(にんこう)に法相を学び、寛空に灌頂を受ける。大覚寺別当に任じられた。大覚寺3世。奈良・興福寺に一乗院を開く。966年、権律師、979年、金剛峰寺座主、東寺長者・法務、979年、大僧都。78歳。 定昭以来、大覚寺は20世まで一乗院主が兼帯した。 ◆明円 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・明円(みょうえん/めいえん、?-1199)。男性。三条仏所・長勢の流れをくむ円派に属した。1166年、近衛基実の法要、阿弥陀如来、観音菩薩、不動明王の3体を造る。法橋位に叙せられる。1167年、大覚寺の五大明王像を手掛けた。1191年、焼打ち後の復興で、院派・院尊と激しく争い興福寺金堂の造仏を手がける。 法眼。和様の伝統を受け継ぎ、宋風と一線を画した。 ◆後宇多 天皇 鎌倉時代中期-後期の第91代・後宇多 天皇(ごうだ-てんのう、1267-1324)。男性。世仁(よひと)、大覚寺殿。父・第90代・亀山天皇、母・左大臣・藤原実雄の娘・京極院藤原佶子(きつし)の第2皇子。1274年、8歳で即位した。父・亀山上皇による院政が敷かれる。即位は、亀山天皇系(大覚寺統)、後深草天皇系(持明院統)の対立の端緒になった。文永の役(モンゴル来襲)が起こる。1275年、後深草上皇(持明院統)は、幕府に働きかけ、皇子・煕仁(ひろひと)親王を皇太子にした。1281年、弘安の役(モンゴル来襲)が起こる。1287年、煕仁親王(第92代・伏見天皇、持明院統)に譲位後、1298年、胤仁(たねひと)親王(第93代・後伏見天皇、持明院統)が続けて即位した。1301年、後宇多上皇は幕府に抗議し、両統迭立により第1皇子・邦治(くにはる)親王(94代・後二条天皇、大覚寺統)を即位させた。院政を執る。1307年、姈子内親王が没し、悼み、仁和寺で落飾する。金剛性と称し、大覚寺に入寺、門跡になる。1308年、第2皇子・尊治(たかはる)親王(96代・後醍醐天皇、大覚寺統)は、第95代・花園天皇(持明院統)の皇太子に立つ。亀山上皇は自らの皇子・恒明(つねあき)親王を推し、大覚寺統の内部にも対立が生じた。東寺灌頂院で伝法灌頂を受法した。1318年、後宇多上皇は伏見上皇(持明院統)と談合し、皇子・尊治親王(96代・後醍醐天皇、大覚寺統)の即位させ、第94代・後二条天皇の第1皇子・邦良(くによし)親王(大覚寺統)を皇太子に立てた。当初は院政を敷く。1321 年、院政を廃して後醍醐天皇の親政にした。 弘法大師(空海)に深く帰依した。雷雨の中、高野山にも自力で登った。大覚寺の付近に宮室があり、密教の研究に専念する。伽藍僧坊の造営、法印・法眼・法橋などの称号・位階を設け、称号の授与に関する権限を大覚寺に与える「永宣旨(えいせんじ)」を出した。春秋に灌頂法を行う。日記に『後宇多天皇宸記』、宸筆の『庄園敷地施入状』『後宇多天皇宸記』などがある。和歌は『続後拾遺集』『新後撰集』などに収められている。 大覚寺御所で亡くなる。陵墓は蓮華峰寺陵(右京区)になる。58歳。 ◆性円 法親王 鎌倉時代後期-南北朝時代の真言宗の僧・性円 法親王(しょうえん-ほっしんのう、1292-1347)。男性。南池院宮。父・第91代・後宇多天皇、母・藤原忠子(談天門院)の第4皇子。1307年、出家、大覚寺に入る。1313年、法皇より灌頂を受けた。56歳。 ◆寛尊 法親王 南北朝時代の真言宗の僧・寛尊 法親王(かんそん-ほっしんのう、?-1382)。男性。法名は寛融、通称は西院僧正、天王寺宮。父・第90代・亀山天皇の皇子。出家し、性円法親王の弟子になり、仁和寺西院、蓮華光院、大覚寺門跡になる。大僧正に進み、後に親王になる。1377年、四天王寺別当に任じられた。法名は寛融。通称は西院僧正、天王寺宮。 ◆足利 義昭 室町時代前期-中期の僧・足利 義昭(あしかが-ぎしょう、1404-1441)。男性。京都の生まれ。父・足利義満、母・日野氏という。1414年、准后宣下を受け、1415年、11歳で得度、大覚寺に入る。1419年、入壇、僧正、東寺長者に補任、大僧正、長者に再任された。1428年、兄・義持に嗣子がなく病死した。後継は義昭ら4人の中からくじで選ばれ、義教が室町幕府6代将軍になる。1437年、義昭は大覚寺を出て、大和吉野に拠り、還俗して義有と称した。手を結んでいた足利持氏が鎌倉で殺され、日向櫛間に逃れる。島津氏に匿われるが殺された。 37歳?。 ◆後亀山 天皇 南北朝時代-室町時代前期の第99代・南朝第4代(最後)・後亀山 天皇(ごかめやま-てんのう、1350?-1424)。男性。熙成(のりなり)。大覚寺殿、大覚寺法皇。父・第97代・南朝第2代・後村上天皇、母・嘉喜門院(かきもんいん)藤原勝子(二条師基の猶子・後村上天皇の女御、阿野実為の娘とも)の第2皇子。1383年末頃、同母兄・第98代天皇・南朝第3代・長慶天皇より皇位を継承したとみられている。南朝の行宮(あんぐう)にあった。当初は長慶上皇の院政が敷かれた。1392年、足利義満より南北朝合一の提案があり、大内義弘が仲介した。後亀山天皇は受諾し、神器は禁裏(北朝)に返還される。後亀山天皇は南朝皇位を退き、南朝の年号も廃された。第100代・北朝第6代・後小松天皇の一統が実現する。後亀山天皇側の条件として、1.南朝の正統性の承認、三種の神器が南朝から北朝に帰座する際には、後亀山天皇から後小松天皇に譲位の儀式をもって行う。2.皇位の両統迭立(りょうとう-ていりつ)、持明院統・後深草天皇の血統(北朝)、大覚寺統・亀山天皇の血統(南朝)の2皇統から交互に皇位に就く。3.諸国の国衙領(こくがりょう)のすべてを大覚寺統が管領する。4.諸国の長講堂領はすべて持統院統が管領するなどがあった。(南北朝合一)。天皇は、吉野の行宮より、橘寺、興福寺を経て大覚寺に入った。1394年、義満は太上(だいじょう)天皇の尊号を贈る。北朝廷臣らは、後亀山天皇が未即位帝としてこれに反対した。以後、亀山上皇は大覚寺を仙洞とし、小倉山東麓の「小倉殿」に隠棲した。1397年、尊号を辞退し、その後、出家し金剛心と号した。1408年、義満の没後は、待遇も悪くなり、幕府の講和条件の不履行も生じた。1410年、亀山法皇は、幕府に不満を抱き、嵯峨から出奔し吉野山に入る。1412年、後小松天皇は、皇子・実仁親王(第101代・称光天皇)に譲位し、両統迭立は反故にされる。1414年、北畠満雅はこれに抗議し挙兵している。1415年、亀山法皇と幕府間に和議が成立し、1416年、幕府の請により帰洛した。1424年、法皇は大覚寺御所で亡くなった。大覚寺統の最後の天皇になった。75歳?。 墓所は嵯峨小倉陵(右京区)にある。 この後、南朝の遺臣らは南朝の再興をはかり、後南朝と呼ばれた。 ◆性守 室町時代後期の僧・性守(しょうしゅ、1475-1530) 。詳細不明。男性。父・二条政嗣(まさつぐ)。真言宗。1494年、大覚寺門主になる。准三后大僧正。56歳。 ◆狩野 山楽 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼、通称は修理亮。近江(滋賀県)の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍になる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人になり、養子になり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。 泉涌寺に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。77歳。 ◆尾形 光琳 江戸時代前期-中期の画家・尾形 光琳(おがた-こうりん、1658-1716)。男性。名は惟富、通称、市之丞。父・京都の呉服商・雁金屋 (かりがねや)の尾形宗謙の次男。弟・陶芸家の尾形乾山、曾祖父・道柏の妻は本阿弥光悦の姉。少年時代から能楽、茶道、書道などに親しんだ。父、山本素軒より狩野派の画法を学んだ。1687年、父の遺産を相続する。35歳頃より光琳と称した。30歳代の終りより画家になる。1701年、法橋に叙せられた。1703年、奢侈禁止令の咎により「京市中住居お構い」により京都を追われる。1704年、江戸に一度出る。「中村内蔵助像」を描く。1709年、京都に戻る。作品に繰り返される絵柄で構成された「燕子花図屏風」(国宝、18世紀前半)。宗達を模写し、宗達の「風神雷神図屏風」を意識した傑作「紅白梅図屏風」(国宝、18世紀前半)などがある。本格的な画業を始めたのは、晩年の20年ほどだった。屏風絵のほか、香包、扇面、団扇、小袖、蒔絵、水墨画など幅広く手がけた。妙顕寺興善院に葬られた。59歳。 仁和寺境内にある「遼廓亭」は、光琳の住居跡ともいう。大覚寺の障子絵「たわむれるうさぎ図」(重文)はこの亭より通い描いたという。 ◆慈性 江戸時代後期の天台宗の僧・慈性入道親王(じしょう-にゅうどう-しんのう、1813-1868)。男性。幼称は精宮、俗名は明道、法号は大楽王院。父・ 有栖川宮韶仁親王の第2王子。大覚寺に入り、1822年、光格天皇の養子になり親王宣下、その後出家した。1837年、大覚寺の44世門主になる。1842年、東大寺別当を兼務、1846年、東叡山輪王寺門跡、大覚寺を兼帯する。1862年、天台座主になる。一品、准三宮を受ける。江戸の東叡山輪王寺の門主が亡くなったため、後継として幕府の介在により、韻仁の兄の慈性に朝廷より勅令が下った。輪王寺は天台宗であり、真言宗の大覚寺としては受け入れがたいものだった。慈性は、やむなく、大覚寺に必ず還ることの言葉を残して、唐門(勅使門)から江戸へ旅立ったという。幕府は、慈性が、反幕尊攘派の旗手に担がれることを危惧し、目の行き届く江戸に置いたとの説がある。1867年、慈性は、帰京の準備中に急逝し、最後の門跡になった。その死因については、暗殺されたともいう。55歳。 ◆未生斎 広甫 江戸時代後期の華道家・未生斎 広甫(みしょうさい-こうほ、1791-1861) 。男性。名は正行、通称は安太郎、別号は不濁斎、通称は安太郎。但馬(兵庫県)の生まれ。未生斎一甫の門人になる。未生流2代を継ぐ。嵯峨御所(大覚寺)に仕え、上田周防と称して花務職を務め法眼になった。著『四方(よも)の薫り』。71歳。 ◆津崎 村岡局 江戸時代後期-近代の津崎 村岡局(つざき-むらおか-の-つぼね、1786-1873)。女性。本名は規子(のりこ、距子)、村岡局。北嵯峨の大覚寺宮の家来・津崎左京の家に生まれた。1798年、13歳で公卿・近衛忠熈(ただひろ)に侍女として仕えた。その長である老女になり、「村岡」姓に改める。「近衛家(陽明家)の清少納言」(梅田雲浜)といわれた。1856年、篤姫(天璋院、島津斉彬養女)は、忠熈の養女資格で家定の室になる。局は養母格で江戸に下る。尊攘派の志士、近衛家、公卿との間の連絡に当たる。僧・月照、西郷隆盛らとも親しくし、2人を西国に逃がしたともいう。1858年、密勅(戊午の密勅)が徳川斉昭に降下した際に尽力した。1858年-1859年、安政の大獄に連座し、1859年、京都西町奉行所、その後、江戸町奉行所に投獄される。尋問の末、30日の永押込(ながおしこみ)の刑になる。天璋院の親代わりだったことから、その援助により釈放された。その後、一度帰京し、1863年、再び逮捕された。1864年、蛤御門の変で庵を出て主家に出仕する。以後、直指庵に隠棲し、付近の子女の教育に努めた。1872年、太政官より終身米を下賜される。安政の大獄の殉死者らの冥福を祈った。没後、1891年、贈従四位。「勤皇女傑」と称えられた。88歳。 直指庵で「雨あられ激しく降れど軒深きわが家はそれと聞えざりけり」「すなおなる竹のはやしを朝夕に み都(つ)るこころのなとゆかむらん」と詠んだ。 直指庵の本堂北、竹林の中に局の墓がある。嵐山の亀山公園(右京区)に銅像が立つ。大沢池畔に1892年に建立の「津崎邨(むら)岡碑」が立つ。 ◆仏像・石像 三組の五大明王像がある。 ◈かつて、本堂五大堂の本尊の「五大明王像」は、正面顔に5つの眼を持つ「金剛夜叉(こんごうやしゃ)明王像」(69.6㎝)、左右の指を絡め、両小指を立てた印の「降三世(ごうざんぜ)明王像」、忿怒相の「不動明王像」(50.9㎝)、身体中に蛇の装身具を付けた「軍荼利(ぐんだり)明王像」(重文)(75.1㎝)、6本足で水牛に跨る「大威徳(だいいとく)明王像」(重文)(62.3㎝)だった。5体ともに当初像になる。現在は収蔵庫内に安置されている。 造立は銘文により平安時代後期、1176年11月-1177年3月になる。金剛夜叉明王の台座裏に墨書銘が入っていた。七条殿弘御所仏師・円派の明円(?-1199)作といわれ、現存唯一の仏像とされている。後白河院(第77代)のために造仏された御願仏という。空海が関与した神護寺・五大堂(右京区)、東寺・講堂(南区)の五大明王像を再現しようと試みたともされる。 いずれも小ぶりの彫像であり、作風は和様になる。一部に写実的な表現も見られる。不動明王以外は東寺講堂の五大明王像を模している。大威徳明王は肉身に群青、手に緑青、腹、耳穴に朱、条帛、裳に彩色、截金が施されている。 木造、ヒノキ材/カヤ、細分化した寄木造/割り矧ぎ造、彩色、截金。 ◈現在、五大堂に安置されている「五大明王像」(43㎝)は、現代、1975年に、仏師・人間国宝の松久朋琳(1901-1987)、その子・宝琳(1926-1992)の作による。 ◈収蔵庫に平安時代(12世紀)-鎌倉時代作、室町時代補作の「五大明王像」(重文)3体もある。平安時代の踏割蓮華に立つ「軍荼利明王」(重文)(206.3㎝)、水牛に乗る「大威徳明王」(重文)(110.6㎝)になる。2体は、室町時代後期、1501年に修理が行われている。 平安時代の「十一面観音立像」、鎌倉時代作の毘沙門天像」、鎌倉時代後期の「愛染明王像」(33.2㎝)は3目6臂の忿怒像で、獅子冠を載せる。 ◈五大堂に「不動明王像」、左右に「四明王像」の厨子を安置する。 ◈心経殿内陣に、右に「嵯峨天皇」、「空海(秘鍵大師)尊像」、左に後「宇多天皇」、「恒寂入道親王」、「薬師如来像」が安置されている。 秘鍵大師(ひけんだいし)像は、空海が般若心経の功徳について嵯峨天皇に教えを説いたことに由来する。空海手持ちの五鈷杵(ごこしょ)が文殊の利剣に変わったという。大覚寺独自の異形像になる。 ◈多宝塔外陣に鎌倉時代の「毘沙門天立像」が安置されている。 ◈護摩堂に安置の「不動明王立像」(81cm)は、平安時代後期作とされる。磐石に立ち天地眼、彫眼。 ◈大日堂に「石造 大日如来坐像」を安置している。江戸時代作。 ◆建築 伽藍配置は、南より唐門、御影堂、心経殿が南北に直線状に並んでいる。さらに、北の心経殿と南西の宸殿、南東の五大堂が正三角形をなしている。伽藍の間は回廊(橋廊)で繋がれている。 ◈「玄関門(表門)」は、江戸時代初期に建てられた。 木造、切妻造、本瓦葺、素木造り、屋根は切妻造の四脚門。 ◈「勅使門(唐門)」は、江戸時代後期、嘉永年間(1848-1854)に再建された。門は天皇関係者にしか開けられない。ただ、華道・嵯峨御流の数年に一度の献花式の際には開門されるという。 素木造、1間1戸の四脚門、切妻造、銅瓦葺。正面、背面は漆塗り・金鍍金飾りの軒唐破風。 ◈「式台玄関」は、江戸時代に建立された。第108代・後水尾天皇の中宮・東福門院(徳川2代将軍秀忠の娘、1607-1678)の女御御所、長局(ながつぼね)の一部が移築されたという。 木造、入母屋造、瓦葺、正面は銅板葺唐破風。妻飾りは木連格子懸魚附き。 ◈「宸殿(しんでん)」(重文)は、江戸時代前期、1619年に建立された。かつて、第108代・後水尾天皇の中宮・東福門院(徳川2代将軍秀忠の娘)の女御御殿の宸殿だった。後水尾天皇の延宝年間(1673-1681)の寄進によるともいう。第109代・明正天皇の仮御御所になり、その後、江戸時代、17世紀(1601-1700)後半に移築されたという。 牡丹の間(33畳)は格式高く、折上小組格天井になっている。襖絵は、狩野山楽(模写)による。柳松の間(18畳)は格天井、紅梅の間(22畳)、鶴の間(12畳)の4室がある。入口の格子戸、柱間に蔀戸がある。移築後の改修により、蔀部分は1間後退し、縁が付けられた。蔀には蝉の留め金が施されている。広縁は鴬張り。 桁行20.0m、梁間13.6m、一重、入母屋造、檜皮葺御殿風(寝殿造)、廊下、前面は吹放しの広縁は鴬張。 ◈「回廊(橋廊)」は、「村雨(むらさめ)の廊下」といわれる。柱を驟雨、直角に折れ曲がっている回廊を稲光にたとえた。回廊は各伽藍(宸殿、正寝殿、御影堂)を結んでいる。回廊は折れ曲げて付けられ、侵入者が直進できないようにした。天井が低く造られているのも、刀を抜いた立ち回りができないようにしたためという。欄干部分はかつては取り外せ、非常時には武器として使われたという。 高欄付、床は鴬張り。 ◈「五大堂(本堂)」は、大沢池のほとりにある。平安時代の第52代・嵯峨天皇が天下泰平、五穀豊穣を祈念して建てた。当初は「五覚院」と呼ばれた。現在の建物は、江戸時代中期、天明年間(1781-1788)の再建による。東福門院(1607-1678)の中宮宮殿を移したという。現代、1975年に造仏の五大明王を安置している。堂は写経道場になる。 東の大沢池に面しており、池を見晴らす1間の濡縁、吹き抜けの広縁(観月台)がある。正面中央は双折桟唐戸、両脇各2間は蔀戸。正面5間、側面5間、木造、入母屋造、瓦葺、向拝1間付。 ◈「御影堂(心経前殿 [しんぎょうぜんでん])」は、近代、1925年に建立された。近代の第123代・大正天皇即位式場に建てられた饗宴殿が移築されている。北にある心経殿の前殿(ぜんでん)のため、内陣正面は心経殿を拝するために開ける。内陣左右に嵯峨天皇、秘鍵大師(弘法大師)、後宇多法皇、恒寂入道親王などの像を安置する。外陣は70畳。 木造、入母屋造、瓦葺。 ◈「客殿(正寝殿、対面所)」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代前期、1573年-1614年に建てられた。江戸時代前期、1686年に宮中の紫宸殿を移している。 南北に3列12の部屋がある。東列は、剣璽の間(8畳)、御冠の間(8畳)、紅葉の間(8畳)、竹の間(8畳)、中央列は、雪の間(12畳)、鷹の間(12畳)、西列は、山水の間(9畳)、聖人の間(9畳)、その南・東に狭屋の間などに分かれている。内向きの客を迎えた間として使われた。 御冠の間(南北朝講和の間、上段の間)(8畳)には、後方に玉座(4畳)があり、鎌倉時代の後宇多上皇(第91代)が院政を行った部屋という。これは、旧客殿の建物になる。奥に帳台構、右に平書院(付書院)がある。框、定規縁に金蒔絵桐竹意匠の「嵯峨蒔絵」が施されている。上皇が冠を傍らに置いたことから「御冠(おかんむりの間)」ともいわれたという。部屋の奥に、南北朝時代終焉の場になった「剣璽(けんじ)の間」があった。これも、旧客殿の建物になる。狩野山楽の障壁画がある。 7間4間、背面8間、一重、入母屋造、檜皮葺、桃山時代様式の書院造。 ◈「勅封心経殿(ちょくふう-しんぎょうでん、心経殿)」(国登録文化財指定、1997)は、近代、1925年に建立された。法隆寺の夢殿を模しており、後宇多法皇600年、後亀山天皇500年の遠忌に記念だった。 内部に、嵯峨天皇、後光厳、後花園、後奈良、正親町、光格の歴代天皇の「勅封心経」を収蔵し、薬師如来立像が安置されている。天皇の命により封印した経典は、60年に一度開封されている。また、国家大事の際には心経を開いて祈願した。嵯峨天皇宸筆、般若心経などが薬師如来立像とともに納められている。 正面昇り階段と段上まわりには、卍崩しの組子を施した高欄がある。校倉様の壁になる。内部は、第123代・大正天皇即位式用二条離宮(現・二条城)の第一車寄の用材が使われた。現代、1997年に国登録文化財指定に指定された。外壁は耐火のために仕上げなしのコンクリート仕上げ、錺(かざり)金具・高欄間に銅製品、組物・長押もコンクリート製になる。設計・藤井厚二(1888-1938)の住宅以外の珍しい作品になる。施工・清水組。 鉄筋コンクリート造、八角円堂、平屋建、鋼板葺/銅板葺、建築面積31㎡。 ◈「明智陣屋(庫裏)」は、江戸時代初期に建立された。明智光秀(1528-1582)が城主だった亀山城から、近代、、1871年に移築されたといわれている。 明智門もある。 ◈「霊明殿」は、現代、1958年に東京の寺より移築された。江戸時代末期の建立による。嵯峨天皇、後宇多天皇、歴代の、嵯峨御流関係者の位牌が安置されている。 宝形造、社殿風、1間の向拝、朱塗。 ◈「御霊殿(安井堂)」は、かつて江戸時代中期建立の東山・安井門跡蓮華光院の御影堂だった。近代、1871年に移築された。僧形の後水尾天皇が安置されている。内陣の格天井鏡板に花鳥、内々陣の折上の鏡天井に雲龍図が描かれている。 ◈「大日堂」は、近代、1871年に安井門跡蓮華光院が兼帯していた洛東・真性寺が廃寺になり移された。 ◈「庭湖館」は、大沢池畔にあった江戸時代中期の建物が、近代、1868年に移築された。上段の間には、江戸時代、名僧・慈雲尊者の大幅掛軸の掛かる「六大の間」がある。 ◈「秩父宮御殿」は、かつて、近代、1923年に東宮仮御所に建てられていた。現代、1973年に移築された。貴賓館になる。 ◈「多宝塔(心経宝塔)」は、大沢池辺にある。現代、1967年に「嵯峨天皇心経写経1150年」を記念して建立された。大沢池の畔に建つ。基壇内部に弘法大師(空海)相伝という「如意宝珠の玉」を納めた真珠の小塔を安置する。宝塔内部に、秘鍵大師(弘法大師)像を安置する。 鉄筋コンクリート造、初層は方形、上層は円形平面。高さ16m、朱塗り。 ◈「五社明神」は、弘法大師が離宮の鎮守社として勧請したという。布袋像神前に置かれており、火防祈願の信仰がある。 ◈「収蔵庫」は、鉄筋コンクリート造。 ◆茶室 大沢池畔に茶室「望雲(ぼううんてい)亭」が建てられている。近代、明治期(1868-1912)に、裏千家により建てられた。現代、1973年に焼失した。1975年の「寺号勅許1100年」記念事業として裏千家の設計により再建された。 秋の日、嵯峨天皇、空海が大沢池に遊んだ。天皇は空海との語らいに時間を忘れ、夕に別れを惜しみ漢詩を贈る。「與海公飮茶送歸山 衜俗相分經數年道俗 今秋晤語亦良緣 香茶酌罷日云暮 稽首傷離望雲烟」(『経国集』827)。 海公と茶を飲み山に帰るを送る、相い分かつこと数年を経たり、今秋晤語(ごご、語らい)するは亦た良縁、香茶酌み罷えて日云ここに暮る、稽首(けいしゅ、礼)して離わかれを傷み雲烟を望む。 この漢詩の「雲烟を望む」に因んで茶室の名付けられた。 ◆庭園・大沢池 ◈宸殿前には、白砂の庭が広がり、左近に梅、右近に桜が植えられている。 ◈御影堂の御影堂南にある庭は、白川砂により大海を表している。正面には能舞台が造られている。 ◈境内の東側に広がる人工池の「大沢池」(国指定の名勝)は、東西南北200m、周囲1kmある。平安時代前期の庭園遺構であり、池泉舟遊式庭園(林泉式庭園とも)になる。池は「三大名月鑑賞地」(ほかに奈良・猿沢池、滋賀・石山寺)の一つに数えられている。作庭者は、平安時代の宮廷絵師・巨勢金岡(こせの-かなおか、?-? )、また、貴族で画家・百済河成(くだら-の-かわになり、782-853)ともいう。 古くより京都随一という観月の名所として知られ、歌にも詠まれた。当時の月見とは、池に舟を浮かべ、池面に映し出された月を鑑賞するのが風流とされた。天子である天皇は、夜空を見上げ、直接観月することはなかったという。 平安時代前期、814年頃、嵯峨天皇が離宮嵯峨院の造営にあたり、中国の洞庭湖(どうていこ)を模して造られ、「庭湖(ていこ)」とも呼ばれる。水際は海の州浜に似ているとされた。離宮は池の北側に建てられていた。日本最古の人工の林泉で、北の朝原(あさはら)山(御廟山)、西の小倉山を借景にした。池中に大島の「天神島」、小島の「菊ケ島」の2島が造られた。菊ケ島は、水位が上がり14世紀(1301-1400)に盛土されている。 この天神島の名は、菅原道真(845-903)を祀った天神社に因んでいる。道真は、大覚寺の開創のための奏上を草案し、俗別当になったために祀られたという。菊ケ島の名は、紀友則(845? - 907)の「一本(ひともと)と思ひし菊を大沢の池の底まで誰か植えけん」(『家集』)に因んでいる。実際の大沢池ではなく、池の形をした州浜に菊を植えた様を詠んでいる。(詞書) 2島の間に立石の「庭湖石(ていこいし)」が造られた。巨勢金岡(こせの-かなおか)が立石を配置したという。石は12個あった夜泊石(よどまりいし)の一つになる。夜泊石の原型ともいう。この「二島一石」の配置は、華道嵯峨御流の基本型にも通じるという。池底には、水漏れを防ぐために粘土が塗られ、その上に石が敷かれていたという。池は、平安時代末期には荒廃した。 池の水は、周辺の農村の灌漑用水として利用されてきた。池辺には、桜や楓が約650本植えられ、桜楓の名所にもなっている。 なお、池の東、南には有栖川(ありすがわ)の流れがある。 ◆名古曽の滝跡 大沢池の北に名勝「名古曽(なこそ)の滝跡」がある。現在は、三尊石組が復元され、遣水を通じて水は大沢池に注いでいる。京都市内に現存している最古の庭園の遺構とされている。 平安時代、離宮嵯峨院(810)には、池の畔、北西に寝殿を中心とする本館(大院)、百済慶命の別館(小院)、山麓には滝があった。滝殿庭園内に滝を見るために滝殿が建てられていた。『今昔物語』巻24では、渡来系の百済河(川)成(782-853)が作庭し、壁画を描いたという。 平安時代中期、999年9月、公卿・歌人、三十六歌仙の一人である藤原公任(きんとう、966-1041)は、滝を訪ねた公卿・藤原道長(966-1028)に対し、「滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなお聞こえけれ」(『家集』)と詠んだ。赤染衛門(956頃?-1041~)は「褪せるにけるいまだにかかる滝つ瀬の早くぞ人は見るべかりける」(『後拾遺集』)と詠んだ。その予想は当たり、9世紀末、滝の水はすでに涸れている。 嵯峨天皇没後、庭石は、平安時代の左大臣・藤原藤嗣(773-817)の閑院(かんいん)内裏(二条西洞院)の作庭の際に持ち出されていた。 後に西行(1118-1190)も訪れ、「今だにもかかりといひし滝つせのその折までは昔なりけり」と残した。 鎌倉時代、後宇多上皇により改修が行われ、その後、土砂に埋もれた。 なお、名古曽の名称が使われ出したのは江戸時代以降という。藤原公任の歌が『小倉百人一首』に採られ、カルタ遊びに用いられたことによる。 ◆遺跡 現代、1984年-1990年に、奈良国立文化財研究所などによる名古曽(なこそ)の滝と大沢池北岸の復元整備に伴う発掘調査で、滝と大沢の池を繋ぐ庭園の遣水跡が発見された。滝と池の間には遣水(50m)があったと確認された。その後、その一部が復元されている。 滝跡には、礫を敷き詰め景石、中島が設けられ中御所の庭の一部になっている。奥の3石の石組は、最古の「跨はん」ともみられている。築地塀跡、中御所築地塀跡では、堀の基底部復元が復元され、溝が両側に掘られている。下流には、平安時代の遣水が復元されている。平安時代初期には素堀りの遣水が流れていた。平安時代後期に埋まり、伏流水を集める方形の石組で、下流部のみが再生された。大沢池への注ぎ口は、景石、玉石を敷いて堰が造られていた。 1995年に京都市埋蔵文化財研究所が、大沢池の北岸から南の池中50mの発掘調査を行った。池中に遣水の延長部分が確認され、平安時代には池の規模が現在よりも小さかったことが確認された。 ◆文化財 ◈歴代天皇の宸翰が数多い。鎌倉時代の「後宇多天皇宸翰 御手印遺告(ごていんゆいごう)」(国宝)、鎌倉時代後期、1315年の「後宇多天皇宸翰 弘法大師伝」(国宝)、鎌倉時代の「後宇多天皇宸翰 ◈伝流抄目録 並 禅助消息」(重文)、「後宇多天皇宸翰 灌頂私註 上」(重文)、「後宇多天皇宸翰 悉曇印信口決 悉曇印信文」(重文)、「後宇多天皇宸翰 護摩口決」(重文)、「後深草天皇宸翰 消息」(重文)、「花園天皇宸翰」(重文)。平安時代の「孔雀経音義」(重文)、「袈裟印」(重文)、鎌倉時代の「金剛界伝法灌頂作法」(重文)、「抄録(青裏)」(重文)など。 ◈鎌倉時代初期、最古例という絹本著色「五大虚空蔵菩薩像」(重文)。 ◈心経殿に嵯峨天皇、後光厳天皇、後花園天皇、後奈良天皇、正親町天皇、光格天皇の宸筆心経を奉安している。 鎌倉時代、「後宇多天皇像」(重文)、鎌倉時代と室町時代の「後宇多法皇像」(重文)など。 ◈『源氏物語』の古写本46巻は、室町時代作という。 ◈嵯峨天皇勅封心経の「紺綾織物」は、1㎝幅に経糸65本、総経糸数2400本の超高密度の織物になる。歴代天皇が大病を患った際には、文字の金泥を少量削り取って気付け薬として飲んだという。 ◈太刀「薄緑(うすみどり)」(重文)は、平安時代中期に源満仲(912-997)の命で「髭切(ひげきり)」とともに作られたという。源義経(1159-1189)も薄緑を使用したとされ、源氏の重宝といわれた。伝承によれば幾度も名を変えた。一振りで膝まで斬り下げたため「膝丸(ひざまる)」とも呼ばれた。源頼光(948-1021)は、この太刀で土蜘蛛を退治したとされ、「蜘蛛切(くもきり)」の異名も持つ。(『平家物語』) ◆障壁画など 狩野派障壁画、金碧濃彩画、水墨淡彩画がある。大和絵と、宋・元伝来の唐絵を折衷し、発展させた。金箔に墨で骨書し、盛胡粉に岩絵具で、松草花、鶴亀、竜虎などを描いた。 ◈大玄関の松に、狩野永徳(1543-1590)筆の「山鳥図」がある。 ◈狩野山楽(1559-1635)筆とされるものに、宸殿の紅梅の間に代表作、金碧画「紅梅図」8面、「牡丹図」18面、御冠の間に水墨画「山水図」16面、鷹の間に「松鷹図」13面がある。 ◈牡丹の間の紙本金地着色「牡丹図」18面(重文)は、安土・桃山時代の山楽筆による。優品とされる金碧障壁画であり・牡丹・岩・小禽、薄い雲が色調を抑えて描かれている。岩山(中国産の太湖石)を中心にし、写実的な白い牡丹の大輪が描写される。花弁に微風が当たり、揺れる様も描写する。右隅手前に一輪の紅の牡丹が描かれ、遠近観により全体の奥行きを出している。岩山を挟み、画面に左右対象の花が配されている構図は、大和絵の描法を取り入れたという。 ◈紅梅の間の山楽筆「紅白梅図」8面(重文)は、太い紅白梅の木が画面を突き破って表現され、鳥も配される。かつて豊臣秀吉の小姓だった山楽は、片隅の白梅は豊臣家、中央の紅梅は徳川家を表し、その再起の意味を込めたともいう。師・永徳の大画方式を取り入れ、さらに繊細な筆致を尽くした。 ◈紅梅の間に狩野派一門筆の「柳燕図」8面、「竹雀図」2面がある。 ◈式台玄関の松の間に、永徳筆という金碧画の「松に山鳥図」。 ◈正宸殿の鷹の間に、山楽筆の代表作とされる水墨画「松鷹図」13面(重文)は、太い老松の枝に一羽の鷹が羽を休めている。障子の腰に描かれた彩色の10数羽の兎絵は、尾形光琳系の筆によるともいう。 ◈御冠の間に山楽筆の水墨画「山水図」16面(重文)がある。岩山が帳台元4面、壁1面、襖5面、障子腰貼6面に描かれている。 ◈狭屋板地に狩野派筆の「虎豹図」(重文)、江戸時代の琳派の渡辺始興(1683-1755)筆「雪景山水図」、板地(障子腰板絵)に始興筆「野兎図」(重文)がある。杉板に草蔭に遊ぶ愛らしい4羽の兎が描かれている。御冠の間の帳台構に「嵯峨蒔絵」。鎌倉時代の「太刀」(重文)。 ◈正寝殿の杉戸絵に渡辺始興筆「耕作図」。 ◆南北朝時代 鎌倉時代、第91代・後宇多天皇による大覚寺を本拠にする「大覚寺統(南朝)」と、第89代・後深草天皇、第92代・伏見天皇による持明院殿を里内裏にする「持明院統(北朝)」の「御二流」が生まれた。皇位継承、皇室領荘園の領有をめぐる抗争だった。 一乗院による兼帯後、鎌倉時代中期、1268年に、後嵯峨上皇(第88代)が落飾し素覚と号し、大覚寺第21世門跡になる。1272年、後嵯峨上皇が亡くなった。後嵯峨上皇が生前に後継者を明言せず、朝廷は幕府に裁定を委ねた。候補者に後深草上皇(第89代)、第90代・亀山天皇があり、二人の母・大宮院は、亀山天皇とした。亀山天皇は、第2皇子・第91代・後宇多天皇に譲位し、自らは院政を敷く。他方、後深草上皇は、出家するとしたため、幕府は、その皇子・熙仁(ひろひと)親王(第92代・伏見天皇)を後宇多天皇の皇太子に立てた。鎌倉時代後期、1307年、後宇多天皇は出家し法皇になり、金剛性と号し大覚寺第23世門跡になった。 伏見天皇の即位後、後深草上皇の院政が行われた。今度は、次期後継をめぐり伏見天皇皇子・胤仁(たねひと)親王(第93代・後伏見天皇)と、後宇多上皇皇子・邦治親王(第94代・後二条天皇)が対立した。後伏見上皇は、北条貞時と折り合い悪く、その後は、大覚寺統の後二条天皇が即位し、後宇多天皇の院政が敷かれる。 大覚寺統の第96代・後醍醐天皇の幕府討伐、建武中興(1336-1336)が失敗した。足利尊氏は持明院統の皇族を擁して京都に君臨した。大覚寺統は南朝(初代・後醍醐天皇)を立て大和・吉野山にこもる。二統が皇位継承を争う南北朝時代(1336-1392)になり、幕府を含め3つの政府が並存する混乱状態が続いた。幕府は、両統の調停を装い、介入し、北朝を支援した。3代将軍・足利義満は、君主の地位を奪う皇位簒奪(こうい-さんだつ)の意図があったとする説もある。次期天皇に子・義嗣を予定していた。 大覚寺統の南朝は、第2代・後村上天皇、第3代・長慶(ちょうけい)天皇、第4代・後亀山天皇と続いた。義満は、後亀山天皇に和解策を提示する。南北交代で皇位を継ぐ両統迭立(りょうとう-てつりつ)、南朝の領地と正当性も認め、三種の神器を南朝から北朝へ渡すというものだった。 南北朝時代、1392年、両朝講和の際には、南朝の後亀山天皇は、大覚寺の「剣璽(けんじ)の間」で、北朝の第6代・後小松天皇に神器(八咫鏡、八尺瓊勾玉、草薙剣)を譲り、その後、隠棲した。この神器帰座(じんぎきざ)は、10月25日に決定した。10月28日に南朝側は吉野を発ち、橘寺、興福寺を経て、閏10月2日夜に大覚寺に到着した。11月5日に大覚寺より内裏(土御門東洞院)に渡御され、北朝の後小松天皇に渡された。内裏では足利義満の命により、鎌倉時代の文治の例に準じて、三夜にわたる御神楽が行われ、譲国の儀は修了した。 だが、両統迭立は反古にされ、第100代には、後小松天皇が即位し、後亀山法皇皇子・小倉宮の即位は実現しなかった。 その後、南朝方は大和の山間に命脈を保ち、各地で南朝方の騒乱が起きた。大覚寺門跡31世・義昭は、足利家の出身ながら、兄の4代将軍・足利義教に対して挙兵している。だが、義昭は日向で敗北し、遺骸は大覚寺で荼毘に付された。後南朝の抵抗は、15世紀(1401-1500)半まで続き、幕府に鎮圧されている。 ◆蓮華光院 かつて、大覚寺とも関係する蓮華光院が存在した。 鎌倉時代前期、1200年、殷富門院(いんぷもんいん、亮子内親王) の御願により、仁和寺境内(右京区)に御堂が建てられる。道尊(高倉宮以仁王の遺児)が引き継ぎ、院家の一つになる。「安井御所」、「安井法華堂」と呼ばれた。右京区太秦安井北御所町にあったともいう。殷富門院は、1192年に出家し、1216年に亡くなり、安井付近に埋葬されたという。 道円法親王(第83代・土御門天皇皇子)の入寺以来、真言宗の門跡になる。「安井門跡」、院号は「蓮華光院」と呼ばれた。その後、門跡は大覚寺(右京区)の兼帯になりやがて廃絶した。 江戸時代、東岩倉山観勝寺旧地・下河原(左京区南禅寺)に道場を建立し、安井門跡は復活する。江戸時代、1695年、崇徳院御影堂のあった東山安井(東山区)に、後継の道恕により寺が移される。この時、観勝寺の真性院、光明院も移る。この境内の一角に金毘羅宮(現在の安井神社)が祀られた。両寺は、近代、1873年に大覚寺に移り、1876年に廃寺になる。東山安井には御殿が残り、小学校の校舎として使われる。その後、1908年に殿舎は仁和寺に移された。旧地(東山安井)には、鎮守社の安井金毘羅宮(安井神社)が現存する。 ◆済治院、不壌化身院 平安時代前期、876年、嵯峨天皇皇女で第53代・淳和天皇皇后正子(せいし)内親王は、療養施設の済治院、ハンセン病患者のための不壌化身院を寺に併設して建てた。院では、多くの尼僧が看護にあたっていた。 ◆歴代門跡 平安時代、寛空(918)、鎌倉時代、性円親王(1325)、南北朝時代、大金剛院深守准后(1383)、室町時代、義昭准后(1419)、性守准后(1494)、義俊准后(1529)、尊信准后(1568)、安土・桃山時代、空性親王(1589)、江戸時代、尊性親王(1615)、性真親王(1651)、性応親王(1697)、寛守親王(1722)、寛深親王(1734)、深真親王(1792)、亮深准后(1807)、慈性入道親王(1837)などがいる。 ◆写経 平安時代前期、818年に都で疫病が流行り、飢饉になった。第52代・嵯峨天皇(786-842)は、一字三礼で『般若心経』を自ら写経した。皇后は薬師三尊像を金泥で浄写したという。天皇と親交厚かった弘法大師(空海)は、嵯峨離宮内の持仏堂五覚院で護摩を焚き、五覚院の五大明王に祈願したという。その後、疫病が治まったとされる。以後も、当寺での写経会が行われ、「心経写経の本山」、「写経の根本道場」とも呼ばれる。 大覚寺の心経殿には、嵯峨天皇、北朝第4代・後光厳天皇(1338-1374)、第102代・後花園天皇(1419-1471)、第105代・後奈良天皇(1497-1557)、第106代・正親町天皇(1517-1593)、第119代・光格天皇(1771-1840)の写経が、「勅封心経」として奉祀されている。宸筆・般若心経は、60年に一度しか開封できない。 ◆千代の古道 大沢池近くに「千代の古道(ちよのふるみち)」の石標が立てられている。千代の古道とは、平安貴族が北嵯峨、大覚寺(嵯峨院)に向かった際に用いた古道をいう。現在、梅宮大社から広沢池、大覚寺間には複数の石標が立てられている。 道筋は、常盤付近(右京区)より、山越、広沢池付近に続く道ともいう。双ヶ岡、常盤(ときわ)、鳴滝、広沢池への道ともいう。現在の下立売通西端から嵯峨に通じる嵯峨街道筋とも、伏見の芹川(せりかわ)付近ともいう。 歌枕にもなっており、歌の上だけに存在する道ともいう。平安時代の在原行平(818-893)に、「さがの山みゆき絶にし芹川の千代のふる道跡はありけり」(『後撰集』)がある。芹川を詠んだ藤原家隆(1158-1237)に、「春くれば千代の古道ふみわけてたれ芹川に若菜つむらん」がある。(『夫木抄』) ◆華道 大覚寺は、いけばな発祥の花の寺であり、華道「嵯峨御流」の総司所(家元)になる。 御所の伝統を伝える嵯峨御流は、嵯峨天皇が大沢池の舟遊びの際に、菊ヶ島で栽培されていた野菊を手折り殿上の花瓶に挿したことに始まるという。「天、地、人」という「三才の美しさ」を備えていた。天皇は器にいけ「後世、花を賞づるもの、宜しく之をもって範とすべし」と述べ、称号「永宣旨(ようぜんじ、永久に特権を許可する宣旨)」を発布した。また、池中の天神島、菊ケ島、庭湖石の「二島一石」の配置が、嵯峨御流の基本型に通じたという。 江戸時代中期、大坂に未生庵一甫の流れを汲む香林堂如今日(二代未生庵一甫)の庵家、流祖未生庵直弟子・未生斎広甫(みしょうさいこうほ)の斎家があった。江戸時代末期、未生斎広甫が大覚寺華道職(花務職)に就き、華道・嵯峨御流の隆盛になった。 様式は、伝統的な「伝承花」とそれを伝承花を発展させた「心粧華」がある。伝承花は、「生花(直角二等辺三角形の中に、天、地、人の三枝を当てはめる)、「盛花(水盤などに花を盛りいける)」、「瓶花(花瓶にいける)」、「荘厳花(仏前などに供する)」、心粧華は、「祈り花(植物の成長する姿を表わす)、「才の花(生花を発展させ、目に見えないものの働きを持たせる)」、「想い花(盛花・瓶花を発展させ、心の想いを表現する)」がある。 数年に一度の献花式では、太鼓橋から唐門(勅使門)を通ることがゆるされている。男性は嵯峨模様の王朝衣装、女性は女官姿になる。 なお、境内一角に、嵯峨御流の華道専門学校「華道芸術学院」が設けられている。 ◆文学 ◈名古曽の滝跡について、平安時代の藤原公任(966-1041)は、「滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなお聞こえけれ」(999)と詠んだ。 ◈赤染衛門(956?-1041)は「あせにけるいまだにかかり滝つ瀬のはやくぞ人は見るべかりける」と、西行(1118-1190)はそれを受けて「今だにもかかりと言ひし滝つ瀬のそのをりまでは昔なりけん」と詠んだ。 ◈吉田兼好(1283頃? -1352∼? )も、滝殿付近の友人を訪ねて歌を詠んだ。烏丸光広(1579-1638)は滝跡を訪ねて詠んでいる。 ◈『源氏物語』第18帖『松風』巻には、光源氏が無常観を感じ、藤壺との恋の贖罪から出家を考えて建てたという御堂が登場する。大覚寺の南にあり、滝殿などもあった。想定されているのは、かつての境内地だった現在の棲霞観(清凉寺)付近ともいう。 ◈谷崎潤一郎(1886-1965)『細雪』に、大沢池の堤に上って見たとある。 ◆嵯峨 地名の嵯峨、嵯峨野は、唐長安の北にある景勝地「嵯峨山」に因んでいる。嵯峨天皇は、唐の文化に憧れていという。 ◆菊展・嵯峨菊 「嵯峨菊展」(11月1日-11月30日)では、大覚寺で栽培されている門外不出の嵯峨菊約600鉢が公開される。 嵯峨菊は、かつて大沢池菊ヶ島(菊島)に自生していた野生種だという。奈良時代-平安時代前期の第52代・嵯峨天皇(786-842)が姿と香りを好み、大覚寺「門外不出」とされた。平安時代前期-中期の歌人・紀友則(851/857-905)にその様を詠んだ「ひともとと思ひし花をおほさはの池の底にも誰かうゑけん」がある。 江戸時代に品種改良が進んだ古典菊の一種になる。日本三大菊(嵯峨大覚寺菊展、大阪枚方菊人形、福島二本松菊人形)の一つに数えられる。 嵯峨菊は、キク科キク属の多年草であり、学名は Chrysanthemum grandiflorum cv.Saga、花弁は糸状で54-80弁程、直径9-12㎝の中菊、長さ10㎝の茶筅状(管弁)が理想とされる。11月頃開花し、濃赤色、桃色、白色、黄色など淡い色で細い平弁の花を付ける。 1鉢に3本仕立てとし、殿上からの鑑賞に応じるため高さ2mほどにしている。花は、下部7輪、中程5輪、先端3輪の「七五三」の割合で配置する。葉は下部を黄色、中程は緑、先端を淡緑を理想とし、全体で四季を表すという。 現代、1990年に京都府の草花としてナデシコとともに制定された。 ◆太鼓橋 唐門前(南側)に石橋が架かる。太鼓橋(おなみだ橋)といわれ、江戸時代、1625年に架橋された。長さ5m、幅3m。 ◆石仏群 20基を越える石仏群が、大沢池畔の護摩堂脇に安置されている。 平安時代後期作による。中央の7体が大きい。右(東)より「薬師如来坐像」、「釈迦如来坐像」、法界定印の「胎蔵界大日如来坐像」は頭に宝冠を載せ、両手は膝上に置く。上品上生定印の「阿弥陀如来坐像」、「阿弥陀如来坐像」、蓮華を持つ「菩薩地蔵坐像(観音菩薩、弥勒菩薩)」などが並ぶ。厚肉彫、光背様、花崗岩製、1.2m前後。 右端の「地蔵菩薩立像」は鎌倉時代中期作になる。右手は与願印、左手に錫杖ではなく宝珠を持つ。 ◆嵯峨の山 歌枕の嵯峨の山(さがのやま)とは、嵯峨一帯の山の総称になる。「嵯峨の山みゆきたえにし芹河の千世の古道あとは有りけり」(『後撰集』雑一、在原行平、一〇七五)。 ◆有栖川 境内の西と南に、有栖(ありす)川が流れている。かつて、嵯峨野の斎宮(いつきのみや)東に流れがあった。桂川に注いでいる。 ◆石碑 ◈大沢池の中島に「嵯峨天皇詠碑」が立つ。第52代・嵯峨天皇(786-842)は、久しぶりに空海(774- 835)と歓談し、高野山に還る空海を見送り詠んだ。 「道俗相分経数年 今秋晤語亦良縁 香茶酌罷日云暮 稽首傷離望雲烟」。 ◈大沢池の中島に紀友則詠碑が立つ。「一本(ひともと)と思ひし菊を大沢の池の底まで誰か植えけん」(『家集』)と刻まれている。 ◈「津崎邨(むら)岡碑」がある。津崎村岡(矩子)(1786-1873)は、幕末の女性勤皇家。 ◆映画 ◈大覚寺で時代劇映画「雨月物語」(監督・溝口健二、1953年、大映)の撮影が行われた。元は百姓の藤兵衛(小沢栄)が敵軍大将の首を拾う。 ◈現代劇映画「炎上」(監督・市川崑、1958年、大映)は、三島由紀夫の原作『金閣寺』を題材にしており、主演は市川雷蔵による。大沢池の天神島には、セットの「驟閣寺」が建てられている。金閣寺の半分の大きさで組まれた。映画中ではほかに2種の「驟閣寺」が使われている。 ◈時代劇映画「一心太助 天下の一大事」(監督・沢島忠、1958年、東映京都)の撮影が大沢池で行われた。設定は上野・不忍池だった。 ◈大覚寺で時代劇映画「鮫」(監督・田坂具隆、1964年、東映)の撮影が行われている。京都を襲った飢饉の最中、主人公・鮫(中村錦之助)は侍の列より槍を奪おうとする。 ◈時代劇映画「ちいさこべ」(監督・田坂具隆、1962年、東映京都)、時代劇映画「冷飯とおさんとちゃん」(監督・田坂具隆、1965年、東映京都)でも撮影された。 ◈大沢池は、現代劇映画「細雪」(監督・市川崑、1983年、東宝)で桜の場面で登場する。現代劇映画「華の乱」(監督・深作欣二、1988年、東映京都)では、与謝野晶子(吉永小百合)が大沢池畔、満開の夜桜の中を人力車で鉄幹のもとへ走る。 ◈時代劇映画「福沢諭吉」(監督・澤井信一郎、1991年、東映)、時代劇映画「豪姫」(監督・勅使河原宏、1992年、松竹)では大沢池にセットが建てられた。 ◆角倉了以邸 大堰川(保津川、桂川)を開削した室町時代-江戸時代の角倉了以(1554-1614)の先祖は、嵯峨野に住んだ。営んだ土倉の屋号にも「角倉」を用いた。角倉宗家の屋敷は、大覚寺門前にあったという。 ◆歌謡曲 現代、1965年に制作されヒットした「女ひとり」(東芝レコード)は、作詞・永六輔、作曲・いずみたくにより、デューク・エイセスが歌った。ご当地ソングの先駆けといわれている。歌詞には、三千院、高山寺、大覚寺が登場する。 ◆樹木 境内にアカマツ、五所明神近くにイチイガシがある。クスノキ、クロマツ、放生池・五社明神近くにコジイ、多宝塔近くにダイオウショウ、モミ、天神島にヤマモモ、アメリカ(モミジバ)フウ、大沢池にタブノキがある。 大沢池周辺にはサクラが植えられている。後水尾天皇が桜を愛でたことから「後水尾桜」と呼ばれている。天皇により花見の趣が始められたとされている。 池辺にカエデがある。 ◆指定避難所 大覚寺(嵯峨寮、学院)は、京都市の指定避難所(右京 嵯峨学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆体験修行 毎日9:00-16:30に、五大堂(写経道場)で写経が行える。「般若心経」、短い「羯諦(ぎゃーてい)写経」、縁結びの「愛染写経」の3種がある。 法要、写経ができる写経法会・法話は、毎月1日(1月1日は除く)、11日、21日の10:00・13:00に写経道場で行われる。 ◆嵯峨祭 嵯峨祭は愛宕神社(右京区)・野宮神社(右京区)の両社共同の祭礼になる。神幸祭(5月第3日曜日)では、神輿2基が飾り付けを行い神幸祭の祭典を行う。神幸列は愛宕神社御旅所(清凉寺門前)から始まり、両社境内には立ち寄らない。 還幸祭神幸列(5月第4日曜日)では、年番鉾が先頭を供奉する。神幸列は大覚寺(右京区)へ向かう。剣鉾は境内に入り宸殿前に立てられ、勅使門前で神輿は大覚寺の僧侶の読経を受ける。 剣鉾は、龍鉾(大門町)、麒麟(きりん)鉾(中院町)、澤潟(おもだか)鉾(鳥居本町)、菊鉾(西井頭町・井頭町・小渕町)、牡丹鉾(嵯峨天龍寺瀬戸川町・龍門町・角倉町)の各町が護持している。鉾差しは各町から出され、回転する差し方で足運びは各鉾で異なる。 剣鉾「菊鉾」の身銘は、江戸時代後期、1801年であり、身88.6㎝、茎20.4㎝、全長109㎝になる。剣鉾「龍鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1803年であり、身82.5㎝、茎70㎝、全長89.5㎝になる。茎下部は欠損し、元の茎長・全長は不明。剣鉾「澤潟鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1815年であり、身124㎝、茎28.5㎝、全長152.5㎝あり、現在は使用せず身を継ぐ。 現代、1990年に「嵯峨祭の鉾差し」として京都市無形民俗文化財に指定された。 ◆年間行事 修正会(1月1日-2日)、新年拝賀式(1月5日)、節分会・星祭り(2月節分)、土砂加持法会(2月15日)、常楽会(涅槃会)(3月15日)、春季名宝展(3月中旬-5月中旬)、ウォータースクリーン・プロジェクション(大沢池のウォータースクリーンに光、模様が映し出される。)(3月29日-3月30日)、ハトヤ「蓮華殿カフェ」(3月下旬-4月上旬)、灌仏会(はなまつり)(4月8日)、嵯峨天皇奉献華道祭(大沢池に龍頭鷁首舟、献華式、お茶席、各種法会など。)(4月中旬)、嵯峨祭還幸祭(愛宕神社・野宮神社の祭礼)(5月第4日曜日)、四国八十八ヶ所お砂踏み(5月15日-6月21日)、青葉祭(弘法大師お誕生祭)(花御堂に稚児大師を祀り、僧侶による奉修。)(6月15日)、宵弘法・万燈万華会(五大堂での門跡修法、宸殿での宵弘法コンサート、石舞台前でのご献灯供養法要、五大堂前でのご供養法要、大沢池畔施餓鬼棚前での祈り、送り火 [嵯峨送り火]の祭壇に火が灯る。池には灯籠が流される。)(8月20日)、観月の夕べ(大沢池に龍頭船・鷁首[ぎけす] 船が浮かべられ、満月法会、供花などが行われる。起源は嵯峨天皇の舟遊びにあったという。)(9月13日-15日)、秋季名宝展(10月1日-12月2日)、修正会(11月1日-11月2日)、嵯峨菊展(11月1日-11月30日)、ハトヤ「蓮華殿カフェ」(11月初旬)、大沢池ライトアップ「真紅の水鏡」(11月8日-12月1日)、夜間特別拝観(11月)、除夜の鐘(鐘が撞ける。修正会。)(12月31日)。 写経法会・法話 [五大堂](毎月1日、11日、21日)。護摩祈願 [護摩堂](毎月28日)。 88 後嵯峨天皇(在位:1242-1246)→89 後深草天皇(在位:1246-1259)(持明院統)→90 亀山天皇(在位:1259-1274)(大覚寺統)→91 後宇多天皇(在位:1274-1287)(大覚寺統)→92 伏見天皇(在位:1287-1298)(持明院統)→93 後伏見天皇(在位:1298-1301)(持明院統)→94 後二条天皇(在位:1301-1308)(大覚寺統)→95 花園天皇 (在位:1308-1318)(持明院統)→96 後醍醐天皇(在位:1318-1339)(南朝、大覚寺統)→97 後村上天皇 (在位:1339-1368)(南朝、大覚寺統)→98 長慶天皇(在位:1368-1383)(南朝、大覚寺統)→99 後亀山天皇(在位:1383-1392)(南朝、大覚寺統)→100 後小松天皇(在位:1382-1412) 北6 (持明院統)→101 称光天皇(在位:1412-1428)(持明院統) *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 28 大覚寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 30 大覚寺』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都・美のこころ』、『私の古寺巡礼』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『社寺』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『足利義満と京都』 、『増補版 京都の医史跡探訪』、『歴代天皇125代総覧』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『京都ぎらい』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京を彩った女たち』、『京都の仏像』、『日本の美仏図鑑』、『京都傑作美仏大全』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『平安京散策』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 2』、『掘り出された京都』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京都の寺社505を歩く 下』、『剣鉾まつり』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、『源氏物語を歩く旅』、『京都の歴史災害』、『京都 神社と寺院の森』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 古寺を巡る 29 大覚寺』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 28 嵯峨野と高雄』、『週刊 日本の仏像 第29号 清凉寺 国宝釈迦如来』、『週刊 仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、『京都の災害をめぐる』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「大覚寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「日本漢詩の特質 牧角悦子 - 二松学舎大学」、ウェブサイト「いけばな嵯峨御流 嵯峨御流華道総司所」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||

|

|

|||||

| |

||||||