|

|

||||

| 愛宕山鉄道 清滝川駅跡 (京都市右京区) Site of Atago Railway |

||||

| 愛宕山鉄道 | 愛宕山鉄道 | |||

|

|

|||

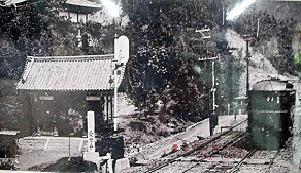

旧清滝川駅(左)、清滝川、京都愛宕研究会の説明板より

清滝川駅跡、石垣  清滝川駅跡、石段  清滝川駅跡、プラットホーム跡  清滝川駅跡、架線柱の土台跡

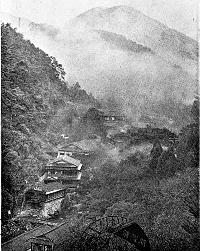

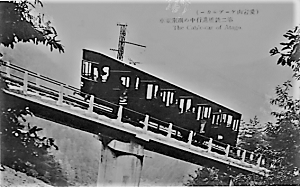

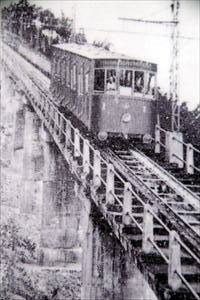

鋼索線の軌道敷跡  鋼索線の軌道敷、石段  1939年頃の清滝・清滝川駅(中央付近)・愛宕山(奥)、『京都電燈株式会社五十年史』より  鋼索線(ケーブル)、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より 鋼索線(ケーブル)、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より 鋼索線、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より  鋼索線、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より  鋼索線のトンネル(1939年)、『京都電燈株式会社五十年史』より  第1橋梁  現在の関西電力清滝発電所   愛宕山鉄道沿線案内図、「ケーブルカー六月開通」とある。嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より  愛宕山鉄道沿線案内図の拡大図、平坦線の嵐山駅(手前)、清滝駅(左端奥)、川は清滝川  愛宕山鉄道沿線案内図の拡大図、鋼索線の清滝川駅(下端右寄り)、愛宕山の山端に沿いケーブル、愛宕駅(上左端)

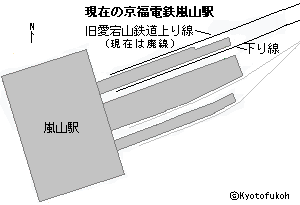

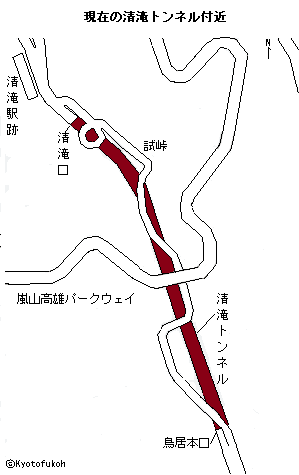

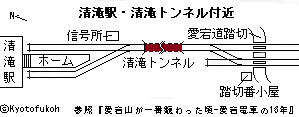

平坦線(愛宕念仏寺付近)、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板より   現在の京福電鉄嵐山駅、旧愛宕山鉄道のプラットホーム  京福電鉄嵐山駅   「左 釈迦堂愛宕電車方面」の道標、府道29号線と竹林の小径の交差点   現在の嵐山高架道路   1930年の嵯峨鳥居本町(左)・愛宕山鉄道(右)、嵯峨鳥居本町並み保存館の模型(3.5m×1m、縮尺1/200)より  清滝道の標識  現在の清滝道、旧平坦線の軌道敷  旧平坦線の擁壁  旧平坦線の擁壁  旧平坦線の架線柱跡  鳥居本駅近くの平坦線の旧橋梁跡  上の鳥居本駅と愛宕参道との旧連絡階段  現在の清滝トンネル、旧平坦線の隧道跡  清滝トンネル内  清滝トンネル内、金具  清滝トンネル内、作業用待避坑    現在の京都バス停、旧清滝駅跡  旧清滝駅跡、旧レールの再利用  旧清滝駅跡、関連の構造物 |

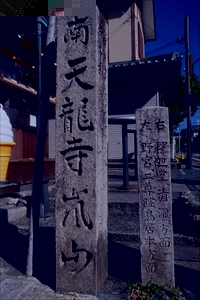

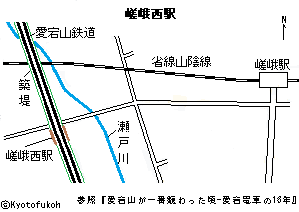

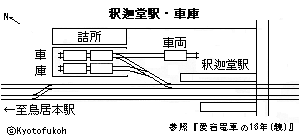

清滝の愛宕山参道、二の鳥居近くに、ケーブルの清滝川駅跡(きよきがわ-えき-あと)がある。かつてこの地に、愛宕山鉄道鋼索線(あたごやま-てつどう-こうさくせん)、略称「(愛宕山ケーブル)」の駅舎が建てられていた。ケーブル線は、現在もなお日本最長になる。 愛宕山鉄道は平坦線(嵐山駅-清滝駅)・鋼索線(清滝川駅-愛宕駅)の2路線からなり、「愛宕電車」、略称「愛電」とも呼ばれていた。 ◆歴史年表 近代、1909年、7月、清滝川水力電気株式会社により清滝発電所が運用開始した。 1921年、愛宕山登山の鉄道敷設計画案が提案される。 1927年、8月1日 、実業家・風間八左衛門らにより、愛宕山鉄道株式会社が設立される。 1928年、6月、平坦線・鋼索線の工事が着工される。教育者・中山再次郎の指導により、愛宕神社の奥に愛宕スキー場の建設が始まる。 1929年、1月 、鋼索線建設資材運搬用の貨物用架空索道(ロープウェイ)が開業する。(『鉄路五十年』)。4月12日、愛宕山鉄道平坦線(嵐山駅-清滝駅)が開業した。4月14日、開通式が挙行される。7月25日、鋼索線(ケーブル)(清滝川駅-愛宕駅)が開業する。8月2日、愛宕山に山上テント村、12月、愛宕スキー場が完成する。 1929年-1933年、世界大恐慌などにより業績が悪化した。 1930年、7月20日、愛宕遊園内に愛宕山ホテル・飛行塔が開業になる。12月、業績悪化に伴い従業員削減などが行われる。労働争議が起きたという。 1931年、貨物用架空索道が廃された。 1935年、10月18日、京阪電気鉄道より正式に車両を購入している。 1937年、2月、日独合作映画「新しき土」が公開された。平坦線・鳥居本駅がロケ地になった。 1939年、1月、愛宕スキー場に中山再次郎の胸像が立てられる。 1941年、4月11日、 平坦線で省線山陰線(現・JR嵯峨野線)との交差部分に嵯峨西駅が新設された。 1942年、最盛期を迎える。2路線で年間99.4万人の輸送実績があった。 1943年、夏より、間引き運転が始まった。12月3日、 戦時体制下の軍事徴用のため、不要不急線指定が下される。平坦線・鋼索線は廃線対象路線になった。 1944年、1月11日 、平坦線は鉄材供出のため単線化された。2月11日、鋼索線は廃止になる。愛宕スキー場・愛宕山ホテル・清滝遊園地・愛宕遊園も廃された。11月1日、平坦線で人身事故が起きた。12月11日、平坦線も廃止される。廃止翌日より、代替バスの嵐山バス(現・京都バス)が、愛宕参道経由で鳥居本まで運行開始になる。 1945年、2月26日、平坦線の実際の運転停止になったという。6月5日より、 平坦線清滝トンネル跡は、三菱重工業京都機器製作所「清滝トンネル工場」として、航空機機体工場第14工場に転用された。8月15日、終戦を迎える。 現代、1949年、10月、京都バスは清滝まで臨時延長運転する。 1950年、4月 、京都バスに清滝までの路線延長認可が下りた。 1959年、10月31日、愛宕山鉄道株式会社は解散する。 1960年、5月、旧平坦線(釈迦堂駅-清滝駅)の旧軌道敷に清滝道(嵯峨釈迦堂藤ノ木町-清滝道三条交差点)が完成した。 1967年、ケーブルカー復活の計画が発表される。実現はしなかった。 1970年、4月18日、旧平坦線の旧平坦線(嵐山駅-釈迦堂駅)の軌道敷を利用し、新たに嵐山高架道路(府道29号線、宇多野嵐山山田線)が開通した。 ◆風間 八左衛門 近代の政治家・実業家・風間 八左衛門(かざま-はちざえもん、1879-1942)。旧名は嘉一。京都の生まれ。父・醤油商「鍋屋」・風間八左衛門の長男。1888年、八左衛門を襲名し家督を相続する。桂村会議員、京都府農会長、広島瓦斯専務取締役・三国紡績常務取締役・帝国石油・愛国生命保険・日本活動写真・桜セメント各取締役、帝国工業・太湖汽船各社長、嵯峨銀行監査役などを歴任した。1920年、第14回衆議院議員総選挙で、京都府第3区から立憲政友会所属で出馬し当選1期を務めた。1925年-1942年、族院議員に互選され3期在任した。1927年、愛宕山鉄道株式会社の設立に加わり、社長に就く。63歳。 ◆土井 万蔵 近現代の機械技術者・土井 万蔵(どい-まんぞう、1883-1965)。兵庫県揖保(いぼ)の生まれ。藤永田造船所の技師になる。1918年頃、独立し、大型遊具を専門にする「土井文化運動機製作所」を大阪に設立した。「サークリング・ウエーブ(心棒から円環状の座席を吊りあげ、回転させる遊具)」を製作する。同年、東京上野・電気博覧会にサークリング・ウエーブを出展し、国産第1号とされる。1920年、千里山花壇に飛行塔を設置している。1925年、国産観覧車を建設した。1929年、奈良生駒山上遊園地に飛行塔を設置した。(現存日本最古の大型遊具)。1930年、愛宕山遊園地に飛行塔を設置する。その後、飛行塔は各地に急速に広まったという。83歳。 大型遊戯機械製造を国産化し、「飛行塔の創始者」「大型遊戯機械の父」とされる。 ◆中山 再次郎 近現代の教育者・中山 再次郎(1867-1963)。父・福井松平藩士の4男。1875年、8歳の時、父の死去に伴い、母とともに東京に転居した。1893年、東京帝国大学国史科を卒業する。旧制高田中学校の教頭、1900年、京都府立第二中学(現・府立鳥羽高校)の初代校長に就任し、31年間在職する。1911年、オーストリアのレルヒ少佐(1869-1945、日本スキーの父)が来日する。再次郎は、少佐が開催した新潟県高田でのスキー技術講習会に参加している。1914年、伊吹山スキー場(滋賀県米原市)を拓く。1928年、愛宕スキー場(京都市)を拓いた。編著『丹後国中郡誌稿(中郡誌稿)』(1914)。96歳。 スポーツ振興による教育を行い、関西のスキー場を開拓した。 ◆愛宕山鉄道 近代、1927年に、「愛宕山鉄道」は、京阪電気鉄道・京都電燈が共同出資で設立した電気鉄道だった。愛宕山頂の愛宕神社参詣・観光路線として開業している。 1928年6月に工事(施工は奥村組)を着工している。1929年4月12日に、「愛宕山鉄道平坦線」(嵐山駅-清滝駅)(軌幅1.435mの標準軌、全長3.39m、全線電化・直流600V)が開業している。京都電燈の清滝発電所より電力供給を受け、変電所設備は持たなかった。 「愛宕電車(愛電)」「清滝電車」とも呼ばれた。線路は北西方向に延び、当初の停車駅・構造物は、起点の嵐山駅(嵯峨天龍寺造路町50番地) →旧国鉄山陰線を高架で越えて釈迦堂駅→鳥居本駅→試峠の清滝トンネル(隧道)→終点の清滝(清瀧)駅(嵯峨清滝深谷町5番地)までの4駅(後に5駅)だった。嵐山駅-清滝トンネル直前は複線(2.94km)であり、その先の清滝トンネル-清滝間は単線(450m)になっていた。 車庫は釈迦堂駅に隣接してあり、駅には「清滝食堂」が併設されていた。運賃は片道15銭だった。沿線(釈迦堂駅-清滝トンネル)には桜並木があり名所になっていた。終点の清滝駅は、清滝トンネルを出てすぐ左手にあった。鋼索線の清滝川駅には接続していなかった。地元の反対があり地域経済振興のために、清滝駅で乗客には降り、徒歩で清滝川駅に向かう必要があった。このため新道が造られている。 7月26日に「愛宕山鉄道鋼索線」(清滝川駅-愛宕駅)(軌幅1.067mの狭軌、全長2.13km、高度差638.83)が開業し「愛宕山ケーブル」と呼ばれた。鋼索線の駅は起点の清滝川駅、終点の愛宕駅の2駅だった。駅舎・構造物は次のようになっていた。清滝川駅→第1橋梁→第1トンネル→第2トンネル→切通区間→第2橋梁→第3トンネル→第3橋梁→第4トンネル(行き違い用のため途中から複線)→第4橋梁→単線に戻る→第5トンネル→切通区間→第5橋梁→第6トンネル→第6橋梁→愛宕駅だった。 清滝川駅は愛宕山麓の登山口入口(二の鳥居)付近の斜面に設けられていた。線路は北西方向に進み、終点の愛宕駅近くでは真西に延びていた。11分の乗車時間で愛宕駅に到達した。当時は「延長東洋一のケーブル」と喧伝され、現在に至るまでケーブルとしては日本最長になる。愛宕神社の千日詣(7月31日-8月1日)の両日には、終夜運転が実施されていた。開業時の運賃は50銭(往復1円)だった。 関連の観光施設としては、麓の清滝川駅のすぐ東に清滝遊園地、終点の愛宕駅の西に愛宕遊園があり遊戯施設の飛行塔があった。7合目に愛宕山ホテルが建てられた。山上テント村(8月2日-9月15日)も開設され、野外劇場もあった。愛宕神社の北西には愛宕スキー場が拓かれている。 当初の建設費は平坦線131万20850円、鋼索線113万8662円であり、予定資本金200万円を超過している。また、実際の入金額は120万円ほどしかなかったという。設備投資が膨らんだ原因として、巨額投資が重なったことが挙げられる。複線の平坦線、省線との立体交差、色灯式自動閉塞信号装置、清滝トンネル、豪華な清滝駅・清滝川駅、日本一の路線長・隧道・橋梁、スイス製最新巻揚げ設備、水洗便所設備のホテル建設開業などがあったという。(『愛宕山が一番賑わった頃-愛宕電車の16年』)。このため、平坦線の電車は新型の製造車両ではなく譲渡車両(中古)になった。自前の変電設備は持たず、直流電力も京都電燈から購入した。割高運賃(平坦線1区間5銭、鋼索線50銭)にもなった。1929年は平坦線の乗客数のうち乗車40.7万人・降車39.9万人だった。開業当初は黒字経営になり5分の利益配当している。なお、開業して間もなくの8月1日に、鋼索線で定員84人に対し乗客200人が乗り込み車両が動かなくなったという。 その後の乗客数は伸び悩み、以後、毎期欠損になった。1930年12月から従業員削減、賃金引き下げなどが決行され、労働争議も発生したという。1931年の開業2年で赤字経営になった。当時の輸送実績は平坦線乗客数32.5万人、鋼索線23.3万人あり合計55.8万人だった。割高運賃に加え、終点の愛宕駅から愛宕神社までは山道を徒歩で1.7km、さらにスキー場までは1.3kmを歩く必要があった。世界恐慌(1929-1933)も重なる。 1931年の従業員数は開業時の7割以下になっている。このため、架空鉄道(ロープウェイ、愛宕駅-愛宕神社黒門前)計画は中止に追い込まれる。会社は経営の立て直しのために旅客誘致策を実施した。親会社・京阪電気鉄道、他社との連絡切符・回遊切符の発売、嵐山遊船、清滝の料理屋・旅館との連携などで、嵐山・保津峡・高雄の観光客を取り込んだ。愛宕スキー場利用者への割引切符なども発売した。冬期の日曜・祝日早朝には、大阪から直通のスキー列車(天神橋駅-嵐山駅、47分)も運行されていた。 1935年には、親会社・京阪電気鉄道、京都電灯から計150万円の債務保証を受けて経営は軌道に乗っている。 1941年4月11日に、 平坦線で省線山陰線(現・JR嵯峨野線)との交差部分に嵯峨西駅が新設され、利用客の増加を計った。だが、同年11月の「陸運統制令改正」により、政府は「不要不急輸送の拒否抑制・国有鉄道の計画化徹底」などを決定した。12月には太平洋戦争が勃発する。 1942年に開業以来の最盛期を迎え、平坦線乗車・降車70.8万人、鋼索線乗車・降車28.6万人になっている。 1943年夏より、間引き運転が始まる。9月30日に鉄道省は地方鉄道などの活用策化(不急線複線の単線化・ケーブル線の廃止など)を決定した。12月3日に、 戦時体制下の軍事徴用のため、不要不急線指定が下される。愛宕山鉄道の平坦線・鋼索線も廃線対象路線になった。愛宕山鉄道の全線が不要不急線に指定されたのは、乗客数の少なさと清滝トンネル(転用・代替)が存在したことなどによるともいう。 1944年、太平洋戦争末期になり、戦時下の武器生産に必要な鉄供出が始まる。1月11日、平坦線の複線運転廃止(下り線廃止)により単線になった。2月には鋼索線も廃線になる。続いて12月11日に平坦線も廃止された。2路線の廃線と同時に、関連の観光施設もすべて閉鎖されている。 廃止の翌日より、代替バスの嵐山バス(現・京都バス)により、鳥居本まで愛宕参道経由での代替運行が開始された。平坦線の清滝トンネルは、三菱重工業の航空機機体工場第14工場に強制転用されている。6月5日より、工場での作業が始まった。ただ、実際にはトンネル内での漏水のため作業能率は悪かったという。 1944年の廃止後は、平坦線の車両は京阪大津線(京都市-大津市、京阪電気鉄道)、京福永平寺線(福井県、京福電気鉄道)に移籍され、ともに現代、1960年代まで使用された。資材のレールは天橋立傘松ケーブル(宮津市、丹後海陸交通)に転用された。 1959年10月31日まで、愛宕山鉄道会社は存続した。運行再開を期しての阪急・嵐電との合併は実現できないままに解散した。1960年5月に、旧平坦線(釈迦堂駅-清滝駅)の旧軌道敷に、清滝道(嵯峨釈迦堂藤ノ木町-清滝道三条交差点)が開通している。 1967年にケーブルカー復活の計画が発表されたものの実現しなかった。 1970年4月18日に、旧平坦線(嵐山駅-釈迦堂駅)の軌道敷を利用し、新たに嵐山高架道路(京都府道29号宇多野嵐山山田線)が開通している。 1970年代にも、一部に愛宕山鉄道復活の動きもあったという。実現はしなかった。 ◆車両・資材・転用 ◈「平坦線の車両」は木造ボギー車「P-1型」5両(3号・5号・6号・7号・8号、定員74人)だった。 近代、1921年4月1日に北大阪電気鉄道(後・京阪新京阪線、現・阪急京都線)が、十三駅-豊津駅の開業に合わせて製造した。1928年1月まで新京阪鉄道千里山線で「P-1型」として稼働していた。屋根上の集電装置はトロリーポールによるもので、バッファー(緩衝装置)を装備していた。1928年に、北大阪電気鉄道の後身の新京阪鉄道が架線電圧を600Vから1500Vに昇圧している。愛宕山鉄道は京阪と資本関係があり、この時、不要になった車両8両のうち5両を愛宕山鉄道に譲渡(借受)した。なお、当初の計画では、開業時に電車を新製する予定だった。 愛宕山鉄道では「愛宕山鉄道デハー1型」として、1-5号の番号を付け直している。1935年10月18日付で愛宕山鉄道は京阪電気鉄道から正式に車両を購入している。車両は、1944年12月11日に愛宕山鉄道平坦線が廃止されるまで使用された。なお、4号車は、日独合作映画「新しき土」(1937年2月公開)に登場している。 愛宕山鉄道の廃止後に車両は、京阪神急行電鉄(現・京阪電気鉄道、阪急電鉄)の石山坂本線に3両(1型、1959年12月18日廃車)、京福永平寺線に2両(ホサハ51型、1965年12月19日に廃車)が移籍された。 車両(1型)5両(定員74人)、 自重11.2t、電動機 直捲型、37.3kw2個、 制動機 空気・電気・手動、車体製造会社 梅鉢鉄工所、製造年1921年。車体色 マルーン系色(小豆色・チョコレート色)?。 ◈「鋼索線の車両(ケーブルカー)」は近代、1929年に東洋車輛が製造した。台車はスイス・ギーゼライベルン社製だった。1-2が製造され1944年の廃線まで使用された。 両数 車両2両、1両編成、定員84人、所要時間11分、自重9t、制御装置 手動・自動式、製造者 車両東洋車輛株式会社、車体製造会社 スイス・ギーゼライべルン社、製造年 1929年、車体色 濃い緑色?。軌条・巻揚機製造者 ギーゼライべルン社。 ◈「貨物用架空索道(ロープウェイ)」は、近代、1929年1月に鋼索線建設資材を運搬する手段として敷設された。1931年まで使用された。 起点は嵯峨町上嵯峨字空也ノ滝42番地、終点は上嵯峨字月ノ輪16番地だった。エンドレスロープにゴンドラ(積載可能1/8t)を40個取り付けていた。 水平長1.614m、交流37kwモーター、速度80m/min。 ◈1944年の愛宕山鉄道の廃止後、資材などは各地の鉄道関連施設に転用された。 平坦線の線路などは京都市電の梅津線(西大路四条駅-梅津駅、1945年3月開業-1958年12月廃止)に譲られたともいう。 鋼索線資材は、戦後に再開した宮津市・丹後海陸交通の天橋立鋼索鉄道(傘松ケーブル、1951年8月12日運行再開)に転用された。運行再開当初、車両床下機器を流用した車両を使用し、その後も楔型レールを使用していた。 ほか、東京都の御岳登山鉄道(1951年運行再開)にレール、香川県の屋島登山鉄道(1950年運行再開)へも転用された。屋島への転用は、レール・鉄枕木L型鋼・導輪支持板・架線支持鉄柱・滑車支持材・プラットホーム屋根鉄骨などだった。 ◆平坦線 ◈平坦線「嵐山駅」(嵯峨天龍寺造路町20/50番地、標高37.8m)の前身は、近代、1910年3月25日に、嵐山電車軌道(四条大宮-嵐山)の停留場として開業している。1918年4月2日に、会社合併により京都電燈が経営し、嵐山電鉄の停留場に変わる。 1929年4月12日に、愛宕山鉄道(嵐山駅-清滝駅)が開業し共同使用駅になる。愛宕山鉄道は北寄りの2面2線を使用していた。嵐電と同じくターミナル式であり、両線からの片渡り線を設置していた。駅を出るとすぐに大きく左に曲がった。 1942年3月2日に、路線継承により京福電気鉄道の停留場になる。1944年12月11日に愛宕山鉄道が廃止された。 ◈平坦線の「嵯峨西駅」は、開通当初にはなく、後の1941年4月11日に省線(しょうせん)山陰線(現・JR嵯峨野線)との交差部分の築堤上に新設された。仮設の木製ホームだった。現在の嵯峨野線と嵐山高架道路の交差付近になる。瀬戸川の西に在り、愛宕山鉄道は築堤上を南北に通過し、上り時には駅を通過した後に東西に走る省線を上越ししていた。 省線は鉄道省・運輸省の管理に属していた。私設鉄道の愛宕山鉄道としては、省線との「連帯運輸」により、利用客を増やすことで慢性的な経営赤字体質から脱却する意図があった。 ◈平坦線の「釈迦堂駅」は、現在の清滝道と府道29号線の交差点北側付近にあった。 上り線で駅を出ると車庫への渡り線と分岐線があった。車庫(鉄骨亜鉛葺 、90.75坪[300㎡])には、5両の車両が留置され、点検ピット(地下空間)付線路2本が引き込まれていた。 ◈平坦線「鳥居本駅」は、現在の嵐山高雄パークウェイと清滝道との交差点付近、現在の嵯峨鳥居本町並み保存館のすぐ真北になる。 ◈平坦線「清滝トンネル(隧道)」(444m)は、近代、1929年9月に竣工した。試峠(ためし-とうげ)を貫通した単線トンネルであり、工事は大湧水に苦しめられた。嵐山駅-清滝トンネル直前が複線で、清滝トンネル-終点の清滝駅間は単線になっていた。このため、タブレット交換をしており、鳥居本駅側では踏切番小屋付近で運転手同士、清滝側では駅員が島式ホーム上で受け渡していた。また、清滝駅側上り線側に信号所があり、電子梃子式転轍機も備えられていたという。 近代、1944年2月23日に、航空機産業などは既存隧道などを利用し、工場疎開するとの閣議決定が行われた。清滝トンネルは、1945年6月5日より終戦まで三菱重工業京都機械製作所の「清滝トンネル工場」として、 航空機機体工場第14工場に強制転用された。トンネル内天井に屋根が設置され漏水を防ぎ、旋盤200台も運び込まれている。鳥居本側の愛宕街道旧踏切手前の線路上には、飯場数棟も建てられたという。勤労奉仕の女学生により航空機の排気弁・吸気弁を製造した。工場は漏水・工員の厭戦気分もあり作業能率は悪かったという。トンネル出入り口には憲兵が立って警戒していた。 現代、1960年は相互通行の自動車道になっている。 ◈平坦線「清滝駅」(嵯峨清滝深谷町5番地、標高110m)は、1929年3月に竣工した。現在の京都バスの清滝バス停周辺にあった。駅舎は木造、入母屋造の和風建築であり、瓦葺/檜皮葺だった。現代、1963年頃までホームも残っていたという。 近くに「清滝食堂」があった。 ◈平坦線の嵯峨西駅-釈迦堂駅間の軌道敷跡は、愛宕山鉄道の廃線後、1960年4月18日に清滝道として開通している。1970年には嵐山高架道路(新丸太町通-釈迦堂)が整備されている。 ◈平坦線の主要指標(1939年現在)は、工程: 3.4/3.39/3.2km、線路: 標準規 軌間 1.435m、複線2.94km、単線 450m、隧道 444m(1ヶ所)、橋梁30.5m(4ヶ所)、軌条 30㎏/m、最小曲線半径 100m、最大勾配 50‰/20分の1、電線路: 配電線路 3.7km、電線路 3.3km、電車線路 3.4km、踏切: 着手常駐踏切3カ所(愛宕道・釈迦堂前・造道)。 ◈「清滝遊園地」は、鋼索線・清滝川駅のすぐ東に隣接しており2カ所あった。金鈴橋畔の遊園地は、現在は駐車場になっている。当初は廻旋塔があり、後に池・中の島・お猿島などもあった。遊具として箱型ブランコ・バッタン・滑り台・鉄棒施設、ほか、サル山、人工の滝もあった。その奥に、テニスコート・ローラースケート場も併設されていた。 なお、清滝川に架かる金鈴橋北側に水泳場も開かれた。 ◆鋼索線 近代、1929年7月25日、鋼索線(ケーブル)(清滝川駅-愛宕駅)が開業する。 鋼索線の駅舎・構造物は次のようになっていた。2駅・6トンネル・6橋梁があった。起点の清滝川駅(嵯峨清滝空也瀧町2番地)→第1橋梁→第1トンネル→第2トンネル→切通区間→第2橋梁→第3トンネル→第3橋梁→第4トンネル(分岐点、行き違い用に途中から複線)→第4橋梁→単線→第5トンネル→切通区間→第5橋梁→第6トンネル→第6橋梁→終点の愛宕駅(嵯峨清滝月輪町30番地)だった。 ◈鋼索線「清滝川駅」(標高82m)は、石垣上に建てられ和風建築であり、降乗車ホーム上も瓦屋根で覆われていた。 ◈鋼索線「愛宕駅」(標高745m)は、1階に待合室・駅員室・操作室、階段下に売店があった。2階に会社直営の愛宕食堂があり、洋食を中心にしていた。客席20テーブル・石炭オーブン付厨房・南側にテラス(楼上露台)もあった。利用者は愛宕ホテル宿泊客のほか、観光客としては春の花見、5月の遠足、夏の千日参り・林間学校、冬のスキー客などで繁盛した。屋上には展望台、地下には機械室・倉庫・仮眠室などがあり、ケーブルカーの巻揚装置などが置かれた。 鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階、床面積延べ318.03㎡(地下1階124.23㎡、地上1階96.9㎡、2階96.9㎡)、階高さ地階3.84m、1階4.37m、2階3.75m。 ◈鋼索線の主要指標(1939年現在)は、工程: 営業キロ程: 2.13km、線路 狭軌軌間 1.067m、軌条 楔頭形 28.5㎏/m、延長 2.130km、 両端高低差 638.83m、曲線最小半径30m、隧道 520m(6ヶ所)、橋梁 312m(6ヶ所)、最急勾配 370.37‰/2.7分の1、最緩勾配 200‰/5分の1。 電車線路:方式架空単線式(車両内電灯・信号用)、電圧 交流120V、電車線 溝形硬鋼BS2界番。電線路: 配電線路 2.6km、電車線路 2.0km。鋼索: 直径36mm、破断力82t、最大負荷量 9t、安全率 9、鋼索の速度3.125m/s、製造者 イギリス・ヲッチ&バッチェラー/東京製鋼株式会社。捲揚機: 二輪式二段減速テールエンド式、制御装置 手動・自動式、方式 三溝動輪直径3.8m、製造者 スイス・ギーゼライべルン社。電動機用電動機: 種類 三相交流誘導電動機、容量 150kw/200馬力、電圧 3300V、電流32A、力率87%、回転数720回/min、製造者。スイス・セシュロン会社。 ◈「愛宕山ホテル」(標高745m)は、近代、1930年7月20日に愛宕遊園内に開設されている。鋼索線・愛宕駅の西に隣接し、愛宕山7合目の崖上にあった。愛宕山鉄道直営だった。木造平屋建様式ホテルで、外壁には石が貼られ校倉造風になっており、コンクリート基礎上に建てられていた。スイス・ピラタス(鋼索鉄道)を直輸入したホテルとして宣伝された。 最新の自動ドア、水洗トイレ(東洋陶器製)を完備し、洋室15室、和室1室があり、娯楽場、ダンスホール、浴場も完備していた。テラスがあり、眺望の良い「愛宕食堂」もあり、「地上の楽園」と呼ばれていた。京都市内、比叡山、比良山などを一望できた。施工は奥村組による。 1944年2月11日に廃止になっている。 ◈「愛宕遊園」は鋼索線・愛宕駅前に開設された。飛行塔、子ども汽車、山上テント村、すり鉢状の野外劇場、子どもスキー場などがあり、遊園の南側では山荘の分譲も行っていた。 ◈「飛行塔」(設計・施工・土井万蔵)は、愛宕山ホテルの西にある愛宕遊園内に設置されていた。近代、1930年7月20日に開業している。回転上昇式と呼ばれ、前面にプロペラ付きの飛行機の乗り物4台が、ワイヤーで吊るされ引き上げられて回転した。京都市内、比叡山、比良山、丹波などが一望できたという。 1944年2月11日に廃止になる。 ◈「山上テント村」は愛宕遊園内の飛行塔の西にあった。近代、1929年8月2日に開業している。夏場に開かれ京都市内より温度差20℃あることを謳い文句にしていた。 1944年2月11日に廃止になった。 ◈「愛宕スキー場」は、愛宕神社の北西の5町(545m)/1.3kmの山道を歩いた所にあった。 近代、1928年の夏に、八木町の山岳愛好家・スキーヤー・福島という人が、この場所を発見した。師事する中山再次郎(旧制京都府立第二中学校初代校長)に測量結果を報告した。その後、中山が指導し、同年より工事が始まり、1929年12月に完成した。 愛宕電鉄の経営で5万坪(16万5289㎡)の広さあったという。丹波側の斜面で南北に走った谷間のスロープがあった。高度もあるため雪量・雪質も良かった。当時は2月中旬-3月中旬まで90㎝ほどの積雪があったという。京都市唯一、関西でも最大規模のスキー場だった。食堂・休憩小屋も整備されていた。京阪神から日帰も可能なため、冬季積雪期には数万人のスキーヤーが訪れた。このため、乗車待ちの行列もできた。時に定員の倍以上が乗り込み、ケーブルはよく故障していたという。愛宕駅の愛宕食堂は、カレーを一斗缶に詰めてスキー場に運び入れ、販売して好評を博した。 1944年に愛宕鉄道の廃止に伴い閉鎖になった。 ◈「中山再次郎の胸像」は、近代、1939年1月に愛宕スキー場に立てられている。再次郎の古希を祝うためであり、美津濃(現・ミズノ)・愛宕電鉄により立てられ、中山の胸像としては2体目だった。その後、戦時下の金属供出により撤去され、現在はスキー場跡地に台座のみが残る。 なお、再次郎の胸像は4体立てられている。1体目は、1931年に京都府立第二中学校校長室、2体目は愛宕スキー場、3体目は現代、1964年に伊吹山の3合目、4体目は1965年に京都府立鳥羽高等学校の校庭に設置されている。 現存しているのは伊吹山、京都府立鳥羽高等学校の2体になる。愛宕スキー場の胸像は、この2体と同じ銅製胸像だったという。 ◈愛宕山ホテルなどの水源は、愛宕山にある日暮の滝だった。毎朝、鋼索線上りの車両が第5トンネル付近で停車し、車掌が降りて徒歩で滝まで移動した。アメリカGE製の揚水モーター・35馬力タービンポンプのスイッチを入れていた。水は電力で汲み上げられ、鉄管(直径7㎝)で貯水槽(8×4m、深さ2m)で送水され、300m上の愛宕ホテルに供給されていた。 なお、水は山上の愛宕食堂、水口屋、42丁商店街、別荘地などにも有料で給水されていた。 ◈茶屋「水口屋」は、参道6合目大杉付近、愛宕駅北の駅前広場に隣接して建てられていた。杉本啓次郎が経営し、開業時から廃線時まで存在した。客室(4.5帖・6帖・10帖)が上下3室ずつあった。 木造2階建、基礎は南斜面上に鉄筋コンクリート脚4本。 ◆愛宕山鉄道 愛宕山鉄道は、近代、1926年6月18日に発起人総代・風間八左衛門ら23人が「愛宕山登山電気鉄道」名で「愛宕登山電気鉄道敷設願書提出」を提出した。同年11月15日に鉄道免許状「宕登山電気鉄道敷設認可」を受けた。 1927年8月1日に「愛宕山鉄道」に社名変更して株式会社が設立される。京阪電気鉄道(20%出資)と京都電燈(17.6%出資)し、資本金200万円による。 現代、1959年10月31日に、愛宕山鉄道株式会社は解散している。 ◆電力供給 愛宕山鉄道は変電設備を持たなかった。このため鋼索線は、京都電燈により清滝発電所・栂尾発電所で発電され、嵯峨変電所を経て200kwの交流電力の供給を受けた。 平坦線は、嵯峨変電所の最新ブラウン・ボベリー製の300kw水銀整流器で整流された、直流260kwの供給を受けていた。 ◆清滝発電所など ◈「清滝発電所」(京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町)は、清滝川駅の北東、清滝川畔に現在もある。近代、1909年7月に清滝川水力電気株式会社により運用開始した。1910年には嵐山電車軌道株式会社に買収されている。 1918年に京都電燈株式会社と合併している。愛宕山鉄道は、電力供給を受けており、自前での変電所建設はできなかった。現代、1951年5月1日に、関西電力株式会社になり現在も発電を続けている。 木造平屋建、切妻造。取水・放水: 清滝川、発電最大出力: 250kW、 有効落差: 33.33m、水車: 横軸フランシス水車、出力: 260kW1台、発電機: 横軸三相交流同期発電機1台。 ◈「栂尾発電所」(京都市右京区梅ケ畑川西町)は、近代、1922年に栂尾水力株式会社が設置し、帝國電化株式会社が運用開始する。1924年に京都電燈株式会社が所有し、1951年に関西電力株式会社に移行した。 ◈「嵯峨変電所」は、近代、1923年12月に設置された。嵐電車折電停北側にあった。現代、2004年に、嵯峨変電所からの移転新設により、帷子ノ辻変電所が全面運用開始している。2005年に嵯峨変電所は撤去された。 ◆映画 平坦線の鳥居本駅・車両は、日独合作映画「新しき土」(1937年2月公開、東和商事映画部・J.O.スタヂオ)に登場している。 監督はドイツ人のアーノルド・ファンク(Arnold Fanck、1889-1974)、伊丹万作(1900-1946)の2人であり、ドイツ語版のタイトルは"Die Tochter des Samurai(侍の娘)"だった。 主人公の原節子(1920-2015、役名・大和光子)が駅から電車に乗車する場面で、平坦線車両の1型4号車が登場する。映画は1936年に締結された日独防共協定宣伝の意図があったという。 ◆文学 近現代の小説家・谷崎潤一郎(1886-1965)の『細雪』(1943-1948)で、姉妹が愛宕電車を利用した。 ◆主な遺構 ◈平坦線の架線跡がある。 ◈平坦線の軌道敷は消滅している。嵐山駅から左への分岐部分は、宅地になっている。軌道敷跡は現在、清滝道になっており、嵐山高架道路・府道宇多野嵐山線・府道釈迦堂清滝線に変わった。山陰線を越えた新丸太町からは2車線道路になっている。盛土築堤は撤去された。 ◈平坦線の嵐山駅は、現在の京福嵐山駅内にあった。当時の旧駅舎などはなく、発着ホームが残る。線路は、北寄りの現在の1番線とその北側の建物の場所に敷設されていた。愛宕山鉄道は2面2線を使用し、北端のホーム幅は現在より広く短かったという。愛宕山鉄道の廃止後は、北端の線路は撤去され、嵐電の線路の撤去に伴い、現在の中央ホームは拡張されている。 現代、2002年10月26日に京福嵐山駅舎は大幅改装されている。 ◈平坦線の嵯峨西駅に旧駅舎はない。昭和40年代(1965-1974)初めまで、国鉄山陰線を越えるための築堤跡が残っていたという。嵐山高架道路建設時に撤去された。 ◈平坦線の釈迦堂駅に旧駅舎はない。瀬戸川沿いのホーム跡は歩道になっている。車庫跡に痕跡はない。 ◈平坦線の鳥居本駅跡に旧駅舎はない。現代、1963年頃までホーム跡が残っていたという。駅近くの土手は、映画のロケ地として乗馬の場面などで利用されていた。1965年の嵐山高雄パークウェイ建設の頃に、下りホームは道路拡幅で撤去された。 JR山陰本線を越える橋梁の土台(橋台)は、山陰本線複線電化の際に撤去された。上りホーム跡、駅近くの現在の清滝道の山側に、当時の擁壁(石積)・木製架線支柱の根元部分が残る。駅跡近くに橋梁の一部が残されている。橋は架け替えられており、橋脚・擁壁は残る。軌道敷は高台にあったため、下の鳥居本集落・愛宕参道を繋いでいた階段が残る。 ◈平坦線の清滝トンネル跡が残る。 現在は、自動車道で片側交互通行になっている。トンネルの東側(鳥居本口)入口は当時のままになっている。西側は試坂を越える道が改修され、トンネルも50mほど西に延長され、当時の清滝口ではない。トンネル内には当時の作業用の待避坑が残る。 ◈平坦線の清滝駅跡に旧駅舎はない。現在は京都バスの清滝停留所、駐車場になっている。駅舎と線路面敷地の段差はわずかに残る。車止めは旧レールを転用したとみられる。 ◈清滝遊園地跡は、清滝川の金鈴橋畔にある。池は埋め立てられた。道路と敷地をむすぶ階段と基礎らしきものが残る。 ◈金鈴橋(清滝川橋)は、現代、1950年に架け替えられている。コンクリート製。 ◈鋼索線の清滝川駅跡は、登山口入口脇にある。旧駅舎はなく、かつて平屋の駅舎だった。現在は空地になっている。駅舎基礎なども残る。取り付け階段、石垣のスロープはコンクリート製のプラットフォーム跡であり、ホーム間軌道は埋め戻されている。 ◈鋼索線の軌道跡がある。6トンネルが残り、第3・第5トンネル内部は現在は崩落している。6橋梁があり橋脚などもコンクリートの経年劣化が進んでいる。 軌道敷、分岐点、軌道中央にケーブル用の溝跡、架線柱の土台跡、保守用階段、擁壁、ボルト・各種金具などが劣化して残る。 ◈鋼索線の愛宕駅は、現存し廃墟化している。地上2階地下1階であり、2階は崩壊が進む。ホーム・地下は原形を保つ。橙色の壁、タイルなどが残る。 ◈ほか、愛宕駅近くに愛宕山ホテルの基礎部分が残る。建物は解体された。 飛行塔のコンクリート製の基礎・支柱固定ボルト、愛宕遊園地の基礎跡など、貯水槽跡、水口屋のコンクリート柱跡など、分譲別荘の土台跡・浄化槽跡がある。 ❊鋼索線跡地の各施設などは現時点で劣化が進行し、危険なため一部は立入禁止になっているようです。このため、旧清滝川駅周辺・平坦線跡のレポートに限定しました。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「幻の鉄道「愛宕山鉄道」を訪ねて」、『京都電燈株式会社五十年史』 、『愛宕山が一番賑わった頃-愛宕電車の16年』、『愛宕電車の16年(続)』、『関西の公共事業・土木遺産探訪 第2集』、『あたごさん~知れば知るほどおもしろい山~』、京都愛宕研究会の各案内板、ウェブサイト「幻の鉄道「愛宕山鉄道」を訪ねて」、嵯峨鳥居本町並み保存館の説明板・模型など、『廃線跡の記録3』、『麗しの愛宕山鉄道鋼索線』、「京都民報 2010年7月18日」、『京都大事典』、ウェブサイト「水力ドットコム」、ウェブサイト「手でつくる足であるく」、ウェブサイト「レファレンス協同データベース 中山再次郎さんのこと」、ウェブサイト「 京都市東山青少年活動センターBLOG」、ウェブサイト「観覧車通信・Kanransha-tsushin」、京都鉄道博物館、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||

|

|

|||