|

|

|

| 本能寺跡・本能寺の変 (京都市中京区) Site of Honnou-ji Temple |

|

| 本能寺跡・本能寺の変 | 本能寺跡・本能寺の変 |

|

|

本能寺跡の石標  本能寺跡の石碑  参考資料 『京都・観光文化 時代MAP』  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた本能寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた本能寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】本能寺跡から出土した「能」字文鳥衾瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】本能寺跡から出土した載輪法鬼瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】本能寺跡から出土した焼瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

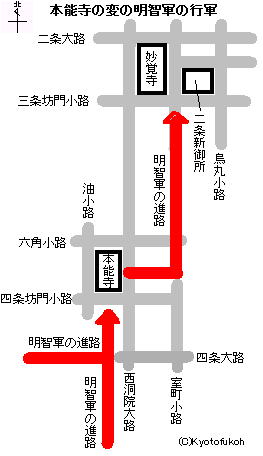

中京区の元本能寺南町(もと-ほんのうじ-みなみ-ちょう)に、「此付近(このふきん) 本能寺址(ほんのう-じ-あと)」の石標が立つ。かつて、この地に一時は本能寺があり、本能寺の変の舞台にもなった。その後、寺は現在地(上京区)に移された。 ◆歴史年表 室町時代、1415年、宗祖・日隆(にちりゅう)により建立された。当初は、油小路高辻と五条坊門の間付近にあり、本応寺(ほんのうじ)と号した。日隆は、妙本寺(妙顕寺)の月明と袂を分かつ。妙本寺宗徒により寺はすぐに破却された。 1429年、日隆は、豪商・小袖屋宗句の帰依により、内野の町端(上京区)に本応寺を再建する。(『両山歴譜』) 1423年/1433年/1434年、日隆は、信者・如意王丸の発願により、六角大宮(中京区、六角通以南、四条坊門以北、櫛笥以東、大宮通以西)に移転し、本能寺と改称する。 1536年、二十一本山を焼き討ちした「天文法華の乱」で、本能寺は2万の兵で四条口を守る。だが、伽藍焼失した。(『西山歴譜』)。その後、堺・顕本寺に逃れる。 1542年、第105代・後奈良天皇の綸旨により堺よりの帰洛を許される。 1545年、8世伏見宮・日承により、四条西洞院に移転再興される。壮大な堂宇を誇る。寺には堀と土塁が築かれ、内部に七堂伽藍、厩屋、数多くの子院が建ち並び、防御機能を持つ城郭構造を有していた。 1547年/1548年、延暦寺との和議が成立し、第8世・日承により、四条坊門西洞院に再興された。広大な寺域を占め、織田信長の仮宿所になる。 安土・桃山時代、1580年、本堂改築により、堀、土居、石垣、厩が新設になり、城塞として修築される。信長の宿所にするためだったという。 1581年、イエズス会のヴァリニアーノは、オルガンチーノ、フロイスとともに本能寺の信長を訪ねた。 1582年、明智光秀による本能寺の変で、自刃した織田信長とともに寺は焼失する。織田信長三男・信孝は、本能寺を信長の墓所とする書状を送り、廟所を造る。(『信長公記』『日本史』) 1587年、同地に再建されるが、上棟式の当日、豊臣秀吉の都市計画により現在地(上京区寺町御池)への移転を命じられる。 現代、2007年、旧本能寺跡の発掘調査により、焼けた軒丸瓦が大量に発掘された。寺の堀には、堅固な石垣が積まれていたことが判明した。 ◆日隆 南北朝時代-室町時代中期の日蓮宗の僧・日隆(にちりゅう、1385-1464)。男性。越中国(富山県)の生まれ。越中国・遠成寺、1402年、京都・妙本寺(妙顕寺)の日霽(にっせい)に師事、当初は慶林房(桂林坊)日立と称した。伯父・日存、日道に学ぶ。1405年、師没後、後継の月明と対立し独立した。五条坊門西洞院・日像堂に拠り、本応寺を二度建立し、月明に破却されたという。1415年、越中・元成寺、1420年、尼崎・本興寺、1421年越前・本勝寺を建立、1429年、京都内野に本応寺を建立、1423年(1433年、1434年とも)六角大宮に移し本能寺と改めた。1454年本興寺に勧学院を開く。八品派(法華宗本門流・本門法華宗)の祖。80歳。本興寺に墓がある。 日隆は本勝迹劣の義を説き、本門法華宗を興した。本能寺、本興寺両山一寺の体制を築く。学僧であり『法華天台両宗勝劣抄』など著述が多い。弟子の日典、日良は、種子島・屋久島・永良部島に末寺を建立した。種子島で、伝来していた鉄砲を本土へ持ち込むことに本能寺の関与があったという。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆森 蘭丸 安土・桃山時代の武将・森 蘭丸(もり-らんまる、1565-1582)。男性。名は成利(なりとし)、長定(ながさだ)、乱法師。美濃(岐阜県)の生まれ。父・森可成(よしなり)、母・妙向尼(林通安の娘)の3男。長可の弟。15歳で織田信長に小姓として仕えた。信長に寵愛され奏者、奉行を勤めた。1581年、近江の内、1582年、3月、武田氏滅亡後に美濃岩村を与えられた。さらに加増された。6月、本能寺の変で、信長に近侍し、本能寺に宿泊中に明智光秀軍の安田国継に急襲された。槍をとって防戦したものの弟の坊丸,力丸とともに討たれた。 18歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)にある。 ◆弥勒 安土・桃山時代の黒人武士・弥勒(?-?)。詳細不明。男性。アフリカ南部、北東部の生まれともいう。少年の頃、奴隷として、アラブかインドに移された。インドでは少年兵として使役した。後にイエズス会の宣教師に師事した。1579年、宣教団の護衛役として日本に渡る。織田信長は、長身の弥勒に興味を示した。身辺警護のために外国人初の士分として登用し家臣に加えられる。安土城内で居所と使用人を与えられ、腰刀の帯刀も許された。1581年、信長の惣国一揆鎮圧のための伊賀攻めに、弥勒も出陣し勝利した。1582年、本能寺の変で、信長は自害後に自の首が敵の手に渡ることなく、息子のもとに届けるように託したという。だが、弥助は明智光秀側に捕えられる。弥勒は、日本のイエズス会のもとに送り返され、国内で余生を過ごしたともいう。 ◆明智 光秀 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・明智 光秀(あけち-みつひで、1528?-1582)。男性。名は十兵衛、惟任日向守(これとうひゅうがのかみ)。美濃(岐阜県)の生まれ。父・明智光綱。美濃の土岐氏支流ともいう。娘・細川ガラシャ。初め斎藤氏に仕えた。越前・朝倉義景に仕え、1566年、織田信長に仕えた。1567年、滝川一益に従い北国征伐に加わる。1568年、信長入京に当たり、政務に当り足利義昭のために公家側に働きかけた。1569年、公家寺社領仕置などに携わる。信長と義昭の対立を仲介する。1570年、信長の摂津、近江の出陣に従う。1571年、近江・坂本城主になる。1572年、浅井氏の小谷城包囲に参加する。1573年、越前朝倉氏攻略に加わる。1574年、大和多聞山城を守備し、美濃、河内に転戦した。1575年、功により惟任日向守と称した。信長の命で丹波の攻略に着手し、福知山城を築城した。年貢を軽減するなど民に慕われた。1579年、強く抵抗した八上城の波多野秀治らを下して丹波平定した。1580、信長により丹波国を与えられた。1581年、因幡鳥取城攻めに羽柴(豊臣)秀吉を援け、丹後の検地を断行する。1582年、甲州・武田勝頼攻撃に従う。信長より徳川家康の慰労を命じられ、さらに、秀吉の備中高松城包囲に救援を命じられる。光秀は反発し、亀山城(亀岡市)に入り、愛宕山に詣り謀反を決意した。備中出陣の名目により、旧6月1日、兵1万3000を率い、亀山城を発した。老ノ坂を経て、旧2日、本能寺を急襲し、信長を自刃に追い、二条御所の信忠を自滅させた。(本能寺の変 ) 。旧13日、取って返した秀吉との山崎の戦いに敗れる。一旦、勝竜寺城に入る。坂本城に落ち延びる途中、小栗栖(おぐるす)で土民の襲撃により傷を負い、自刃して果てたという。「三日天下」といわれた。故実、典礼に通じた。法名は秀岳宗光。56歳。 ◆織田 信忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信忠(おだ-のぶただ、1557-1582)。男性。幼名は奇妙(丸)、初名は信重、通称は菅九郎。尾張(愛知県)の生まれ。父・織田信長、母・生駒氏の長男。1570年、父に従い長島の一向一揆をした。1570年-1580年、石山合戦、1572年、岐阜城で元服し、父とともに近江小谷城の浅井長政を攻め初陣を飾る。1575年、長篠の戦、美濃岩村城を攻め、その功により出羽介に任じられた。信長より家督を譲られる。1576年、信長が安土に移り、美濃・岐阜城主になる。1577年、紀伊雑賀攻め、大和信貴山の松永久秀を滅ぼした。従三位左近衛権中将になる。1579年、有岡城攻め、1582年、先鋒大将として甲斐の武田勝頼を討ち、恵林(えりん)寺を焼打し、快川紹喜ら150人の僧を焼き殺した。中国毛利攻めのために上洛し、妙覚寺に泊まる。本能寺の変で、二条御所に入り明智光秀軍に包囲される。誠仁親王を逃がし自刃した。26歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)、大徳寺・総見院(北区)にある。 ◆天文法華の乱 鎌倉時代末、日像(にちぞう)によってもたらされた法華宗(日蓮宗)は、洛中に本能寺を初め、本山だけで21か寺を数え、京都は「題目の巷」といわれるまでになった。だが、室町時代後期、比叡山延暦寺と対立し、次第に武装化する。 室町時代後期、1536年、山門・南近江の守護六角氏らによる21本山を焼き討ちした「天文法華の乱」も起きた。六角定頼以下近江の軍勢は、三条口・四条口を攻撃し洛中に乱入する。法華寺院と町衆が集住する下京は焼かれ、本能寺も焼失する。その後一時、堺の顕本寺に逃れた。 ◆本能寺の変 本能寺の変の舞台になった本能寺は、この当時、北は錦通、南は六角通、東は西洞院通、西は油小路通に囲まれた2町四方(東西140m、南北270m)の境内を有していた。周囲に堀、土居があり、出入口に木戸も開き城塞の構えになっていた。 明智光秀(1528?-1582)が本能寺の変を起こした原因については諸説ある。安土・桃山時代、1582年旧5月、光秀は安土城で織田信長(1534-1582)により徳川家康(1543-1616)の饗応役を降ろされた。光秀は信長に急遽、中国出陣の羽柴(豊臣)秀吉(1537-1598)軍の援軍を命じられる。このことが、光秀謀反の遠因の一つになったともいう。 1582年旧5月17日、光秀は安土城で徳川家康の饗応役を降ろされ、居城・坂本城に返されている。光秀は、織田信長に急遽、中国出陣の羽柴秀吉軍の援軍を命じられる。光秀は、居城・坂本城に戻り軍備を整えた。 5月21日、信長の嫡男・信忠(1557-1582)は、信濃より凱旋し、入洛、妙覚寺に宿泊した。 5月26日、光秀は、中国出陣のためとして坂本城より丹波・亀山城に入る。 5月28日-29日、光秀は戦勝祈願のために愛宕山に登っている。愛宕山で連歌会「愛宕百韻」を催し、意味深な「時は今天が下知る皐月かな」と発句した。 5月29日、信長は、安土城より少数の供(十数人、150騎とも)とともに入京し、本能寺の宿所に入る。備中・高松城を包囲していた秀吉の援護のためとも、朝廷工作、武器調達のためともされる。 翌6月1日(この年の旧5月は小月)、信長は、本能寺に、公家・商人など有力者を招いて盛大な茶会を催す。安土城より38の名物茶器が運ばれ披露された。信忠も酒宴に加わり、京都所司代・村井貞勝(?-1582)らと歓談し、後に宿所の妙覚寺に戻る。信長は深夜に就寝した。光秀は、信長に中国出陣を命じられており、信長に軍勢を見せるとの名目で1万3000の軍とともに亀山城を出発し、京都に向かう。 6月2日、光秀は篠八幡で重臣を集め信長への謀反を告げたともいう。京都までの行程は5里(20km)あった。軍は、野条より3陣に分かれ、夜に進軍した。老ノ坂峠を越え、夜半に西国街道の分岐点である沓掛(くつかけ)で小休止後した。桂川畔に達し、渡河後、光秀は「敵は本能寺にあり」「出世は手柄次第」と全軍に告げた。軍は、旧西院街道を東行し、丹波口を過ぎて北行し洛中に入る。また、北よりの明智峠から唐櫃峠を越えて入洛したともいう。 6月2日、明智軍は南より進軍し、雨が上がりの黎明の頃(午前4時頃)、信長の眠る本能寺を包囲した。秀吉を始めとして織田軍団の諸侯は、京都を出払い各地で敵軍と対峙しており、京洛の警備は手薄になっていた。信長の護衛は100人(内小姓20-30人)ほどに過ぎなかった。本能寺の門は開け放たれていたという。寝入っていた信長に、森蘭丸(1565-1582)が光秀の謀反を知らせた。信長は弓、槍を取って自ら戦う。だが、敵の槍を受けて傷を負い、奥の間に一人入り自決した、火を放ち焼かれたともいう。信長の遺骸は見つからなかったという。黒人侍・弥助(?-?)も本能寺に宿泊しており、光秀の襲撃を二条御所に知らせた。光秀の軍勢はさらに北に進み、信長の長男・信忠の宿所である妙覚寺を攻めた。信忠は、本能寺に向かうことができず、二条御所に立て籠もる。信忠は奮戦したものの自害した。なお、江戸時代に書かれた『乙夜之書物(いつやのかきもの)』により、光秀は本能寺に向かわず、家臣らに実行させていたともいう。 乱後の動きとして、6月2日、16時頃、光秀に抵抗した瀬田城主・山岡景隆(1526-1585)が瀬田橋を焼いた。光秀は夕刻に坂本城に一時入る。6月3日、信長配下の蒲生賢秀(1534-1584)が安土城に退いている。6月5日、光秀は瀬田橋を修復後、安土城に入った。光秀は京極高次(1563-1609)に秀吉本拠・長浜城、武田元明(1552-1582)に丹波長秀(1535-1585)の本拠・佐和山城を攻略させた。6月7日、光秀は安土城に吉田神社神官・吉田兼和(兼見、1535-1610)を迎え、禁裏守護の勅命を拝した。6月9日、光秀は軍勢を伴い上洛し、公家多数が粟田口で迎えている。光秀は朝廷工作を行い、兼和を通じ天皇・皇太子に銀子500枚、五山・大徳寺に100枚を献じた。これらの金子は信長が安土城に残したものだった。さらに、洛中の地子を免じている。 6月10日に光秀は京都を去る。光秀は近畿平定の間もなく、6月13日、急遽、中国より引き返した秀吉との山崎の合戦で敗走する。光秀は土民により討たれた。 ◆謀反の所説 ◈現代、2014年に発見された「石谷(いしがい)家文書」から、光秀と懇意で信長と敵対していた四国の戦国大名・長宗我部元親(1539-1599)の窮地を救うためだったともいう。光秀はかつて長宗我部に仕えた。長宗我部との交渉をしていた光秀が面目を失い、反旗を翻したとする。(「四国説」)。 ◈また、2014年に光秀の密書原本が見つかった。変直後の12日に、光秀が、紀伊雑賀衆で反信長派土豪・土橋重治(?-?)に宛てた直筆書状だった。光秀は、信長に追放された15代将軍・足利義昭(1537-1597)と通じ、室町幕府の再興を目指したという。変後、光秀は、頼みとした細川藤孝(幽斎)(1534-1610)、筒井順慶(1549-1584)らの協力を得られずに孤立する。長宗我部、毛利らの反信長勢力に奉じられた義昭により幕府再興を目指したともいう。(「義昭黒幕説」) ◈現代、2021年、江戸時代前期の兵学者・関屋政春著『乙夜之書物(いつやのかきもの)』(1669-1671)により、1582年の本能寺の変の際に、光秀が本能寺に行かず鳥羽に控えていたという新説が提示された。本能寺の変に加わった光秀家臣・斎藤利宗(1567-1647)が、甥・井上清左衛門(?-?)に語ったものを記したという。 ◆発掘調査 ◈現代、2007年の旧本能寺跡(西洞院六角下ル西側)の発掘調査により、寺の堀には、堅固な石垣が積まれていたことが判明した。織田信長が定宿としていた本能寺は、旧来指摘されていた無防備の状態だったのではなく、ある程度の防御機能も備えていたという。また、本能寺の変の際に焼けた瓦とみられるものも初めて見つかった。 ◈東側の堀(中京区池須町)は、幅4m以上、深さ1m以上あり、西側で石材を3段以上積み上げていた。堀は大量の瓦で埋められ、焼けた瓦も見られた。南側の堀(中京区池須町)は、蛸薬師通の北側に東西方向にあり素掘りだった。本能寺の南限になり、幅2m以上、深さ1mで石垣は築かれていなかった。 ◈礎石穴(元本能寺町)は、境内中央北西寄りにあり、礎石を据え後に抜き取った穴とみられている。 ◈異体字の「䏻」と刻まれた軒丸瓦・鳥衾瓦も発見されている。本能寺に焼失が多かった。「能」の字には二つ重なる「ヒ(火)」があるとして、あえて「去」に代えられた。 ◈載輪宝鬼瓦、龍文鬼瓦、琥珀製軸端、焼け瓦なども出土している。 ◆アニメ 本能寺跡地は、アニメーション『戦国BASARA』第11話「光秀謀反! 本能寺大炎上!!」(原作・CAPCOM、制作・Production I.G、2009年4月-6月、全12話 ・未放送1話)の舞台になった。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『京都史跡事典』、『京都古社寺辞典』、『事典 日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京都・観光文化 時代MAP』、『京都大事典』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都の近代化遺産』、『京都 歴史案内』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『京の寺 不思議見聞録』 、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『週刊 名将の決断№9 毛利元就・明智光秀』、ウェブサイト「実在した黒人侍『弥助』奴隷から信長の家来になった数奇な人生 海外で映画化も-NewSphere」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|