|

|

|

| * | |

| 二条殿跡・二条新御所跡 (京都市中京区) Site of Nijo-dono Residence |

|

| 二条殿跡・二条新御所跡 | 二条殿跡・二条新御所跡 |

|

|

「此附近 二條殿址」の石標、両替町通。  「二条殿御池跡」の石標、室町通。  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた「二条殿」、鴨川二条大橋の説明板より  「此附近 徳川時代金座遺址」の石標、両替町通。  「此附近 徳川時代銀座遺址」の石標、両替町通。  参考資料 『京都・観光文化 時代MAP』 |

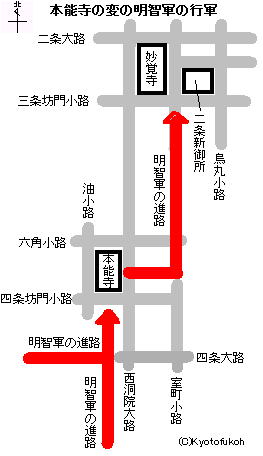

マンガミュージアム(旧龍池小学校)の建物の西側に、「此附近 二条殿址(にじょうど-あと)」の石標が立っている。 かつて、この地には公卿・二条良基の二条殿があり、後に、織田信長による二条新御所が建てられた。「二条御新造」「二条殿」とも呼ばれた。 ◆歴史年表 南北朝時代、この地、押小路室町には、公卿・二条良基(1320-1388)の邸宅「二条殿」があった。 安土・桃山時代、1576年、織田信長は二条殿に着眼する。家主・二条晴良父子は、報恩寺に移された。信長は、所司代・村井貞勝に普請を命じる。旧9月、主殿が完成する。 1577年、旧11月、信長は二条殿に移り住む。 1580年、信長により、新御所が造営される。旧11月、第106代・正親町(おおぎまち)天皇の皇子・東宮誠仁(さねひと)親王に居館として献上された。(『言継卿記』)。この際に、武家御城(勘解由小路[かげゆこうじ]室町)の建築資材は、新御所の建築に再利用される。 1582年、本能寺の変では、信長の長男・信忠は妙覚寺よりこの地に移る。新御所は明智光秀の軍が包囲し、信忠は自害した。誠仁親王らは禁裏へ逃れた。二条殿は焼失する。(『言継卿記』) ◆二条 良基 鎌倉時代後期-南北朝時代の公卿・文化人・連歌作者・二条 良基(にじょう-よしもと、1320-1388)。男性。号は五湖釣翁、関路老槐など。京都の生まれ。父・関白・二条道平、母・洞院公賢の娘。1328年、従三位、その後、左右大臣、第96代・南朝初代・後醍醐天皇に仕える。1333年、南北朝分立後は北朝5代の天皇に仕えた。1346年、関白・氏長者になる。1353年、南朝が京都を奪還し、追われた北朝第4代・後光厳天皇が美濃小島へ行宮(あんぐう)を移すと、病をおして小島に向かい紀行文『小島の口ずさみ』を記した。1363年、関白再任され、1376年、准三后になる。後も2度(都合4回)関白を務めた。連歌は救済に学び、1356年、救済(ぐさい/きゅうせい)と最初の連歌撰集『菟玖波集(つくばしゅう)』の編集を行う。著『筑波問答』など。69歳。 ◆二条 晴良 室町時代後期-安土・桃山時代の公卿・二条 晴良(にじょう-はるよし、1526-1579)。男性。浄明珠院。父・二条尹房(ただふさ)、母・九条尚経の娘。1538年、従三位。左右大臣、1548年、関白。1553年、関白を辞した。1566年、准三宮になった。1568年、織田信長の入洛により関白に還任する。1570年、足利義昭の命により、信長と浅井長政・朝倉義景の調停に携わる。1576年、信長により二条邸は報恩寺に移され、晴良も移る。54歳。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1551年、父没後、家督を継ぐ。1559年、尾張国を統一し、1560年、桶狭間の戦で今川を討つ。1567年、美濃国を平定し、1568年、上洛し足利義昭の将軍職就任を助け、二条御所の造営を行う。1569年、イエズス会・フロイスの京都往還を許す。軍資金提供を要求しね拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で浅井・朝倉を破る。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼き討ちした。1573年、将軍義昭を追放し室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で徳川家康と連合し武田を破る。1576年、拠点になる安土城を築く。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、中国の毛利氏攻略に動く。1582年、家臣・明智光秀に討たれ本能寺で自害した。(本能寺の変)。49歳。 戦で鉄砲を初めて実戦使用した。検地、関所廃止、楽市・楽座の制を整える。キリスト教を保護した。墓は本能寺、阿弥陀寺にある。建勲神社に祭神として祀られている。 ◆誠仁 親王 室町時代後期-安土・桃山時代の誠仁 親王(さねひと-しんのう、1552-1586)。男性。父・第106代・正親町天皇、母・内大臣万里小路秀房の娘・房子の第1皇子。幼少より皇嗣(皇位継承の第一順位)と定められた。1568年、親王宣下。1584年、三品に叙せられた。1582年、本能寺の変では、二条新御所より禁裏へ逃れる。1586年、豊臣秀吉の禁裏での茶の湯に父と出席した。歌集『陽光院五十首』がある。35歳。 和歌、連歌、書、立花に優れた。のち太上天皇を追贈、院号に因み陽光院太上天皇、陽光院と号した。墓所の月輪陵は泉涌寺にある。 ◆織田 信忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信忠(おだ-のぶただ、1555-1557)。男性。幼名は奇妙(丸)、初名は信重、通称は菅九郎。尾張国(愛知県)の生まれ。父・織田信長、母・久庵慶珠の長男。1567年、武田信玄・5女・松姫と婚約した。1570年、父に従い長島の一向一揆をした。1572年、岐阜城で元服する。信長が信玄と敵対し、婚約解消した。父とともに近江小谷城の浅井長政を攻め初陣を飾る。父に従い、石山合戦、1574年、岩村城の戦い、伊勢長島攻めと転戦した。1575年、長篠の戦い、岩村城攻めで総大将として勝利した。1576年、父より家督、美濃東部、尾張国の一部を譲られ岐阜城主になった。正五位下に叙せられ、出羽介、秋田城介に任じられる。1577年、雑賀攻めで中野城を落とした。信貴山城の戦いの功により、従三位左近衛権中将に叙される。この頃より信長に代わり総帥として兵を率いる。1578年、上月城の戦い、1579年、有岡城攻め、1582年、甲州征伐で先鋒大将として甲斐の武田勝頼を討ち、恵林(えりん)寺を焼打し、快川紹喜ら150人の僧を焼き殺した。旧6月2日、本能寺の変で、信忠は備中高松城を包囲の羽柴秀吉への援軍のため、妙覚寺に宿泊した。信長の宿所・本能寺を明智光秀が急襲し、信忠は本能寺へ向かう。信長自害の報で二条新御所に移動し、異母弟・津田源三郎(織田源三郎信房)、側近・斎藤利治、京都所司代・村井貞勝らと篭城した。誠仁親王を脱出させ、明智軍・伊勢貞興の攻めにより自害した。26歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)、大徳寺・総見院(北区)にある。 ◆二条殿 二条殿は、南北朝時代の公卿・二条良基の邸宅だった。「押小路殿」とも呼ばれた。室町時代の「洛中洛外図屏風」にも描かれている。邸内には龍躍池があった。泉水、大庭の眺望が美しいことから、皇族、織田信長も気に入る。 安土・桃山時代、1576年、織田信長は二条殿に着眼する。家主・二条晴良父子は、報恩寺に移された。所司代・村井貞勝に普請が命じられた。旧9月、主殿が完成する。1577年、旧11月、織田信長は押小路室町の二条殿に移る。1580年、信長により、第106代・正親町天皇の皇子・東宮誠仁(さねひと)親王の居館として新御所が造営された。旧11月、献上される。この際に、足利義昭の勘解由小路(かげゆこうじ、下立売通)室町にあった旧二条城(武家御城、松永久秀の多聞山城)の建築用材が再利用される。 二条新御所は、正親町天皇が居住した「上御所」に対して内裏より下にあったため「下御所」と呼ばれた。「二条新御所」「二条御所」「二条御新造」「二条屋敷」とも呼ばれた。 1582年旧6月2日、本能寺の変では、織田信長の長男・信忠は、宿所としていた妙覚寺より手勢500を率いて南西の信長宿所の本能寺に向かう。だが、敵兵に拒まれて進軍できず、東に近い二条新御所に移った。京都所司代・村井貞勝の進言により、軍事拠点として優れた二条新御所に立て籠もった。明智光秀の軍勢は本能寺より東行し、室町小路を北上する。信忠は、光秀に休戦を申し出、その間に誠仁親王を退去させた。明智軍1万3000が二条新御所を包囲し、信忠軍はわずか500の兵で迎えた。親王の暮らす新御所に鉄砲・弓も用意されていなかった。信忠軍は防戦に終始し全滅し、信忠もこの地で自害した。二条殿は焼失する。親王・妻子・公家らは禁裏へ逃れている。僧侶(後の前田玄以)は、信忠・長男・三法師(後の織田信秀)を抱えて脱し、岐阜に逃れた。なお、邸内には、織田源五郎長益(有楽斎)もおり、信忠の自害後に逃がれている。 足利義昭の、勘解由小路(かげゆこうじ、下立売通)室町にあった旧二条城(武家御城)と、この二条新御所は別の屋敷になる。旧二条城は現在地の北西方向にある。なお、妙覚寺の旧地は、現在地の西すぐの地点になる。 ◆金座・銀座 二条殿の旧跡付近に「徳川時代金座遺址」「徳川時代銀座」の石標2つが立つ。 「金座(きんざ)」は、江戸幕府の金貨(小判・一分判)の鋳造所だった。両替町(烏丸通西、二条通-三条通間)にあった。安土・桃山時代、1588年、豊臣秀吉の命により、後藤家一門が「天正大判」の鋳造を行ったことに始まる。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、堺・大坂・伏見より、金屋・金吹きを両替町に集めた。幕府御用達商人筆頭・後藤庄三郎(1571-1625)は、金座の御用改係を務め役所が置かれた。後藤氏は小判の検定、極印を押していた。1800年、寛政の改革後、京都での小判の鋳造は行われず、御所御用箔・京坂金職の取締のみを行う。近代、1868年に京都の金座は廃止された。 「銀座(ぎんざ)」は、江戸幕府の銀貨(丁銀・小玉銀)の鋳造所であり、品位の一定化を目的とした。安土・桃山時代、1601年、徳川家康の命により、当初は伏見両替町で始まる。幕府御用達商人筆頭・後藤庄三郎、大坂の豪商・末吉勘兵衛(1526-1607)らによる。豪商・淀屋次郎右衛門ら10人の頭役があった。吹き手は、世襲の頭役・大黒常是(だいこく-じょうぜ)で、極印、包封を行っていた。 江戸時代前期、1608年、京都の両替町に移される。1612年、駿河に移された。江戸時代後期、1800年、寛政の改革以後、京都での銀貨幣の鋳造は行われず、銀道具・銀箔材料としての南鐐(なんりょう、ニ朱銀)の売り渡しを行った。近代、1868年に京都の銀座は廃止された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『つちの中の京都2』、『京都大事典』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京都・観光文化 時代MAP』 、『京 no.55』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|